Ионосферные эффекты в первые два часа после падения метеорита «Челябинск»

Автор: Бернгардт О.И., Куркин В.И., Жеребцов Г.А., Кусонский О.А., Григорьева С.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Рубрика: Исследования эффектов челябинского метеороида

Статья в выпуске: 24, 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ ионосферных эффектов в ближней зоне взрыва метеорита «Челябинск» (03:20 UT 15.02.2013 г.) по данным радара EKB ИСЗФ СО РАН и ионозонда «Парус» ИГФ УрО РАН. Оба инструмента расположены приблизительно в 200 км к северу от предполагаемого места взрыва на территории обс. «Арти» ИГФ УрО РАН. Согласно полученным данным, возмущение, вызванное в ионосфере пролетом, взрывом и падением метеорита, обладало высокой динамикой и амплитудой. Тем не менее, оно, по-видимому, не привело к изменению средних параметров ионосферы в зоне над центром возмущения в первые два часа. Существенные эффекты, однако, наблюдались на расстояниях более 100-200 км от места взрыва и далее, до 1500 км.

Ионосферные возмущения, среднемасштабные перемещающиеся ионосферные возмущения, падение метеорита

Короткий адрес: https://sciup.org/142103528

IDR: 142103528 | УДК: 552.63(082)

Текст научной статьи Ионосферные эффекты в первые два часа после падения метеорита «Челябинск»

Падение метеорита «Челябинск» в 03:20 UT 15.02.2013 г., сопровождавшееся большим количеством ионосферных [Тертышников, 2013; Гивишвили и др., 2013], атмосферных [Le Pichon et al., 2013] и сейсмических [Tauzin, 2013] явлений, будет исследоваться еще достаточно долгое время. Оценки траектории метеорита приведены, например, в [Borovicka et al., 2013; Zuluaga, Ferrin, 2013; Zuluaga et al., 2013; Proud, 2013]. Краткий обзор литосферно-магнитосферно-атмосферных эффектов в Азиатском регионе приведен в [Бернгардт и др., 2013].

В работе рассматриваются ионосферные эффекты, сопровождавшие падение метеорита, по данным радара EKB российского сегмента сети когерентных радаров SuperDARN [Chisham et al., 2007]. Радар EKB Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН), размещенный на территории обс. «Арти» Института геофизики УрО РАН (56°26' N, 58°34' E, 200 км к северу от места взрыва метеорита), представляет собой аналог радаров CUTLASS [Lester et al., 2004] сети SuperDARN. Радар EKB ИСЗФ СО РАН работает в круглосуточном режиме с середины декабря 2012 г., что позволило получить большое количество данных об ионосферной обстановке в момент падения метеорита, а также в период до и после падения с высоким пространственновременным разрешением.

Работа радара основана на наблюдении характеристик обратно-рассеянного сигнала одновременно в режимах возвратно-наклонного зондирования (ВНЗ) и обратного рассеяния на мелкомасштабных неоднородностях ионосферы. Это позволяет проводить одновременную оценку как характеристик фоновой ионосфе- ры методом ВНЗ, так и характеристик мелкомасштабных неоднородностей методом обратного рассеяния.

Антенная система радара представляет собой фазированную антенную решетку с сектором сканирования ~50° и с шириной лепестка ~3°. Сканирование всего сектора осуществляется перебором шестнадцати фиксированных направлений по часовой стрелке в течение ~60 с с зондированием на каждом направлении в течение ~4 с. Характеристики антенной системы таковы, что мощность заднего лепестка диаграммы направленности на 3 дБ меньше мощности основного лепестка. Во время наблюдений радар работал с разрешением по дальности 60 км в диапазоне дальностей 400–3500 км. Зона падения метеорита расположена в 200 км к югу от радара, вблизи заднего лепестка диаграммы направленности.

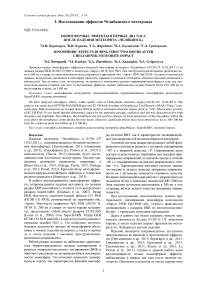

При исследовании использовались данные вертикального зондирования ионосферы ионозондом «Парус» ИГФ УрО РАН (обс. «Арти»), практически совпадающим с радаром EKB по местоположению. На рис. 1 приведена геометрия наблюдений.

Далее в работе мы будем называть момент максимума светимости болида 03:20:33 UT моментом взрыва, а место находки первых фрагментов метеорита (оз. Чебыркуль) местом падения.

Падение метеорита сопровождалось достаточно протяженными во времени и пространстве эффектами [Тертышников и др., 2013; Бернгардт и др., 2013; Гивишвилли и др., 2013; Горькавый и др., 2013; Емельяненко и др., 2013; Tauzin et al., 2013; Le Pichon et al., 2013]. Однако в данной работе нами рассматриваются только ионосферные эффекты, наблюдаемые в первые два часа после падения метеорита. Наименее удаленная от места взрыва зона

Рис . 1. Геометрия события. Место максимального свечения по данным NASA обозначено звездочкой 1. Предполагаемое место падения метеорита (оз. Чебыркуль) обозначено звездочкой 2, примерная траектория пролета – линией (согласно [Zuluaga, Ferrin, 2013]), положение радара EKB – кружком. Показаны сектора сканирования радара (основного и заднего лепестков), номера лучей обозначены цифрами.

(<1500 км) потенциально наиболее возмущена. Поэтому исследование ионосферных эффектов требует одновременного высокого пространственно-временного разрешения, которое в настоящее время обеспечивает только радар EKB.

Ионосферная обстановка

День падения метеорита характеризовался уникально спокойной геомагнитной и сейсмической обстановкой, а также отсутствием существенных солнечных вспышек [Бернгардт и др., 2013]. За исключением регулярных возмущений, обусловленных прохождением солнечного терминатора, и влияния предыдущего дня 14.02.2013 г., характеризуемого слабой геомагнитной возмущенностью, средняя ионосферная обстановка была спокойной. Поэтому ионосферная динамика должна быть аналогична динамике близких по времени спокойных дней. Это позволяет с большой степенью уверенности выделить на фоне регулярной суточной динамики эффекты, связанные с пролетом и падением метеорита.

В табл. 1 приведены значения планетарного индекса K p в день падения метеорита 15.02.2013 г. и в референтные дни 9–12, 18.02.2013 г. Видно, что все выбранные референтные дни, как и день падения метеорита, являлись магнитоспокойными.

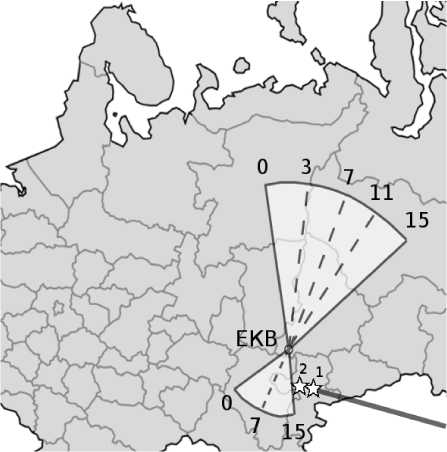

На рис. 2 показано поведение критической частоты слоя F2 ( f oF2) по данным обс. «Арти» за 15.02.2013 г. и за три референтных дня (09, 11, 12.02.2013 г.). Видно, что значения f oF2, взятые со скважностью 15 мин, 15.02.2013 г. находились в пределах вариации, определяемой референтными днями 09, 11, 12.02.2013 г. Таким образом, в окрестности радара максимальная электронная концентрация на характерных временах 15 мин на интервале ±1 ч от момента взрыва метеорита слабо отличалась

Рис . 2. Временной ход f oF2, y mF2 и h mF2 по данным обс. «Арти» для 09, 11, 12, 15.02.2013 г.

от концентрации в референтные дни. Это подтверждает предположение о спокойной в среднем ионосфере в момент взрыва. Эффекты в ионосфере, вызванные падением метеорита, либо наблюдались дальше от места взрыва, либо имели характерные времена изменений менее 15 мин.

Нерегулярные эффекты в период 02–06 UT 15.02.2013 г .

Для выделения нерегулярных эффектов в динамике мощности рассеянного сигнала радара EKB был проведен анализ данных 15.02.2013 г. в сравнении с референтными днями 9–12, 18.02.2013 г. Основным методом выделения нерегулярных эффектов являлся анализ мощности принимаемого сигнала 15.02.2013 г. и сравнение ее с усредненной мощностью за референтные дни. Для качественных оценок была рассчитана мощность рассеянного сигнала, усредненная по всему сектору обзора радара, как функция времени и дальности. Для упрощения качественного анализа рассматривались только случаи высокого уровня рассеянного сигнала, превышающего уровень шума.

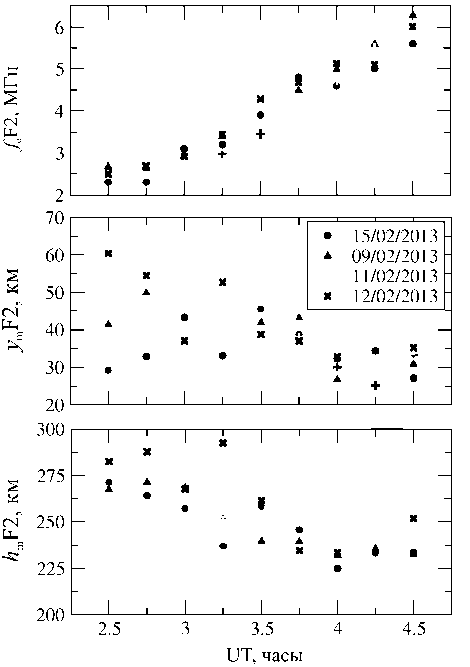

На рис. 3, а приведена общая картина мощности рассеянного сигнала, усредненной по сектору сканирования в день падения 15.02.2013 г., а на рис. 3, б – усредненной по референтным дням. Области I, II, в которых наблюдались существенные отклонения 15.02.2013 г. от регулярного хода, будут исследоваться в данной работе подробно.

Как видно из рис. 3, a , наиболее четко выделенными в период 02:00–06:00 UT оказались эффект распростра-

Таблица 1

Трехчасовые значения планетарного индекса K p в период 09–18.02.2013 г.

|

День |

00–03 UT |

03–06 UT |

06–09 UT |

09–12 UT |

12–15 UT |

15–18 UT |

18-–21 UT |

21–24 UT |

|

09.02 |

2– |

2– |

1 |

1– |

0 |

0 |

1 |

0+ |

|

10.02 |

2– |

2– |

1+ |

1– |

0+ |

1– |

2 |

1 |

|

11.02 |

1+ |

2– |

1– |

0+ |

1– |

1 |

2 |

2 |

|

12.02 |

1 |

0+ |

0 |

1– |

1+ |

2– |

2– |

3– |

|

13.02 |

3– |

3 |

1+ |

2– |

1 |

1+ |

3+ |

4+ |

|

14.02 |

4 |

4– |

3+ |

3 |

3– |

2 |

2+ |

2 |

|

15.02 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1– |

1+ |

2 |

1+ |

|

16.02 |

1– |

0 |

0 |

1– |

2+ |

4 |

3+ |

1 |

|

17.02 |

0+ |

2– |

2– |

2 |

3– |

3+ |

3 |

2 |

|

18.02 |

0+ |

0 |

0 |

0+ |

1- |

1– |

1 |

3+ |

UT, часы

Рис . 3. Сравнение мощности, усредненной по азимутам 15.02.2013 г. ( a ), с усредненной по референтным дням мощностью ( б ). Соотношение сигнал/шум приведено как lg( dB ).

Как показывает анализ, день 15.02.2013 г. характеризовался существенными возмущениями электронной концентрации, имеющими на диаграмме дальность–время вид наклонных треков с увеличивающейся дальностью. Обычно такие особенности

нения мощных радиальных волн в 04:10–05:00 UT (эффект I на рис. 3, a ) и эффект появления крупномасштабной неоднородности в 02:45–04:00 UT (эффект II на рис. 3, a ) и ее динамика. Наблюдаемое в 03:30–03:50 UT размытие следа на рис. 3, б связано с резкой долготной зависимостью электронной концентрации в районе солнечного терминатора. Эффект более мощного следа рассеянного от земли сигнала в период 02:00–03:00 UT на дальностях 1500–2000 км качественно не противоречит суточному ходу электронной концентрации. Он связан, по-видимому, с предыдущим слабовозмущенным днем 14.02.2013 г.

Радиальные волны в F- слое в период 03:45– 05:00 UT

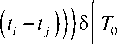

Проанализируем более подробно эффект I на рис. 3, а . Основным методом анализа являлось исследование вариаций мощности. Вариация мощности получалась вычитанием из данных 15.02.2013 г. среднего уровня сигнала за референтные дни 09–12, 18.02.2013 г. отдельно для каждых азимута, времени и дальности. На рис. 4 приведена мощность рассеянного сигнала для 0-, 5-, 8- и 10-го азимутов 15.02.2013 г. (рис. 4, и – м ), средняя мощность за 09– 12, 18.02.2013 г. (рис. 4, д – з ) и вариация мощности (рис. 4, a – г ).

интерпретируют как несколько мод волновых возмущений в ионосфере, распространяющихся с различными скоростями. Подобные эффекты наблюдаются радарами SuperDARN, например, после мощных землетрясений [Ogawa et al., 2012] и ассоциируются с прохождением мощных ионосферных неоднородностей [Stocker et al., 2000].

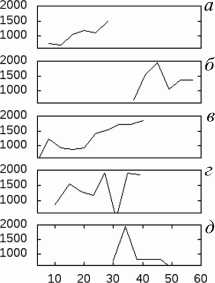

Качественный анализ показывает, что для наиболее мощной наблюдаемой моды дальность до возмущения слабо зависит от азимута, и эта особенность сохраняется во времени. Это позволяет предположить радиальное распространения возмущения. Форма фронта наиболее мощной моды, сохраняющей наклон от азимута к азимуту и имеющей эквивалентную ионосферную скорость ~350 м/c, приведена на рис. 5. Радиальные волны часто возникают в подобных ситуациях [Afraimovich et al., 2001; Akhmendov, Kunitsin, 2004; Ogawa et al., 2012]. Поэтому возникают две задачи – определение модового состава перемещавшихся возмущений и определение их центра.

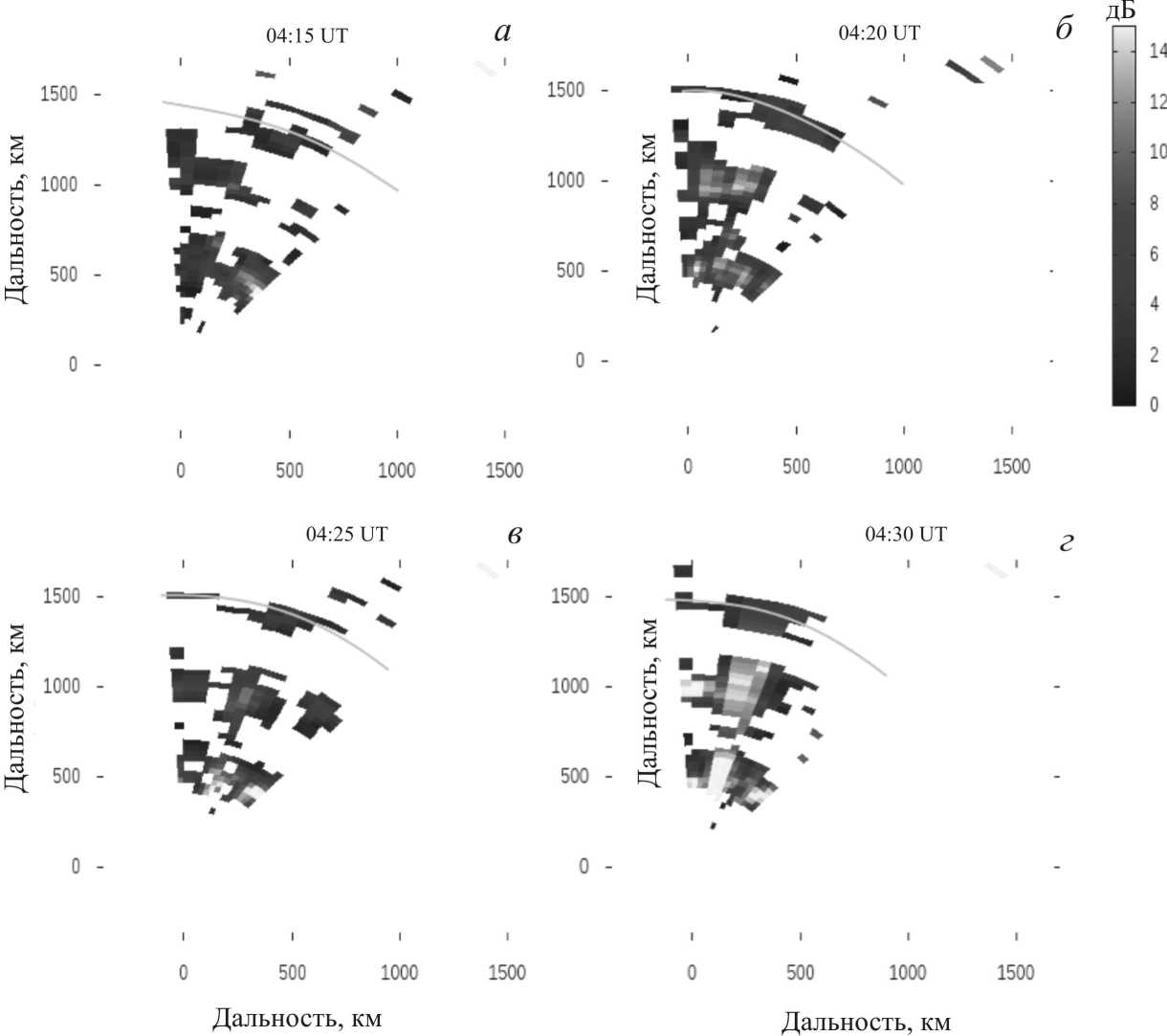

Поскольку предполагаемый фронт неоднородностей близок к сферическому, можно провести анализ модового состава возмущения. Для определения модового состава возмущения было проведено суммирование вариаций мощности по азимутам. На рис. 6 приведена вариация мощности 15.02.2013 г. относительно средней мощности за 9–12, 18.02.2013 г., усредненная по всем азимутам. На рисунке видны четкие прямолинейные следы (треки) после взрыва, по которым можно оценить скорости различных мод ионосферного возмущения.

Для оценки скоростей построим распределение, рассчитанное следующим образом:

S ( V . T ) = Z„.... . Е„ ...ЛЛ( г - г , ) х

х5 ( r - ( r j +V

t j r i

^^^^в

к

- t i r j

л

ri

^^^^в

r j

где i , j – номера всех точек на диаграмме мощность–

Рис . 4. Вариация мощно сти относительно средней по референтным дням на разных азимутах. Вариация мощности 15.02.2013 г. ( a – г ), средняя референтная мощно сть за 09–12, 18.02.2013 г. ( д – з ) и мощность для 0-, 5-, 8- и 10-го азимутов 15.02.2013 г. ( и – м ) .

Рис . 5. Фронт распро страняющейся моды, имеющей эквивалентную ионосферную скорость ~400 м/c.

дальность–время с мощностью выше уровня шума. Каждая точка такой диаграммы характеризуется средней вариацией мощности Ai>0 (в дБ по отношению к шуму), дальностью ri и временем ti. Качественно формулу можно пояснить следующим образом. Трек определяется начальным моментом вре- мени Т0 и эквивалентной скоростью V0. Чем больше суммарная площадь и мощность треков при фиксированном наклоне трека и времени его начала из точки r=0, тем выше амплитуда соответствующей составляющей в распределении S(V0, T0). При численных расчетах δ-функция заменялась эквивалентным 6

Рис . 6. Вариация мощности 15.02.2013 г. относительно средней за референтные дни 09–12, 18.02.2013 г., усредненная по азимутам.

Рис . 7. Распределение скоростей S ( V 0, T 0) для начального момента времени T 0=03:20 UT.

прямоугольником, размеры которого определялись из необходимого разрешения по скоростям (10 м/c) и продолжительности эффекта (4 мин).

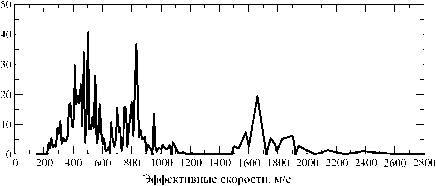

На рис . 7 приведено сечение распределения S ( V 0, T 0) в момент T 0=03:20 UT, соответствующий времени взрыва. Видно, что устойчиво в сигнале наблюдаются три моды с кажущимися скоростями 500, 800 и 1600 м/c. Характерные моды 500 и 800 м/c имеют наибольшую амплитуду, а мода 1600 м/c выражена слабее.

Если интерпретировать моды как движение точки отражения от ионосферы, эквивалентная скорость движения ионосферной точки определяется примерно половинной скоростью соответствующей моды. Это дает оценки радиальных скоростей ионосферных неоднородностей 250, 400 и 800 м/c.

Амплитуду возмущения можно оценить качественно. При анализе треков (рис. 4, 6) видно, что максимальная дальность на треке первого скачка в 04:00 UT приблизительно на 400–500 км больше, чем дальность до основного трека, связанного с регулярным ходом электронной концентрации. Это позволяет определить, что поперечный размер неоднородности менее 200–250 км. Прирост электронной концентрации, необходимый для формирования подобного трека, согласно моделированию, проведенному [Stocker et al., 2000], составляет не менее 15 %. Следовательно, можно рассматривать эту неоднородность как перемещающуюся неоднородность средних масштабов (midscale traveling ionospheric disturbances, MSTID). Более подробно характеристики этого возмущения будут проанализированы нами в отдельной работе [Кутелев, Бернгардт, 2014].

Таким образом, после падения метеорита в рассеянном сигнале присутствовало несколько MSTID с радиальными скоростями 250, 400 и 800 м/c. Качественные оценки (рис. 5) позволяют предположить, что фронт волны близок к круговому, а центр расположен вблизи радара EKB. Ориентация и направление движения неоднородностей приведены ниже на рис. 8, область 6.

Для определения центра волны были проведены оценки геометрического места точек трека одной из основных мод (400 м/с) в момент времени 04:30 UT (~70 мин после взрыва, рис. 5, г ), а также наклона трека, соответствующего геометрической скорости трека (табл. 2). Видно, что скорости близки и все треки соответствуют одной моде, а расстояния на большинстве азимутов близки к среднему значению 1290 км со среднеквадратичным отклонением 130 км. Отсюда следует, что в первом приближении волну можно считать радиальной и расстояние от радара до эпицентра составляет порядка 130 км.

Таблица 2

Оценки расстояния от радара до максимума возмущения на различных лучах по центральному треку на момент 04:30 UT 15.02.2013 г.

|

Номер луча |

Скорость, м/с |

Расстояние, км |

|

15 |

– |

1300 |

|

14 |

350 |

1500 |

|

13 |

375 |

1500 |

|

12 |

– |

– |

|

11 |

– |

– |

|

10 |

311 |

1100 |

|

9 |

365 |

1200 |

|

8 |

311 |

1200 |

|

7 |

311 |

1200 |

|

6 |

311 |

1300 |

|

5 |

311 |

1300 |

|

4 |

– |

– |

|

3 |

311 |

1400 |

|

2 |

– |

– |

|

1 |

– |

– |

|

0 |

375 |

1200 |

Расчеты геометрического места точек центров по двухточечной методике позволили определить приблизительное положение центров (см. рис. 8, область 3). Методика состоит в определении центра окружности радиусом 1290 км (средний радиус волны по данным наблюдений), проведенной через две заданные точки . Из набора данных (табл. 2) выбирались все пары, и определялся центр окружности по каждой паре. После чего проводилось выделение областей максимального сосредоточения решений (оставлялись лишь центры, расстояние между которыми составляло не более 10 км).

Получено, что предполагаемый эпицентр находился южнее радара (рис. 8) и его местоположение совпадает с местом взрыва по данным NASA [ ] с ошибкой порядка 100 км. С учетом точности местоопределения радара 60 км можно считать результат оценки удовлетворительным и находящимся в пределах ошибки эксперимента.

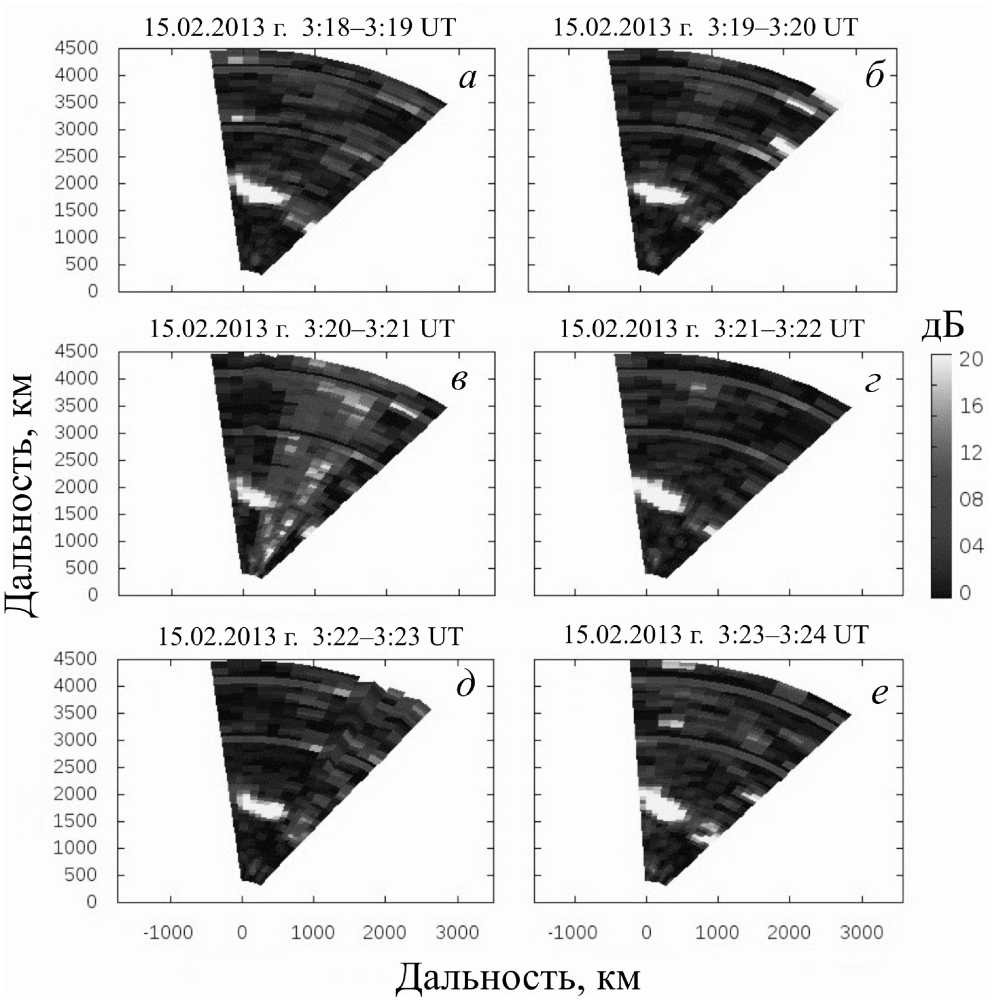

Возмущения в E- слое в период 02:45–04:00 UT

Локализованная ионосферная неоднородность на высоте E-слоя появилась в 02:47 UT. Неоднородность двигалась с востока на запад, имела характерные размеры около 700–800 км в направлении север– юг и около 100–200 км в направлении запад–восток

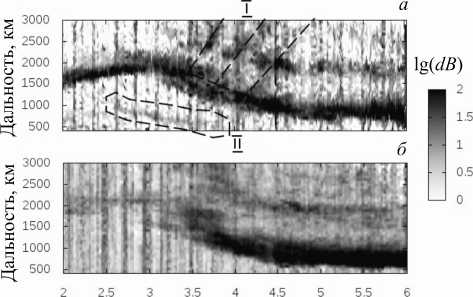

Рис . 8. Положение наблюдаемых эффектов относительно характерных мест, связанных с метеоритом: 1 – место взрыва, 2 – место нахождения первых осколков, 3 – центр сферической волны по данным EKB (03:20 UT), 4 – волновые возмущения в E-слое (03:23 UT), 5 – примерная траектория движения неоднородно сти E-слоя (02:47– 04:00 UT), 6 – сферическая волна в F-слое (03:45–04:45 UT), 7 – краткосрочный эффект увеличения принимаемой мощности в 03:20:32–03:21:00 UT.

(область II на рис. 3). Как будет показано далее, существование этой неоднородности позволило изучить эффекты падения метеорита в E-слое ионосферы на малых расстояниях (порядка 200 км) от места взрыва с высоким временным разрешением и провести детальный анализ процессов в E-слое.

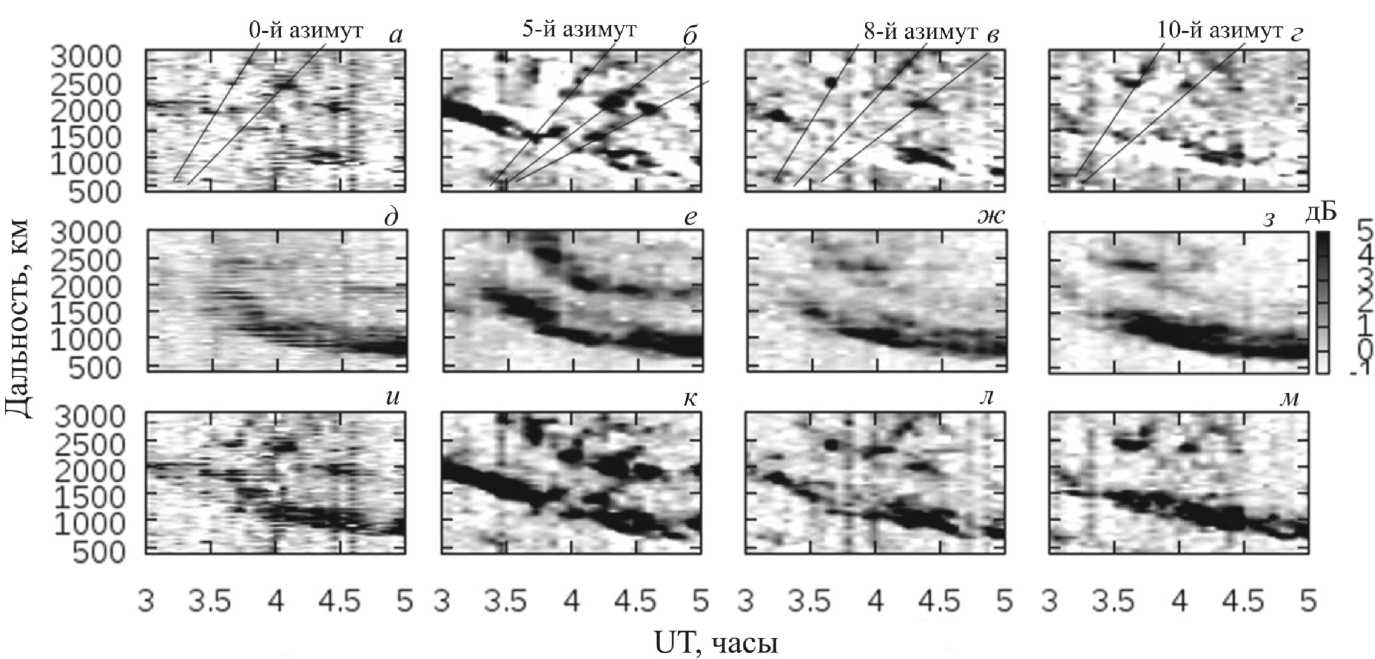

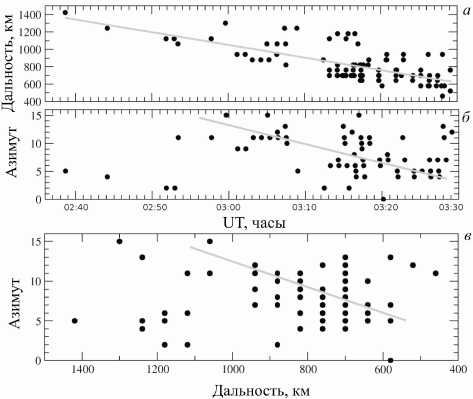

На рис. 3 приведена динамика неоднородности безотно сительно к азимуту. На рис. 9 динамика перемещения неоднородности показана более подробно. Как видно из рис. 3, неоднородность не является регулярной и в спокойные дни не появляется. Причина появления этой неоднородности в исключительно спокойный день 15.02.2013 г. остается в настоящее время непонятной. Подробный анализ вариаций характеристик сигнала в течение 20 мин вблизи момента взрыва, позволяет детально исследовать динамику этой неоднородности.

На рис. 10 приведены характеристики сигнала, прошедшего неоднородность Е-слоя в заднем лепе ст-ке диаграммы направленности радара.

Можно отметить следующее:

-

- неоднородность появляется приблизительно за 33 мин до вспышки (в 02:47 UT) к юго-востоку от радара;

-

- сигнал относительно невысокой амплитуды по сравнению с сигналом возвратно-наклонного зондирования, наблюдаемого на этой дальности;

-

- неоднородность перемещается с востока на запад со скоростью порядка 50 м/с.

На рис. 10 приведена динамика указанной неоднородности на азимутах 5–7, соответствующих нахождению неоднородности в пределах ±10 мин от времени взрыва. За ноль на оси Х выбран момент максимальной светимости болида 03:20:32 UT. Опираясь на рис. 10, проведем анализ характеристик ионосферных параметров:

-

- Среднее доплеровское смещение сигнала в неоднородности относительно невелико и не превышает 50 м/с, преобладающее направление – к радару, что соответствует положительным скоростям (рис. 10, г ).

-

- Спектральная ширина сигнала достаточно невысока и большую часть времени до падения метеорита ниже граничных 200 м/с (рис. 10, д ).

-

- В момент после вспышки (первые три минуты) наблюдаются два периода изменения скорости до –200 м/c (рис. 10, г ) с одновременным увеличением спектральной ширины до 500 м/c (рис. 10, д ), но без увеличения мощности сигнала (рис. 10, в ).

-

- После взрыва средняя спектральная ширина сигнала увеличилась примерно до 200–300 м/с, что говорит о возможном увеличении количества мелкомасштабных неоднородностей в ионосфере (рис. 10, д ).

В связи с малой дально стью можно заключить, что эта неоднородность находилась, по-видимому, на высоте Е-слоя, наличие отно сительно невысоких скоростей до пролета метеорита, совпадающих по направлению с направлением ее перемещения (к радару), а также сравнительно небольшая спектральная ширина говорят скорее о сигнале возвратно-наклонного зондирования, чем о сигнале, рассеянном от неоднородностей Е-слоя ионосферы. Однако относительно небольшая амплитуда сигнала (по сравнению с хорошо идентифицируемым сигналом ВНЗ от F-слоя) позволяет предположить приход сигнала скорее с заднего лепестка, чем с основного. Ослабление заднего лепестка со ставляет примерно 3 дБ, что качественно согласуется с относительным ослаблением мощности. Динамика неоднородности показана на рис. 8, область 5.

Таким образом, неоднородность представляет собой крупномасштабную область повышенной электронной концентрации в E-слое, ориентированную преимущественно в направлении север–юг, с характерным размером в этом направлении, не превышающим 1000 км. При бóльших размерах она наблюдалась бы и в основном лепестке как сигнал с более высокой мощностью. Неоднородность в основном была сосредоточена южнее радара и двигалась преимущественно с востока на запад со скоростью ~50 м/c. Размеры неоднородности в поперечном направлении (с востока на запад) могут быть оценены из азимутального распределения мощности (рис. 9, в ) и, по-видимому, не превышали 500 км. В рамках этого объяснения все наблюдаемые в эксперименте дальности должны делиться приблизительно на два для расчета местоположения эффекта в ионосфере (см. рис. 8, область 4).

Резкое возрастание скорости в первые минуты после взрыва может вызываться несколькими причинами:

-

- расположением точечного центра возмущений в области наблюдаемого эффекта;

-

- протяженным (неточечным) эпицентром, с характерными размерами не менее расстояния от места взрыва до места наблюдения неоднородности (~200 км);

-

- высокими скоростями возмущения, позволяющими пройти за доли минуты сотни километров (единицы-десятки километров в секунду).

Рис . 9. Неоднородность Е-слоя в заднем лепестке диаграммы направленности. Области прихода рассеянного сигнала с амплитудой выше амплитуды шума.

Время (мин от 03:20:30 UT)

Рис . 10. Характеристики сигнала, прошедшего неоднородность E-слоя в заднем лепестке диаграммы направленности антенны, в период падения метеорита (показаны точки, соответствующие отношению сигнал/шум выше 1 дБ).

Наиболее вероятными, с нашей точки зрения, являются первый и второй варианты, поскольку они неплохо согласуются с расчетами положения центра по данным о прохождении радиальной волны .

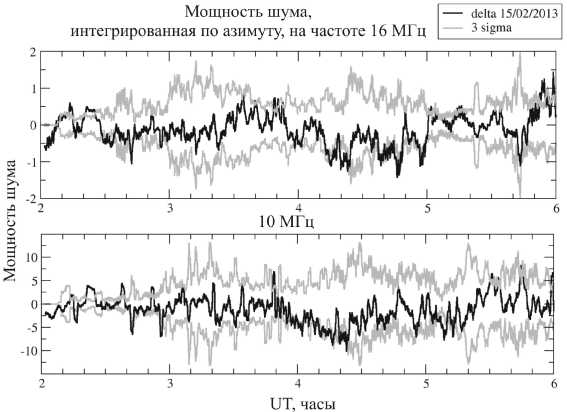

Радиошум в диапазонах 10 и 16 МГц

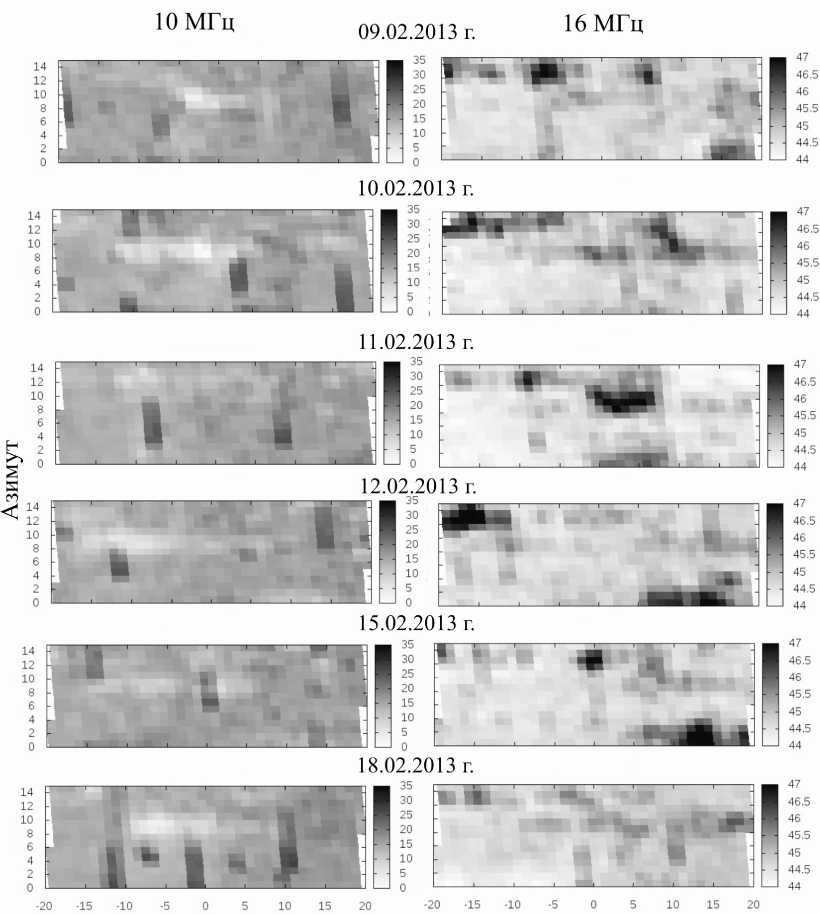

Болид, по свидетельствам очевидцев, являлся электрофонным [Емельяненко и др., 2013]. Элек-трофонные болиды сопровождаются электрическими явлениями [Астапович, 1958; Бронштэн, 1980], поэтому представляет интерес исследование фонового радиошума. Для радара EKB, как и для большинства радаров SuperDARN, стандартным является измерение максимального фонового радиошума на рабочей частоте перед сеансом зондирования. Это позволяет исследовать фоновую радиошумовую обстановку в окрестности рабочей частоты в заданном направлении с временным шагом 60 с.

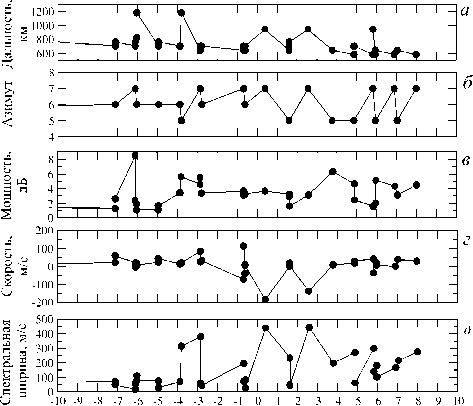

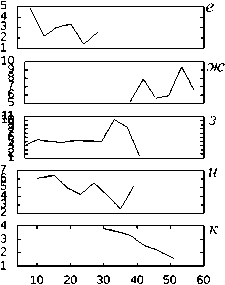

Амплитуда шума в зависимости от времени и азимута приведена на рис. 11. Из рисунка видна вы- сокая временная и азимутальная динамика шумов. Необычным является одновременное увеличение уровня шума в диапазонах 10 и 16 МГц, произошедшее точно в минуту взрыва, однако следует заметить, что подобный эффект в этот период наблюдается и в другие дни, например 09.02.2013 или 11.02.2013 г. Также видно, что краткосрочное усиление мощности шума характеризуется, по-видимому, периодичностью на частотах 10 МГц и 16 МГц. Поэтому, несмотря на одновременность этих событий, связь резкого возрастания уровня шума с метеоритом не очевидна и может быть случайной.

Для количественного анализа нами было проведено измерение уровня шума, усредненного по сектору сканирования радара. Было также проведено его сравнение с данными аналогичных измерений в референтные дни. На рис. 12 приведен усредненный по сектору обзора уровень шума как функция времени в диапазонах частот ~10 и ~16 МГц, измеренный радаром EKB с шагом 1 мин.

На рис. 12 видно, что различие среднего уровня шума 15.02.2013 г. и в референтные дни незначительно и практически не превышает уровня утроенной дисперсии, рассчитанной по референтным дням. Однако существуют несколько выбросов, выходящих за эти пределы: 02:57 UT – одновременное уменьшение мощности шума в диапазонах 10 и 16 МГц; 03:47 UT – одновременное увеличение мощности шума в этих диапазонах частот. По-видимому, эти события не связаны со взрывом метеорита, поскольку существенно разнесены с ним по времени. Таким образом, можно считать , что в диапазонах 10 и 16 МГц в момент взрыва болид не вызвал увеличения среднего уровня максимального шума в секторе обзора радара, превышающего уровень его вариаций от суток к суткам в это время.

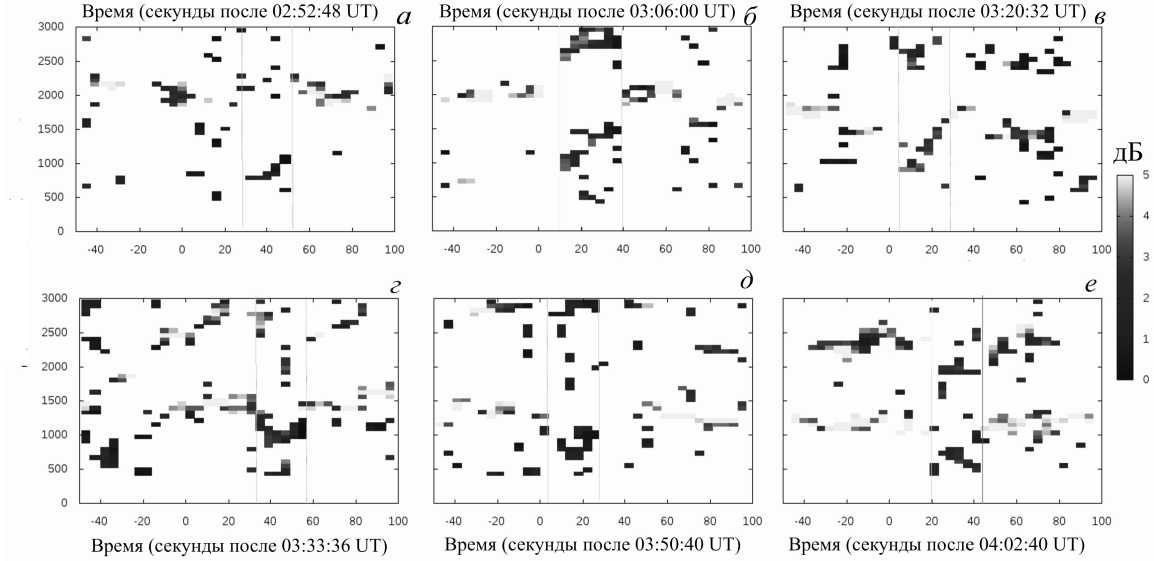

Ионосферные эффекты в первые секунды после взрыва

Необходимо заметить , что в момент взрыва метеорита 03:20 UT на частоте 10 МГц наблюдался всплеск шума, не связанный, вероятно, с прохождением метеорита, что не позволяет уверенно говорить о наличии или отсутствии существенных ионосферных эффектов в момент взрыва. Для выделения возможных эффектов на фоне шума были использованы специальные алгоритмы выделения значащего сигнала на фоне референтного. В качестве референтных были выбраны несколько минут до и после момента взрыва, а также несколько периодов, когда существенно повышался уровень сигнала на частоте 10 МГц.

Наиболее ярким эффектом, сопровождавшим падение метеорита, можно считать резкое изменение характеристик принимаемого рассеянного сигнала в момент взрыва (рис. 13, в ). Эффект заключается в одновременном увеличении шума и появлении рассеянного сигнала на близких к радару дальностях в период 03:20–03:21 UT, – дальность которого монотонно увеличивалась до дальностей, соответствующих F-слою .

Для выделения эффекта на фоне шума проводилось вычитание из мощности среднего за 15 мин значения мощности и фонового шума, равномерного по развертке. Операция проводилась отдельно для каждого фиксированного азимута.

Время (мин от 3:20:00 UT)

Рис . 11. Максимальная мощность радиошума на частотах 10 и 16 МГц как функция времени и азимута (время в минутах относительно момента взрыва).

Рис . 12. Вариации мощности максимального шума на частотах 10 и 16 МГц, усредненного по азимутам, по сравнению с утроенной дисперсией по референтным дням 09–12, 18.02.2013 г.

Поскольку мы считаем эффект сравнительно крупномасштабным, была исследована зависимость мощности рассеянного сигнала как функция радиолокационной дальности и времени, без учета зависимости от азимута. Время получения корреляционных функций на фиксированном азимуте в эксперименте составляло порядка 4 с, поэтому в дальнейшем все оценки проведены с этим временным разрешением.

Результаты выделения эффекта, не учитывающего конкретные азимуты, приведены на рис. 14. Из рисунка видно, что после появления в 03:20:32 UT точка отражения в течение ~20–40 с увеличивает высоту, перемещаясь до радиолокационных дальностей порядка 1500–1800 км (что соответствует ионосферным дальностям 700–900 км). Следовательно, эффект (см. рис. 14, в ) показывает характерную для сигнала ВНЗ динамику: поднятие точки отражения сопровождается увеличением дальности основного рассеянного сигнала с течением времени. На рис. 15 приведены параметры треков – дальность до точки с максимальной мощностью сигнала (см. рис. 15, a – д ) и сама максимальная мощность (см. рис. 15, е – к ). Видно, что дальность до возмущения в период 03:20:32–03:21:20 UT монотонно увеличивается, тогда как амплитуда сигнала в период 03:20:32–03:21:00 UT меняется слабо (с дисперсией порядка 0.3 дБ), а в 03:21:00 резко возрастает на 5 дБ. Плавное поведение сигнала является необычным для шума (дисперсия амплитуды, которую легко определить по рис. 15, составляет порядка 1.5–2 дБ). Таким образом, в остальные периоды высокого уровня шума (см. рис. 14, a , б , г – е ) динамика сигнала существенно отличается – треки короче, немонотонны и обладают высокой изменчивостью амплитуды.

Одной из возможных интерпретаций эффекта является формирование в ионосфере крупномасштабной области повышенной электронной концентрации (ионизации) в заднем лепестке диаграммы направленности, возникшей по неизвестным причинам.

В рамках этого объяснения сигнал в заднем лепестке диаграммы направленности в 03:21 UT достиг дальности, соответствующей регулярному рассеянию от F-слоя. В основном лепестке диаграммы направленности в это время на этом азимуте появилось регулярное рассеяние от F-слоя с увеличенной на 5 дБ мощностью, скрывшее продолжение эффекта в заднем лепестке. Такое повышение амплитуды хорошо согласуется с изменением мощности за счет удвоенного отношения мощностей основного и заднего лепестков диаграммы направленности (6 дБ).

Это объяснение также согласуется с наблюдением эффекта движений в E-слое (см. рис. 10, г ), возникших необыкновенно быстро (менее чем за минуту) достаточно далеко (сотни километров) от места взрыва.

Таким образом, более тщательное исследование позволяет определить момент начала ионосферных эффектов как 03:20:32 UT ±4 с, что близко к моменту максимума светимости болида [Borovicka et al., 2013].

К сожалению, радар не производит угломестных измерений, желательных для более корректного анализа данных. Отсутствие в этой области ионосферных инструментов с близким пространственным и временным разрешением также не дает возможности для более точного анализа. Поэтому приведем возможные, с нашей точки зрения, объяснения эффекта.

Можно рассматривать трек как результат радиального распространения мелкомасштабной неоднородности с горизонтальной скоростью порядка 12 км/с (как было сделано выше при анализе распространения радиальных волн) или рассеяния на сравнительно узком метеорном следе [Бронштэн, 1981] в заднем лепестке диаграммы направленности антенны. Эффект рассеяния на метеорном дожде, сопровождавшем падение Челябинского метеороида, предположительно наблюдался радаром SuperDARN King Salmon [Nagatsuma et al., 2013], однако в данном случае задержка относительно момента взрыва слишком велика.

Возникновение наблюдаемого эффекта в результате вертикального распространения возникшей крупномасштабной неоднородности вверх тоже кажется маловероятным, поскольку в этом случае вертикальная скорость должна составлять порядка 3.7 км/с, что существенно превышает скорость звука в среде.

Наиболее вероятным объяснением представляется действие релаксационного механизма, связанного с резким увеличением фоновой электронной концентрации в большой пространственной области и ее последующей динамикой. После исчезновения источника принудительной ионизации (болида) динамика электронной концентрации определяется процессами рекомбинации, и электронная концентрация уменьшается в течение времени рекомбинации. Поскольку время жизни неоднородности электронной концентрации, определяемое процессами рекомбинации, возрастает с высотой, то на больших высотах неоднородность живет дольше, и поэтому высота отражения сигнала с течением времени смещается вверх. В рамках этой модели по времени жизни эффекта можно оценить характерную высоту, на которой наблюдалась ионизация.

Согласно графикам зависимости времени релаксации от высоты из работы [Crain, 1963], приблизительная высота неоднородности составляет 115 км. Эта высота совпадает с качественными оценками высоты максимума ионизации, полученными из сравнения дальности до регулярного сигнала ВНЗ от области F (имеющего высоту ~250 км (рис. 13) и радиолокационную дально сть до и после взрыва 1500–1800 км) с характерной радиолокационной дальностью 600–700 км до исследуемого максимума мощности сигнала в момент взрыва. Это говорит о том, что высота отражения составляет примерно 1/2–1/3 высоты F-слоя, что дает также значение порядка 80–125 км.

Таким образом, можно предположить, что источником наблюдаемого эффекта является область повышенной электронной концентрации, сформировавшаяся в 03:20:32 UT к югу от радара на высоте 115 км, с поперечными размерами порядка нескольких сотен километров, в течение ~20–40 с исчезнувшая за счет рекомбинации. Отсутствие эффектов, связанных с ионизацией более нижних слоев, может объясняться сильным поглощением зондирующей радиоволны в D-слое. Малое время жизни неоднородности в D-слое, выходящее за пределы временного разрешения радара, также усложняет наблюдение рада-

Рис . 13. Наблюдаемое краткосрочное увеличение мощности сигнала при сканировании в момент взрыва 03:20 UT.

Дальность, км

Рис . 14. Выделение эффекта от взрыва на диаграмме мощно сть–время–дальность после удаления регулярной составляющей. Вертикальные линии обозначают промежутки наблюдения всплесков фонового шума на частоте 10 МГц.

Рис . 15. Дальность ( a – д ) и амплитуда ( е – к ) сигнала, выделенного на фоне помехи: а – 02:52; б – 03:06; в – 03:20; г – 03:33; д – 04:02 UT.

ром EKB эффектов короткоживущей ионизации ниже E-слоя. Существование при падении крупных метеоритов крупномасштабных возмущений с горизонтальными размерами порядка нескольких десятков километров обосновывается, например, в [Шувалов и др., 2013].

В рамках этой модели можно качественно оценить характеристики ионизированной области. Из дальности отражения от ионосферы, определяемой как половина групповой задержки сигнала ВНЗ (300 км), и предполагаемой высоты отражения (115 км) можно оценить снизу плазменную частоту согласно условиям отражения при наклонном падении пробной волны (частота 10 МГц). Нижняя оценка плазменной частоты в ионизированной области на высоте 115 км при этом составляет порядка 3 МГц.

Заключение

В работе проведен анализ ионосферных эффектов в диапазоне дальностей 100–1500 км от места взрыва метеорита «Челябинск» по данным радара EKB ИСЗФ СО РАН и ионозонда «Парус » ИГФ УрО РАН. Оба инструмента расположены на территории обс. «Арти» ИГФ УрО РАН приблизительно в 200 км к северу от предполагаемого места взрыва.

Возмущение, вызванное в ионосфере пролетом, взрывом и падением метеорита, характеризовалось высокой динамикой и амплитудой. Однако, по-видимому, оно не привело в первые два часа к изменению средних (за 15 мин) параметров ионосферы в зоне над центром возмущения. Тем не менее существенные эффекты наблюдались на расстояниях более 100–200 км и далее до 1500 км от места взрыва. Местоположение наблюдаемых эффектов показано на рис. 8.

В первую минуту после взрыва 03:20–03:21 UT наблюдало сь одновременное резкое увеличение мощности радиошума в секторе обзора радара на частотах 10 и 16 МГц. Вследствие наблюдаемой регулярности этого эффекта мы не можем однозначно связать его с метеоритом. При этом вариации среднего фонового радиоизлучения в секторе сканирования радара на частотах 10 и 16 МГц не превышали уровня вариаций за референтные дни 9–12, 18.02.2013 г.

Существует высокая вероятность того, что взрыв и падение метеорита сопровождались краткосроч- ным всплеском электронной концентрации на высотах E-слоя с последующей рекомбинацией. Возмущение в E-слое, по-видимому, сформировалось в момент взрыва в широкой пространственной области в заднем лепестке диаграммы направленности радара EKB (см. рис. 8, область 7). Момент формирования области ионизации соответствует 03:20:32 UT ±04 с, что совпадает со временем взрыва. Экспериментальные данные позволили оценить время жизни неоднородности (20–40 с) и ее характерные размеры (500–1000 км), а расчеты позволили оценить также высоту формирования (115 км) и плазменную частоту (3 МГц) короткоживущего облака повышенной электронной концентрации.

В период 02:47–04:00 UT в ионосфере наблюдалась необычная среднемасштабная неоднородность в E-слое ионосферы (см. рис. 8, область 5), отсутствовавшая в референтные дни 09–12, 18.02.2013 г. Неоднородность возникла в 02:47 UT, за 33 мин до падения метеорита, и исчезла в 04:00, через 40 мин после взрыва. Скорость дрейфа составляла 50 м/с в направлении с востока на запад. Неоднородность является не характерной для спокойных дней, и причины ее возникновения и динамики пока неизвестны.

Неожиданное появление этой неоднородности позволило исследовать эффекты, вызванные метеороидом в E-слое ионосферы (см. рис. 8, область 4). Практически одновременно со взрывом в течение 3 мин (в период 03:20–03:23 UT) на расстоянии 400 км к юго-западу от радара (и приблизительно в 200 км к западу от места взрыва) на высоте E-слоя проявилось движение в направлении от радара с характерными скоростями порядка 200 м/с (см. рис. 8, область 4) и высокими спектральными ширинами (до 500 м/c). Малая задержка обнаруженного эффекта на значительном удалении от места взрыва также говорит в пользу гипотезы о возникновении на высотах нижней части E-слоя крупной короткоживущей неоднородности с поперечными размерами порядка нескольких сотен километров , являвшейся источником возмущений.

В F-слое основные возмущения имели вид радиальных волн с центром, близким к месту взрыва (в 80– 100 км к югу от радара, см. рис. 8, область 6). Анализ экспериментальных данных позволил определить эквивалентные ионосферные скорости перемещения отдельных мод (250, 400 и 800 м/c) и оценить амплитуду возмущения снизу. Увеличение фоновой электронной концентрации составляет минимум 15 % с характерными горизонтальными масштабами около 200 км. Первое возмущение в F-слое наблюдало сь через 15 мин после взрыва на расстоянии 1100 км к северу от радара и распространялось от радара практически радиально. Радиальные возмущения наблюдались до времен порядка 80–100 мин. Анализ позволил найти примерное положение центра возмущения (см. рис. 8, область 3), который находился в 80– 100 км к югу от радара, что близко к месту взрыва по данным NASA, а также время возникновения волны – 03:20 UT.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта II.12.2.3 программы фундаментальных исследований СО РАН, интеграционного проекта СО РАН № 106, проекта IV.12.2 программы ОФН РАН.

Авторы благодарят Лебедева В.П. (ИСЗФ СО РАН) за плодотворное обсуждение работы.