Ирригационные системы Алтая: результаты и перспективы археологических исследований

Автор: Константинов Н.А., Бекетова Т.А., Соенов В.И., Жилич С.В., Рудая Н.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты исследования оросительных систем Алтая и перспективы их дальнейшего изучения. Отмечено, что памятники ирригации, распространенные в горных долинах и межгорных котловинах на значительной территории, представлены каналами саево-ручьевого самотечного вида орошения. Наибольшее количество оросительных систем находится в Центральном Алтае и в долине р. Чулышман в Восточном Алтае. Выделены сложные по устройству комплексы в районе устья рек Бильгебаш и Сардума в долине р. Чуя, в районе устья р. Чульча в Чулышманской долине и в урочище Тото в Курайской котловине. На основе результатов зачисток магистральных каналов установлено, что при их строительстве и ремонте применялись деревянные желоба, которые укладывались на дно. По данным радиоуглеродного датирования, деревянные желоба из комплексов Чеба и Ороктой относятся к позднему Средневековью, а грунт со дна канала Теньгинской оросительной системы - к раннему Средневековью. Отмечено, что в XIX - начале XX в. каналы использовались местным населением для полива главным образом небольших участков ячменя, а также посевов пшеницы и ржи. Земледелие в той или иной степени было знакомо населению Алтая, как минимум, с раннего железного века; расцвета оно достигло, вероятно, в раннем Средневековье. Сделан вывод о том, что первые оросительные системы появились на Алтае вместе с первыми земледельцами, однако ввиду длительной эксплуатации и модификаций магистральных каналов установление времени изначального строительства затруднено.

Ирригация, оросительные системы, алтай, каналы, земледелие, сувак, датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146874

IDR: 145146874 | УДК: 903-035.3(571.15)+902.6 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.2.093-101

Текст научной статьи Ирригационные системы Алтая: результаты и перспективы археологических исследований

Относительно высокая степень исследованности археологических памятников Алтая позволяет считать этот регион одним из ключевых для понимания процессов, происходивших в Южной Сибири и Центральной Азии в древности и Средневековье. На территории Алтая исследованы преимущественно погребальные памятники, слабо изучены объекты, связанные с хозяйственной деятельностью. Одними из многочисленных и малоизученных являются ирригационные (оросительные) сооружения.

Наличие практики ирригации на Алтае обусловлено природно-климатическими условиями. Для российской части Алтайской горной страны характерен резко континентальный климат. Рельеф типично горный, четко выражена высотная поясность. Высоты речных долин, межгорных котловин и плато значительно повышаются с севера на юг. Необходимо от-

метить благоприятную для сооружения оросительных систем гидрологическую ситуацию. Речная сеть Алтая включает более 20 тыс. рек, имеющих горный характер, их общая протяженность превышает 62 тыс. км [Маринин, Самойлова, 1987, с. 4, 45–46]. Скорость потока высокая из-за существенного уклона продольных профилей рек.

Оросительные системы многочисленны в речных долинах и межгорных котловинах, а также в некоторых других районах Центрального, Южного и Восточного Алтая. Каналы являются привычными элементами ландшафтов Алтая; упоминания о них имеются в работах таких исследователей, как А.А. Бунге [Ледебур, Бунге, Майер, 1993, с. 204], В.В. Радлов [1989, с. 437, 474], Н.М. Ядринцев [1883, с. 192, 202] и др. Изучением оросительных каналов в урочище Тöтö на Алтае в 1935 г. занимался С.В. Киселев [1949, с. 287–289], в различных районах Алтая в 2003–2007 гг. – Т.А. Бекетова (Акимова) (см.: [Вдовина, Трифанова, 2003; Вдовина, 2004, 2005, 2007а, б; Смирнов, Акимова, 2014]).

В 2019–2021 гг. в рамках проекта по изучению средневекового хозяйства населения Алтая проводились полевые работы, направленные на выявление оросительных систем в центральной и восточной частях региона.

Целью работы является обобщение полученных результатов изучения оросительных систем Алтая и определение направлений дальнейших исследований.

Материал и методы

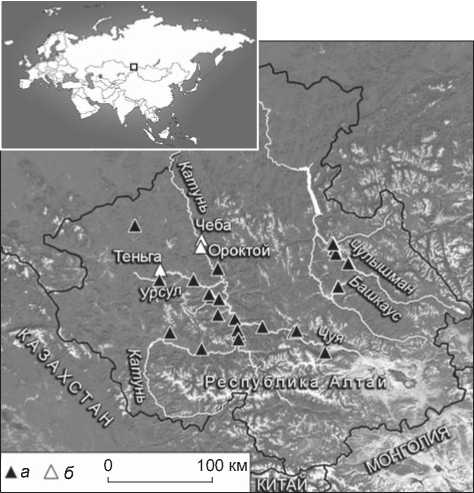

Оросительные каналы (алт. суаки , суваки ) распространены на значительной территории Российского Алтая (рис. 1). О том, что алтайцы используют каналы для полива участков с посевами, чаще всего ячменя, со-

Рис. 1. Оросительные системы Алтая ( а ); каналы, на которых производились разрезы ( б ).

общал в 1826 г. А.А. Бунге [Ледебур, Бунге, Майер, 1993, с. 204]. По мнению исследователей XIX в., каналы были построены в более ранние времена [Ядрин-цев, 1883, с. 192; Радлов, 1989, с. 437; Швецов, 1900, с. 280]. В XX в. многие каналы были перестроены советскими мелиораторами.

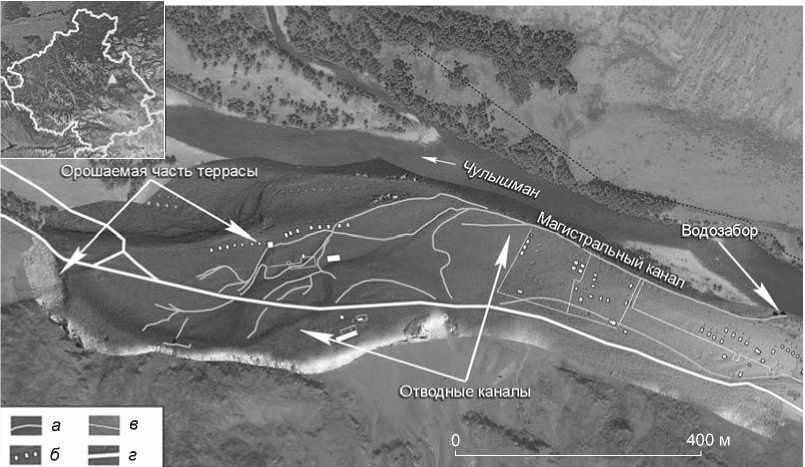

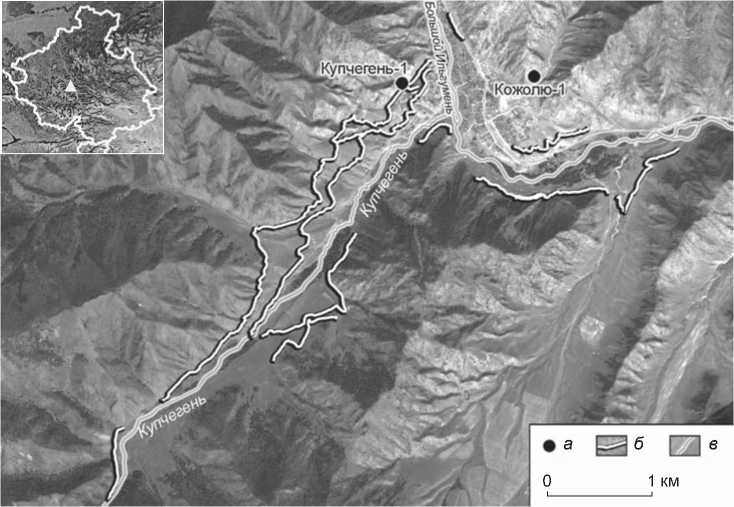

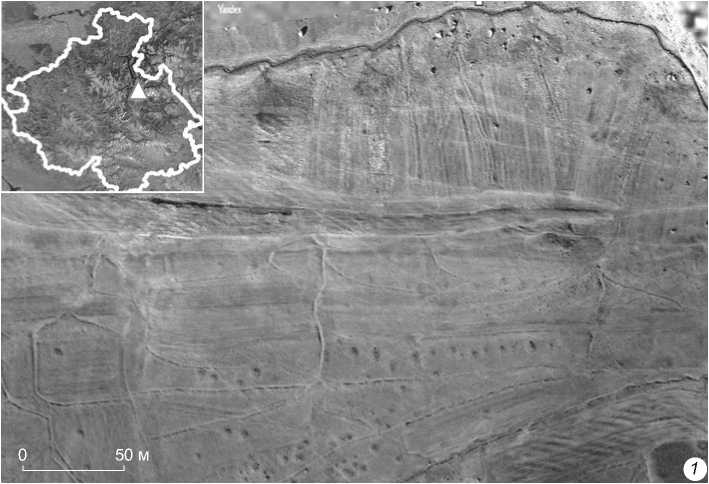

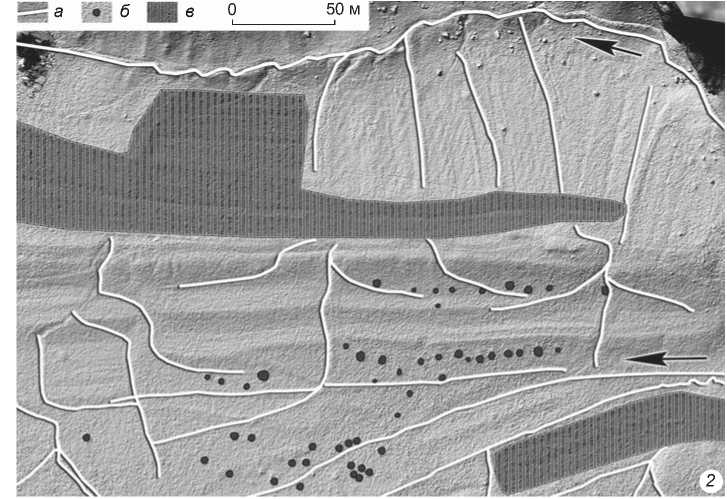

Большинство известных оросительных систем Алтая имеют следующее устройство (рис. 2). В грунте прокапывались углубления, по которым вода само- теком поступала на орошаемые участки. Водозабор осуществлялся обычно из рек второго порядка с использованием разного рода дамб или естественного уклона. В некоторых долинах фиксируется несколько уровней магистральных каналов, места водозаборов которых находились на различных участках течения реки. Такая система обследовалась авторами на левом берегу р. Купчегень (рис. 3). На участках понижения рельефа для прохождения воды часто сооружались ка-

Рис. 2. Оросительная система Кату-Ярык-1. Восточный Алтай, долина р. Чулышман. а – оросительные каналы; б – современные строения; в – современные изгороди; г – дорога.

Рис. 3. Оросительные системы у с. Купчегень. Центральный Алтай, долина р. Большой Ильгумень. а – средневековые поселения; б – оросительные каналы; в – реки.

менные или деревянные опоры-водоводы (акведуки). При прокладке каналов иногда подрубались скальные выступы [Вдовина, 2005, с. 174; 2007б, с. 63]. Создавались также накопительные резервуары.

К орошаемым полям вода поступала по отводным каналам. По участкам она распространялась с помощью напускных борозд. В местности Каткы в нижней части долины Чулышмана А.С. Суразако-вым были обнаружены заброшенные поля, которые он описал как возделывавшиеся ранее «ячейки» раз- мерами ок. 30 × 40 м, разделенные оплывшими валами [2003, с. 93].

Похожую картину мы наблюдали на правобережье Чулышмана, где находится оросительная система Карасу-1. У подножия горного склона на небольшом уступе прослеживался ряд вытянутых участков, разделенных оплывшими валами, по которым проходили распределительные каналы (рис. 4). Ниже этих участков находились два вытянутых узких уступа, напоминающих искусственные террасы.

Рис. 4. Ортофотоплан ( 1 ) и модель рельефа ( 2 , стрелки указывают направление течения) участка оросительной системы Карасу-1. Восточный Алтай, долина Чулышмана. а – каналы; б – скопления камней; в – пашня ХХ в.

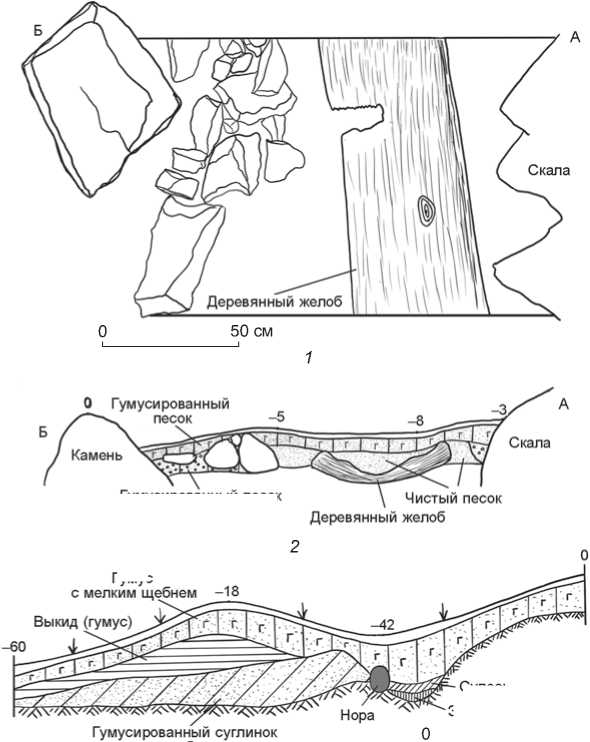

Рис. 5. Деревянный желоб магистрального канала Чеба.

Для фиксации оросительных систем нами применялся метод воздушной фотограмметрии. Получаемые модели рельефа и ортофотопланы загружались в программу QGIS, в которой производилась отрисов- ка планов оросительных систем. Современные методы выявления памятников существенно облегчают процесс изучения оросительных систем.

На памятниках Чеба, Ороктой и Теньга Т.А. Бекетовой (Акимовой) в 2006 г. были выполнены поперечные разрезы магистральных каналов [Вдовина, 2007б].

Чеба. Разрез магистрального канала на р. Чеба (правый приток Катуни) был заложен на месте пересечения каналом скального выхода. Скальный выступ был подрублен, а обрыв за выступом оформлен каменно-земляной насыпью. Шурф заложен между скальным выходом и каменной обваловкой канала. На дне канала обнаружен деревянный желоб шириной 45 см с бортиками высотой до 10 см (рис. 5; 6, 1 , 2 ).

Ороктой . В месте выхода магистрального канала из долины р. Орок-той на левобережную террасу Катуни зачищена стенка траншеи, пересекавшей русло. Глубина канала ок. 1 м от дневной поверхности. На дне обнаружены остатки деревянного желоба, над которыми

Рис. 6. План ( 1 ) и профиль ( 2 ) зачистки магистрального канала Чеба, профиль магистрального канала Теньга ( 3 ).

была прослойка наносов рыхлого крупнозернистого песка. Выше, на глубине 0,2 и 0,35 м, зафиксированы две прослойки песка.

Теньга (канал Аргымая) . На левом берегу р. Теньга (левый приток р. Урсул) произведена зачистка стенки траншеи, пересекавшей русло. Глубина канала ок. 0,4 м. На нижнем берегу канала зафиксирован выкид, на дне – прослойка плотного заиленного грунта (рис. 6, 3 ).

Результаты

Все изученные на Алтае оросительные каналы относятся к системам саево-ручьевого самотечного типа. Эффективность таких каналов обеспечивается естественным уклоном склонов гор и дна речных долин.

Самый сложный вопрос – определение време- ни строительства каналов. Магистральные каналы в условиях горного рельефа прокладывались, как правило, единожды. Они проходили по оптимальному уровню и могли неоднократно использоваться. В советское вре-

с щебнем

Супесь Заиленный грунт

1 м

Гумусированный песок с крупной фракцией

Гумус

Радиоуглеродные даты магистральных каналов на территории Алтая

|

Памятник |

Материал |

Индекс |

Возраст, л.н. |

Калиброванная дата (вероятность) |

|

Чеба |

Древесина желоба |

SOAN-6618 |

285 ± 30 |

XVI в. (60 %) |

|

Ороктой |

» » |

SOAN-6619 |

420 ± 50 |

XV – первая треть XVI в. (69,8 %) |

|

Теньга |

Наносы грунта со дна канала |

SOAN-6620 |

1 340 ± 100 |

VI–IX вв. (95,4 %) |

|

Грунт древней погребенной поверхности из внешнего борта канала |

SOAN-6621 |

2 395 ± 65 |

761–384 гг. до н.э. (95,4 %) |

мя такие каналы перестраивались, часто с применением бетонных и металлических конструкций.

Результаты радиоуглеродного датирования указывают на принадлежность деревянных желобов из каналов Чеба и Ороктой к позднему Средневековью (см. таблицу ). Эти даты связаны с последним этапом использования каналов. Однако вопрос о времени ранних этапов их функционирования и изначальной прокладки остается открытым. Согласно данным радиоуглеродного анализа, илистый грунт со дна Тень-гинского канала относится к раннему Средневековью.

Использование местным населением оросительных каналов для полива посевов подтверждается прямыми сообщениями исследователей XIX в. [Вдовина, 2004, с. 116]. Поселения и другие хозяйственные памятники Алтая слабо изучены, однако имеется немало свидетельств существования земледелия на Алтае в древности и Средневековье.

Среди таких материалов – зерна проса, найденные в кург. 1 могильника Туэкта (скифское время) [Руденко, 1960, с. 200]. В Денисовой пещере обнаружено скопление пшеницы (ок. 15 кг), относящееся к последним векам I тыс. до н.э. [Деревянко, Молодин, 1994, с. 26, 105; Орлова, 1994, с. 202]. В ходе палеоботанического изучения в образцах грунта из культурного слоя средневекового поселения Кожолю-1 выявлено большое количество зерен крахмала злакового типа.

Пыльца культурных злаков не обнаружена, вероятно, в силу ее низкой концентрации в целом. Наличие крахмальных зерен в образцах грунта не считается надежным показателем наличия земледелия, поскольку условия их сохранности и распространения в различных типах отложений изучены слабо [Haslam, 2004; Hutschenreuther et al., 2017]. Однако большое количество крахмальных зерен злакового типа в совокупно сти с другими данными может свидетельствовать о практике земледелия.

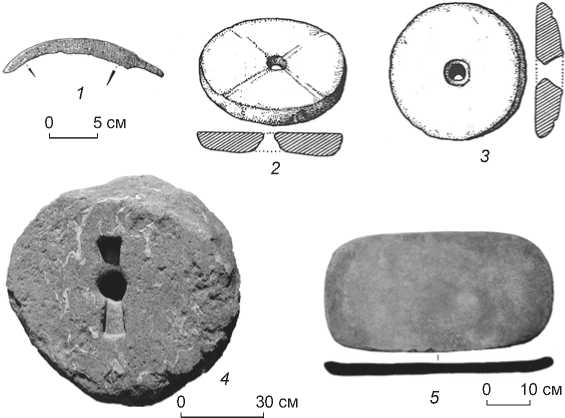

С практикой земледелия связаны отно сящие ся к эпохе раннего Средневековья отвалы и лемехи плугов [Кубарев, 1997; Полосьмак, Дядьков, 2021, с. 605]. На могильниках Кок-Паш (IV–V вв. н.э.), Кудырге (VI–VIII вв. н.э.) и в верхнем слое поселения Тыт-кескень-3 (I тыс. н.э.) [Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 175, рис. 6, 19 ; Гаврилова, 1965, табл. V, 3 ; Кунгуров, 1994, рис. 4, 9 ] найдены железные серпы и жатвенные ножи (рис. 7, 1 ). При исследовании археологических памятников Алтая, датируемых разными периодами от раннескифского времени до Средневековья, были обнаружены жернова ручных мельниц (рис. 7, 2 , 3 ) и их заготовки [Суразаков, Тишкин, 2007, с. 63–69; Молодин, Бородовский, 1994; Соенов, Константинов, Трифанова, 2018, с. 51]. На памятниках различных эпох многочисленны зернотерки (рис. 7, 5 ) [Соенов, 2003; Шульга, 2015, с. 54–57].

Считается, что механические (водяные) мельницы появились на Алтае в конце XIX в. [Торушев, 2017, с. 96] с приходом или под влиянием русских переселенцев. Однако в 1880 г. Н.М. Ядринцевым в долине Чулышмана были обнаружены заброшенные крупные жернова механической мельницы, относящиеся, очевидно, к более раннему периоду [Ядринцев, 1883, с. 192]. В 2020 г. мы осмотрели, вероятно,

Рис. 7. Орудия земледелия.

1 – серповидный нож; 2, 3 – жернова ручных мельниц; 4 – жернов механической мельницы; 5 – зернотерка. 1 – могильник Кудырге [Гаврилова, 1965, табл. 5]; 2 , 3 – могильник Курай VI [Евтюхова, Киселев, 1941, рис. 21]; 4 – р. Карасу (Чулышманская долина); 5 – поселение Кожолю-1.

один из этих жерновов, хранящийся в том же урочище на животноводческой стоянке (рис. 7, 4 ).

Обсуждение

Памятники древней и средневековой ирригации известны как на сопредельных с Алтаем территориях, так и на более отдаленных. Остатки оросительных систем часто встречаются в Южной Сибири. Каналы в Хакасии, аналогичные по устройству таковым на Алтае, относятся к самотечной системе орошения. Исследователи связывают их с тагарским временем [Киселев, 1949, с. 149, 322; Левашева, 1965; Сунчугашев, 1973; и др.]. В Туве также хорошо известны оросительные каналы [Родевич, 1912, с. 17– 18; Грумм-Гржимайло, 1926, с. 356]. Результаты изучения оросительных систем в Туве представлены в обобщающих работах [Прудникова, 2005, 2018; Ашак-оол, 2005].

В последнее время активно исследуются оросительные каналы Синьцзяна, даты которых соответствуют раннему железному веку – эпохе Хань. Появление ирригационных традиций на этой территории, по мнению ученых, является результатом западного влияния либо развития на местной почве культуры населения, практиковавшего комплексное хозяйство [Li at al., 2017, p. 31, tab. 1].

Важнейшим регионом, с которым может быть связано распространение ирригационных традиций в Южной Сибири, является Средняя Азия [Толстов, 1962; Андрианов, 1969]. На этой территории с древнейшей земледельческой культурой использовались разные способы орошения. Следует отметить, что еще в советское время при изучении памятников ирригации региона особое внимание уделялось аэрофотосъемке [Игонин, 1968], она применяется и в наши дни [Галиева, 2007]. Метод существенно облегчает процесс исследования комплексов, расположенных на участках большой площади.

Ввиду слабой изученности палеоэкономики Алтая вопрос о времени появления здесь земледелия остается открытым. Археологические источники свидетельствуют о том, что земледелие на Алтае уже было достаточно хорошо развито, по крайней мере, в эпоху раннего железа, а его расцвет пришелся на Средневековье [Соенов, 2003, с. 171–172]. С учетом засушливого климата данной территории можно предполагать, что необходимость создания оросительных каналов возникла вместе с зарождением земледелия [Там же, с. 171].

Результаты проведенного в 1935 г. палеоботанического исследования грунта в Курайской котловине, где была крупная оро сительная система, позволили С.В. Киселеву сделать вывод о том, «что степь

Тöтö в древности распахивалась и засевалась» [1949, с. 277]. Опираясь на стратиграфические наблюдения, исследователь отнес каналы в этой местности к раннему Средневековью [Там же, с. 288].

Согласно данным, зафиксированным исследователями и путешественниками в XIX – начале XX в., каналы в долинах рек Чулышман, Чуя, Катунь и их притоков сооружались для полива возделываемых участков. Одним из самых ранних является сообщение А.А. Бунге об орошаемых участках ячменя, а также ржи и пшеницы в Центральном Алтае, которые он видел в 1826 г. [Ледебур, Бунге, Мейер, 1993, с. 204]. Более поздние источники также содержат многочисленные упоминания о земледелии алтайцев. По этнографическим наблюдениям, в т.ч. современным, оросительные каналы использовались для орошения и сенокосных угодий; их прокладывали чаще всего в пойменных зонах. Обычно такие каналы были неглубокие, небольшой протяженности и простые по устройству.

Все каналы, как отмечалось, относятся к саево-ручьевому самотечному способу орошения, эффективному в условиях горного рельефа. С.П. Швецов разделил оросительные системы Алтая на две группы, сходные по принципу работы [1900, с. 280–281]. Местные жители показывали ему сложные оросительные системы, сооруженные «китайцами», и простые каналы, которые, по словам местных жителей, были вырыты более «древним народом». Исследователь писал, что первые представляют собой правильную и более сложную сеть. К ним он относил каналы в междуречье правых притоков р. Чуя – Бильгебаш и Сардума. Оросительные системы, называемые более ранними, состояли из одной-двух канав.

К сложным системам можно отнести такие памятники ирригации, как Бильгебаш-Сардума (долина Чуи), Карасу-Чульча (долина Чулышмана), Тöтö (Ку-райская котловина), а также некоторые оросительные системы в Центральном Алтае. Судя по всему, это были крупные центры земледелия. В пользу данного предположения свидетельствуют крупные жернова, обнаруженные вблизи одной из таких систем на р. Карасу в Чулышманской долине.

Вполне возможно, названные выше сложные системы ирригации создавались централизованно одним из средневековых государств. Однако до получения серии дат установить, с каким именно государственным образованием связано сооружение каналов, не представляется возможным.

Заключение

Оро сительные системы широко распространены в горных долинах Алтая. Как показывают этногра- фические источники XIX в., каналы использовались главным образом для полива возделываемых участков с посевами зерновых. В меньшей степени они служили для орошения сенокосных угодий.

Археологические материалы свидетельствуют о том, что население Алтая в той или иной степени практиковало земледелие, как минимум, с раннескифского времени. Однако пока сложно понять, каков был уровень развития этого хозяйственного направления в различные исторические периоды. Не ясно также, применялась ли ирригация в ранние периоды появления земледелия. Согласно этнографическим наблюдениям, даже небольшие участки, обрабатываемые мотыжным способом, орошались водой, которая поступала по протяженным каналам [Ледебур, Бунге, Майер, 1993, с. 204]. Ввиду небольшого количества осадков, высокой водопроницаемости и малой влаго-емкости почв на участках, пригодных для обработки и посева, на Алтае могло практиковаться только поливное земледелие [Соенов, 2003, с. 171]. Возможно, впервые простейшие оросительные системы Алтая были созданы первыми земледельцами.

В раннем Средневековье на Алтае земледелие переживало расцвет, о чем свидетельствуют такие находки, как плуги, ручные мельницы, а также следы земледелия на поселении Кожолю-1 и строительства оросительной системы в урочище Тöтö в Курайской котловине. Вполне вероятно, что именно с этим периодом связано строительство других сложных оросительных систем.

Исследование проведено за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 20-78-00035), а также средств, выделенных на выполнение госзадания Минприроды РФ № 1-22-2-1. Палеоботанический анализ проведен Н.А. Рудой и С.В. Жилич в рамках темы НИР FWZG-2021-0010 ИАЭТ СО РАН.

Список литературы Ирригационные системы Алтая: результаты и перспективы археологических исследований

- Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья (в связи с историей возникновения и развития орошаемого земледелия). – М.: Наука, 1969. – 258 с.

- Ашак-оол А.Ч. Земледелие Тувы с древнейших времен до монгольского завоевания: С конца III тысячелетия до н.э. по XIV в. н.э.: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Кызыл, 2005. – 24 с.

- Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А. Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов (III–VII века). – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2003. – 224 с.

- Вдовина Т.А. Изучение оросительных систем Горного Алтая в 2003 году // Археология и этнография Алтая. – Горно-Алтайск: Ин-т алтаистики им. С.С. Суразакова, 2004. – Вып. 2. – С. 116–131.

- Вдовина Т.А. Оросительные системы Чемальского района // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. – Горно-Алтайск: Агентство по историко-культурному наследию Республики Алтай, 2005. – Вып. 1. – С. 174–178.

- Вдовина Т.А. Методические аспекты археологического изучения остатков ирригационных сооружений Горного Алтая // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. – Горно-Алтайск: Агентство по историко-культурному наследию Республики Алтай, 2007а. – Вып. 5. – С. 144–153.

- Вдовина Т.А. Обследование останков ирригационных систем Горного Алтая в 2006 г. // Полевые исследования в Верхнем Приобье и на Алтае. 2006 г.: археология, этнография, устная история. – Барнаул: Барнаул. гос. пед. ун-т, 2007б. – С. 62–65.

- Вдовина Т.А., Трифанова С.В. Обследование оросительных систем Горного Алтая в 2003 году (предвари-тельные итоги) // Горный Алтай: история, современность, перспективы. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 2003. – С. 239–243.

- Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. – М.; Л.: Наука, 1965. – 144 с.

- Галиева З.С. Аэрометоды в реконструкции эволюции исторических ландшафтов Восточного Приаралья // Археология и геоинформатика. – 2007. – Вып. 4. – URL: https://www.archaeolog.ru/media/periodicals/agis/AGIS-4/Galieva/page1.html

- Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. – Л.: Изд. Ученый комитет Монгольской Народной Республики, 1926. – Т. 2: Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии. – 900 с.

- Деревянко А.П., Молодин В.И. Денисова пещера. – Новосибирск: Наука, 1994. – Ч. I. – 262 с.

- Евтюхова Л.А., Киселев С.В. Отчет о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиций // Труды ГИМ. – М.: Изд-во ГИМ, 1941. – С. 75–117.

- Игонин Н.И. Исследование археологических памятников по материалам крупномасштабной аэрофотосъемки // История, археология и этнография Средней Азии. – М.: Наука, 1968. – С. 257–267.

- Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – 364 с.

- Кубарев Г.В. О земледелии на Алтае в древнетюркскую эпоху // Изв. Лаборатории археологии. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 1997. – № 2. – С. 154–157.

- Кунгуров А.Л. Верхние культурные слои поселения Тыткескень-3 // Археология Горного Алтая. – Барнаул: Алт. гос. ун-т, 1994. – С. 43–58.

- Левашева В.П. Остатки древней оросительной системы в долине р. Абакана // Новое в советской археологии. – М.: Наука, 1965. – С. 242–244. – (МИА; № 130).

- Ледебур К.Ф., Бунге А.А., Мейер К.А. Путешествие по алтайским горам и Джунгарской Киргизской степи. – Новосибирск: Наука, 1993. – 414 с.

- Маринин А.М., Самойлова Г.С. Физическая география Горного Алтая. – Барнаул: Барнаул. гос. пед. ин-т, 1987. – 110 с.

- Молодин В.И., Бородовский А.П. Каменные ручные жернова в древней погребальной обрядности Западной Сибири // Altaica. – 1994. – № 4. – С. 72–79.

- Орлова Л.А. Радиоуглеродное датирование пещеры Денисова // Деревянко А.П., Молодин В.И. Денисова пещера. – Новосибирск: Наука, 1994. – Ч. I. – С. 202–207.

- Полосьмак Н.В., Дядьков П.Г. Археологические исследования Катандинской долины // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Т. XXVII. – С. 600–607.

- Прудникова Т.Н. Природные закономерности развития орошаемого земледелия в древней Туве: автореф. дис. … канд. геогр. наук. – Красноярск, 2005. – 24 с.

- Прудникова Т.Н. К вопросу о древнем земледелии на аридных территориях Центральной Азии: земледелие в Убсунурской котловине // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 1. – С. 66–75.

- Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника / пер. с нем. К.Д. Цивиной, Б.Е. Чистовой. – М.: Наука, 1989. – 749 с.

- Родевич В.М. Урянхайский край и его обитатели. – СПб.: [тип. М.М. Стасюлевича], 1912. – 66 с.

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. – М.; Л.: Наука, 1960. – 360 с.

- Смирнов В.В., Акимова Т.А. Опыт применения малых беспилотных аппаратов в археологических целях // Изв. Алт. отд-ния Рус. геогр. об-ва. – 2014. – № 35. – С. 114–117.

- Соенов В.И. Земледелие на Алтае в древности и средневековье // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. – Барнаул: Алт. гос. ун-т, 2003. – С. 169–172.

- Соенов В.И., Константинов Н.А., Трифанова С.В. Могильник Степушка-2 в Центральном Алтае. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 2018. – 242 с.

- Сунчугашев Я.И. Из истории орошаемого земледелия в Хакассии // СА. – 1973. – № 3. – С. 238–239.

- Суразаков А.С. Отчет по экспедиции на Чулышман в августе 2000 г. // Археология и этнография Алтая. – Горно-Алтайск: Ин-т алтаистики им. С.С. Суразакова, 2003. – Вып. 1. – С. 90–98.

- Суразаков А.С., Тишкин А.А. Археологический комплекс Кызык-Телань I в Горном Алтае и результаты его изучения. – Барнаул: Азбука, 2007. – 232 с.

- Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М.: Изд-во вост. лит., 1962. – 324 с., вкл.

- Торушев Э.Г. Традиционное земледелие алтайцев (XIX – первая треть XX в.). – Горно-Алтайск: Издательство Полиграфика, 2017. – 176 с.

- Швецов С.П. Горный Алтай и его население. – Барнаул: Гл. Упр. Алт. окр., 1900. – Т. I. – Вып.: Кочевники Бийского уезда. – 487 с.

- Шульга П.И. Скотоводы Горного Алтая в скифское время (по материалам поселений). – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2015. – 336 с.

- Ядринцев Н.М. Описание сибирских курганов и древностей // Тр. Моск. археол. об-ва. – М., 1883. – Т. 9, вып. 2/3. – С. 181–205.

- Haslam M. The decomposition of starch grains in soils: Implications for archaeological residue analysis // J. of Archaeol. Sci. – 2004. – Iss. 31. – P. 1715–1734.

- Hutschenreuther A., Watzke J., Schmidt S., Büdel T., Henry A.G. Archaeological implications of the digestion of starches by soil bacteria: Interaction among starches leads to differential preservation // J. of Archaeol. Sci.: Rep. – 2017. – Iss. 15. – P. 95–108.

- Li Y., Storozum M., Wang X., Guo W. Early irrigation and agropastoralism at Mohuchahangoukou (MGK), Xinjiang, China // Archaeol. Res. in Asia. – 2017. – Vol. 12. – P. 23–32.