Ишемическая болезнь сердца в Сибири: межпопуляционные различия

Автор: Акимова Е.В., Гафаров В.В., Трубачева И.А., Кузнецов В.А., Гакова Е.И., Перминова О.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 3-1 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

В сравнительном аспекте изучена распространенность ЭКГпризнаков ишемической болезни сердца (ИБС) в мужских популяциях мегаполиса (Новосибирск) и среднеурбанизированных городов (Тюмень, Томск) Западной Сибири. С использованием протокола программы ВОЗ "MONICA" обследованы репрезентативные выборки мужчин в возрасте 25-64 лет в типичной административной единице каждого из трех сибирских городов в Новосибирске, Томске и Тюмени. Применяли стандартизованные методы обследования, принятые в эпидемиологии; наличие и выраженность ЭКГпризнаков ИБС определяли по результатам кодирования по Миннесотскому коду. Установили, что ЭКГпризнаки ИБС чаще встречаются у мужчин 25-64 лет мегаполиса, чем в среднеурбанизированных городах региона. Для популяции мегаполиса характерна более высокая распространенность безболевой ИБС (БИБС) и возможной ИБС (ВИБС), чем для мужчин Томска и Тюмени. Выявленная закономерность формируется преимущественно за счет лиц молодого возраста. В структуре ЭКГпризнаков ИБС во всех популяциях преобладают возможные ЭКГпризнаки ИБС (ВИБСЭКГ). У мужчин среднеурбанизированых городов отмечена разница в выявлении ЭКГпризнаков определенного инфаркта миокарда (ОИМ). Выполненное исследование позволиловыявить межпопуляционные различия в эпидемиологической ситуации по ИБС в городских мужских популяциях региона. Выдвинута гипотеза о преимущественном влиянии психосоциальных ФР ИБС на формирование выявленных закономерностей.

Эпидемиология, популяция, ишемическая болезнь сердца, экг-признаки ибс, факторы риска, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/14919511

IDR: 14919511 | УДК: 616.12-005.4:313.13

Текст научной статьи Ишемическая болезнь сердца в Сибири: межпопуляционные различия

Несмотря на значительные успехи в профилактике и лечении ишемической болезни сердца (ИБС), она по-прежнему занимает ведущие позиции в структуре заболеваемости и смертности населения как в экономически развитых странах, так и в России [16]. Отсутствует тенденция к снижению ИБС на популяционном уровне в совре- менных условиях [7]. По данным исследования Российских липидных клиник, мужчины, страдающие ИБС, имеют продолжительность жизни на 16 лет меньше, чем лица, не имеющие этого диагноза. При этом вклад данного показателя у мужчин в смертность от ИБС составляет 40,5% [8].

Истинную частоту распространенности ИБС в популяции могут характеризовать только одномоментные эпидемиологические исследования, выполненные в репрезентативных группах населения. Унифицированный и стандартизованный метод ЭКГ-исследования, предложенный американским кардиологом H. Blackburn в 1960 г., нашел широкое применение в эпидемиологических исследованиях и занял ведущее место в диагностике ИБС наряду с методом стандартного опроса. В 1967 г. ВОЗ признала ЭКГ-метод с последующей оценкой по Миннесотскому коду как обязательный в эпидемиологической оценке распространенности ИБС [9]. Подробный электрокардиографический (ЭКГ) анализ, характеризующий распространенность отдельных изменений ЭКГ в популяции, составляет основу для оценки их прогностической значимости и, с учетом стандартного подхода к оценке ЭКГ, обеспечивает возможность сравнения данных, полученных при обследовании различных популяций.

Несмотря на то, что эпидемиологические исследования ИБС на популяционном уровне в России, и в Сибирском регионе в частности, проводятся более 30 лет, до сих пор не проведено должное обобщение, сопоставление и расширенный сравнительный анализ накопленной научной информации специалистами отдельных научноисследовательских учреждений.

Цель настоящей работы: определение в сравнительном аспекте распространенности ЭКГ-признаков ИБС в мужских популяциях мегаполиса (Новосибирск) и среднеурбанизированных городов (Тюмень, Томск) Западной Сибири.

Материал и методы

Исследования выполнены в 1995–2000 гг. с использованием протокола программы ВОЗ “MONICA” [10]. Были обследованы репрезентативные выборки мужчин в возрасте 25–64 лет в типичной административной единице каждого из трех сибирских городов: в Новосибирске – 1563 лица с откликом на исследование 70,3%; в Тюмени – 916 лиц с откликом 80,4%; в Томске – 450 лиц с откликом 70,6%.

Регистрацию ЭКГ выполняли в 12 стандартных отведениях в положении лежа. По результатам кодирования ЭКГ по Миннесотскому коду (МК) выделяли “определенную” ИБС (ОИБС-ЭКГ) и “возможную” ИБС (ВИБС-ЭКГ). ОИБС-ЭКГ соответствовали строгие критерии МК: “определенный инфаркт миокарда” (ОИМ) по критериям МК с 1–1–1 по 1–2–7 (выраженные зубцы Q и QS); “безболевая ИБС” (БИБС) по критериям МК 4–1,2; 5–1,2 без 3–1 или 3–3, то есть выраженные “ишемические” изменения конечной части желудочкового комплекса по ЭКГ без признаков гипертрофии левого желудочка. ВИБС-ЭКГ соответствовали нестрогие эпидемиологические критерии. Наличие “возможного инфаркта миокарда” (ВИМ) устанавливали по критериям МК с 1–2–8 по 1–3–6 (менее выраженные зубцы Q на ЭКГ). Возможным “ишемическим” изменениям ЭКГ (ВИБС) соответствовали категории МК: 4–3, 5–3 (менее выраженные изменения конечной части желудочкового комплекса по ЭКГ); 6–1 (нарушения атриовентрикулярной проводимости); 7–1 (нарушения внутрижелудочковой проводимости); 8–3 (мерцательная аритмия, при отсутствии порока сердца и тирео- токсикоза); 4–1, 4–2 и/или 5–1, 5–2 в сочетании с 3–1 или 3–3 (выраженные изменения конечной части желудочкового комплекса в сочетании с признаками гипертрофии левого желудочка по ЭКГ).

Математическую обработку и статистический анализ полученных данных осуществляли с использованием пакета компьютерных программ Epi InfoTM для Windows, Версия 3.3, и SPSS (9,0 версия). Стандартизацию проводили с использованием Европейской стандартной популяции. При оценке достоверности различий между выборочными долями совокупности использовали критерий “хи-квадрат” ( χ 2) К. Пирсона и F-критерий Фишера.

Результаты

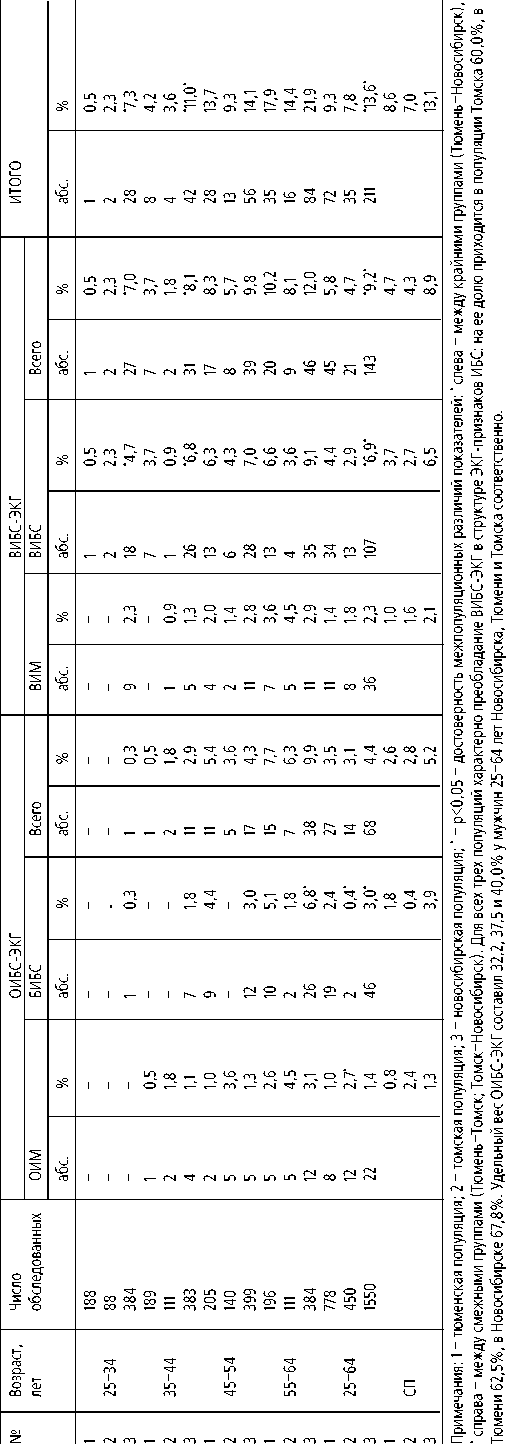

Распространенность ЭКГ-признаков ИБС у взрослого городского мужского населения трех сибирских городов представлена в таблице. Результаты сравнительного анализа свидетельствуют, что в целом ЭКГ-признаки ИБС встречаются с одинаковой частотой у мужчин 25–64 лет среднеурбанизированных городов региона в 7,8 и 9,3% случаев в Томске и Тюмени соответственно. Тогда как мужская популяция этого же возраста, проживающая в условиях Западно-Сибирского мегаполиса (Новосибирск), характеризуется более высоким значением показателя, который достигает 13,6% ( χ 2=9,21, р<0,002). Выявленная закономерность формируется за счет межпопуляционных различий в показателях до 45 лет.

Рубцовые ЭКГ-признаки ИБС (ОИМ+ВИМ) встречались в 2,4, 3,7 и 4,5% случаев у мужчин в возрасте 25–64 лет Тюмени, Новосибирска и Томска соответственно. Межпопуляционное варьирование показателя не достигало статистически значимых величин. Вместе с тем, отмечена тенденция к более высоким значениям показателя у мужчин Томска в сравнении с мужчинами Тюмени. Для мужчин Новосибирска характерен промежуточный результат.

В то же время мужчины Новосибирска характеризовались высокой распространенностью “ишемических” ЭКГ-признаков ИБС (БИБС+ВИБС) – в 9,9% случаев. Значимо реже они регистрировались у мужчин Тюмени – в 6,8% случаев ( χ 2=6,01, р<0,02) и Томска – в 3,3% случаев ( χ 2=6,60; р<0,02).

Проанализировали распространенность отдельных форм ЭКГ-признаков ИБС в исследованных популяциях.

Сравнительная оценка распространенности в целом ОИБС-ЭКГ в трех городских центрах Западной Сибири не выявила значимых различий показателей как в целом в мужских популяциях 25–64 лет, так и в отдельных возрастных группах. Наряду с этим установлены межпопуляционные особенности в распространенности отдельных форм ОИБС-ЭКГ. Так, выраженный патологический зубец Q (ОИМ) регистрировался достоверно чаще у мужчин Томска в сравнении с таковым в тюменской популяции (2,7 и 1,0%; χ 2=4,78; р<0,03). Мужчины Новосибирска по данному показателю занимали срединную позицию (1,4%), однако различия с популяциями сравнения не достигали статистически значимых величин. Во всех трех популяциях у мужчин младшей возрастной группы ОИМ не регистрировался. В то же время за четыре анализиру-

Таблица

BE in

емых десятилетия жизни показатель в популяции увеличивался до 4,5% (р=0,052), 3,1% (р<0,002) и 2,6% (р<0,03) у мужчин Томска, Новосибирска и Тюмени соответственно.

Установлены существенные различия между тремя сибирскими популяциями в отношении распространенности БИБС – минимальные значения показателя определены у мужчин Томска, достоверно более высокие – у мужчин Тюмени (0,4 и 2,4%; χ 2=6,76; р<0,01) и Новосибирска (0,4 и 3,0%; χ 2=9,47; р<0,01). Обращает на себя внимание тот факт, что формирование данного ЭКГ–признака ИБС в популяционном онтогенезе у мужчин Томска отмечено только на уровне старшей возрастной группы (55–64 лет) – в 1,8% случаев. Сходная закономерность выявлена и у мужчин Тюмени, однако в данном случае БИБС начинала регистрироваться в популяции на десятилетие раньше, распространенность показателя составила 4,4 и 5,1% у лиц 45–54 и 55–64 лет соответственно. В условиях Новосибирска выраженная депрессия сегмента ST и отрицательные зубцы T встречались в 3,0% (СП 3,9%) случаев, при этом показатель регистрировался во всех возрастных группах. За четыре анализируемых десятилетия жизни показатель увеличивался в популяции от 0,3 до 6,8% ( χ 2=23,96; р<0,001). При сравнительном анализе распространенности БИБС в отдельных возрастных группах были найдены достоверные различия между томской и новосибирской популяциями у мужчин в возрасте 55–64 лет (1,8 и 6,8%; χ 2=3,98; р<0,05).

Распространенность ЭКГ-изменений, отражающих ситуацию в отношении возможной ИБС (ВИБС-ЭКГ), составила 4,7, 5,3 и 9,1% у мужчин Томска, Тюмени и Новосибирска в возрасте 25–64 лет соответственно и была достоверно выше в популяции Западно-Сибирского мегаполиса ( χ 2=8,27; р<0,004). На уровне отдельных возрастных декад достоверные различия показателя между новосибирской и тюменской популяциями были установлены в возрасте 25– 34 лет (0,5 и 6,9%; χ 2=11,45; р<0,001) и 35– 44 лет (3,6 и 8,1%; χ 2=3,93; р<0,05). Между томской и новосибирской популяциями аналогичные взаимоотношения были выявлены только в возрастной группе 35–44 лет (1,8 и 8,1%; χ 2=5,47; р<0,05). В старших возрастных группах (45–54 и 55–64 лет) межпопуляционное варьирование показателя носило случайный характер и не достигало статистически значимых различий.

Сравнительный анализ распространенности отдельных форм ВИБС-ЭКГ показал, что частота ВИМ составила в тюменской популяции 1,0%, в томской – 1,6%, в новосибирской популяции – 2,1% (р>0,05). Обращает на себя внимание тот факт, что ВИМ в возрасте 25–34 лет не регистрировался у мужчин среднеурбанизированных городов (0,0%), но в то же время определялся в 0,3% случаев у мужчин Западно-Сибирского мегаполиса. В целом анализируемый показатель не имел статистически значимых ассоциаций с возрастом и в популяциях его различия носили случайный характер. Вместе с тем, распространенность другой формы ВИБС-ЭКГ – возможные ишемические ЭКГ-изменения (ВИБС) – характеризовалась выраженными межпопуляционными различиями с превалированием показателя у мужчин Западно-Сибирского мегаполиса (6,5%; χ2=9,96; р<0,05). Межпопуляционное варьирование показателя у мужчин среднеурбанизированных городов – в Томске и Тюмени – носило характер случайных различий (2,7 и 3,7%; χ2=1,70; р>0,05). В мужской популяции Тюмени за анализируемые четыре десятилетия жизни распространенность ВИБС однонаправлено увеличилась от 0,5 до 6,6%, за этот период прирост показателя составил 13,2 раза (χ2=10,17; р<0,002), в большей мере он был характерен для младших возрастных групп (0,5 и 3,7% в 7, 4 раза; χ2=4,57; р<0,05). Напротив, у мужчин другого среднеурбанизированного города региона (Томск) анализируемый показатель не имел однонаправленной динамики с возрастом – 2,3, 0,9, 4,3 и 3,6%, а варьирование его значений в отдельных декадах жизни не носило статистически значимых различий. Аналогично закономерностям, установленным в тюменской популяции, у мужчин Новосибирска отмечена однонаправленная тенденция к нарастанию значений анализируемого показателя с возрастом – 4,6, 6,8, 7,0 и 9,0%. За четыре анализируемых десятилетия распространенность ВИБС в популяции мегаполиса увеличивалась в 2 раза (4,6 и 9,0%; χ2=5,56; р<0,02), темп прироста показателя был меньше, чем в популяции Тюмени. Сравнительный межпопуляционный анализ значений показателя на уровне отдельных возрастных групп выявил значимые различия между тюменской и новосибирско популяциями в возрасте 25–34 лет (0,5 и 4,6%; χ2=6,79; р<0,01), а между томской и новосибирской популяциями в возрасте 35–44 лет (0,9 и 6,8%; χ2=5,77; р<0,02).

Обсуждение

Полученные данные в отношении распространенности ЭКГ-признаков ИБС в среднеурбанизированных сибирских городах Тюмени и Томске оказались менее негативными в сравнении с аналогичной электрокардиографической характеристикой мужского населения мегаполиса Западной Сибири. Так, эту закономерность подтверждают результаты сравнительного анализа распространенности отдельных форм ОИБС-ЭКГ, в частности, установлена существенно более высокая распространенность выраженных изменений сегмента ST и зубца T (БИБС) в новосибирской популяции по отношению к томской и тюменской.

В то же время, неорганизованная популяция Тюмени в сравнении с мужчинами Томска характеризуется дос- товерно более высокой распространенностью БИБС и более ранним началом ее формирования в популяционном онтогенезе. Представляется, что выявленная ситуация является закономерной, учитывая профиль поведенческих факторов риска ИБС в тюменском исследовании. Так, в тюменской популяции количество мужчин, бросивших курить, оказалось существенно ниже, чем в сопоставимых по возрасту исследованиях в Томске и Новосибирске [11, 12]. Важно отметить и особенности интенсивности курения в тюменской популяции, для которой характерны чрезвычайно высокие его значения уже в молодых возрастных группах [13]. Большинство авторов отмечают факт нарастания интенсивности курения к старшим возрастным группам на фоне снижения распространенности курения с возрастом [2, 8, 12], что, по-види-мому, отражает нарастание в популяциях доли лиц с зависимым курением. Другим возможным объяснением выявленных различий в распространенности БИБС между популяциями двух среднеурбанизированых городов региона может служить особенность Томска, который традиционно позиционируется как центр образования, науки и инноваций, в связи с чем большая часть населения имеет высшее и незаконченное высшее образование. В научной литературе имеются указания на то, что БИБС мало характерна для лиц с высоким образовательным уровнем [14]. Обсуждается роль информированности и вовлеченности в профилактические мероприятия населения с различным уровнем образования [15].

Вместе с тем томская популяция характеризуется более высокой распространенностью ОИМ по сравнению с тюменской. В то же время нет достоверных различий в распространенности этого показателя между популяциями Новосибирска–Томска и Новосибирска–Тюмени. Данное обстоятельство может быть обусловлено как спецификой эпидемиологических условий в отношении ИБС, так и особенностями оказания медицинской помощи в условиях отдельных городов и требует дальнейшего изучения.

В открытой популяции Новосибирска отмечена тенденция к более высокой распространенности ВИМ в сравнении с тюменскими и томскими результатами. Кроме того, для новосибирской популяции, и в меньшей мере для тюменской, характерно превалирование категории ВИМ над ОИМ. На более негативную эпидемиологическую ситуацию по ИБС в мегаполисе Западной Сибири (Новосибирск) по сравнению со среднеурбанизированными сибирскими городами указывают и значимые различия в распространенности ВИБС. Поскольку к настоящему времени накоплены многочисленные доказательства того, что суммарный или общий риск развития ИБС определяется уровнем наиболее мощных факторов риска – курения, артериальной гипертензии и гиперхолестеринемии, а также другими метаболическими ФР, можно было бы предположить наличие худшего профиля конвенционных ФР ИБС в новосибирской популяции мужчин. Однако результаты проведенных исследований показали сопоставимые результаты уровней и распространенности конвенционных ФР в открытых популяциях мужчин трех сибирских городов [11–13]. В то же время уровни психосоциальных факторов риска ИБС оказались значительно выше в Новосибирске по сравнению с томской популяцией [11], т.е. вероятно именно они оказали влияние на негативную ситуацию в отношении эпидемиологической ситуации по ИБС в популяции [11, 16, 17]. В пользу данной гипотезы свидетельствуют полученные результаты, согласно которым в течение 20-летнего когортного исследования (1984–2004 гг.) по программе ВОЗ “MONICA-психосоциальная” именно психосоциальные факторы оказывали значительное влияние на риск возникновения ИБС, в частности инфаркта миокарда, при отсутствии динамики конвенционных ФР ИБС [11, 16, 17].

Выводы

-

1. ЭКГ-признаки ИБС распространены существенно выше у мужчин в возрасте 25–64 лет в популяции мегаполиса региона (Новосибирск), чем в среднеурбанизированных городах Западной Сибири (Томск, Тюмень). В структуре ЭКГ-признаков ИБС во всех трех популяциях преобладает ВИБС-ЭКГ.

-

2. БИБС и ВИБС чаще встречаются в мужской популяции Новосибирска, чем в среднеурбанизированных городах – Томске и Тюмени. Выявленная закономерность формируется преимущественно за счет молодых возрастных групп до 45 лет.

-

3. Нельзя исключить, что межпопуляционные различия эпидемиологической ситуации по ИБС с формированием более выраженных негативных аспектов в Новосибирске могут быть обусловлены высокими уровнями психосоциальных факторов риска ИБС, которые значительно выше у населения Западно-Сибирского мегаполиса.

Список литературы Ишемическая болезнь сердца в Сибири: межпопуляционные различия

- Оганов Р.Г. Профилактика сердечнососудистых заболеваний в России: успехи, неудачи, перспективы//Тер. арх. -2004. -№ 6. -С. 22-24.

- Константинов В.В., Жуковский Г.С., Жданов В.С. и соавт. Факторы риска, ишемическая болезнь сердца и атероскле роз среди мужчин коренной и некоренной национальности в городах некоторых регионов//Кардиология. -1997. -№ 6. -С. 19-23.

- Kammersgaard L.P., Olsen T.S. Cardiovascular risk factors and 5year mortality in the Copenhagen Stroke Study//Cerebrovasc. Dis. -2006. -Vol. 21(3). -P. 187-193.

- Rosvall M., Chaix B., Lynch J. et al. Contribution of main causes of death to social inequalities in mortality in the whole population of Scania, Sweden//BMC Public Health. -2006. -Vol. 6. -P. 79.

- Kurian A.K., Cardarelli K.M. Racial and ethnic differences in cardiovascular disease risk factors: a systematic review//Ethn. Dis. -2007. -Vol. 17(1). -P. 143-152.

- Walton K.G., Schneider R.H., Nidich S. Review of controlled research on the transcendental meditation program and cardiovascular disease. Risk factors, morbidity, and mortality//Cardiol. Rev. -2004. -Vol. 12(5). -P. 262-266.

- Акимова Е.В., Гакова Е.И, Каюмова М.М. и соавт. Распространенность ишемической болезни сердца в тюменской по пуляции в период мирового экономического кризиса//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2011. -Т. 26, прил. № 1. -С. 33.

- Шальнова С.А., Деев А.Д., Оганов Р.Г. и др. Роль систолического и диастолического артериального давления для про гноза смертности от сердечнососудистых заболеваний//Кардиоваск. тер. и проф. -2002. -№ 1. -С. 10-15.

- Рахимбердинова Б.К., Капкаева Н.А. Частота электрокардиографических изменений, выявленных при проведении эпидемиологических исследований по изучению распространенности ишемической болезни сердца//Проблемы современной кардиологии в Казахстане. -Алма-Ата, 1982. -С. 63-66.

- WHO. Proposal for the multinational monitoring of trends in cardiovascular disease. -Geneva: WHO, 1985. -237 р.

- Гафаров В.В., Пак В.А., Гагулин И.В. и др. Эпидемиология и профилактика хронических неинфекционных заболеваний в течение 2х десятилетий и в период социально-экономического кризиса в России. -Новосибирск, 2000. -284 с.

- Трубачева И.А. Популяционные закономерности сердечно-сосудистого риска у мужчин 25-64 лет среднеурбанизиро ванного города Западной Сибири: автореф. дис. … докт. мед. наук. -Томск, 2008. -44 с.

- Акимова Е.В., Кузнецов В.А., Гафаров В.В. Социальный градиент в Тюмени: точка зрения кардиолога. -Тюмень, 2005. -200 с.

- Максимова Т.М. Социальный градиент в формировании здоровья населения. -М.: ПЕРСЭ, 2005. -240 с.

- Трубачева И.А., Перминова О.А., Карпов Р.С. Информированность о сердечнососудистых заболеваниях и отношение к их профилактике населения и врачей//Здравоохранение РФ. -2009. -№ 1. -С. 28-31.

- Гафаров В.В., Громова Е.А., Кабанов Ю.Н. и др. Личность и ее взаимодействие с социальной средой: непроторенная до рога. -Новосибирск: СО РАН, 2008. -280 с.

- Гафаров В.В., Пак В.А., Гагулин И.В. и др. Психология здоровья населения в России. -Новосибирск, 2002. -360 с.