Ископаемые мшанки Самарской области

Автор: Толоконникова З.А., Моров В.П.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 2 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено разнообразие позднекаменноугольно-позднемеловых мшанок Самарской области России. Из верхнепалеозойских местонахождений Самарской Луки и бассейна р. Сок известно 50 таксонов мшанок, из верхнемезозойских местонахождений Предволжья и Общего Сырта - 12 таксонов, часть из которых ранее для региона не отмечались.

Мшанки, карбон, пермь, юра, мел, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148322412

IDR: 148322412 | УДК: 551.7:470.43:564.7 | DOI: 10.24412/2073-1035-2021-10400

Текст научной статьи Ископаемые мшанки Самарской области

1Первые палеонтологические работы по каменному материалу, собранному на территории Самарской области, известны с конца XIX столетия. Публикации представляли собой единые сводки по разным группам окаменелостей, однако они практически не затронули ископаемых мшанок. Дальнейшие детальные исследования на рубеже XIX–XX веков существенно расширили представления о геологии, стратиграфии и фауне рассматриваемой площади [10, 11, 15, 19]. Изданные монографии отличались фундаментальностью геологических работ и стали базовыми для всех последующих исследователей региона, включая специалистов по фораминиферам, губкам, кораллам, иглокожим, двустворчатым моллюскам, мшанкам, брахиоподам и другим фосси-лиям. На XX век пришлось основное накопление различных геологических сведений (например, [1, 3, 5, 6]). К началу XXI столетия образовался значительный разрыв между степенью изученности архи- и парастратиграфических групп на рассматриваемой территории.

Настоящее сообщение нацелено в некоторой мере на восполнение данного пробела в форме обобщения всех доступных данных по ископаемым мшанкам Самарского Поволжья. Особенности геологического строения обусловили распространение на дневной поверхности территории Самарской области отложений всех систем, начиная с верхнего отдела каменноугольной системы. Ископаемые мшанки в регионе известны из отложений палеозойского и мезозойского возраста.

ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тип Мшанки (Bryozoa Ehrenberg, 1831) объединяет прикреплённые бентосные колониальные организмы. Высота разнообразных по облику колоний варьирует от первых миллиметров до нескольких дециметров при относительно постоянном размере образующих их морфологических единиц – зооидов – менее 1 мм. Мшанки формируют прямостоящие колонии (например, ветвистые, сетчатые, кустистые, воронковидные, спиральные) или уплощённые (обрастающие, пластинчатые, массивные). Достоверно установлено их широкое распространение в различных по солёности и глубине водных биотопах Земли с ордовика по настоящее время. Большая часть их биомассы сосредоточена на глубинах от первых до 400 метров. Современные мшанки входят в состав пищевых цепей, их колонии образуют убежища для мел-

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСКОПАЕМЫХ МШАНОК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Тип Bryozoa состоит из трёх классов: Phylac-tolaemata (пресноводные виды), Stenolaemata и Gymnolaemata (морские виды). Большинство публикаций, затрагивающих территорию Самарской области, посвящено ископаемым морским мшанкам, представляющим отряды Trepostomata Ulrich, 1882; Cryptostomata, Vine 1884; Fenestrata Astrova et Morozova, 1956; Cystoporata Astrova, 1964 (класс Stenolaemata Borg, 1926); отряды Ctenostomata Busk, 1852 и Cheilostomata Busk, 1852 (класс Gymnolaemata Allman, 1856). Находки фрагментов их колоний в регионе приурочены к карбонатным породам с визейского века раннего карбона [5] вплоть до самого конца мелового периода. Мезозойские мшанки относятся к отрядам Cheilostomata (большинство) и Cyclostomata Busk, 1852.

Первые сведения о фенестратных мшанках из каменноугольно-пермских отложений приведены в работах Э.И. Эйхвальда, Г.А. Гольдфуса, А.А. Кейзерлинга, Ф.Н. Чернышёва и Н.А. Головкин-ского [4, 14, 19]. Работа по детальному систематическому описанию и уточнению стратиграфического распространения проведена в 1894 г. А.В. Нечаевым [10], в 1905 – А.А. Штукенбергом [15] и в 1913 – М.Э. Ноинским [11]. Ими описано 28 видов, включая пять ранее известных, из отложений Самарской Луки, соответствующих по современным представлениям касимовскому и гжельскому ярусам верхнего карбона и ассель-скому ярусу нижней перми. Большая часть таксонов отнесена к фенестратам, единичные – к отрядам Trepostomata, Cryptostomata и Cysto-porata. Самые обильные сборы фрагментов колоний мшанок сделаны на Царёвом Кургане, в Жигулях (на правом берегу р. Волги у с. Ширяево, в Яблоневом овраге, на Молодецком Кургане и при устье р. Усы), у Сызранского железнодорожного моста через Волгу. Из касимовских и гжельских отложений Яблоневого оврага И.П. Морозовой определено дополнительно девять видов из родов Rhombotrypella , Nikiforovella , Nicklesopora , Rectifenestella , Penniretepora и Polyporella [1]. Мшанки Ascopora attenuata Trizna 1950, Rectifenestella pseudoveneris (Schulga-Nesterenko, 1941) и R. microporata (Schulga-Nesterenko, 1941) описаны И.П. Морозовой из ассельских отложений нижней перми Яблоневого оврага [1].

На крайнем востоке региона в отложениях, ныне относимых к кунгурскому ярусу (приуральский отдел пермской системы), залегают прослои брахиоподово-мшанковых известняков, в которых 95

ких беспозвоночных, участвуют в осаждении и трансформации взвешенных в воде частиц, выступают массовыми морскими обрастателями [12]. Также они являются хорошими индикаторами условий окружающей среды [16]. Фрагменты колоний ископаемых мшанок являются объектами палеоэкологических [20, 22, 24], палеобиогеографических [18, 21, 23] и биострати-графических исследований [13, 17, 26].

Жизненный цикл мшанок начинается с гамет в гермафродитной колонии, продолжается плавающей личинкой, осаждаемой впоследствии на мягкий или твёрдый субстрат и дающей начало первому зооиду – анцеструле. В дальнейшем от анцеструлы начинается дифференцированное почкование. Формируются автозооиды, выполняющие питающую функцию, и разнообразные гетерозооиды, отвечающие за прикрепление к субстрату, защиту или регуляцию направления потока воды, несущей питательные частички (зелёные водоросли, диатомеи, цианобактерии, акритархи).

Тело зооида образовано передним отделом – мягким полипидом (состоит из кишечного тракта со щупальцами) и задним – твёрдым обызвествлённым цистидом, к которому мускулами крепится полипид. Цистид (=зооеций) сохраняется в ископаемом состоянии. Кровеносной системы нет. Нервная система состоит из единственного ганглия и связанных с ним нервных волокон.

Ископаемые мшанки описываются под микроскопом в ориентированных шлифах и с помощью рентгеновской компьютерной микротомографии. Важное систематическое значение имеет качественная и количественная характеристика внутриколониальных структур для палеозойских мшанок и поверхностных для мезозойских.

Фактической основой статьи послужили коллекции фрагментов и целых колоний мшанок, собранные в разные годы членами Самарского палеонтологического общества В.П. Моровым, Р.А. Гунчиным, Д.В. Вареновым, краеведами-любителями В.А. Романенко и А.И. Крайновым, а также каменный материал, переданный А.В. Коромысловой в распоряжение авторов. Коллекции шлифов хранятся в геологическом музее Сибирского государственного индустриального университета (№12/16-12/21, г. Новокузнецк), колоний мшанок – Экологическом музее Института экологии Волжского бассейна РАН (№№ 1136, 2719, 2072 и др., г. Тольятти), Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (№ КП-28152 и др., г. Самара), личных коллекциях Р.А. Гунчина, М.Л. Паперного и В.А. Романенко.

известны (в современном понимании) представители родов Pseudobatostomella и Leioclema [8].

Казанские мшанки (биармийский отдел перми) Самарской области более разнообразны [9, 25]. Преимущественно они описаны из местонахождений в бассейне р. Сок, где расположен страто- тип нижней части казанского яруса пермской системы для Восточно-Европейской платформы. Систематический состав палеозойских мшанок с территории Самарской области приведён в табл. 1; ряд представителей – в фототаблице (рис. 1).

Таблица 1 (начало)

Систематическое разнообразие каменноугольно-пермских (палеозойских) мшанок Самарской области

|

п/п |

Вид |

Каменноугольная система |

Пермская система |

Источники |

|||

|

О & К )S S к м О § S О kJ W |

о К )S о |

о К )S о U U < |

о W )S |

о & W У N kJ kJ w |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

1. |

Ascopora attenuata Trizna, 1950 |

+ |

[1] |

||||

|

2. |

Ascopora nodosa (Fisher, 1837) |

+ |

[11] |

||||

|

3. |

Ascopora trautscholdi Stukenberg, 1905 |

+ |

[15] |

||||

|

4. |

Ascoporella borealis (Stukenberg, 1895) |

+ |

+ |

[15] |

|||

|

5. |

Dyscritella incrustata Morozova, 1970 |

+ |

[9, 25] |

||||

|

6. |

Dyscritella spinigeriformis Morozova, 1970 |

+ |

[9, 25] |

||||

|

7. |

Fenestella angusta (Fischer, 1837) |

+ |

[15] |

||||

|

8. |

Fenestella elegantissima Eichwald, 1860 |

+ |

[11, 15] |

||||

|

9. |

Fenestella membranacea Phillips, 1836 |

+ |

[11, 15] |

||||

|

10. |

Fenestella orientalis Echwald, 1860 |

+ |

[11, 15] |

||||

|

11. |

Fenestella plebeja M’Coy, 1844 |

+ |

+ |

[11, 15] |

|||

|

12. |

Fenestella veneris Fischer, 1837 |

+ |

[11, 15] |

||||

|

13. |

Fenestella virgosa Eichwald, 1860 |

+ |

[11, 15] |

||||

|

14. |

Fistulipora labiata (Keyserling, 1854) |

+ |

[11, 15] |

||||

|

15. |

Flexifenestella foraminosa (Eichwald, 1860) |

+ |

[15] |

||||

|

16. |

Geinitzella columnaris Schlotheim, 1816 |

+ |

+ |

+ |

+ |

[11] |

|

|

17. |

Goniocladia concatenata Eichwald, 1860 |

+ |

[11] |

||||

|

18. |

Kingopora micropora (Stuckenberg, 1895) |

+ |

[15] |

||||

|

19. |

Leioclema sp. |

+ |

[8] |

||||

|

20. |

Nikiforovella spinulata Morozova, 1955 |

+ |

[1] |

||||

|

21. |

Niklesopora certa Morozova, 1986 |

+ |

[1] |

||||

|

22. |

Parafenestralia longa Morozova, 1970 |

+ |

[9] |

||||

|

23. |

Penniretepora distincta (Shishova, 1950) |

+ |

[1] |

||||

|

24. |

Penniretepora pulcherrima M'Coy, 1844 |

+ |

[11, 15] |

||||

|

25. |

Polypora biarmica Keyserling, 1846 |

+ |

[11] |

||||

|

26. |

Polypora elegantissima Stuckenberg, 1905 |

+ |

[15] |

||||

|

27. |

Polypora goldfussi Eichwald, 1860 |

+ |

+ |

[11, 15] |

|||

|

28. |

Polypora krasnopolskyi Stuckenberg, 1895 |

+ |

[15] |

||||

|

29. |

Polypora macropora Eichwald, 1860 |

+ |

[11, 15] |

||||

|

30. |

Polypora papilata Stuckenberg, 1895 |

+ |

[15] |

||||

|

31. |

Polyporella borealis (Stuckenberg, 1895) |

+ |

[11] |

||||

|

32. |

Polyporella subbiarmica (Schulga-Nesterenko, 1951) |

+ |

[1] |

||||

|

33. |

Polyporella subborealis (Schulga-Nesterenko, 1951) |

+ |

[1] |

||||

|

34. |

Pseudobatostomella latiaxis Morozova, 1970 |

+ |

[9, 25] |

||||

|

35. |

Pseudobatostomella sp. |

+ |

[8] |

||||

Таблица 1 (окончание)

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

36. |

Ptylopora pluma M’Coy, 1844 |

+ |

[15] |

||||

|

37. |

Rectifenestella microporata (Schulga-Nesterenko, 1941) |

+ |

[1] |

||||

|

38. |

Rectifenestella permulta (Morozova, 1970) |

+ |

[9, 25] |

||||

|

39. |

Rectifenestella pseudoveneris (Schulga-Nesterenko, 1941) |

+ |

[1] |

||||

|

40. |

Rectifenestella retiformis (Schlotheim, 18161817) |

+ |

+ |

+ |

[9, 11, 15] |

||

|

41. |

Rhombotrypella rectangulata Schulga-Nesterenko, 1955 |

+ |

+ |

[1] |

|||

|

42. |

Rhombotrypella subcomposita Schulga-Nesterenko, 1955 |

+ |

[1] |

||||

|

43. |

Rhombotrypella summa Morozova, 1970 |

+ |

[9] |

||||

|

44. |

Samaria volgensis Stuckenberg, 1905 |

+ |

[15] |

||||

|

45. |

Streblotrypa ( Streblascopora ) fasciculatа (Bassler, 1929) |

+ |

[9, 25] |

||||

|

46. |

Tabulipora ordinata Morozova, 1970 |

+ |

[9] |

||||

|

47. |

«Thamniscus» indubius Morozova, 1970 |

+ |

[9] |

||||

|

48. |

Triznella viatkensis (Nikiforova, 1945) |

+ |

[9] |

||||

|

49. |

Volgia minima Stuckenberg, 1905 |

+ |

[15] |

||||

|

50. |

Wjatkella wjatkensis (Netschajew, 1893) |

+ |

[9, 10, 25] |

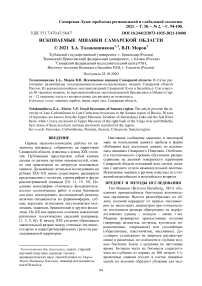

Рис. 1. Палеозойские мшанки Самарской области:

1 – Rectifenestella sp., фрагмент сетчатой колонии в известняке; карбон, гжельский ярус, ?добрятинский горизонт; Царёв Курган (Красноярский р-н); личн. колл. В.А. Романенко, 2017. 2 – Polypora sp., фрагмент сетчатой колонии в известняке; карбон, касимовский ярус, дорогомиловский горизонт; Жигули, карьер Яблоновского месторождения (г.о. Жигулёвск); ИЭВБ РАН (№ 2719), 2004. 3 – Penniretepora sp., перистая колония в известняке; карбон, касимовский ярус, дорогомиловский горизонт; Жигули, карьер Яблонов-ского месторождения (г.о. Жигу-лёвск); ИЭВБ РАН (№ 3050), 2010. 4 – Ascopora sp., фрагмент ветвистой колонии в известняке; карбон, гжельский ярус, ?добрятинский горизонт; Жигули, г. Верблюд (Волжский р-н); личн. колл. В.А. Романенко, 2017. 5 – Rhombotrypella sp., фрагмент ветвистой колонии из фузули-нидового известняка: а – общий вид, б – сечение; карбон, гжельский ярус; Заусиновский карьер (г.о. Сызрань); ИЭВБ РАН (№ 1136), 1998. 6 – Dyscri-tella sp., инкрустирующая колония на раковине брахиоподы Licharewia rugulata ; пермь, казанский ярус, бай-туганская толща; близ с. Русский Байтуган (Камышлинский р-н); личн. колл. М.Л. Паперного, 2017. Фото В.А. Романенко (1, 4), Д.В. Ва-ренова (2-3, 5), М.Л. Паперного (6)

После значительного перерыва мшанки вновь появляются в самом конце юры в отложениях, соответствующих среднему подъярусу волжского региояруса (коррелируется с верхним подъярусом титонского яруса МСШ). Единичные находки фрагментов колоний мшанок Stomatopora kashpirica и Rosacilla cf. tenuis известны в районе Кашпира на рострах белемнитов [3]; последняя также обнаружена нами на Общем Сырте (Аверьяновка) на раковинах иноцерамов.

В Предволжье в карбонатных толщах турон-ского и маастрихтского ярусов верхнего мела на остатках панцирей морских ежей, раковин ино- церамов, наутилоидей, бакулитов, реже других организмов встречается ряд представителей мшанок, которые на территории региона почти не изучены. Исключение составляет Sulcocava klimovkensis Viskova, 1972, описанная как новый вид из маастрихта близ с. Климовка. Нами проведено предварительное определение образцов из сборов членов Самарского палеонтологического общества [7] и геологических практик студентов СамГТУ (табл. 2). В ходе последующих работ оно может уточняться. Ряд представителей показан в фототаблице (рис. 2).

Таблица 2

Систематическое разнообразие юрско-меловых (мезозойских) мшанок Самарской области

|

п/п |

Вид |

Юрская система |

Меловая система |

Источники |

|

|

у о CD к ~ ь? н |

о К н |

§ * |

|||

|

1. |

Calloporidae gen. indet |

+ |

|||

|

2. |

?Diaperoecia sp. |

+ |

|||

|

3. |

?Herpetopora sp. |

+ |

|||

|

4. |

Lunulites sp. |

+ |

[7] |

||

|

5. |

?Meliceritites acutissima (Voigt, 1962) |

+ |

|||

|

6. |

?Rhagasostoma cf. minuens Brydone, 1936 |

+ |

|||

|

7. |

Rhagasostoma rowei (Brydone, 1906) |

+ |

|||

|

8. |

Rhagasostoma sp. |

+ |

|||

|

9. |

Rosacilla cf. tenuis Sauvage, 1899 |

+ |

[3] |

||

|

10. |

Stomatopora kashpirica Gerasimov, 1955 |

+ |

[3] |

||

|

11. |

Sulcocava klimovkensis Viskova, 1972 |

+ |

[2] |

||

|

12. |

?Voigtopora sp. |

+ |

|||

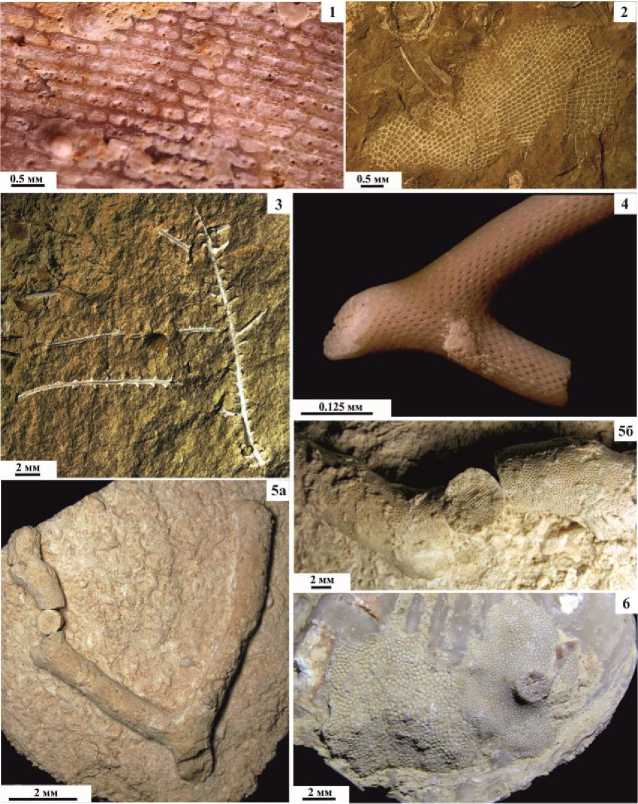

Рис. 2. Мезозойские мшанки Самарской области:

7 – Rosacilla cf. tenuis , инкрустирующая колония на двустворке Inoceramus retrorsus ; юра, волжский региоярус, глушицкая свита; пос. Аверьяновский (Большечерниговский р-н); ИЭВБ РАН (№ 3370), 2011. 8 – Lunulites sp., массивная колония; мел, маастрихтский ярус, ?радищевская свита; близ с. Подва-лье (Шигонский р-н); личн. колл. Р.А. Гунчина, 2016. 9 – Rhagasostoma sp., фрагменты пластинчатых колоний; мел, маастрихтский ярус, ?ра-дищевская свита; близ с. Климовка (Шигонский р-н); ИЭВБ РАН (№ 2072), 2000. 10 – Rhagasostoma rowei , фрагмент пластинчатой колонии; мел, маастрихтский ярус, ?ради-щевская свита; близ с. Подвалье (Шигонский р-н); личн. колл. Р.А. Гунчина, 2016. Фото В.П. Морова (7), Р.А. Гунчина (8, 10), Д.В. Варе-нова (9)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, иcкопаемые мшанки Самарской области довольно разнообразны и многочисленны. В верхнекаменноугольных отложениях региона известно 32 вида 17 родов, пермских – 18 видов (включая определенных в открытой номенклатуре) 15 родов, из них два таксона распространены в каменноугольно-пермских отложениях и переходят в пермские. До сих пор не изучены представители мшанок, известные из нижнекаменноугольных (тульский горизонт ви-зейского яруса) и среднекаменноугольных (краснополянский горизонт башкирского яруса) отложений. Единичные представители встречаются в толщах позднеюрского возраста. Позднемеловые мшанки рассматриваемого субъекта РФ представлены 12 таксонами. Дальнейшее изучение, несомненно, расширит представления об этой группе беспозвоночных в Среднем Поволжье и повысит их практическое использование для решения разного рода геологических задач.

Авторы благодарны Д.В. Варенову, Р.А. Гунчину, А.В. Коромысловой, С.В. Молошникову, В.А. Романенко за любезно предоставленный материал, а также признательны А.В. Коромысловой за определение отдельных колоний мезозойских мшанок.

Исследования частично выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект 18-05-00245), а также Программы стратегического академического лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета.

Список литературы Ископаемые мшанки Самарской области

- Атлас фауны верхнего карбона и нижней перми Самарской Луки / ред. И.С. Муравьев, А.Д. Григорьева. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1986. 191 с.

- Вискова Л.А. Позднемеловые мшанки Cyclostoma-ta Поволжья и Крыма // Тр. Палеонтологического института АН СССР. 1972. Т. 132. 96 с.

- Герасимов П.А., Митта В.В. Ископаемые волжского яруса Центральной России. М.: МосГорСЮН, 1995. 116 с.

- Головкинский Н.А. О пермской формации в центральной части Камско-Волжского бассейна // Материалы для геологии России. 1869. Т. 1. 145 с.

- Государственная геологическая карта СССР масштаба 1:1 000 000. Объяснительная записка к листу N-39 (Куйбышев). М.: Гос. науч.-техн. изд-во литературы по геологии и охране недр, 1961. 91 с.

- Государственная геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия средневолжская. Лист N-39-XXVII. Объяснительная записка / ред. Сульдина Р.Н., Корюкин Ф.Н. М.: ВСЕГЕИ, 1983. 94 с.

- Гунчин Р.А., Зенина Ю.В., Малышев А.А. Фауна верхнемеловых отложений Шигонского района // «Самарский край в истории России». Вып. 6. Материалы Межрегиональной научной конференции, посвящённой 165-летию со дня основания Самарской губернии и 130-летию со дня основания СОИКМ им. П.В. Алабина. Самара, 2016. С. 45-54.

- Иванов А.М., Поляков К.В. Геологическое строение Куйбышевской области. Куйбышев: Куйбышевский областной музей краеведения, 1960. 82 с.

- Морозова И.П. Мшанки поздней перми // Тр. Палеонтологического института АН СССР. 1970. Т. 122. 347 с.

- Нечаев А.В. Фауна пермских отложений восточной полосы Европейской России // Тр. общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете. 1894. Т. 27, вып. 4. 561 с.

- Ноинский М.Э. Самарская Лука. Геологическое исследование // Тр. общества естествоиспытателей при Имп. Казанском университете. 1913. Т. XLV, вып. 4-6. 838 с.

- Островский А.Н Эволюция лецитотрофных личинок у морских беспозвоночных на примере мшанок класса Gymnolaemata // Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера». 2011. Т. 3, вып 2. С. 233-252.

- Попеко Л.И. Карбон Монголо-Охотского оро-генного пояса. Владивосток: Дальнаука, 2000. 124 с.

- Чернышёв Ф.Н. Пермский известняк Костромской губернии // Горный журнал. 1885. Т. 1. С.°80-115.

- Штукенберг А.А. Фауна верхнекаменноугольной толщи Самарской Луки. СПб.: Картографический магазин А. Ильина, 1905. 190 с. (Тр. Геологического комитета. Нов. сер. Вып. 23).

- Amini Z.Z., Adabi M.H., Burrett C.F., Quilty P.G. Bryozoan distribution and growth from associations as a tool in environmental interpretation, Tasmania, Australia // Sedimentary Geology. 2004. V. 167. P. 1-15.

- Bancroft A.J. Biostratigraphical potential of the Carboniferous Bryozoa // Courier Forschungsinstitut Senck-enberg. 1987. V. 98. P. 193-197.

- Cuffey R.J. Bryozoan contributions to reefs and bio-herms through time // Studies in Geology. 1977. V. 4. P. 181-194.

- Eichwald E. Lethaea Rossica ou Palentologie de la Russie. Premiere section de l'ancienne periode, contenant la flore de l'ancienne periode et la faune jausquaux Mollusques. Stuttgart: Librairie et imprimerie de E. Schweizerbart. 1860. V. 1. P. 355-494.

- Hageman S.J., Bock P.E., Bone Y., McGowran B. Bryozoan growth habits: classification and analysis // Journal of Paleontology. 1998. V. 72. P. 418-436.

- Ross J.R.P. Biogeography of Permian ectoproct bryozoan // Palaeontology. 1978. V. 21. P. 341-356.

- Smith A.M., Key Jr.M.M., Gordon D.P. Skeletal mineralogy of bryozoans: taxonomic and temporal patterns // Earth-Science. 2006. V. 78(3-4). P. 287-306.

- Tolokonnikova Z.A., Ernst A. Palaeobiogeography of Famennian (Late Devonian) bryozoans // Palaeogeogra-phy, palaeoclimatology, palaeoecology. 2010. V. 298. P. 360-369.

- Tolokonnikova Z.A., Ernst A. Palaeoecology of Famennian-Tournaisian (Late Devonian-Early Carboniferous) bryozoans from central and southern regions of Russia // Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments. 2017. V. 97(4). P. 731-745.

- Tolokonnikova Z.A. Permian bryozoans from the Nemda horizon (Roadian) of Samara Region, Russia // Palaontologische Zeitschrift. 2020. V. 94 (1). P. 79-92.

- Yang K.C., Hu Z.X., Xia F. Bryozoans from Late Devonian and Early Carboniferous of Central Hunan // Palae-ontologia Sinica. 1988. V. 174. New series B, V. 23. P. 1-197.