Ископаемые растения палеозоя северо-востока Европейской части России в коллекциях Геологического музея им А. А. Чернова

Автор: Л. Р. Жданова

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (319), 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена истории изучения ископаемых водорослей и растений в осадочных отложениях палеозоя, развитых на северо-востоке Европейской части России. Указываются основные местонахождения ископаемой флоры на данной территории. История исследования показывает, что остатки древних растений и водорослей изучены неравномерно. Это связано с их сохранностью и характером распространения, а также отсутствием специалистов по данной теме. Обобщение имеющихся сведений позволило представить коллекцию остатков ископаемых водорослей и растений палеозоя, имеющих научный и познавательный интерес, и приступить к созданию каталога фонда в Геологическом музее им. А. А. Чернова.

Ископаемые водоросли, ископаемые растения, коллекции растительных остатков, палеозой, северо-восток Европейской части России, Геологический музей им. А. А. Черноваv

Короткий адрес: https://sciup.org/149135694

IDR: 149135694 | УДК: 551.73:069.51:470.1 | DOI: 10.19110/geov.2021.7.3

Текст научной статьи Ископаемые растения палеозоя северо-востока Европейской части России в коллекциях Геологического музея им А. А. Чернова

Превращение музейного собрания в систему научно-организованных коллекций является сложной задачей. Изучение музейных предметов или коллекций позволяет приступить к созданию каталогов музейного фонда.

За годы работы Геологического музея им. А. А. Чернова выпущено несколько изданий, характеризующих его фонды, в том числе и фонд растительных остатков. Первый каталог палеонтологических коллекций был издан в 1980 г. В нем были впервые приведены сведения о 80 коллекциях фауны и флоры фанеро-зоя СССР (19 — с остатками флоры) [39].

В 2014 г. составлен каталог геологических коллекций основного фонда музея. Каталог содержал информацию о 591 коллекции Геологического музея им. А. А. Чернова, из которых в 345 содержались остатки ископаемой флоры и фауны. Также приводилась краткая информация истории формирования фонда растительных остатков [6].

В 2020 г. Л. Р. Ждановой и И. С. Астаховой эти работы продолжены и составлен каталог голотипов палеонтологического фонда, в том числе и оригиналов новых видов флоры [7].

Фонд Геологического музея им. А. А. Чернова формируется в соответствии с региональными исследованиями, проводимыми Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН на территории северо-востока Европейской части России. В первые годы организации музея были разработаны правила формирования музейных фондов, обязывавшие сотрудников института сдавать геологические коллекции по результатам экспедиционных и крупных исследовательских работ. В ходе предыдущих работ по анализу фондов, каталогизации музейного собрания было выяснено, что коллекции ряда ученых Института геологии Коми НЦ, чьи научные труды являются базой современных представлений о геологии северного региона, никак не представлены в музее, либо передавались единичные образцы [6].

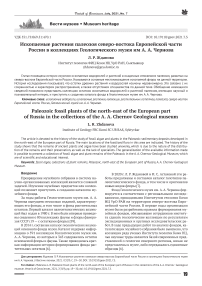

Целью данной работы является обобщение имеющейся разрозненной информации об известных ископаемых растениях палеозоя, найденных на территории северо-востока Европейской части России, и их представление в фондах музея (рис. 1), а также выявление потенциальных возможностей пополнения фонда растительных остатков музея, материально подтверждающих результаты геологических изысканий сотрудников Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Представленные ниже результаты будут использоваться при составлении каталога ископаемых растений палеозоя северо-востока Европейской части России в фондах Геологического музея им. А. А. Чернова для использования коллекций как источника фактического материала для исследований.

История исследования ископаемых растительных остатков и их представление в фондах музея

Палеоботанические свидетельства будут рассмотрены в хронологическом порядке — от древних к молодым. Возрастные пределы для границ эонов, эр, периодов и разделов приводятся по Общей стратиграфической шкале 2020 г. [58].

Ордовикский (485.4–443.8 млн лет)

Самый древний водорослевый комплекс ордовика установлен на севере Пай-Хоя в известняках соколий-ского горизонта верхнего тремадока. Комплекс характеризуется изобилием форм одного типа водорослей неясного систематического положения Nuia sibirica

Рис. 1. Схема местонахождений коллекций ископаемых растений и водорослей палеозоя севера-востока Европейской части России, хранящихся в Геологическом музее им. А. А. Чернова.

1, 2 — коллекции ископаемых высших растений пермского возраста, 3 — коллекции шлифов с остатками водорослей из отложений силура, 4 — коллекции шлифов с остатками водорослей из отложений карбона, 5 — коллекции ископаемых высших растений из отложений девона

Fig. 1. Diagram of the locations of collections of fossil plants and algae of the Paleozoic of the north-east of the European part of Russia, stored in the A. A. Chernov Geological Museum

1, 2 — collections of higher plant fossils of the Permian age, 3 — collections of thin sections with remnants of algae from Silurian deposits, 4 — collections of thin sections with remnants of algae from Carboniferous deposits, 5 — collections of higher plant fossils from Devonian deposits

Maslov. , N. sibirica var. singularis Krasikov [12]. Обломки N.sibirica Masl . также наблюдались в отложениях карадока о-ва Вайгач [46]. В раннепалеозойских рифах Печорского Урала (точнее в верхнеордовикском рифе р. Б. Косью) впервые были обнаружены представители incertae sedis Kozhymella и Vermoporelloides [56], а Kozhymella dembowskii ( Sh.) палеонтологически описана В. П. Шуйским [23]. В статье Л. А. Шмелевой — научного сотрудника ИГ Коми НЦ УрО РАН — приводятся новые данные о разнообразии биоты верхнеордовикского рифа Б. Косью [51]. Упомянуты характерные представители рифового сообщества, участвовавшие в формировании рифового каркаса. Известковые водоросли, представленные зелеными Vermoporella sp. и красными Kozhymella dembowskii (Sh.)., Vermoporella sp., являются самыми распространенными не только в биогермах, но и в биокластовых шлейфах [51]. О распространении представителей Chlorophyta (Dimorphosiphon, Dasyclacea) и Rhodophyta (Solenopora) в верхнеордовикских рифах Печорского Урала упоминается в работе А. И. Антошкиной [2]. В. П. Шуйским приводится подробное описание представителей красных водорослей ( Solenopora spongioides Dybovski) зеленых водорослей ( Apidium ex gr . parvulum Gnilovskaja, Vermiporella ex gr . diffluens Gnilovskaja) из отложений средне- и верхнеордовикского комплекса Косью-Кожимского района [23]. Но в целом по ордовику В. П. Шуйский в 1991 г. писал: «Известковые водоросли ордовика в настоящее время изучены крайне слабо не только в рассматриваемом Косью-Кожимском районе, но и во всем Уральском регионе, что обусловлено не столько отсутствием их в соответствующих отложениях, сколько случайными обстоятельствами, среди которых не последнее место занимает элементарный дефицит специалистов палеоальгологов».

В фондах музея коллекции с остатками водорослей ордовика отстутствуют.

Силурийский период (443.8–419.2 млн лет)

На западном склоне Урала в отложениях лландо-верийского и лудловского отделов, представленных рифовыми и биогермными массивными толщами, обнаружены ископаемые бентосные ассоциации рифо-строителей — представители различных групп фауны и разнообразные красные водоросли и др. Об этих находках сообщается в работах многих исследователей: А. И. Антошкиной, В. А. Варсанофьевой, К. Б. Кордэ, А. И. Першиной, Б. И. Чувашова и В. П. Шуйского [1, 2, 4, 11, 26, 46].

В монографии А. И. Першиной впервые упоминается наличие (без определения таксономического положения) водорослевых остатков в нижнесилурийских отложениях гряды Чернышева [26]. Из лудловских отложений на рр. Косьва и Сосьва Северного Урала К. Б. Кордэ описаны новые красные водоросли — Kosvophyton uralicus Korde, Ludlovia multispora Korde [11] . В работе В. П. Шуйского отмечена находка в лудловских отложениях Югорского п-ва остатков неопределимых ко-диевых, дазикладовых и красных [54]. Об обнаружении известковых водорослей в силурийских отложениях Урала, о-ва Вайгач и Новой Земли упоминается в работах Б. И. Чувашова, В. П. Шуйского, Д. И. Ширшовой [46, 55], Д. К. Патрунова с Л. В. Нехорошевой [22].

В последние годы опубликованы материалы Н. А. Матвеевой и Р. М. Ивановой, посвященные изу- чению верхнесилурийских биогермных отложений на р. Илыч (Северный Урал), в которых, по результатам микроскопического исследования, обнаружены микроостатки единичных зеленых дазикладовых водорослей Sokolella sp. и Issinella sp. [13, 14].

В работе А. И. Антошкиной приводится список зеленых и красных водорослей из силурийских рифов Северного, Приполярного и Полярного Урала [2]. Определение таксономического состава водорослей принадлежит В. П. Шуйскому и М. Л. Клюжиной.

В фондах Геологического музея им. А. А. Чернова хранятся коллекции А. И. Антошкиной, характеризующие рифогенные комплексы силурийских формаций Приполярного Урала из обн. 236 р. Кожим (кол. № 622). В них главная каркасостроительная роль принадлежала разнообразным микробиальным и водорослевым автотрофам [2]. В шлифах определены остатки зеленых и красных водорослей без родовой принадлежности. В кол. № 623 под № П-т-в 1/164 представлен обломок Solenopora из разреза обн.1 на р. Падимейтывис, Поднятие Чернова.

Девонский период (419.2–358.9 млн лет)

Водорослевые комплексы девона на Урале широко изучены от лохковского до фаменского ярусов включительно. По мнению Б. И. Чувашова и В. П. Шуйского водорослевые комплексы девона на Урале наиболее полно и всесторонне охарактеризованы как с точки зрения систематики водорослей, так и литолого-фациальных условий, а также закономерностей распространения и динамики развития рифовых систем [46, 53]. В работе Б. И. Чувашова и В. П. Шуйского дается сводная таблица, включающая около 90 видов водорослей из нижне- и среднедевонских известняков Урала [46]. В. П. Шуйским и Д. И. Ширшовой описан ряд новых сифоновых и дазикладовых водорослей из ниж-не- и верхнедевонских отложений Новой Земли и Печорской впадины: Patrunovia Shuysky gen. поv.; Parabacella Shuysky et Schirschova gen. nov.; Globosiphonia Shuysky gen. nov.; Issineilina Shuxsky gen. nov.; Valneviella Shuysky gen. nov. и Culmiella Shuysky gen. nov. [55].

Обобщая материал по рифам Печорского Урала, А. И. Антошкина составила таблицу основных каркасообразующих организмов [2]. Так, в составе девонских биогермостроителей имеются зеленые водоросли — Lanciluta, Litanaia, Abacella, Issinella, Parmiella , Wetherella, Catanaella, Antracoporella — и красные водоросли — Bicorium, Parachaetetes, Paralancicula, Antracoporella.

Первые находки ископаемых остатков высших растений на территории северо-востока Европейской части России установлены в отложениях девонского возраста.

Первые краткие сведения о растительных макроостатках на территории северо-востока Европейской части России приведены в материалах А. А. Шренка [52]. Во время путешествия в 1837 г. им было отмечено несколько местонахождений растительных остатков, в том числе множество отпечатков растений Sigillaria и Calamita на р. Цильме.

Для отечественных исследователей до 1950-х годов характерны краткие описания девонской флоры. Так, в научной статье В. А. Варсанофьевой имеются лишь скудные сведения об ископаемых растениях верхнего девона Тимана [4].

Позднее начинается период интенсивного изучения высших растений для целей стратиграфии.

Сведения о разнообразной группе растений — от бурых водорослей до папоротниковидных (Uchtophyton grossheimi Neubrg, Hostimella aff. hostimensis H.Potonié et Bernard, Pseudosporochnus sp., Heleniella theodori Zalessky, Heleniella sp., Archaeopteris fissilis , Archaeopteris sp. , Archaeopteris (?), Sphenophyllum (?) sp.) из отложений верхнего девона Тимана (определения М. Ф. Нейбург) вошли в работу М. А. Сенкевич [34].

Огромный вклад в исследования позднедевонских растений северо-востока Европейской части России внес С. М. Снигиревский. В его работе [35] описана позднедевонская флора Северного Тимана. Результаты изучения археоптерисовых из верхнедевонских отложений Среднего Тимана опубликованы в работе А. Л. Юриной, О. А. Орловой, Н. В. Горденко [24]. А. Л. Юрина считает, что лучше охарактеризованы флорой девонские отложения Северного Тимана, чем Среднего и Южного [57].

Изучению девонских миоспор посвящены многие работы О. П. Тельновой, которая исследовала палино-комплексы живетско-франских отложений Тимано-Печорской провинции [36–38]. Ею описаны споры из репродуктивных органов девонских сосудистых растений, прогимноспермовых, папоротников и плауновидных. При помощи световой микроскопии О. П. Тельнова исследовала ультраструктуры спородермы как инситных, так и дисперсных миоспор, что позволяет установить их систематическое положение. По её мнению, актуальность подобных работ определяется прежде всего тем, что в ископаемом состоянии споры лучше сохраняются и чаще встречаются, чем макроостатки их продуцентов. Такие работы являются основой для создания единой естественной классификации наземных растений. Описание миоспор — Densosporites meyeriae Telnova, кол. № 122/1 (автор кол. № 122 — Тельнова О. П., место хранения — Геологический музей им. А. А. Чернова) и Ancyrospora melvillensis Owens, кол. № 122/2 — из верхнее-девонских отложений Южного Тимана опубликованы в работах О. П. Тельновой [37, 38].

Музейный фонд растительных макроостатков девона немногочисленен. В музее хранится листовой отпечаток ископаемого растения Archaeopteris macilenta Lesquereux (рис. 2) из отложений верхнего девона Северного Тимана; фрагмент ствола археоптерисо-вых — Callixylon trifilievii Z alessky (обр. № 435/1, доставлено в музей И. Х. Шумиловым), — впервые установленный для верхнедевонских отложений Среднего Тимана [24]. Обнаруженные в этих же слоях растительные макроостатки были определены С. М. Снигиревским как Archaeopteris fissilis Schmalhausen (обр. № 317/1) [3].

С. М. Снигиревским и его коллегами изучены ископаемые растения из верхнедевонских (франских) отложений Северного Тимана с находящимися в спорангиях спорами [35]. Ими выделен новый род Gutzeitia S. Snigirevsky gen. nov. Произведено описание растительных макроостатков и спор, находящихся in situ в спорангиях двух видов растений — G. timanica (Petros.) S. Snig comb. nov. и Cephalopteris mirabilis (Nath.) Nath. (?). Коллекции изученных и описанных в статье ископаемых растений хранятся: макроостатки — в отделе Палеонтологического музея Санкт-Петербургского государственного университета (ПМ СПбГУ; кол. № 21); 22

Рис. 2. Листовой отпечаток Archaeopteris macilenta Lesque-reux (обр. № 706/2). Верхний девон, Северный Тиман. Размер: 19×17×3. (Сбор и определение С. М. Снигиревского, доставлено в музей П. А. Безносовым)

Fig. 2. Leaf print Archaeopteris macilenta Lesquereux, D3. (sample number: № 706/2). Northern Timan. Size:19×17×3. (Collections and definition by S. M. Snigirevsky, delivered to the museum by P. A. Beznosov)

препараты спор — в коллекции Института геологии УНЦ РАН (ИГ УНЦ РАН). В конце 2020 г. фонд растительных остатков Геологического музея им. А. А. Чернова пополнился макроостатком риниофитоидного растения Gutzeitia timanica (Petrosjan) S. Snigirevsky со спорангиями (кол. № 706/6, сборы: С. М. Снигиревского, А. П. Сивковой) и Rpacophyton c приросшими водорослями Candophyton (кол. № 706/3, сборы: С. М. Снигиревского), оба образца доставлены в музей П. А. Безносовым.

Каменноугольный период (358.9–298.9 млн лет)

По мнению Б. И. Чувашова в Предуральском прогибе (ПП) на восточной окраине Русской плиты ареалы известковых водорослей присутствуют в рифовых постройках двух фациальных зон: в восточной прибрежной зоне и слоистых детритовых известняках [48]. В западном ареале водоросли многочисленны в био-гермных и рифовых постройках карбона и нижней перми. Наибольшее разнообразие водорослей связано с крупными рифовыми постройками, а внутри них — с детритовыми известняками песчаниковой размерности. В работе А. И. Антошкиной говорится, что позд-некаменноугольно-раннепермские экосистемы скелетных и иловых холмов Тимано-Североуральского региона характеризуются экспансией зеленых филло-идных водорослей [1].

Данные о водорослях из каменноугольных отложений Тимано-Североуральского региона имеются в работах ученых Института геологии Коми НЦ УрО РАН: А. И. Антошкиной, Н. А. Матвеевой (Каневой). Е. С. Пономаренко, А. Н. Сандулы, А. Н. Шадрина, [1, 15, 28, 29, 30, 49]. Из статьи, опубликованной ранее Б. И. Чувашовым и др. известно, что филлоидные водоросли, из органогенных построек верхнего карбона Печорского Урала

часто принимались за Palaeoaplisyna (Krot) , так как они внешне напоминали их по строению [47].

На основании изучения органогенных массивных известняков западного склона Северного Урала в разрезе Верхних Ворот р. Щугер Н. А. Матвеевой (Каневой) и Р. М. Ивановой среди основных органогенных компонентов верхнемосковско-касимовских отложений были выделены зеленые и красные водоросли. Среди них преобладают филлоидные водоросли Ivanovia и менее распространены Eugonophyllum, Anchicodium, Neoanchicodium [15].

В статье А. Н. Шадрина и Р. М. Ивановой приведен перечень 20 родов и 39 видовых таксонов водорослей из отложений нижнекаменноугольного возраста разреза Большого Пещерного острова (р. Унья, Северный Урал) [49]. Изучение сообществ фауны и водорослей позволило авторам существенно изменить и детализировать стратиграфическое расчленение нижнекаменноугольных отложений на востоке бассейна р. Уньи.

Изучение нижнекаменноугольных карбонатных отложений «Уньинская пещера» Северного Урала позволило группе исследователей — Е. С. Пономаренко, Р. М. Ивановой, А. Н. Сандуле — установить в породах пограничного интервала визейского и серпуховского ярусов сообщество альгофлоры с большим родовым и видовым разнообразием (27 видовых таксонов водорослей в составе 20 родов) и выявить уникальное со-нахождение двух родов зеленых водорослей (Kamaena и Praedonezella) , а также проанализировать причину распространения их в серпуховском веке [29].

В результате изучения органогенных построек на р. Илыч Северного Урала Е. С. Пономаренко и Р. М. Ивановой выявлен ряд известковых водорослей, характерных для верхнесерпуховско-нижнебаш-кирских отложений разреза Пача-Шор [30]. Ими же исследован разрез Молебен-Из на р. Илыч (Северный Урал), сложенный породами московского и касимовского ярусов каменноугольной системы [31], изучены состав и строение пород, а также заключенные в них органогенные остатки. Среди них кроме многочисленных фораминифер, члеников криноидей, раковин остракод и брахиопод встречены фрагменты талломов водорослей. Е. С. Пономаренко в музей передана коллекция шлифов из разреза Молебен-Из (кол. № 714) с остатками зеленых и красных водорослей 15-ти видовых таксонов (рис. 3). Автор определения таксономической принадлежности — Р. М. Иванова.

Также в фондах музея (кол. № 691, автор кол. Е. С. Пономаренко) хранятся 36 шлифов с остатками многочисленных талломов разнообразных водорослей из отложений нижнего карбона ручья Пача-Шор (обн. 2 и 3) и р. Илыч (обн. 62). В шлифах представлены: Ungdarella uralica Masl., Fasciella kizilia R. Ivan., Crassikamaena foraminosa Brenckle, Calcifolium okense Schvetz. et Bir. , Frustulata asiatica Salt. и реже Donezella lutugini Masl., D. callosa R. Ivan, Palaeoberesella lahuse-ni (Moell.), P. issetica R.Ivan., Koninckopora inflata (Koninck.), Epistacheoides sp., Stacheoides tenuis Petryk et Mamet. Определения водорослей принадлежат Р. И. Ивановой.

С. Т. Ремизовой проведен анализ распределения позднемосковских и касимовских известковых водорослей разреза «Малая Покаяма» (река Волонга,

Рис. 3. Продольное и поперечное сечения зеленых водорослей Pseudoepimastopora. Средний карбон. Р. Илыч, обн. 65. № шл. 714/43. Коллекция Е. С. Пономаренко

Fig. 3. Longitudinal and cross-sections of Pseudoepimastopora. C2. R. Ilych, deb. 70. № 714/43. Collection by E. S. Ponomarenko

Северный Тиман) в соответствии с биозональными подразделениями по фораминиферам [33].

Первые данные о растительных макроостатках из угленосных толщ Средней Печоры появились в 1930-х годах в связи с разработкой месторождения каменных углей Еджыд-Кырта [5]. Новые данные об ископаемой флоре визейского терригенного комплекса Печорского бассейна приведены в работах Ю. В. Мосейчик и Н. Н. Рябинкиной [17, 18]. Изученный ими материал происходил из 5 скважин севера Верхнепечорской впадины и из отвалов угольного месторождения Еджыд-Кырта. Ранневизейская флора Печорского Приуралья представлена остатками плауновидных, папортнико-видной листвой и т. д. Хотя описанная коллекция ископаемых растений хранится в стенах Геологического института РАН (кол. № 4885, ЮМ-1) [18], для коллектива Геологического музея им. А. А. Чернова является значимым тот факт, что среди новых видов ископаемых голосеменных растений один вид — Grandeurites ploskovae Mosseichik sp. nov. — назван в честь С. И. Плосковой (1971–2011), бывшей заведующей нашего музея.

Макроостатки растений из отложений каменноугольного возраста, представлены без точного таксономического определения — древовидными плауновидными растениями из разрезов Средней Печоры (кол. №№ 548/30; 548/64, доставлено в музей В. Н. Пучковым и В. А. Чермныхом).

Пермский период (298.9–251.9 млн лет)

В монографии Р. Райдинга, изданной в 1991 г., приведены подсчеты числа таксонов красных и зеленых водорослей пермской системы Земли [59]. Список красных водорослей состоял из 17 родов, перечень зеленых водорослей достиг 50 родов. В работе Б. И. Чувашова названы районы с наиболее полными данными с привязкой водорослей к разрезу, и приводится список известных таксонов водорослей для Предуральского прогиба, состоящий из 24 видов в составе 6 родов [48]. Так как водоросли не играют большой роли для стратигра- 23

фии, кроме местных очень узких фациальных зон, то история изучения водорослей большей частью сводится к таксономическим исследованиям. Но, тем не менее, есть работы и другого плана. Об участии зеленых анхикодиевых водорослей Anchicodium и Eugenophyllum в строении нижнепермских скелетных холмов Северного Урала, точнее холма Писаный Камень на р. Унье, и влиянии этих водорослей на специфику палеосообществ скелетных холмов писали Е. С. Пономаренко и Р. М. Иванова [28].

Интерес к высшим растениям из пермских отложений северо-востока Европейской части России появился при первых геологических исследованиях в конце XIX века. Первое упоминание в литературе о находках ископаемой флоры на территории Печорского края имеются в монографии И. Ф. Шмаль- гаузена [61]. Однако их возраст был ошибочно определён как юрский. Позднее, исследуя эту же флору, французский палеоботаник Ш. Р. Зейлер и австрийский геолог Э. Зюсс доказали её пермский возраст [60]. Детальные исследования печорской флоры проведены М. Д. Залесским. В ряде его работ имеется монографическое описание растений и их стратиграфическое положение [8–10].

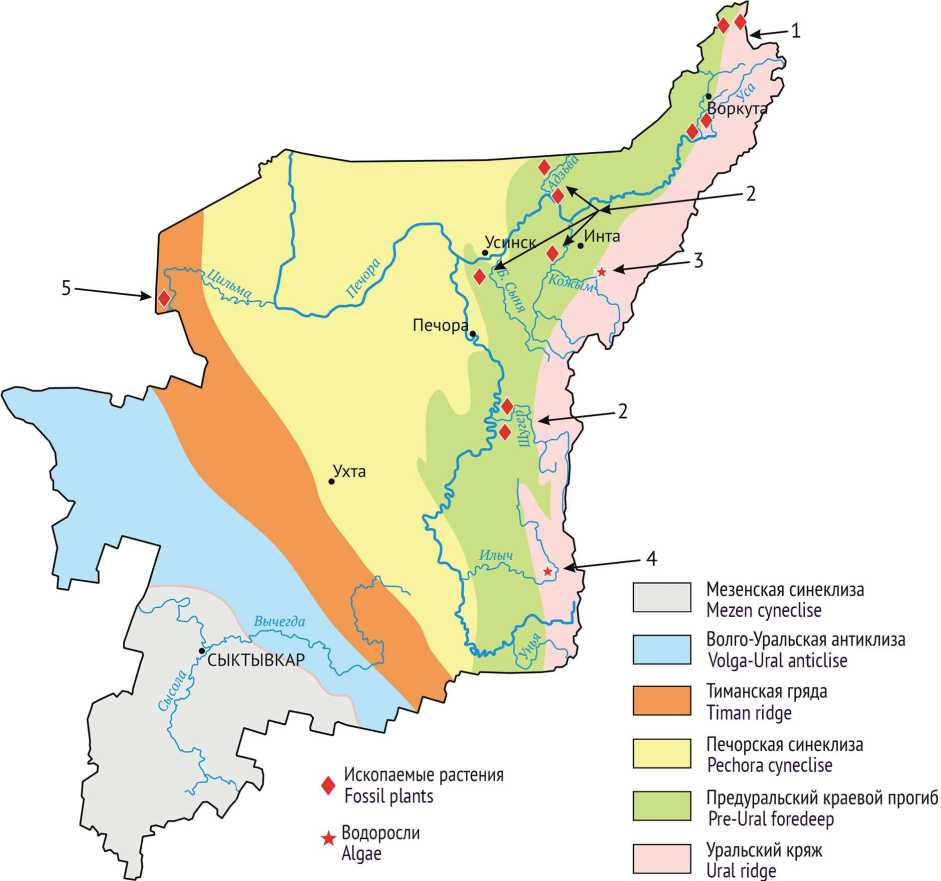

Исследование угленосных отложений перми с массовым отбором флоры началось в 1920-х годах, с момента открытия А. А. Черновым Печорского угольного бассейна (1924 г.) и Г. А. Черновым Воркутского месторождения угля (1930 г.). Первоначальный вклад в накопление ископаемого материала внесли экспедиции в Печорское Приуралье А. А. Чернова и его коллег [44, 45]. Определение таксономического состава

Рис. 4. Схема расположения обнажений, поисковых и разведочных профилей в Печорском угольном бассейне [32], из которых в фонды музея переданы коллекции ископаемой флоры под №№ 320 и 690. Авт. С. К. Пухонто.

1 — углеразведочные скважины на поисковых профилях; 2 — отдельные углеразведочные и поисковые скважины; 3 — обнажения пермских отложений и их номера

Fig. 4. Map of outcrops, prospecting and exploration profiles in the Pechora coal basin [32], from which collections of fossil flora under Nos. 320 and 690 were transferred to the museum funds. Author S. K. Pukhonto.

1 — coal exploration wells on prospecting profiles; 2 — separate coal exploration and prospecting wells; 3 — outcrops of Permian deposits and their numbers

накопленного в этих экспедициях палеоботанического материала принадлежит М. Д. Залесскому. Им дано монографическое описание более 100 основных видов растений, определён возраст вмещающих отложений [9].

В последующие годы вклад в палеоботанические исследования Печорского края внесли М. Ф. Нейбург [19–21], С. В. Мейен [16], Н. А. Шведов [50], В. И. Чалышев и Л. М. Варюхина [43], Л. А. Фефилова [41, 42] и др.

Огромный вклад в изучение флористического материала пермских отложений Печорского края внесли воркутинские палеонтологи. В основу стратиграфического расчленения пермских отложений была положена «печорская методика», основанная на изучении всех органических остатков, встречающихся в пермских отложениях. В разные годы в палеоботаническую группу входили: Х. Р. Домбровская, Е. А. Драгунова, Л. А. Подмаркова, С. К. Пухонто, Г. Г. Манаева, В. Н. Яблоновская. В своих работах авторы давали монографическое описание ископаемых растений, подчёркивая их стратиграфическое и корреляционное значение [32].

Значительный объем работ по изучению территории Печорского угольного бассейна проведен С. К. Пухонто (рис. 4). Ею комплексно изучены стратотипы местных стратиграфических подразделений и опорных разрезов перми по угольным месторождениям и площадям [32].

В монографии С. К. Пухонто дается полная сводка по стратиграфии, корреляции, литологической и палеоботанической характеристикам отложений воркут-ской и печорской серий [32]. Приведены новые данные по палеофлористической характеристике стратотипов лекворкутской, еръягинской и табъюской свит, а также опорных разрезов перми Воркутского и Тальбей-ского месторождений, Хальмеръюско-Паэмбойской, Сырьягинской, Воргашорско-Усинской угленосных площадей.

Сотрудниками Института геологии Коми НЦ УрО РАН В. И. Чалышевым, Л. И. Варюхиной, Л. А. Фефиловой, Е. И. Полетаевой сделана систематизация и детальное описание спороносных и семенных птеридоспермов. Кроме того, этими специалистами изучена флора из стратотипических разрезов пермских ярусов Урала и Восточно-Европейской платформы и проведено ее сопоставление с флорой Печорского Приуралья, Печорского бассейна и Новой Земли [27, 41, 42, 43].

Коллекции пермских ископаемых растений составляют более 90 % всего музейного фонда окаменелой флоры палеозоя в Геологическом музее им. А. А. Чернова. Это сборы научных сотрудников Института геологии Коми НЦ Л. А. Фефиловой (кол. №№. 301-303, 306, 308, 321, 315, 537), Е. И. Полетаевой (кол. № 321), а также С. К. Пухонто (кол. №№ 320; 690), на момент передачи коллекции — ведущего геолога ОАО «Полярноуралгеология».

Л. А. Фефиловой к ее монографическим работам «Папортниковые перми Севера Предуральского прогиба» и «Листостебельные мхи перми Европейского Севера СССР» в музейные фонды передано представительное собрание листостебельных мхов и папоротниковидных в кол-ве 2000 ед. хранения (кол. №№. 301303, 306, 308, 321, 315, 537). В этих 8 коллекциях присутствуют описанные автором 13 новых видов листо- стебельных мхов и 16 новых видов папоротниковидных (рис. 5), найденных в пермских отложениях севера Предуральского прогиба [41, 42].

Л. А. Фефиловой из верхнепермских отложений Печорского бассейна был описан осмундовый папоротник — Todites sp. [41], окаменелые остатки которого, представлены в музее фрагментарно (кол. № 301/4, 5, 6). В 2018 г. фонд растительных остатков пополнился более эффектным представителем осмундового папоротника — Thamnopteris gwynne-vaughani Zalessky. (рис. 6) (определения А. В. Гоманькова, ведущего научного сотрудника Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН). Случайная находка (обр. № 548/361), доставленная в музей Тарбаевым Б. А., была обнаружена на берегу р. Уса, где в 20 км от имеющихся отложе-ниий верхней перми. Новый экспонат представляет из

Рис. 5. Папоротниковидный Callipteris elegans (Tschal) Fefilova. Верхняя пермь. Р. Печора, № образца 301/64 .

Размер: 10×8×1. Коллекция Л. А. Фефиловой

Fig. 5. Callipteris elegans (Tschal) Fefilova, Р2, Pechora Riv., Sample number: 301/64. Size: 10×8×1. Collection by L. A. Fefilova

Рис. 6. Окаменелый остаток осмундового папоротника Thamnopteris gwynne-vaughani Zalessky. Верхняя пермь? Р. Уса. № обр. 548/361. Размер: 30×12×5 . Коллекция сборная. Доставлено в музей М. Б. Тарбаевым

Fig. 6. Thamnopteris gwynne-vaughani Zalessky. P2?, Usa Riv., sample number: 548/361. Size: 30×12×5. The collection is mixed. Delivered to the museum by M. B. Tarbaev 25

себя боченкообразный ствол высотой 30 см и диаметром 16 см, который полностью минерализован (замещен доломитом).

Е. И. Полетаевой в музей сдана коллекция (кол. № 321, 306 ед. хр.) остатков голосеменных и споровых растений из пермских отложений р. Кожим. Этим же автором в фонды музея сдан представительный палео-флористический материал высших окаменелых растений из пермских отложений Печорского бассейна в количестве 5525 образцов, но без определения таксономической принадлежности.

Изученный С. К. Пухонто палеофлористический материал составляет 24000 образцов. Часть этого материала в количестве 3550 образцов описана монографически, составлялась к опубликованным работам [25, 40] и хранится в Геологическом музее им. А. А. Чернова под №№ 320, 690. Самыми распространенными группами растений в данных коллекциях являются представители кордаитовых, членистостебельных (рис. 7) и папоротников. Голотипы монографически описанных новых видов папортниковидных [25] хранятся в фондах музея под №№320/50, 320/64, 320/67, 320/69.

Рис. 7. Представитель членистостебельных Paracalamites simitis Zalessky. Верхняя пермь. р. Воркута. № образца 690/500. Размер: 15 x 3 x 3. Коллекция С.К.Пухонто.

Fig. 7. Paracalamites simitis Zalessky. P2. Vorkuta Riv., Sample number: 690/500. Size: 15 x 3 x 3. Collection by S. K. Pukhonto

Заключение

Обобщение имеющихся сведений позволило представить коллекцию остатков ископаемых водорослей и растительных остатков палеозоя в Геологическом музее им. А. А. Чернова.

Проведенная работа показала, что палеофлори-стический материал основного фонда Геологического музея им А. А. Чернова сосредоточен в 66 монографически изученных коллекциях из 673 коллекций основного фонда. В 33 находятся ископаемые водоросли и растительные остатки палеозоя северо-востока Европейской части России (общий объем 6900 ед. хр.), которые составляют 4.9 % от основного музейного фонда. Это без учета материала рабочего фонда (6000 ед. хр.), в котором таксономический состав не определен. Доля ископаемых водорослей от основного фонда музея — 0.6 %, а ископаемые растения составляют 4.3 % соответственно. В то же время, проведенный анализ выявил потенциальную возможность пополнения фонда ископаемых водорослей музея материалами, полученными в результате геологических изысканий молодыми сотрудниками Института геологии Коми НЦ УрО РАН.

Автор выражает большую благодарность рецензентам за редактирование рукописи, предоставление новой информации и конструктивную критику.

Список литературы Ископаемые растения палеозоя северо-востока Европейской части России в коллекциях Геологического музея им А. А. Чернова

- Антошкина А. И. Эволюция палеозойских водорослевых и микробиальных сообществ в рифовых экосистемах Тимано-Североуральского региона // Водоросли в эволюции биосферы. Материалы II Всероссийской палеоальгологической конференции. Новосибирск, 2016. С. 7–11.

- Антошкина А. И. Рифообразование в палеозое (север Урала и сопредельные области). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 303 с.

- Ардашова Е. М. К истории изучения девонских флор. Новое местонахождение археоптерисовой флоры на Среднем Тимане. Палеоботанический временник. Приложение к журналу «Lethaea rossika», 2013. Вып. 1. С 88–95.

- Варсанофьева В. А. Силурийские отложения // Производительные силы Коми АССР. М.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 1. С. 61–94.

- Войновский-Кригер К. Г. Угленосная площадь среднего течения р. Печоры (каменноугольное месторождение Еджид-Кырта). М.; Л.: Госгеолиздат, 1944. 63 с. (Тр. Сев. геол. управления. Вып. 10).

- Жданова Л. Р., Астахова И. С., Иевлев А. А. Фонды Геологического музея им А. А. Чернова. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2014. 130 с.

- Жданова Л. Р., Астахова И. С. Коллекция голотипов палеонтологического фонда Геологического музея им А. А. Чернова. Сыктывкар, 2020. 152 с.

- Залесский М. Д. Гондванская флора бассейна реки Печоры. 1: Река Адъзва // Записки Уральского общества любителей естествознаня. Екатеринбург, 1914. Т. XXXIII. С. 55–85.

- Залесский М. Д. Пермская флора Уральских пределов Ангариды (Атлас) // Тр. геол. ком. 1927. Н. с; Вып. 170. 35 с.

- Залесский М. Д., Чиркова Е. Ф. Пермская флора Печорского Урала и хребта Пай-Хой. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1938. 52 с.

- Кордэ К. Б. Водоросли кембрия. М.: Наука, 1973. 349 с. (Тр. Палеонт. ин-та, т. 139)

- Красиков Э. М. Nuia sibirica из нижнеордовикских отложений Югорского полуострова // Учен.зап. НИИГА. Ленинград, 1969. Вып. 26. С.70–73.

- Матвеева Н. А., Иванова Р. М. Новые данные о микрофоссилиях в верхнесилурийских отложениях на р. Илыч (Северный Урал) // Современная микропалеонтология — проблемы и перспективы: Тр. XVII Всероссийского микропалеонтологического совещания. М.: ПИН РАН, 2018. С. 79–82.

- Матвеева Н. А., Иванова Р. М. Новые данные о палеосообществах в рифе Илыч (Силур, Северный Урал) // Труды Печоро-Илычского заповедника. Вып. 18. Якша: Изд-во Печоро-Илычского гос. заповедника, 2020. С. 68–74.

- Матвеева Н. А., Иванова Р. М. Состав водорослей в средне-верхнекаменноугольных скелетных холмах на р. Щугер // Геология рифов: Мат-лы Всероссийского литологического совещания. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2020. С. 89–92.

- Мейен С. В. Пермские флоры // Палеозойские и мезозойские флоры Евразии и фитогеография этого времени. М.: Наука, 1970. С. 43–158.

- Мосейчик Ю. В., Рябинкина Н. Н. Новые данные об ископаемой флоре визейского терригенного комплекса Печорского бассейна // Докл. АН. 2009. Т. 427. № 2. С. 224–228.

- Мосейчик Ю. В., Рябинкина Н. Н. К познанию визейской флоры Печорского Приуралья // Lethaea rossika. Российский палеоботанический журнал. Т. 6. М.: ГЕОС, 2012. С. 1–22.

- Нейбург М. Ф. Пермская флора Печорского бассейна. Ч. I. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 92 с. (Тр. ГИН АН СССР; Вып. 43).

- Нейбург М. Ф. Пермская флора Печорского бассейна. Ч. II. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 138 с. (Тр. ГИН АН СССР; Вып. 111).

- Нейбург М. Ф. Пермская флора Печорского бассейна. Ч. III. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 144 с. (Тр. ГИН АН СССР; Вып. 116).

- Объяснительная записка к схеме стратиграфии верхнесилурийских отложений Вайгачско-Южноземельского региона / Под ред. Л. В. Нехорошевой. Л.: ВНИИОкеанология, 1981. 205 с.

- Ордовик Приполярного Урала / Отв. ред. В. Н. Пучков, УрО АН СССР. Свердловск, 1991. 242 с.

- Орлова О. А., Юрина А. Л., Горденко Н. В. Новое местонахождение древесины археоптеридофитов в верхне-девонских отложениях Среднего Тимана // Палеострат — 2009. Годичное собрание секции палеонтологии МОИП и Московского отделения Палеонтологического общества. М.: ПИН РАН, 2009. С. 31–32.

- Палеонтологический атлас пермских отложений Печорского угольного бассейна / В. А. Молин, А. Б. Вирблицкас, Л. М. Варюхина и др. Л.: Наука, 1983. 318 с.

- Першина А. И. Силурийские и девонские отложения гряды Чернышева. М.-Л.: Наука, 1962.122 с.

- Полетаева Е. И. Палеоботаническая характеристика стратотипа тальбейской свиты верхней перми в Печорском угольном бассейне // Расчленение и корреляция фанерозойских отложений Европейского Севера СССР. Сыктывкар, 1985. С. 79–89. (Тр. ИГ Коми фил. АН СССР; Вып. 54)

- Пономаренко Е. С., Иванова Р. М. Влияние анхикодиевых водорослей на специфику палеосообществ в нижнепермских скелетных холмах Северного Урала // Водоросли в эволюции биосферы. Материалы I палеоальгологической конференции. Москва. 2013. С. 103–104.

- Пономаренко Е. С., Иванова Р. М., Сандула А. Н. Первые находки Kamaena (Chlorophyta) в серпуховских отложениях (разрез Уньинская Пещера, Северный Урал) // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2015. № 7. С. 3–8.

- Пономаренко Е. С., Иванова Р. М. Литология и стратиграфия верхнесерпуховско-нижнебашкирских отложений в разрезе Пача-Шор (р. Илыч, Северный Урал) // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2017. № 7. С. 28–37.

- Пономаренко Е. С., Иванова Р. М. Касимовский ярус в разрезе Молебен-Из (р. Илыч, Северный Урал).// Литосфера. 2020. Т. 20. № 3. С. 341–362.

- Пухонто С. К. Стратиграфия и флористическая характеристика пермских отложений угольных месторождений Печорского бассейна. М.: Научный мир, 1998. 312 с.

- Ремизова С. Т. Позднемосковские и касимовские известковые водоросли в разрезе Малая Покаяма (р. Волонга, Северный Тиман) // Late Paleozoic Sedimentary Earth Systems: Stratigraphy, Geochronology, Petroleum Resources: Kazan Golovkinsky Stratigraphic Meeting, 2019. P. 199–200.

- Сенкевич М. А. Ископаемые растения верхнего девона Тимана // Палеонтологический сборник, 1960. № 3. С. 107–123 (Тр. ВНИГРИ. Вып.16).

- Снигиревский С. М., Чибрикова Е. В., Олли В. А. Ископаемые растения со спорами в спорангиях из верхнедевонских (франских) отложений Северного Тимана // Палеонтологический журнал, 2007. № 4. С. 104–110.

- Тельнова О. П. Споры пограничных отложений девона и карбона Тимано-Печорской провинции. СПб: Наука, 1993. 124 с.

- Тельнова О. П. Новый вид спор из девонских отложений Южного Тимана // Бюллетень МОИП: Отд. биол., 2004. Т. 109. Вып. 1. С. 70–74.

- Тельнова О. П. Морфология и ультраструктура девонских Ancyrospora melvillensis Owens // Бюллетень МОИП: Отд. биол., 2017. С. 109–113.

- Томова Д. М. Каталог палеонтологических коллекций. Сыктывкар, 1980. 32 с.

- Угленосная формация Печорского бассейна. Л.: Наука, 1990. 176с.

- Фефилова Л. А. Папортниковые перми Севера Предуральского прогиба. Л.: Наука, 1973. 148 с.

- Фефилова Л. А. Листостебельные мхи перми Европейского Севера СССР. Л.: Наука, 1978. 120 с.

- Чалышев В. И., Варюхина Л. М. Биостратиграфия верхней перми северо- востока европейской части СССР. Л., 1968. 243 с.

- Чернов А. А. Угленосные районы р. Косью в Печорском крае по исследованиям 1924 г. Л.: Изд-во Геол. Комитета. 1925. 55 с.

- Чернов А. А. Стратиграфия и тектоника угленосного бассейна р. Адьзвы в Печорском крае по исследованиям 1929 года // Изв. Всесоюзного геол.-развед. объединения, 1932. Т. 51. Вып. 70. С. 139–151.

- Чувашов Б. И., Шуйский В. П. Стратиграфические и фациальные комплексы известковых водорослей палеозоя Урала // Известковые водоросли и строматолиты. Новосибирск: СО АН СССР, 1988. С. 98–125.

- Чувашов Б. И., Мизенс Г. А., Черных В. В. Верхний палеозой бассейна р. Щугор (правобережье средней Печоры, Западный склон Приполяного Урала) // Материалы по стратиграфии и палеонтологии Урала. Вып. 2. Екатеринбург, 1999. С. 38–80.

- Чувашов Б. И. Известковые водоросли пермской системы земного шара // Водоросли в эволюции биосферы: Материалы I палеоальгологической конференции. Москва: ПИН РАН. 2013. С. 150–152.

- Шадрин А. Н., Иванова Р. М. Новые данные по стратиграфии нижнекаменноугольных отложений в разрезе большого пещерного острова (р. Унья, Северный Урал) // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2019. Т. 14. № 1. С. 1–16. http://www.ngtp.ru/rub/2019/1_2019.html

- Шведов Н. А. Верхнепалеозойская флора Северо-Восточного Пай-Хоя. Л.-М., 1941. С. 131–159. (Тр. Арктич. ин-та; Т. 158, вып. 5)

- Шмелёва Л. А. Биоразнообразие верхнеордовикского рифа Большая Косью, Северный Урал // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2018. № 11. С. 38–42.

- Шренк А. Путешествие к северо-востоку Европейской России через тундры самоедов к северным Уральским горам, предпринятое в 1837 году. СПб.: Типография Григория Трусова, 1855. 665 с.

- Шуйский В. П. Известковые рифообразующие водоросли нижнего девона Урала. М.: Наука, 1973. 105 с.

- Шуйский В. П. Пограничные слои силура и девона в районе мыса Белый Нос и Пай-Хоя / В кн.: Материалы по палеонт. среднего палеозоя Урала и Казахстана. Свердловск, 1975, С. 105–118. (Тр. Ин-та геологии и геохимии УНЦ АН СССР; Вып. 117)

- Шуйский В. П., Ширшова Д. И. Новые водоросли и организмы неясного систематического положения из палеозойских отложений Урала и Новой Земли // Известковые водоросли и строматолиты (систематика, биостратиграфия, фациальный анализ). Новосибирск: Наука, 1988. С. 25–42.

- Шуйский В. П., Клюжина М. Л. Об органогенных постройках ордовика на Урале // Новые данные по геологии Урала и Средней Азии. Свердловск, 1989. С.127–137.

- Юрина А. Л. Флора среднего и позднего девона Северной Евразии // Тр. Палеонтологического ин-та, 1988. Т. 227. 176 с.

- Cohen, K. M., Finney, S. C., Gibbard, P.L. & Fan, J.-X. / The ICS International Chronostratigraphic Chart. 2013. Episodes 36: 199–204. (updated)

- Riding R., Gou L. 1991. Permian Marine Calcareous Algae / Calcareous Algae and Stromatolites. Springer Verlag Berlin, NY, Heiderberg. P. 452–480.

- Suss Ed. Das Antlitz der Erde, Bd 3, H. 1. Prag-Wien-Berlin, 1901.

- Schmalhausen I. Beitrage zur Jura-Flora Russlands. Mem. Acad. Sci. St. Petersburg., 7 Ser., 1879, 27, № 4.