Использование антидепрессантов первого ряда в комплексной терапии больных ишемической болезнью сердца

Автор: Евсюков А.А., Гарганеева Н.П., Петрова М.М., Каскаева Д.С.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Получены результаты эффективного применения антидепрессантов первого ряда сбалансированного действия, относящихся к классам селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) и селективных стимуляторов обратного захвата серотонина (ССОЗТ), в комплексной терапии больных хронической ишемической болезнью сердца (ИБС) на амбулаторном этапе в условиях городской поликлиники. По данным опросника Centerfor Epidemiology Studies-Depression scale (CES D), депрессивные расстройства были выявлены у 32,1% среди 280 амбулаторных пациентов, уровень шкалы депрессии колебался от 19 до 28 баллов. На фоне длительной антидепрессивной терапии, наряду с редукцией депрессивных расстройств и снижением выраженности депрессии более чем на 48% по шкале Гамильтона, наблюдалась значимая положительная динамика в психологическом статусе больных, что проявлялось в повышении активности, снижении уровня соматической тревоги, повышении социальной адаптации и показателей качества жизни, а также в снижении факторов сердечно-сосудистого риска. Оптимизация ведения больных ИБС с депрессией обеспечивается интегративным подходом к диагностике, лечению и профилактике в условиях реальной поликлинической практики.

Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, депрессия, антидепрессанты

Короткий адрес: https://sciup.org/14919541

IDR: 14919541 | УДК: 616.12-005.4-085:615.214.32

Текст научной статьи Использование антидепрессантов первого ряда в комплексной терапии больных ишемической болезнью сердца

В связи с высокой распространенностью расстройств депрессивного спектра в общемедицинской и, особенно, в кардиологической практике заслуживают внимания вопросы терапии депрессий вне психиатрической сети [2–4]. Депрессия отягощает течение ишемической болезни сердца (ИБС), ее неблагоприятные последствия взаимосвязаны как с патофизиологическими изменениями сердечно-сосудистой системы, влияющими на прогноз, так и поведенческими реакциями больных, нарушающими их социальное функционирование и приверженность пациентов к лечению. К настоящему времени накоплены убедительные данные об использовании антидепрессантов при лечении кардиологических больных. Наиболее крупными исследованиями в этом направлении были

SADHART и ENRICHD [5–8].Современная тактика ведения пациентов с ИБС нуждается в новой стратегии – своевременном выявлении депрессивных расстройств и обоснованном использовании в лечебном процессе не только препаратов соматического действия, но психофармакотерапии [1]. В амбулаторно-поликлинической практике использование психотропных средств, в частности, антидепрессантов, представляет непростую клиническую задачу как для терапевта или кардиолога, так и для пациента.

Цель: изучить возможности длительного использования антидепрессантов первого ряда с разным механизмом действия в схеме комплексной терапии в амбулаторно-поликлинической практике и оценить их эффективность у больных ишемической болезнью сердца с депрессией.

Материал и методы

Обследованы 280 больных хронической ИБС, стабильной стенокардией напряжения (ССН) ФК II–III, находившихся на диспансерном амбулаторно-поликлиническом наблюдении городской поликлиники, из них 95 мужчин (33,9%) и 185 женщин (66,1%). Средний возраст мужчин составил 55,82±6,40 года, женщин – 58,73±4,86 (p<0,001). В результате скринингового исследования с использованием опросника Center of Epidemiological Studies-Depression scale (CES-D) у 90 (32,14%) пациентов с ИБС были выявлены депрессивные расстройства, соответствующие показателям шкалы уровня депрессии от 19 до 28 баллов. Методом открытого рандомизированного исследования больные ССН с депрессией были разделены на подгруппы в зависимости от назначенной терапии антидепрессантами первого ряда с различным механизмом действия, включенными в схему комплексного лечения. Были использованы антидепрессанты нового поколения, относящиеся к классу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) и к классу селективных стимуляторов обратного захвата серотонина (ССОЗТ). Показанием для назначения антидепрессивной терапии (АДТ) явилось наличие депрессивного расстройства, подтвержденного психометрическим исследованием и результатами психиатрического консультирования. При выборе антидепрессанта мы руководствовались общими принципами психофармакотерапии с доказанными свойствами препаратов, широко применяемых в кардиологической практике [4–8].

В подгруппу 1 вошли 30 пациентов, которые принимали антидепрессант тианептин (коаксил, “Сервье”, Франция) в дозе 37,5 мг/сут. В подгруппе 2, представленной 30 пациентами, назначался антидепрессант сертралин (стимулотон, “Эгис”, Венгрия) в дозе 50–100 мг/сут. В подгруппе 3 (контрольной), состоящей из 30 пациентов, антидепрессант не назначался. Эффективность АДТ и динамика уровня депрессии оценивалась с помощью госпитальной шкалы депрессии Гамильтона (HDRS) в динамике через 6 мес.

Психологическое тестирование проводилось с помощью “Сокращенного Многофакторного Опросника для исследования Личности” (СМОЛ), разработанного на основе Миннесотского многопрофильного опросника личности. Оценка качества жизни (КЖ) проводилась с использованием опросника “Medical Outcomes Study-Short Form” (MOS) SF-36, разработанного Бостонским институтом здоровья. Опросник включает шкалы, отражающие различные аспекты КЖ, и два объединенных показателя “Физический компонент здоровья” и “Психологический компонент здоровья”. Тест СМОЛ и изучение КЖ выполнены в динамике через 6 мес. на фоне комплексной терапии до и после исследования. Данные представлены в виде средней величины и ее стандартной ошибки (M±m). Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение

В основную группу были включены 90 больных ССН, набравшие в результате скринингового исследования по шкале CES-D от 19 до 28 баллов, соответствующих лег- ким и умеренным клиническим проявлениям депрессии. В общей группе больных ИБС с симптомами депрессии средний балл по шкале CES-D составил 21,20±1,20, из них у мужчин 20,96±1,88, у женщин 21,30±1,78, не обнаружив значимых различий по гендерному признаку (p=0,873). Оценка уровня депрессии по шкале CES-D также не выявила значимых различий между подгруппами больных до начала терапии антидепрессантами, что свидетельствует о сопоставимости исследуемых подгрупп и обоснованности АДТ, таблица 1.

По данным нашего исследования, больные ИБС, стабильной стенокардией напряжения с депрессивными расстройствами на основании индекса Дьюка имели более высокий сердечно-сосудистый риск неблагоприятного прогноза в течение года, равный 1,25%, по сравнению с пациентами, у которых не выявлено симптомов депрессии (р=0,045). У больных ИБС с депрессией значительно чаще диагностировалась ССН ФК III (р=0,04), чаще ассоциировалась с артериальной гипертонией (АГ) (р=0,0001), сахарным диабетом типа 2 (р=0,027), постинфарктным кардиосклерозом (р=0,0001), перенесенной хирургической реваскуляризацией миокарда (р=0,0004). Пациенты с ИБС и депрессией более чем в 2 раза чаще, чем пациенты без депрессии, переносили психосоциальный стресс (р=0,0002), имели низкий уровень материального дохода (р=0,0001), становились инвалидами (р=0,0118), не имели социальной поддержки (р=0,0001).

Рандомизированные на три подгруппы для проведения сравнительного изучения больные ИБС с депрессией были сопоставимы по возрасту, наличию ассоциированных соматических заболеваний, факторов риска сердечно-сосудистых осложнений и психосоциальных факторов.

Фармакотерапия ИБС осуществлялась согласно клиническим рекомендациям (ВНОК, 2009) с использованием основных групп препаратов (антиангинальных, антигипертензивных, гиполипидемических, антитромботических).

На фоне комплексной медикаментозной терапии “базисными” препаратами и антидепрессивной терапии была отмечена положительная динамика ряда клиникофункциональных, гемодинамических показателей, показателей липидного обмена, а также психического состояния пациентов, показателей психологического профиля и КЖ.

Так, для достижения целевого уровня артериального давления (АД) у больных ИБС, ассоциированной с АГ, назначались антигипертензивные препараты преимущественно в виде комбинированной терапии. В общей группе пациентов с депрессией исходный уровень офисного САД составил 131,34±7,67 мм рт. ст., ДАД – 80,57±4,99 мм рт. ст., тогда как через 6 мес. уровень САД был 122,97±8,7 мм рт. ст., ДАД 78,27±6,0 мм рт. ст. Значимое снижение уровня САД и ДАД было выявлено как в общей группе больных (p=0,0001), так и отдельно в подгруппах 1 и 2 (p=0,013; p=0,001). В контрольной подгруппе, которая не получала АДТ, уровень САД и ДАД не изменился (p=0,422), что свидетельствует о влиянии депрессии на регуляторные процессы АГ.

Изучение показателей обмена липидов крови в подгруппах выявило достоверное снижение содержания ОХС и ХС-ЛПНП, ИА и повышение ХС-ЛПВП в подгруппах 1 (тианептин) и 2 (сертралин). Следует отметить, что большинство пациентов в подгруппах 1 (63,3%) и 2 (56,7%) систематически принимали гиполипидемические препараты, тогда как в контрольной подгруппе, лишь 23,3% (p=0,0028). Отказ большей части больных в подгруппе 3 принимать гиполипидемические препараты можно объяснить низкой приверженностью к лечению в связи с сохраняющейся депрессией.

В таблице 2 отражена динамика показателей спектра липидов крови в общей группе больных ИБС с депрессией, которым назначалась АДТ.

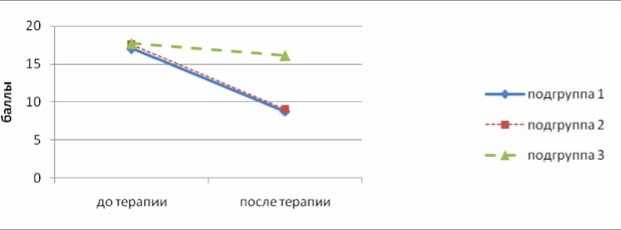

Оценка эффективности АДТ и динамика показателей уровня депрессии по шкале Гамильтона свидетельствовала, что на фоне длительной терапии антидепрессантами в подгруппе 1 (коаксил) через 6 мес. уровень депрессии снизился на 48,42% (с 17,06±3,90 до 8,8±2,35 баллов; p=0,001), в подгруппе 2 (стимулотон) – на 48,18% (с 17,56±4,60 до 9,1±2,29 баллов; p=0,001). В подгруппе 3, не получавшей АДТ, уровень депрессии снизился на 8,97% (с 17,72±3,89 до 16,13±3,71 баллов) без значимых различий (p>0,05) (рис. 1).

При сравнении эффективности фармакотерапии антидепрессантами (коаксила и стимулотона) по динамике показателей через 6 мес. было выявлено статистически значимое снижение уровня выраженности депрессии независимо от используемого препарата. Отличительными особенностями препаратов сбалансированного дей- ствия, к которым относятся тианептин и сертралин, являются не только их выраженный антидепрессивный, но и противотревожный эффекты, что было отмечено по данным психологического исследования.

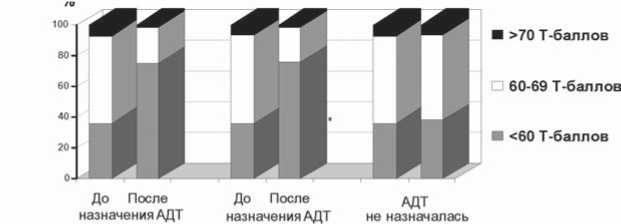

По результатам теста СМОЛ (в Т-баллах), усредненный профиль личности пациентов ИБС с депрессией во всех трех подгруппах характеризовался повышением показателей по шкалам 1 (ипохондричности), 2 (депрессии), 3 (эмоциональной лабильности), 6 (ригидности), 7 (тревоги) и снижением по шкале 9 (оптимизма). Анализ исходных профилей СМОЛ показал, что более чем у половины больных подгрупп 1, 2 и 3 (в 63,5, в 64,1 и в 63,8% соответственно) выявлены признаки социально-психологической дезадаптации (СПД) (рис. 2).

Через 6 мес. АДТ в подгруппах 1 и 2 достоверно снизились признаки СПД, составив в подгруппе 1 – 24,9% (р=0,004), в подгруппе 2 – 23,6% (р=0,003). В подгруппе 3 (контрольной) через 6 мес. у 61,1% больных ИБС с депрессией сохраняется высокий уровень СПД.

На фоне АДТ наблюдалась положительная динамика в психологическом статусе больных подгруппы 1 и 2, что проявлялось в достоверном снижении уровня депрессии, соматической тревоги, ипохондричности, повышении настроения и активности, адекватной реакции на жизненные ситуации, улучшении социально-психологической адаптации. В контрольной группе за указанный период времени значимых различий динамики теста СМОЛ не отмечено.

Таблица 1

Анализ уровня депрессии по шкале CES-D у больных ССН до начала терапии в зависимости от класса антидепрессанта и пола пациентов

|

Больные ИБС, ССН с депрессией |

Средний балл уровня депрессии по шкале CES-D до лечения |

||||

|

Общая группа, n=90 |

Подгруппа 1 (тианептин, коаксил), n=30 |

Подгруппа 2 (сертралин, стимулотон), n=30 |

Подгруппа 3 (АДТ не назначалась), n=30 |

Уровень значимости p |

|

|

Оба пола |

21,20±1,20 |

20,97±1,92 |

21,25±1,70 |

21,20±1,67 |

p1-2=0,285 p1-3=0,118 p2-3=0,617 |

|

Мужчины |

20,96±1,88 |

20,83±1,12 |

20,98±1,43 |

20,91±1,25 |

p1-2=0,325 p1-3=0,239 p2-3=0,425 |

|

Женщины |

21,30±1,78 |

21,06±2,21 |

21,30±1,56 |

21,28±1,66 |

p1-2=0,986 p1-3=0,788 p2-3=0,791 |

|

p |

p=0,456 |

p=0,088 |

P=0,179 |

p=0,492 |

|

Примечание: АДТ –антидепрессивная терапия.

Таблица 2

Динамика показателей спектра липидов крови больных ИБС с депрессий на фоне терапии антидепрессантами

|

Показатели спектра липидов крови у больных ИБС с депрессией |

Средние значения показателей уровня липидов крови в ммоль/л, M±m |

|||||

|

ОХС |

ХС-ЛПВП |

ТГ |

ХС-ЛПНП |

ИА |

ИА по Климову |

|

|

Исходный уровень |

5,76±0,81 |

1,02±0,16 |

2,00±0,65 |

3,83±0,87 |

5,65±1,28 |

4,65±1,31 |

|

Через 6 мес. |

5,08±0,83 |

1,16±0,18 |

1,99±0,71 |

3,02±0,81 |

4,38±1,28 |

3,38±1,28 |

|

p |

0,0001 |

0,0001 |

0,947 |

0,013 |

0,0007 |

0,002 |

Примечание: ОХС – общий холестерин; ХС-ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности; ТГ – триглицериды; ХС-ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности; ИА – индекс атерогенности (ОХС/ХС-ЛПВП; ИА по А.Н. Климову (ОХС–ХС-ЛПВП/ХС-ЛПВП).

Снижение КЖ по исходным показателям было выявлено у всех больных ИБС с депрессией. У пациентов, которые принимали антидепрессанты, в динамике через 6 мес. отмечено повышение КЖ по шкалам физического функционирования (р=0,002), ролевых ограничений вследствие физических проблем (р=0,003), восприятия общего состояния здоровья (р=0,005), энергичности /жизнеспособности (p=0,0001), социального функционирования (p=0,01), ролевых ограничений вследствие эмоциональных проблем (p=0,01), психического здоровья (p=0,0001). Тогда как в подгруппе 3 вследствие сохраняющихся признаков депрессии наблюдалось еще большее снижение КЖ по шкалам, характеризующим психологический компонент здоровья: социальное функционирование (p=0,040), ролевые ограничения вследствие эмоциональных проблем (p=0,026) и психическое здоровье (p=0,0005).

Заключение

Улучшение психологического и пси

Рис. 1. Оценка эффективности АДТ и динамика показателей шкалы Гамильтона у больных ИБС в сравниваемых подгруппах через 6 мес.

Рис. 2. Динамика уровня теста СМОЛ у больных ИБС с депрессией и признаками СПД в зависимости от назначения антидепрессивной терапии: показателем СПД являются значения шкал СМОЛ, превышающие 60 Т-баллов

хического состояния пациентов, редукция симптомов депрессии при назначении АДТ способствовало повышению приверженности больных ИБС к лечению, правильной оценке своего соматического состояния, регулярному приему необходимых “базисных” препаратов, что в целом положительно отразилось на показателях КЖ.

На фоне длительной АДТ было выявлено значимое снижение и нормализация уровня АД, снижение частоты ангинозных приступов, снижение частоты приема короткодействующих нитратов, снижение атерогенных фракций холестерина и индексов атерогенности и повышение антиатерогенной фракции. Антигипертензивные препараты совместно с АДТ оказывали более эффективное антигипертензивное действие.

Применение антидепрессантов в схеме базисной терапии приводит не только к редукции симптомов депрессии, но также способствует снижению риска сердечно-сосудистых осложнений, повышению социально-психологической адаптации больных и показателей качества жизни.

Антидепрессанты сбалансированного действия тианептин и сертралин адекватных дозах имели благоприятный кардиальный профиль. Эффективность антидепрессантов проявилась в значительном уменьшении вклада психологических факторов в реализацию кардиальных симптомов, что положительно повлияло на клиническое течение ИБС и ряд факторов сердечно-сосудистых осложнений за длительный период наблюдения. Эффективность профилактических диспансерных мероприятий обеспечивается интегративным подходом к тактике ведения и лечения больных ИБС с депрессивными расстройствами на амбулаторно-поликлиническом этапе с учетом как общепринятых факторов сердечно-сосудистого риска, так и значимых психосоциальных факторов, а также обоснованной терапией антидепрессантами.

Список литературы Использование антидепрессантов первого ряда в комплексной терапии больных ишемической болезнью сердца

- Гарганеева Н.П. Новая стратегия многофакторной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами в условиях психосоциального стресса//Русский медицинский журнал. -2008. -Т. 16, № 25. -С. 1704-1711.

- Дробижев М.Ю. Использование современных антидепрессантов у больных с терапевтической патологией//Consilium medicum. -2002. -С. 7-10.

- Погосова Г.В. Психоэмоциональные расстройства при сердечно-сосудистых заболеваниях: терапевтические аспекты//Consiliummedicum. -2006. -Т. 8, № 5. -С. 118-123.

- Смулевич А.Б., Иванов С.В. Коаксил (тианептин) в терапии непсихотических депрессий у пациентов психиатрического стационара//Психиатрия и психофармакотерапия. -2006. -Т. 8, № 3. -С. 10-15.

- Arroll B., Macgillivray S., Ogston S. et al. Efficacy and tolerability of tricyclic antidepressants and SSRIs compared with placebo for treatment of depression in primary care: a meta-analysis//Ann. Fam. Med. -2005. -Vol. 3, No. 5. -P. 449-456.

- Glassman A.H., O'Connor C.M, Califf R.M. et al. Sertralin treatment of major depression in patients with acute MI or unstable angina//JAMA. -2002. -Vol. 228. -P. 701-709.

- Serebruany V.L., Glassman A.H., Malinin A.I. et al. Plateletendothelial biomarkers in depressed patients treated with selective serotonin reuptake inhibitor sertraline after acute coronary events: the Sertraline AntiDepressant Heart Attack Randomized Trial (SADHART) Platelet substudy//Circulation. -2003. -Vol. 108. -P. 939-944.

- Taylor C.B., Youngblood M.E., Catellier M. et al. Effects of Antidepressants Medication on Morbidity and Mortality in Depressed patients after myocardial infarction. ENRICHD trial//Arch. Gen. Psychiatry. -2005. -Vol. 62. -P. 792-798.