Использование бусин и бисера в женском костюме населения Среднего Прикамья в первой половине I тыс. н.э. (по материалам Тарасовского могильника)

Автор: Голдина Е.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Бусины и бисер представляют собой самую массовую категорию находок на Тарасовском могильнике I-V вв. н.э. в Среднем Прикамье - уникальном памятнике эпохи Великого переселения народов. В статье отражены выводы о применении этих украшений в женском костюме. Бусины чаще встречались в погребениях женщин 17-45 лет, а бисер -в захоронениях девочек и женщин 13-29 лет. Скорее всего, это связано с тем, что незамужние девушки носили шапочку, расшитую бисером и бронзовыми украшениями. Бусины и бисер входили в состав головного убора в виде ленты, обрамляя ее нижний край в один или несколько рядов. Они широко использовались и для дополнительного украшения височных подвесок. Часто встречаемые в погребениях в области головы единичные экземпляры бусин и бисера наводят на мысль о их применении в качестве амулетов. Из бусин и бисера делали ожерелья в одну или несколько нитей, чередуя их с бронзовыми пронизями. Часто эти украшения входили в состав подарочных наборов, где и сохранились целиком, включая органическую основу. Крупные бусины использовали в качестве темлячных подвесок. Ими также украшали ремешки, при помощи которых крепились ножи или бытовые предметы к поясу. Зафиксированные способы использования бусин и бисера имеют свое продолжение в традициях украшения женского костюма финно-угорских народов Приуралья.

Среднее прикамье, бусины, бисер, женский костюм, головной убор, ожерелье, височные подвески, темлячные подвески

Короткий адрес: https://sciup.org/145145811

IDR: 145145811 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.2.056-061

Текст научной статьи Использование бусин и бисера в женском костюме населения Среднего Прикамья в первой половине I тыс. н.э. (по материалам Тарасовского могильника)

Бусины в изобилии встречаются в могильниках Среднего Прикамья первой половины I тыс. н.э., в т.ч. и Тарасовском. Памятник расположен у с. Тарасова Сарапульского р-на Удмуртской Республики, на правом берегу р. Камы (рис. 1). На протяжении 18 лет (1980-1997 гг.) он изучался Камско-Вятской археологической экспедицией Удмуртского государственного университета под руководством Р.Д. Голдиной. Это один из крупнейших раскопанных финноугорских могильников в России (1 880 погребений). Он функционировал на протяжении первой половины I тыс. н.э. и относится к чегандинской культуре пьяноборской общности [Голдина, 2004, с. 3, 301, 306, 307]. Около трети погребений Тарасовского могильника (611 погребений, 32,5 %) содержали бусины и бисер (18 512 экз.). Разделение последних выполнено по диаметру изделия: у бисера он, как правило, 5 мм и менее, у бусин больше.

Реконструкции ко стюма носителей чегандин-ской культуры в Прикамье посвящено исследование А. А. Красноперова, который на основе комплексного подхода систематизировал массовые находки, относящиеся к одежде, из 80 могильников. В нем представлена классификация предметов костюма, основными конструктивными элементами которого являются детали, различающиеся по месту крепления или нахождения в погребении: 1) головной убор; 2) шейно-нагрудные и наручные украшения; 3) пояс; 4) украшения обуви; 5) детали, определяющие внешний вид и крой одежды [Красноперов, 2006, с. 11, 12, 44].

В данном исследовании проанализировано расположение бусин и бисера в женских погребениях Тарасовского могильника. Полученные результаты сопоставлены с выводами А.А. Красноперова, что позволило более подробно рассмотреть применение этих украшений в костюме населения Среднего Прикамья I тыс. н.э. и углубить некоторые представления о нем.

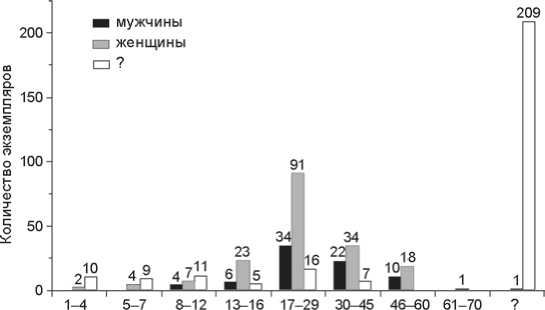

Бусины найдены преимущественно в погребениях женщин двух возрастных категорий: 17-29 (17,4 %) и 30-45 (6,5 %) лет (рис. 2, 1 ). Достаточно часто они встречались и в захоронениях мужчин такого же возраста (соответственно 6,5 и 4,2 %). Бисер же обнаружен в основном в погребениях женщин 17-29 (25,5 %) и 13-16 (8 %) лет (рис. 2, 2 ). Пол половины погребенных не определен (314 погребений, 51,4 %).

Использование бусин и бисера в женском костюме

Бусины обнаружены в 253 женских могилах (37,43 % от всех находок данной категории), а бисер в 145

Рис. 1. Месторасположение Тарасовского могильника на картах-схемах Евразии ( 1 ) и бассейна р. Камы ( 2 ).

(49,15 %). Они находились преимущественно в составе подарочного набора* (78 случаев, 35,95 %), в области головы (48 случаев, 22,13 %), нередко и в области головы, и в составе подарочного набора (10 случаев, 4,62 %), а также в районе бедер (10 случаев, 4,62 %) и груди (6 случаев, 2,77 %). В трех погребениях встречено сочетание локализации этих украшений в области головы, плеч и груди. Зафиксировано также по три случая их нахождения в районе плеч, рук, таза, коленей, в ногах. Другие варианты единичны.

Чаще всего число бусин в области головы не превышает 17 (57 случаев, 72,9 %), а в 24 могилах (30,8 %) обнаружено по одной-две. В восьми захоронениях (10,3 %) найдено от 22 до 45 экз. Следует отметить, что немногочисленные могилы с большим количеством находок в области головы содержали как бусины, так и бисер: в трех случаях - по 65 экз., в шести - от 64 до 99 (11,6 %), в четырех женских погребениях (5,2 %) - более 100 экз. В единственном захоронении вокруг черепа женщины собрано

Возраст

Возраст

Рис. 2. Распределение захоронений Тарасовского могильника, содержавших бусины ( 1 ) и бисер ( 2 ) по полу и возрасту погребенных [Сабиров, 2011, табл. 59, 68].

283 экз. бисера (погр. 886б). Представительные по количеству наборы состоят, как правило, из бисера.

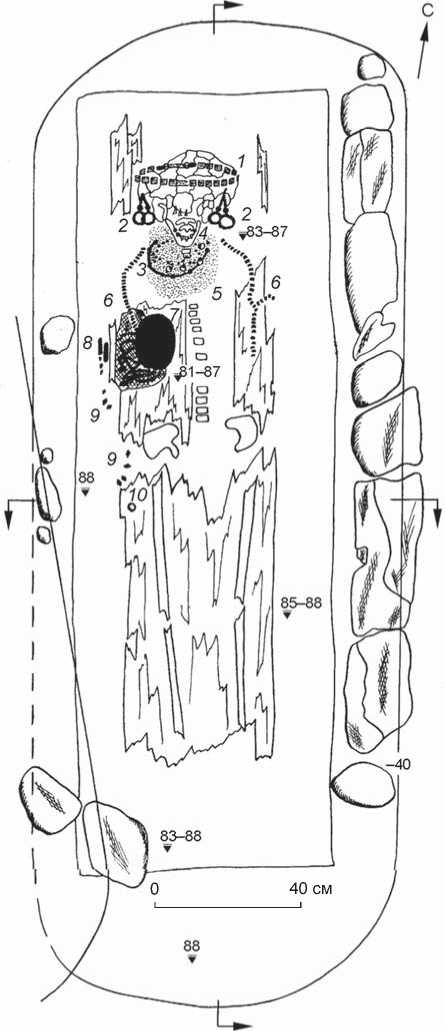

Нахождение бусин и бисера в области головы погребенных указывает на использование их в оформлении головных уборов. По наблюдениям А.А. Красноперова, основными видами головных уборов женщин были ленты или шапочки [2006, с. 66, 76, 81]. Лента представляла собой кожаную поло су шириной ок. 3 см с нашитыми бронзовыми накладками (погр. 1762), которые в ряде случаев дополнены бисером или мелкими бусинами в один (например, погр. 497, 687, 1783) либо несколько (погр. 1278, 1691) рядов.

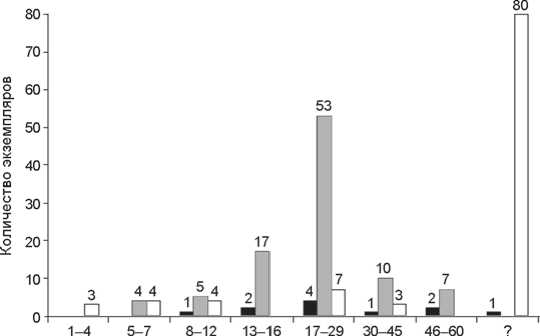

Шапочка состояла из тульи и пришитой к ней ленты шириной ок. 3 см. Судя по остаткам такого головного убора в погр. 886б, он мог быть расшит бисером. В большинстве случаев бисер использовался как дополнение к бронзовым накладкам и подвескам (например, погр. 687, 1215, 1526 и др.). В мог. 1027 (девочка 14 лет) сохранились остатки шапочки, основание которой составляла кожаная лента, украшенная с лицевой стороны рельефными обоймами из бронзы, с затылочной – бронзовыми подвесками и пронизями, по нижнему краю – многочастными бусинами. У висков к ней были прикреплены по две височные подвески. Верхняя часть шапочки была расшита бронзовыми пронизями (рис. 3) [Голдина, 2004, с. 174; Красноперов, 2006, с. 78, 81].

В ряде случаев трудно однозначно определить вид головного убора, но с уверенностью можно говорить, что он со стоял из разно-

Рис. 3. Головной убор в виде шапочки из погр. 1027 Тарасовского могильника ( 1 ) и его реконструкция (выполнена Л.И. Липиной) ( 2 ).

образных бронзовых украшений (накладок, подвесок, пронизей), бисера и/или бусин (погр. 532, 845, 1100, 1108 и др.). Отдельную группу составляют могилы, содержавшие скопления бусин и бисера в области головы, функциональное назначение которых сложно установить (погр. 130, 136, 594 и др.).

Бусины и бисер входили также в состав шейно-нагрудных украшений женского костюма: ожерелий, нагрудников и гривен. Ожерелья чаще всего представляли собой кожаный шнурок (реже нить или тонкую проволоку), на который надеты бронзовые спиральновитые (реже иные, например, погр. 1377) прониз-ки, чередующиеся с бусинами и иногда с подвесками из бронзы (например, погр. 1189) или раковин (погр. 1762). Встречаются также подобные украшения, составленные только из бусин и/или бисера, хотя, ввиду смещения вещей, не всегда возможно их точно идентифицировать (погр. 136?, 1061). Случаи нахождения ожерелий на шее погребенных редки. Чаще всего эти украшения входили в состав подарочных наборов, где и сохранились целиком, включая органическую основу (например, погр. 1696). Для их изготовления использовались бусины из полупрозрачного стекла светлых оттенков, как округлые (например, погр. 555, 1721, 1762, 1822), так и в форме параллелепипеда со срезанными вершинами (погр. 1696), или из хрусталя (погр. 132). Ожерелья из чередующихся спиральновитых пронизок и стеклянных бусин можно считать особенностью мазунинского населения [Останина, 1997, с. 3 8; Красноперов, 2006, с. 106; Голдина, Бернц, 2010, с. 68]. Нагрудники на Тарасовском могильнике редки. В погр. 1762 бусины и бисер (2 086 экз.) располагались в виде овала от шейных позвонков до нижних ребер. Возможно, бисер был нашит на тканую основу овальной формы. Ожерелье располагалось сверху скопления бисера (рис. 4) [Красноперов, 2006, с. 120]. На памятниках мазунинского времени Т.И. Останина отмечала случаи, когда на гривну нанизывались крупные бусины (по 1-3 экз.) [1992, с. 7, рис. 12, 1 , 13, 4 , 30, 4 ; 1997, с. 55]. На Тарасовском могильнике зафиксированы лишь две подобные находки: железная гривна с бронзовой бусиной (погр. 1010) и бронзовая - с сердоликовой (погр. 1028).

Бусины и бисер местные мастера нанизывали на височные подвески - женское украшение, широко распространенное в чегандинской культуре [Генинг, 1970, с. 142-143, табл. I; Останина, 1997, с. 33-34; табл. 11; Красноперов, 2006, с. 59; Голдина, Бернц, 2010, с. 66-67]. Они могли крепиться к головному убору симметрично у висков, входить в состав накос-ных украшений [Красноперов, 2006, с. 59], надеваться с помощью петель на ушную раковину [Голдина, 2004, с. 306]. На Тарасовском могильнике найдено 827 височных подвесок [Перевозчикова, 2005, с. 59].

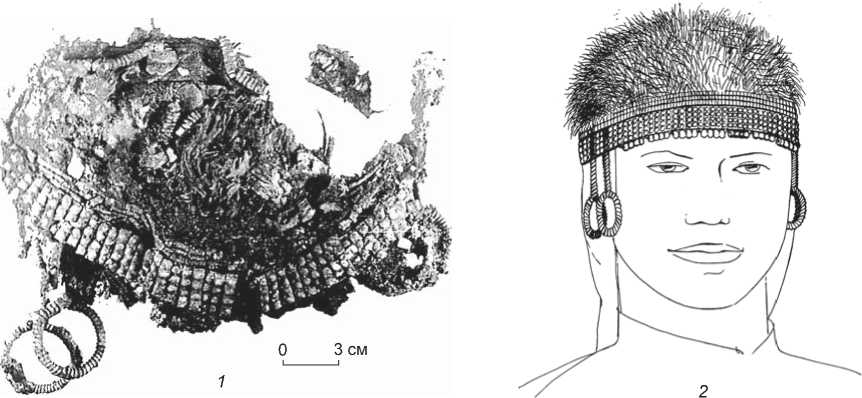

Рис. 4. План погр. 1762 Тарасовского могильника.

1 - бронзовые накладки и пряжки головного убора; 2 - бронзовые височные подвески (4 экз.); 3 - бронзовая пронизка с бронзовыми бусинами (13 экз.); 4 - подвески из раковин (4 экз.);

5 - бисер (2 056 экз.) и бусины (30 экз.); 6 - бронзовые прониз-ки - украшения рукавов; 7 - фибула с бронзовыми подвесками; 8 - бронзовая пряжка и наконечник пояса; 9 - бронзовая накладка пояса; 10 - бронзовое кольцо.

Эти украшения обнаружены у 398 погребенных (19 % от общего количества захороненных). Для 146 из них (36,7 %) не удалось провести половозрастной анализ. Из остальных большая часть (197; 49,5 %) - женщины преимущественно в возрасте от 17 до 45 лет. В погре-

бениях височные подвески встречались в количестве от 1 до 12 экз. В силу особенностей применения их чаще всего находят парами (159 случаев) [Сабиров, 2011, с. 60–61, табл. 60, 62, диагр. 48–50]. Височные подвески с бусинами обнаружены в 84 погребениях из 398 (21 %): 48 (57 %) женских, 4 мужских (5 %) и 32, где пол умерших не определен (38 %). В этих могилах найдено 227 височных подвесок, из них с бусинами 148. Распределение погребений, содержавших такие украшения с бусинами и без них, по полу и возрасту пропорциональное. В 50 могилах были только височные подвески с бусинами, а в 34 – и с ними, и без них. На одну подвеску было надето от 1 до 11 бусин. Чаще всего они мелкие стеклянные без декора (182 случая), лишь в шести случаях встречены декорированные. Важно отметить, что привозные бусины, конечно являвшиеся престижными, использовались местными ювелирами для украшения гривен и височных подвесок местных форм (с конической трубицей, листовидных и др.).

Бисер мог применяться в качестве обшивки одежды. Так, обнаруженные в погр. 865 в изголовье, справа и слева у черепа, в области груди и левого плеча рассыпавшиеся низки стеклянного бисера (125 экз.), возможно, украшали рубаху: один ряд шел по плечам, продолжаясь на левом рукаве [Красноперов, 2006, с. 182].

Бусины и бисер – самые частые находки в составе подарочного набора, уложенного в могилу. По наблюдениям А.Х. Пшеничнюка, этот обычай возник у кара-абызского населения в III–II вв. до н.э., а окончательно оформился к рубежу эр [1973, с. 178]. По мнению Т.В. Истоминой, жертвенные комплексы (подарочные наборы) являются особенностью финских культур лесной полосы Европы [1982]. В состав подарочных наборов часто входили украшения, применявшиеся в костюме. Такие наборы зафиксированы у 334 захороненных (326 могил, 17,3 % от общего числа погребений): 145 женщин, 18 мужчин; в 171 случае пол не определен [Сабиров, 2011, табл. 42–44]. Бусины и бисер входили в состав 245 подарочных наборов (73 %), причем в женских могилах встречались чаще, чем в мужских, – соответственно в 7,5 и 11,5 раз. Количество бусин и/или бисера в подарочных наборах женщин колеблется от 1 до 598 экз. Более половины наборов содержали от 1 до 12 (53 погребения, 50,9 %) или от 13 до 21 экз. (14 погребений, 13,6 %). Довольно велика группа в пределах нескольких десятков находок: от 22 до 82 (26 погребений, 25,6 %). Очевидно, такие скопления можно оценивать как ожерелья в одну или несколько нитей. Вместе с тем в подарочных наборах известны коллекции бусин и бисера, насчитывающие более 100 экз. (10 погребений, 10 %). В этих случаях в берестяные коробочки были уложены, очевидно, головные уборы, расшитые стеклянными из- делиями, или нагрудники. Так, например, отнесенное к подарочному набору скопление бисера (494 экз.) слева у черепа в погр. 136 может быть украшением шапочки [Голдина, 2003, табл. 52].

В области таза или бедер бусины и бисер встречались по 1–4 экз. и, как правило, рядом с ножами (погр. 416, 458, 763 и др.) либо другими бытовыми предметами (например, с железным крючком в погр. 743). Это зафиксировано и в мужских погребениях и связано, возможно, с использованием бусин в качестве темлячных подвесок к ножам или украшений ремешков, с помощью которых к поясу подвешивались другие бытовые предметы. Бусины могли служить также привесками к кожаным поясам (погр. 720, 939). В погр. 102 стеклянные бусины обнаружены возле костей стоп, между ними и ниже. Возможно, ими были оформлены обувные застежки. Предположительно бусины украшали обувь в области голени (погр. 113, 917).

Часто единичные бусины (по 1–3 экз.) лежали на дне могилы бессистемно: в области таза (погр. 551а, 939), бедер (погр. 143, 1188б), коленей (погр. 781, 788), голеней (погр. 625, 633, 1179), в ногах (погр. 829) и т.д. Вероятно, они попали туда в качестве подарка от участников погребального обряда.

Выводы

Бусины и бисер – самая массовая категория находок на Тарасовском могильнике I–V вв. н.э. в Среднем Прикамье. Число их в одной могиле колеблется от 1 до 2 087. Бусины чаще встречались в погребениях женщин 17–45 лет, а бисер – в захоронениях девочек и женщин 13–29 лет. Скорее всего, это связано с тем, что незамужние девушки носили шапочку, расшитую бисером и бронзовыми украшениями. Возможно, она напоминала хорошо известную у финно-угров девичью шапку такью, реконструированную и по археологическим материалам. Бусины и бисер обрамляли в один или несколько рядов нижний край головного убора – ленты. Обычно они использовались как дополнение к бронзовым деталям, оформляющим общий узор головных уборов. Часто встречаемые в погребениях в области головы единичные экземпляры (около трети всех находок, располагавшихся возле черепа) наводят на мысль о применении бусин и бисера в качестве амулетов. Кроме того, из них делали ожерелья в одну или несколько нитей, чередуя с бронзовыми пронизками. По мнению ряда исследователей, эти украшения из спиральновитых пронизок и стеклянных бусин можно считать особенностью мазунинского населения. Нахождение ожерелий на шее погребенных редко. Чаще всего они входили в состав подарочных наборов, где и сохра- нились целиком. В захоронениях женщин эти наборы содержали также головные уборы и/или нагрудники, расшитые бусинами и/или бисером. Местные ювелиры широко использовали как бусины, так и бисер для дополнительного украшения височных подвесок, реже гривен.

Нахождение единичных бусин в области пояса и в женских, и в мужских захоронениях позволяет предположить, что они служили в качестве темлячных подвесок или украшений ремешков, при помощи которых крепились ножи или бытовые предметы к поясу.

Редко бусинами и бисером расшивали обувь, а также нанизывали их на ремешки, закрепляющие обувь на щиколотке. Иногда единичные экземпляры бусин и бисера встречались в самых разных местах на дне могильных ям. Вероятно, это подарки умершему от участников погребальных церемоний. Зафиксированные способы использования бусин и бисера имеют свое продолжение в традициях украшения женского костюма финно-угорских народов Приуралья, прежде всего удмуртов*.

Список литературы Использование бусин и бисера в женском костюме населения Среднего Прикамья в первой половине I тыс. н.э. (по материалам Тарасовского могильника)

- Генинг В. Ф. История населения Удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху. -Свердловск; Ижевск: , 1970. -Ч. I: Чегандинская культура III в. до н.э. -II в. н.э. -258 с. -(Вопр. археологии Урала; вып. 10).

- Голдина Р.Д. Тарасовский могильник I-V вв. на Средней Каме. -Ижевск: Удмуртия, 2003. -Т. II. -721 с. -(МИКВАЭ; т. 11).

- Голдина Р.Д. Тарасовский могильник I-V вв. на Средней Каме. -Ижевск: Удмуртия, 2004. -Т. I. -317 с. -(МИКВАЭ; т. 10).

- Голдина Р.Д., Бернц В.А. Тураевский I могильник -уникальный памятник эпохи великого переселения народов в Среднем Прикамье (бескурганная часть). -Ижевск: Удмурт. гос. ун-т, 2010. -499 с. -(МИКВАЭ; т. 17).

- Истомина Т.В. Жертвенные комплексы средневековых могильников Приуралья как этнический определитель//Проблемы этногенетических исследований Европейского Северо-Востока. -Пермь: Перм. гос. ун-т, 1982. -С. 78-87.