Использование частей туши барана в погребальной практике населения Байкальского региона в XIII-XIV веках

Автор: Харинский А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения обычая помещать в могилу вместе с умершим части туши барана (овцы), зафиксированного в погребениях XIII-XIV вв. в Байкальском регионе. Рассмотрены материалы из трех районов, входивших в состав Монгольской империи (Юго-Восточное Забайкалье, Северное Прихубсугулье, Южное Приангарье). Дается описание захоронений, особое внимание уделяется бараньим костям, их составу и расположению в могиле. Отмечено, что для Южного Забайкалья характерно помещение в могильную яму в районе головы погребенного голени барана. Намного реже, чем берцовые кости, в захоронениях встречаются бараньи лопатки или позвонки. При этом последние чаще всего находятся под тазовыми костями погребенных или верхней частью бедренных. В Прихубсугулье голень барана клали возле руки или ноги умершего. В ангарских захоронениях фиксируется помещение в могилу головы барана и всей его спинной части, которые располагались в ногах покойника. Сделан вывод о том, что в захоронениях саянтуйского типа, распространенных в Южном Забайкалье и характеризующих погребальную традицию монголов имперского периода, преобладало помещение в могилу голени барана, которая располагалась вертикально. В других районах Байкальского региона фиксируются иные традиции в размещении частей туши барана в погребении, что, вероятно, связано с отсутствием в них монгольского населения и его элиты.

Монгольская империя, байкальский регион, саянтуйский погребальный ритуал, кости барана, берцовая кость, позвонок

Короткий адрес: https://sciup.org/145146766

IDR: 145146766 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.1.146-153

Текст научной статьи Использование частей туши барана в погребальной практике населения Байкальского региона в XIII-XIV веках

В начале XIII в. южная часть Байкальского региона вошла в состав Монгольской империи. Это событие оказало значительное влияние на разные стороны жизнедеятельности обитавшего здесь населения, в т.ч. и на особенности погребального ритуала. Жители остепненных районов по своему хозяйственному укладу и культурным традициям незначительно отличались от создателей империи – монголов. Это облегчило им восприятие новых культурных тенденций, распространенных среди титульной нации и через некоторое время приобретших общегосударственный характер.

К числу общих черт для значительной части погребений на территории империи, в т.ч. и в Байкальском регионе, можно отнести наличие в могиле костных остатков барана (овцы). В разных соотношениях они включали прежде всего берцовую кость, а также лопатку и ко сти спинной части туши. Обычай помещения бараньей голени в захоронения, вероятно, имел как утилитарное, так и сакральное значение. Кроме того, вертикально установленная в могиле часть задней ноги барана рассматривается рядом исследователей как важнейший культуроопределяющий элемент, характерный для монгольской общности первой половины II тыс. н.э. Так, например, Н.В. Именохоев отнес средневековые погребения с берцовой костью барана (овцы) к археологической культуре VIII–XIV вв., ареал которой охватывает часть территории Иркутской обл., Приольхонье, Западное и Восточное Забайкалье, Северную Монголию [Именохоев, 1988]. Эту культуру было предложено назвать раннемонгольской [Коновалов, 1989; Именохоев, 1989, 1992].

Чтобы понять, насколько устойчивой является традиция помещения в захоронения XIII–XIV вв. в Прибайкалье части задней ноги барана (овцы), сравним материалы из трех районов региона: долин рек Уру-люнгуй и Онон в Забайкальском крае, Ангары в Иркутской обл., с северного побережья оз. Хубсугул в Монголии.

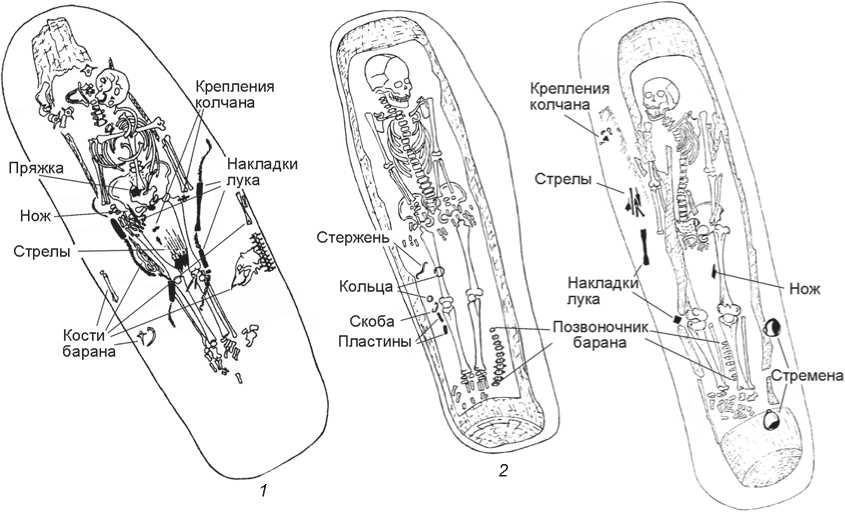

Захоронения с костями барана

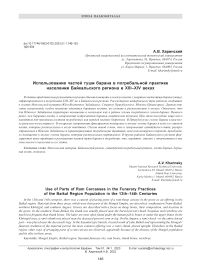

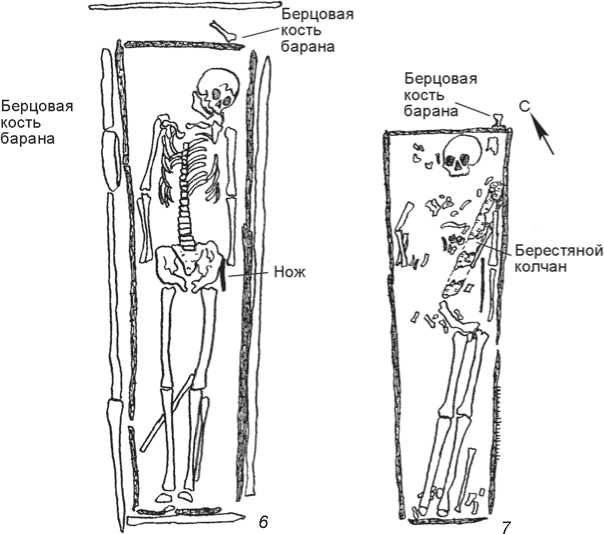

В XIII–XIV вв. в Юго-Восточном Забайкалье отмечается унификация погребального ритуала. Среди его основных элементов – помещение в могилу части туши барана (овцы), что хорошо фиксируется на материалах могильника Окошки, расположенного на левом берегу р. Урулюнгуй [Харинский и др., 2014]. Чаще всего в погребениях некрополя встречается берцовая кость овцы, вместе с которой единый блок составляют пяточная кость и астрагал. Голень животного размещали у стенки могилы справа от головы покойника (рис. 1, 1). Большая часть захоронений могильника разграблена. Но, невзирая на утрату анатомической целостности скелета человека, кости голени барана сохраняли свое положение в северозападном углу могильной ямы (рис. 1, 2). В захоронениях могильника Окошки берцовая ко сть животного развернута верхним эпифизом вниз. Если тело умершего укладывали во внутримогильное сооружение – деревянную раму, гроб, колоду или каменный саркофаг, – то голень барана размещали снаружи обязательно у северо-западного угла конструкции (рис. 1, 3, 4). Судя по данным из погр. 17, ее устанавливали в яму еще до того, как туда помещали внутримогильное сооружение: под тяжестью гроба ко сть сломалась, и часть голени оказалась под ним [Харинский и др., 2019]. В ряде случаев ко сти ноги барана были приподняты над дном могильной ямы на 20–25 см и находились на уровне лицевого отдела черепа погребенного, что предполагает наличие специальной ступеньки.

Размещение голени барана в изголовье умершего зафиксировано и в захоронениях в долине р. Онон. В погр. 2 могильника Будулан берцовая кость овцы найдена в северо-восточной части могилы у черепа погребенного [Асеев, Кириллов, Ковычев, 1984, с. 46, 47]. На могильнике Чиндант бараньи ко сти обнаружены возле северо-восточного торца колоды в погр. 6, на ее крышке у того же торца в погр. 10, на каменной плите, перекрывавшей деревянный гроб, в северной части погр. 11 [Там же, с. 49–56]. В погр. 10 могильника Улан-Хада III кость ноги барана найдена в северо-западном углу могилы, за пределами колоды [Ухинов, 2014]. Подобная практика отмечена в долине р. Онон и ранее XIII в. В погр. 1 и 7 (рис. 1, 6 , 7 ) могильника Малая Кулинда (раскопки 2003 г.), датируемых XI–XII вв., вертикально расположенные берцовые ко сти барана обнаружены у северо-восточного угла гроба [Ковычев, 2004б; Ко-вычев, Душечкина, 2004], как и в другой группе захоронений этого могильника, раскопанной в 1980 г. и относимой Е.В. Ковычевым к XII–XIII вв. [2004а, рис. 17] (рис. 1, 5 ), что указывает на значительную устойчивость данной традиции.

Помимо костей бараньей голени в захоронениях XIII–XIV вв. в Юго-Восточном Забайкалье встречаются поясничные позвонки и лопатки барана. На могильнике Окошки позвонки найдены в пяти захоронениях (в четырех они сохранили свое первоначальное положение), лопатки – в двух. В погр. 49 лопатка располагалась вертикально возле северо-восточного угла колоды, в которой был погребен младенец, а позвонки находились под ее дном (рис. 1, 3 , 4 ).

Несмотря на формирование в большей части Байкальского региона в имперский период единых погре-

Рис. 1. Захоронения с костями барана в Юго-Восточном Забайкалье.

1–4 – могильник Окошки: 1 – погр. 20, 2 – погр. 48, 3 , 4 – погр. 49; 5 – Малая Кулинда, 1980 г., погр. 22 [Ковычев, 2004а, рис. 17]; 6 , 7 – Малая Кулинда, 2003 г. [Ковычев, 2004б, рис. 1]: 6 – погр. 1, 7 – погр. 7.

бальных традиций, изве стных как саянтуйские [Ха-ринский, 2018], в некоторых его районах сохранялась определенная индивидуальность. Она проявлялась и в особенностях помещения в могилу вместе с умер- шим частей туши барана. Одним из таких районов было северное побережье оз. Хубсугул (Монголия). К настоящему времени там раскопано пять непотревоженных и шесть частично разрушенных захороне- ний XIII–XIV вв., в которых имеются кости овцы [Ха-ринский, Эрдэнэбаатар, 2011, 2019; Оргилбаяр и др., 2019; Оргилбаяр… Баянсан, 2019].

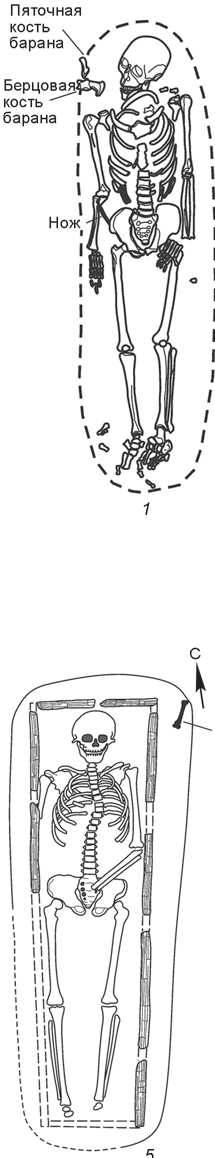

В погр. 2 могильника Зуун-Хярын-Дэнж-1 умерший был захоронен в вытянутом положении на спине, головой на северо-запад (рис. 2, 1). Возле костей правой руки находилось берестяное изделие прямоуголь- ной формы, возможно остатки колчана. Под ним обнаружены сохранившие свой анатомический порядок кости задней ноги барана (большая берцовая, астрагал и пяточная), которые располагались горизонтально и были ориентированы верхней частью на северо-запад. Под правой седалищной костью таза погребенного найдены два стыкующихся друг с другом пояс-

Берестяной туесок\

Берестяной колчан?*—

\ Золотые \бляшки у/ Фрагмент х /Лх , янтарного хх/ изделия

Кости Д/ ноги барана

Железная пряжка

Дерево

Бронзовое зеркало— в шелке

2_Кости ноги \ барана

Позвоню барана '

Береста

Колчанный крюк

Стремена

Кости задних ног барана~

Бронзовая бляшка —

Д Позвонки \барана

Бокка

50 cм

Бронзовая трубка . (тумаруА

Раковина каури

/ Позвонки / барана

Фрагменты железного '

изделия

Берестяные запятники' обуви

Кости голени барана^х _

Колода

Рис. 2. Захоронения с костями барана на северном побережье оз. Хубсугул.

1 – Зуун-Хярын-Дэнж-1, погр. 2; 2–4 – Урд-Хяр-2: 2 – погр. 23, 3 – погр. 24, 4 – погр. 26.

ничных позвонка овцы, развернутые передней частью на северо-запад.

На могильнике Урд-Хяр-1 в погр. 9 умерший был захоронен в колоде в вытянутом положении на спине, головой на северо-восток. Между колодой и стенкой могильной ямы к юго-востоку от верхней части левой бедренной кости человека найдена вертикально расположенная нижним эпифизом вверх пястная кость овцы. Под правой бедренной костью человека обнаружены три поясничных позвонка барана. Во время погребения они находились в сочлененном состоянии и были ориентированы передней частью на запад.

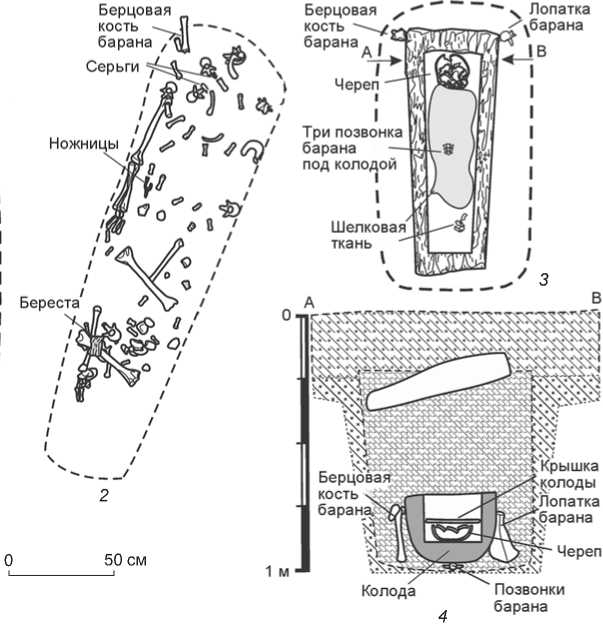

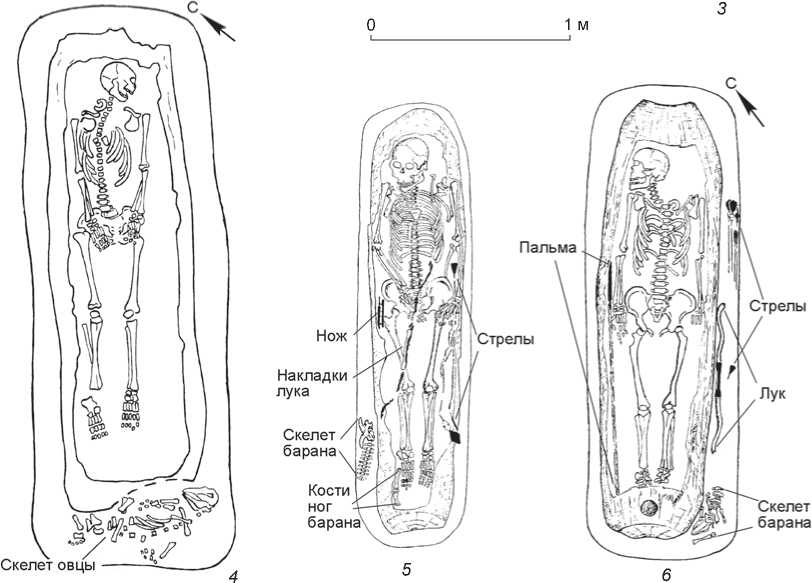

Рис. 3. Захоронения с костями барана в южной части долины Ангары [Николаев, 2004].

1 – могильник Доглан, погр. 15; 2 , 3 – могильник Шебуты III: 2 – погр. 5, 3 – погр. 6; 4–6 – могильник Усть-Уда: 4 – раскоп 4, погр. 1, 5 – раскоп 6, погр. 4, 6 – раскоп 6, погр. 10.

Три захоронения с костями барана раскопаны на могильнике Урд-Хяр-2. В погр. 23 умершая была захоронена в вытянутом положении на спине, головой на северо-запад. Над ней находилось деревянное перекрытие. Слева от костей левой кисти человека вдоль стенки могильной ямы в анатомическом порядке обнаружены кости задней ноги барана (берцовая, предплюсневые, плюсневая). Они располагались наклонно, верхними эпифизами на северо-восток. Между бедренными костями человека лежали два поясничных позвонка барана. Во время погребения они находились в сочлененном состоянии и были ориентированы передней частью на юго-восток (рис. 2, 2 ).

В погр. 24 умерший был уложен так же, как предыдущий, но головой на северо-восток. В юго-западной части могильной ямы вдоль северо-западной и юговосточной стенок в анатомическом порядке находились кости задних ног барана (берцовая, предплюсневые, плюсневая). Они располагались наклонно, верхними эпифизами на юго-запад (рис. 2, 3 ). У левой бедренной кости погребенного обнаружены два бараньих позвонка. Во время погребения они находились в сочлененном состоянии. В 1 м к северо-востоку от могилы располагалась круглая яма, в которой обнаружены череп и кости ног ягненка. Вероятно, перед захоронением они составляли единое целое со шкурой, снятой с убитого животного и помещенной в яму.

В погр. 26 умерший был захоронен в колоде в вытянутом положении на спине, головой на востоко-се-веро-восток. Кости средней части скелета отсутствовали. Справа от черепа и плечевой кости погребенного обнаружены берцовая и предплюсневые кости барана (рис. 2, 4 ). В момент захоронения они представляли единый блок, ориентированный верхним эпифизом на востоко-северо-восток и расположенный параллельно костяку.

Иначе, чем в погребениях Юго-Восточного Забайкалья и северного побережья Хубсугула, кости барана располагались в захоронениях южной части долины Ангары. На могильнике Доглан кости голени барана обнаружены в могильной яме с двух сторон от костей ног погребенного, ориентированного головой на северо-запад (погр. 14 и 15). Помимо этого, в погр. 15 у северо-восточной стенки (к юго-востоку от бараньих костей ног) располагались часть позвоночника и череп барана, а у юго-западной (к юго-востоку от бараньих костей ног) – его шейный позвонок и ребро (рис. 3, 1). На могильнике Шебуты III раскопано несколько захоронений, в которых погребенный располагался в колоде и был ориентирован головой на северо-запад. В каждом из них обнаружен позвоночник барана. В погр. 5 и 7 он лежал возле костей нижней части левой ноги человека (рис. 3, 2), а в погр. 6 – между его берцовыми костями (рис. 3, 3). Во всех случаях позвоночник находился в анатомическом порядке и был ориентирован в том же направлении, что и человеческий костяк [Николаев, 2004, рис. 49, 52, 66–68].

В трех погребениях могильника Усть-Уда, в которых умершие были захоронены в колодах, обнаружены скелеты овцы/барана. В погр. 1 раскопа 4 погребенный был ориентирован головой на северо-восток. Скелет овцы располагался вдоль юго-западной стенки колоды черепом на юго-восток (рис. 3, 4 ). В погр. 4 раскопа 6 погребенный был ориентирован головой на север. Череп и позвоночник барана находились к западу от южного конца колоды. Костяк животного был ориентирован черепом на север (рис. 3, 5 ). Кости ноги барана располагались в колоде вдоль ее стенки к юго-западу от костей стопы правой ноги человека. В погр. 10 этого же раскопа погребенный был ориентирован головой на северо-восток. Скелет барана располагался у юго-западной оконечности колоды вдоль ее юго-восточной стенки черепом на юго-запад (рис. 3, 6 ) [Николаев, 2004, рис. 86, 94, 99].

Обсуждение

Традиция помещения в могилу вертикально установленной голени барана получила широкое распространение на просторах Монгольской империи. Этот элемент погребального обряда прежде всего характерен для самих монголов, но, вероятно, был заимствован и близкими к ним в культурном отношении народами. На юге Сибири большая часть захоронений XIII– XIV вв., в которых он зафиксирован, отмечена в Южном Забайкалье.

Пока сложно говорить о том, где изначально сформировалась традиция устанавливать в могилу у изголовья умершего голень барана. В долине Онона данный обычай, по мнению Е.В. Ковычева, был известен уже в XI–XII вв. [1981, 2004б]. Примерно в это же время он фиксируется на юге Западного Забайкалья в долине р. Селенги. На могильнике Кибалино, датируемом XI–XIV вв., в семи из восьми раскопанных могил обнаружены вертикально или наклонно расположенные берцовые кости барана. В четырех случаях кость находилась в северо-восточном углу могильной ямы, в двух – в северо-западном и в одном – за черепом погребенного. В центральной части двух захоронений могильника обнаружены позвонки барана [Коновалов, Данилов, 1981]. Бараньи кости присутствовали и в погребении, исследованном на правом берегу р. Селенги в 1 км от моста по трассе Улан-Удэ – Кяхта. У левой ключицы погребенного находилась трубчатая ко сть барана, расположенная вертикально, а у плечевой кости правой руки с внешней стороны – три бараньих позвонка [Асеев, Кириллов, Ковычев, 1984, с. 34]. В 15 км к востоку от Усть-Кяхты в местности Субуктуй раскопано парное захоронение.

Мужской костяк лежал в западной части могилы, женский – в восточной. Рядом с черепом мужчины обнаружена вертикально стоящая трубчатая кость барана, а возле костей правой кисти – его позвонки. Один бараний позвонок находился у локтевого сустава левой руки женщины [Там же, с. 36]. В погр. 1 могильника Варварина Гора кость ноги барана располагалась вертикально в северо-западном углу домовины из досок, у черепа погребенного [Там же, с. 38].

Судя по материалам захоронений XIII–XIV вв. в Юго-Восточном Забайкалье, ко сти голени барана обнаружены примерно в половине из них. В большинстве случаев (ок. 90 %) они располагались вертикально возле черепа погребенного. Намного реже, чем берцовая кость, в захоронениях встречаются лопатки и позвонки овцы [Харинский, 2015]. При этом последние чаще всего фиксируются под тазовыми костями погребенных или верхней частью бедренных.

В погребальном обряде жителей Прихубсугулья в XIII–XIV вв., как и в Южном Забайкалье, активно использовались части туши овцы (барана). В четырех из пяти рассмотренных нами случаев это были два-три поясничных позвонка, относящиеся к той части туши животного, которая именуется корейкой. Ее клали на дно могильной ямы перед тем, как туда укладывали умершего. В погребальной практике населения Прихубсугулья не отмечено помещение в могилу возле головы покойника вертикально установленной голени барана. Она здесь размещалась в других частях могильной ямы. В двух случаях голень была расположена горизонтально справа от правой руки умершего, в одном – наклонно слева от левой руки. В одну могилу были помещены две задние ноги барана, которые располагались наклонно между стенками ямы и ногами покойника. Возле этого захоронения находилось отдельное погребение шкуры ягненка с головой и ногами. Лишь в одном случае зафиксировано вертикальное размещение в могиле (слева от левой ноги человека) нижней части голени овцы.

Ангарские захоронения, в которых были обнаружены ко сти овцы (барана), относятся к усть-талькинской культуре (XI–XIV вв.) [Николаев, 2004, с. 158], распространенной на северной периферии Монгольской империи. Здесь не было имперской элиты, как и самого монгольского населения, что способствовало сохранению целого ряда собственных культурных традиций усть-талькинцев, в т.ч. и помещения частей туши овцы (барана) в могилу. Они располагались в ногах умершего в колоде или за ее пределами. В отличие от Забайкалья и Прихубсугулья, в Приангарье в могилу помещали целую тушу овцы или ее значительную часть. Наличие возле черепа погребенного берцовой кости овцы в усть-талькинской культуре не зафиксировано. Од- ной из важнейших особенностей этой культуры является сооружение рядом с могилами людей отдельных погребений лошади, коровы или барана.

Заключение

Несмотря на унификацию погребального обряда в Монгольской империи в XIII в., в Байкальском регионе оставались районы, где сохранялась культурная индивидуальность, в т.ч. и в вопросах помещения в могилу частей овечьей туши. Если для захоронений саянтуйского типа, отражающих погребальную практику монголов имперского периода, характерно помещение в могилу голени овцы (барана) в вертикальном положении, то в других районах региона фиксируются иные традиции. В погребениях усть-талькинской культуры, носители которой представляли самый восточный анклав культур кыпчакского круга, в ногах умершего преимущественно клали корейку овцы. На берегах Хубсугула, где проживали туматы, голень овцы помещали в могиле возле руки или ноги покойника. Вероятно, сохранение этих локальных отличий было связано с отсутствием в северных периферийных районах империи монгольского населения и его элиты.

Список литературы Использование частей туши барана в погребальной практике населения Байкальского региона в XIII-XIV веках

- Асеев И.В., Кириллов И.И., Ковычев Е.В. Кочевники Забайкалья в эпоху средневековья. – Новосибирск: Наука, 1984. – 201 с.

- Именохоев Н.В. Средневековый могильник у с. Енхор на р. Джиде (предварительные результаты исследования) // Памятники эпохи палеометалла в Забайкалье. – Улан-Удэ: БФ СО АН СССР, 1988. – С. 108–128.

- Именохоев Н.В. К вопросу о культуре ранних монголов (по данным археологии) // Этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в средние века. – Новосибирск: Наука, 1989. – С. 55–62.

- Именохоев Н.В. Раннемонгольская археологическая культура // Археологические памятники эпохи средневековья в Бурятии и Монголии. – Новосибирск: Наука, 1992. – С. 23–48.

- Ковычев Е.В. Монгольские погребения из Восточного Забайкалья // Новое в археологии Забайкалья / отв. ред. И.И. Кириллов. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 73−79.

- Ковычев Е.В. Далекое прошлое Поононья // История и география Оловяннинского района. – Чита: Поиск, 2004а. – С. 4–95.

- Ковычев Е.В. Раннемонгольские погребения из могильника Малая Кулинда // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2004б. – Вып. 2. – С. 181–196.

- Ковычев Е.В., Душечкина Т.А. Монгольские погребения Поононья (новые данные по погребальному обряду древних монголов) // Традиционные культуры и общества Северной Азии с древнейших времен до современности: мат-лы XLIV Регион. археол.-этногр. конф. студентов и молодых ученых. – Кемерово: Изд-во Кем. гос. ун-та, 2004. – С. 256–257.

- Коновалов П.Б. Корреляция средневековых археологических культур Прибайкалья и Забайкалья // Этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в средние века. – Новосибирск: Наука, 1989. – С. 5–20.

- Коновалов П.Б., Данилов С.В. Средневековые погребения в Кибалино (Западное Забайкалье) // Новое в археологии Забайкалья. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 64–73.

- Николаев В.С. Погребальные комплексы кочевников юга Средней Сибири в XII–XIV веках: усть-талькинская культура. – Владивосток; Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2004. – 306 с.

- Оргилбаяр С., Харинский А.В., Эрдэнэбаатар Д., Мандалсүрэн Н. Монгол-Оросын хамтарсан «Төв Азийн археологийн шинжилгээ-1» төслийн Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын нутагт явуулсан малтлага судалгааны ажлын урьдчилсан үр дүнгээс // Монголын археологи – 2018: Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. – Улаанбаатар, 2019. – Х. 140–146.

- Оргилбаяр С., Харинский А.В., Эрдэнэбаатар Д., Мандалсурэн Н., Баянсан П. Монгол-Оросын хамтарсан «Төв Азийн археологийн шинжилгээ-1» төслийн Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын нутагт явуулсан малтлага судалгааны ажлын урьдчилсан үр дүнгээс // Монголын археологи – 2019: Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. – Улаанбаатар, 2019. – Х. 200–207.

- Ухинов З.Ч. Погребения XII–XIV вв. могильников Улан-Хада I и III в Восточном Забайкалье // Современные проблемы древних и традиционных культур народов Евразии: тез. докл. LIV Регион. археол.-этногр. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Красноярск, 25–28 марта 2014 г. / отв. ред. П.В. Мандрыка. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – С. 194–196.

- Харинский А.В. Кости барана в забайкальских погребениях X–XV вв. // Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии: мат-лы Междунар. науч. конф., Улан-Удэ, 7–8 апр. 2015 г. / отв. ред. Б.В. Базаров. – Иркутск: Оттиск, 2015. – С. 407–415.

- Харинский А.В. Южное Прибайкалье накануне образования Монгольской империи // Археология евразийских степей. – 2018. – № 4. – С. 187–192.

- Харинский А.В., Номоконова Т.Ю., Ковычев Е.В., Крадин Н.Н. Останки животных в монгольских захоронениях XIII–XIV вв. могильника Окошки I (Юго-Восточное Забайкалье) // РА. – 2014. – № 2. – С. 62–75.

- Харинский А.В., Рыкун М.П., Ковычев Е.В., Крадин Н.Н. Монгольский могильник середины XIII – начала XV в. Окошки 1 в Юго-Восточном Забайкалье: конструктивные и антропологические аспекты // Генуэзская Газария и Золотая Орда / ред. С.Г. Бочаров, А.Г. Ситдиков. – Казань; Кишинэу: Stratum Plus, 2019. – Т. 2. – С. 69–106.

- Харинский А.В., Эрдэнэбаатар Д. Северное Прихубсугулье в начале II тыс. н.э. // Теория и практика археологических исследований / отв. ред. А.А. Тишкин. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2011. – Вып. 6. – С. 107–124.

- Харинский А.В., Эрдэнэбаатар Д. Население Северного Прихубсугулья (Монголия) в XIII–XIV вв.: по письменным и археологическим данным // Азак и мир вокруг него: мат-лы Междунар. науч. конф., Азов, 14–18 окт. 2019 г. – Азов: Изд-во Азов. музея-заповедника, 2019. – С. 212–216.