Использование данных социальных сетей для мониторинга памятника наскального искусства Сикачи-Алян (Хабаровский край, Россия)

Автор: Пахунов А.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы конференции "Знаки и образы в искусстве каменного века"

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

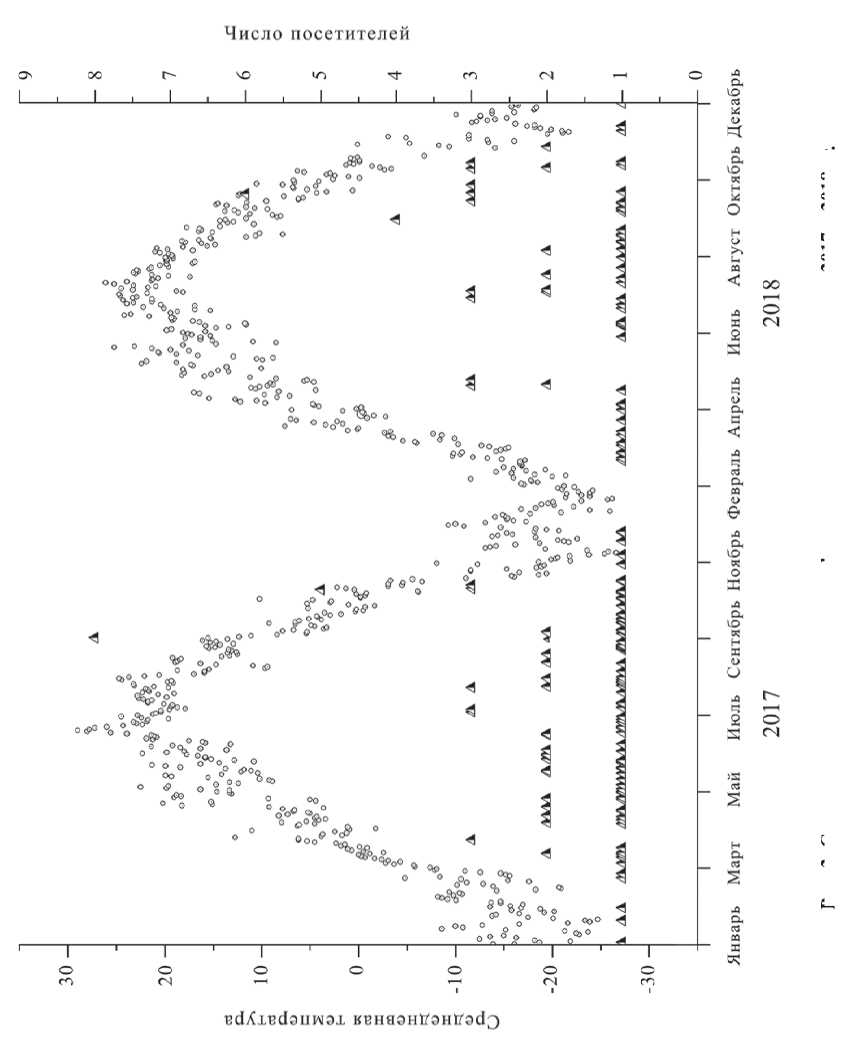

Многие памятники наскального искусства под открытым небом доступны для свободного посещения туристами не только в России, но и во всем мире. Это увеличивает вероятность повреждения петроглифов и росписей в результате актов вандализма и, как следствие, вызывает необходимость постоянного наблюдения за их состоянием сохранности. В статье описывается новый подход к мониторингу памятника и анализу посетительской активности с использованием пользовательского контента социальной сети «Инстаграм» на примере памятника наскального искусства «Петроглифы Сикачи-Аляна». Собранная база данных содержит 1500 изображений, сгруппированных по дате и номеру камня и охватывающих интервал с 2016 по 2020 г. На основе полученной информации был построен график посещений памятника по дням, выделены основные маршруты передвижения по пунктам 1 и 2, прослежена динамика изменения уровня воды в р. Амуре, выполнены наблюдения о состоянии сохранности отдельных камней с привлечением климатологических данных. Было показано, что на памятнике имеется несколько «точек притяжения», наиболее часто появляющихся на фотографиях, - это не только камни с самыми эффектными и легко обнаружимыми изображениями, но и информационные щиты и стелы, всегда доступные в течение года. Памятник посещается в течение всего года с некоторым снижением во время паводков, когда многие камни скрываются под водой и доступ на пункт 2 затруднен. Предложенный подход к мониторингу возможно реализовать на любом открытом памятнике со значительным числом посетителей. Это позволит исследователям отслеживать информацию о состоянии сохранности и посещениях памятника и на основе полученной информации принимать решения о необходимых охранных и консервационных мероприятиях.

Наскальное искусство, дальний восток, сикачи-алян, мониторинг, социальные сети, публичная археология

Короткий адрес: https://sciup.org/143175975

IDR: 143175975

Текст научной статьи Использование данных социальных сетей для мониторинга памятника наскального искусства Сикачи-Алян (Хабаровский край, Россия)

В последние годы социальные сети глубоко проникли в жизнь людей, не только частную, но и профессиональную. В основном они используются в целях персональной репрезентации на личных страницах специалистов или в качестве источников информации о деятельности организаций для широкой аудитории. Однако социальные сети возможно использовать и в обратном направлении – собирая информацию пользователей о памятниках в исследовательских целях. Это важно не только для понимания особенностей восприятия памятников посетителями, которые зачастую публикуют фотографии с кратким описанием, но и в качестве источника информации об их поведении на памятнике и состоянии его сохранности. Большое число пользователей социальных сетей, желающих поделиться яркими моментами необычного путешествия, каким является посещение памятника археологии, обеспечивает значительный объем постоянно пополняемых данных. Использование дополнительных данных из Интернета увеличивает временное разрешение мониторинга. Если специалисты посещают отдаленные памятники несколько раз в год, то с привлечением данных пользователей появляется возможность увеличить частоту фиксации вплоть до одного дня.

Согласно исследованию туристической области на Дальнем Востоке, с 2015 по 2018 г. туристический поток вырос на 71,5 %. Большая его часть приходится

Рис. 1. Местоположение 1 и 2 пункта памятника «Петроглифы Сикачи-Аляна»

на региональный туризм, причем наиболее привлекают людей культурно-исторические достопримечательности (Развитие туризма на Дальнем Востоке…, 2018). Возможно предположить, что в первую очередь люди посещают наиболее доступные памятники, в том числе и археологические, на территории и вокруг крупных городов. Одним из таких объектов является Сикачи-Алян – памятник наскального искусства, расположенный в 75 км от Хабаровска на берегу реки Амур. Камни с петроглифами расположены непосредственно на берегу реки, причем наблюдать многие из них возможно только при очень низком уровне воды (рис. 1).

Наиболее ранние петроглифы относятся ко времени неолита, а самые поздние – к эпохе Средневековья ( Окладников , 1968). Памятник расположен на территории национального нанайского села с менее чем 300 жителей. Значимость памятника отмечена включением в предварительный список ЮНЕСКО в 2003 г. Кроме того, он стал первым памятником археологии Дальнего Востока, признанным особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации.

Первые публикации петроглифов относятся к концу XIX в. ( Laufer , 1899), в 1930-е гг. петроглифы копировались А. П. Окладниковым с применением техники эстампажа ( Миклашевич , 2015), первое же подробное описание всех местонахождений памятника было опубликовано А. П. Окладниковым в 1971 г.

( Окладников , 1971). Текущие работы на памятнике с применением современных методов фиксации позволили выявить новые изображения и задокументировать камни в их природном ландшафте ( Ласкин и др. , 2019). Также были зафиксированы многочисленные примеры природного и антропогенного воздействия на памятник, такие как перемещение и переворачивание камней с появлением новых петроглифов ( Ласкин , 2007; Дэвлет, Ласкин , 2015). Все это повышает актуальность мониторинга с максимально возможной частотой.

Памятник «Петроглифы Сикачи-Аляна» является знаковым для региона, однако ввиду отдаленности от центральной части России (расстояние от Москвы до Хабаровска 6 000 км) и связанных с этим транспортных издержек, посещают памятник в основном жители Дальнего Востока и Сибири. Региональную специфику туризма хорошо иллюстрирует статистика поисковых запросов в поисковой системе Яндекс за апрель 2020 г. по России по ключевому слову «Сикачи-Алян». Наибольший интерес к местоположению проявляют в Хабаровском крае, меньше – в расположенных рядом Приморском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. Интересно отметить, что активно ищут информацию о Сикачи-Аляне и в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Ввиду карантинных мер и фактического отсутствия туризма это, вероятно, связано с расположением в упомянутых городах крупных археологических институтов, сотрудники которых собирают информацию о памятнике (косвенно об этом свидетельствует превалирование запросов со стационарных компьютеров), но также может быть связано и с общим числом жителей, часть из которых интересуется культурным наследием, ведь данные города занимают первые три места по населению. В предыдущие месяцы распределение поисковых запросов было принципиально схожим.

В качестве источника для создания базы данных пользовательских фотографий памятника Сикачи-Алян была выбрана социальная сеть «Инстаграм», поскольку в ней всегда публикуются фотографии. Количество публикаций после посещения памятника растет год от года, поскольку, с одной стороны, увеличивается туристический поток, а с другой – растет число пользователей социальной сети. Полученные данные характеризуются большим объемом фотографий и достаточно равномерным распределением посещений в течение года, что позволяет оперативно отслеживать изменения на памятнике (рис. 2).

Открытые публикации пользователей обрабатываются исключительно с исследовательскими целями, проект направлен на сбор и обработку данных для мониторинга состояния сохранности памятника, выявления паттернов поведения и подготовки рекомендаций по взаимодействию с посетителями. На первом этапе пользовательский контент фильтровался по геолокации и хештегам, после чего отбирались изображения с петроглифами. Затем проводилась сортировка фотографий по датам и номерам камней. Хотя обычно публикации выполняются непосредственно на месте, плохая связь на данном памятнике не позволяет этого сделать. Таким образом, большинство публикаций являются отложенными. Тем не менее возможные неточности в один-два дня в датах размещения отдельных фотографий не влияют существенно на анализ общей динамики посещения памятника.

Рис. 2. Среднегодовые температуры и факты посещения памятника за 2017 и 2018 гг.

Результаты и обсуждение

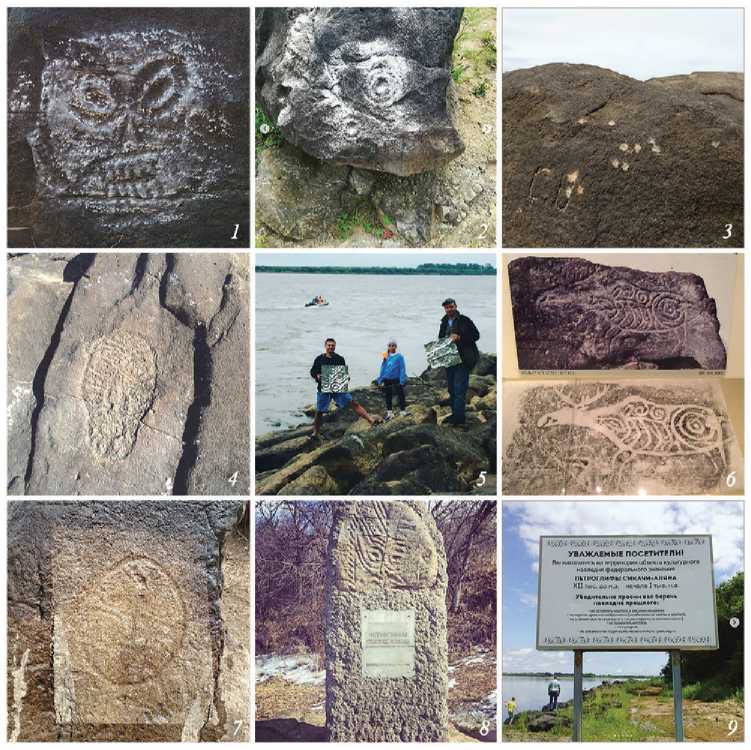

Комплекс петроглифов состоит из нескольких пунктов, два наиболее крупных скопления – пункты 1 и 2 – располагаются рядом с с. Сикачи-Алян. Однако если к пункту 1 доступ по дороге в течение года не ограничен, то посещение пункта 2 возможно по берегу только при низком уровне воды, а в летнее время – только по воде. Это приводит к популярности осенних и зимних экскурсий, что расширяет покрытие базы данных изображений в эти сезоны, когда исследовательская работа на памятнике затруднена или невозможна. Петроглифы из первого пункта, в связи с его большей доступностью, оказываются на фотографиях чаще, причем на большинстве фотографий зафиксирована личина на камне номер 18, первом в данной группе (рис. 3: 1–6 ).

Основным видом активности на памятнике является поиск самих петроглифов, многие из которых плохо видны, особенно в условиях рассеянного освещения, когда рельеф не выделяется тенями. Поэтому часть публикаций оказываются «пустыми» – на фотографиях присутствуют только камни без петроглифов, также об этом сообщается в описании. Вероятно, это происходит в случае посещения памятника без гида и тщательной предварительной подготовки.

Одним из самых узнаваемых среди всех петроглифов Сикачи-Аляна является изображение лося на верхней грани камня номер 65. Горизонтальное расположение плоскости ассоциируется у посетителей с языческим алтарем, в результате чего на камне неоднократно фиксировались продукты питания, оставленные посетителями (рис. 3: 7 , 8 ). Примеры подобного рода «ритуальной» активности наблюдаются на многих памятниках наскального искусства: в пещерах на Южном Урале, писаницах Южной Сибири и др.

На памятнике имеются и другие точки притяжения – эффектные и доступные большую часть года петроглифы, которые наиболее часто фотографируют. Для таких камней было возможно сделать выборку, охватывающую большой временной интервал, в которой частота снимков достаточно велика, чтобы проследить динамику изменений состояния сохранности изображения в течение года.

Поскольку камни с петроглифами находятся на берегу реки, во время паводков происходит их частичное затапливание. Берег имеет пологий склон, поэтому при повышении уровня воды камни скрываются под водой, начиная с расположенных наиболее низко. Посредством сопоставления уровней воды разных лет и текущей обстановки на памятнике было установлено, что практически каждый год большинство камней на пункте 2 оказываются под водой, а полностью пункт затапливался более 30 раз за последние 120 лет.

Изменение состояния сохранности происходит в основном у затапливаемых камней: этот процесс цикличен, поскольку периоды паводков два раза в год чередуются с более низким уровнем воды. При продолжительном нахождении в воде на камнях оседает ил, образующий глиняную корку после схода воды и высыхания. Последствия паводков разных лет сказываются на состоянии камней по-разному. В отдельных случаях следы не были заметны уже через несколько недель, в других же – сохранялись более двух лет. Возможно, на степень и устойчивость загрязнения влияют продолжительность нахождения под водой,

Рис. 3. Фотографии петроглифов Сикачи-Аляна из социальной сети «Инстаграм»

1–6 – личина на камне 18, пункт 1; 7–11 – изображение лося на верхней грани камня 63, пункт 2

температура воды и воздуха и солнечная активность, а также, вероятно, двустадийность отдельных паводков. После осеннего паводка 2017 г. на камне 65 появилась отчетливая разделительная черта, соответствующая максимальному уровню воды. Естественный темный цвет камня сохранился только в незато-пленной части, тогда как часть плоскости, находившаяся под водой, приобрела коричневый оттенок. По окончании паводка камни очищаются как под действием осадков, так и посетителями во время возобновляющихся экскурсий (рис. 3: 9–11 ). Помимо улучшения внешнего вида периодическая очистка также препятствует биообрастанию и связанному с ним разрушению камня.

Одной из наиболее острых проблем объектов культурного наследия является их преднамеренное повреждение, в том числе вандализм ( Veillon , 2014). Это тем более актуально для свободно посещаемых памятников без действующего охранного режима. Анализ базы данных и полевая работа показывают, что на Сикачи-Аляне к уже имеющимся с начала XX в. посетительским надписям прибавляются современные рисунки, послания любви, имена и фамилии на разных языках. Стоит отметить, что зачастую посетители не видят различий между аутентичными и современными изображениями.

Посетители пользуются услугами местных гидов, находящихся в селе, или гидов из Хабаровска, работающих в туристических компаниях или организующих экскурсии самостоятельно. Несмотря на объем группы, временами значительный, не позволяющий гиду контролировать всех посетителей, возможности вандализма существенно снижаются при организованном посещении. Национальный характер села Сикачи-Алян придает поездке к петроглифам этнографический колорит и не предполагает не конвенционального поведения на памятнике. Хотя эксперименты по обработке прибрежных камней показали, что на них можно достаточно легко и быстро вырезать линии, тем не менее у организованных туристов, вероятно, нет времени на оставление следов посещения, так как вся программа посещения петроглифов ограничена несколькими часами.

Другой проблемой являются действия по повышению читаемости петроглифов. Чтобы они были лучше видны, их обводят мелом, прочерчивают металлическими предметами, посыпают песком или мукой (рис. 4: 1 , 2 ). Значительна и антропогенная нагрузка, связанная с повседневной деятельностью и отдыхом. Поскольку памятник находится на территории села, основным промыслом жителей которого является рыболовство, на некоторых камнях без петроглифов присутствуют повреждения от закрепленных металлических тросов, удерживающих лодки. Данная проблема впервые была отмечена более 30 лет назад ( Медведев , 2011) и сохраняется до настоящего времени. На одном из камней зафиксированы следы выстрелов из мелкокалиберного оружия (рис. 4: 3 ).

Отдельно стоит отметить активность, связанную с выполнением копий петроглифов. Помимо профессиональных работ, выполненных реставраторами в рамках исследовательских проектов, производится и любительское контактное копирование. Для копирования используется несколько техник: изготовление силиконовых матриц для последующих полимерных отливок, эстампаж, выполнение прорисовок (рис. 4: 4–6 ). В результате на ряде изображений были отмечены остатки силикона (рис. 4: 4 ) и содержащегося в силиконовых составах масла

Рис. 4. Фотографии петроглифов и информационных знаков Сикачи-Аляна из социальной сети «Инстаграм»

1 – закрашивание мелом личины на камне 04, пункт 1; 2 – изображение личины на камне 6, пункт 1; 3 – следы от выстрелов, пункт 1; 4 – следы силикона на личине на камне 18, пункт 1; 5 – снятие копий в технике эстампажа, пункт 2; 6 – микалентная копия изображения лося с камня 63 из Национального музея этнологии, Осака, Япония; 7 – следы от снятия силиконовой копии, личина на камне 8, пункт 1; 8 – информационный знак на пункте 2; 9 – информационный щит на пункте 1

(рис. 4: 7 ), обеспечивающего легкое удаление копий, но проникающего в поры камня. Такое непрофессиональное снятие контактных копий с изображений проявляется в виде остающегося на долгие годы не увлажняемого следа, изменяющего облик камня.

Изменения в описании петроглифов пользователями социальных сетей, в их датировках и оценках аутентичности связаны с установкой в 2016 г.

информационных щитов в двух наиболее посещаемых пунктах. Они позволили проинформировать посетителей об исторической ценности памятника, а также об основных правилах поведения, что сразу нашло отражение в публикациях пользователей (рис. 4: 6–7 ).

Максимально возможная широта сбора материалов по различным характерным геолокациям и хештегам позволила оценить распределение и динамику посещений памятника. Дневные максимумы связаны с датами экскурсий, которые организуют как компании, так и частные гиды. Помимо туристических экскурсий на Сикачи-Аляне проводят корпоративные мероприятия с посещением памятника в разные времена года, в том числе и зимой. Несмотря на то что зимой камни занесены снегом, скрывающим петроглифы, посещения памятника не прекращаются. В осенне-зимний сезон организуют групповые экскурсии, в которых гид знает местоположение основных камней и может их указать.

Для того чтобы снизить антропогенную нагрузку на памятник, невозможно применить стратегию сохранения секретности, поскольку Сикачи-Алян является хорошо известным местом. Однако стратегия непроизвольно реализуется на уровне отдельных камней с изображениями, так как в настоящее время в открытом доступе отсутствуют подробные карты и схемы памятника с указанием местоположения петроглифов, что частично объясняет отсутствие следов повреждения на петроглифах. Также это следует из общего понимания ценности петроглифов и изначального отсутствия граффити на самих изображениях, что не провоцирует к осуществлению новых актов вандализма ( Loubser , 2001; Whitley , 2001).

В связи с этим стоит рассмотреть возможность удаления или маскирования имеющихся граффити и следов повреждений антропогенного характера с целью предотвращения увеличения их количества. Рекомендуется также отслеживать появление новых граффити и своевременно их удалять. Анализ текстов публикаций и комментариев позволяет предположить, что с целью формирования более глубокого понимания значимости памятника в целом и аутентичности самих петроглифов было бы полезно дополнить информационные щиты данными о технике выбивки и информацией о базовой интерпретации петроглифов.

В настоящее время Интернет, и социальные сети в частности, является площадкой для двустороннего обмена между профессиональными исследователями и обществом. Организуются онлайн-сборы денег на исследования и публикации, реставрационные проекты, поддержку информационных ресурсов. В свою очередь, учеными публикуются в Интернете научно-популярные статьи, читаются публичные лекции, проводятся мастер-классы. Еще одним форматом взаимодействия становится использование учеными пользовательских данных. Предложенный подход к дистанционному мониторингу памятника наскального искусства «Петроглифы Сикачи-Аляна» предполагает стабильное пополнение базы данных, поскольку данная работа не связана с необходимостью финансирования полевых исследований. Пополнение коллекции изображений из других источников и расширенный статистический анализ позволят в дальнейшем выявить новые закономерности в посещении памятника и отдельных камней. Их возможно будет использовать в музейном проектировании и планируя охранные мероприятия.

Список литературы Использование данных социальных сетей для мониторинга памятника наскального искусства Сикачи-Алян (Хабаровский край, Россия)

- Дэвлет Е. Г., Ласкин А. Р., 2015. Петроглифы Хабаровского края: результаты мониторинга последствий паводка в 2013 году на Амуре и Уссури // АЭАЕ. Т. 43. № 4. С. 94–105.

- Ласкин А. Р., 2007. Перспективы дальнейшего изучения и сохранения петроглифов Сикачи-Аляна // АЭАЕ. № 2 (30). С. 136–142.

- Ласкин А. Р., Дэвлет Е. Г., Свойский Ю. М., Романенко Е. В., Леванова Е. С., 2019. Новые петроглифы Сикачи-Аляна // РА. № 3. С. 122–130.

- Медведев В. Е., 2011. Из истории организационно-охранных мероприятий на петроглифах Сакачи-Аляна // Наскальное искусство в современном обществе. К 290-летию научного открытия Томской писаницы: Материалы Междунар. науч. конф. Т. 1. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 179–183.

- Миклашевич Е. А., 2015. Эстампажи амурских петроглифов из экспедиции А. П. Окладникова 1935 г. // Проблемы истории, филологии, культуры. № 4 (50). C. 5–25.

- Окладников А. П., 1968. Лики древнего Амура: Петроглифы Сакачи-Аляна. Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во. 242 с.

- Окладников А. П., 1971. Петроглифы Нижнего Амура. Л.: Наука. 329 с.

- Развитие туризма на Дальнем Востоке: обзор рынка и ключевые тренды. Ноябрь 2018 года [Электронный ресурс]. URL: https://roscongress.org/materials/razvitie-turizma-na-dalnem-vostokeobzor-rynka-i-klyuchevye-trendy-noyabr-2018-goda (дата обращения: 12.05.2020.)

- Laufer B., 1899. Petroglyphs on the Amoor // American anthropologist. New series. Vol. 1. P. 746–750.

- Loubser J., 2001. Management planning for conservation // Handbook of Rock Art Research. Walnut Creek: AltaMira Press. P. 80–115.

- Turner M., Dowsland S., Mazel A., Giesen M., 2018. Rock art CARE: A cross-platform mobile application for crowdsourcing heritage conservation data for the safeguarding of open-air rock art [Электронный ресурс] // Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development. Vol. 8. No. 4. P. 420–433. URL: https://doi.org/10.1108/JCHMSD-09-2017-0064 (дата обращения: 19.10.2020).

- Veillon R., 2014. State of Conservation of World Heritage Properties: A Statistical Analysis (1979–2013). Paris: World Heritage Centre. 100 p.

- Whitley D. S., 2001. Rock art and rock art research in a worldwide perspective: An introduction // Handbook of Rock Art Research. WalnutCreek: AltaMira Press. P. 7–54.