Использование дневника самоанализа при самостоятельной работе обучающихся в образовательном процессе по огневой подготовке

Автор: Пенькова Ирина Витальевна, Осипов Олег Олегович, Выштикалюк Владимир Федорович

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 2 (85), 2021 года.

Бесплатный доступ

Целью является обобщение опыта и определение эффективности использования дневника самоанализа для организации самостоятельной работы курсантов в образовательном процессе по огневой подготовке

Огневая подготовка, самостоятельная работа, дневник самоанализа, техника меткого выстрела

Короткий адрес: https://sciup.org/149132198

IDR: 149132198 | УДК: 378 | DOI: 10.24412/1999-6241-2021-2-211-217

Текст научной статьи Использование дневника самоанализа при самостоятельной работе обучающихся в образовательном процессе по огневой подготовке

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Проблема самоанализа результатов стрельбы не является новой и неоднократно рассматривалась нами в различных научных и методических работах [1; 2 и др.]. Однако особую актуальность ей придает необходимость реализации компетентностного подхода в образовании, который в конечном счете переводит образовательный процесс трансляции готовых знаний к организации активной самостоятельной работы обучающихся. Это значит, что некоторые задачи, требующие решения в образовательном процессе в настоящее время, являются общими независимо от преподаваемой дисциплины. Одна из них заключается в необходимости подготовки человека к постоянно изменяющимся условиям труда и жизни средствами образования. Отсюда следует, что главной целью изучения различных дисциплин выступает формирование у обучающихся потребности в самообразовании, самосовершенствовании [3; 4].

Таким образом, развитие у обучающихся познавательной активности и самостоятельности становится одной из основных задач любого преподавателя независимо от преподаваемого предмета, а сам он перестает быть тем единственным человеком, исключительно от которого зависит результат образования.

Однако анализ образовательного процесса по огневой подготовке показывает, что он продолжает реализовываться в рамках традиционной знаниевой парадигмы. Во многом это связано со спецификой проведения занятий. Потенциальная опасность при обучении стрельбе из боевого оружия требует строгой руководящей роли преподавателя (руководителя стрельб). Это же регламентируется Наставлением по организации огневой подготовки в органах внутренних дел *. Обучающимся запрещается принимать самостоятельные решения, особенно на начальных этапах обучения. В результате этого у курсантов и слушателей формируется стереотип, что именно преподаватель — это тот человек, который обязан их всему научить.

Обобщая сказанное, можно заключить, что в образовательном процессе по огневой подготовке сложилась проблемная ситуация. С одной стороны, реализация компетентностного подхода в образовании невозможна без развития самостоятельности, познавательной и творческой активности, с другой — особенности работы с оружием требуют высокой дисциплинированности сотрудников и безусловной руководящей роли преподавателя (руководителя стрельб). Решение данного противоречия, на наш взгляд, возможно путем продуманной и целенаправленной организации самостоятельной работы курсантов и слушателей. Полностью согласны с Г. И. Голобоковой в том, что использование дидактических средств, которые объединяли бы функции нескольких средств обучения, содействует системной организации самостоятельной работы и способствует успешному овладению учебной дисциплиной обучающимися [5, с. 4]. Именно дневник самоанализа результатов стрельбы может стать таким дидактическим средством, а также основной структурной единицей, обеспечивающей системную и систематическую организацию самостоятельной работы в процессе огневой подготовки.

Целью статьи являются обобщение опыта и определение эффективности использования дневника самоанализа для организации самостоятельной работы курсантов по огневой подготовке.

Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Изучению проблемы посвящено большое количество работ таких авторов, как И. В. Горге [6], В. И. Ермолае- ва [7], Е. Г. Жданова [8], О. А. Зуева [9], И. Н. Кокорина [10], С. В. Мампория [11], Альмушарра [12], Франсиско Х. По-суэлос Эстрада, Франсиско Хавьер Гарсия-Прието, Сара Конде-Велес [13], Дж. Б. Климент [14] и др. В современной дидактике самостоятельная работа студентов рассматривается, с одной стороны, как вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства, но под руководством преподавателя, а с другой — как средство вовлечения студентов в самостоятельную познавательную деятельность, формирования у них методов организации такой деятельности. По своей форме самостоятельная работа чаще всего рассматривается как домашняя работа, т. е. как выполнение определенных заданий во внеурочное время для подготовки к следующему занятию. Однако в других публикациях указывается, что самостоятельная работа может и должна быть в процессе аудиторных занятий, причем как в виде выполнения готовых заданий, так и в виде деятельности по самостоятельно разработанной программе. По мнению Н. Г. Лукиновой, самостоятельная работа — это высшая форма учебной деятельности обучающегося [15, с. 50].

-

В. И. Ермолаева рассматривает самостоятельную работу как особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля обработки информации. Соответственно, самостоятельная работа может быть трех видов: репродуктивной, выборочно воспроизводящей или творческой [7, с. 10].

Анализ подходов к пониманию самостоятельной работы в образовательном процессе, проведенный О. Н. Щеголевой, позволил выяснить, что оно зависит от того содержания, которое вкладывается в слово «самостоятельный», и в основном проявляется в трех видах:

-

— самостоятельное выполнение заранее определенной преподавателем работы без его непосредственного участия;

-

— самостоятельные мыслительные операции, самостоятельное ориентирование в учебном материале;

-

— свобода выбора содержания и способов выполнения задания [16, с. 38].

Ориентация на второе значение самостоятельной работы при ее организации предполагает побуждение обучающихся самостоятельно думать и решать проблемы.

Таким образом, проведенный анализ показал, что авторами по-разному понимается сущность самостоятельной работы в зависимости от основного критерия ее определения. Если в более ранних трудах чаще всего таким критерием выступает степень руководства преподавателя, то в настоящее время на первый план выходят дидактические цели самостоятельной работы. В целом сущность самостоятельной работы рассматривают с различных точек зрения (организационных, дидактических, психологических и т. д.), поэтому нет единого ее определения.

Результаты и обсуждение

Самостоятельная работа в процессе огневой подготовки. С нашей точки зрения, самостоятельная работа — это такая самостоятельная активность обучающихся, которая стимулирует их образовательную деятельность и позволяет успешно участвовать в учебном процессе. При этом следует помнить, что самостоятельная активность обучающихся возникает лишь в результате двух взаимосвязанных процессов: учения и обучения [17, с. 35]. Это означает, что эффективная самостоятельная работа возможна только при взаимосвязанной и взаимозависимой совместной деятельности обучающего и обучающихся.

Для этого преподаватель огневой подготовки должен:

-

— определить цель самостоятельной работы для каждого занятия, этапа обучения, всего периода обучения;

-

— в соответствии с целью выбрать задания, способы их выполнения;

-

— создать условия для выполнения заданий;

-

— осуществлять руководство выполнением заданий;

-

— проводить коррекцию и оценку результатов.

В свою очередь курсанты должны:

-

— знакомиться с содержанием и способами выполнения заданий и упражнений;

-

— устанавливать последовательность их выполнения и их взаимосвязь со своим уровнем огневой подготовленности;

-

— выполнять предложенные задания;

-

— осуществлять самоконтроль и самоанализ;

-

— самостоятельно определять задания по самосовершенствованию уровня огневой подготовленности.

Самостоятельная работа должна быть продумана преподавателем в виде педагогической системы и являться следствием правильно организованной учебной деятельности на занятии. Это означает, что преподавателю необходимо не только иметь четкий план действий на различные временные промежутки (занятие, семестр, год, весь период обучения), но и сформировать для курсантов схему освоения огневой подготовки на эти временные периоды.

Нужно стремиться к тому, чтобы самостоятельная работа по огневой подготовке осознавалась курсантами как свободная, но необходимая деятельность, направленная как на достижение заложенной в программе цели, так и на формирование умений и навыков дальнейшего самосовершенствования уровня своей огневой подготовленности, предусмотренных требованиями компе-тентностного подхода.

С точки зрения огневой подготовки данная деятельность может осуществляться при последовательном и систематическом решении таких задач, как:

-

1. Формирование четкого представления о технике меткого выстрела, его движущих силах и основных закономерностях.

-

2. Формирование умения осуществлять самоконтроль правильности выполнения тех элементов техники,

-

3. Формирование умения самостоятельно анализировать свою стрелковую деятельность.

-

4. Формирование умения определять средства и методы устранения своих ошибок и разрабатывать программу по улучшению результативности выполнения упражнений стрельб.

от которых зависит результативность стрельбы на каждом конкретном этапе обучения.

Основным средством, позволяющим объединить решение всех этих задач в одну педагогическую систему, на наш взгляд, является ведение дневника самоанализа в течение всего периода обучения.

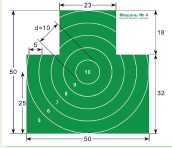

Дневник самоанализа стрельбы. Ведение дневника самоанализа стрельбы является обязательным условием учебного процесса по огневой подготовке в Омской академии МВД России на протяжении многих лет. Вариант дневника самоанализа, который используется в настоящее время, представлен на рис.

Дата выполнения упражнения

Время выполнения упражнения

Количество попаданий

Положение мушки во

время выстрела (отметка выстрела):

Обработка спуска:

Автономно Равномерно

1. 2. 3. 4. I 1. 2. 3. 4.

Тонус мышц при выполнении выстрела:

Мышц кисти Мышц поддерживающей

1. 2. 3. 4.

Допущенные ошибки:

руки

1. 2. 3. 4.

Вдоль оси канала ствола ] 1. 2. 3. 4.

Мышц туловища

1. 2. 3. 4.

Средства и методы корректировки ошибок:

Задание на самостоятельную работу

Учет выполненной работы Упражнение

Дозировка

Замечания

Рис. Форма заполнения дневника самоанализа

( Fig. Template to fill in the self-analysis journal)

Однако к такому варианту дневника самоанализа курсанты приходят не сразу. В соответствии с основным дидактическим принципом «от простого к сложному» обучение самоанализу стрельбы должно происходить постепенно, начиная с формирования контроля прицельных приспособлений. Далее осуществляется обучение контролю движения указательного пальца при нажатии на спусковой крючок. На следующем этапе необходимо освоить самоконтроль за тонусом мышц. Затем можно приступать к самоконтролю за временными показателями, а также управлению своими действиями во время выстрела. Параллельно этому формируются знания и умения методического характера, позволяющие улучшать различные стороны стрелковой подготовленности. Поскольку у каждого обучающегося в процессе обучения стрельбе накапливается свой уникальный опыт, не существует четких временных показателей продолжительности каждого этапа. Одни обучаются непрерывному

контролю прицельных приспособлений за 2–3 занятия, а у других данный процесс более длительный. Поскольку мозг человека не в состоянии контролировать несколько параметров действий одновременно, переходить на следующий этап можно только после освоения всех умений текущего этапа на надлежащем уровне.

Анализ ведения дневника самоанализа курсантами. Содержание записей в дневнике самоанализа представляет для преподавателя очень важный материал, позволяющий лучше корректировать различные стороны деятельности курсантов на занятии. Нами изучены 73 дневника самоанализа курсантов 3-го курса по трем критериям:

-

1. Умение курсантами правильно определять ошибки, допускаемые в процессе стрельбы.

-

2. Умение правильно определять средства и методы устранения ошибок.

-

3. Умение правильно формулировать задание на самостоятельную работу.

Анализ показал, что только 70% курсантов заполняют все три раздела дневника; 20% курсантов обращаются только к разделам «Допущенные ошибки», «Средства и методы устранения ошибок», 7% — только к разделу «Допущенные ошибки», а 3% заполняют даже первый раздел.

Качественный анализ позволил выявить следующее. Более 70% курсантов не могут правильно определить свои ошибки. Например, курсанты рисуют ровную или почти ровную мушку в прорези целика, а на мишени отмечаются значительные отрывы. При этом указываются самые разные ошибки. На самом деле основная ошибка заключается в том, что не было контроля прицельных приспособлений, так как даже при резком нажатии на спусковой крючок визуализируется отклонение мушки в сторону отрыва. Самая распространенная ошибка, которая тяжелее всего поддается коррекции, связана с отсутствием самоконтроля за тонусом мышц кисти и плавностью работы указательного пальца. Очень часто в результате стрельбы видны далекие отрывы, как правило, вниз, а в дневниках самоанализа курсанты отмечают, что палец работал плавно и автономно.

По записям в разделе «Средства и методы корректировки ошибок» преподаватель может судить о сформи-рованности знаний методического характера. Наиболее часто встречаются две группы ошибок.

-

1. Упражнения, которые выбирают курсанты, не способствуют устранению ошибок. Например, в качестве ошибки курсант указывает, что резко нажал на спуск при выполнении первого выстрела, а в качестве средства устранения данной ошибки отмечает необходимость следить за плавностью протягивания спуска при выполнении выстрелов без патрона. Как известно, выполнение первого выстрела имеет свои технические особенности. Поэтому если ошибка была допущена при выполнении первого выстрела, то и устранять ее нужно за счет многократных выполнений первого выстрела без патрона, но в правильной координации.

-

2. Средства устранения ошибок носят неконкретный характер. Например, в качестве ошибки курсант указыва-

- ет, что долго вытягивал спуск при выполнении каждого выстрела, поэтому не уложился во время, отведенное на выполнение упражнения. В колонке «Средства и методы корректировки ошибки» он пишет: «Отрабатывать, чтобы нажатие на спуск совпадало по времени». Очевидно, что курсанту непонятно, что конкретно нужно делать.

Приведем пример правильного анализа. В качестве ошибки была отмечена большая подвижность мушки в процессе выполнения выстрелов. В целях устранения ошибки могут быть выбраны следующие упражнения: длительное удержание оружия как без выполнения выстрелов, так и после каждого выстрела; большее количество выстрелов с одной руки или длительное удержание груза (гантели 1–1,5 кг) вне времени занятий.

Заполнение раздела «Задание на самоподготовку» позволяет судить о способности к самосовершенствованию уровня своей огневой подготовленности. Здесь могут быть задания, предусматривающие работу без патрона во внеурочное время и т. д. Основная ошибка при этом состоит в неконкретности заданий. Например, часто встречаются формулировки: «Больше работать вхолостую» или «Не ждать первого выстрела». На наш взгляд, задание на самоподготовку должно излагаться в виде конкретных упражнений, которые необходимо выполнить в процессе работы с оружием без патронов, с дозировкой нагрузки, либо по времени выполнения упражнения, либо по количеству повторений.

Кроме того, все ошибки в стрельбе подразделяются на технические и психологические. Следовательно, и задания для самостоятельной работы должны быть соответствующими. Например, если основным сбивающим фактором, не позволяющим сделать хороший выстрел, является боязнь выстрела, которая приводит к нарушению моторной части двигательного действия, то и средствами устранения данной ошибки, помимо увеличения количества выстрелов без патронов, должно быть использование аутотренинга и идеомоторной тренировки.

Однако непонимание курсантами значения ведения дневника самоанализа является самым важным фактором, снижающим эффективность данного дидактического средства. Нами было проведено анкетирование курсантов и слушателей 2–5 курсов Омской академии МВД России. На вопрос: «Заполняете ли Вы дневник самоанализа?» только 44% респондентов ответили, что всегда заполняют очень вдумчиво, 33% — делают это формально, 20% — когда как, по настроению, а 3% считают это пустой тратой времени. Сравнение ответов по курсам значимых отличий не выявило.

Таким образом, перевод курсантов и слушателей из категории обучаемых в категорию обучающихся обязывает преподавателей огневой подготовки направить образовательные подходы к обучению правомерному и эффективному владению табельным оружием на формирование умения совершенствовать уровень своей огневой подготовленности. Иными словами, выпускник образовательной организации МВД России должен не просто иметь определенный уровень владения табельным оружием, но и знать, какими средствами и методами можно его поддерживать или улучшать. Поставленная цель может быть достигнута, по нашему мнению, только в том случае, если процесс обучения огневой подготовке как целостная система будет включать три основных компонента: работу под руководством преподавателя; самостоятельную работу на занятии и во внеурочное время (при необходимости); самоанализ проделанной работы.

Выводы

-

1. Несмотря на то что самоанализ результатов стрельбы является обязательным условием процесса обучения огневой подготовке, анализ дневников курсантов 3-го курса показал, что более 70% из них не могут правильно определить свои ошибки, а следовательно, средства и методы их исправления.

-

2. Анкетирование выявило, что только 44% курсантов и слушателей понимают важность ведения дневника самоанализа для улучшения уровня своей огневой под-

- готовленности. Вероятно, специфика образовательного процесса огневой подготовки не способствует развитию творческой активности и самостоятельности курсантов и слушателей, что, в частности, проявляется в отсутствии стремлений и желаний анализировать результаты своей деятельности и делать правильные выводы.

Перспективы. Самоанализ результатов стрельбы — непременное условие формирования у курсантов и слушателей способности самосовершенствования уровня своей огневой подготовленности, предусмотренного требованиями компетентностного подхода. Для того чтобы он стал полноценным дидактическим средством развития самостоятельности обучающихся, ведение дневника самоанализа необходимо представить и как часть общей педагогической системы с обоснованием цели, задач и методов их решения на каждом этапе обучения.

Список литературы Использование дневника самоанализа при самостоятельной работе обучающихся в образовательном процессе по огневой подготовке

- Пенькова И. В., Осипов О. О. Самоанализ результатов стрельбы как важный фактор совершенствования огневой подготовки в образовательных организациях МВД России // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2016. № 3(66). С. 62–66.

- Пенькова И. В., Корягин С. В., Выштикалюк В. Ф. Организация самостоятельной работы курсантов в процессе огневой подготовки // Пути оптимизации самостоятельной работы студентов в условиях модернизации профессионального образования : мат-лы III Всерос. науч.-практ. конф. Омск, 2016. С. 252–257.

- Гаранина Р. М. Дидактические принципы процесса формирования субъектной позиции студентов // Образование и наука. 2017. Т. 19, № 4. С. 58–83.

- Yuqin Yang, Jan van Aalst, Carol K. K. Dynamics of Reflective Assessment and Knowledge Building for Academically Low-Achieving Students. American Educational Research Journal. 2020. Vol. 57. Issue 3. Рp. 1241–1289.

- Голобокова Г. И. Рабочая тетрадь как многофункциональное дидактическое средство в системе самостоятельной работы студентов : автореф. дис. … канд. пед. наук. Чита, 2012. 24 с.

- Горге И. В. Педагогические условия организации самостоятельной работы в структуре формирования профессиональных компетенций студентов образовательных организаций высшего образования : автореф. дис. … канд. пед. наук. Нижневартовск, 2016. 24 с.

- Ермолаева В. И. Организация самостоятельной работы студентов : автореф. дис. … канд. пед. наук. Ульяновск, 2004. 24 с.

- Жданова Е. Г. Педагогические условия формирования умений самостоятельной деятельности студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования средствами дистанционного обучения : автореф. дис. … канд. пед. наук. Воронеж, 2007. 24 с.

- Зуева О. А. Формирование мотивации самообразования у студентов системы высшего профессионального образования : автореф. дис. … канд. пед. наук. Волгоград, 2004. 28 с.

- Кокорина И. Н. Развитие познавательной самостоятельности студентов вуза как условие их подготовки к будущей профессиональной деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук. Кемерово, 2005. 28 с.

- Мампория С. В. Самостоятельная работа студентов вузов: теоретическое представление // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. 2010. № 5. С. 155–159.

- Almusharra N. Teachers’ perspectives on promoting learner autonomy for vocabulary development: A case study. Almusharraf, Cogent Education. 2020. No. 7. Рp. 1–23.

- Francisco J. Pozuelos Estrada, Francisco Javier García-Prieto, Sara Conde-Vélez. Learning Styles in University Students: Types of Strategies, Materials, Supports, Evaluation and Performance. Case Study. European Journal of Contemporary Education. 2020. No. 9(2). Рp. 394–416.

- Climent J. B. Reflections on competence-based education. Complutense Journal of Education. 2020. Vol. 21, No. 1. Рp. 91–106.

- Лукинова Н. Г. Самостоятельная работа как средство и условие развития познавательной деятельности студентов : дис. … канд. пед. наук. Ставрополь, 2003. 177 с.

- Щеголева О. Н. Актуализация роли самостоятельной контролируемой работы в новой образовательной парадигме // Интеграция образования. 2007. № 2. С. 36–41.

- Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. Теоретико-экспериментальное исследование. М., 1980. 240 с.