Использование естественных особенностей скальной поверхности в наскальном искусстве Минусинской котловины

Автор: Зоткина Л.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Одной из ярких особенностей классического первобытного искусства является использование естественных природных форм мобильных предметов и скальной поверхности, в которых древний художник распознавал знакомые образы. В некоторых случаях требовалась минимальная искусственная модификация, и изображение создавалось всего из нескольких штрихов. Этот подход к преобразованию субстрата рассматривается как типичный для искусства эпохи палеолита. В наскальном искусстве Минусинской котловины довольно обширный по количеству изображений пласт считается самым ранним. При этом его хронологическая атрибуция остается неопределенной. Возраст рассматриваемой группы наскальных изображений, по мнению разных исследователей, может варьироваться от финала верхнего палеолита до эпохи ранней бронзы. В настоящее время одним из основных направлений установления хронологической атрибуции самых ранних петроглифов на территории Минусинской котловины являются косвенные подходы к датированию изображений. В качестве одного из них может рассматриваться поиск надежно доказанных случаев использования естественных особенностей скальной поверхности, которые древний художник не просто видел, но и вписывал в них создаваемый им образ. В этой статье приводится всего несколько примеров, которые позволяют зафиксировать эту особенность наскального искусства раннего пласта на рассматриваемой территории. Дается описание каждой ситуации и приводятся аргументы, указывающие на намеренное использование той или иной формы естественного рельефа. С одной стороны, полученные результаты позволяют зафиксировать некоторую повторяемость таких ситуаций, однако, с другой - эти немногочисленные примеры дают лишь направление для дальнейшего поиска.

Наскальное искусство, открытые памятники, петроглифы, ранний пласт, использование естественного рельефа, минусинская котловина

Короткий адрес: https://sciup.org/145146357

IDR: 145146357 | УДК: 903.07.31 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0534-0539

Текст научной статьи Использование естественных особенностей скальной поверхности в наскальном искусстве Минусинской котловины

Наскальные изображения на открытых плоскостях широко известны по всему миру. Как и любой объект наскального искусства, они вписаны в природный контекст, что обусловливает специфику как их изучения, так и восприятия. Но, пожалуй, одна из самых удивительных особенностей этой разновидности древнего искусства состоит в том, что художник использовал естественный контекст, в который вписывал образы. Такие примеры хорошо известны в классическим первобытном искусстве, преимущественно в пещерных объектах (Шове, Руффиньяк и многие другие) [Sauvet, Tosello, 1998, p. 59–78; Женест, 2017].

Использование естественного рельефа поверх-но сти субстрата является концептуальной особенностью первобытного искусства. Иногда образы, которые воспроизводил древний художник всего в не скольких линиях, были им распознаны в естественном рельефе и не требовали больших дополнений (например, барельеф лошади из пещеры Коммарк, Дордонь, Франция) [Pigeaud, 1999, p. 589].

На европейских палеолитических памятниках открытого типа, напр., Сьега Верде, Фож Коа, также прослеживается эта особенность – использование естественного рельефа в качестве контуров деталей изображений [Fernandes et al., 2017; Balbín Behrmann, Alcolea-González, 2018, p. 17; Vásquez, 2021, p. 66].

Несмотря на то, что петроглифы раннего пласта в наскальном искусстве Минусинской котловины не имеют надежной хронологической привязки, верхнепалеолитический возраст некоторых из них до сих пор не был опровергнут [Шер, 1980; Совето-ва, Миклашевич, 1999; Миклашевич, 2020]. В связи с этим использование естественного рельефа скальной поверхности может рассматриваться как значимый аргумент в пользу архаичности изображений того или иного стиля.

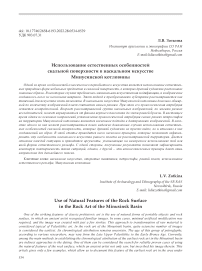

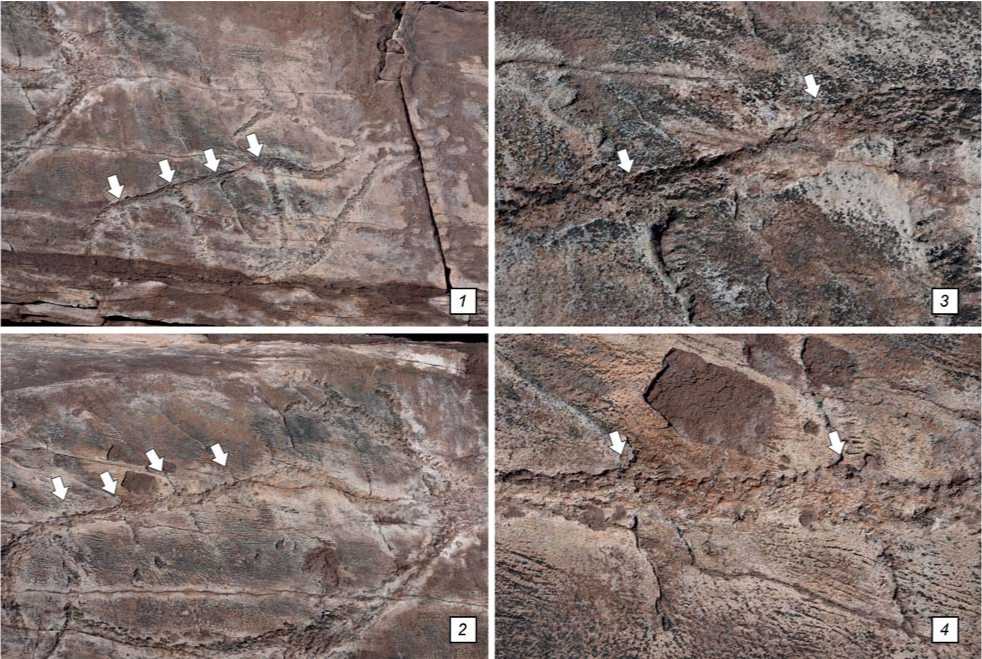

Приведем несколько случаев, демонстрирующих, как древний художник намеренно вписывал изображения в особенности рельефа выбранной им поверхности. Одним из наиболее выразительных примеров этому является изображение быка с Майдашинской писаницы (рис. 1), рог которого сформирован естественным рельефом – гранями скола песчаника. Его форма повторяет широко распространенный изгиб, типичный для бычьего рога, который можно встретить на многих других изображениях быка, характерных для раннего пласта (см. напр., рис. 2).

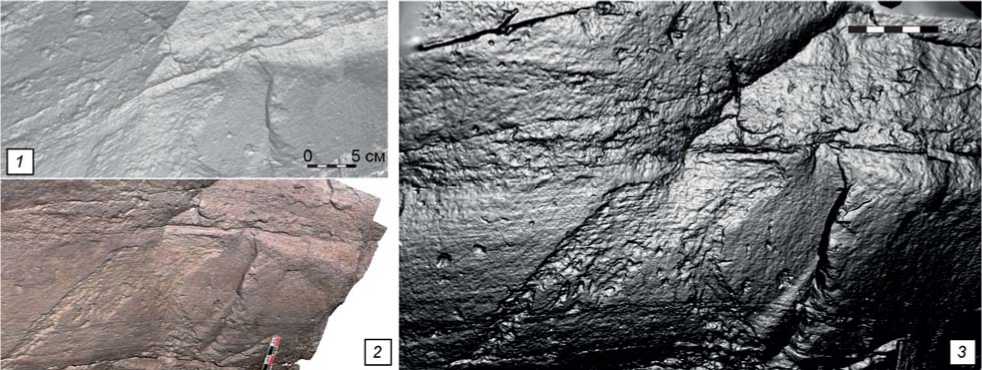

Другие два случая, где использование естественного рельефа не вызывает сомнений, известны на Шалаболинской писанице. Первый – это изображение быка, контуры туловища которого расположены на выпуклом участке скальной поверхности (рис. 2). Благодаря этому фигура животного выглядит объемной, напоминающей барельеф. Вто-

Рис. 1. Изображение быка, ориентированного вправо вверх, Майдашинская писаница (Минусинский р-н, Красноярский край).

1 , 2 – общий вид на изображение (3D-модель с текстурой и без); 3 – общий вид на изображение с прорисованным рогом (3D-модель без текстуры).

Рис. 2. Изображение быка, ориентированного горизонтально вправо, Шалаболинская писаница (Курагинский р-н, Красноярский край).

1 - фото; 2 - 3П-модель.

Рис. 3. Зооморфное изображение (олень?) в скелетной манере, Шалаболинская писаница (Курагинский р-н, Красноярский край).

1 - фото; 2 - 3П-модель.

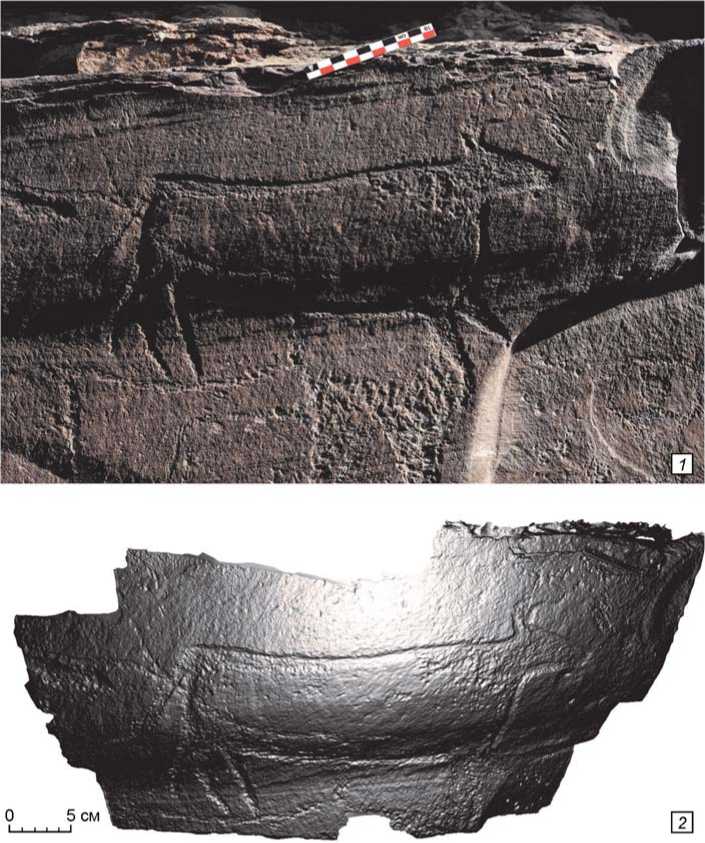

Рис. 4. Изображения двух оленей в «минусинском» стиле, Оглахты, гора «Сорок зубьев» (Боградский р-н, Республика Хакасия).

1, 2 - общие виды изображений (фотографии без масштаба); 3, 4 - макро-фотографии участков спины. Стрелками показано начало и окончание линий пикетажа, образующих спину животного.

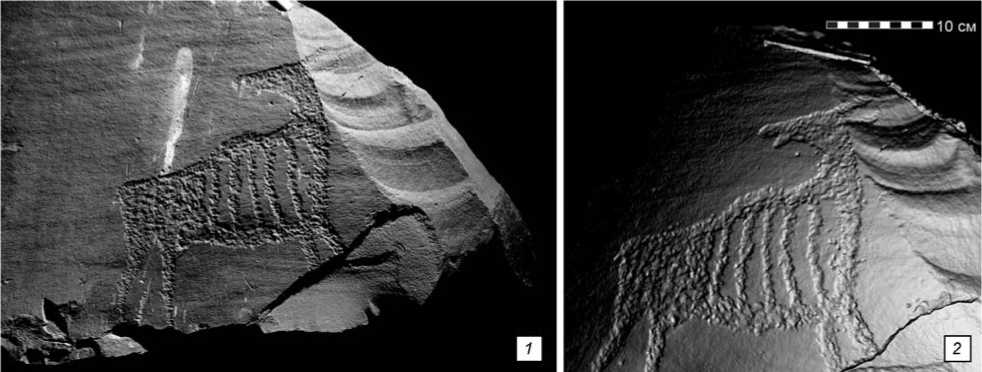

Рис. 5. Изображение постройки тесинского времени, Малая Боярская писаница (Боградский р-н, Республика Хакасия). Стрелками показаны линии выбивки, расположенные на темных слоях песчаника.

рой пример – изображение самки оленя (?), выполненное в скелетной манере, ее уши расположены на поверхности скола с раковистым изломом (рис. 3). Очевидно, что именно этот участок был выбран не случайно, т.к. волнистый рельеф подчеркивает поворот головы, а контур шеи и головы, выполненные непосредственно на границе скола, придают объем образу животного.

Еще один пример требует несколько более пристального рассмотрения. Речь идет о хорошо известной композиции из двух оленей на горе «Сорок Зубьев» комплекса Оглахты (рис. 4). На этих изображениях хорошо фиксируются границы выбитых линий, образующих абрис спины (рис. 4, 1 , 2 , показаны стрелками). На крупной фигуре начало и окончание таких выбитых участков приурочено исключительно к бороздкам на скальной поверхности, которые обусловлены направлением сформировавшего ее естественного скола (рис. 4, 2 , 4 ). На изображении поменьше выбитые участки, образующие спину, приурочены к «скелетному» заполнению туловища, но при этом в одном случае все же используется бороздка скола на плоскости (рис. 4, 1 , 3 ). Это позволяет сделать заключение о том, что художник использовал линии естественного рельефа в качестве «скелетного» заполнения туловища, и, более того, опирался на них при выполнении контуров спины.

Приведенные случаи показывают, что некоторые архаичные петроглифы выполнены с использованием особенностей естественного рельефа. Что, однако, не исключает возможности применения этих принципов и в поздних пластах. Так, некоторые изображения жилых конструкций Малой Боярской писаницы выполнены с учетом расположения слоев пе счаника разного оттенка (рис. 5). Выбитые линии, передающие бревенчатую структуру постройки, часто расположены на темных слоях, а светлые оставлены без изменений. Возможно, даже сама поверхность была выбрана на основании этих особенностей ее естественного окрашивания. Последний пример позволяет продемонстрировать, что факт использования естественных особенностей не может рассматриваться как доказательство древнейшего возраста наскальных изображений.

Здесь приведены всего несколько примеров использования естественных особенностей скальной поверхности: рельефа, цвета. Детальное рассмотрение петроглифов и рисунков на территории Минусинской котловины с этих позиций может открыть новые, ранее неизвестные особенности не только самых ранних, но и поздних наскальных изображений.

Исследование выполнено по проекту «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы Использование естественных особенностей скальной поверхности в наскальном искусстве Минусинской котловины

- Женест Ж.-М. От Шове до Ляско: 15 тысячелетий европейского пещерного искусства (изменение видения, выразительных средств и способов использования пространства) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2017. - Т. 45. - С. 29-40. -.

- Миклашевич Е.А. О сходстве древнейших наскальных изображений Южной Сибири и Центральной Азии и проблеме их атрибуции // КСИА. - 2020. - Вып. 261. - С. 82-98.

- Советова О. С., Миклашевич Е.А. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов (по итогам работы петроглифического отряда Южносибирской археологической экспедиции КемГУ) // Археология, этнография и музейное дело. -Кемерово: Кемер. гос. ун-т, 1999. - С. 47-74.

- Шер Я. А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. - М.: Наука, 1980. - 328 с.

- Baibin Behrmann (de) R., Alcolea-Gonzalez J.J. Siega Verde Rock Art Sites // Encyclopedia of Global Archaeology. - N.-Y.: Springer, 2018. - P. 1-20. -.

- Vasquez M.C. Zoomorphic figures in the open-air Palaeolithic rock art of Spain // ArkeoGazte Aldizkaria: Animals in Prehistoric art. The Euro-Mediterranean region and its surroundings. - 2021. - Vol. 11 - P. 47-73.

- Fernandes A.P.B., Reis M., Escudero C.Y, Vasquez M.C.Integration of natural stone features and conservation of the Upper Palaeolithic Coa Valley and Siega Verde open-air rock art // Time and Mind. - 2017. - Vol. 10. -№ 3. - P. 293-319.

- Pigeaud R. Autour du Cap Blanc: quelques remarques sur la "forme-cheval" // L'Anthropologie. - 1999. - Vol. 103, № 4. - P. 569-616.

- Sauvet G., Tosello G. Le mythe paleolithique de la caverne. // Le propre de l'Homme. Psychanalyse et prehistoire. Lausanne: Delachaux et Niestle Publ., 1998. -P. 55-90.