Использование инновационных форм и технологий дополнительного образования в формировании естественно-научной грамотности школьников

Автор: Фомицкая Г.Н., Халтанов Э.А.

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальной проблемой современного образования выступает формирование естественно-научной грамотности школьников, в решении которой могут быть использованы возможности дополнительного образования. В статье представлен анализ научных подходов к понятию «естественно-научная грамотность», опыт реализации инновационных форм и технологий дополнительного образования и результаты диагностики, подтверждающие их влияние на формирование естественно-научной грамотности школьников, определяются возможности расширения направлений их дальнейшего применения. Цель и задачи исследования: изучение и описание влияния инновационных форм и технологий дополнительного образования на формирование естественно-научной грамотности школьников. Задачи исследования: провести анализ научных подходов к интерпретации понятия «естественно-научная грамотность», охарактеризовать и оценить влияние инновационных форм и технологий дополнительного образования на формирование естественно-научной грамотности школьников.

Естественно-научная грамотность школьников, дополнительное образование, инновационные формы и технологии, теоретические и практические задачи

Короткий адрес: https://sciup.org/148330185

IDR: 148330185 | УДК: 378.147.88 | DOI: 10.18101/2307-3330-2024-3-52-64

Текст научной статьи Использование инновационных форм и технологий дополнительного образования в формировании естественно-научной грамотности школьников

Фомицкая Г. Н., Халтанов Э. А. Использование инновационных форм и технологий дополнительного образования в формировании естественно-научной грамотности школьников // Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество. 2024. № 3. С. 52‒64.

Введение. В современных условиях неопределенности актуализируется проблема развития естественно-научной грамотности растущего человека, проявляющейся в способности изучать и интерпретировать научную информацию, делать собственные выводы и использовать естественно-научные знания в объяснении происходящих явлений в окружающей среде и при выполнении различных видов деятельности.

Формирование основ естественно-научной грамотности школьников охватывает весь курс школьного образования, но основное содержание сосредоточено в старших классах при изучении предметов естественно-научного направления. Именно содержание таких школьных предметов, как физика, география, биология, химия, направлено на формирование умений изучать, объяснять и прогнозировать естественно-научные явления, определять проблемы окружающей действительности, решение которых связано с естествознанием. Более того, активная проектно-исследовательская деятельность в данный период школьного образования благоприятно сказывается на формировании умений организации естественно-научных исследований и обосновании их результатов. Однако в последнее время наблюдается несоответствие практических навыков полученной теоретической подготовке, что подтверждается результатами международных исследований образовательных достижений, указывающих на недостаточное развитие умений учащихся в прикладном применении полученных знаний. Ученые полагают, что такая ситуация могла сложиться под влиянием различных факторов, среди которых прошедшие изменения в системе образования, направленные более на запоминания и действия по образцу, чем на формирование умения мыслить критически, анализировать, сравнивать, экспериментировать. Вероятно, свою роль сыграло ужесточение экспертизы учебников в части инновационных подходов к учебным материалам [8]. Тем не менее задача формирования практических умений становится все более актуальной, ее решение возможно в том числе и путем взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования.

В настоящее время дополнительное образование детей обладает достаточными ресурсами для формирования естественно-научной грамотности школьников. Так, благодаря реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в учреждениях дополнительного образования создана современная материальная база, которая открывает широкие возможности для развития умственных и твор- ческих способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в познавательной, проектной, исследовательской деятельности, организации опытов и экспериментов. Направленность дополнительного образования на углубление и расширенные знаний позволяют сформировать способность школьника к научному объяснению явлений, выбору стратегии поведения в нестандартной ситуации, а также развитию профессиональной ориентации и ранней профилиза-ции [10].

Отметим, что сегодня получили развитие новые виды учреждений дополнительного образования, как детские стационарные и мобильные технопарки, дома научной коллаборации на базах высших учебных заведений, центры выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, которые оснащены современным оборудованием, необходимым для развития естественно-научной грамотности школьников. Однако все инновационные учреждения дополнительного образования, как правило, открываются в густонаселенных пунктах. Центры, расположенные в сельской глубинке, не имеют таких технических возможностей, поэтому задачу формирования естественно-научной грамотности школьников видят в применении инновационных форм и технологий.

Целью написания статьи является обоснование эффективности использования инновационных форм и технологий по формированию естественно-научной грамотности школьников в дополнительном образовании детей на основе анализа научных подходов, изучения и обобщения имеющегося практического опыта и собственной экспериментальной работы.

Материалы и методы. Анализ научных подходов к интерпретации понятия «естественно-научная грамотность» 1 [11‒13] позволяет сделать вывод об отсутствии в зарубежной педагогической науке единого подхода к обоснованию понятия. Это объясняется в первую очередь тем, что смысловое наполнение понятия зависит от изменений, происходящих в науке и технологиях, а также в социальной сфере общества. Поэтому научный интерес к формированию естественнонаучной грамотности школьников, сформировавшийся в прошлом столетии, не снижается и по настоящее время.

Научный интерес к развитию естественно-научной грамотности школьников сформировался в прошлом столетии. Из множества определений понятия, сделанных зарубежными учеными, наиболее признанным считается определение Пеллы Милтон, которая рассматривает естественно-научную грамотность как целостное образование, проявляющееся в уровне развития способностей и качеств личности: «Естественно-научно грамотный человек характеризуется как человек, понимающий взаимосвязь науки и общества; этику, контролирующую ученого в его работе; природу науки; различие между наукой и техникой; основные понятия в науке и взаимосвязь естественных и гуманитарных наук» [10, с. 3].

Отечественные исследователи при определении термина «естественнонаучная грамотность» акцентируют внимание на понимании природы науки. Так, В. Г. Разумовский считает, что «естественно-научная грамотность — это не про- сто знания и умения. Помимо этого она включает в себя понимание природы науки, того, что такое научные достижения и как они влияют на нашу жизнь» [9, с. 160].

Н. М. Мамедов связывает термин с формированием интереса к научным идеям: «Естественно-научная грамотность — это способность занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым, связанным с естественными науками вопросам и готовность интересоваться естественнонаучными идеями» [4, с. 47].

А. М. Мамырханова и Г. Б. Есембаева в обосновании рассматриваемого термина указывают многогранность естественно-научной грамотности, которая обнаруживается не только в знаниях естественно-научных явлений и умениях их интерпретации, но и в определенной личностной зрелости, выражающейся в проявлении гражданской позиции при объяснении и доказательстве естественнонаучных явлений: «способность человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для постановки вопросов, освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений, основанных на научных доказательствах. Кроме того, естественно-научная грамотность включает понимание основных закономерностей и особенностей естествознания, осведомленности в том, что естественные науки и технологии оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества. Она проявляется и в активной гражданской позиции при рассмотрении всей совокупности проблем, связанных с естествознанием» [5].

Е. А. Галкина и А. В. Лукина относят естественно-научную грамотность к интегральным характеристикам личности и в обосновании уровней ее проявления делают акцент на умении решать теоретические и практические задачи: «естественно-научная грамотность есть интегральная характеристика личности; единство знаний, умений и позитивная ценностная оценка достижений естественных наук, которая проявляется в способности и готовности личности использовать имеющиеся естественно-научные знания для решения теоретических и практических задач, возникающих в ходе деятельности» [1].

Обобщая изложенное отметим, что естественно-научная грамотность школьников предполагает наличие критического мышления, владение научной методологией и навыками исследовательской деятельности, а также способность и готовность личности использовать полученные естественно-научные знания в разных видах деятельности.

Проведенный анализ научных подходов позволяет выявить общую закономерность к рассматриваемому понятию: способность и готовность к освоению знаний естественно-научной направленности и их практическому применению. Это позволило нам сформулировать собственное определение и рассматривать естественно-научную грамотность как способность и готовность человека осваивать знания естественных наук, формировать умения и навыки их применения для решения теоретических и практических задач, возникающих в ходе реализации разных видов деятельности.

Результаты исследования и их обсуждение. Рассматривая дополнительное образование как площадку для развития естественно-научной грамотности, можно выделить преимущества, на основе которых возможно построение эффектив- ного процесса развития естественно-научной грамотности школьников. К таким преимуществам относятся, прежде всего, свобода и выбор учреждением образовательной политики, гибкость в разработке рабочих программ, выбор форм и технологий обучения, возможности для инновационной деятельности и привлечения ресурсов из других ведомств [2]. Отсутствие жестких регламентаций дает возможность самостоятельно определить содержание программы, подобрать дополнительную информацию, выбрать методы, формы и технологии, привлекать опытных коллег и родителей к организации исследовательской деятельности и демонстрации ее результатов. Такая организация деятельности позволяет поддерживать интерес школьников к изучаемым процессам и явлениям, который является одним из главных мотиваторов к освоению естественно-научных знаний и формированию естественно-научной грамотности.

В дополнительных образовательных программах выделяется три тематических цикла, содержание которых способствует формированию научной картины мира учащихся, повышению познавательных интересов к естественным наукам, развитию исследовательской активности и приобретению практических умений и навыков 1 .

Содержание физико-химического тематического цикла направлено на расширение предметных знаний по физике, астрономии, химии в части изучения природных явлений. Цель разработанной нами программы заключалась в формировании операционных и умственных действий по решению практических химических задач, которые формируют умения оценивать, интерпретировать, строить гипотезы, делать выводы и прогнозировать применение полученных знаний и умений в жизни.

Базой нашего исследования выбран Центр дополнительного образования детей пос. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области, материально-технические условия которого позволяют организовать реализацию дополнительной образовательной программы «Озадаченная химия».

При разработке программы мы исходили из того, что естественно-научная грамотность важна для любого современного человека, поэтому специальный отбор детей не проводился. На подготовительном этапе был проведен анкетный опрос 24 учащихся 8-х классов, самостоятельно пришедших на освоение дополнительной программы.

Анализ полученных данных показал, что респонденты не занимались активной исследовательской деятельностью, не имеют личных разработанных проектов, опыта участия в мероприятиях и конкурсах естественно-научной направленности. Все респонденты ответили, что задумывались над тем, как полученные в школе знания можно применить в своей жизни, однако никто из них не читал специально какой-либо литературы естественно-научной направленности для расширения кругозора.

Таким образом, анкетирование показало, что кроме школьной программы у респондентов нет других источников пополнения естественно-научных знаний, что влияет на снижение интереса к предмету по мере возрастания сложности изучаемого материала.

Перед началом реализации программы была проведена входная диагностика уровня сформированности естественно-научной грамотности. Диагностическая процедура представляла собой тест, состоящий из 6 заданий, разработанных нами в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тренировочным заданиям банка заданий портала «Российская электронная школа». Выбор данной электронной платформы обоснован тем, что она содержит характеристики заданий и утвержденные критерии оценивания. Задания теста были разработаны по трем уровням сложности. Вопросы низкого уровня сложности направлены на выявление умений находить решения повседневных задач, формулировать и обосновывать простейшие выводы.

Вопросы среднего уровня сложности позволяли выявить умения распознавать происходящие явления и процессы, использовать имеющиеся знания для объяснения процессов и нахождения способа решения проблемы.

Вопросы высокого уровня сложности направлены на выявление умений анализировать, интерпретировать текстовую информацию и преобразовывать ее в графики, схемы, рисунки, а также использовать при решении нестандартных задач.

При разработке критериев определения уровня сформированности естественно-научной грамотности мы ориентировались на показатели, разработанные Д. В. Моргун, которые включают следующие умения учащихся:

-

■ использовать естественно-научные знания в жизненных ситуациях;

-

■ выявлять вопросы, на которые может ответить естествознание;

-

■ выявлять особенности естественно-научного исследования;

-

■ делать выводы на основе полученных данных;

-

■ формулировать ответ в понятной для всех форме.

-

■ уметь описывать, объяснять и прогнозировать естественно-научные явления;

-

■ уметь интерпретировать научную аргументацию и выводы;

-

■ понимать методы научных исследований;

-

■ выявлять вопросы и проблемы, которые могут быть решены с помощью научных методов [6].

На основании данного подхода и в соответствии с оценочными характеристиками Российской электронной школы мы выделили три уровня сформированно-сти естественно-научной грамотности старшеклассников.

Высокий уровень характеризуется умением анализировать и научно объяснять различные ситуации и явления, понимать особенности естественнонаучного исследования, употреблять специальные термины при интерпретации данных, оценивать свои действия.

Средний уровень выражается в умении четко формулировать научные проблемы в определенных ситуациях, объяснять их с точки зрения известных фактов и имеющихся знаний, на основе этих знаний делать собственные умозаключения с употреблением и специальной, и бытовой терминологии и обосновывать решения.

Низкий уровень характеризуется умением объяснять явления и процессы в знакомых ситуациях на основе имеющихся научных знаний без употребления специальной терминологии, проводить простые исследования, делать простейшие выводы.

Нами были определены критерии оценки уровня освоения теоретической и практической подготовки: задания 1‒5 первой части оценивается в 1 балл, задание 6 оценивается в 2 балла. Задание второй части оцениваются в 3 балла. Общее максимальное количество баллов 10. Такой подход позволил распределить по уровням сумму баллов и процент их выполнения.

Проведенная диагностика позволила определить исходный уровень сформи-рованности естественно-научной грамотности обучающихся, представленный в таблице:

Таблица 1 Исходный уровень сформированности естественнонаучной грамотности участников кружка

|

№ |

Уровень |

Сумма баллов |

Процент выполнения |

Количество детей |

|

1 |

высокий |

8‒10 |

89‒93 |

4 |

|

2 |

средний |

5‒7 |

50‒63 |

6 |

|

3 |

низкий |

2‒4 |

30‒44 |

14 |

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что 14 участников программы имеют низкий уровень сформированности естественно-научной грамотности (58%), 6 — средний уровень (25%) и только 4 — высокий уровень (17%).

С учетом полученных данных было скорректировано содержание программы «Озадаченная химия» до соответствия стартовому уровню, акцент сделан на расширение знаний и умений, необходимых для научного объяснения возникновения природных объектов и явлений и взаимодействия с ними. При отборе содержания программы мы больше ориентировались на его прикладной характер, поэтому основной блок программы составили вопросы из курса химии, связанные с физикой и медициной. Новизна программы заключалась в отборе инновационных форм и педагогических технологий, направленных на развитие критического мышления, способности анализировать и научно объяснять процессы и явления, понимать особенности естественно-научного исследования, делать собственные выводы.

Так, при рассмотрении темы «Механизмы передачи инфекции» был использован методический прием на сочинение мини-историй с использованием ключевых слов, объясняющих процесс распространения инфекционных заболеваний. В основном все представленные мини-истории были связаны с распространением ковидной инфекции, но при этом охватывали широкий спектр вопросов: география распространения, эпидемиология, пути передачи инфекции, правила профилактики и др. Итогом обсуждения мини-историй стало коллективное составление перечня рекомендаций для детей, работа над которым позволила оце- нить уровень владения теоретическими знаниями, а также уровень практических умений применения этих знаний.

При изучении темы «Скорость химической реакции» была применена игровая технология в форме «Блиц-турнира». Турнир состоял из трех этапов: фронтальный опрос в форме «вопрос-ответ», химический диктант, карточная игра на логику. Задания каждого этапа содержали информацию, работа с которой предполагала развитие скорости реакций, а также умений анализировать, сравнивать, обобщать. Так, в задании первого этапа содержались вопросы, которые уже изучались на занятиях, только формулировка вопроса была изменена, она была краткой и требовала быстрого краткого ответа. При проведении химического диктанта педагог называл термин, а учащиеся должны были одним словом написать значение термина, что позволяло выявить знания простейших химических терминов. В карточной игре третьего этапа необходимо было соотнести карточки с информацией с именем ученого, представленного на другой карточке. Все задания предполагали короткое время на обдумывание, что способствовало ускорению мыслительных операций. В завершении был проведен сопоставительный анализ сходства и различия мыслительной и химической реакций, способствующий развитию критического мышления и умения интерпретировать данные.

Развитию критического мышления также способствовал прием «Инсерт», который мы применили при разборе дополнительной информации по теме «Качественные реакции нейтрализации». Каждый ребенок получил текст о свойствах природной воды, после прочтения которого должен был составить таблицу с ответами на вопросы: «знал до прочтения», «новое для меня», «это непонятно». Проверка задания предполагала коллективное обсуждение каждого столбца таблицы. Такой прием позволил сфокусировать внимание на осмыслении прочитанного, что активизировало мыслительный процесс и способствовало развитию критического мышления при выполнении практической работы.

Развитию навыков анализа и научной интерпретации данных способствовало применение приема «Зигзаг» по теме «Окислительно-восстановительные реакции». Учащиеся были разделены на команды, каждой команде представлен блок информации для изучения и составления по ней краткой аннотации. После выполнения задания команды обменялись своими работами и провели анализ составленной другой командой аннотации на предмет ее соответствия первоисточнику, обсудили полученные результаты и обосновали возможности применения этих знаний при выборе продуктов питания.

Большое значение мы придавали творческим заданиям, например, самостоятельно придумать вопросы для кроссворда, вопросы для обсуждения новой информации. Опыт показывает, что самостоятельно составленный вопрос вызывает активную мыслительную деятельность и благоприятствует формированию способности использовать научные термины для объяснения изучаемой информации. В ходе работы мы заметили одну деталь: когда дети заняты практической работой, они формулируют очень интересные и серьезные вопросы, а когда выполняют специальное задание на подготовку вопросов по теме, то либо акцент делают на сложность вопроса, подготовка ответа на который требует большего времени, либо вообще затрудняются сформулировать вопрос. Проблема состояла в недостаточно развитом умении критически мыслить, анализировать и выделять главное в изучаемом материале. Поэтому методический прием на придумывание вопроса мы включали в разные задания.

Большой потенциал в развитии естественно-научной грамотности содержится в проектной деятельности. Именно проекты предоставляют возможность мыслить нестандартно, критично относиться к информации, проявлять творческие способности. При рассмотрении темы «Растворы» нами была использована технология проектной деятельности в форме коллективного учебного проекта. Вначале были оговорены цели и задачи, условия исследования, его этапы, требования к выполнению работы. В течение двух недель реализации проекта обучающиеся овладели навыками исследовательской деятельности, умениями обосновывать полученные результаты с научной точки зрения. Опытная работа проводилась всеми участниками проекта, выводы делались также совместно. Однако были выявлены затруднения обучающихся в отдельных видах проектной деятельности, например, в постановке задач своей конкретной работы в рамках общего проекта, выявлении общего и особенного в информации из разных источников. На данном этапе применялись приемы «Озадачь друга», «Исправь ошибку у соседа». Обнаруженные затруднения были учтены в подготовке индивидуальных заданий. Так, Максиму Д. и Алене В. было поручено найти в интернете дополнительную информацию о кристаллах и их свойствах. Баясхалан Б. и Дарима Л. занимались поиском информации о методах процесса кристаллизации и составляли алгоритмизированный список. Соелма Д. и Зорикто Ш. готовили рекомендации по организации процесса выращивания кристаллов. Распределение функционала в проекте на основе индивидуального подхода способствовало выполнению индивидуальных мини-проектов в рамках большого коллективного проекта и решению задач по развитию естественнонаучной грамотности, но и развитию «гибких» навыков учащихся, как умение работать в команде, умение самоорганизации, ответственность за порученное дело.

С целью демонстрации результатов проектно-исследовательской деятельности был организован «День науки», куда были приглашены родители. В рамках мероприятия организована выставка выращенных кристаллов, ребята выступили в роли экскурсоводов и смогли в доходчивой форме рассказать родителям о проведенном исследовании. По окончании выставки были презентованы альбом нестандартных задач, которые школьники выполняли на протяжении всего времени освоения программы, а также фотоальбом, демонстрирующий яркие моменты освоения программы. По окончании проведена викторина для родителей, вопросы которой составили сами ребята. Подготовка и проведение мероприятия позволили продемонстрировать учащимся результаты своей деятельности, умения научно объяснять процессы, в которых они принимали участие, представлять развернутый ответ на вопросы. Одобрение и восхищение близких послужили мощным стимулом к организации дальнейших исследований.

Таким образом, проектная деятельность позволила решить комплекс задач, способствующих развитию естественно-научной грамотности обучающихся:

-

- интеграция предметных знаний химии и физики способствовала формированию умения научного объяснения свойств кристаллов и определения возможности применения их в научной и производственной сферах жизни;

-

- реализация индивидуального подхода позволила развить умения организации естественно-научного исследования;

-

- организация коллективного проекта способствовала формированию умений исследовательской деятельности, а также умений работать в команде, нести ответственность за собственную деятельность.

Итоговый мониторинг проводился также в форме выполнения тестовых заданий из банка тренировочных заданий портала «Российская электронная школа» и позволил выявить изменения в уровне сформированности естественно-научной грамотности участников программы.

Таблица 2

Изменения в уровне сформированности естественно-научной грамотности участников кружка

|

№ |

Уровень |

Сумма баллов |

Процент выполнения |

Количество детей |

|

1 |

высокий |

8‒10 |

89‒93 |

6 |

|

2 |

средний |

5‒7 |

50‒63 |

14 |

|

3 |

низкий |

2‒4 |

30‒44 |

4 |

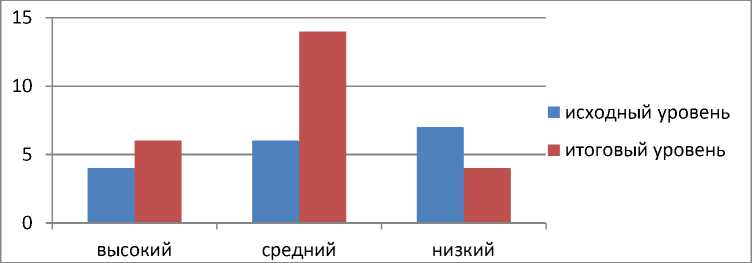

Результаты мониторинга свидетельствуют о повышении уровня сформиро-ванности естественно-научной грамотности участников программы. Сравнительный анализ изменений приведен в диаграмме (рис. 1).

Рис. 1

Значительные изменения произошли в показателях среднего уровня за счет снижения количества учащихся с низким уровнем развития естественно-научной грамотности. Не смог повысить уровень один участник программы в силу его индивидуальных особенностей развития. Три участника значительно повысили уровень с недостаточного до среднего (12%), 7 — с низкого до среднего (29%), 3 — со среднего до высокого (12%).

Таким образом, диагностические процедуры позволили выявить позитивные изменения в уровне развития естественно-научной грамотности у участников программы, что подтверждает эффективность реализованного комплекса инновационных форм и педагогических технологий.

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что, несмотря на повышенный научный интерес к формированию естественнонаучной грамотности, до сих пор нет единого подхода к интерпретации самого термина. Вероятно, это связано с научными достижениями, поэтому можно утверждать о прямой зависимости подходов к определению термина и структуры естественно-научной грамотности от развития науки.

Эффективность формирования естественно-научной грамотности школьника достигается при взаимодействии школы и учреждения дополнительного образования, имеющего возможности для расширения и углубления знаний школьных учебных программ, поддержания интереса и к науке и мотивации к научным исследованиям. Однако на практике традиционные учреждения дополнительного образования еще не в полной мере используют инновационные формы и технологии, способствующие повышению качества естественно-научной грамотности школьников.

Результаты реализации программы свидетельствуют о повышении уровня естественно-научной грамотности школьников, проявившемся в умениях применять полученные знания естественно-научной направленности при решении нестандартных учебных и практических задач, интерпретации полученной информации и формулирования собственных выводов.

С учетом полученных результатов, раскрывающих эффективность применения инновационных форм и технологий по развитию естественно-научной грамотности, предлагается активно использовать возможности цифровой образовательной среды в разработке коллективных и исследовательских проектов и исследований, нестандартных задач, требующих нестандартного мышления, создания ситуации успеха и демонстрации личных достижений учащихся в мероприятиях научной и практической направленности.

Список литературы Использование инновационных форм и технологий дополнительного образования в формировании естественно-научной грамотности школьников

- Галкина Е. А., Лукина А. В. Дидактические основы понятия о естественно-научной грамотности личности обучающегося // Астраханский вестник экологического образования. 2014. № 4(30). С. 46‒48. Текст: непосредственный.

- Дополнительное образование детей в России: единое и многообразное / под редакцией С. Г. Косарецкого, И. Д. Фрумина. Москва: Высшая школа экономики, 2019. 280 с. Текст: непосредственный.

- Заир-Бек С. И., Муштавинская И. В. Развитие критического мышления на уроке: учебное пособие для учителей общеобразоват. учреждений. 2-е изд., дораб. Москва: Просвещение, 2011. 224 с. Текст: непосредственный.

- Мамедов Н. М., Мансурова С. Е. Естественнонаучная грамотность как условие адаптации человека к эпохе перемен // Ценности и смыслы. 2020. № 5(69). С. 45–59. Текст: непосредственный.

- Мамырханова А. М., Есембаева Г. Б. Естественно-научная грамотность обучающихся в средней школе по результатам международных исследований: состояние и пути повышения качества (на примере Казахстана) // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 6‒1. С. 128‒131. Текст: непосредственный.

- Моргун Д. В. Развитие естественно-научной грамотности средствами дополнительного образования детей // Информационно-методический журнал «Про-ДОД». Москва, 2017. № 4(10). С. 3‒10. Текст: непосредственный.

- Основные результаты российских учащихся в международном исследовании читательской, математической и естественно-научной грамотности PISA‒2018 и их интерпретация / К. А. Адамович, А. В. Капуза, А. Б. Захаров, И. Д. Фрумин; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. Москва: НИУ ВШЭ, 2019. 28 с. Текст: непосредственный.

- Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей и студентов педагогических вузов. Москва: АРКТИ, 2013. 112 с. Текст: непосредственный.

- Естественнонаучная грамотность: контрольные материалы и экспериментальные умения / В. Г. Разумовский, А. Ю. Пентин, Г. Г. Никифоров, Г. М. Попова // Народное образование. 2016. № 4/5. С. 159‒167. Текст: непосредственный.

- Талышева И. А., Асхадуллина Н. Н., Халиуллина Л. Р. Сущностные характеристики понятия «Естественно-научная грамотность обучающихся» // Гуманитарные науки. 2023. № 8(134). С. 1‒4. Текст: непосредственный;

- Widowati A. The Development of Scientific Literacy through Nature of Science (NoS) within Inquiry Based Learning Approach. Journal of Physics: Conference Series. 2017; 909: 1‒7.

- DeBoer G. E. Scientific literacy: another look at its historical and contemporary mean-ings and its relationship to science education reform. Journal of research in science teaching. New-York, 2000; 37(6): 582‒601.

- Miller J. D. Public understanding of, and attitudes toward, scientific research: What we know and what we need to know. Public Understanding of Science. 2004; 13: 273‒294.