Использование каменного сырья в верхнем палеолите Северо-Западного Кавказа

Автор: Дороничева Е.В., Кулькова М.А., Шекли М.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 (54), 2013 года.

Бесплатный доступ

Публикуются данные об открытых и исследованных авторами месторождениях каменного сырья и способах его транспортировки на стоянки в верхнем палеолите Северо-Западного Кавказа. Изучение обсидиановых изделий позволяет говорить о перемещении обсидиана из отдаленных районов Центрального и Южного Кавказа, что подтверждает межрегиональные контакты в верхнем палеолите.

Каменное сырье, верхний палеолит, северо-западный кавказ, мобильность

Короткий адрес: https://sciup.org/14522980

IDR: 14522980 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Использование каменного сырья в верхнем палеолите Северо-Западного Кавказа

Изучению использования каменного сырья в палеолите сегодня уделяется большое внимание. Исследование стратегий утилизации сырья, его источников и транспортировки позволяет получать новые данные о технологии расщепления [Roebroeks, Kolen, Rensink, 1988; Rolland, Dibble, 1990; Turq, 1992; Нехорошев, 1999; Andrefsky, 2009], территории обитания [Hovers, 1990; Голованова, Дороничев, 2005] и мобильности [Géneste, 1985; Kuhn, 2004; Féblot-Augustins, 2009] палеолитического населения в разных регионах.

Добыча сырья включена в базовые стратегии жизнеобеспечения [Binford, 1979] и отражает зоны освоения ресурсов, необходимых для существования коллектива [Roebroeks, Kolen, Rensink, 1988]. Большинство исследователей считает, что мобильность зависит от распространения ресурсов в окружающей среде [Kelly, 1983; Binford, 2001; Sealy, 2006]. Тип мобильно сти и расселения людей определялся в том числе наличием сырьевых ресурсов [Колесник, 2003; Сте-панчук, 2006].

В среднем палеолите расстояния до мест, с которых поступало сырье, обычно не превышали 100 км в Западной Европе [Géneste, 1988] и 200–300 км в Центральной и Восточной [Rensink, Kolen, Spieksma, 1991], на Северном Кавказе [Дороничева, Кулькова, 2011]. В верхнем палеолите подобные перемещения уже не являются чем-то необычным [Masson, 1981; Mon-tet-White, 1991; Féblot-Augustins, 2009]. Более мобильные группы верхнепалеолитических Homo sapiens активно осваивали новые территории и ландшафты.

Археология, этнография и антропология Евразии 2 (54) 2013

История изучения верхнего палеолита Северо-Западного Кавказа

Первые верхнепалеолитические памятники на Северо-Западном Кавказе были открыты в 1950–1960-х гг. В.П. Любиным, А.А. Формозовым и П.У. Аутлевым. В эти годы предпринимались попытки создания хронологической шкалы [Формозов, 1965], осмысления культурного своеобразия верхнего палеолита данного региона [Бадер, 1984]. Для 1970–1980-х гг. характерны междисциплинарные исследования стратифицированных археологических объектов, относительное датирование и интерпретация основных комплексов [Амирханов, 1986]. С середины 1980-х гг. происходит переосмысление верхнего палеолита Кавказа [Мешве-лиани, 1986; Любин, 1989; Амирханов, 1994]. Исследования последних 10–15 лет во многом изменили представления о хронологии и культурном своеобразии верхнепалеолитической эпохи Северо-Западного Кавказа [Golovanova, Doronichev, Cleghorn, 2010; Golovanova et al., 2012]. В настоящее время основное внимание уделяется раскопкам стратифицированных памятников с использованием современных методов, проводятся абсолютное датирование, естественнонаучные исследования [Блажко, 2009; Леонова, Агеева, Александрова, 2011].

Появление позднепалеолитических индустрий на Северо-Западном Кавказе датируется на основании серии радиоуглеродных дат, полученных для слоя 1С Мезмайской пещеры, 36–33 тыс. л.н. (калиброванные по программе CalPal-2007-Hulu значения – от ~40 до ~37 тыс. л.н.) [Golovanova, Doronichev, Cleghorn, 2010]. На этом памятнике выявлена наиболее полная колонка верхнего палеолита от ранних этапов (слой 1С) до эпипалеолита (слой 1-3). В разрезе четко выделяется эпизод, соответствующий максимуму последнего оледенения. Он хорошо согласуется с результатами, полученными на других памятниках [Golovanova et al., 2012]. Основываясь на данных палеогеографии, относительной и абсолютной хронологии, можно говорить о двух крупных этапах в верхнем палеолите региона: от ~40 до ~20 тыс. л.н. (ранний верхний палеолит) и от ~17 до 10 тыс. л.н. (эпипалеолит), разделенных периодом максимума последнего оледенения.

Для большинства верхнепалеолитических памятников Северо-Западного Кавказа имеются лишь предварительные данные об использовании каменного сырья. Известно, что широкое применение высококачественного приносного кремня является характерной особенностью стоянок верхнего палеолита [Амирханов, 1986]. Каменное сырье, использовавшееся на палеолитических стоянках Северо-Западного Кавказа, до недавнего времени [Дороничева, Кулькова, 2011] не было темой специального исследования. Пожалуй, единственной работой, где опубликованы результаты изучения изделий из обсидиана (Губский навес-1), была статья В.В. Наседкина и А.А. Формозова [1965]. Как правило, археологи ограничивались визуальными определениями каменного сырья. Поэтому задачами нашего исследования было проведение специальных разведок с целью поиска коренных месторождений сырья, отбор серий образцов из них и археологических коллекций, петрографические и химические анализы для определения связи этих месторождений и стоянок палеолита. Важным аспектом нашей работы также было изучение каменного инвентаря основных памятников верхнего палеолита региона с применением единой методики анализа, сравнение способов использования сырья разных типов в позднепалеолитических индустриях. В результате исследования предполагается по возможности ответить на ряд важных вопросов: почему древние люди использовали одни каменные породы и не использовали другие, какую роль играло расположение источников сырья в выборе места стоянки, как сырье транспортировалось, на какие расстояния могли перемещаться человеческие коллективы и какие связи могли существовать между ними в эпоху позднего палеолита?

Методика исследования

При работе с археологическими материалами мы использовали современную методику, применяемую петроархеологами для изучения каменного сырья [Masson, 1979, 1981; Grégoire, 2001]. Сначала в археологических коллекциях были определены основные визуально различимые разновидности сырья (невооруженным глазом, с помощью лупы и бинокулярного микроскопа) и выделены их главные отличия (текстура, макровключения). Затем по образцам этих пород были сделаны шлифы, установлены петрографические характеристики каждой из них и проведено сопоставление сырья в археологических коллекциях и изученных коренных месторождениях.

Для поиска месторождений кремня в 2007–2011 гг. были проведены специальные разведочные работы. Петрографические исследования образцов кремня выполнены М.А. Кульковой с использованием поляризационного микроскопа ПОЛАМ-111 при увеличении ×65. Шлифы также изучались под бинокулярным микроскопом с увеличением ×15. С помощью этого метода были сделаны детальные описания минерального со става образцов, выделены макро- и микровключения, определены органогенные составляющие и структурные особенности.

В результате проведенного исследования сформирована эталонная коллекция горных пород из исследованных коренных месторождений на Северо-Западном Кавказе. Для унификации полученных данных всем образцам даны условные обозначения (напри- мер, КР-1, где КР означает кремень). При работе с археологическими материалами такая эталонная коллекция позволяет с высокой степенью достоверности делать предположения о происхождении определенного сырья из конкретного месторождения без проведения специальных анализов. Подобные коллекции широко используются в Европе (одна из самых известных собрана в Европейском центре изучения доисторической эпохи, г. Тутавель, Франция).

Отдельно изучены обсидианы из верхнепалеолитических слоев Мезмайской пещеры. Их химический состав был определен М.С. Шекли с помощью EDXRF- спектометра Quant’X производства корпорации Thermo Scientific (Швейцария) в Геоархеологиче-ской рентгенофлуоресцентной лаборатории (г. Альбукерке, штат Нью-Мексико, США) [Shackley, 2011].

При изучении каменных индустрий применялись технологический и типологический методы анализа. По исследованным археологическим коллекциям составлялись базы данных. Использовалась база данных E4, разработанная Х. Дибблом и Ш. Мак-Пэрроном (доступна в сети интернет: , а также дополнения к ней. Cтатистическая обработка материалов выполнялась с помощью пакета программ STATISTICA 6.0. Комплексы сравнивались при помощи таблиц и диаграмм. В данной статье приводятся лишь основные результаты исследования.

Результаты исследования

Ранний верхний палеолит. На Северо-Западном Кавказе известны единичные памятники этой эпохи: Губский навес-1 (слой 2), пещеры Мезмайская (слои 1С–1А) и Короткая (рис. 1).

Мезмайская пещера. Она расположена в 50 км южнее г. Майкопа, на правобережье р. Сухой Курджипс на абсолютной высоте 1 310 м [Голованова, 2008; Golovanova, Doronichev, Cleghorn, 2010]. Палеолитическая стоянка здесь была открыта в 1987 г. и более 25 лет исследуется Северо-Кавказской палеолитической экспедицией под руководством Л.В. Головановой. Мезмайская пещера является многослойным памятником, на котором к 2012 г. выделено семь мустьерских и восемь верхнепалеолитических слоев, отражающих различные хронологические и культурные этапы во временном промежутке от 73–63 до 13–12 тыс. л.н. В нашем исследовании использованы материалы раннего верхнего палеолита из слоев 1С, 1В и 1А (всего 3 059 каменных изделий), собранные в ходе раскопок 2001 г. на площади 3,5 м². Основным сырьем для изготовления орудий служил кремень.

Местный кремень из месторождения Азиш-тау (КР-1), расположенного в 2 км от пещеры, древний человек использовал ограниченно и приносил в пещеру в виде нуклеусов. Апробация желваков и очистка их от корки, скорее всего, проводились на месторождении, т.к. сколов с коркой немного (табл. 1–3). Расщепление частично осуществлялось в пещере, на что указывают единичные нуклеусы (в слое 1А-3) и нуклевидные фрагменты (в слое 1В), а также полупервичные и технические сколы. Во всех слоях около половины предметов из этого сырья составляют обломки, откалывавшиеся в процессе раскалывания из-за трещиноватости камня и многочисленных органических включений. Именно поэтому, очевидно, местный кремень (КР-1) в верхнем палеолите использовался редко (10,3 % в слоях 1С–1А). Его доля уменьшается с 12 % в слое 1С до 6,4 % в слое 1А. Только 5,8 % всех пластинчатых сколов изготовлено из этого кремня. Орудия найдены только в слое 1С (7 экз.).

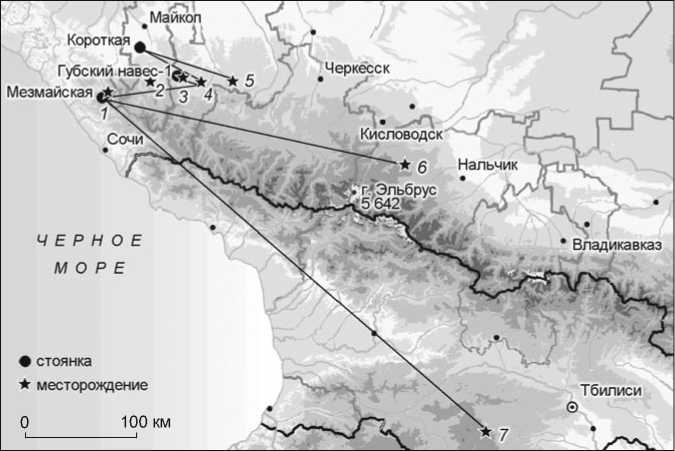

Рис. 1. Расположение Мезмай-ской и Короткой пещер, Губского навеса-1 и связанных с ними месторождений сырья в раннем верхнем палеолите.

1 – Азиш-тау (КР-1); 2 – Шаханское (КР-9/10); 3 – Губское (КР-7); 4 – Бес-ленеевские (КР-3–5); 5 – Ахмет-кая (КР-44); 6 – выходы обсидиана у с. За-юково; 7 – выходы обсидиана в районе Куюн-Даг.

Таблица 1. Состав коллекции из слоя 1С Мезмайской пещеры

|

Сырье |

Ф Ф 5 1$ CD 2 5 СП |

о о О |

о о ф 3 о ф т 3 X £ |

Сколы |

Пластинчатые сколы |

а ф т о 3 5 ф |

Всего |

of 3 С[ о ф с; о 3 £ со СО ф |

|||||||

|

ф т CD Ф С |

Ф со ф с с; о с: |

>з о о О |

ф и О |

Ф ГО т з 5 1- с О ф е ? с О |

1— о го EZ |

i— о го EZ |

i— о го О 3 2 |

Экз. |

% |

||||||

|

КР-1 |

– |

73 |

1 |

1 |

9 |

13 |

15 |

2 |

7 |

8 |

10 |

28/51 |

218 |

12,0 |

7 |

|

КР-9/10 |

8/2 |

301 |

24 |

3 |

20 |

37 |

31 |

17 |

70 |

155 |

153 |

159/598 |

1 578 |

87,2 |

103 |

|

РК |

2/0 |

5 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

8 |

0,4 |

– |

|

НК |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,1 |

1 |

|

Обсидиан |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

0/1 |

3 |

0,2 |

– |

|

Сланец |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,1 |

1 |

|

Всего |

10/2 |

379 |

25 |

5 |

29 |

50 |

49 |

19 |

77 |

164 |

163 |

187/650 |

1 809 |

100 |

112 |

Примечание : здесь и далее в таблицах НК - неопределенный кремень, происхождение не установлено; РК - розовый кремень.

Таблица 2. Состав коллекции из слоя 1В Мезмайской пещеры

|

Сырье |

ф 5 со ф 5 О CD 2 5 СП I Я |

О О |

о о ф 3 о ф т 3 X |

Сколы |

Пластинчатые сколы |

3 ф т о 5 ф |

Всего |

со о of о ф с; о со |

|||||||

|

ф т со ф с: |

ф т со ф с с; о с: |

1 о |

ф и О |

ф ГО т з 5 1- с О ф S ? 1= о |

1— о го EZ |

о го EZ |

i— о го О 3 |

Экз. |

% |

||||||

|

КР-1 |

0/1 |

28 |

– |

– |

– |

– |

4 |

– |

4 |

3 |

– |

– |

40 |

10,0 |

– |

|

КР-9/10 |

2/1 |

28 |

1 |

1 |

– |

3 |

4 |

1 |

7 |

10 |

19 |

8/41 |

126 |

31,1 |

5 |

|

КР-3–5 |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

0/9 |

10 |

2,2 |

1 |

|

НК |

2/2 |

31 |

4 |

– |

5 |

2 |

10 |

2 |

8 |

19 |

20 |

12/105 |

222 |

54,6 |

7 |

|

Обсидиан |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

0/6 |

8 |

2,1 |

1 |

|

Всего |

4/4 |

88 |

5 |

1 |

5 |

5 |

18 |

3 |

19 |

33 |

40 |

20/161 |

406 |

100 |

14 |

Таблица 3. Состав коллекции из слоя 1А Мезмайской пещеры

|

Сырье |

92 5 со ф 5 0) 2 5 СП I ■& |

о о |

о о ф 3 о ф т 3 X |

Сколы |

Пластинчатые сколы |

т о 3 5 ф |

го |

Всего |

3 о ф с; о 3 R со СО ф |

|||||||

|

ф т £0 Ф С |

Ф т £0 Ф С о с: |

>3 о О |

с ф и О |

Ф ГО т з 5 1- с О ф с О |

о го с; с: |

о го с; с: |

о го с; о 3 2 |

Экз. |

% |

|||||||

|

КР-1 |

1 |

20 |

2 |

– |

– |

4 |

10 |

2 |

4 |

4 |

1 |

6/4 |

– |

58 |

6,4 |

– |

|

КР-9/10 |

– |

34 |

1 |

1 |

1 |

4 |

11 |

1 |

3 |

20 |

25 |

10/141 |

– |

252 |

29,9 |

8 |

|

КР-3–5 |

– |

2 |

1 |

– |

– |

1 |

2 |

– |

– |

2 |

2 |

10/7 |

– |

27 |

3,1 |

2 |

|

РК |

1 |

5 |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

3 |

– |

4 |

12/32 |

– |

59 |

7,0 |

3 |

|

НК |

1 |

82 |

6 |

3 |

6 |

2 |

38 |

20 |

19 |

62 |

55 |

38/69 |

– |

401 |

48,0 |

7 |

|

Обсидиан |

– |

5 |

1 |

1 |

– |

– |

4 |

– |

– |

4 |

4 |

13/14 |

– |

46 |

5,5 |

1 |

|

Песчаник |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

0,1 |

1 |

|

Всего |

3 |

148 |

11 |

5 |

7 |

11 |

67 |

23 |

29 |

92 |

91 |

89/267 |

1 |

844 |

100 |

22 |

Основным сырьем для изготовления орудий был приносной шаханский кремень (КР-9/10), месторождение которого расположено в 30–40 км к северо-востоку от пещеры. В слое 1С изделия из него составляют 87,2 %, в слое 1В – 31,1, в слое 1А – 29,9 %. Судя по составу коллекции (табл. 1–3), где представлен весь цикл первичного расщепления от нуклеусов и технических сколов до сколов с коркой, люди транспортировали высококачественный кремень в виде частично очищенных от желвачной корки кусков сырья или пренуклеусов. Все нуклеусы из этого кремня имеют небольшие размеры (до 5 см) и сильно утилизованы. Расщепление и изготовление орудий производились на стоянке, где найдены многочисленные чешуйки и микрочешуйки. Большая часть орудий во всех слоях также изготовлена из шаханского кремня (78 %), преобладают пластинки с притупленным краем и пластинки с ретушью. Скребки и резцы представлены единичными экземплярами.

Другим источником приносного кремня были Бес-ленеевские месторождения (КР-3–5), которые расположены в 50–60 км к северо-востоку от пещеры. Этот цветной кремень в небольшом количестве представлен в слоях 1В (2,2 %) и 1А (3,1 %). Несмотря на отсутствие нуклеусов, можно предположить, что в пещере производилось раскалывание данного сырья, поскольку найдены технические сколы, отщепы с коркой и обломки. Также обнаружены несколько орудий и чешуйки из бесленеевского кремня.

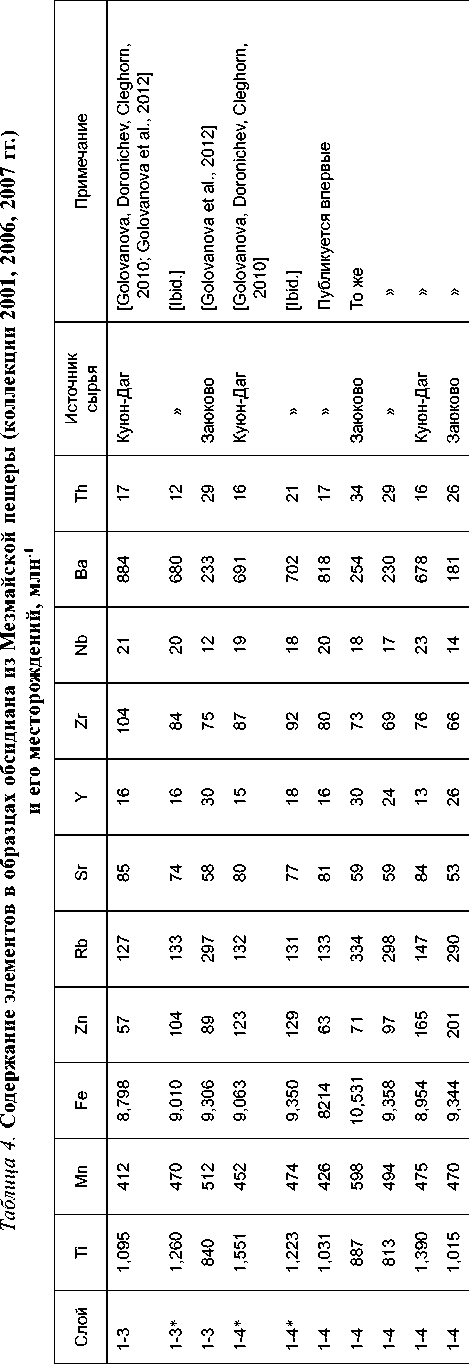

Обсидиановые изделия наиболее разнообразны в слое 1А (5,5 %). Согласно результатам анализов (табл. 4), обсидиан происходит как из выходов у селения Заюково в Кабардино-Балкарии (примерно 250 км на восток от пещеры; Центральный Кавказ), так и из месторождения Куюн-Даг в Южной Грузии (450 км на юго-восток; Южный Кавказ), подтверждая наличие контактов между Северным и Южным Кавказом в эпоху раннего верхнего палеолита.

Губский навес-1. Он находится в 9 км к юго-западу от станицы Баракаевской Мостовского р-на Краснодарского края, в левом борту Губского ущелья на абсолютной высоте ок. 770 м. Памятник открыт и раскопан на площади ок. 12 м 2 П.У. Аутлевым в 1962– 1963 гг. В 1975–1976 гг. раскопки на площади ок. 4 м 2 проведены Кавказской палеолитической экспедицией ЛОИА АН СССР и Адыгейского НИИЭЯЛИ под руководством В.П. Любина, П.У. Аутлева и Х.А. Амирханова. На о сновании климато стратиграфических данных слой 2 коррелируется с интерстадиалом паудорф и датируется 29–25 тыс. л.н. [Амирханов, 1986]. Абсолютные даты отсутствуют. Материалы, собранные с площади ок. 16 м 2 и состоявшие из 4 590 изделий, были описаны Х.А. Амирхановым [Там же]. Сегодня коллекция, хранящаяся в Национальном музее Республики Адыгеи в г. Майкопе,

|

с с с с О ООО -С -CZ О) О ООО О ООО О ООО ш о о -С О -С О 5 О 5 О 5 о С £□ С CD С CD С О о о g о g о g о Q rn Q Ш Q Ш Q ГО F го" м ^ S го" О 0) о О О О О го ■—. ^ го ■—. ^ го ■—. ^ го ■—. > О S > О S > О S > О О^” с; О^” с; О ^ ” с; О ^ " |

|

го ого о го о го о Ф “ СЕ “ СЕ “ СЕ “ 1 О 1 О 1 О 1 о 2 2 2 2222 2 1 1 го ^ СО ^ со ^ со ^ со |

|

О СО ч- СОЮ^СОЮСО-^СО-^СОСО Г- ^ Ю СМ О СО Г- CM I т— т— CM т-т-СМ^-СМ^-^-^-СМСМ^- -^ CM ^ CM ^ -^ CM СМ 1 |

|

СО СО СО S^M^IT)COSi-(D(DG) чГ G) ^ СО чГ СО М О СО Г-ОСО СОСООЧЮСОСОМ"-^ЮСМ СМ СО СО СО СМ СО О СМ in Г- СО О r-r-CNIJCOCOOCOCOCNr- Г- ^ Г- СО Г- О CM CXI |

|

CO О О ООСОСО^ЮСО^ОСОСО CO CO CO т— |s- CO M" CO CO co CM ^ ^ CMCM^^CMCMCMCMCM^^ CM ^ ^ CM ^ ^ ^ m ^ ^ |

|

^ in co осотЧтм-'-смю^ь- о г- о см 2 2 in g со о 2 СО Г- О ОЗ СО СО 2 СО СО СО СО СО СО СО СО СО СО СО ф ф СО П ^ CL ф |

|

5 5 СО Т- СО h-C)M"C)Oh-M"lOh-COC) h- со ю со ю со ю со ю ^ ^ ^ ^^см^см^^^^см^ ^ см ^ ^ ^ ^ -<- |

|

М" ю СО OOCO£2cOCM-^CMh-h-CM СО h- М" h- О ОМ- ч- со СО S оз h-h-M-^Zcococococomo h- М" со СО О COLO ю о |

|

■^ СО О СМ СО т- Ю СО ^- ОМ-СОЮО h- М" СО см ■<— h- М" М" о Ю СО СМ СОМ-ЮСОСМСОСОМ-М-СОСМ СО h- -^ ю со см со со -^ -«--«--«- ^^см^^^^^^см^ ^ см ^ ^ ^ ^ см см -<- |

|

2 со CMo2cMco^co^2tS ^SS^LO иэм- М- I |

|

О -<- -<- COh-COCOCOh-COM-CMOLO СО О СО О 2 М" h- о о ^оо оюог-^сог-м-сосмг- V ^ со -<- - |

|

СО СО СО ОСОЮЮт-СОСОЮСОГ^-М" СМ С) С) СО СО h- см со о Ю СО т- COrs-COincOCMCOh-OCOCO СО h- о со О ОО СО т-Ю М" М" М-М-М-М-СОМ-М-М-М-М-^- М" М" М" М" М" М" М" М- г- |

|

in СО СО СМО^ОМ-О^ЮСООМ- М" о ю см со со о СО О СО СОСОМ-М-СМ1ЛМ-СО1Лт-|^. СО Г- СО in со ^ СМ О 2, 2 °Ч Ч. Ч *4 °.. °.. °Ч 2 ^ °.. Ч *4 Ч ^ 2. ф ф § 1 т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— |

|

Т 1" < <<<<<<<<< т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— т— | | |

*Образец имеет размеры меньше необходимых для точного определения происхождения EDXRF, но представляется близким стандартам для месторождения.

Таблица 5. Состав коллекции из слоя 2 Губского навеса-1

Большая часть изделий (65 %) изготовлена из местного кремня серых, коричневатых тонов (КР-7). Его качество не очень высокое, в коллекции выделено 134 осколка кремня с участками корки и гранями раскалывания. Нуклеусов, сохранивших морфологию, определено 46 экз. (3 % в данной категории сырья). Выделены торцовые и призматические формы. Нуклеусы тщательно готовились и регулярно подправлялись в процессе расщепления. Доказательством этому служит большое количество технических сколов (86 экз.; 5 %). Среди них 3 реберчатые пластины, 75 сколов подправки ударных площадок, включая краевые, 5 таблеток, сколы подправки торцов нуклеусов. Более половины отщепов имеют участки корки (51 %) или являются первичными (6,5 %). Это подтверждает, что весь цикл расщепления осуществлялся на стоянке. Несмотря на то что нуклеусы и технические сколы позволяют говорить о преобладании призматической техники расщепления, наиболее многочисленны отщепы (73 %), а пластины и пластинки составляют только 20 % всех сколов. Микропластинки отсутствуют. Это является, очевидно, результатом того, что значительная часть мелкого материала утрачена.

Из местного кремня (КР-7) изготовлено более половины (53 %) орудий. Представлены единичные пластинки с притупленным краем, косоретушированные и тронкированные пластинки. Третью часть орудий составляют разнообразные скребки (36 %), в т.ч. круглые и кареноидные. Резцов 16 %, долотовидные изделия единичны. Многочисленны пластины и отщепы с зубчатой (14 %) или регулярной (18 %) ретушью.

Часть изделий (13,5 %) изготовлена из кремня (КР-3–5), поступавшего из расположенного в 20–25 км к востоку от стоянки бесленеевского месторождения. Нуклеусы представлены торцовыми и призматическими формами. Многочисленны краевые и реберча-тые технические сколы. Основная категория изделий – отщепы (49 %). По сравнению с местным кремнем, сколов с коркой немного (17 %). Довольно многочисленны пластины и пластинки (28 %). Скорее всего, кремень доставлялся на стоянку в виде подготовленных к расщеплению нуклеусов. Из этого высококачественного сырья изготовлено большое количество орудий (20 %). Более половины (59 %) составляют концевые скребки. Присутствуют единичные пластинки с притупленным краем, зубчато-выемчатые изделия и сколы с ретушью. Многочисленные чешуйки указывают на то, что орудия сделаны непосредственно на стоянке.

Часть находок (18 %) изготовлена из нескольких разновидностей кремня, происхождение которых определить пока не удалось. Представлены все категории изделий (табл. 5).

Приведенное описание коллекции из нижнего позднепалеолитического слоя Губского навеса-1 позволяет говорить о необычайной специфике этой индустрии, для которой характерны многочисленные и разнообразные скребки.

Пещера Короткая. Она расположена в правом борту ущелья р. Хакодзь (долина р. Белой) на абсолютной высоте 550 м. Памятник открыт в 1986 г. и

Таблица 6. Состав коллекции из Короткой пещеры

В результате раскопок 2006 г. (ок. 3 м 2 ) были получены небольшая коллекция каменных предметов (табл. 6) и многочисленные фаунистические остатки. Большинство изделий (64 %) изготовлено из коричневого и серого кремня, месторождение которого в настоящее время не найдено. Преобладают пластинки и микропластинки. Орудия оформлены преимущественно на пластинках. Наличие чешуек указывает на то, что орудия ретушировались в пещере.

Петрографические исследования позволили определить два источника кремневого сырья. Изделия из бесленеевского кремня (КР-4), месторождение которого расположено примерно в 50–60 км к востоку от пещеры, немногочисленны (19 %). Половина из них – пластинки (в т.ч. три с притупленным краем) и микропластинки. Единичными изделиями представлен кремень из месторождения Ахмет-кая (КР-44), до которого от пещеры ок. 90 км.

Эпипалеолит. На Северо-Западном Кавказе известно ок. 20 памятников этой эпохи. Однако лишь пять из них являются стратифицированными, для которых возможен детальный технико-типологический и сырьевой анализ: Губские навесы-1 и -7, Касожская пещера, расположенные в долине р. Губс, Мезмай-ская пещера, находящаяся в 50 км к юго-западу, и стоянка открытого типа Баранаха-4 – самый восточный памятник в этом регионе (рис. 2). Достаточно многочисленные коллекции собраны на местонахождении Баранаха-1 и стоянке Явора [Амирханов, 1986; До-роничев, 1995]. Результаты новых исследований на памятниках навес Чыгай и пещера Двойная опубликованы пока не полно [Леонова, Агеева, Александрова, 2011]. Пещеры Даховская-2, Короткая-2 [Блажко, 2009], Русланова, Губские навесы-2–4, -6 и Лубочный [Аутлев, Любин, 1994] изучены предварительно. Они лишь указывают на присутствие древнего человека в данном регионе в эту эпоху.

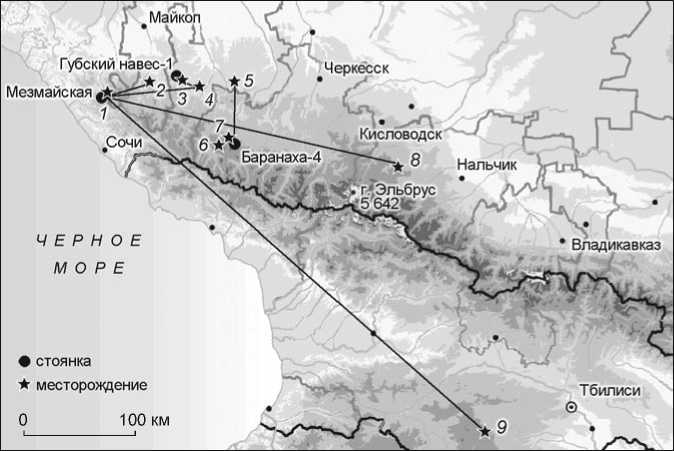

Рис. 2. Расположение Мезмайской пещеры, Губского навеса-1, стоянки открытого типа Баранаха-4 и связанных с ними месторождений сырья в эпипалеолите.

1 – Азиш-тау (КР-1); 2 – Шаханское (КР-9/10); 3 – Губское (КР-7); 4 – Бес-ленеевские (КР-3–5); 5 – Ахмет-кая (КР-44); 6 – Березовая балка (КР-12); 7 – Баранаха (КР-14); 8 – выходы обсидиана у с. Заюково; 9 – выходы обсидиана в районе Куюн-Даг.

Мезмайская пещера. Материалы эпипалеолити-ческих слоев 1-4 и 1-3 из раскопок 2001 г (всего 1 465 изделий из камня) происходят с площади 5 м 2 . Время существования стоянок этого периода определяется в интервале 17-13 тыс. л.н. [Голованова, 2008].

В слое 1-3 местное сырье (КР-1) составляет всего 2,8 % (табл. 7). В коллекции имеются единичные сколы, в т.ч. один технический. В слое 1-4 находок из местного кремня значительно больше - 16,2 %, причем 36 % коллекции составляют осколки (табл. 8). Также выделены два технических скола и один нуклеус, из орудий - только две пластинки с ретушью. Много чешуек и микрочешуек.

Как и в предыдущие периоды, обитатели стоянки использовали качественный шаханский кремень (КР-9/10; 21,2 % в слое 1-3 и 19,9 % в слое 1-4). Из состава коллекции (табл. 7, 8) видно, что в пещеру приносили нуклеусы, расщепление которых частично происходило на стоянке. Здесь же снятые сколы трансформировали в орудия (многочисленные чешуйки и осколки). Состав сколов указывает на то, что оформление пренуклеусов происходило на месторождениях кремня, присутствуют единичные первичные и полу-первичные отщепы.

В слоях 1-4 и 1-3 много находок из цветного бес-ленеевского кремня (КР-3-5): 17,6 и 21,9 % соответ-

Таблица 7. Состав коллекции из слоя 1-3 Мезмайской пещеры

|

Сырье |

Ф 5 CD 5 1$ CD 2 5 СО |

о о О |

о о Ф О т X £ |

Сколы |

Пластинчатые сколы |

3 т О 3 5 3 ф |

Всего |

g о ф 5 ^ о СО о |

|||||||

|

Ф со Ф С |

Ф со 0) с о с: |

>s о о О |

О |

Ф го т s 5 1- с О 0) с О |

1— о го EZ |

i— о го EZ |

i— о го О |

Экз. |

% |

||||||

|

КР-1 |

– |

6 |

1 |

– |

– |

1 |

1 |

– |

1 |

– |

– |

0/1 |

11 |

2,8 |

– |

|

КР-9/10 |

1 |

18 |

1 |

1 |

1 |

2 |

3 |

1 |

5 |

15 |

10 |

11/13 |

82 |

21,2 |

5 |

|

КР-3–5 |

– |

9 |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

8 |

14 |

11/38 |

85 |

21,9 |

7 |

|

РК |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

3 |

– |

5/3 |

12 |

1,3 |

– |

|

НК |

2 |

47 |

3 |

4 |

– |

– |

8 |

10 |

15 |

11 |

18 |

26/52 |

196 |

52,6 |

3 |

|

Обсидиан |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

0,1 |

– |

|

Сланец |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,1 |

– |

|

Всего |

3 |

80 |

7 |

5 |

1 |

3 |

14 |

11 |

24 |

38 |

42 |

53/107 |

388 |

100 |

15 |

Таблица 8. Состав коллекции из слоя 1-4 Мезмайской пещеры

Значительная часть предметов в коллекции 2001 г. изготовлена из разных видов приносного высококачественного кремня, источники которого пока не выявлены. По сравнению с материалами раннего верхнего палеолита, здесь наблюдается наибольшее его разнообразие. Очевидно, население в этот период начало разрабатывать новые месторождения.

Находки из обсидиана малочисленны. Вероятно, его приносили на стоянку в виде готовых изделий, которые иногда подправляли. На это указывают отсутствие нуклеусов и наличие лишь единичных пластинок и микропластинок в коллекции 2001 г. Согласно результатам проведенных анализов (см. табл. 4), обсидиан в рассматриваемый период по-прежнему поступал из двух источников: у селения Заюково и Куюн-Даг.

Губский навес-1. Слой 1 на основании климатостратиграфии коррелируется с интерстадиалом ляско и датируется предварительно 17–16 тыс. л.н. [Амирханов, 1986]. Изученная коллекция включала 768 изделий. Основная их часть (69 %) сделана из местного кремня (КР-7). В коллекции присутствуют изделия, представляющие весь цикл расщепления (табл. 9). Среди нуклеусов преобладают призматические, выделено несколько пробных кусков и один желвачок. Много мелких осколков (11 %). Около 35 % сколов имеют участки корки. Также определено 14 технических сколов, среди которых преобладают краевые отщепы, выделены два реберчатых скола и одна таблетка. Около половины продуктов расщепления (49 %) составляют пластины, пластинки (73 % пластинчатых сколов) и микропластинки. В орудийном наборе (32,5 %) присутствуют скребки, пластинки с притупленным краем, зубчатое орудие, скол с ретушью, краевой резец и острие с черешком. Заготовками чаще всего служили пластинчатые сколы и пластинки. Многочисленны чешуйки (19 %), есть один резцовый отщепок. Судя по составу коллекции, весь цикл производства орудий проходил на стоянке.

Цветной бесленеевский кремень (КР-3–5) представлен двумя призматическими нуклеусами, осколками, техниче ским сколом и немногочисленными сколами с коркой. Преобладают пластинчатые снятия (52 %). Заготовками для орудий чаще всего служили пластинки. Выделены пластинки с притупленным краем, скребок, единичные зубчатые изделия и сколы с ретушью. Много чешуек (14 %). Часть предметов (16 %) сделана из кремня, источник которого неизвестен.

Баранаха-4. Стоянка находится в 7 км к северо-востоку от станицы Преградной Урупского р-на Карачаево-Черкесской Республики в междуречье Урупа и Кувы на абсолютной высоте 1 477 м. Памятник изучался в 1989, 1996 и 2011 гг. Только в последний год выделен и изучен эпипалеолитический слой 1А, индустрия которого имеет аналогии в материалах слоя 1-3 Мезмайской пещеры [Голованова, Дороничев, в печати]. Коллекция состоит из 235 изделий, происходящих с площади ок. 10 м 2 .

В эпипалеолите на этой стоянке люди активно использовали местное месторождение кремня (КР-14; 27 % находок), которое расположено в 300–400 м. Они расщепляли сырье на стоянке, о чем свидетельствуют нуклеусы, отщепы с коркой и мелкие обломки (табл. 10). Небольшое количе ство первичных и полупервич-ных сколов указывает на то, что очистка желваков от корки производилась на месторождении кремня. Более половины (55 %) изделий фрагментировано, что

Таблица 9. Состав коллекции из слоя 1 Губского навеса-1

|

Сырье |

СЕ CD Ф 3 О g. Ф -в-§ Ф Т т |

т го CQ X |

о О |

о ф 3 о ф т 3 X £ |

Сколы |

Пластинчатые сколы |

ф со о ZT 0) 11 ф 2 Т о |

Всего |

3 о ф с; о 3 о со ф |

|||||||

|

ф т CQ Ф С |

Ф т CQ Ф С о с |

>3 О о О |

с ф О |

ф ГО т з 5 1- с О ф 1= о |

о го с; с: |

о го с; с |

о го с; с о 3 2 |

Экз. |

% |

|||||||

|

КР-7 |

12 |

1 |

56 |

14 |

18 |

35 |

48 |

27 |

47 |

20 |

124 |

24 |

101/1 |

528 |

69,0 |

13 |

|

КР-3–5 |

2 |

– |

5 |

1 |

– |

1 |

14 |

9 |

17 |

10 |

37 |

– |

16/0 |

112 |

14,6 |

10 |

|

НК |

7 |

– |

10 |

4 |

1 |

5 |

16 |

11 |

12 |

13 |

23 |

6 |

17/0 |

125 |

16,0 |

17 |

|

Окремненный известняк |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

– |

– |

– |

3 |

0,4 |

– |

|

Всего |

21 |

1 |

72 |

19 |

19 |

41 |

78 |

48 |

77 |

43 |

184 |

30 |

134/1 |

768 |

100 |

40 |

Таблица 10. Состав коллекции из слоя 1А стоянки Баранаха-4

Кремень из месторождения Березовая балка (КР-12), которое расположено в 5–6 км к югу, составляет 24 %. Это сырье приносили на стоянку в виде нуклеусов и делали орудия (на что указывают немногочисленные чешуйки) или использовали сколы без обработки.

Основным сырьем (45 %) был приносной высококачественный кремень из месторождения Ахмет-кая (КР-44), расположенного примерно в 40 км к северо-западу от Баранахи. Несмотря на отсутствие в изученной коллекции нуклеусов из этого кремня, небольшое количество отщепов с коркой, наличие технических сколов и осколков свидетельствуют о том, что люди приносили на стоянку ядрища, очищенные от корки. Из полученных сколов изготавливались орудия, о чем свидетельствуют многочисленные микрочешуйки. Все орудия в коллекции сделаны из этого кремня. Среди них выделены фрагменты пластинок с притупленным краем, краевой резец, трапеция и концевой скребок. За исключением двух пластин из серого кремня (источник которого не установлен), все пластинчатые сколы сделаны из сырья, происходящего из месторождения Ахмет-кая.

Заключение

Самые ранние индустрии верхнего палеолита появились на Северо-Западном Кавказе ок. 40–37 тыс. л.н. Для них характерны микропластинчатая техника расщепления, преобладание орудий на пластинках, небольшое количество резцов и скребков, оформлен- ных в основном на отщепах и технических сколах, единичные долотовидные изделия. Эти индустрии имеют аналогии в материалах памятников Южного Кавказа и Леванта [Golovanova, Doronichev, Cleghorn, 2010; Bar-Yosef et al., 2011]. Наличие межрегиональных связей с территорией Южной Грузии подтверждает анализ изделий из обсидиана, происходящего из месторождения Куюн-Даг. Единичные предметы из обсидиана, выходы которого находятся возле селения Заюково, позволяют говорить и о связях с Центральным Кавказом, хотя там ранневерхнепалеолитические памятники пока не обнаружены.

Для ранних этапов верхнего палеолита СевероЗападного Кавказа сейчас известны только стоянка активного обитания в Мезмайской пещере (слой 1С; более 500 изделий на 1 м2 при мощности слоя 20 см, очаги и кострища) и кратковременная охотничья стоянка в Короткой пещере (немногочисленные каменные изделия, ограниченное расщепление, высокая доля сырья, принесенного из удаленных месторождений). Постепенно освоение сырьевых ресурсов региона увеличивалось. Это хорошо прослеживается на примере слоев 1С–1А Мезмайской пещеры, где доля местного сырья уменьшается. Резко падает процентное содержание кремня из Шаханского месторождения, расположенного в 30–40 км. Одновременно в верхних слоях 1В и 1А появляется более качественный цветной кремень из Бесленеевского месторождения (табл. 11), удаленного от пещеры на 50–60 км. При этом возрастает доля разнообразных принесенных видов кремня, источники которого пока не найдены. Также в верхнем палеолите использовали известняк, песчаник, сланец (см. табл. 1–3, 5–10). Эти породы люди могли собирать в аллювиях ближайших рек. Чаще всего из них делали отбойники, ретушеры или терочники.

К концу раннего верхнего палеолита в каменной индустрии Мезмайской пещеры произошли незначительные изменения, одновременно стали многочисленными и разнообразными костяные орудия и украшения [Голованова, 2008]. К этому же периоду относится индустрия из слоя 2 Губского навеса-1, отличающаяся большим количеством и разнообразием кареноидных форм. Она имеет аналогии только в среднем комплексе пещеры Дзудзуана в Грузии [Bar-Yosef et al., 2011]. В районе Губского навеса-1 местный кремень имеется в достаточном количестве и пригоден для получения разных сколов, поэтому весь цикл расщепления происходил на стоянке. В дополнение люди приносили сюда некоторое количество высококачественного кремня из Бесленеевского месторождения, удаленного на 20–25 км.

Наше исследование позволяет предполагать существование определенного отбора сырья в верхнем палеолите. Люди разрабатывали местные источники, даже низкокачественные, но использовали это сырье очень ограниченно. Например, в Мезмайской пещере из него получали преимущественно отщепы и редко изготавливали пластинки, микропластинки, скребки и резцы. Также на стоянке Баранаха-4 основная часть орудий сделана из приносного кремня. Можно предполагать, что ранние представители Homo sapiens преимущественно использовали качественное сырье, даже при необходимости транспортировать его на большие расстояния. Так, в Мезмайской пещере, в окрестностях которой сырье очень плохого качества, основу сырьевой базы составлял приносной кремень (87,2 %). Вероятно, предпочтение высококачественного сырья было связано с внедрением в начале верхнего палеолита пластинчатой техники расщепления, позволявшей получать максимальное количество заготовок из одного куска сырья. Человек стал менее зависимым от местных месторождений и более мобильным по сравнению с неандертальцами, привязанными к источникам сырья.

Все нуклеусы из приносного сырья на стоянках верхнего палеолита сильно сработаны и являются остаточными. На памятниках Губский навес-1 и Бара-наха-4 среди сколов с коркой доля приносного кремня мала по сравнению с местным: на первом она составляет 18,5 % в слое 2 и 26,8 % в слое 1, на втором – 14,2 %. Это подтверждает тезис о том, что высококачественное сырье приносили на стоянки в виде пренуклеусов, подготовленных к расщеплению. В Мез-майской пещере, где количество нуклеусов и сколов с коркой невелико, процентное соотношение оценивать сложно. Почти на всех памятниках абсолютное большинство пластин, пластинок и микропластинок изготовлено из приносного кремня. Исключение составля-

Таблица 11. Соотношение разных видов кремня в материалах верхнепалеолитических слоев Мезмайской пещеры, %

Для раннего верхнего палеолита Северо-Западного Кавказа в настоящее время изучено пять месторождений кремня (см. рис. 1). Наиболее широко транспортировался бесленеевский цветной кремень, который выделен в материалах Мезмайской и Короткой пещер, Губского навеса-1. Данные по Мезмайской пещере свидетельствуют о том, что его источники использовались на протяжении всего верхнего палеолита. Это позволяет предположить наличие известных путей к Бесленеевским месторождениям. Начиная с раннего верхнего палеолита люди использовали новые источники сырья, неизвестные местным неандертальцам. Кремень из месторождения Ахмет-кая поступал в пещеру Короткую, расположенную примерно в 90 км, и на стоянку Баранаха-4, которая находится в 40 км.

В эпипалеолите количество использовавшихся месторождений увеличилось (см. рис. 2). Наблюдается большее разнообразие видов кремня, источники которых пока не обнаружены. Одновременно возросла транспортировка высококачественного сырья. На стоянке Баранаха-4 кремень из месторождения Ахмет-кая составляет 45 %. В эпипалеолитических слоях Мезмайской пещеры доля бесленеевского кремня увеличилась до 22 % (слой 1-3). В сравнении с шахан-ским [Дороничева, Кулькова, 2011], он более качественный (содержание органогенных включений ниже, или их совсем нет; размер зерен меньше), поэтому предпочтение этого сырья не случайно, хотя Бесле-неевские месторождения расположены на расстоянии 50–60 км, а Шаханское – в 25–30 км от пещеры.

Эпипалеолитические индустрии Северо-Западного Кавказа характеризуются микропластинчатой техникой расщепления, разнообразными остриями, формы которых находят аналогии в граветте и эпиграветте Европы, ранним появлением геометрических микролитов, широко известных на Ближнем Востоке. На большинстве памятников найдены характерные острия с черешком. Названные характеристики позволяют объединять данные индустрии с имеретинскими Закавказья [Golovanova et al., 2012]. Наличие контак- тов между населением этих регионов подтверждается транспортировкой обсидиана с юга Грузии. Изучение использования каменного сырья показывает, что в эпипалеолите территории, освоенные древним человеком, существенно расширились (см. рис. 2).

На протяжении всей эпохи верхнего палеолита на Северо-Западном Кавказе абсолютное большинство орудий изготавливалось из высококачественного приносного кремня. Только в материалах Губского навеса-1 ок. 50 % орудийного набора составляют изделия из местного кремня хорошего качества. Такие породы, как песчаник, алевролит, известняк, чаще всего поступали на стоянки в виде галек и могли использоваться в качестве ретушеров, отбойников и терочников.

В заключение следует отметить, что в верхнем палеолите зона освоения ресурсов обычно была в радиусе ок. 100 км от стоянки. Основным материалом для изготовления орудий служил высококачественный кремень. При отсутствии местных источников такого сырья его транспортировали на расстояния от 20 до 100 км, в отличие от среднего палеолита, когда преимущественно использовались местные (0–5 км) ресурсы, даже если их качество было низким [Доро-ничева, Кулькова, 2011].