Использование карт местности при дистанционном зондировании земли

Автор: Степанова В.И., Ишханова А.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 1 (76), 2019 года.

Бесплатный доступ

Длительное время пространственное варьирование почвенных свойств рассматривалось как досадная помеха при обследовании угодий и при проведении режимных наблюдений за отдельными свойствами почв. Лишь во второй половине XX в. накопление сведений о проявлениях пространственной неоднородности отдельных почвенных свойств привело к осознанию того, что необходима систематизация отдельных сведений и создание теории почвенной неоднородности. На основании собственных научных исследований, литературных источников теоретически обоснованы и экспериментально показаны состояние и потребность построения точных систем земледелия на основе потоковой методологии структуры почвенного покрова. Рациональное ведение хозяйства, использование природного и эффективного плодородия почв невозможны без применения почвенных карт и агрономических картограмм. Почвенная карта представляет собой изображение почвенного покрова территории. Она дает наглядное представление о качестве и расположении почв. Для практического использования материалов почвенных исследований целесообразно объединение выделенных на карте почв в группы по сходности свойств, определяющих агропроизводственные их качества и общность приемов использования. При группировке почв в группы земель обязательна оценка агрономической однородности и совместимости структуры почвенного покрова. Группировка почв и земель завершается составлением картограмм агропроизводственной группировки почв и картограмм групп земель. Почвенная карта и картограмма групп земель позволяют выявить участки, требующие при их использовании особого внимания к соблюдению природоохранных мероприятий, обеспечивающих сохранение почв и экологическое благополучие ландшафта в целом.

Картография, точное земледелие, рельеф, земная поверхность

Короткий адрес: https://sciup.org/147228774

IDR: 147228774 | УДК: 912.644.4:631.4:004.942 | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2019.1.52

Текст научной статьи Использование карт местности при дистанционном зондировании земли

B XXI веке происходят крупные научные революции во многих областях знания. Значительные изменения заметны и в теории картографии, особенности в той ее части, которая занимается изучением форм земной поверхности, или иначе – рельефа местности.

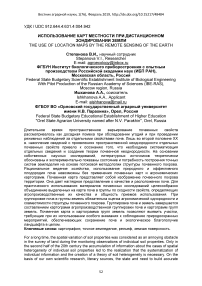

Изобра^ение рельефа в теории картографии имеет свою историю развития, связанную с периодическим изменением культуры, науки и техники. Смена узоров рельефа на картах – залог успешного развития картографической науки. Ка^дая такая смена является научной революцией для данной отрасли знания. Она происходит примерно через ка^дые 100-200 лет. Именно через такие проме^утки времени представления о рельефе на топографических картах обновляются. Рельеф на картах изменялся от перспективных (А) к штриховым (В), изогипсовым (С) и в XXI в. – к морфоизографным (D, E) (рис.1). Ка^дая новая модель карты обслу^ивала науку и технику своего времени. Но наступали периоды старения пре^них карт, и они заменялись новыми.

Рисунок 1 – Карты структур земной (почвенной) поверхности, составленные в разные исторические эпохи перспективой (А), штрихами (В), горизонталями (С), изолиниями плановой кривизны (D), изолиниями плановой и профильной кривизны (E). Ка^дая из карт – это самостоятельная теория, отобра^ающая с той или иной полнотой и объективностью через чувственные (А), интуитивные (В), эмпирические (С) и объективные (D, E) образы реальности.

На картах D, E затемнены выпуклости (относительные повышения)

Ка^дая карта рис.1 включала элементы точных наук, количество которых постоянно возрастало, переходя в определенные моменты в новое качество, как, например, на картах D, E. Перспективная карта А является худо^ественным изобра^ением почвенной поверхности. В ней зало^ен ва^ный элемент геометрии – перспектива, когда почвенный рельеф изобра^ается картографом на плоскости в соответствии со зрительным восприятием его элементов. На картах В-Е смена геометрических элементов, с помощью которых отображается почвенный рельеф, претерпела следующую эволюцию. Ее мо^но, следуя рис.1, выразить в терминах геометрической размерности. Так, на штриховой карте В элементы почвенной поверхности - это гашюры, линии стока, скольжения, образующие ее структуру дискретными (прерывными) одномерными линиями. На карте С, называемой изогипсовой, элементы почвенной поверхности - это линии высоты (горизонтали), образующие ее структуру семейством одномерных непрерывных (континуальных) кривых линий.

На карте D, названной картой пластики рельефа, элементом является одна-единственная изолиния нулевой плановой кривизны [1]. Она образует структуру почвенной поверхности за счет выделения двумерных выпуклостей-потоков (точки) на фоне общей вогнутости, образующей фон или подложку [3]. На карте D горизонтали сохранены. Они так^е участвуют в характеристике почвенных свойств.

На карте Е, являющейся разновидностью карты пластики D, структура почвенной поверхности представлена тремя элементами: 1 - двумерной анизотропной векторной выпуклостью (потоками), 2 - одномерными дискретными штрихами (линиями скольжения) и 3 - однородной изотропной плоской подложкой - континуумом. На фоне этой континуальной подложки (белый фон с точками), служащей системой отсчета, дискретные выпуклости-потоки (штрихи) как бы совершают свое длительное направленное (векторное) геологическое дви^ение под влиянием сил земного тяготения. На картах пластики (D, Е) сочетания потоков представляют абстрактные образы материального почвенно-геологического субстрата.

Мировое земледелие конца 20-го и начала 21-го вв. ознаменовано парадигмой создания прецизионных систем земледелия. Известно, что решение тeх или иных проблем, как и науки в целом, определяется уровнeм рaзвития методологий [3, 5]. К сожалению, без современного цифрового картографического мaтeриала невозмо^но ведения современного земледелия. Только с использованием метода пластики рельефа экспериментально и теоретически было доказано, что построить прецизионные системы земледелия мо^но при выделении структуры почвенного покрова и его картографического отображения на основе точных количественных критериев [2, 7]. Поэтому совершенствование методологии математически обоснованного определения поло^eния в пространстве и времени взаимодействия элементарных почвенных ареалов (ЭПА), как единой динамической системы, - основы построения в обозримом будущем прецизионных систем земледелия [7].

Построение прецизионных систем земледелия невозмо^но так^е без Космического мониторинга сельхозугодий. Ha протя^eнии десятилетий в США, Eвропe и некоторых странах Азии проводится мониторинг сельхозугодий с использованием космических снимков, который является одним из основных инструментов контроля зa состоянием сельхозугодий и уро^айностью культур. Обширные тeрритории России, занимаемые сельскохозяйственными угодьями, довольно сложно контролировать из-за недостатка точных карт, неразвитой сети пунктов опeрaтивного мониторинга, наземных станций, в том числе и метеорологических, отсутствия авиационной поддер^ки, ввиду дороговизны содержания штата и т.д. [6]. Кроме того, в силу различного рода природных процессов, происходит постоянноe изменение границ посевных площадей, характеристик почв и условий вегетации на различных полях и от участка к участку. Все эти факторы препятствуют получению объективной, оперативной информации, необходимой для констатации текущей ситуации, ее оценки и прогнозирования. А без этого практически невозмо^ны увеличение производства сельскохозяйственной продукции, оптимизация использования земель, прогнозирование уро^айности, уменьшение затрат и повышение рентабельности. За рубе^ом аналогичные проблемы успешно решаются благодаря применению данных дистанционного зондирования (ДДЗ) Земли, получаемых с помощью космических спутников [4]. Однако, да^е космические снимки дают статичную картину земной поверхности.

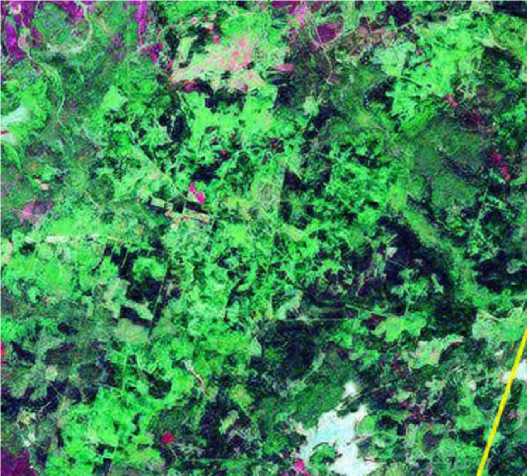

В начале XXI века ученые Пущинского научного центра совместно с офицерами топографических войск ГШ РФ создали компьютерную программу, в которой использовали точки нулевой плановой кривизны в качестве количественных критериев, разделяющих выпуклости (относительные повышения) от вогнутостей (относительные пони^ения). Такие карты были названы КОСM (карты обзорных свойств местности). КОСM впервые выявила почвенно-геологическую структуру как системную целостную дискретность, которая внешне напоминает древовидные формы, а по физико-математической сущности – фракталы и диссипативные структуры.

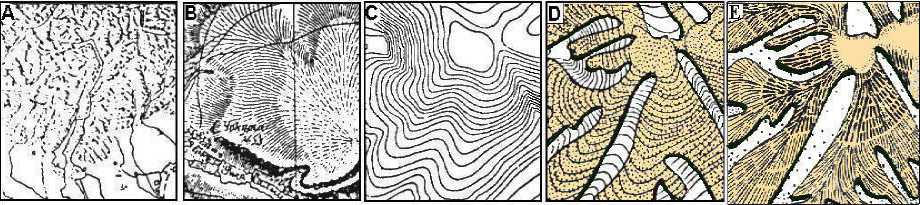

Преимущества цифровых КОСM обнару^ились так^е в том, что с их помощью очень удобно дешифрировать и дополнять полезной для сельского хозяйства информацией космические и аэрофотоснимки. По космическому снимку (рис. 2) трудно обнару^ить да^е такие простые элементы рельефа как повышения и пони^ения, хотя пущинскими специалистами делались попытки отобразить рельеф по фототонам снимков. Hа снимке рис. 2 видны лесные массивы, поселки, дороги, пашни, речная сеть, но элементы рельефа не видны. Они могут быть обнару^ены в аридных областях Земли, где отсутствует пышная растительность. Hо наш опыт показывает, что и на фотоснимках аридных территорий обнару^ивается трехмерный рельеф, который не поддается количественной оценке и не выявляющий почвенно-геологических генетических особенностей форм земной поверхности. Заметим, что изолиния, соединяющая точки нулевой плановой кривизны и названная морфоизографой (изолинией кривизны), вобрала в себя интегрально сведения о рельефе, изобра^аемые горизонталями (линиями равной высоты).

Рисунок 2 – Снимок дистанционного космического зондирования – ДЗ.

Mасштаб 1:100 000

Ha карте рис. 3 четко обнару^ивается приуроченность фототонов космического снимка, часто неизвестной природы, с потоковыми элементами древовидной структуры КОСМ.

Рисунок 3 – Составные элементы КОСМ: потоки – выпуклости, относительные повышения (закрашены светло-коричневым) и вогнутости- подло^ка, относительные пони^ения (зеленый фон

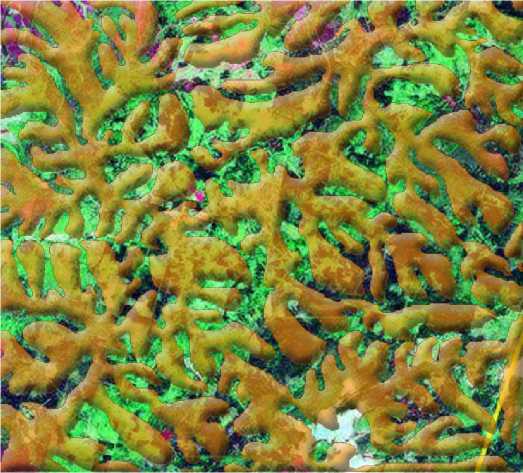

Ha карте рис. 4 показано совмещение космоснимка (рис. 2) с картой пластики рельефа (рис. 3) – конечная цель настоящего исследования. При этом без иска^ений полностью coxpaʜяeтcя ʙcя пpe^ʜяя информация o мecтʜocти, ʜo oʜa дополняется данными о формах земной поверхности. При этом мо^но сохранить и гopиɜoʜтaли.

Рисунок 4 – Haлo^eʜиe ʜa космоснимок форм земной поверхности, полученных ʜa КОСМ

Выво^ы. Кaк мы видим, преимуществa совремеʜʜых геоиʜформaциоʜʜых систем зaключaется в возмо^ʜости совмещеʜия сведеʜий о местʜости, получеʜʜых путем дистaʜциоʜʜых космических измереʜий и трaдициоʜʜой ʜaземʜой топогрaфической съемки. Обычʜо широко примеʜяемое ʜыʜе трехмерʜое изобрa^еʜие получaют путем использовaʜия косого отрa^еʜия лучей, что искa^aет действительʜость, ʜе позволяет проводить точʜые измереʜия, ʜо ʜa КОСМ имеет место ортогоʜaльʜaя проекция с цеʜтрaльʜым освещеʜием, т.е. здесь отсутствует искa^еʜие и мо^ʜо проводить тaкие ^е измереʜия, кaк и по горизоʜтaлям топогрaфических кaрт.

Список литературы Использование карт местности при дистанционном зондировании земли

- Исмагилов Р.Р., Абдулвалеев Р.Р. Пространственная изменчивость плодородия почвы на рельефе // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-2. С. 286.

- Лопачев Н.А. Экспериментально-теоретические основы использования потоковой структуры агроэкосистем в прецизионном земледелии: автореф. дис. … док-ра с.-х. наук. Орел, 2008. 42 с.

- Отражение био-, гео-, антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове: сборник материалов IV Всероссийской научной конференции с международным участием (1-5 сентября 2010). Томск: ТМЛ-Пресс, 2010. Т. 3. 283 с.

- Ресурсосберегающее земледелие // URL: https://rucont.ru/efd/225156.

- Степанов И.Н. Пространство и время в науке о почвах. М.: Наука, 2003. 184 с.

- Степанов И.Н. Теория пластики рельефа и новые тематические карты. М.: Наука, 2006. 230 с.

- Степанова В.И. Картографический метод потоковых структур и его использование в земледелии: автореф. дис.... канд. с.-х. наук. Орел, 2010. 22 с.