Использование метода многомерного шкалирования для выделения групп памятников майкопской культуры

Автор: Тюгашев И.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

При выделении групп памятников майкопской культуры, относимых к различным ее локальным вариантам, используются качественные и количественные методы. Одна из последних типологий культуры сформулирована А.Д. Резепкиным с применением количественных методов анализа данных керамических комплексов поселений майкопской культуры. На основе сравнения процентного распределения типов керамики на 8 поселениях (Чекон, Псекупс, Пхагугапе, Беляевское, Серегинское, Большетегинское, Усть-Джегутинское, Галюгаевское I) им было предложено выделить два «территориальных ареала» (или варианта) -усть-джегутинский и псекупский. Предположительная эффективность статистического исследования А.Д. Резепкина проблематична из-за несоразмерности выборок керамических комплексов поселений, постоянного обновления исходных данных выборок керамических комплексов и конечных результатов типологии вариантов майкопской культуры, разных подходов к типологии керамики, несовпадения группировки памятников, построенных по категориям венчиков мисок и сосудов. Цель статьи состоит в проверке и уточнении предложенной А.Д. Резепкиным группировки 8 поселений майкопской культуры. Уточнение группировки А.Д. Резепкина было проведено на основе анализа его данных по классификации керамики указанных памятников методом неметрического многомерного шкалирования. Результаты неметрического многомерного шкалирования метрикой хорды демонстрируют, что в отличие от А.Д. Резепкина, выделявшего 2 группы, возможно выделение 4 групп поселений: 1) Большетегинское, Усть-Джегутинское; 2) Псекупс, Пхагугапе, Беляевское, Чекон; 3) Галюгаевское I; 4) Серегинское. С учетом географической локализации первые 3 группы составляют 3 отдельных «территориальных ареала» памятников майкопской культуры. Серегинское поселение, территориально близкое к группе 2, отличается от поселений этой группы по распределению типов керамики. Перспективным направлением исследований является включение статистической информации по керамике с поселений, близких к Галюгаевскому, Серегинскому, для формирования дополнительной базы доказательств/опровержений их выделения в обособленные группы памятников.

Бронзовый век, северный кавказ, поселение, керамика, классификация, неметрическое многомерное шкалирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146729

IDR: 145146729 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0929-0936

Текст научной статьи Использование метода многомерного шкалирования для выделения групп памятников майкопской культуры

Керамика – наиболее массовый материал из археологических источников бронзового века. Анализ керамики статистическими методами при должном количестве материалов позволяет уточнить вопросы роли разных типов сосудов в погребальном обряде [Solnay, 2022], относительной хронологии культуры, развития отдельных поселенческих комплексов и социальной стратификации даже сугубо при наличии такого нецелого материала, как отдельные фрагменты сосудов и венчиков [Hassan, Matson, 1989; Reinhart, Edge, 2020].

А.Д. Резепкин провел анализ количественных данных керамических комплексов поселений майкопской культуры для выделения групп памятников [Резепкин, 2009], которые позднее он расширил до «территориальных ареалов» или вариантов майкопской культуры [Резепкин, 2020а]. Исходя из собственной классификации керамики, он рассчитал процентное соотношение типов мисок и сосудов на 8 поселениях майкопской культуры и выяснил, какой тип миски или сосуда наиболее распространен и встречается в поселениях чаще всего [Бочковой и др., 2012; Резепкин, 2009; Резепкин, 2012]. В результате А.Д. Резепкин выделил поселения Усть-Джегутинское, Галюгаевское I и Большетегинское в усть-джегутинский вариант майкопской культуры, а поселения Псекупс, Пхагугапе, Чекон, Беляевское и Серегинское – в ее псекупской вариант [Резепкин, 2020а].

С.Н. Кореневский на основе качественных признаков также выделял псекупский вариант майкопской культуры, включающий поселения Псекупс, Пхагу-гапе, Чекон, Беляевское. Но поселение Серегинское он включал в галюгаевско-серегинский вариант майкопской культуры, к которому также относил поселения Галюгаевское I, Усть-Джегутинское и Большете-гинское. Внутри галюгаевско-серегинского варианта С.Н. Кореневский наметил разделение на два подварианта: серегинский (с поселением Серегинское) и галюгаевский (с поселениями Галюгаевское I, Усть-Джегутинское и Большетегинское). Он не исключал того, что близость последних двух памятников к Га-люгаевскому I будет уточнена в будущем [Кореневский, 2004, с. 49–50].

Проведенное А.Д. Резепкиным статистическое исследование керамического инвентаря майкопских памятников противоречиво. Во-первых, изначально Галюгаевское I выделялось в отдельную группу памятников, поскольку на нем наиболее распространенным вариантом мисок оказался тип 3 (подробное описание типологии мисок и сосудов см.: [Резепкин, 2009; Резеп- кин, 2012]), а не тип 1, как на остальных поселениях усть-джегутинского варианта, или 2 и 2а, как в поселениях псекупского варианта [Резепкин, 2009, с. 318; Бочковой и др., 2012, с. 96]. Однако в публикации 2020 г. типология майкопской культуры пересмотрена, и Га-люгаевское I включено в усть-джегутинский вариант. При этом обоснование пересмотра прежней типологии отсутствует [Резепкин, 2020а].

Во-вторых, после пересмотра некоторых данных в 2012 г. [Бочковой и др., 2012] на Серегинском поселении типы 5 и 5а оказались более распространенными, чем типы 2 и 2а. Это не может быть оставлено без внимания, поскольку тогда Серегинское стоило бы исключить из псекупского варианта.

В -третьих, при расчете наиболее популярных типов мисок подтипы отдельно не рассматриваются [Резепкин, 2009, с. 318]. Между тем на поселениях распределение между подтипами отличается. На Пхагугапе тип 2 встречается чаще, чем 2а, но на остальных поселениях больше типа 2а, чем 2 [Бочковой и др., 2012, с. 97]. Тип 3 встречается практически на всех поселениях, но подтип 3а зафиксирован только на Беляевском и Чеконе.

В-четвертых, А.Д. Резепкину не удалось выделить по сосудам те же группы поселений, что и по мискам [Резепкин, 2021, с. 126–127].

В-пятых, данные по сосудам противоречивы. В таблицах публикаций 2012 и 2019 гг. распределения венчиков сосудов по поселениям отличаются. В последней публикации они даны в процентном соотношении, которое трудно восстановить до номинальных значений [Бочковой и др., 2012, с. 98; Резепкин, По-плевко, 2019, с. 114–115]. В публикации 2012 г. в таблице распределения венчиков сосудов по поселениям значения Беляевского и Серегинского перепутаны местами [Бочковой и др., 2012, с. 96, 98]. Поэтому информация по сосудам нуждается в обновлении.

Цель статьи состоит в проверке и уточнении группировки памятников майкопской культуры А.Д. Ре-зепкина методом многомерного статистического анализа.

Материалы и методы

Материалами для анализа стали подсчеты А.Д. Ре-зепкина фрагментов венчиков мисок и сосудов на 8 ранее упомянутых поселениях майкопской культуры [Бочковой и др., 2012]. Данные по поселениям Беляевское и Чекон обновлены в соответствии с содержанием последних работ [Резепкин, 2020б; Резепкин, Поплевко, 2019].

Первоначально А.Д. Резепкин при формировании групп памятников объединял типы и подтипы (напр., миски типа 2 и 2а и т.д.) в единый тип. В данной работе также используется этот прием.

Приведенные А.Д. Резепкиным выборки отличаются крайней неравномерностью по общему количеству керамики на поселениях и по представленности типов. Чтобы понять, каким образом группируются поселения в зависимости от представленных на них форм керамики и найти между ними общие черты, целесообразно исключить уникальные типы, встречающиеся только на одном поселении.

Из категории мисок исключены типы 10, 11, 12. Из категории сосудов исключены типы сосудов с ручками 7, 8, 9, т.к. их формы повторяют формы сосудов без ручек [Кореневский, 2004, с. 36; Резепкин, Поплев-ко, 2019, с. 92]. Кроме того, исключаются следующие типы венчиков сосудов: тип 10 – он встречается всего в 4 экз. на 2-х поселениях; тип 13 – его распределение практически повторяет тип 12 и относительно последнего он малочисленен и не влияет на результат.

Оставшиеся типы венчиков майкопской керамики, выбранные для анализа данных [Резепкин, 2009, с. 318; Резепкин, 2012, с. 126; Резепкин, Поплевко, 2019, с. 91–92], перечислены ниже.

Типы венчиков мисок (табл. 1).

-

1. Венчик прямой простой.

-

2. Сложнопрофильный, расположен под углом к тулову миски, внутренний край острый, направлен внутрь.

-

3. Край оттянут наружу горизонтально, иногда с наклоном вниз.

-

4. Вертикальный, отделен от тулова внешним уступом.

-

5. С внешним желобком.

-

6. С плоским краем, резко загнут внутрь.

-

7. Продолжает линию внутренней стенки миски и резко утончен с внешней стороны плавным уступом.

-

8. С округлым утолщением на краю.

-

9. Подпрямоугольный в сечении, слегка выдается по обе стороны миски.

Таблица 1 . Данные распределения венчиков майкопских мисок по типам и поселениям, используемые при анализе в текущей работе *

|

Типы |

Изображение типов |

Поселения |

|||||||

|

о к у |

ё С |

ё с |

О К К 8 Рн о |

(L> о м И |

И о |

О ^ ч |

2 у § S и 5 |

||

|

1 |

108 15,28 |

4 9,09 |

14 8,14 |

8 23,53 |

1 1,33 |

119 56,13 |

46 46,00 |

16 29,09 |

|

|

2 + 2а |

2^ 2^2^ ^^^ |

312 44,13 |

26 59,09 |

101 58,72 |

10 29,41 |

31 41,33 |

49 23,11 |

37 37,00 |

13 23,64 |

|

3 + 3а |

3 За |

240 33,95 |

7 15,91 |

17 9,88 |

0 0,00 |

29 38,67 |

18 8,49 |

4 4,00 |

21 38,18 |

|

4 |

0 0 |

1 2,27 |

23 13,37 |

2 5,88 |

2 2,67 |

0 0,00 |

0 0,00 |

0 0,00 |

|

|

5 + 5а |

25 3,54 |

3 6,82 |

7 4,07 |

12 35,29 |

5 6,67 |

0 0,00 |

1 1,00 |

0 0,00 |

|

|

6 |

11 1,56 |

1 2,27 |

6 3,49 |

0 0,00 |

2 2,67 |

1 0,47 |

0 0,00 |

0 0,00 |

|

|

7 |

0 0 |

2 4,55 |

1 0,58 |

0 0,00 |

1 1,33 |

11 5,19 |

2 2 |

0 0 |

|

|

8 |

11 1,56 |

0 0,00 |

2 1,16 |

2 5,88 |

0 0,00 |

1 0,47 |

0 0,00 |

0 0,00 |

|

|

9 |

0 0,00 |

0 0,00 |

1 0,58 |

0 0,00 |

3 4,00 |

0 0,00 |

0 0,00 |

5 9,09 |

|

*Верхнее число ячейки – количественное распределение, нижнее число ячейки – процентное распределение (от всех сосудов всех типов памятника) по: [Бочковой и др., 2012, с. 103; Резепкин, Поплевко, 2019, с. 103; Резепкин, 2020б, с. 139].

2а (подтип венчика типа 2). Овальный и отогнут, внутренний край овальный, направлен внутрь.

3а (подтип венчика типа 3). Край приплюснут, «рельсовидной формы».

5а (подтип венчика типа 5). Край загнут вовнутрь.

Таблица 2 . Данные распределения венчиков майкопских сосудов по типам и поселениям, используемые при анализе в текущей работе *

|

Поселения |

|||||||||

|

Типы |

Изображение типов |

к о к у |

ё g С |

ё ё X с |

К 8 Я о |

(L> о м

И |

И о |

^ 5 ч |

2 (L> § g u 5 |

|

1 |

/^\<ТУТ\М |

123 |

12 |

28 |

47 |

15 |

17 |

77 |

7 |

|

< 3 wCDU |

23,12 |

30,00 |

40,00 |

22,82 |

20,55 |

21,79 |

31,69 |

6,73 |

|

|

2 |

39 |

8 |

16 |

19 |

19 |

12 |

19 |

32 |

|

|

7,33 |

20,00 |

22,86 |

9,22 |

26,03 |

15,38 |

7,82 |

30,77 |

||

|

3 |

20 |

1 |

5 |

6 |

5 |

0 |

2 |

0 |

|

|

3,76 |

2,50 |

7,14 |

2,91 |

6,85 |

0,00 |

0,82 |

0,00 |

||

|

4 |

108 20,30 |

4 10,00 |

6 8,57 |

19 9,22 |

12 16,44 |

3 3,85 |

13 5,35 |

23 22,12 |

|

|

5 |

ММ |

70 13,16 |

0 0,00 |

1 1,43 |

1 0,49 |

4 5,48 |

4 5,13 |

23 9,47 |

3 2,88 |

|

169 |

6 |

9 |

88 |

14 |

14 |

25 |

26 |

||

|

6 + 6а |

< дж |

31,77 |

15,00 |

12,86 |

42,72 |

19,18 |

17,95 |

10,29 |

25,00 |

|

11 |

гп^ |

0 0,00 |

1 2,50 |

0 0,00 |

8 3,88 |

0 0,00 |

4 5,13 |

1 0,41 |

1 0,96 |

|

12 |

0 0 |

0 0 |

0 0 |

4 1,94 |

0 0 |

13 16,67 |

57 23,46 |

0 0 |

|

|

14 |

^ПЛ |

1 0,19 |

0 0,00 |

2 2,86 |

2 0,97 |

0 0,00 |

7 8,97 |

10 4,12 |

0 0,00 |

-

*Ве рхнее число ячейки – количественное распределение, нижнее число ячейки – процентное распределение (от всех сосудов всех типов памятника) по: [Бочковой и др., 2012, с. 98; Резепкин, Поплевко, 2019, с. 113; Резепкин, 2020б, с. 139].

Типы венчиков сосудов (табл. 2).

-

1. Край слегка отогнут, выпуклый с внешней стороны. Шейка невысокая, прямая или расположена под углом к тулову.

-

2. Прямой, расположен под углом к тулову, внутренний край острым уступом выступает вовнутрь.

-

3. Край утолщен и оттянут наружу, иногда лежит горизонтально. Край шейки плавно выгнут наружу.

-

4. Плавно отогнут наружу, шейка довольно высокая.

-

5. Прямой, невысокий, край с утолщением, слегка отогнут наружу.

-

6. Край слегка приострен, шейка прямая, высокая.

-

11. Край утолщен, имеет вертикальный подостренный выступ. Расположен под острым углом к тулову.

-

12. С утолщением подтреугольной или овальной формы в нижней части. Верхняя часть плоская

-

14. Край приострен, резко отогнут наружу и вниз.

6а (подтип венчика типа 6). То же самое, шейка средней и малой высоты.

Размер имеющейся выборки ограничивает в выборе статистического метода. Для выявления групп выбран метод неметрического многомерного шкалирования. Он позволяет распределить на графике в n-мерном пространстве наблюдения в зависимости от их сходства/различия с учетом всех имеющихся переменных. Многомерное шкалирование проводилось в 2-х измерениях в программе PAST v. 4.0. [Hammer, Harper, Ryan, 2001].

Шкалирование метрикой Евклида [Тюга-шев, 2023] из-за несоразмерности выборок привело к искажению результатов шкалирования (т.н. «парадокс Орлоци»). Наиболее непохожими стали поселения, чьи размеры выборок в несколько раз отличались от остальных. Чтобы снять эту проблему используется метрика хорды, предлагаемая как альтернативный вариант [Ricotta, 2021].

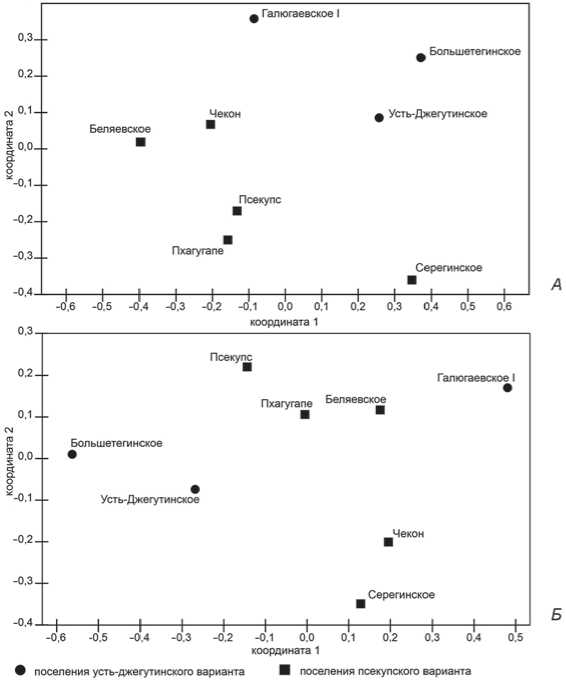

Результаты

Результаты неметрического многомерного шкалирования отображены на двухмерных графиках отдельно для мисок (рис. 1, А ) и для сосудов (рис. 1, Б ).

Двухмерное шкалирование по венчикам мисок (рис. 1, А ) демонстрирует, что выделяются 3 группы поселений: 1) Боль-шетегинское и Усть-Джегутинское; 2) Псе-купс и Пхагугапе; 3) Беляевское и Чекон. Последние 2 группы можно объединить в одну как противоположную группе Усть-Джегутинского и Большетегинского. Поселения Серегинское и Галюгаевское I противоположны друг другу.

Двухмерное шкалирование по венчикам сосудов (рис. 1, Б) демонстрирует несколь- ко иную картину. Отдельную группу образуют поселения Чекон и Серегинское. Усть-Джегутинское и Большетегинское остаются наиболее близкими к друг другу, хотя разница между соотношением типов венчиков сосудов у них больше, чем между соотношением типов венчиков мисок. Пхагугапе, Псекупс и Беляевское оказываются также близки между собой. Галюгаевское I расположено обособлено от остальных поселений, но тяготеет к Беляевскому.

Как итог, и по сосудам, и по мискам методом неметрического многомерного шкалирования удается выделить две группы памятников, близких между собой: 1) Большетегинское и Усть-Джегутинское; 2) Пхагугапе, Псекупс и Беляевское. По распределению типов венчиков мисок Чекон входит во вторую группу памятников, но по представленности типов венчиков сосудов его вместе с Серегинским можно выделить в особую группу. Галюгаевское I дистанцировано от остальных памятников и по сосудам и по мискам.

Таким образом, выделенные группы лишь частично соответствуют группам поселений, отнесенных А.Д. Резепкиным к усть-джегутинскому и псекупско-му вариантам майкопской культуры. На основании проведенного статистического анализа представля-

Рис. 1. Неметрическое двухмерное шкалирование метрикой хорды поселений майкопской культуры по коллекциям керамики.

А – по коллекциям венчиков мисок (уровень стресса – 0,08671); Б – по коллекциям венчиков сосудов (уровень стресса – 0,1183).

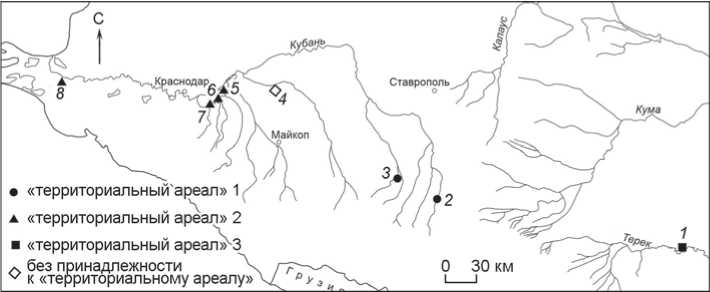

Рис. 2. Карта памятников, упоминаемых в работе.

1 – Галюгаевское I; 2 – Усть-Джегутинское; 3 – Большетегинское; 4 – Серегинское; 5 – Беляевское; 6 – Пхагугапе; 7 – Псекупс; 8 – Чекон.

ется обоснованным выделение 4 групп памятников майкопской культуры: 1) Большетегинское, Усть-Джегутинское; 2) Псекупс, Пхагугапе, Беляевское, Чекон; 3) Галюгаевское I; 4) Серегинское.

Дискуссия и выводы

Итак, если А.Д. Резепкин на основании статистического анализа керамики 8 памятников выделил две группы памятников, отнесенных к усть-джегутинскому и псекупскому вариантам [Резепкин, 2020а, с. 517], то применение метода многомерного шкалирования допускает выделение 4 групп памятников майкопской культуры. Отчасти оно совпадает с предложенным А.Д. Резепкиным разделением, но в более ранней версии, когда Галюгаевское I было отделено от псекупской («Закубанской») и усть-джегутинской («Среднекубанской») групп [Бочковой и др., 2012, с. 96; Резепкин, 2009, с. 318].

Предлагаемое нами выделение 4 групп отчасти соответствует и типологии С.Н. Кореневского [Кореневский, 2004, с. 50] с отличием в том, что Галюгаев-ское и Серегинское являются самостоятельными вариантами. Примечательно, что поселения Псекупс, Беляевское, Пхагугапе близки не только по данным многомерного шкалирования, но и территориально. Усть-Джегутинское и Большетегинское также близки и территориально, и по данным многомерного шкалирования. Это позволяло относить их к различным «территориальным ареалам» майкопской культуры (рис. 2).

Галюгаевское I имеет отличный от остальных характер распределения типов венчиков мисок и сосудов (табл. 1, 2). Для него наиболее характерный тип миски – это тип 3 (38,18 %). При этом лучше представлены миски типа 1, чем на поселениях группы 2 (29,09 % против 15,28 % – наивысшего значения в группе 2 у Чекона), но хуже чем на поселениях группы 1 (29,09 % против 56,13 % и 46,00 % у Большете-гинского и Усть-Джегутинского соответственно). На Галюгаевском I значительно реже чем на всех остальных поселениях встречаются сосуды с венчиком типа 1

(6,73 %). С учетом территориальной отдаленности Га-люгаевского I от остальных рассматриваемых поселений и информации о наличии еще 5 аналогичных поселений, расположенных вокруг него [Кореневский, 2004, с. 12], возможно выделение Галюгаевского I в отдельный «территориальный ареал» (рис. 2).

Как показало многомерное шкалирование, поселение Серегинское, включаемое А.Д. Резепкиным в «ареал» псекупского варианта, не имеет значительных сходств с распределениями типов керамики в поселениях этого «ареала». На Серегинском наиболее распространенными являются фрагменты мисок с венчиками типов 5 и 5а, но, в отличие от остальных поселений, на нем не зафиксированы венчики мисок типов 3 и 3а (табл. 1, 2).

Анализ по соотношению типов венчиков мисок для поселений Псекупс, Серегинское и Галюгаевское I не слишком надежен из-за низкого количества идентифицированных венчиков (44, 34 и 55 фрагментов соответственно). На поселении Псекупс идентифицировано мало венчиков сосудов (40 фрагментов). При обновлении данных, включении выборок новых поселений не исключена возможность изменения группировки памятников.

На результаты анализа могли повлиять и другие факторы.

Во-первых, посуда поселений майкопской культуры производилась в разных технологических традициях. Предполагается, что источником керамики тех-нологиче ской группы 1 были специализированные мастерские, производившие в т.ч. для обмена [Исер-лис, Брилева, Днепровский, 2021, с. 424].

Во-вторых, радиоуглеродные даты рассматриваемых поселений относятся к разным временным промежуткам. Радиоуглеродная дата поселения Серегин-ское входит в диапазон 40–38 вв. до н.э. [Кореневский, 2019, с. 54]. Даты поселения Чекон составляют диапазон 34–28 вв. до н.э. [Кореневский, Юдин, 2023, с. 76–77]. Дата поселения Беляевское входит в диапазон 31–27 вв. до н.э. [Резепкин, Поплевко, 2019, с. 94]. Даты поселения Усть-Джегутинское входят в диапа- зон 37–34 вв., а Галюгаевское I в диапазон 37–32 вв. [Кореневский, 2011, с. 28–29]

Известно, что культурный слой поселений майкопской культуры может достигать до 1 м в глубину и обладать сложносоставным характером. Например, для Серегинского фиксируется 5 фаз, в которых менялась планировка поселения. Памятники майкопской культуры существовали циклично, были периоды запустения и заселения памятника [Брилева, Исерлис, Днепровский, 2020, с. 125–128; Кореневский, 2019, с. 52–53; Кореневский, Юдин, 2019, с. 67–68]. В разные фазы существования одного поселения могли меняться составы наборов керамики и технологические традиции. Однако керамика поселений майкопской культуры чаще анализируется как единый комплекс.

Перспективное направление исследований – применение типологии керамики А.Д. Резепкина по отношению к комплексам поселений смежных с Серегинским и Галюгаевским (напр., Уляп или Галюгаевское III) для формирования новой базы доказательств/опро-вержения выделения Серегинского и Галюгаевского в самостоятельные группы памятников.

В археологии, начиная с неолита, керамика рассматривается как культурный маркер [Фосс, 1952]. Однако детали анализа керамики и учета ее особенностей для формирования типологии майкопской культуры остаются предметом дискуссий [Кореневский, 2004, с. 49; Кореневский, Юдин, 2023, с. 43–44; Резепкин, 2009; Резепкин, 2012]. Применение метода неметрического многомерного шкалирования является перспективным направлением в исследованиях при наличии надежных выборок [Hassan, Matson, 1989; Kolobova et al., 2019].

Исследование проведено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0009 «Цифровизация процессов изучения древнейшей и древней истории Евразии».

Список литературы Использование метода многомерного шкалирования для выделения групп памятников майкопской культуры

- Бочковой В.В., Марченко ИИ, Лимберис НЮ., Резепкин А.Д Мат-лы поселения Чекон и классификация керамики майкопской культуры // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. - СПб.: Изд-во ИИМК РАН; Периферия, 2012. - Кн. 2. - С. 95-100.

- Брилева О.А., Исерлис М., Днепровский К.А. Новый анализ стратиграфии Серегинского поселения, исследованного в 1986-1988 гг. // КСИА. - 2020. - Вып. 259. -С. 114-131. EDN: CFCCFY

- Исерлис М., Брилова О. А., Днепровский К. А. Первичное описание керамических индустрий Серегинского поселения // КСИА. - 2021. - Вып. 263 - С. 409-427. EDN: UJVVMW

- Кореневский С.Н Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья: Майкопско-новосвободненская общность, проблемы внутренней типологии. - М.: Наука, 2004. - 243 с. EDN: QOTKMX

- Кореневский С.Н. Древнейший металл Предкавказья. Типология. Историко-культурный аспект. - М.: Таус, 2011. - 336 с. EDN: QPVJWV