Использование современных методик при изучении археологических коллекций изделий из кожи

Автор: Осипов Д.О.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты применения современных методик, используемых при изучении обуви и других кожаных изделий позднего Средневековья и Нового времени. С привлечением методов ортопедической диагностики рассматривается женская туфля первой половины XVIII в. из раскопок в историческом центре Калуги. По особенностям внутренней стельки из плотно пригнанных шнурков она отнесена к категории корректирующей обуви. Описывается использование методов инфракрасной спектроскопии и жидкостной хроматографии для определения способов обработки кожи колчана, обнаруженного в ходе археологических изысканий на территории Москвы. Приводятся данные об успешном применении естественно-научных методов при изучении сырья и шовного материала, а также приемов декорирования. Проводится сравнение коллекции кожаной обуви из раскопок Галича Мерьского с материалами из других городов Центральной России. Оно позволяет обнаружить региональные различия обувных коллекций и определить границы распространения отдельных типов обуви. Сделан вывод о необходимости широкого использования при работе с археологической кожей естественнонаучных методов, позволяющих выявить информационный потенциал находок.

История костюма, кожевенно-сапожное ремесло, методика обработки и интерпретации археологических коллекций, комплексный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/145146236

IDR: 145146236 | УДК: 902/904.24(470.317)"18"

Текст научной статьи Использование современных методик при изучении археологических коллекций изделий из кожи

Повседневная жизнь средневекового города, одежда горожан, их быт, материальная культура являются одной из основных тем современной медиевистики В отечественной исторической науке изучение бытовой стороны жизни средневекового города стало возможным лишь с накоплением археологических мате-

Археология, этнография и антропология Евразии Том 49, № 1, 2021 © Осипов Д.О., 2021

риалов, которые ежегодно пополняются. Артефакты, обнаруженные при проведении раскопок, являются основным источником и для изучения кожевенно-сапожного ремесла, поскольку в распоряжении исследователей нет соответствующих иллюстраций, цеховых уставов или ремесленных трактатов. Во влажном гумусированном слое, содержащем о статки древнерусских городов, в частно сти сапожных мастерских или мест утилизации отходов, количество археологической кожи достигает десятков тысяч единиц. Однако при описании и систематизации этой специфической категории археологических находок значительная часть ценной информации теряется. Чтобы не допустить этих потерь на данном этапе изучения обуви – самой массовой ремесленной продукции, – мы разработали специальные методические рекомендации [Осипов, Лихтер, 2004].

Сегодня возможности исследователей значительно расширились за счет использования естественно-научных методов и привлечения специалистов других отраслей науки с целью получения разнообразной информации, способствующей решению целого ряда вопросов, выходящих далеко за рамки проблем развития кожевенно-сапожного ремесла.

Использование естественно-научных методов

Ортопедическая диагностика . Ранее исследователи уже обращали внимание на возможность диагностики ортопедических заболеваний по характеру износа обувных деталей [Осипов, 2003, с. 18–20; Курбатов, Минченко, 2013]. При обработке археологической обуви необходимо сотрудничество с врачами профильной специальности: они могут поставить верный клинический диагноз даже по незначительным, на наш взгляд, признакам.

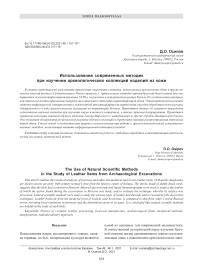

В ходе изучения коллекции кожаной обуви первой половины XVIII в. из раскопок 2019 г. в историческом центре Калуги наше внимание привлекла фрагментарно сохранившаяся женская туфля. Необычной у нее оказалась внутренняя стелька*: она была сложена из плотно пригнанных кожаных шнурков, сформованных по контуру стопы (рис. 1). Длина детали, которая изначально была двухслойной, составляла 23 см, что соответствует 36-му размеру**.

У других туфель, найденных в этом же слое, внутренние стельки были изготовлены из бере сты

*У обуви Нового времени между подошвой и втачной стелькой, как правило, вставлялась внутренняя стелька, изготовленная из жесткой кожи или луба.

**По распространенной в Европе штих-массовой шкале, имеющей французское происхождение, 1 штих равен 2/3 см.

или луба, что характерно для обуви того же времени из других городов. Туфля с описанной стелькой встретилась нам впервые; скорее всего, стельку сделали (или приспособили) под конкретного заказчика. Необходимость создания такой конструкции, очень трудоемкой в изготовлении, была продиктована, вероятно, физическим недостатком стопы человека. Для консультации мы пригласили врача-ортопеда* и показали ему находку. При осмотре следов износа верхней (втачной) стельки он уверенно диагностировал у владелицы туфли поперечное плоскостопие и вальгусную деформацию стопы**. Ортопед согласился с нашими предположениями о функции внутренней стельки: она служила амортизатором, который помогал снизить болевые ощущения.

Ортопедическая стелька, обнаруженная в отложениях XVIII в., свидетельствует о существовании в то время профилактической обуви; ее изготавливали простые сапожники, они же изобретали приспособления, облегчавшие страдания своих заказчиков. Этот пример подтверждает следующее заключение французского медиевиста Р. Фоссье: «Невежество, побежденное лишь в XIX в. популяризаторами медицины, не было полным, ибо различным терапевтическим средствам все же находили нужное применение благодаря опыту или, если угодно, интуиции» [2010, с. 24].

Известно, что первый ортопедический институт, при котором работала мастерская по изготовлению корректирующей обуви на заказ, о сновал в 1816 г. немецкий терапевт И.Г. Хайне. В России преподавание ортопедии впервые было огранизовано в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга на кафедре десмургии***, которую в 1895 г. возглавил Г.И. Турнер – основоположник отечественной школы ортопедов [Травматология…, 2013, с. 7–9]. Не исключено, что подобные детали обуви будут обнаружены и в значительно более ранних коллекциях, хотя в России до самого конца XIX в. ортопедии официально не существовало.

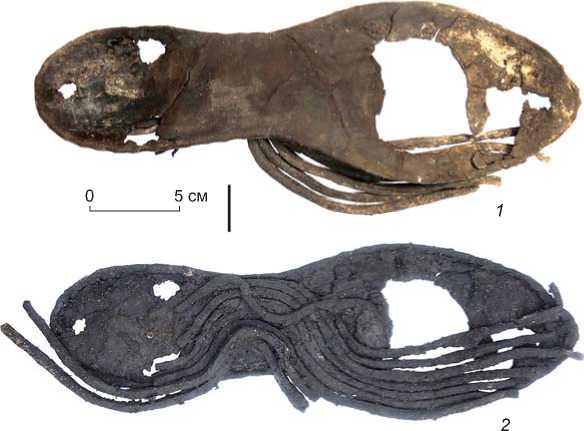

Различные естественно-научные методы применялись нами при исследовании кожаного колчана, обнаруженного сотрудниками ООО «Столичное археологическое бюро» на территории Москвы в районе ул. Большая Ордынка. Уникальная находка, отно- сящаяся к середине – второй половине XVII в. [Осипов, в печати], представляет собой уплощенный футляр с округлым дном и симметрично выпуклыми боковинами, на которых сохранились металлическая накладка и две регулировочные пряжки*. На лицевой стороне имеется накладной карман, украшенный золотным шитьем (рис. 2, 2). По мнению А.Ф. Медведева, в такие карманы могли помещать плеть или кистень [1966, с. 23].

В публикациях о саадаках, хранящихся в музейных коллекциях, отсутствуют сведения о свойствах материала, из которого они сделаны, типах соединительных и декоративных швов, составе красителей и пр., поэтому мы использовали разные методы для получения дополнительной информации об этой находке.

Макросъемка кожи. Была проведена с целью определения видовой принад-лежно сти кожи. На снимке видно, что поверхность мереи** сглаженная; тем не менее форма и расположение на ней волосяных каналов позволяют определить с большой долей вероятности, что для изготовления колчана использовалась кожа крупного рогатого скота или лошади. Неестественно сглаженная поверхность мереи и повышенная жирность кожи свидетельствуют о дополнительной обработке сырья. В этой связи уместно вспомнить, что в целях повышения прочности кожи ремесленники подвергали ее «варке»*** [Малинова, Малина, 1988, с. 38, 78; Cameron, 2000].

Инфракрасная спектроскопия . Методом инфракрасной спектроскопии**** в Новосибирском институте органиче-

Рис. 1. Втачная ( 1 ) и внутренняя ( 2 ) стельки первой половины XVIII в. из раскопок 2019 г. в Калуге.

Рис. 2. Кожаный колчан середины – второй половины XVII в. из раскопок в Москве ( 1 ), золотные нити вышивки ( 2 ), карман со следами расшивки золотными нитями ( 3 ), волокна нитей прикрепа ( 4 ), сшивные нити ( 5 ).

ской химии им. Н.Н. Ворожцова (НИОХ) СО РАН в отобранных для анализов образцах кожи были выявлены сложноэфирные связи, характерные для жиров и воска. Их наличие подтверждает предположение об использовании при дополнительной обработке кожи технологии «варки».

Жидкостная хроматография . В центре спектральных исследований НИОХ СО РАН с целью определения состава дубильных веществ и изначального цвета кожи, утраченного после долгого нахождения в грунте, кожа была исследована с помощью метода жидкостной хроматографии*. Наличие в коже танинов и эллаговой кислоты показало, что обработка сырья производилась дубильным раствором с использованием растительных экстрактов. При определении изначального окраса образца, относящегося к основной детали, были выявлены спектры растительных красителей – индиготина (синий) и ализарина (красный). Такое сочетание могло дать фиолетовый, а с учетом танинов – зеленый цвет, в зависимости от соотношения красителей. В образце кожи, из которой был выкроен карман, следы красителя не обнаружены. Кожа не подвергалась окраске, поскольку ее темный цвет оттенял богатую расшивку лицевой поверхности кармана, выполненную золотными нитями.

RFA-анализ. Исследование покрытия золотных нитей с помощью микрорентгенофлуоресцентного спектрометра «Bruker M1 Mistral»** позволило определить элементный состав оболочки золотных нитей – тонкой металлической фольги, которой были обвиты нити прикрепа (рис. 2, 2 ). Согласно данным спектрометра, это серебро довольно высокой пробы (87,42 %).

На колчане сохранились металлические петли подвеса и декоративные накладки. Анализ состава химических элементов позволил определить, что петли крепления подвеса и декоративная накладка изготовлены из латуни.

Исследование шовного материала . Природа сшивных нитей и нитей прикрепа, а также технологические особенности их изготовления были определены в химической лаборатории отдела реставрации Государственного исторического музея (ГИМ)***. Как было установлено в ходе исследований, сердечник нити прикрепа, обвитой полосками серебряной фольги, представляет собой пряденую шелковую нить, скрученную в S-видном направлении (правосторонняя скрученность) (рис. 2, 4 ).

Частично сохранившиеся сшивные нити изготовлены не из растительных волокон или выде- лений гусеницы шелкопряда, а из жил животных (рис. 2, 5). Следует отметить, что в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени оружейники Средней и Центральной Азии сшивали изделия из кожи жильными нитями [Бобров, Худяков, 2008, с. 195]. Русские ремесленники предпочитали пользоваться дратвой – прочной крученой льняной нитью, пропитанной воском или смолой [Осипов, 2006, с. 62]. В редких случаях в качестве шовного материала они выбирали конский волос [Осипов, 2014, с. 117].

Использование естественно-научных методов позволило получить информацию о приемах декорирования колчана, а также качественных характеристиках кожевенного сырья и шовного материала.

ДНК-тестирование сырья. Результаты изучения сырьевой базы городского кожевенного дела очень важны для оценки и выводов о развитии ремесла в средневековой Руси. В наши дни порода животного, из кожи которого изготовлены вещи, встречающиеся на археологических памятниках, определяется визуально по признакам фактуры внешней стороны (мереи) шкуры, характерным для каждого вида млекопитающих, преимущественно по форме и расположению на ней каналов волосяных стволов. Точное определение возможно при отсутствии на поверхности кожи потертостей, что бывает далеко не всегда.

Перспективным методом определения видового состава кожевенного сырья является ДНК-тестирование с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Метод молекулярно-генетической диагностики был изобретен в 1983 г. американским биохимиком К. Мулли-сом, за который он был удостоен Нобелевской премии по химии. Сегодня ПЦР-анализ широко используется в криминалистике, медицинской практике, а также в современной пищевой промышленно сти для выявления подмены сырья. Метод, основанный на многократном избирательном копировании с помощью ферментов определенного участка ДНК, позволяет добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) во взятом для анализа биоматериале. Современные компактные приборы (амплификаторы) для проведения ПЦР-анализа дают возможность проводить массовые экспресс-тесты для видового определения больших партий кожевенного сырья [Галкин, Трепалина, 2018, с. 36].

Выявление региональных различий обуви

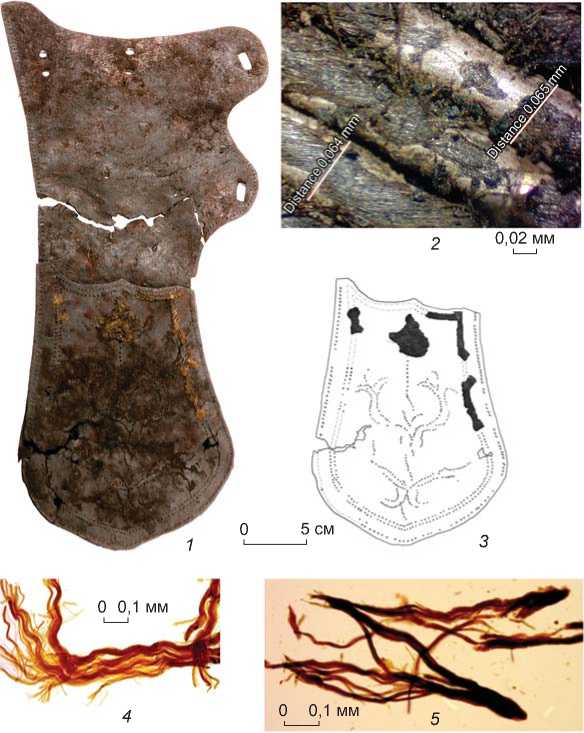

Увеличение количества археологических находок с разных территорий делает возможным выявление региональных различий и определение границы распро- странения отдельных типов обуви. Важные данные нами были получены при обработке коллекций археологической кожи Галича Мерьского, систематические раскопки которого с 2009 г. проводит Костромская археологическая экспедиция [Новиков, Баранов, Новикова, 2014, с. 9–19]. В 2019 г. из находок, обнаруженных на площади 257 м2 в отложениях конца XVI – начала XVIII в., удалось составить коллекцию кожаных изделий и ремесленных отходов, насчитывающую 3 992 ед. Анализ материала позволил реконструировать форму кроя моделей обуви, бытовавших в Галиче на протяжении исследуемого периода. Удалось установить, что наиболее востребованными были мягкие бескаблучные туфли с цельнокроеным верхом, соединенным со слабо профилированной подошвой симметричного кроя при помощи потайного выворотного шва (рис. 3, 1, 2). По краю верха таких туфель могла крепиться суконная или замшевая обшивка (рис. 3, 3): внутри нее проходила обора – шерстяной шнур или тонкий кожаный ремень, продевавшийся сквозь петлю задника, который пришивался поверх пятки. Верх делали из мягкой кожи растительного или жирового дубления толщиной 1,2–1,8 мм. Слабо профилированная подошва кроилась из более жесткой кожи, толщина которой могла достигать 4,5 мм. Подобная обувь, именуемая «кенгами», «чарыками» или «уледями», была широко распространена на Русском Севере и в Сибири, что подтверждается археологическими материалами [Власова, 2001, с. 303; Оятева, 1973; Визгалов, Пархимович, Курбатов, 2011, с. 42–43; Осипов, Чёрная, 2016, с. 142; Осипов и др., 2017, с. 114] и данными этнографических исследований [Этнография русского крестьянства…, 1981, с. 160].

В материалах раскопок на территориях Москвы, Коломны, Владимира, Твери, Смоленска, Тулы, Калуги и других городов Центральной Ро ссии мягкие бескаблучные туфли практически не встречаются. Даже в Костроме, которая находится в 108 км от Галича, такая обувь пока не зафиксирована [Кабатов, 2006, 2011; Лазарев, Осипов, 2020]. Картирование зоны распространения мягких туфель позволило определить, что граница ареала такой обуви проходила между Галичем и Костромой, материальная культура которой была больше ориентирована на Мо скву.

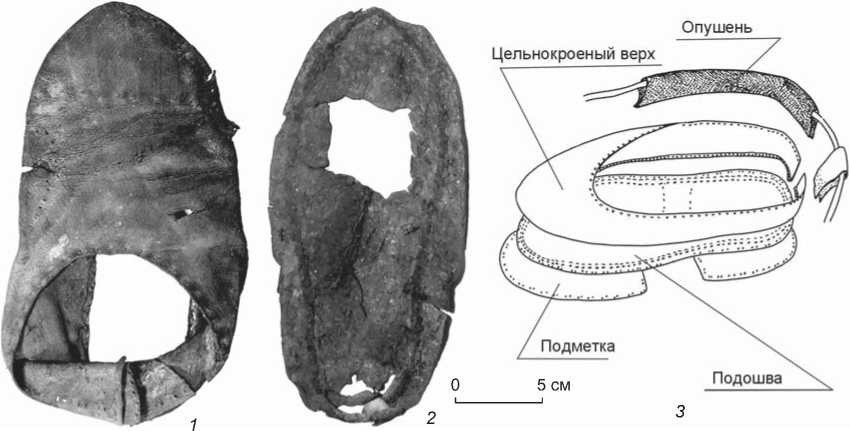

Специфика галичской обуви проявляется и в декоративной отделке парадных моделей: в отличие от повседневных их старались украшать различными способами. Один из приемов декорирования – нитяная расшивка головки туфель в виде двух полукружий, которые образуют выступ, направленный в сторону подъема стопы (рис. 4, 1 ). Этот тип орнамента не был характерен для городов Центральной России, но получил распространение в Восточной и Западной Сибири. Самая ранняя обувь с таким декором обнаружена при раскопках первого русского заполярного города – Мангазеи [Визгалов, Пархимович, Курбатов, 2011, с. 53, рис. 63, 1–3 ].

Для украшения обуви в эпоху позднего Средневековья широко использовалась металлическая проволока: ее крепили поверх пяточного ранта. С помощью RFA-анализатора было установлено, что проволоку делали из латуни [Осипов, 2017, с. 214–217; Лазарев, Осипов, 2020, с. 316; Осипов, Чёрная, 2016, с. 144]. Нельзя не отметить сапоги из коллекции Галича, для украшения которых использовался латунный трун-

Рис. 3. Мягкие бескаблучные туфли XVII в. из раскопок Галича Мерьского.

1 – цельнокроеный верх; 2 – подошва, шов потайной; 3 – схема сборки.

Рис. 4. Головка туфли с нитяной расшивкой ( 1 ), трунцал из латунной проволоки ( 2 ) из раскопок Галича Мерьского.

цал* (рис. 4, 2 ), не характерный для оформления русской городской обуви.

Подобная техника применялась на сопредельных территориях; об этом свидетельствует декор парадных казанских сапог, обнаруженных в Поволжье [Саттарова, 2004, с. 21, рис. 11]. Возможно, она была заимствована русскими у местного населения. В этой связи целесообразно вспомнить об организованном Москвой в 1395 г. (по другим источникам в 1399 г.) масштабном военном походе на Среднее Поволжье, который возглавил брат великого князя Юрий Дмитриевич Галицкий [Горский, 2003, с. 126]. По сообщениям Воскресенской летописи, русские воины возвратились назад с большой добычей: «землю Татарскую плениша; и въевавъ три месяци, възвратися съ великою победою и съ многою корыстию въ землю Русскую» [Полное собрание…, 2001, с. 72]. Очевидно, среди захваченных в плен татарских ремесленников были сапожники, владевшие техникой изготовления металлического трунцала.

Применение современных методик исследования археологических находок позволяет получить больший объем информации. Например, анализ материалов раскопок на посаде Галича выявил их существенное отличие от находок из других русских городов и помог определить условную границу ареала северного костюма, частью которого является обувь. Отличия подчеркивает и способ расшивки головок низкой обуви, исчезнувший в Центральной России в ордынское время.

Выводы

Стремительное увеличение объема археологических материалов требует их качественного анализа. Спе- цифика археологической кожи заключается в отсутствии возможности ее длительного хранения, поэтому обработку таких материалов желательно проводить в сжатые сроки. При работе с этой категорией археологических находок необходимо использовать все доступные исследователю методы, способные повысить информативность источника и объективность получаемых данных, необходимых для последующего фундирования обобщений.

Список литературы Использование современных методик при изучении археологических коллекций изделий из кожи

- Бобров Л.А., Худяков Ю.С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени (XV – первая половина XVIII в.). – СПб.: Филол. фак. СПб. гос. ун-та, 2008. – 784 с.

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., Курбатов А.В. Мангазея. Кожаные изделия (материалы раскопок 2001–2007 гг.). – Екатеринбург: АМБ, 2011. – 216 с.

- Власова И.В. Развитие северного комплекса народной одежды (XII–XVIII вв.) // Русский Север. Этническая история и народная культура XII–XX вв. – М.: Наука, 2001. – С. 301–305.

- Галкин А.В., Трепалина Е. Определение видовой принадлежности // Мясной ряд. – 2018. – № 1 (71). – С. 36.

- Горский А.А. Москва и Орда. – М.: Наука, 2003. – 214 с.

- Кабатов С.А. Кожевенное ремесло Костромского Поволжья XIII–XVII вв. // Вестн. Костромской археол. экспедиции. – Кострома, 2006. – Вып. 2. – С. 70–84.

- Кабатов С.А. Памятник русского средневековья Костромского Поволжья – селище Вёжи // Археология Подмосковья: мат-лы науч. семинара. – М.: ИА РАН, 2011. – Вып. 7. – С. 222–248.

- Курбатов А.В., Минченко Н.Л. Болезни средневековых горожан (анализ археологической кожаной обуви) // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: мат-лы XVI Междунар. науч. конф. – СПб., 2013. – С. 32–36.

- Лазарев А.С., Осипов Д.О. Коллекция обувных деталей и других кожаных изделий из раскопок Торговых рядов в Костроме в 2017–2018 гг. // Археология Подмосковья: мат-лы науч. семинара. – М.: ИА РАН, 2020. – Вып. 16. – С. 312–321.

- Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое: Эксперимент раскрывает тайны древних эпох / пер. с чеш. – М.: Мысль, 1988. – 268 с.

- Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII–XIV вв. – М.: Наука, 1966. – 182 с. – (САИ; вып. El-36).

- Новиков А.В., Баранов В.С., Новикова О.В. Археологические исследования исторических городов Костромского края. – Кострома: Оперативная полиграфия, 2014.– Вып. 1. – 20 с.

- Осипов Д.О. Информационные возможности коллекций кожаной обуви (по материалам раскопок в Москве) // РА. – 2003. – № 2. – С. 17–30.

- Осипов Д.О. Обувь Московской земли XII–XVIII вв. – М.: ИА РАН, 2006. – 202 с. – (Материалы охранных археол. исслед.; т. 7).

- Осипов Д.О. Средневековая обувь и другие изделия из кожи (по материалам раскопок в Московском Кремле). – М.: Актеон, 2014. – 269 с.

- Осипов Д.О. Коллекция изделий из кожи из раскопок в Зарядье (предварительные итоги) // Археология Подмосковья. – М.: ИА РАН, 2017. – Вып. 13. – С. 199–226.

- Осипов Д.О. Кожаный колчан из раскопок в Москве. В печати.

- Осипов Д.О., Лихтер Ю.А. Системное описание и классификация кожаной обуви (методические рекомендации). – М.: ИА РАН, 2004. – 67 с.

- Осипов Д.О., Татауров С.Ф., Тихонов С.С., Чёрная М.П. Коллекция кожаных изделий из Тары (по материалам раскопок 2012–2014 гг.) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 1. – С. 112–120.

- Осипов Д.О., Чёрная М.П. Коллекция кожаных изделий из раскопок Томского кремля // РА. – 2016. – № 4. – С. 138–150.

- Оятева Е.И. Белозерская кожаная обувь [Приложение] // Голубева Л.А. Весь и славяне на Белом озере в Х–XIII веках. – М.: Наука, 1973. – С. 199–205.

- Полное собрание русских летописей. – 2-е изд. – М.: Языки русской культуры, 2001. – Т. VIII: Летопись по Воскресенскому списку. – 312 с.

- Саттарова Л.И. Казанская узорная кожа. – М.: Культура и традиция, 2004. – 160 с.

- Травматология и ортопедия / под ред. Г.М. Кавалерского и А.В. Гаркави. – М.: Академия, 2013. – 640 с.

- Фолкс Ч. Средневековые доспехи. Мастера оружейного дела. – М.: Центрполиграф, 2006. – 207 с.

- Фоссье Р. Люди Средневековья / пер. с фр. А.Ю. Карачинского. – СПб.: Евразия, 2010. – 352 с.

- Этнография русского крестьянства Сибири XVII – середины XIX в. / под ред. В.А. Александрова. – М.: Наука, 1981. – 274 с.

- Cameron Е. Sheaths and Scabbards in England. – Oxford: BAR, 2000. – 237 p.