Использование технологии развития критического мышления (ТРКМ) при изучении темы «производная» в вузе

Автор: Владыкина И.В., Владыкина С.А., Рудаковская Е.Г.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

Выпускник высшего учебного заведения должен обладать способностью самостоятельно формулировать задачи, стоящие перед ним, и разрабатывать план действий для их решения; отслеживать и корректировать свою работу; рационально использовать имеющиеся ресурсы для достижения поставленных целей, а также адаптировать стратегии в зависимости от ситуации. Данные навыки целесообразно формировать с начала обучения в университете, в том числе и на занятиях по высшей математике. При подготовке к занятию преподаватель определяет его задачи, формирует содержание и выбирает методику проведения. Студент, знакомясь с материалами учебника и конспектами лекций до занятия, обладает определенным объемом знаний по теме, а также различной степенью заинтересованности в ней, что часто остается вне поля зрения преподавателя. Даже при условии понимания материала необходимы дополнительные усилия для его закрепления, что требует применения определенных методических подходов. Для улучшения качества учебного процесса предлагается применять методы технологии развития критического мышления (ТРКМ), известной в России с 1997 года. ТРКМ предоставляет собой широкий спектр инструментов, способных повысить эффективность усвоения материала и развить самостоятельность студентов. Методы и приемы ТРКМ, рассматривающиеся в данной статье, могут быть использованы на занятиях по высшей математике при изучении темы «Производная».

Высшая математика, производная, критическое мышление, технология развития критического мышления, студент 1 курса, преподаватель, приемы обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/149148339

IDR: 149148339 | УДК: 378.147 | DOI: 10.24158/spp.2025.4.10

Текст научной статьи Использование технологии развития критического мышления (ТРКМ) при изучении темы «производная» в вузе

В эпоху информационного бума, когда информация льется на нас со всех сторон, ключевым становится умение анализировать ее, отсеивать ложь и применять знания на практике. Современное образование должно готовить специалистов, способных ориентироваться в этом потоке и успешно работать в условиях новой информационной реальности. Для этого необходимо развивать различные аспекты мышления, и особенно критическое.

Критическое мышление – это неотъемлемый навык современного профессионала. Д. Халперн (2000) дает следующее определение критического мышления: «Использование таких когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого результата. Отличается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью. Другое определение ‒ направленное мышление» (Халперн, 2000: 53).

«Человеку, пользующемуся критическим мышлением, свойственны следующие качества:

-

1. Готовность к планированию. […] Планирование ‒ первый и очень важный невидимый шаг к критическому мышлению. Постоянно упражняясь, каждый может развить в себе привычку планировать.

-

2. Гибкость. […] Человек с ограниченным умом негативно относится к любым новым идеям, заявляя: “Я и без этого всегда обходился”. […] Критически мыслящий человек готов мыслить по-новому, пересматривать очевидное и не отступаться от задачи, пока она не будет решена.

-

3. Настойчивость. […] Мышление ‒ это напряженный труд, который требует от человека терпения и настойчивости. Он может утомить вас не меньше, чем труд физический, но способен принести даже большее удовлетворение.

-

4. Готовность исправлять свои ошибки. Все мы время от времени ошибаемся. Думающие люди, вместо того чтобы попытаться оправдать свои ошибки, умеют их признавать и тем самым учатся на них. Прислушиваясь к мнению окружающих, они стремятся понять, в чем неправы, и найти причины ошибки. Такие люди могут признать свои стратегии действия неэффективными и отвергнуть их, выбирая новые и совершенствуя свое мышление.

-

5. Осознание. […] Оно подразумевает наблюдение за собственными действиями при продвижении к цели. Критически мыслящие люди развивают привычку к самоосознанию собственного мыслительного процесса.

-

6. Поиск компромиссных решений. Групповые формы деятельности являются преобладающими в современном мире. Критически мыслящему человеку необходимо обладать как хорошо развитыми коммуникативными навыками, так и умением находить решения, которые могли бы удовлетворить большинство. Без этого даже самые светлые головы не смогут воплотить свои мысли в конкретные дела» (Халперн, 2000: 45).

С.И. Заир-Бек и И.В. Муштавинская в своей работе1 отмечают, что по Дж. Бареллу можно выделить характерные особенности личности, обладающей развитым критическим мышлением. К ним относятся: умение находить выход из сложных ситуаций, настойчивость в преодолении трудностей, саморегуляция, восприимчивость к инновациям и совместной работе, внимательное отношение к чужому мнению, сочувствие, принятие неоднозначности; способность анализировать вопросы с различных сторон, выявлять взаимосвязи; уважение к чужой точке зрения, рассмотрение альтернативных вариантов; умение формулировать вопросы, выстраивать логические цепочки; анализировать эмоциональное состояние и мысли, прогнозировать события, аргументировать предположения и определять задачи, применять знания в новых контекстах, любознательность и активное восприятие информации.

В русле гуманистической парадигмы для развития критического мышления необходимы личная мотивация к учебе, проявление инициативы и осознанный подход к процессу обучения.

Авторы технологии РКМЧП (развитие критического мышления через чтение и письмо) Ч. Темпл, К. Мередит и Д. Стил считают, что критическое мышление – это проявление любознательности и использование исследовательских методов для поиска ответов на вопросы. «Критическое мышление работает на многих уровнях, не довольствуясь фактами, а вскрывая причины и следствия этих фактов. Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, сомнение в общепринятых истинах, выработку точки зрения по определенному вопросу, способность отстоять ее логическими доводами. Критическое мышление – это не отдельный навык, а сочетание многих умений»2.

Для успешного формирования навыков критического мышления у студентов исследователи подчеркивают ряд важных факторов: наличие времени и условий для практического применения знаний, возможность для рефлексии, толерантность к разнообразию точек зрения, вовлеченность в учебную деятельность, создание безопасной среды без страха критики, убежденность в потенциале каждого студента к аналитическому мышлению и признание значимости критического подхода.

Необходимо, чтобы студенты чувствовали уверенность в значимости своих взглядов, принимали деятельное участие в образовательном процессе, проявляли уважение к мнению других, а также были способны как к выражению собственных оценок, так и к их временному воздержанию.

Жан Пиаже (2008), швейцарский психолог, отмечал, что к 16‒17 годам создаются наиболее благоприятные условия для развития критического мышления, что соответствует возрасту студентов первого курса.

Технология развития критического мышления (ТРКМ) использует чтение и письмо как ключевые инструменты. Чтение способствует анализу и оценке информации, а письмо – выражению мыслей. ТРКМ включает три этапа: вызов, осмысление содержания и рефлексию.

На этапе вызова преподаватель активизирует знания студентов и помогает формулировать вопросы по теме. Это позволяет выявить противоречия и непонятные моменты, определяющие направления изучения. Каждый студент сам решает, что ему необходимо изучить. Работа ведется индивидуально и в группах, что формирует коммуникативные навыки, так как высказывать свое мнение среди одногруппников более комфортно, чем перед большой аудиторией. Информация, собранная на этом этапе, обсуждается и фиксируется в письменном виде.

На этапе осмысления происходит анализ материала в парах или группах с использованием новой информации (текст, изображение, лекция и т. д.). Студенты сопоставляют новый материал со своими знаниями и опытом, выявляют непонятные моменты и проводят анализ. Для этого этапа требуется достаточно времени и применение различных приемов.

На этапе рефлексии студенты осмысливают полученные знания и формулируют выводы, что помогает увидеть достигнутые результаты. Знания становятся собственными, происходит структурирование мыслей и выстраивание новых представлений. Понимание становится долгосрочным, если студент грамотно излагает информацию своими словами. Рефлексия проводится в письменной и устной форме и включает творчество, анализ и интерпретацию изученного материала.

Эти этапы помогают студентам активно включаться в образовательный процесс, решать задачи и глубже понимать изучаемый материал.

Многие преподаватели считают, что использование ТРКМ затруднительно на занятиях по математике из-за сложности текстов и обилия терминов. Кроме того, возникает проблема выбора эффективных приемов, а также нехватка времени и методической литературы. Однако использование ТРКМ помогает преподавателю высшей математики решать образовательные и воспитательные задачи, создавать атмосферу творчества и сотрудничества, развивать математическую речь и коммуникативные навыки студентов. Результаты достигаются только на практике.

Приведем примеры приемов ТРКМ для изучения темы «Производная»1. На стадии «Вызов» можно использовать приемы «Ассоциативный ряд» и «Инсерт». В первом случае студенты перечисляют ассоциации, связанные с понятиями темы (скорость, дифференциальное исчисление, приращение, окрестность точки, предел, тангенс). Прием «Инсерт» предполагает пометки при работе с текстом лекции по определенным критериям:

-

• «V» – я это знаю;

-

• «+» – это новая информация для меня;

-

• «‒» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал;

-

• «?» – это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения.

В таблице 1 приведен пример приема «Инсерт» по теме «Производные элементарных функций».

Таблица 1 ‒ Прием «Инсерт»

Table 1 ‒ Insert Reception

|

V |

+ |

- |

? |

|

Элементарными функциями называют степенную, показательную, логарифмическую и тригонометрическую функции |

Формулы производных элементарных функций |

Чтобы найти силу тока I ( t ), нужно уметь находить производную от U ( t ) |

В каких задачах практического характера применяются правила дифференцирования и формулы производных? |

1 Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной (примеры и задачи) : учебное пособие / Е.Г. Рудаковская [и др.] / под ред. Е.Г. Рудаковской. М., 2013. 132 с.

Данный метод способствует развитию навыков работы с текстом, включая анализ и систематизацию информации. Если непосредственная обработка лекционного материала на занятии затруднена, студенты могут выполнить эту задачу самостоятельно дома, а затем обсудить результаты на занятии. Примерная технологическая карта занятия, а также другие примеры по данной теме представлены в работе С.А. Владыкиной (2023).

На этапе «Вызов» можно применить метод «Ключевые понятия», заключающийся в расстановке предложенных слов в определенном порядке для создания рассказа. Например, для темы «Производная» можно использовать набор слов: скорость, дифференцируемость, касательная, производная, ускорение, непрерывность, предел.

В начале занятия студентам предлагается определить истинность или ложность предложенных утверждений. После ознакомления с информацией (лекцией, учебным материалом) происходит возврат к утверждениям, оценка их достоверности на основе полученных знаний. Например, для темы «Производная» можно использовать таблицу с утверждениями (таблица 2).

Таблица 2 ‒ Прием «Согласны ли Вы с утверждением?» для темы «Производная»

Table 2 ‒ The “Do You Agree with the Statement?” Technique for the “Derivative” Topic

|

№ |

Согласны ли Вы с утверждением? |

Ответ |

|

1 |

Функция называется непрерывной, если f(х) → f(х 0 ) при х → х 0 , т. е. малым изменениям аргумента в точке х 0 соответствуют малые изменения значений функции |

+ |

|

2 |

Механический смысл производной: производная пути по времени t равна ускорению в момент времени t 0 |

‒ |

|

3 |

Производной функции f в точке х 0 называется число, к которому стремится разностное отношение f ' (x) = ^ |

+ |

|

4 |

Если производная функции в критической точке меняет знак с отрицательного на положительный, то это точка локального максимума |

‒ |

|

5 |

Если производная функции в критической точке не меняет знак, то в этой точке нет экстремума |

+ |

|

6 |

Функция называется возрастающей на промежутке, если большему значению аргумента соответствует большее значение функции |

+ |

|

7 |

Функция всегда принимает наибольшее значение в точке экстремума |

‒ |

По теме «Геометрический смысл производной» таблица «Согласны ли Вы с утверждением?» может иметь следующий вид (таблица 3).

Таблица 3 ‒ Прием «Согласны ли Вы с утверждением?» для темы

«Геометрический смысл производной»

Table 3 ‒ The “Do You Agree with the Statement?” Technique for the Topic

“Geometric Meaning of the Derivative”

|

№ |

Согласны ли Вы с утверждением? |

Ответ |

|

1 |

Угол наклона касательной острый, если k= tg α < 0 |

‒ |

|

2 |

Угловой коэффициент касательной к графику функции равен k = У 2 -У 1 Х 2 -Х 1 |

+ |

|

3 |

Касательная параллельна оси ОХ при k= f ′(х 0 ) = 0 |

+ |

|

4 |

Уравнение касательной имеет вид у = --^(х - х0) |

‒ |

|

5 |

Нормаль ‒ прямая, перпендикулярная касательной и проведенная в точке касания |

+ |

|

6 |

Для определения угла наклона секущей к положительной полуоси ОХ применяется формула Лагранжа: / ' (с) = tg а = ^(у;-^- , где а - угловой коэффициент секущей |

+ |

|

7 |

Точка перегиба определяется с помощью первой производной |

‒ |

Еще один прием для этапа «Вызов» – «Круги по воде», универсальный инструмент для активизации знаний и речевой активности учащихся. Ключевое понятие записывается вертикально, и на каждую букву подбираются существительные, глаголы, прилагательные или устойчивые словосочетания, связанные с темой. Студенты проводят небольшое исследование, которое начинается в аудитории и завершается дома. Это расширяет их понимание изучаемого понятия.

На этапе «Осмысление» рекомендуется использовать прием «Кластер» («Интеллектуальная карта»), развивающий умение выделять главное и мыслить самостоятельно. Кластер (интеллект-карта) представляет собой структуру, где в центре находится основное понятие, а по краям – связанные с ним смысловые единицы. Рекомендации по составлению кластера «Грозди»:

-

1. Оцените текст лекции: возможно ли разделение на смысловые блоки, выделение крупных и мелких смысловых единиц?

-

2. Окажите помощь студентам в выделении смысловых единиц в виде вопросов, ключевых слов или фраз.

-

3. Предложите студентам представить и обсудить свои интеллект-карты.

-

4. Попросите установить связи между элементами интеллект-карты и объяснить их.

-

5. Предложите выделить наиболее важные элементы.

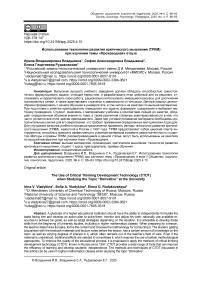

На рисунке 1 приведен пример кластера в виде «грозди».

Рисунок 1 ‒ Кластер «Производная функции»

Figure 1 ‒ The “Derivative of a Function” Cluster

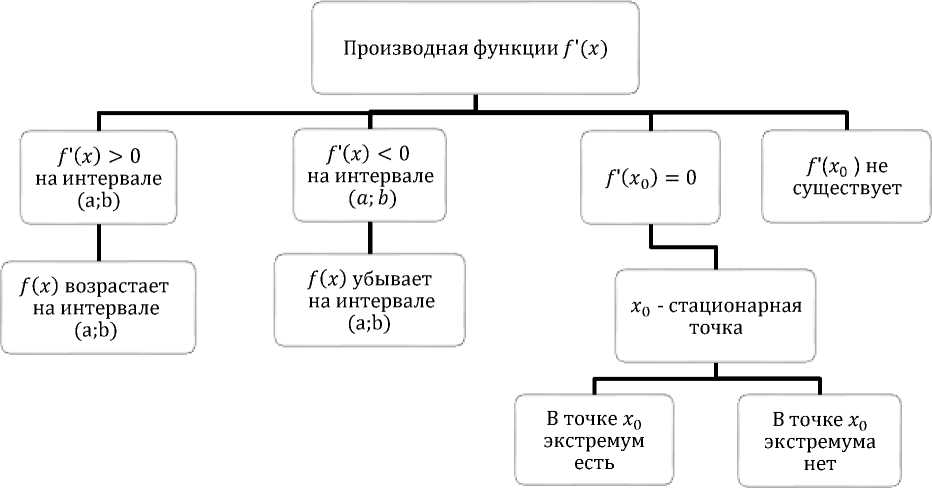

На рисунке 2 приведен пример кластера по теме «Применение производной».

Рисунок 2 ‒ Кластер «Применение производной»

Figure 2 ‒ The “Derivative Application” Cluster

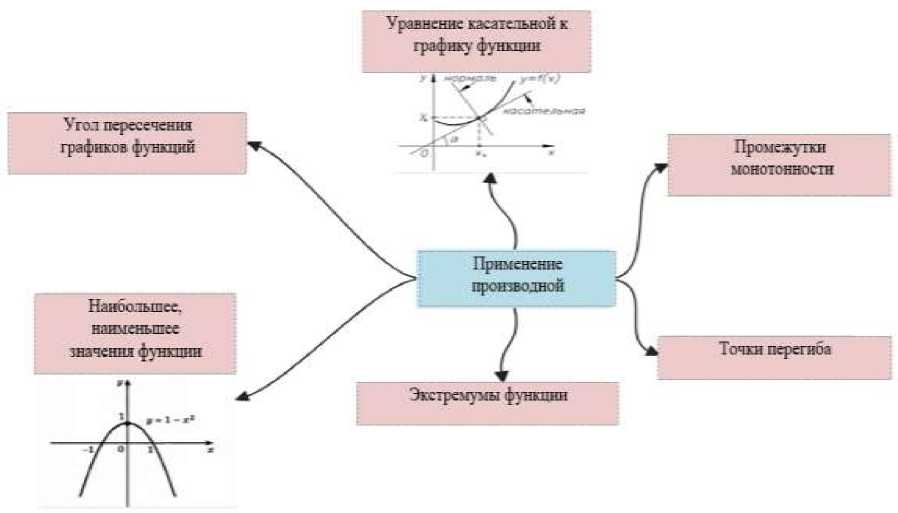

Метод «Денотатный граф» позволяет систематизировать материал, отличаясь от кластера тем, что в первой строке указывается главное понятие, во второй – действия, а в третьей – существительные. На рисунке 3 представлен пример денотатного графа по теме «Возрастание и убывание функции». Составление графа способствует осмыслению информации и установлению связей между понятиями.

Рисунок 3 ‒ Денотатный граф «Возрастание и убывание функции»

Figure 3 ‒ Denotation Graph “Increasing and Decreasing Functions”

На этапе «Осмысление» в парах можно использовать взаимоопрос, когда студенты читают текст, останавливаются после каждого абзаца и задают друг другу вопросы разного уровня сложности по содержанию. Это способствует развитию коммуникативных навыков.

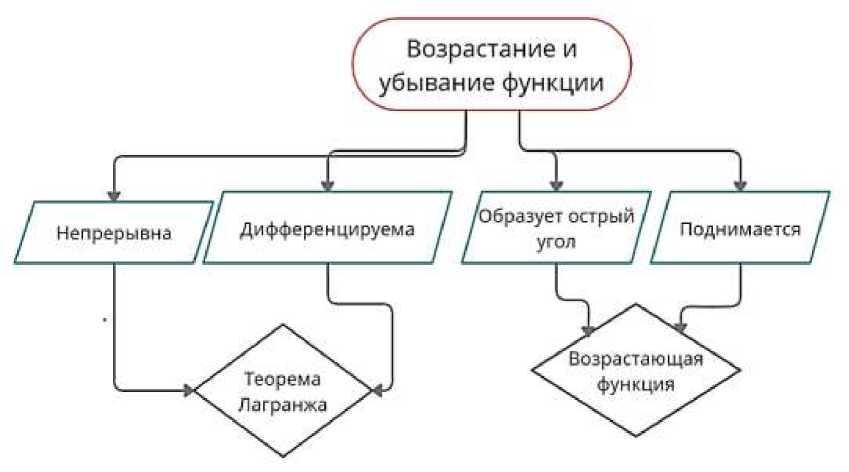

На этапе «Рефлексия» также применяются методы визуализации информации, например, создание интеллект-карт, где от центральной идеи расходятся связанные понятия. На рисунке 4 представлен пример интеллект-карт по теме «Экстремумы функции». Карту можно создать ин-

Рисунок 4 ‒ Интеллект-карта «Экстремумы функции»

Figure 4 ‒ Intelligence Map “Function extremes”

Еще один прием для этапа рефлексии – составление синквейна, стихотворения из пяти строк по правилам:

-

• первая строка – тема (существительное);

-

• вторая строка – описание темы (два прилагательных);

-

• третья строка – действия, относящиеся к теме (три глагола или деепричастия);

-

• четвертая строка – отношение к теме (фраза, пословица, цитата, афоризм);

-

• пятая строка – итог (одно слово, резюмирующее стихотворение).

Приведем пример синквейна по теме «Геометрический смысл производной»:

Смысл.

Дифференцируемый, угловой.

Возрастает, убывает, существует.

Угловой коэффициент касательной к графику.

Производная.

Основная задача этапа «Рефлексия» – формирование метапредметных умений, таких как выделение и краткое представление общих и особенных черт при сравнении понятий и явлений. Для развития аналитических способностей можно использовать прием «Сходства и различия» (индивидуально, в парах или группах) с использованием кругов Эйлера-Венна для представления общих и уникальных черт двух явлений (рисунок 5).

Рисунок 5 ‒ Общее ‒ уникальное

-

Figure 5 ‒ General ‒ Unique

Таким образом, использование технологии развития критического мышления при изучении темы «Производная» на занятиях по высшей математике делает процесс обучения интересным и увлекательным, способствует глубокому включению студентов в обучение и повышает его эффективность. Студенты учатся принимать осмысленные решения, аргументировать свой выбор, проявлять инициативу и работать в команде. Они более ответственно относятся к своему образованию.

Разнообразие приемов ТРКМ позволяет использовать технологию на всех этапах занятия, помогая обучающимся лучше усвоить тему и развивать их мышление.

Внедрение ТРКМ позволяет преподавателю гибко адаптировать учебный процесс, учитывая индивидуальные особенности и потребности студентов. Активные методы обучения стимулируют познавательный интерес и формируют устойчивую мотивацию к изучению математики. Студенты не просто пассивно воспринимают информацию, а становятся активными участниками образовательного процесса, самостоятельно добывая знания и развивая навыки критического анализа.

Применение ТРКМ не ограничивается только темой «Производная». Данная технология может быть успешно интегрирована в преподавание других разделов высшей математики, а также в дисциплины естественно-научного и гуманитарного циклов. Важно помнить, что эффективность ТРКМ зависит от тщательной подготовки преподавателя, разработки методических материалов и создания благоприятной образовательной среды.

Использование технологии развития критического мышления предполагает создание на занятиях атмосферы сотрудничества и взаимоуважения. Студенты должны чувствовать себя комфортно, высказывая свои мысли и идеи, даже если они отличаются от общепринятых. Преподаватель выступает в роли модератора, направляя дискуссию и помогая студентам находить ответы на поставленные вопросы.

Таким образом, технология развития критического мышления является эффективным инструментом повышения качества математического образования. Она позволяет не только улучшить усвоение учебного материала, но и сформировать у студентов навыки, необходимые для успешной адаптации в современном мире. Внедрение ТРКМ в учебный процесс требует от преподавателя постоянного совершенствования своих методических навыков и готовности к инновациям.

Список литературы Использование технологии развития критического мышления (ТРКМ) при изучении темы «производная» в вузе

- Владыкина С.А. Технология развития критического мышления // Лучшие практики общего и дополнительного образования по естественнонаучным и техническим дисциплинам: материалы III Международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика РАН К.А. Валиева. Казань, 2023. С. 65-73. EDN: CLYNWX

- Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М., 2008. 416 с. EDN: QXUSRP

- Халперн Д. Психология критического мышления / пер. с англ. Н. Мальгина [и др.]. СПб., 2000. 503 с.