Использование виртуальных лабораторий в преподавании информационных дисциплин

Автор: Алексеева Е.Ю., Кондаков С.А.

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Инновационные технологии в высшей школе

Статья в выпуске: 2 (68) т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу роли виртуальных лабораторий в преподавании информационных дисциплин будущим ИТ-специалистам. Авторы рассматривают современные тенденции в образовании, акцентируя внимание на необходимости модернизации образовательных программ в российских вузах с использованием цифровых технологий. Представлены основные характеристики и преимущества виртуальных лабораторий. Обсуждаются методологические и организационные вызовы, связанные с их внедрением, а также предлагаются рекомендации по интеграции виртуальных лабораторий в учебный процесс. Приведено описание информационной системы для автоматизированной проверки заданий, разработанной для улучшения взаимодействия между преподавателями и студентами.

Виртуальные лаборатории, эксперимент, процесс обучения, система, автоматизированная проверка заданий

Короткий адрес: https://sciup.org/142244953

IDR: 142244953 | УДК: 378.4:004.42

Текст научной статьи Использование виртуальных лабораторий в преподавании информационных дисциплин

Е.Ю. Алексеева, С.А. Кондаков

В условиях стремительного развития информационных технологий и цифровизации всех сфер жизни общества цифровая экономика является одним из наиболее приоритетных ориентиров будущего. В этой связи современное российское образование претерпевает значительную модернизацию, обусловленную цифровой трансформацией общества. В программных документах правительства РФ об образовании признается приоритетным направление российского образования, ориентированное на обеспечение новыми образовательными инструментами и технологиями [1, 4].

Образовательные программы в вузах должны включать модули учебно-методических комплексов по дисциплинам, а также инновационные материалы, ориентированные на формирование профессиональных компетенций [2, 10].

Одним из эффективных инструментов для достижения этой цели являются виртуальные лаборатории, которые позволяют студентам в интерактивном режиме осваивать учебный материал в соответствии с образовательными стандартами.

С.Н. Бембеева занимается вопросами применения виртуального эксперимента в составе лабораторных работ при изучении физики, его органичности в информационно-образовательной среде. Рассматривается механизм внедрения и использования существующих пакетов программ, позволяющих реализовать виртуальные эксперименты. Особое внимание уделено положительным сторонам использования электронных образовательных ресурсов на современном этапе обучения физике студентов среднего профессионального образования [3].

Л.И. Зайкина и Д.Т. Валиев обсуждают преимущества виртуальных лабораторий, такие как безопасность, доступность и интерактивность, но также выделяют финансовые затраты на их приобретение и обслуживание и ограниченность доступа к ним [7].

В свою очередь, В.М. Дмитриев определяет виртуальную лабораторию как

«программно-аппаратный комплекс, который дает возможность проводить эксперименты без прямого взаимодействия с реальной установкой, а также включает программное обеспечение для управления этой установкой и обработки полученных данных» [6].

Л.Н. Рассудов рассматривает лабораторные работы как часть обучения будущих инженеров. В некоторых случаях проведение полностью очных занятий на реальном оборудовании, по его мнению, может быть ограничено или недостаточно эффективно. Это объясняется трудностями в доступе к оборудованию, его жестко фиксированным функционалом, растущим спросом на дистанционные формы обучения, а также вопросами безопасности [11].

Х.С. Сафаров рассматривает проблемы обеспечения интероперабельности виртуальных лабораторий и виртуальных экспериментов в автоматизированных информационных системах электронного обучения [14].

Ю.В. Кормчемкина и Н.В. Уварина указывают на необходимость построения виртуального образовательного пространства образовательной организации для развития социально-информационного интеллекта студентов, состоящего из двух сред обучающей и воспитательной. Авторами построена модель виртуального образовательного пространства, отражающая влияние входящих в него сред на компоненты социально-информационного интеллекта студентов [15, 16].

Представим опыт собственной практической деятельности, в которой опишем опыт применения виртуальных лабораторий в преподавании информационных дисциплин.

Для трехмерных сред виртуальных лабораторий нами используются графические движки (Unity, Unreal Engine, Blender) при создании трехмерных моделей, анимации и визуализации, программируемых на языке C++ с использованием технологии Unity3D [8].

На основе мультимедийного web-редактора нами построен программный комплекс «Виртуальная лаборатория» с программным интерфейсом, который позволяет преподавателям создавать лабораторные работы и использовать их на дистанционных занятиях [7].

Следовательно, виртуальные лаборатории представляют собой как программно-аппаратные, так и программные комплексы для учебных дисциплин [13].

Несмотря на потенциал виртуальных лабораторий их внедрение сопряжено с рядом методологических и организационных вызовов, требующих детального анализа.

В данной статье мы рассмотрим характеристики виртуальных лабораторий в преподавании информационных дисциплин, их преимущества, возможные вызовы, связанные с их внедрением. Кроме того, в контексте нашего исследования представим информационную систему: «Проверка заданий преподавателем» в соответствии с учебными дисциплинами по информатике с возможностью интегрирования в электронную среду виртуальной лаборатории.

Основные характеристики виртуальных лабораторий в преподавании информационных дисциплин включают:

-

1. Интерактивность: возможность динамического изменения параметров исследуемой модели (например, виртуальные лабораторные сценарии по курсу «Проектирование информационных систем») и мгновенной визуализации результатов.

-

2. Безопасность: исключение рисков, связанных с использованием опасных материалов или критической инфраструктуры (например, в курсах по кибербезопасности).

-

3. Доступность: они могут быть использованы в любом месте и в любое время, что особенно важно для студентов, обучающихся дистанционно.

-

4. Масштабируемость: виртуальные лаборатории позволяют одновременно проводить лабораторные занятия большому количеству пользователей [5].

Рассмотрим основные преимущества использования виртуальных лабораторий в преподавании информационных дисциплин.

Углубление теоретического понимания. Виртуальные лаборатории позволяют визуализировать такие абстрактные концепции, как алгоритмы машинного обучения, протоколы сетевой безопасности или принципы обработки данных. Например, в курсе алгоритмизации студенты могут моделировать поведение алгоритмов сортировки, анализируя их временную сложность (Big O) в реальном времени.

Развитие профессиональных навыков. Виртуальные лаборатории предоставляют студентам возможность развивать такие практические навыки, как программирование, работа с базами данных, настройка сетевых конфигураций и многое другое. Это особенно важно в условиях, когда доступ к реальному оборудованию ограничен. Например, в курсе «Информационная безопасность» студенты могут проводить виртуальные атаки и защищать системы, не рискуя нарушить работу реальных сетей.

Гибкость и персонализация обучения. Преподаватели могут настраивать сложность заданий, адаптируя их к уровню подготовки студентов. Например, в курсе «Программирование» задачи можно усложнять постепенно, начиная с базовых циклов и заканчивая многопоточными приложениями. Кроме того, студенты могут работать в своем собственном темпе, повторяя эксперименты до тех пор, пока не достигнут желаемого уровня понимания.

Снижение затрат на оборудование и материалы. Организация традиционных лабораторий требует значительных финансовых вложений в оборудование, материалы и обслуживание. Виртуальные

Использование виртуальных лабораторий в преподавании информационных дисциплин

Е.Ю. Алексеева, С.А. Кондаков

лаборатории позволяют существенно снизить эти затраты, так как они не требуют физических ресурсов. Это делает их особенно привлекательными для образовательных учреждений с ограниченным бюджетом.

Поддержка дистанционного обучения. В условиях роста онлайн-обучения виртуальные лаборатории становятся инструментом обеспечения равного доступа к лабораторным практикам, нивелируя географические и временные барьеры [9]. Несмотря на многочисленные преимущества использование виртуальных лабораторий сопряжено с рядом вызовов и проблем, которые необходимо учитывать при их внедрении.

Ограниченная фидбэк-реалистичность. Модели виртуальных лабораторий могут не отражать все нюансы реального мира. Например, в курсе «Информационная безопасность» симуляции атак часто игнорируют социальный инжиниринг или сложности интеграции систем, что снижает практическую ценность обучения. Это может привести к недостаточному пониманию практических аспектов дисциплины.

Зависимость от IT-инфраструктуры. Внедрение виртуальных лабораторий требует стабильного высокоскоростного интернета, мощных вычислительных ресурсов и современного программного обеспечения. В регионах с низкой цифровой инфраструктурой это становится препятствием. В условиях, когда образовательные учреждения не имеют достаточных ресурсов для обеспечения технической поддержки, использование виртуальных лабораторий может быть затруднено.

Снижение педагогического взаимодействия. Виртуальные лаборатории, хотя и предоставляют возможность самостоятельного обучения, могут ограничивать взаимодействие студентов с преподавателями. В традиционных лабораториях преподаватели могут непосредственно наблюдать за работой студентов и давать рекомендации в режиме реаль- ного времени. В виртуальных условиях это взаимодействие может быть менее эффективным.

Недостаточный уровень мотивации студентов. Некоторые обучающиеся могут воспринимать виртуальные эксперименты как менее значимые по сравнению с практическими занятиями, что требует разработки мотивационных стратегий.

Для успешного внедрения виртуальных лабораторий в процесс преподавания информационных дисциплин необходимо учитывать следующие рекомендации:

-

1. Интеграция с традиционными методами обучения. Виртуальные лаборатории должны дополнять, а не заменять живое взаимодействие: сочетание лекций, интерактивных симуляций и ручных расчетов усиливает дидактический эффект.

-

2. Разработка реалистичных сценариев. Эксперименты должны отражать профессиональные задачи, например, моделирование инцидентов в ИТ-инфраструктуре или оптимизацию алгоритмов для облачных вычислений.

-

3. Техническая и педагогическая подготовка. Преподаватели должны быть обучены работе с виртуальными лабораториями, чтобы эффективно интегрировать их в учебный процесс.

-

4. Разработка качественных сценариев экспериментов. Виртуальные лаборатории должны включать разнообразные и реалистичные сценарии экспериментов, которые соответствуют целям обучения.

-

5. Усиление обратной связи. Внедрение онлайн-конференций, чат-ботов и автоматизированных систем оценки позволяет минимизировать «цифровое изолирование» студентов [10].

-

6. Исследовательские аспекты. Необходимо проводить аналитиче-

- ские исследования эффективности виртуальных лабораторий, включая сравнение результатов студентов, прошедших обучение в виртуальных и традиционных лабораториях.

Для обеспечения эффективной обратной связи по оцениванию качества выполнения заданий студентами в современной литературе активно обсуждаются вопросы применения платформ управления обучением (Learning Management System, LMS), которые предлагают широкий спектр цифровых инструментов для автоматизированной проверки знаний студентов [3]. Однако разработка и внедрение инструментов LMS требуют значительных временных затрат и привлечения технических специалистов, поэтому преподаватели чаще всего используют автоматизированные методы контроля [12].

Исходя из этого нами была разработана информационная система «Проверка заданий преподавателем», которая может быть встроена в виде программного модуля в виртуальную лабораторию.

Для указанной системы были сформулированы следующие функции проверки заданий в виртуальной лаборатории:

-

– для студентов: просмотр списка заданий, отправление ответов;

– для преподавателей: создание заданий, назначение даты окончания выполнения задания, назначение заданий, автопроверка заданий по критериям, выставление оценок и этапа выполнения работы, оставление комментария к посланному решению, установка и настройка системы, регистрация пользователей с указанием роли.

Студент должен обладать возможностью получения заданий, сдачи ответов и общения с преподавателем по поводу сданных задач.

Преподаватель должен обладать возможностью выдачи заданий студентам, получения ответов от них, назначения программы для предварительной проверки работы на определенные требования.

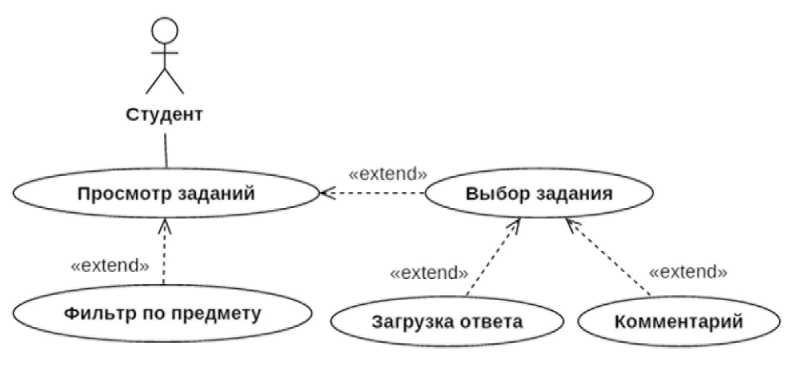

Интерфейс системы должен работать на устройствах с любым разрешением экрана. Система должна располагаться на сервере с доступом к Интернету. Доступ к системе будет осуществляться через сайт с помощью браузеров последних версий.

При запуске проекта предполагается посещение до 1000 человек в день, включая студентов и преподавателей, а также пиковая нагрузка 5 запросов в секунду.

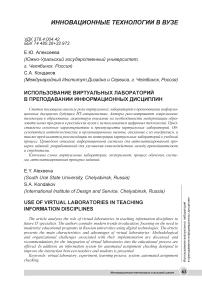

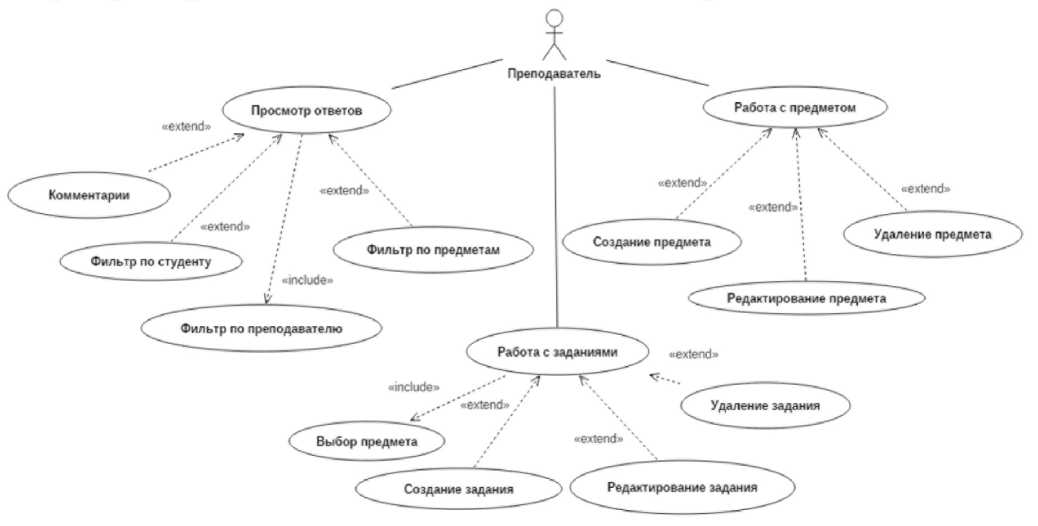

Для определения функциональных возможностей системы «Проверка заданий преподавателем» и описания ее архитектуры было использовано UML-моделирование и проектирование процессов с помощью построения UML-диаграмм. Приведенные на рис. 1 и 2 диаграммы вариантов использования показывают два типа пользователей (преподаватель и студент), присутствующих в системе, и их возможные действия с ней.

Преподаватель имеет возможность редактировать (изменять, актуализировать) материалы лабораторных работ, выдавать задания для их выполнения, а также просматривать, оценивать или отправлять на доработку отчеты по лабораторным работам.

Студент имеет доступ к теоретическому материалу и после выполнения всех заданий по данной лабораторной работе отправляет отчет о выполнении лабораторной работы с заданиями, назначенными преподавателем.

При проектировании представленной системы мы исходили из того, что все проверочные модули могут быть реализованы на любом языке и любым преподавателем системы.

Для хранения проверочных работ используется специализированный сервер. Сервер передает файл ответов модулю проверки заданий, который возвращает отклик для бальной оценки выполнения задания студентом. Схема дан-ного модуля представлена на рис. 3.

Использование виртуальных лабораторий в преподавании информационных дисциплин

Е.Ю. Алексеева, С.А. Кондаков

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования роли «Преподаватель»

Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования роли «Студент»

Рисунок 3 – Схема модуля проверки заданий

Подводя итоги вышесказанному, считаем, что виртуальные лаборатории являются стратегически важным элементом современного образования в информатике, обеспечивая доступность, безопасность и гибкость обучения. Однако их внедрение требует решения технических, организационных и педагогических задач.

При правильном подходе виртуальные лаборатории могут стать важным элементом современного образовательного процесса, способствуя подготовке высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий.