Использование водорослей для создания фитосанитарных продуктов

Автор: Дерканосова А.А., Дранников А.В., Ншимиримана С., Хрячков Н.А., Хрячкова Л.А., Егорова Г.Н.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Пищевая биотехнология

Статья в выпуске: 4 (98) т.85, 2023 года.

Бесплатный доступ

Микроводоросли и макроводоросли обладаю полезными свойствами для питания, биоконтроля, иммунитет и здоровья и т.д., особенно в контексте интегрированной мультитрофической аквакультуры. Растет популярность проектов по улучшению биодоступности, усвояемости и предварительной обработки водорослей, а также направленные на контроль сельскохозяйственных культур с высоким содержанием белка (макро / микро). биоремедиации будет доступна для внесения в качестве удобрений в рамках подхода к рециркуляции минералов и азота, улучшенного за счет воздействия этих матриц на структурирование почвы и усвоение питательных веществ. Преимущество микроводорослей заключается в том, что они имеют довольно короткий цикл размножения (примерно половину дня), что позволяет эффективно производить биомассу в больших количествах. Микроводоросли имеют большое разнообразие оригинальных молекул в своих клетках. Эта биомасса богата липидами, белками, витаминами и антиоксидантами. Микроводоросли составляют основу концепции, они стали причиной одного из величайших климатических изменений в истории Земли. Их метаболизм, основанный на фотосинтезе, добавил огромное количество кислорода в «токсичную примитивную атмосферу Земли». Основные характеристики микроводорослей. Большинство микроводорослей называют фотоавтотрофными или автотрофными. Микроводоросли весьма разнообразны и уже проанализировано около 30 000 видов. Это число составляет менее 10 % от предполагаемого существующего общего количества. Наиболее распространенными классами с точки зрения относительной численности являются диатомовые водоросли (bacillariophyceae), зеленые водоросли (chlorophyceae), цианобактерии или сине-зеленые водоросли (cyanophyceae) и золотые водоросли (chrysophyceae). Большая часть исследований посвящена поиску лучших штаммов. Выбор вида микроводорослей в конечном итоге зависит от имеющихся организмов, способных синтезировать целевые продукты и достигать урожаев, необходимых для удовлетворения экономических и технических ограничений. Поэтому при выборе необходимо учитывать преобладающие климатические условия, особенно средние и минимальные температуры и наличие необходимых питательных веществ. Использование водорослей для создания фитосанитарных продуктов перспективная и востребованное направление исследований.

Микроводоросли, макроводоросли, биодоступность, Chlorella vulgaris, Spirulina platensis

Короткий адрес: https://sciup.org/140304433

IDR: 140304433 | УДК: 637 | DOI: 10.20914/2310-1202-2023-4-102-108

Текст научной статьи Использование водорослей для создания фитосанитарных продуктов

Микроводоросли и макроводоросли имеют ряд преимуществ – питание, биоконтроль, иммунитет и здоровье и т. д., особенно в контексте интегрированной мультитрофической аквакультуры. Сейчас повышен интерес фермеров к водорослям и открыть доступ к новому сырью для питания аквакультуры. Большой интерес научное сообщество проявляет к изучению преимуществу макро- и микроводорослей в сельском хозяйстве в процессе «демедикализации». Важное направление научных исследований связанно с повышением доступа к белкам водорослей, что также может способствовать автономии белка.

Растет популярность проектов по улучшению биодоступности, усвояемости и предварительной обработки водорослей, а также направленные на контроль сельскохозяйственных культур с высоким содержанием белка (макро/микро).

Использование водорослей в области здравоохранения и питания растений не остается в стороне, особенно в районах, где органическое земледелие и давление на сокращение фитосанитарных продуктов усиливаются. Целью является содействие коммерческому развитию рынка биостимуляторов водорослей и поддержка производителей в распространении и диверсификации их продуктов во все более требовательном нормативно-правовом контексте.

В ближайшее времени водоросли смогут продемонстрировать весь потенциал в области биоконтроля и особенно в конкретном применении, таком, как огородничество, виноградарство и др. Все большее количество побочных продуктов водорослей и водорослей из IMTA / биоремедиации будет доступна для внесения в качестве удобрений в рамках подхода к рециркуляции минералов и азота, улучшенного за счет воздействия этих матриц на структурирование почвы и усвоение питательных веществ [1–7].

Микроводоросли (включая цианобактерии) – это одноклеточные существа, которые используют световую энергию для роста. Если культивируется всего несколько десятков видов микроводорослей (несколько сотен тысяч в естественной среде), то ежегодное мировое производство составляет около 10 000 тонн. Наиболее культивируемыми видами в порядке убывания являются: спирулина/rthrospira, на долю которой приходится 50% всего мирового производства, за ней следуют хлорелла, дуна-лиелла, наннохлоропсис и ондотелла. Производство микроводорослей еще не достигло промышленной стадии, отчасти из-за его все еще относительно высоких затрат [8–9].

Преимущество микроводорослей заключается в том, что они имеют довольно короткий цикл размножения (примерно половину дня), что позволяет эффективно производить биомассу в больших количествах. Их развитие включает в себя несколько факторов роста и условий выращивания, таких как: вода, питательные вещества, свет, СО2, температура и рН культуры. В зависимости от выращиваемых сортов вода может быть пресной, морской или солоноватой. Питательные вещества, необходимые для их роста, варьируются в зависимости от трофической диеты, выращиваемого штамма и выбранного источника воды. Для фотоавто-трофного режима (т. е. с использованием света без добавления органического углерода) в основном присутствуют азот, фосфаты, железо и диоксид кремния (для диатомовых водорослей), сера, микроэлементы и витамины. В некоторых случаях дефицит питательных веществ применяется добровольно, чтобы изменить рост и производство части биомассы. Дефицит азота может вызвать, например, задержку роста и высокое накопление липидов. Как и в случае с любым хлорофилловым растением, фотосинтез улавливает атмосферный или растворенный углерод в воде из световой энергии для производства биомассы. Свет может исходить от естественного (солнечного) или искусственного (неон, светодиодный).

Микроводоросли имеют большое разнообразие оригинальных молекул в своих клетках. Эта биомасса богата липидами, белками, витаминами и антиоксидантами. Они также являются важным источником почти всех необходимых витаминов: В 1 , В 6 , В 12 , С, Е, К 1 и имеют широкий спектр пигментов, флуоресцентных или нефлуоресцентных, которые также могут играть роль антиоксидантов. Помимо хлорофилла (0,5–1% сухого вещества), который является основным фотосинтетическим пигментом во всех фотосинтезирующих водорослях, существует ряд дополнительных пигментов, таких как каротиноиды (0,1–0,2% сухого вещества) и фикобилипротеины. Содержание липидов в микроводорослях в основном состоит из триглицеридов, фосфолипидов, гликолипидов, насыщенных жирных кислот и полиненасыщенных жирных кислот

Микроводоросли обладают невероятными полезными свойствами для растений, способствуют укреплению иммунитета и улучшению здоровья, придают блюдам ни с чем несравнимый, неповторимый вкус. Любая морская капуста является богатым источником йода, важнейшего для нас микроэлемента, от дефицита которого мы часто страдаем.

Микроводоросли составляют основу концепции. Они стали причиной одного из величайших климатических изменений в истории Земли. Их метаболизм, основанный на фотосинтезе, добавил огромное количество кислорода в «токсичную примитивную атмосферу Земли», а затем насытился СО 2 и другими парниковыми газами. Это изменение позволило развить более энергичные и развитые формы жизни, которые, возможно, смогут помочь в решении экологической проблемы парниковых газов. Помимо биохимии, основной характеристикой микроводорослей является их небольшой размер. В следующих примерах представлен обзор:

-

• диатомовые водоросли, классифицируемые как микропланктон от 50 до 500 мкм;

-

• мелкие диатомовые водоросли и многие хризофики, классифицируемые как нанопланктон, имеют размер около 50 мкм;

-

• мелкие хризофицеи размером от 0,5 до 50 мкм классифицируются как ультрапланктон (Coste, 2008).

Основные характеристики микроводорослей. Большинство микроводорослей называют фотоав-тотрофными или автотрофными. Они получают энергию от света посредством фотосинтеза, и их основным источником питательных веществ является СО 2 в растворе в воде. Их относительная простота и небольшие размеры позволяют осуществлять очень эффективный фотосинтез. Они преобразуют световую энергию в липиды и углеводы, более конденсированные и стабильные формы энергии.

Их водные условия обеспечивают им оптимальный доступ к воде и, в частности, к питательным веществам, таким как растворенный СО 2 . Например, эти небольшие растения могут быть в десять-тридцать раз более продуктивными по маслам на единицу производственной площади по сравнению с обычными наземными масличными культурами (NREL, 1998) [10–17].

Некоторые виды также могут быть хемоге-теротрофными или гетеротрофными. Таким образом, при необходимости они могут черпать энергию и питательные вещества непосредственно из органического вещества, присутствующего в водной среде (Chevalier et al., 2002). Например, Agmenellum quadruplicatum становится гетеротрофным в условиях низкой освещенности (Van Baalen et al., 1970). Отмечено, что гетеротрофный вид Crypthecodinium cohnii используется для производства масла DHA, жирной кислоты Омега-3, важность которой признана для поддержания здоровья (Martek, 2008).

Микроводоросли весьма разнообразны и уже проанализировано около 30 000 видов. Это число составляет менее 10% от предполагаемого существующего общего количества.

К 2000 году только около 50 были детально изучены (Cavalla, 2000). Ученые проанализировали микроводоросли, чтобы различить их и разделить на несколько классов в соответствии с общими критериями, такими как пигментация, биологическая структура и метаболизм. Таким образом, виды подразделяются на 11 отделов и 29 классов [17–20].

Наиболее распространенными классами с точки зрения относительной численности являются диатомовые водоросли (bacillariophyceae), зеленые водоросли (chlorophyceae), цианобактерии или сине-зеленые водоросли (cyanophyceae) и золотые водоросли (chrysophyceae) (Википедия, 2008).

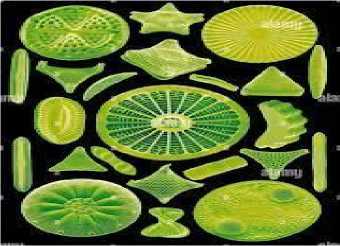

Диатомовые водоросли (Bacillariophyceae) доминируют в области океанского фитопланктона, а также присутствуют в пресной или солоноватой воде, во влажных почвах или под влажными листьями. Известно более 100 000 видов диатомовых водорослей. Они образуют колонии, которые обычно кажутся коричневыми или желтыми. Для них характерны кремнеземные доспехи (рисунок 1), которые имеют сложную и чрезвычайно разнообразную геометрическую структуру. Кремнеземные оболочки диатомовых водорослей очень стойкие. Эти небольшие структуры могут накапливаться, образуя диатомитовые отложения или кремневые образования, которые образуют темные слои в нормандских меловых скалах.

Рисунок 1. Диатомовые водоросли (bacillariophyceae) – Emilianahuxleyi (Benemann, 2008)

Figure 1. Diatoms (bacillariophyceae) – Emilianahuxleyi (Benemann, 2008)

Они были тщательно исследованы в Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии США (NREL) в рамках исследовательской программы ASP, поскольку они производят интересные масла и белки (NREL, 1998).

Зеленые водоросли (chlorophyceae) Chlorophyceae (рисунок 2) очень многочисленны в пресной воде. Они могут развиваться в одноклеточном режиме или колониями, которые могут стать очень плотными. Они накапливают энергию, которую они захватывают, в основном посредством фотосинтеза, в виде углеводов и масел.

Они могут переносить несколько типов условий. Они также адаптировались к удивительно разнообразным условиям.

Рисунок 2. Зеленые водоросли (chlorophyceae) – Micrasterias, (Coste 2008)

Figure 2. Green algae (chlorophyceae) – Micrasterias, (Coste 2008)

Некоторые виды могут жить на земле или просто на влажных поверхностях, подверженных воздействию света. Они стали предметом интенсивных исследований в рамках энергетической программы АСП Соединенных Штатов (NREL, 1998). Несколько штаммов являются перспективными для производства биотоплива (Lindblad, 2006).

Цианобактерии или сине-зеленые водоросли (cyanophyceae) – это очень древнее семейство микроводорослей насчитывает около 2000 видов в различных средах обитания. Похожие по строению на бактерии, эти организмы не связаны ни с одной другой группой водорослей, могут поглощать и фиксировать азот непосредственно из атмосферы. Виды цианобактерий также могут быть красными, желтыми или коричневыми.

Их характерный цвет (рисунок 3) слишком часто указывает на загрязненную воду. Помимо следов NPK, им требуются только четыре жизненно важных источника: вода, свет, азот и СО 2 . Его можно найти во всех средах обитания, водных или наземных, объединяя эти жизненно важные источники. Спирулина (Spirulina sp.) является одним из наиболее производимых в мире видов продукции, предназначенной главным образом для потребления человеком (CRBM, 2006).

Рисунок 3. Цианобактерии (cyanophyceae) – Glaucocystis (Koning, 1994)

Figure 3. Cyanobacteria (cyanophyceae) – Glaucocystis (Koning, 1994)

Золотистые водоросли (chrysophyceae) встречаются в основном в пресной воде и насчитывают около 1000 видов. Они напоминают диатомовые водоросли, но могут иметь больше цветов, чем диатомовые водоросли, от желтого до коричневого и оранжевого (рисунок 4). У некоторых видов золотистых водорослей оболочка в основном состоит из кремнезема и в меньших пропорциях из целлюлозы (NREL, 1998). Выбор наиболее продуктивных сортов, адаптированных к каждому применению, имеет решающее значение для успеха проекта выращивания.

Рисунок 4. Золотистые водоросли (Chrysophyceae) – Uroglenopsis (Oyadomary, 2005)

Figure 4. Golden algae (Chrysophyceae) – Uroglenopsis (Oyadomary, 2005)

Большая часть исследований посвящена поиску лучших штаммов. Выбор вида микроводорослей в итоге зависит от имеющихся организмов, способных синтезировать целевые продукты и достигать урожаев, необходимых для удовлетворения экономических и технических ограничений. Поэтому при выборе необходимо учитывать преобладающие климатические условия, особенно средние и минимальные температуры и наличие необходимых питательных веществ (NREL, 1998). Например, в теплых районах к югу от 35° северной широты считается возможной продуктивность 100 тонн биомассы водорослей на гектар в год.

Все чаще считается, что биофлокуляция может значительно облегчить «сбор» микроводорослей. Это может привести к экономии около 15% на этапах экстракции. Таким образом, улавливание 95% взвешенной биомассы станет возможным за 24 часа (Van Harmelen et al., 2006).

Заключение

В свиноводстве, уже в фазе отъема, проблемы с пищеварением поросят могут привести к использованию антибиотиков для восстановления здоровья кишечника. Два экспериментальных исследования показали способность Chlorella vulgaris и Spirulina platensis улучшать пищеварение и усвоение питательных веществ. Снижают, соответственно, частоту диареи и потребность в антибиотиках.

В птицеводстве более высокое содержание полиненасыщенных веществ делает мясо и яйца гриля более восприимчивыми к окислению.

Введение микроводорослей смягчает это явление благодаря антиоксидантам, которых нет в других источниках, например, в рыбьем жире. Омега-3 также показала положительное влияние на иммунную систему, на рост и фертильность, а также на прочность костей свиней и птиц.

Добавление минимального количества – 2% красных водорослей (аспарагопсиса) в рацион позволяет снизить до 99% выбросы парниковых газов жвачным животным. Это основное, что было выявлено ФАО, что имеет значение в производственной цепочке животноводства и способствует уменьшению изменения климата.

Использование микроводорослей в зоотехническом питании снижает зависимость от наземных культур, например, сои, кукурузы, уменьшает выбросы парниковых газов, улучшает питательные и оздоровительных свойства продуктов животного происхождения. Таким образом, было установлено, что введение определенных микроводорослей крупному рогатому скоту способствует оптимальному соотношению между Омега-3 и Омега-6 и увеличению содержания CLA (конъюгированной линолевой кислоты) в их мясе.

В аквакультуре микроводоросли являются альтернативой часто неустойчивых продуктов

В пчеловодстве контроль питания имеет важное значение для обеспечения здоровья пчел, так как недоедание усугубляет вредное воздействие паразитов, патогенов и пестицидов. Биохимический профиль микроводорослей, сравнимый с профилем пыльцы (белки, липиды, микроэлементы, антиоксиданты и пребиотики), делает их ценным заменителем пищи для пчел, которые используют мед, лишенный естественной пыльцы. Таким образом, можно снизить смертность в пчелиных семьях, благодаря диете без пестицидов и антибиотиков (по сравнению с неорганическими наземными культурами).

Использование водорослей для создания фитосанитарных продуктов перспективная и востребованное направление исследований.

Список литературы Использование водорослей для создания фитосанитарных продуктов

- Абдулагатов И.М., Алхасов А.Б., Догеев Г.Д., Тумалаев Н.Р. и др. Микроводоросли и их технологические применения в энергетике и защите окружающей среды // Юг России: экология, развитие. 2018. Т. 13. № 1. С. 166–183.

- Авсиян А.Л. Влияние суточного светового режима на продуктивность культуры Arthrospira platensis Gomont // Вопросы современной альгологии. 2018. № 3 (18).

- Боровков А.Б., Геворгиз Р.Г. Продуктивность Spirulina platensis и Tetraselmis viridis при использовании различных методов культивирования // Экология моря. 2005. Т. 70. С. 9–13.

- Быков А.В., Кван О.В., Сизенцов А.Н., Межуева Л.В. и др. Разработка технологии получения кормовых продуктов на основе ультразвукового воздействия на целлюлозосодержащие и жиросодержащие отходы // Вестник ВГУИТ. 2018. Т. 80. № 3. С. 236–242. Doi: 10.20914/2310–1202–2018–3–236–242

- Шевцов А.А., Дранников А.В., Дерканосова А.А., Торшина А.А. и др. Исследование кормовой белковой добавки из растительного сырья со свойствами фитобиотика // Вестник ВГУИТ. 2020. Т. 82. № 3. С. 65–70. doi: 10.20914/2310–1202–2020–3–65–70

- Massot A. et al. Biodegradation of phytosanitary products in biological wastewater treatment // Water research. 2012. V. 46. №. 6. P. 1785–1792.

- Kapoore R.V., Wood E.E., Llewellyn C.A. Algae biostimulants: A critical look at microalgal biostimulants for sustainable agricultural practices // Biotechnology Advances. 2021. V. 49. P. 107754.

- Markou G. et al. Using agro-industrial wastes for the cultivation of microalgae and duckweeds: Contamination risks and biomass safety concerns // Biotechnology advances. 2018. V. 36. №. 4. P. 1238–1254.

- Kumar J. et al. An overview of some biopesticides and their importance in plant protection for commercial acceptance // Plants. 2021. V. 10. №. 6. P. 1185.

- Chaïb S. et al. Allelopathy and allelochemicals from microalgae: An innovative source for bio-herbicidal compounds and biocontrol research // Algal Research. 2021. V. 54. P. 102213.

- Rumin J. et al. Improving microalgae research and marketing in the European Atlantic area: Analysis of major gaps and barriers limiting sector development // Marine drugs. 2021. V. 19. №. 6. P. 319.

- Gwinn K.D. Bioactive natural products in plant disease control // Studies in natural products chemistry. 2018. V. 56. P. 229–246.

- Каленик Т.К., Добрынина Е.В., Остапенко В.М., Тори Я. и др. Исследование пигментов сине-зеленой водоросли спирулины платенсис для практического использования в технологиях кондитерских изделий // Вестник ВГУИТ. 2019. Т. 81. № 2. С. 170–176. doi: 10.20914/2310–1202–2019–2–170–176

- Буслаев В.Ю., Минина В.И., Торгунакова А.В., Соболева О.А. и др. Возможности использования биологически активных веществ растений в терапии рака лёгкого // Вестник ВГУИТ. 2022. Т. 84. № 4. С. 115–123. doi: 10.20914/2310–1202–2022–4–115–123

- Курчаева Е.Е., Востроилов А.В. Эффективность использования кормовой синбиотической добавки ПроСтор для получения ресурсов кролиководства // Вестник ВГУИТ. 2019. Т. 81. № 3. С. 50–56. doi: 10.20914/2310–1202–2019–3–50–56

- Tang D.Y.Y. et al. Potential utilization of bioproducts from microalgae for the quality enhancement of natural products // Bioresource technology. 2020. V. 304. P. 122997.

- Moreira J.B. et al. Role of microalgae in circular bioeconomy: from waste treatment to biofuel production // Clean Technologies and Environmental Policy. 2023. V. 25. №. 2. P. 427–437.

- El-Sayed A.E.K.B. et al. Bio and phyto-chemical effect of Amphora coffeaeformis extract against hepatic injury induced by paracetamol in rats // Molecular biology reports. 2018. V. 45. P. 2007–2023.

- Ahmad I. et al. Role of microalgae in sustainable energy and environment // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. V. 1051. №. 1. P. 012059.

- Suteu D. et al. Challenge of utilization vegetal extracts as natural plant protection products // Applied Sciences. 2020. V. 10. №. 24. P. 8913.