Исследование дизельных топлив методом флуоресцентной спектроскопии при расследовании поджогов

Автор: Могильникова Анастасия Васильевна

Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz

Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность

Статья в выпуске: 3 (15), 2020 года.

Бесплатный доступ

Ввиду роста количества произведенных пожарно-технических экспертиз по поджогам, совершённых с помощью специальных средств, обнаружение и исследование остатков инициаторов горения (средств поджога) на объектах-носителях, изъятых с места пожара, в настоящее время остается весьма актуальной задачей. Проведены исследования по обнаружению исходных и выгоревших легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, применяемых при поджогах, методом флуоресцентной спектроскопии. В статье изложены возможности применения метода флуоресцентной спектроскопии для установления следов дизельных топлив на исследуемых объектах в целях подтверждения или исключения поджога как причины возникновения пожара.

Инициаторы горения, поджог, лабораторное исследование, интенсификаторы, легковоспламеняющиеся жидкости, флуоресцентная спектроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/143173368

IDR: 143173368 | УДК: 343.98 | DOI: 10.24411/2587-9820-2020-10057

Текст научной статьи Исследование дизельных топлив методом флуоресцентной спектроскопии при расследовании поджогов

В настоящее время обстановка с расследованием уголовных дел, связанных с пожарами, в Российской Федерации остается достаточно сложной [1, с. 146]. Правоприменительные органы регулярно сталкиваются с проблемами квалификации таких преступлений, в том числе с установлением ущерба от пожара, субъективной стороны, причинно-следственной связи между общественно опасным деянием и его последствиями [2, с. 193].

Особую сложность представляет расследование преступлений, связанных с умышленным уничтожением чужого имущества путем пожога. Поджоги, как правило, совершаются с целью сведения счетов с неугодными людьми из мести, устрашения, устранения конкурентов [3, с. 32]. Нередко поджог используется в качестве средства сокрытия следов или факта иных преступлений, таких как кража, мошенничество, убийство [4, с. 225; 5, с. 172; 6, с. 74]. Действия злоумышленника в таких случаях направлены на инсценировку ситуации, искажающей реальную картину правонарушения (аварийный режим работы электрооборудования, нарушение требований безопасной эксплуатации нагревательных приборов и т. д.), и на создание условий для быстрого развития горения, в результате которого увеличивается вероятность уничтожения или значительного повреждения следов преступления, улик.

Способы совершения поджога могут быть достаточно разнообразными. Они могут осуществляться путем сосредоточения в месте поджога горючих веществ и материалов, создания благоприятных условия для их самовозгорания, применения технических устройств и приспособлений, позволяющих увеличить время зажигания горючих материалов, своевременно покинуть место преступления и исключить подозрения в причастности к пожару. Тем не менее в качестве интенсификаторов горения преимущественно применяются доступные легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ), к которым относятся светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, керосины), жидкости для розжига, бытовые растворители.

Факт обнаружения следов ЛВЖ или ГЖ в месте маловероятного их появления и предполагаемого возникновения горения является одним из важных квалификационных признаков поджога. Зачастую интенсификаторы горения предстают в виде пятен, наслоений на конструкциях и различных элементах вещной обстановки, в редких случаях в виде сохранившихся малых объемов, в обнаруженных на месте пожара или вблизи него емкостях [7, с. 37; 8, с. 66].

Признаки применения интенсификаторов или инициаторов горения можно обнаружить еще на этапе осмотра места происшествия, связанного с пожаром. К ним могут относиться наличие двух и более независимых очагов пожара, наличие термических повреждений или пятен в виде лужиц раз- лившейся жидкости на полу (рис. 1), потеков на иных конструкциях, наличие запаха ЛВЖ (ГЖ) на месте происшествия. При этом остатки ЛВЖ лучше сохраняются в зонах низких температур: под полом, с нижней стороны напольных покрытий, под громоздкой мебелью, куда жидкость может стекать в результате продавливания пола [9, с. 66].

Рисунок 1. Термические повреждения напольного покрытия при горении разлитой ЛВЖ

Непосредственное место отбора проб для лабораторного исследования на наличие следов интенсификаторов горения можно определить при использовании переносных газоанализаторов, среди которых широкое применение в расследовании пожаров получили газоанализаторы «Колион», «АНТ» с фо-тоионизационным детектором [10, с. 8; 11, с. 27]. На данном этапе осмотра места происшествия, когда необходимо квалифицированное применение технических средств обнаружения ЛВЖ, их изъятия и упаковки для последующего лабораторного исследования, немалое значение имеет активная совместная работа следователя и специалиста [12, с. 95].

Следующим ответственным этапом исследования поджога является лабораторная диагностика и идентификация интенсификаторов горения.

После извлечения компонентов ЛВЖ или ГЖ с предмета-носителя методами экстракции проводится их анализ с использованием методов газовой хроматографии, инфракрасной или флуоресцентной спектроскопии [13, с. 75]. В практической судебно-экспертной деятельности с целью увеличения достоверности и надежности результатов имеют случаи комплексного применения методов исследования [14, с. 735]. При отсутствии необходимого технико-криминалистического обеспечения возможно применение тонкослойной хроматографии, рефрактометрии, газоанализаторов с индикаторными трубками [15, с. 144; 16, с. 81; 17, с. 176].

В связи с тем, что на исследование нередко представляются следы ЛВЖ со значительной степенью деградации в результате испарения или микробиологического разложения, в том числе на объектах-носителях, имеющих термические повреждения, то при их диагностике и идентификации необходимо применение аналитических методов с высокой чувствительностью. К таким методам относится флуоресцентная спектроскопия, которая основана на определении интенсивности флуоресценции ароматических соединений, входящих в состав товарных нефтепродуктов.

На сегодняшний день методика флуоресцентного анализа интенсификаторов горения базируется на установлении максимумов флуоресценции моно-, би,- три- и иных полициклических ароматических углеводородов с последующим отнесением к соответствующему виду нативного или сильно выгоревшего ЛВЖ и ГЖ.

О наличии в анализируемой пробе нативных ЛВЖ и ГЖ свидетельствует присутствие в спектре максимумов в области:

— 270—300 нм, 300—330 нм — автомобильные бензины, керосины, нефтяные растворители;

— 300—330 нм — дизельное топливо, нефтяные сольвенты;

— 300—330 нм, 340—370 нм — масла, смазки и иные тяжелые нефтяные фракции.

Наличие в спектре флуоресценции максимумов в области 340—370 нм, 370—390 нм, 390—410 нм, 410—430 нм характерно для выгоревших интенсификаторов горения [18, с. 11].

Необходимо отметить, что на исследование ЛВЖ и ГЖ могут поступать с различной степенью испарения. В связи с этим для судебного эксперта важна информация об изменении спектра флуоресценции жидкости при постепенном её испарении. В работах [19, с. 43; 20, с. 74; 21, с. 123] рассматривалось влияние степени испарения бензинов, растворителей, керосинов на спектры флуоресценции, для дизельных топлив подобные результаты не приводятся.

На основании выше изложенного целью работы являлось проведение исследования спектров флуоресценции дизельных топлив с различной степе-

Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 3 (15) ==== нью испарения (по объему) и определение характерных максимумов флуоресценции.

В соответствии с ГОСТ [22], в зависимости от условий применения выделяют четыре марки дизельного топлива: летнее (Л), межсезонное (Е), зимнее (З) и арктическое (А). Марка топлива определяется по предельной температуре фильтруемости, изменяющейся в интервале от -5 до -45°С в зависимости от состава ЛВЖ, наличия присадок. Объектами исследования в работе являлись наиболее распространенные летнее (ДТ-Л) и зимнее (ДТ-З) дизельные топлива.

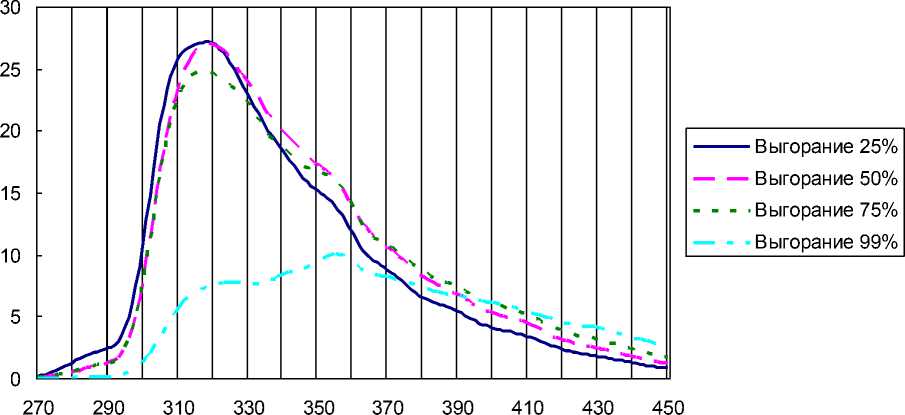

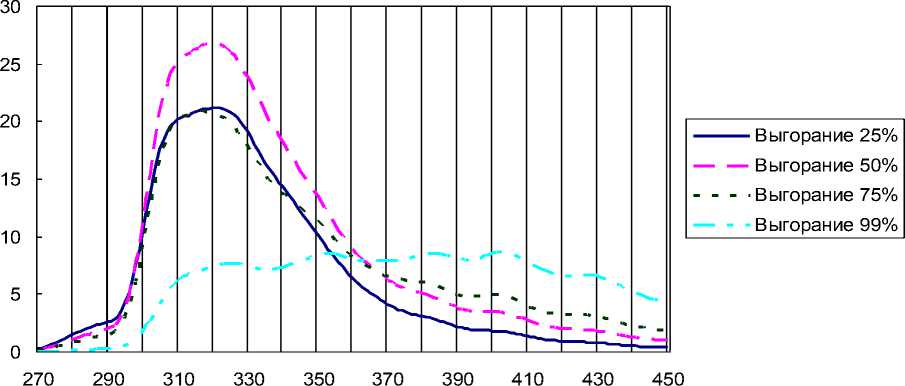

Для проведения флуоресцентного анализа дизельные топлива предварительно выжигались в тигле на 25 %, 50 %, 75 % и 99 % (об.). Остатки ЛВЖ исследовали на спектрофлуориметре «Флюорат-02-Панорама» в режиме сканирования «по регистрации» при длине волны возбуждения флуоресценции 255 нм.

В результате исследования установлено, что в спектрах флуоресценции ДТ-Л и ДТ-З (рис. 2, 3) до степени выгорания 75 % присутствуют пики в области 300—330 нм, характерные для бициклических ароматических углеводородов. Дополнительно в спектре ДТ-Л имеются незначительные плечи в области 340—370 нм трициклических ароматических углеводородов.

Рисунок 2. Спектры флуоресценции ДТ-Л в зависимости от степени выгорания

Рисунок 3. Спектры флуоресценции ДТ-З в зависимости от степени выгорания

Заметные изменения в спектрах флуоресценции дизельных топлив, в отличие от бензинов и растворителей, наблюдаются на конечных стадиях горения нефтепродуктов. При степени выгорания около 99 % интенсивность флуоресценции снижается, при этом максимум флуоресценции смещается от 300—330 нм к 340—370 нм, т. е. в область трициклических ароматических углеводородов. В отличие от ДТ-Л в спектре ДТ-З имеются максимумы, характерные для полициклических ароматических углеводородов в областях 370—390, 390—410 и 420—440 нм.

Изменение спектров флуоресценции дизельных топлив только при значительной степени выгорания или испарения обусловлено низким содержанием ароматических углеводородов в составе ЛВЖ. В соответствии с ГОСТ1, массовая доля полициклических ароматических углеводородов, включая би- и трициклические, не должно превышать 8 %. Содержание непосредственно полициклических ароматических углеводородов в дизельном топливе, как правило, не превышает 2 % при оптимальном содержании 0,6— 0,8 % [23, с. 482]. Следовательно, наличие в спектре ДТ-З максимумов флуоресценции в области 370—440 нм может быть результатом либо повышенного содержания полициклических ароматических углеводородов, либо более полным выгоранием легколетучих компонентов топлива.

Таким образом, в результате исследования дизельных топлив методом флуоресцентной спектроскопии установлено, что при степени выгорания до 75 % и более характерным для данного вида нефтепродуктов является наличие в спектре пика в области 300—330 нм бициклических ароматических углеводородов. При значительной степени выгорания (около 99 %)

наблюдается смещение максимума флуоресценции в сторону трициклических и иных полициклических ароматических углеводородов.

Список литературы Исследование дизельных топлив методом флуоресцентной спектроскопии при расследовании поджогов

- Плотникова Г В., Уланов А. Г. Ошибки и недостатки при осмотре места пожара / Г. В. Плотникова, А. Г. Уланов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2018. - № 4 (8). - С. 146-149.

- Будаев Э. В. Криминалистическая характеристика умышленного уничтожении или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога / Э. В. Будаев // Вестник Бурятского государственного университета. - 2015. - № 2. - С. 193-197.

- Плотникова Г. В., Кузнецов К. Л., Малышева С. Ф. Особенности исследования полиуретана при поджогах / Г. В. Плотникова, К. Л. Кузнецов, С. Ф. Малышева // Пожаровзрывобезопасность. - 2019. - Т. 28. - № 2. - С. 31-38.

- Ali Rıza Tümer, Ramazan Akçan, Emre Karacaoğlu et al. Postmortem burning of the corpses following homicide // Journal of Forensic and Legal Medicine. - 2012. - V. 19. - I. 4. - P. 223-228.

- Кирсанова М. В. Сокрытие фактов хищения при исполнении госконтрактов путем поджога / М. В. Кирсанова // Вестник Новгородского филиала РАНХиГС. - 2016. - Т. 5. - № 2-2 (6). - С. 171-174.

- Эндерс А. И. Проблема выявления поджогов, совершаемых с целью сокрытия следов преступления / А. И. Эндерс // Общество и право. - 2020. - № 1 (71). - С. 71-75.

- Шеков А. А., Плотникова Г. В. Факторы, влияющие на обнаружение и идентификацию интенсификаторов горения методом газовой хроматографии / А. А. Шеков, Г. В. Плотникова // Эксперт криминалист. - 2019. - № 1. - С. 36-38.

- Галишев М. А., Чешко И. Д. Обнаружение и экспертное исследование остатков горючих жидкостей - средств поджога / М. А. Галишев, И. Д. Чешко // Пожаровзрывобезопасность. - 2004. - Т. 13. - № 3. - С. 63-71.

- Горовых О. Г., Волосач А. В. Оценка наличия горючей жидкости по виду прогаров на полу помещений / О. Г. Горовых, А. В. Волосач // Чрезвычайные ситуации: образование и наука. - 2012. - Т. 7. - № 2. - С. 63-68.

- Чешко И. Д., Принцева М. Ю., Касаев Р. А. Инструментальные методы современной пожарно-технической экспертизы 2. Полевые методы обнаружения остатков интенсификаторов горения (средств поджога) / Ч. И. Дешко, М. Ю. Принцева, Р. А. Касаев // Надзорная деятельность и судебная экспертиза в системе безопасности. - 2019. - № 1. - С. 4-9.

- Беляк А. Л. Обнаружение переносным газоанализатором следов инициаторов горения после пожара полимеров при производстве пожарно технической экспертизы / А. Л. Беляк. - Текст: электронный // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. - 2019. - № 3 (3). - С. 25-29. Электрон. текст. дан. (2 998 272 байт). - 60 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки диска.

- Юдин Б. П. Криминалистически значимая информация на месте пожара / Б. П. Юдин // Сборник материалов криминалистических чтений. - 2017. - № 14. - С. 94-96.

- Чешко И. Д., Галишев М. А., Шарапов С. В. и др. Техническое обеспечение расследования поджогов, совершенных с применением инициаторов горения: учебно методическое пособие / И. Чешко, М. А. Галишев, С. В. Шарапов. - М.: ВНИИПО, 2002. - 120 с.

- Хмелевский С. М., Гессе Ж. Ф. Возможности экспериментальных методов для обнаружения следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на месте пожара при поджогах / С. М. Хмелевский, Ж. Ф. Гессе // Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. - 2018. - Т. 1. - С. 734-736.

- Егориков П. Н., Решетов А. А., Галишев М. А. Методическая система криминалистического исследования нефтепродуктов в судебной экспертизе / П. Н. Егориков, А. А. Решетов, М. А. Галишев // Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. - 2012. - № 4. - С. 140-146.

- Козлитин А. А., Лебедева В. В., Непочатых И. Н., Лукомская Т. М. Идентификация легковоспламеняющихся жидкостей методом рефрактометрии / А. А. Козлитин, В. В. Лебедева, И. Н. Непочатых, Т. М. Лукомская // Научный вестник НИИГД Респиратор. - 2017. - № 1 (54). - С. 75-84.

- Принцева М. Ю., Чешко И. Д. Многоканальный газоанализатор с индикаторными трубками и его применение для установления природы жидкости, использованной при поджоге / М. Ю. Принцева, И. Д. Чешко // Расследование пожаров: сборник статей. - М.: ВНИИПО, 2007. - С. 170-180.

- Чешко И. Д., Принцева М. Ю. Инструментальные методы современной пожарно-технической экспертизы 1. Молекулярная спектроскопия / М. Ю. Принцева, И. Д. Чешко // Надзорная деятельность и судебная экспертиза в системе безопасности. - 2018. - № 1. - С. 5-13.

- Шеков А. А., Зырянов В. С., Кузнецов К. Л. Исследование испаренных органических растворителей методом флуоресцентной спектроскопии / А. А. Шеков, В. С. Зырянов, К. Л. Кузнецов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. - 2014. - № 3 (70). - С. 39-46.

- Шеков А. А., Корякин А. А., Зырянов В. С. Исследование бензинов методом флуоресцентного анализа / А. А. Шеков, В. С. Зырянов, К. Л. Кузнецов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. - 2010. - № 1 (52). - С. 71-75.

- Принцева М. Ю., Яценко Л. А., Чешко И. Д. и др. Диагностика и идентификация горючих жидкостей при исследовании объектов пожарно-технической экспертизы: учеб. пособ. / М. Ю. Принцева, Л. А. Яценко, И. Д. Чешко. - СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2017. - 148 с.

- ГОСТ 305-2013 Топливо Дизельное. Технические условия: [Электронный ресурс]. - URL: http://docs.cntd.ru/document/1200107826 (дата обращения: 14.05.2020).

- Иванова Л. В., Кошелев В. Н., Буров Е. А. Влияние группового углеводородного состава дизельных топлив на их эксплуатационные свойства / Л. В. Иванова, В. Н. Кошелев, Е. А. Буров // Нефтехимия. - 2014. - Т. 54. - № 6. - С. 478-484.