Исследование инновационной подсистемы университетской кафедры как субстрата региональной инновационной системы

Автор: Наумкин Николай Иванович, Грошева Елена Петровна, Шекшаева Наталья Николаевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Социология управления

Статья в выпуске: 3 (104) т.26, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. Заявленный в России переход к цифровой экономике невозможен без наличия развитой национальной инновационной системы, состоящей из региональных инновационных систем и других ее субстратов. Эффективность ее функционирования определяется уровнем развития каждого структурного элемента национальной инновационной системы. Цель статьи - проанализировать инновационную систему университетской кафедры, входящей в систему вуза, региональных и национальной инновационных систем в целом. Материалы и методы. Использованы системный, субстратный и структурированный научные подходы, а также анализ известных исследований по изучаемой проблеме, в том числе предыдущие разработки авторов. Результаты исследования. Выявлена иерархия инновационных систем, начиная с системы кафедры национального исследовательского университета и заканчивая национальной инновационной системой. Разработана модель инновационной подсистемы кафедры с выявленной инновационной инфраструктурой, направленная на получение как специфических одушевленных инновационных продуктов - выпускников университета обладающих компетентностью в инновационной инженерной деятельности, так и неодушевленных - материальных и нематериальных продуктов. Обсуждение и заключения. Полученные результаты подтверждают важную роль каждой университетской кафедры в развитии национальной инновационной системы в целом и ориентируют ее работу на инновационный путь развития - творческую продуктивную интеллектуальную и научно-исследовательскую деятельность, что станет основанием для развития других кафедральных инновационных систем. Перспектива дальнейших исследований видится в обосновании расширения инфраструктуры инновационной системы кафедры, в том числе за счет создания новых секторов цифрового проектирования и производства инновационных продуктов

Инновационная система, компетентность в инновационной инженерной деятельности, инновационный продукт, инновационная деятельность, инфраструктура

Короткий адрес: https://sciup.org/147222783

IDR: 147222783 | УДК: 378:001.895:332.12 | DOI: 10.15507/2413-1407.104.026.201803.474-493

Текст научной статьи Исследование инновационной подсистемы университетской кафедры как субстрата региональной инновационной системы

© 1 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License , which permits unrestricted reuse, distribution, and reproduction in any medium provided the original work is properly cited.

Acknowledgments. The work was performed with the financial support from the Russian Formdation for Basic Research (project No. 18-013-00342).

Введение. Одними из основных документов, регламентирующих сегодня научно-технологическое развитие экономики страны, являются «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, и Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы». Эти документы направлены прежде всего на обеспечение возможности вхождения экономики России в число стран с шестым технологическим (цифровым) укладом, что невозможно без наличия развитой национальной инновационной системы (НИС). Такая система построена на интеграции региональных инновационных систем (РИС), уровень развития которых и определяет в целом состояние НИС. В свою очередь РИС имеет собственную структуру (подсистемы), эффективность ее функционирования определяется их состоянием. В связи с этим для повышения эффективности реализации НИС и РИС необходимо выявить те субстраты - первоэлементы этих систем, которые определяют эту эффективность. На наш взгляд, таким важным субстратом по отношению к РИС служит университетская кафедра, и решение задачи повышения эффективности ее инновационной деятельности становится основанием для повышения эффективности НИС в целом. Таким образом, целью рассматриваемого исследования является разработка инновационной подсистемы университетской кафедры с выявлением ее инновационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективность функционирования инновационной подсистемы вуза, РИС и НИС. Для этого необходимо решить следующие задачи: 1) конкретизировать определение национальной и региональной инновационных систем; 2) установить иерархию инновационных надсистемы, систем и подсистем; 3) разработать модель инновационной подсистемы университетской кафедры; 4) подтвердить эффективность функционирования инновационной подсистемы университетской кафедры и ее влияние на эффективность РИС и НИС.

Обзор литературы. Инновационные процессы в современном мире и стране приняли форму целостной инновационной системы - национальной инновационной системы. В ранее изданных работах нами представлена полная структура НИС, включающая субъекты (новаторов, инноваторов и инфраструктуру), объекты (инновации - инновационные продукты)1, инновационную деятельность - двигатель инновационной системы2 [1; 2].

Существуют различные классификации инновационных продуктов (ИП) такой системы. Так, например, И. Шумпетер выделяет: 1) новый объект или новое его свойство; 2) новый способ изготовления существующего продукта; 3) новые способы распространения известных товаров; 4) предложение новых сырьевых ресурсов; 5) изменение технологии, устраняющей монополию3. С. В. Ермасов и Н. Б. Ермасова предлагают классифицировать их по 4 признакам: 1) сферам применения; 2) предмету осуществления; 3) типу экономического развития; 4) источнику идеи4. Ю. В. Яковец выделяет четыре вида инноваций: базисные, крупные, средние, мелкие5.

Инновационная деятельность (ИД) как двигатель НИС включает определенный типовой набор работ, прежде всего связанных с творческим подходом [3; 4]. Такая деятельность содержит инновационный и рыночный циклы6, отличающиеся друг от друга тем, что первый завершается изготовлением инновационных продуктов, а второй - выводом их на рынок.

-

А. Д. Гохштанд определяет инновационную деятельность как «вовлечение достижений науки и техники в хозяйственный (гражданско-правовой) оборот»7. Б. Л. Агранович трактует инновационную инженерную деятельность как разработку и создание новой техники и технологий, доведенных до вида товарной продукции, обеспечивающей экономический, социальный или другой эффект, а следовательно, являющейся конкурентоспособной [5]. А. А. Харин с соавторами в своем исследовании описывают инновационную структуру высшего образования страны, приводят ее качественный и количественный состав [6].

Интересен опыт зарубежных стран в развитии собственных инновационных систем. Так, например, в Чешской Республике для развития региональных инновационных систем используют такой инструмент, как инновационный ваучер. Р. Hlavacek анализируется реализация программы инновационных ваучеров и ее применение компаниями региона с целью определения ее влияния на рост экономического потенциала региона [7]. Ela практике наблюдается рост компаний, которые достигают лучших экономических результатов (повышается их эффективность, создаются

4^ Том 26, № 3, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ новые рабочие места). Можно сказать, что такая программа укрепляет развитие инновационных компаний и способствует секторной реструктуризации регионов.

Д. Чириаси отмечает, что в Европейском союзе расходы на обучение сотрудников фирм без отрыва от производства напрямую направлены на развитие и внедрение инноваций и на рост квалифицированного человеческого капитала. В них инвестиции в обучение и в запас персонала НИОКР рассматриваются как эндогенные по отношению к количеству инновационных продаж, на которых они находятся, вероятно, чтобы иметь эффект, и в целом положительно влияют на развитие НИС [8].

Некоторые исследователи предполагают, что стандартизация является ключевой частью микроэкономической инфраструктуры, которая может служить основой для роста знаний и инноваций [9]. В последние годы были предприняты шаги на разных уровнях в направлении разработки стандартизованных подходов к сфере деятельности, связанной с инновациями, в том числе в области управления ими. Цель стандартизации -критический обзор европейской системы управления инновациями, разработанной в качестве технической спецификации Европейским комитетом по стандартизации (CEN) в перспективе модели Quadruple Innovation Helix и концепции треугольника знаний. Исследования имеют концептуальный характер. Модель Quadruple Innovation Helix и концепция треугольника знаний являются отправной точкой для дальнейших обсуждений по стандартизации управления инновациями.

-

В. Скуотто и С. Шукла описывают, как реализация стратегии имовации может повысить эффективность фирм на примере опыта работы компаний Lenovo (Китай) и RedBus.in (Индия). Стратегия имовации учитывает две макропеременные: сетевую инновационную систему и подход к использованию знаний. Имоватор объединяет аспекты как имитационных, так и инновационных стратегий. Он использует внешние ресурсы и возможности своей собственной сетевой системы, чтобы повысить эффективность бизнеса и увеличить технологические возможности. Для этого необходимы инновационные продукты с техническими улучшениями и меньшими издержками производства. В рассматриваемом примере Lenovo улучшила свои способности R&D благодаря взаимоотношениям с IBM, представила инновационные продукты (коммерческие ПК Think-brand и потребительские ПК Idea, а также серверы, рабочие станции и семейство мобильных интернет-устройств, включая планшеты и смартфоны). В то время как RedBus.in, поддерживая различные венчурные компании, столкнулась с высококонкурентным рынком и развила отношения с иностранными транснациональными корпорациями. В частности, RedBus.in использует возможности компании Amazon для создания хорошо спроектированной и масштабируемой облачной инфраструктуры [10].

Исследуя инновационные региональные инфраструктуры на примере Республики Мордовия, В. А. Иншаков с соавторами отмечает, что такая структура включает: бизнес-инкубаторы (АНО «Республиканский бизнес-инкубатор», ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», инновационный бизнес-инкубатор «Молодежный»), центр трансфера технологий (ЦТТ при МГУ им. Н. П. Огарева), венчурный фонд (Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мордовия), две крупные интегрированные системы (Светотехнический кластер Республики Мордовия, Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия»)8. Кроме того, в 2013 г. для оказания содействия в реализации новых инновационных проектов было создано агентство инновационного развития.

В дополнение к этому Д. В. Пивкин подчеркивает важность влияния на развитие этой инфраструктуры вузовской науки, представленной Мордовским государственным педагогическим институтом им. М. Е. Евсевьева и МГУ им. Н. П. Огарева. Автор отмечает, что в 2010 г. был создан ГБОУ РМ «Республиканский лицей для одаренных детей», чьи воспитанники постоянно входят в число призеров олимпиад и конференций по различным направлениям. Все это улучшило позиции Мордовии в рейтинге инновационного развития регионов России9.

Интересен подход к исследованию компонентов региональной инновационной системы социологов С. В. Полутина и А. В. Седлецкого, которые особое внимание обращают на необходимость развития инновационного потенциала региона, разработку и совершенствование социальных парадигм как предпосылок формирования инновационного поведения в современном обществе и др. [11-13].

С. Г. Ушкин, Л. Ю. Максимова, В. А. Иншаков проанализировали современное состояние региональной научно-инновационной сферы Республики Мордовия на основе материалов экспертного опроса руководителей предприятий, входящих в региональную инновационную систему; сформулировали перспективы и проблемы ее развития. Авторы указали на то обстоятельство, что в условиях отсутствия в регионе запасов сырья республика ориентирует экономику на активный рост наукоемких высокотехнологичных производств и выпуск конкурентоспособной продукции. Это позволило республике занять важное место среди инновационно развивающихся регионов страны [14].

Таким образом, анализ литературы показал, что исследование инновационных надсистем, систем и подсистем актуально как у нас в стране, так и за рубежом. Большинство ученых занимаются изучением вопросов развития систем в целом, и только отдельные авторы - развитием их компонентов. Однако все исследователи сходятся в одном, что развитая инновационная система - залог технического прогресса общества в целом.

Материалы и методы. Для выполнения исследования были использованы основные компоненты взаимосвязанных между собой системного, субстратного и структурированного научных подходов10. Системный подход, как обеспечивающий выявление компонентов системы, их назначение, свойства, выполняемые функции и установление взаимосвязи между ними, позволил конкретизировать состав национальной (надсистема), региональной (система) и вузовской (подсистема) инновационных систем. Структурный подход наряду с системным, устанавливающий определенную взаимосвязь, взаиморасположение составных частей и строение системы, позволил выстроить строгую иерархию инновационных систем, начиная с системы университетской кафедры национального исследовательского университета и заканчивая НИС, обеспечивающими их высокую эффективность функционирования в целом.

Субстратный подход11 направлен на определение в исследуемом объекте, явлении или системе тех субстратов - «первоэлементов», неделимых на более простые по отношению к рассматриваемой системе и в то же время обладающих общими свойствами системы. Основной результат использования субстратного подхода заключается в установлении структуры системы, надсистемы и подсистемы. Так, например, в технике такими субстратами служат детали, при исследовании физических процессов - это элементарные частицы и поля, в химии - это атомы, остающиеся устойчивыми при образовании и превращении различных веществ, в биологии, в живых организмах - молекулы нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) и белковых веществ, субстратом социальных форм движения является человек. С этой точки зрения субстратный подход позволяет ученому исследовать систему (надсистему или подсистему) как совокупность составных частей, обладающих определенными свойствами в их взаимодействии, взаимовлиянии, равновесии и движении с обменом веществом, энергией и информацией. В нашем случае - это выявление структуры инновационной системы университетской кафедры, а именно кафедры основ конструирования механизмов и машин ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева».

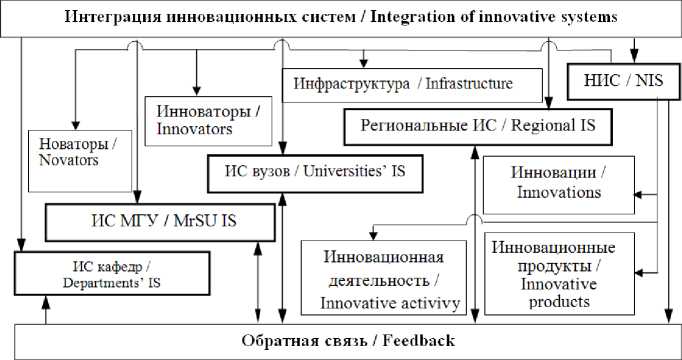

Результаты исследования. Как было отмечено выше, уровень развития экономики страны определяется прежде всего наличием развитой национальной инновационной системы. Под такой системой будем понимать совокупность взаимосвязанных субъектов и объектов инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания инновационных продуктов12. Естественно, в масштабах страны такая система (надсистема), будет включать системы и подсистемы. В предлагаемой статье мы постарались выстроить иерархию такой совокупности систем, начиная с НИС и заканчивая подсистемой университетской кафедры (рис. 1). Данная совокупность взаимосвязанных элементов функционирует на основе существующих гибких, управляемых, адаптивных связей на всех уровнях ее интеграции. Ранее нами была представлена полная структура НИС с указанием этих связей и описаны ее элементы13.

Субъекты НИС - это новаторы, инноваторы и ее инфраструктура. Новатором может являться как физическое (конструктор, изобретатель и др.), так и юридическое лицо (научная организация, учреждение и др.), творческим трудом которых создается новация. Инноватор трансформирует новацию в инновацию. Им также может быть как юридическое, так и физическое лицо, занимающееся предпринимательством.

Рис. 1. Иерархия инновационных систем F i g. 1. Hierarchy of innovative systems

Инфраструктура инновационной системы - это совокупность субъектов инновационной деятельности, способствующих ее осуществлению, включая предоставление услуг по созданию и реализации инновационной продукции. К ней относятся центры трансфера технологий, инновационнотехнологические центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры подготовки кадров для инновационной деятельности, венчурные фонды и др.

Объектами системы являются инновации. В свое время определение понятию «инновация» давали И. Шумпетер14, Д. В. Чернилевский15, В. М. Полонский [15], Б. Л. Агранович [5] и другие ученые. Различают инновации-продукты - как цель инновационной деятельности, и инновационный процесс - как объект управления16.

Мы будем придерживаться определений, зафиксированных в «Новейшем словаре иностранных слов и выражений»17. Новация (с лат. novatio -«обновление, изменение») - результат творческой деятельности человека, представленный умозаключением, предложением, дополняющим существующую инновацию. Новация должна быть представлена таким образом, чтобы она могла выступать в виде товара на рынке, в том числе и в виде патента на изобретение, полезную модель, свидетельства на электронную программу и др. Новация, по мере ее использования, становится инновацией (от лат. innovation; in - «вхождение или внесение в пределы, в среду, проникновение в среду») - нововведением, чем-то новым, впервые вошедшим в употребление.

Далее мы будем придерживаться собственной классификации инноваций18 [16]. В ней выделяют производственные инновации, включающие технологические инновации и организационные и управленческие изменения. Технологические инновации - это разработка и внедрение технологически новых или технологически усовершенствованных продуктов и процессов на промышленных предприятиях; в отраслях сферы услуг - это новые или усовершенствованные услуги и способы в производстве (передаче) услуг. Они делятся на продуктовые и процессные. Продуктовые включают разработку и внедрение новых или усовершенствованных продуктов и услуг, процессные - разработку и внедрение новых или значительно усовершенствованных технологий изготовления.

Инновации создаются в результате инновационной инженерной деятельности (ИИД). Конкретизируем это понятие. В «Основных направле-

ниях политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года» инновационная деятельность формулируется как выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на: создание и организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг), создание и применение новых или модернизацию существующих способов (технологий) ее производства, распространения и использования. В качестве рабочего для дальнейших исследований примем определение, сформулированное нами в ранее опубликованных статьях: инновационная инженерная деятельность - это творческая продуктивная деятельность, представленная инновационными продуктами (материальными (МИП), нематериальными (НИП), одушевленными (ОПП)) [17; 18]. Инновационная инженерная деятельность является двигателем технического прогресса общества.

Как видно из рисунка 1, НИС включает в себя региональную инновационную систему, развитие которой обеспечивает эффективное функционирование НИС. Впервые термин «региональная инновационная система» ввел Ф. Кук. Под ним он понимал «набор узлов в инновационной цепочке, включающей в себя непосредственно генерирующие знания фирмы, а также организации, предприятия, использующие (применяющие) эти знания, и разнообразные структуры, выполняющие специализированные посреднические функции: инфраструктурное обеспечение, финансирование инновационных проектов, их рыночную экспертизу и политическую поддержку»19.

Структура РИС на примере структуры Республики Мордовия описана в разделе «Обзор литературы» и схематично представлена в работе Д. В. Пивкина20. Отметим, что ее успешную деятельность в республике определяют: 1) постановления Правительства РМ от 20.05.2013 № 183 (ред. от 15.04.2016) «Об утверждении Государственной программы научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы», от 20.12.2010 № 498 (ред. от 05.08.2013) «О Комплексной программе развития и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия на 2011-2015 годы», от 04.07.2011 № 236 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции», от 14.11.2011 № 433 (ред. от 06.05.2013) «Об утверждении Порядка проведения конкурса на предоставление статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий в Республике Мордовия» и др.; 2) законы РМ от 24.08.2011 № 43-3 (ред.

4^ Том 26, № 3, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ от 19.06.2013) «О технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия», от 01.10.2008 № 94-3 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года» и др.

Существующая структура РИС позволила Мордовии в 2016 г., согласно выводам специалистов Высшей школы экономики, впервые войти в четверку в рейтинге инновационного развития регионов России. Данный результат стал возможен благодаря благоприятным социально-экономическим условиям инновационной деятельности, ее результативности, научно-техническому потенциалу республики и качеству инновационной политики региональных органов власти. Показателем деятельности РИС является ориентированность промышленности республики на производство инновационной, высокотехнологичной продукции - ее доля в общем объеме составляет 27 %, что является одним из самых высоких показателей в стране.

Таким образом, можно сделать вывод, что РИС Республики Мордовия создает все условия для развития и способствует увеличению объема выпуска инновационной продукции как цели любой инновационной системы.

-

С. Г. Ушкин, Л. Ю. Максимова, В. А. Иншаков отмечают, что одним из основных сдерживающих факторов развития РИС Республики Мордовия является дефицит инновационно-ориентированных кадров, особенно инженерно-технических направлений [14]. Следовательно, особое значение приобретает вузовская наука и инновационная подготовка обучающихся в них студентов. То же самое можно отметить и в масштабах страны. В связи с этим обратим внимание на следующий элемент НИС (рис. 1) -инновационную подсистему высшей школы (ИПС).

А. А. Харин с соавторами, анализируя состояние инновационной системы высшей школы России, отмечает, что вузы являются одним из ведущих элементов формирующейся НИС, играющих определяющую роль в процессах ее организации и функционирования. В НИС высшая школа как элемент инфраструктуры призвана готовить кадры к ИИД. Соответственно в ИПС высшей школы создана развернутая инновационная инфраструктура: региональные центры (подготовки в области инновационного предпринимательства - 16 шт., информационно-аналитические - 12 шт., инновационные - 10 шт., содействия развитию научно-технического предпринимательства - 12 шт.), 44 технопарка, 4 инновационно-промышленных комплекса, 25 учебно-научно-инно-вационных комплексов, фонд содействия развитию инновационной деятельности высшей школы. Кроме того, в вузах действуют свыше 2 000 различных инновационных подразделений (малые инновационные предприятия, лаборатории, секторы и др.).

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» - один из ведущих научных центров Российской Федерации, в котором научные исследования ведутся

no 22 отраслям наук, по 7 (из 8) приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации. В вузе сложились и развиваются 33 научно-педагогические школы. С целью интеграции научного, образовательного и производственного процессов в университете сформирована современная система научно-исследовательских, инновационных и внедренческих структур: функционируют 127 научно-исследовательских лабораторий и центров, в том числе 5 центров коллективного пользования, а также центр трансфера технологий, центр молодежного инновационного творчества, 7 молодежных инновационных центров, 10 студенческих конструкторских бюро. Университетом обеспечивается многоканальность финансирования научных исследований. Вуз является лидером ряда государственных и региональных научно-технических программ, что позволяет реализовывать полный инновационный цикл при создании научно-технических и образовательных продуктов. МГУ им. Н. П. Огарева - участник 12 технологических платформ, он служит базовой научной площадкой для реализации ключевых проектов в рамках инновационных территориальных кластеров «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» и «Волоконная оптика и оптоэлектроника», является резидентом АУ «Тех-нопарк-Мордовия».

Университет, развивая свою инновационную подсистему, активно включает в хозяйственный оборот объекты интеллектуальной собственности. Вуз имеет более 150 поддерживаемых патентов, ежегодно получает более 60 охранных документов на объекты интеллектуальной собственности. В целях коммерциализации разработок ученых университета заключено более 30 лицензионных договоров. Инновационный пояс университета насчитывает 25 малых инновационных предприятий.

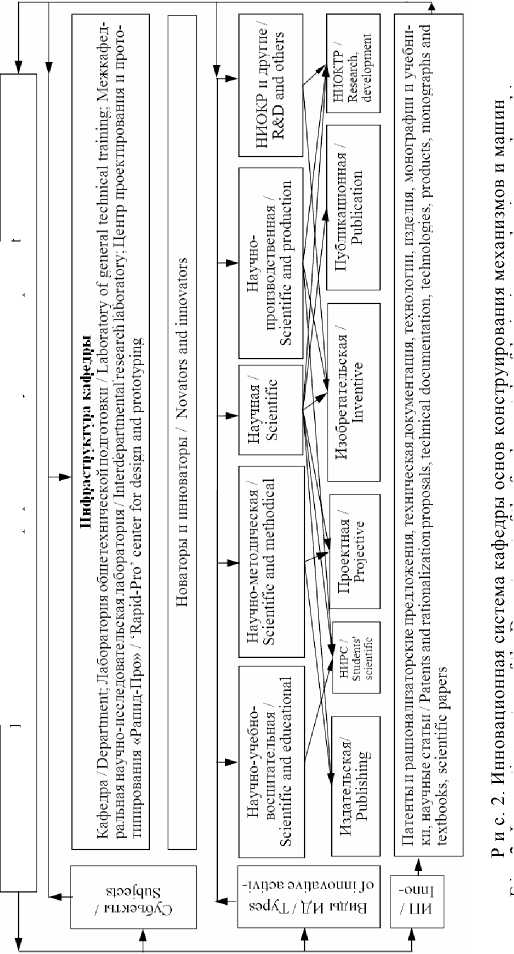

Основным структурным элементом подсистемы вуза, безусловно, является университетская кафедра. Докажем это утверждение на примере кафедры «Основы конструирования механизмов и машин».

Кафедра была создана в апреле 1999 г. для усиления общетехнической и инновационной подготовки студентов инженерных направлений университета. Ее инновационная подсистема сегодня имеет развитую эффективно функционирующую структуру, включающую субъектов -новаторов, инноваторов и инфраструктуру (см. рис. 2.), направленную на реализацию ИД преподавателей и научных сотрудников кафедры совместно со студентами с целью получения инновационных продуктов как объектов системы. Рассмотрим эти обстоятельства подробнее. Педагогическая деятельность во всех своих видах (учебно-методическая, обучающая, воспитательная, научно-исследовательская, опытно-конструкторская) изначально творческая, а значит продуктивная, порождающая новации и, в результате их введения в педагогический или производ-

Инновационная система кафедры / Innovative system of the department

F i g. 2. Innovative system of the Department of the fundamentals of designing mechanisms and machines

ственный процесс, инновации. Однако для этого необходима соответствующая образовательная среда и соответствующие условия, поэтому особое внимание на кафедре уделяется развитию ее инфраструктуры.

Как видно из рисунка 2, в инфраструктуру кафедры входят такие ее субъекты, как: а) виртуальные секторы (реализации ФГОС ВО, проектирования новых технологий, педагогических инноваций, управления ИИД); б) учебная лаборатория общетехнической и инновационной подготовки, включающая 4 сектора (теории механизмов и машин, деталей машин и основ конструирования, прикладной механики, основ инновационной инженерной деятельности); в) межкафедральная научно-исследовательская лаборатория экспериментально-имитационного моделирования машинных технологий в сельском хозяйстве с секторами (синтеза новых технических решений, проектирования новых машин и узлов, изготовления опытных образцов сельскохозяйственной техники и узлов, испытания новой техники); г) центр проектирования и быстрого прототипирования «Рапид-Про», также имеющий секторальную структуру (моделирования и прототипирования, опытного производства, создания ТСО, обучения АТ и ФПК). Кроме того, на кафедре также успешно функционируют студенческое конструкторское бюро «Магистр» и студенческий научный кружок «Механик».

В рамках этих подразделений реализуется научная инновационная деятельность: 1) разработка научно-методических основ формирования у студентов компетентности в инновационной инженерной деятельности; 2) повышение функционирования самоходных малогабаритных почвообрабатывающих фрез (СМПФ); 3) расширение области использования и разработка новых аддитивных технологий. Их результатами становятся материальные, нематериальные и одушевленные инновационные продукты (см. рис. 2).

Для подтверждения эффективности функционирования представленной кафедральной инновационной подсистемы перечислим основные количественные и качественные показатели ИИД кафедры за последние 5 лет.

В области реализации грантов, научных конкурсов и НИР отметим следующие реализованные и реализуемые кафедрой мероприятия: а) грант программы конкурсного отбора одно- и двухлетних проектов по разработке и реализации программ развития студенческих конструкторских бюро и аналогичных общественных объединений студентов в рамках мероприятия 2.4. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 568; б) госбюджетные исследования при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках государственного задания (НИР 53/18-12 «Формирование у студентов национальных исследовательских университетов компетент-

4^ Том 26, № 3, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ ности в инновационной инженерной деятельности на основе погружения в инженерное творчество»; в) НИР «Реализация научно-методических подходов к инновационной подготовке студентов НИУ при обучении в научно-исследовательской среде»; г) грант РФФИ проект 18-013-00342 А «Обоснование методологического и научно-методического обеспечения формирования у студентов технических университетов компетентности в инновационной инженерной деятельности на основе многоуровневой интеграции основных компонентов инженерной подготовки» (на общую сумму 9 млн руб.).

Среди полученных на кафедре инновационных продуктов выделим: 1) патенты на изобретения, полезные модели, свидетельства на электронные программы (15 шт.); 2) рационализаторские предложения (9 шт.); 3) спроектированные и изготовленные опытные образцы самоходных почвообрабатывающих фрез (СМПФ - 6 шт.); 4) разработанные технологии проектирования и испытания СМПФ (6 шт.); 5) созданные и реализованные методические системы обучения ИИД (6 шт.); 6) разработанные новые педагогические технологии (деловые игры, обучения АТ, обучения в летних научных школах и др., - 12 шт.); 7) разработанные образовательные программы новых дисциплин для обучения ИИД и дополнительного образования (12 шт.); 8) изданные учебники (15 шт.) и учебные пособия (30 шт.) с грифом УМО; 9) подготовленные студенты - лауреаты премии Президента РФ (12 чел.); 10) подготовленные студенты - победители и призеры всероссийских и международных студенческих олимпиад (30 чел.); 11) количество ученых из сторонних организаций, подготовленных по программам ФПК (150 чел.) и др.

Таким образом, научно обоснованная и рационально выстроенная инновационная система университетской кафедры с инновационно-ори-ентирванной инфраструктурой обеспечивает достойный вклад в развитие выше стоящих по иерархии инновационных систем.

Обсуждение и заключения. В результате выполненного исследования проведен анализ известных работ по рассматриваемой проблеме, позволивший выявить уровень состояния проблемы влияния развития инновационной системы на развитие экономики страны, региона, учреждения, подразделения.

Конкретизированы такие понятия, как национальная и региональная инновационные системы, а также образующие их субъекты, объекты и инфраструктура; описаны их состав, содержание, структура и уточнены определения. Показано, что основными инновациями, производимыми в результате инновационной деятельности, являются неодушевленные (материальные и нематериальные) и одушевленные инновационные продукты.

Использование в работе заявленных системного, субстратного и структурированного научных подходов позволило выстроить иерархию

инновационных надсистем, систем и подсистем, начиная от системы университетской кафедры (на примере кафедры основ конструирования механизмов и машин ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева) до национальной инновационной системы страны. Исследована их структурная модель во взаимосвязи и взаимовлиянии с указанием всех основных элементов системы.

Разработана инновационная система кафедры основ конструирования механизмов и машин ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», представленная ее структурной моделью с указанием ее субъектов - новаторов, инноваторов, инфраструктуры, реализуемых видов инновационной деятельности, с указанием связей между объектами инфраструктуры и обратной связью между ее элементами. Эффективность ее функционирования подтверждена качественными и количественными показателями.

Практическая значимость представленного материала определяется прежде всего демонстрацией яркого примера того, как инновационная система каждого ее отдельного подразделения, в данном случае университетской кафедры, определяет в целом эффективность инновационной системы предприятия, организации, региона и страны, а также тем выявленным обстоятельством, что развитая инновационная система отдельной кафедры, являясь своеобразным субстратом НИС, в интеграции с другими подразделениями университета и региона в состоянии решать задачи получения инновационных продуктов в масштабах не только университета, региона, но и страны, обеспечивая в целом высокую эффективность функционирования НИС.

Список литературы Исследование инновационной подсистемы университетской кафедры как субстрата региональной инновационной системы

- Разработка педагогической модели подготовки студентов национальных исследовательских университетов к инновационной деятельности при комплексном обучении этой деятельности/Е. А. Бобровская //Интеграция образования. 2015. Т. 19, № 2. С. 39-47. https://www. DOI: 10.15507/Inted.079.019.201502.039

- Грошева Е. П., Наумкин Н. И., Шекшаева Н. Н. Образованный компетентный в инновационной деятельности выпускник как главный инновационный продукт вуза//Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3. URL: http://www.science-education.ru/article/view?id=26499 (дата обращения: 21.04.2018).

- Проектирование содержательного компонента встраиваемого модуля практической подготовки студентов к инновационной деятельности/Н. И. Наумкин, Кондратьева Г.А., Котин А.В., Кильмяшкин Е.А. //Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2017. № 4. С. 68-71. URL: http://izvestia.vspu.ac.ru/izvestia_2017_v277_N4.html (дата обращения: 21.04.2018).

- Особенности проектирования методики формирования инновационной компетентности на основе использования встраиваемого модуля/Н. И. Наумкин, Грошева Е.П., Кондратьева Г.А., Панюшкина Е.Н., Купряшкин В.Ф. //Интеграция образования. 2016. Т. 20, № 4. С. 493-506. https://www. DOI: 10.15507/1991-9468.085.020.201604.493-506

- Агранович Б. Л., Чучалин А. И., Соловьев М. А. Инновационное Инженерное образование//Инженерное образование. 2003. № 1. С. 11-14. URL: http://www.ac-raee.ru/ru/magazine1.htm (дата обращения: 21.04.2018).