Исследование этнокультурных ценностей в финно-угорских регионах: доминанты финно-угорской культуры и способы их актуализации в современном социуме

Автор: Ломшина Е.Н., Сафонкина О.С., Антипкина Е.Н.

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Культурология

Статья в выпуске: 4 т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Использование аксиологического поля финно-угорской культуры в рамках формирования социогуманитарной составляющей современного образования предполагает получение новых знаний, связанных с исследованием ценностных доминант финно-угорской культуры в диахронии и способов их актуализации в современном социуме. Статья посвящена изучению этнокультурных ценностей финно-угорских народов на примере прибалтийско-финской (карелы, вепсы), пермской (удмурты, коми), волжской (мордва, марийцы), угорской (ханты, манси) подгрупп. Материалы и методы. Материалом послужили данные онлайн-опроса, касающегося ценностных доминант финно-угорской культуры и способов их актуализации в современном социуме. Методология исследования включает сочетание гуманитарных (культурно-антропологических, аксиосоциометрических, функционально-ценностных, кросс-культурных) подходов и естественно-научных (математической статистики) методов анализа. Результаты исследования и их обсуждение. С помощью разработанного авторами теста-опросника проведено кросс-культурное исследование, позволившее выявить систему этнокультурных ценностей финно-угорских народов, а также важнейшие ценностные доминанты, характерные для этих народов на современном этапе. Продемонстрированы основные механизмы актуализации ценностных доминант финно-угорской культуры с учетом российского опыта. Заключение. Основные положения и выводы работы могут быть использованы при дальнейшем исследовании проблемы места и роли аксиологического поля этнокультуры в обновляющемся обществе, а также для оптимизации этнокультурной политики современной России, в том числе в сфере этнобрендирования территорий.

Аксиология, аксиометрия, этнокультура, ценность, регион, современный социум, этнос, способы актуализации, этнотуризм, этнобренд, финно-угорские народы, социология культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/147236098

IDR: 147236098 | УДК: 39:008(=511.1) | DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.04.428-439

Текст научной статьи Исследование этнокультурных ценностей в финно-угорских регионах: доминанты финно-угорской культуры и способы их актуализации в современном социуме

Научная и технологическая инновация невозможна без социогуманитарной составляющей, которая обеспечивается системой ценностных доминант и установок в современном социуме. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области культуры являются сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского обще- ства. Современные процессы и тенденции развития культуры финно-угорских народов России вписываются в национальную программу социокультурного развития страны и способствуют созданию единого пространства межкультурной коммуникации в полиэтническом государстве. Значимость научного исследования для конкретного региона связана с разработкой моделей трансляции ценностных до

минант финно-угорской культуры в современное социокультурное пространство, в том числе в сферу этнотуризма, с целью позиционирования данного региона на российском и международном уровнях, повышения его инвестиционной привлекательности.

Важность проблемы, на решение которой направлено исследование, обусловлена необходимостью сохранения и развития уникального этнокультурного наследия финно-угорских народов; разработки моделей трансляции духовных традиций и нравственных ценностей финно-угорских народов в современное социокультурное и образовательное пространство; укрепления и развития межкультурных связей между малыми и титульными народами Российской Федерации; обеспечения социокультурных условий для межэтнического диалога; признания первостепенной роли культуры и образования для возрождения и сохранения духовно-нравственных ценностей; создания системы духовного и патриотического воспитания граждан России.

Актуальность исследования заключается в применении аксиологического поля финно-угорской культуры в рамках формирования социогуманитарной составляющей современного образования, в целях успешного развития культурных брендов, основанных на использовании ценностного потенциала культуры финно-угорских народов.

Исследование направлено на решение фундаментальной научной задачи в области финно-угроведения – получение новых знаний, связанных с изучением ценностных доминант финно-угорской культуры в диахронии и способов их актуализации в современном социуме.

Рассматриваются различные аспекты финно-угорской лингвофольклористики, лингвокультурологии и этнической идентичности, аксиологическая составляющая культур финно-угорских народов, символическая картина мира в жизни финно-угорских народов России. Большое внимание уделяется исследованию актуализации стереотипов, представленных в финно-угорском фольклоре.

CULTURAL STUDIES

Обзор литературы

Методологическую базу исследования составили труды по теории ценностей Дж. Биллингтона [2], Ф. Броделя, Г. Гада-мера, С. Лаллукки, Б. Рассела, П. Рикера, Ф. Фукуямы, М. Шелера [13], О. Шпенглера. В работах представителей постмодернизма Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза, Ж. Дар-рида, П. Козловски, М. Фуко, а также исследователей антропологических проблем этнокультуры Р. Барта, К. Леви-Стросса, М. Элиаде выявлена необходимость теоретической реконструкции семантических структур традиционной культуры.

В условиях современного дискурса исследований междисциплинарный подход к анализу традиционной культуры применили С. Бенхабиб, М. Бубер [8], М. Вебер, Р. Генон, Э. Левинас, К. Мангейм, Э. Шилз и другие ученые.

В отечественной науке проблема ценности нашла отражение в работах С. Ф. Анисимова, Ю. Б. Борева, С. С. Гольдентрихта, А. В. Гулыги, В. И. Додонова, А. Г. Здра-вомыслова, В. Г. Иванова, М. С. Кагана, М. К. Мамардашвили, Б. В. Орлова, С. Л. Рубинштейна, В. А. Степановича [11], М. Б. Туровского, Н. З. Чавчавадзе, В. А. Ядова и др.1

Понятие «аксиология культуры» ввел Г. П. Выжлецов [3]. В современной отечественной традиции проблематика ак-сиосферы культуры получила развитие в трудах А. П. Валицкой, И. М. Суворовой, Н. М. Теребихина, Ю. В. Попкова и др. Аксиологическая теория культурного пространства представлена в работах В. П. Большакова, С. Н. Иконниковой. Морфология аксиосферы культуры определяется М. С. Каганом онтологически – строением ценностно осмысленного мира как многообразия форм бытия. В рамках социологии и социальной психологии формируется направление «прикладной» аксиологии, получившее название «аксио-метрия». Под ней понимаются изучение и «измерение» ценностей в целостных социокультурных и исторических контекстах на новых методолого-методических

(Гц! КУЛЬТУРОЛОГИЯ основаниях2. Этическим системам различных народов посвящены исследования О. В. Брейкина, Д. Ж. Валеева, А. С. Лап-тенка, В. А. Федотова и др. Эстетический аспект ценностного отношения к миру представлен в работах Ю. Б. Боре-ва, А. В. Гулыги, А. Я. Зися, М. С. Кагана, Л. Н. Столовича [12], Н. З. Чавчавадзе [9].

На сегодняшний день проблематикой аксиосферы этнокультуры в России занимаются в Институте этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Институте философии Российской академии наук, Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, Уральском отделении Российской академии наук, Российском институте культурологии, Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Российском государственном гуманитарном университете, Марийском государственном университете, Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва.

К настоящему времени получены обобщающие результаты по ряду смежных с изучаемыми вопросами тем, отраженные в многочисленных статьях и монографиях финно-угорской тематики. В финно-угро-ведении междисциплинарный подход в исследовании системы ценностей финноугорских народов с помощью математических методов был осуществлен Н. Н. Глуховой, В. А. Глуховым [4]. Комплексный подход в исследовании жизненных ценностей финно-угорских народов России представлен в работе коллектива авторов под руководством В. А. Юрченкова3. Отдельные аспекты ценностных подходов к исследованию культуры финно-угорских народов рассмотрены, в частности, в работах Н. И. Бояркина, Л. Б. Бояркиной, Н. Л. Жуковской, А. Кережи, Г. А. Корнишиной, М. А. Лапиной, Е. Н. Ломшиной, Н. Ф. Мокшина, Е. Н. Мокшиной, Л. И. Ни- коновой, Н. С. Попова, Ю. Н. Сушковой, В. Ю. Хотинец, Г. Е. Шкалиной, Н. Г. Юр-ченковой.

В октябре 2020 г. в Саранске на базе Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва состоялась Международная научная конференция «Финно-угорские народы в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности и меняющейся окружающей среды», в рамках которой рассматривались ценностные аспекты культуры финно-угорских народов [5; 7; 10].

В перечисленных выше исследованиях затрагиваются отдельные аспекты изучаемой проблемы. Комплексного осмысления динамики и роли ценностных доминант финно-угорской культуры и способов их актуализации в современном социуме пока нет, что обусловливает необходимость данного научного исследования.

Материалы и методы

Работа выполнена в рамках методологических подходов к исследованию этнокультуры через систему ценностного восприятия времени, пространства, социокультурных связей и отношений [1; 6]. Несмотря на участие представителей различных национальностей, в фокусе исследования находятся культура именно финно-угорских народов, а также методы исследования аксиосферы и этноэтики. С научной точки зрения решение данных задач подразумевает развитие теоретико-методологических положений в фин-но-угроведении в области исследования ценностных доминант финно-угорской культуры и обобщение эмпирических данных относительно аксиологического поля этнической культуры.

В статье рассматриваются этнокультурные ценности прибалтийско-финской (карелы, вепсы), пермской (удмурты, коми), волжской (мордва, марийцы), угорской (ханты, манси) подгрупп финно-угорских народов. Проводится кросс-культурный анализ ценностных доминант культуры этих народов. Методология исследования включает сочетание гуманитарных (культурно-антропологических, аксиосоциоме-трических, функционально-ценностных, кросс-культурных) подходов и естественно-научных (математической статистики) методов анализа.

Для достижения цели исследования – выявления ценностных доминант финно-угорской культуры в диахронии и способов их актуализации в современном социуме – авторами был проведен онлайн-опрос жителей финно-угорских регионов России. В опросе приняли участие люди разных возрастных категорий: 14–17, 18– 21; 21–23, 24–30, 31–45, 45 лет и старше, т. е. учащиеся, студенты, выпускники средних специальных и высших учебных заведений, а также работающие специалисты, что отражено в уровне образования респондентов.

Основные этапы выполнения исследования следующие:

-

1) разработка теоретико-методологических основ исследования, связанных с выявлением ценностных доминант финно-угорской культуры и способов их актуализации в современном социуме; изучение различных теоретических подходов в работах российских и зарубежных ученых в области аксиосферы этнокультуры;

-

2) аксиометрический анализ материала по изучению системы ценностей этнокультуры финно-угорских народов;

-

3) разработка основных направлений, механизмов и способов актуализации ценностных доминант финно-угорской культуры с учетом российского и зарубежного опыта;

-

4) создание моделей трансляции аксиологического поля финно-угорской культуры в современный социум.

Основополагающим для исследования данной темы является синергетический подход, который рассматривается как междисциплинарная философская рефлексия и методологическая парадигма, объединяющая социально-культурную антропологию, этнологию, философию культуры, социологию культуры, этноэтику. Он предполагает целостное системное описание и анализ ценностных доминант этнической культуры на примере финно-угорских народов. Особое место в исследовании отводится аксиологическому подходу, позволяющему выявить традиционные ценностные доминанты финноугорской культуры. Ценностно-функциональный подход помогает осмыслить ценности культуры финно-угорских народов и определить их значимость для современного социума.

При изучении и актуализации ценностного пространства финно-угорской культуры был использован ряд методологических подходов (антропологический, герменевтический, исторический, коммуникативный, контекстуальный, семиотический, интерпретационный, математический, а также методы аксиометрии), благодаря чему была выстроена единая концептуально-теоретическая схема познания.

При работе с участниками опроса применялись аксиобиографические методики, ориентированные на выявление личностных смыслов респондентов и наиболее значимых, аксиологически окрашенных событий их жизни; методики, направленные на изучение мотиваций и личностных выборов, а также методы статистической обработки и качественного анализа полученных результатов.

Результаты исследования и их обсуждение

В онлайн-опросе на тему «Ценностные доминанты финно-угорской культуры и способы их актуализации в современном социуме» приняли участие 523 чел., из них 72,5 % женщины и 27,5 % мужчины. Преобладающей оказалась возрастная группа респондентов 18–21 года, составившая 31,7 % выборки (166 чел.). Остальные группы варьировались в рамках от 14,3 до 16,3 %, за исключением категории самых молодых респондентов 14–17 лет, на которую пришлось 6,1 % выборки (32 чел.).

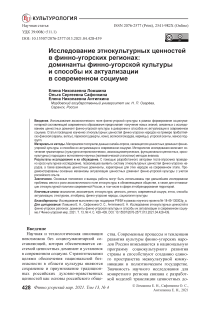

Образование респондентов соответствует их возрастным категориям. Самая большая группа участников – 41,7 %, или 218 чел., – имеют высшее образование. Самую маленькую – 3,0 %, или 16 чел., – составляют обладатели неполного среднего образования (рис. 1).

Высшее

Незаконченное высшее

Среднее специальное

Среднее

Неполное среднее

Рис. 1. Уровень образования респондентов

Fig. 1. Educational level of the respondents

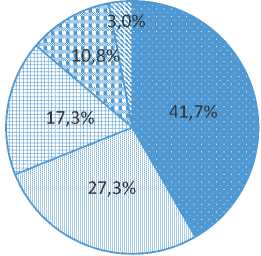

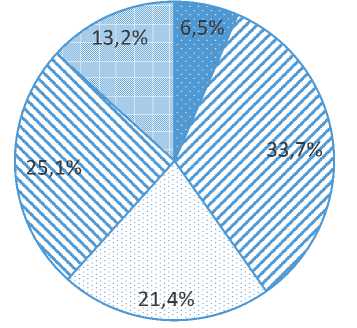

Национальная принадлежность респондентов не ограничена только финно-угорской группой. Доля русских опрошенных превысила 33 % и составила 179 чел. Финно-угорские респонденты представлены такими национальностями, как мари, мокша, эрзя, удмурты, коми, карелы в категориях с практически одинаковым количеством участников – 49–55 чел., или 10,2–12,1 %. Ханты, ижора, вепсы, манси, коми-пермяки, ингерманландские финны, водь, сето также приняли участие в опросе. Поскольку их количество невелико и варьируется от 2 до 10 чел., на рис. 2 они объединены в сегмент «Другие».

Русские

Мари

Мордва (мокша, эрзя)

Удмурты

Коми

Карелы

Другие

Рис. 2. Национальная принадлежность респондентов

Fig. 2. Nationality of the respondents

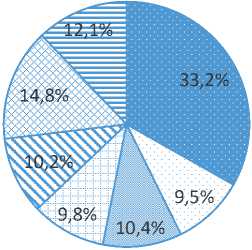

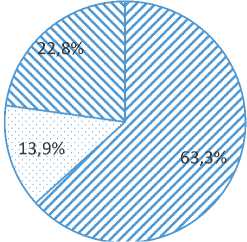

Участникам опроса была предоставлена возможность выбрать наиболее близкое им определение ценности. Среди ответов самым популярным стал вариант «Важность, значимость, польза, полезность чего-либо» – его выбрали 41,9 % респондентов. За ним последовали «Характеристика предмета или явления, обозначающая признание его значимости» с 33,3 % и «Термин, используемый для указания на человеческое, социальное и культурное» с 24,8 % ответов (рис. 3).

Респондентам также предлагалось выбрать из предложенных наиболее близкие им жизненные приоритеты на ближайшие 5–7 лет: «Получить хорошее образование», «Создать прочную семью», «Добиться материального благополучия для себя и своей семьи», «Создать круг верных друзей», «Решить проблемы собственного жилья», «Создать собственный бизнес», «Заниматься любимым делом», «Получить хорошо оплачиваемую работу не по специальности», «Найти интересную работу по спе-

Термин, используемый для указания на человеческое, социальное и культурное

Важность, значимость, польза, полезность чего-либо

Характеристика предмета или явления, обозначающая признаниеего значимости

Рис. 3. Определение понятия «ценность»

Fig. 3. Definition of the concept of “value”

Рис. 4. Жизненные приоритеты респондентов, %

Fi 4 Life riorities of the resondents %

Найти интересную работу по специальности

Получить хорошо оплачиваемую работу не по специальности

Заниматься любимым делом

Создать собственный бизнес

Решить проблемы собственного жилья

Создать круг верных друзей

Добиться материального благополучия для себя и своей семьи

Создать прочную семью

Получить хорошее образование циальности (не обязательно хорошо оплачиваемую)». В ответах со значительным отрывом лидируют категории, связанные с профессиональной и личностной реализацией. Так, категория «Заниматься любимым делом» была выбрана 324 респондентами (60 %), «Добиться материального благополучия для себя и своей семьи» – 296 участниками опроса (54 %). Остальные приоритеты плавно распределились в промежутке от 30 до 16 % (рис. 4).

Интересными представляются ответы в категории «Другое», суммарно составившие 3,2 % и содержащие формулировку собственного варианта. Ответы отличались ориентацией на семейные ценности, например: «Поддерживать правильные отношения в семье», «Быть счастливой вне зависимости от материального положения», «Дать хорошее воспитание своим детям» и т. д.

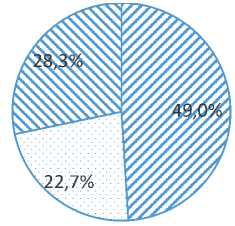

Более 60 % респондентов согласились с утверждением, что традиционные ценности народа отражаются в фольклоре (рис. 5). В то же время свыше 20 % не смогли выразить свою позицию, что может свидетельствовать об относительно низком уровне знаний финно-угорского фольклора среди участников опроса.

Высказанная идея подтверждается данными рис. 6, на котором представлены ответы на вопрос о знании устно-поэтического творчества финно-угорских народов. Половина респондентов подтвердила свою осведомленность в этой области, а четверть затруднились ответить на вопрос.

0 Да

□ Нет в Затрудняюсь ответить

Рис. 5. Мнение респондентов о содержащихся в фольклоре традиционных ценностях народа

Fig. 5. The opinion of the respondents about the traditional values of the people

0 Да

□ Нет в Затрудняюсь ответить

Рис. 6. Знание респондентами устно-поэтического творчества финно-угорских народов

Fig. 6. Awareness about oral Finno-Ugric poetry

Наиболее популярными жанровыми формами устно-поэтического творчества финно-угорских народов у респондентов являются народные песни (57 %), пословицы и загадки (47 %), народный эпос (42 %) и старинные национальные предания (34 %). Остальные формы не набрали значимого процента ответов (рис. 7).

На рис. 8 отражено мнение респондентов о репрезентации традиционных цен-

Рис. 7. Формы устно-поэтического творчества финно-угорских народов, %

Fig. 7. For ms of oral and poetic creativity of the Finno-Ugric peop les, % Пословицы, загадки

Народный эпос

Старинные национальные предания

Народные песни

Рис. 8. Репрезентация традиционных ценностей народа в различных жанрах фольклора, % Fig. 8. Representati on of traditional values of the people in various genres of folklore, %

Сказки

Загадки

Пословицы и поговорки

Приметы о погоде

Песни

Рис. 9. Ценности этнокультуры, которые содержатся в фольклоре, % Fi 9 Values of ethnoculture in folklore %

■ Да □ Нет

Рис. 10. Отношение к труду, выраженное финно-угорскими пословицами, чел.

Fig. 10. Attitude towards work, expressed by Finno-Ugric proverbs, peoples ностей народа в различных жанрах фольклора. С заметным перевесом (более 60 % для каждого варианта ответа) здесь доминируют сказки, пословицы и поговорки, песни. Значительно уступают им приметы о погоде и загадки, набравшие соответственно 26 и 27 % ответов.

Рис. 9 показывает, какие именно ценности этнокультуры, по мнению респондентов, отражены в фольклоре. Чаще всего назывались категории «Ценностное отношение к природе», «Ценностное отношение к традициям», «Почитание старших», «Трудолюбие» и «Семья». Доля содержащих их ответов незначительно варьируется: от 58 до 61 %. Категория «Любовь» набрала 49 % ответов, «Патриотизм» – 38, «Здоровье» – 29 %.

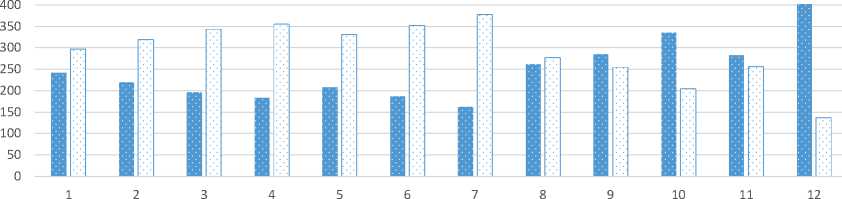

Исследование предполагало анализ отношения современного человека к труду сквозь призму традиционных представлений этнокультуры, а именно через пословицы и поговорки финно-угорских народов4 и народов, проживающих в финно-угорских регионах. Респондентам предлагалось выразить свое мнение по поводу следующих пословиц о труде: «Дело не медведь, в лес не уйдет» (1); «Послал Бог работу, да отнял черт охоту» (2); «У Бога дней впереди много: наработаемся» (3); «Работа любит глупца» (4); «На работе не надрывайся, а в еде не отставай» (5); «Работа не лягушка, в воду не прыгнет» (6); «То, что можно сделать сегодня, отложи на завтра, тогда не надо будет думать, чем заняться завтра» (7); «Сон сладок, работа горька» (8); «Работу не кончишь: и после смерти на три дня останется» (9); «Все дела не переделать, все песни не перепеть» (10); «На тяжелый труд идешь от голода» (11); «Знай меру во всяком деле» (12).

Самое большое число согласившихся с народной мудростью пришлось на пословицы, в которых содержится идея о балансе работы в жизни человека, например: «Знай меру во всяком деле» (эстонская пословица; 402 чел.), «Все дела не переделать, все песни не перепеть» (финская пословица; 335 чел.). Наоборот, наибольшее число не согласившихся с утверждением относится к пословицам, в которых раскрывается идея о целесообразности отложить работу или избежать ее, например: «Работа любит глупца» (водская пословица; 355 чел.), «У Бога дней впереди

■ Да и Нет □ Затрудняюсь ответить

Рис. 11. Осведомленность респондентов относительно традиций и обрядов финно-угорских народов, чел.

Fig. 11. Awareness of respondents about traditions and rituals of Finno-Ugric peoples, peoples много: наработаемся» (русская пословица; 343 чел.), «То, что можно сделать сегодня, отложи на завтра, тогда не надо будет думать, чем заняться завтра» (ливская пословица; 337 чел.) (рис. 10).

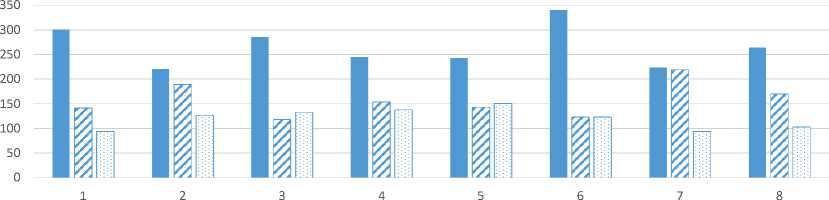

Уровень осведомленности респондентов в области традиций и обрядов финно-угорских народов отражен на рис. 11. Участникам опроса предлагалось высказаться о своем знании традиций и ответить на вопросы:

«Традиционные праздники Вашего народа, например мордвы» (1). «Если ли почитаемое дерево в Вашей местности» (2)? «Народные игры, которые проводились во время национальных праздников» (3). «Существовал ли обычай переодевания и использования масок во время проведения праздников и игр» (4)? «Магические средства и обереги, которые используются для защиты от злых сил в Вашей местности» (5). «Известны ли Вам свадебные обряды» (6)? «Известны ли Вам обряды при рождении ребенка» (7)? «Знаете ли Вы обряды, направленные на защиту дома» (8)?

Респондентам в той или иной степени известны все перечисленные традиции. С небольшим отрывом среди них лидирует осведомленность в области свадебных обрядов (341 ответ), традиционных праздников (301) и народных игр, проводимых во время национальных праздников (286 ответов). Остальные категории менее известны опрошенным.

В то же время респонденты демонстрируют достаточно низкий уровень соблюдения традиционных обычаев и обрядов в семье, о чем свидетельствует рис. 12. Только 6 % участников отметили, что со- блюдают все обычаи и обряды. Ответы остальных отражают разную степень вовлеченности в этнокультуру: от соблюдения отдельных ритуалов и обычаев до полного отказа от них.

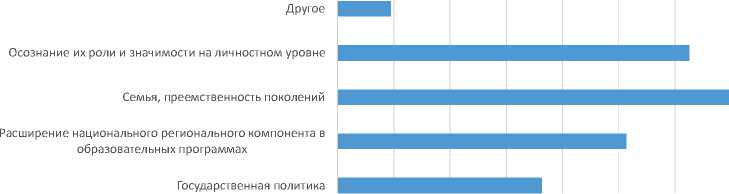

Большинство респондентов придерживаются мнения, что сохранению национальных традиций и ценностей способствуют именно семья и преемственность поколений (70 %), а также осознание их роли и значимости на личностном уровне (63 %). Расширение национального регионального компонента в образовательных программах и государственная

Рис. 12. Соблюдение традиционных обычаев и обрядов в семье

Fig. 12. Observance of traditional customs and rituals in the family

■ Да, соблюдаем все обычаи и обряды

□Только некоторые из них

□ Знаем ритуалы, но не соблюдаем в Не вижу никакой необходимости

Через соблюдение традиций и обрядов осуществляется преемственность поколений

Рис. 13. Факторы, способствующие сохранению национальных традиций и ценностей, %

Fig. 13. Factors contributing to the preservation of national traditions and values, %

Puc. 14. Способы актуализации ценностей этнокультуры в современном социуме, %

Fig. 14. Ways to actualize the values of ethnoculture in modern society, %

политика набрали меньше голосов участников опроса: соответственно 51 и 36 % (рис. 13).

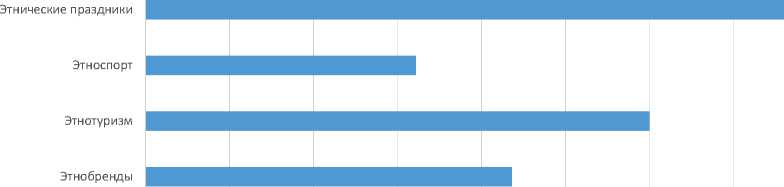

Обозначенная позиция подкрепляется мнением респондентов о том, что в современном социуме ценности этнокультуры актуализируются на личностном и внутрисемейном уровнях посредством этнических праздников (76 %) и через вовлеченность людей в этнотуризм (60 %). Этнобренды и этноспорт (соответственно 43 и 32 %) менее популярны среди респондентов как инструменты актуализации этноценностей (рис. 14).

Заключение

Данное исследование было нацелено на определение теоретико-методологических основ ценностных доминант финно-угорской культуры и способов их актуализации в современном социуме. Был осуществлен аналитический обзор различных теоретических подходов к изучению проблемы российских и зарубежных ученых. Разработка теста-опросника и проведение кросс-культурного исследования ценностных доминант финно-угорской культуры позволили выявить не только систему этнокультурных ценностей финно-угорских народов, но и важнейшие ценностные доминанты, характерные для исследуемых народов на современном этапе. Кроме того, полученные данные продемонстрировали основные механизмы актуализации ценностных доминант финно-угорской культуры с учетом российского опыта.

Знания о ценностных дефинициях финно-угорской культуры, о ее актуализации для современного общества и функционировании на современном этапе могут быть использованы при выработке культурно-исторических концепций в образовательной, воспитательной и нравственной сферах и в целом аксиосфере бытия. Научная и прикладная значимость работы состоит в том, что основные положения и выводы могут быть полезны при дальнейшем исследовании проблемы места и роли аксиологического поля этнокультуры в обновляющемся обществе, а также для оптимизации этнокультурной политики современной России, в том числе в сфере этнобрендирования территорий.

Немаловажной представляется возможность прикладного использования теоретического материала для создания моделей актуализации аксиосферы финно-угорской культуры и ее трансляции в современное социокультурное пространство. Основными механизмами актуализации могут являться внедрение доминант финно-угорской культуры на личностном и семейном уровнях посредством этнических праздников и через вовлеченность людей в этно- туризм. Прикладное использование полученных результатов может способствовать популяризации и развитию этнобрендов, разработке целостной концепции стратегии, нацеленной на применение аксиологического поля этнической культуры финно-угорских народов в рамках развития позиционирования территорий.

Данные исследования могут быть полезны при выработке рекомендаций по оптимизации этнокультурной политики, определении основных направлений дальнейшего развития межкультурного диалога и взаимодействия в финно-угорском пространстве, осознании места и роли аксиологического поля финно-угорской культуры в обновляющемся обществе, в том числе в создании позитивного имиджа территорий и развитии этнотуризма.

Список литературы Исследование этнокультурных ценностей в финно-угорских регионах: доминанты финно-угорской культуры и способы их актуализации в современном социуме

- Баева Л. В. Ценности меняющегося мира: экзистенциальная история аксиологии: моногр. Астрахань: Изд-во Астрах. гос. ун-та, 2004. 278 с.

- Биллингтон Дж. X. Лики России: страдание, надежда и созидание в русской культуре. М.: Логос, 2001. 246 с.

- Выжлецов Г. П. Аксиология культуры в системе культурфилософского знания // Вестник Новгородского государственного университета. Сер.: Гуманит. науки. 2000. № 16. URL: http://www. admin.novsu.ac.ru/uni/vestnik.nsf/all/37C182FCD A018214C3256AC000205E21/$file/%C2%FB%E6 %EB.pdf (дата обращения: 10.01.2021).

- Глухова Н. Н., Глухов В. А. Система ценностей финно-угорского суперэтноса: моногр. Йошкар-Ола: Стринг, 2009. 275 с.

- Глухова Н. Н., Ломшина Е. Н. Нравственные и ценностные компоненты самосознания поволжских финнов // Финно-угорские народы в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности и меняющейся окружающей среды: материалы Междунар. науч. конф. Саранск, 2020. С. 294-298.

- Кирьякова А. В. Теория ценностей - методологический базис аксиологии образования // Аксиология и инноватика образования. 2010. № 1. URL: http://www.orenport.rU/axiology/docs/3/3.pdf (дата обращения: 10.01.2021).

- Ломшина Е. Н., Глухова Н. Н. Актуальность исследования ценностных доминант финно-угорской культуры и способов их актуализации в социуме // Финно-угорские народы в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности и меняющейся окружающей среды: материалы Междунар. науч. конф. Саранск, 2020. С. 305-311.

- Мартин Бубер // Философы ХХ века. М., 2004. Ч. 2. С. 64-84.

- Медзвелия Е. З. Николай Чавчавадзе о специфике ценностного подхода к эстетическим явлениям и проблемам // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 2. С. 76-79. URL: https://cyberleninka.ru/artide/n/ nikolay-chavchavadze-o-spetsifike-tsennostnogo-podhoda-k-esteticheskim-yavleniyam-i-problemam (дата обращения: 10.01.2021).

- Сафонкина О. С. Диалог о сохранении этнокультурного наследия и интеграции в условиях глобализации (на примере финно-угорских народов) // Финно-угорские народы в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности и меняющейся окружающей среды: материалы Междунар. науч. конф. Саранск, 2020. С. 282-286.

- Степанович В. А. История философии. В 2 т. Т. 2. Неклассическая философия. М.: Прометей, 2018. 379 с.

- Столович Л. Философия. Эстетика. Смех. СПб.; Тарту: [Б. и.], 1999. 384 с. URL: http:// www.independent-academy.net/science/library/ stolovich1.html (дата обращения: 10.01.2021).

- Феноменологическая концепция Макса Шеле-ра // Шелер М. О сущности философии: работы разных лет. М., 2020. С. 6-72.