Исследование кургана раннего этапа пазырыкской культуры на могильнике Ханкаринский дол в Северо-Западном Алтае: хронология и атрибуция артефактов

Автор: Дашковский П.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья вводит в научный оборот результаты исследования кургана пазырыкской культуры, раскопанного на могильнике Ханкаринский Дол в Северо-Западном Алтае. На основе анализа погребального обряда, инвентаря, а также данных радиоуглеродного датирования он отнесен ко второй половине VI - началу V в. до н.э. В настоящее время это один из самых ранних курганов пазырыкской культуры, исследованных в Северо-Западном Алтае. В статье подробно анализируются основные категории погребального инвентаря: биметаллический кинжал, бронзовые заколки, колчанный крюк, зеркало, поясная пряжка, прорезная обойма, нож, гривна, обложенная фольгой. Особое внимание уделено изучению элементов снаряжения коня, которое включало бронзовые удила, две налобные костяные бляхи, псалии, четыре распределителя ремня, чумбурный блок, две застежки и костяную подпружную пряжку. На основе анализа зооморфных изображений на псалиях отмечено, что для скифо-сакского искусства характерна взаимозаменяемость образов волка и короткомордого хищника семейства кошачьих, поскольку для мировоззрения кочевников первостепенное значение имело само понятие «хищник», а не его видовая принадлежность. На основе полученных данных проведена реконструкция узды, которая использовалась на раннем этапе развития пазырыкской культуры. Результаты изучения погребального обряда и особенностей сопроводительного инвентаря позволили сделать вывод о высоком социальном статусе погребенных людей.

Пазырыкская культура, алтай, погребальный обряд, артефакты, радиоуглеродный анализ, снаряжение лошади

Короткий адрес: https://sciup.org/145145988

IDR: 145145988 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.1.091-100

Текст научной статьи Исследование кургана раннего этапа пазырыкской культуры на могильнике Ханкаринский дол в Северо-Западном Алтае: хронология и атрибуция артефактов

Могильник Ханкаринский Дол входит в состав Чи-нетинского археологического микрорайона, расположенного в окрестностях с. Чинета Краснощековско-го р-на Алтайского края (рис. 1) [Дашковский, 2016]. Памятник находится в восточной части второй надпойменной террасы на левом берегу р. Ини (левый приток р. Чарыш) в 1,0–1,4 км к юго-юго-востоку от с. Чинета. Начиная с 2001 г. раскопки на могильнике проводит Краснощековская археологическая экспедиция Алтайского государственного университета под руководством автора статьи. Исследованы курганы, относящиеся к афанасьевской, пазырыкской и срост-кинской культурам. В настоящее время раскопано

Рис. 1. Месторасположение могильника Ханкаринский Дол.

28 курганов скифо-сакского периода. Данная статья посвящена результатам исследования кург. 25, относящегося к пазырыкской культуре.

Характеристика погребального обряда

Курган 25 выявлен в северной части могильника Ханкаринский Дол недалеко от края второй надпойменной террасы (рис. 2). Диаметр насыпи из мелких и средних по размеру камней, сложенных в три-четыре слоя, составлял 9,50 (З–В) – 9,75 (С–Ю) м. Высота сооружения из камня достигала 0,6 м, а вместе со слоем грунта – 0,8 м. В центральной части насыпи прослеживалась западина размером 2,25 м по линии С – Ю, 1,5 м по линии З – В. По окружности основания кургана зафиксирована кольцевая выклад-ка-крепида из более крупных камней. Под насыпью выявлено могильное пятно подпрямоугольной формы, ориентированное длинной осью по линии СЗ – ЮВ. Могильная яма имела размеры по уровню древнего горизонта 3,1 × 2,8 × 2,7 м. В отличие от других раскопанных курганов на могильнике Ханкаринский Дол здесь могила была заполнена только грунтом без камней. При этом заполнение было сильно спрессовано и визуально походило на материковый слой. На дне могилы на глубине 2,50–2,56 м вдоль южной стенки обнаружено парное погребение мужчины и женщины (рис. 3). Умершие были уложены в скорченном положении на правом боку и ориентированы головой на юго-восток.

Вдоль южной стенки находился мужской скелет. Рядом с левой берцовой костью обнаружен биметалли-

Рис. 2. Курган 25 могильника Ханкаринский Дол после зачистки насыпи.

ческий боевой кинжал в деревянных ножнах (рис. 4), а в районе пояса – бронзовые колчанный крюк (рис. 5, 7 ), пряжка-застежка (рис. 5, 1 ) и поясная обойма (рис. 5, 2 ). У погребенного отсутствовал верхний позвонок, возможно, из-за того, что голова была отрублена. Второй скелет принадлежал женщине. Под черепом обнаружены две бронзовые заколки (рис. 5, 3 , 4 ), в районе шеи – бронзовая гривна, украшенная золотой фольгой (рис. 6, 2 ), у левой берцовой кости в районе таза – бронзовое зеркало (см. рис. 5, 6 ). В 15 см к северу от костей левой кисти второго скелета на глубине 2,55 м найден развал керамического сосуда, а в 25 см к востоку от него – остатки ритуальной пищи (кости барана) и бронзовый нож (см. рис. 5, 5 ). Погребение, вероятно, было перекрыто деревянными плахами, кото-

Рис. 3. Погребение в кург. 25.

рые укладывались на уступы вдоль западной и восточной стенок могилы. Вдоль восточной стенки на глубине 1,9 м сохранились четыре деревянные плахи длиной до 20 см и шириной до 10 см.

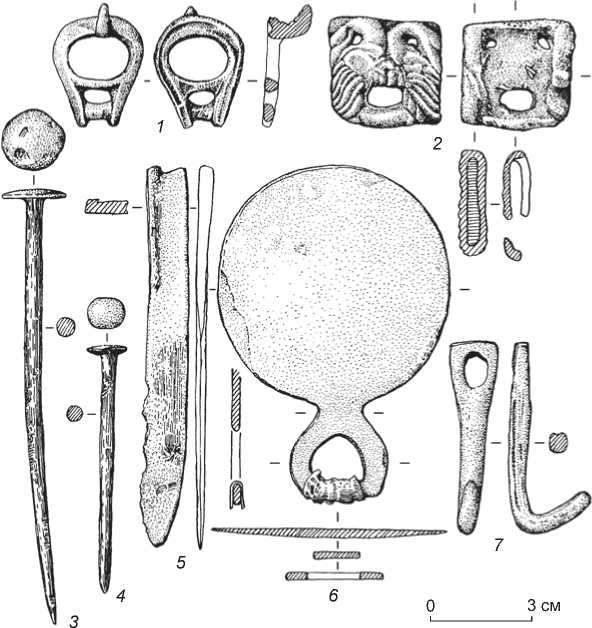

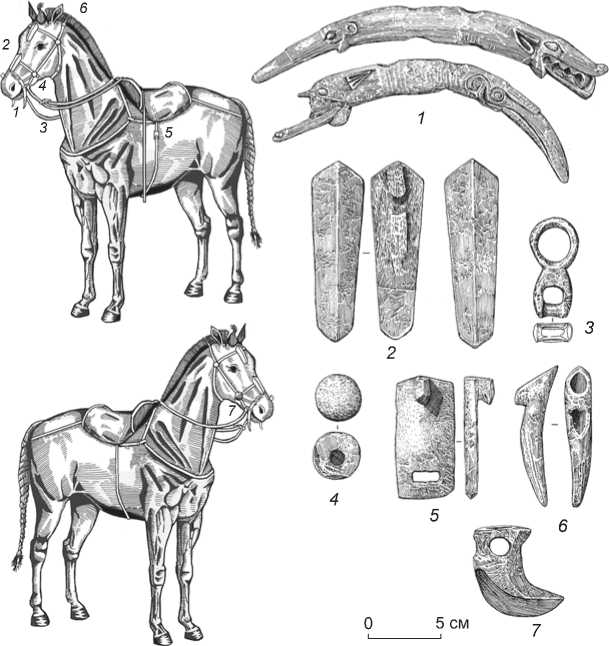

Вдоль северной стенки могильной ямы на глубине 1,35–1,68 м на глиняном уступе обнаружено сопроводительное захоронение лошади, которая была уложена на живот и ориентирована головой на юго-восток (см. рис. 3). Задние ноги животного были подогнуты, а передние – полусогнуты, в результате чего казалось, что лошадь как бы приподнимается с земли. На лобной кости обнаружены две костяные бляхи (рис. 7, 2, 3 ), в зубах – бронзовые удила (см. рис. 6, 1 ) с костяными пса-лиями, украшенными зооморфными изображениями (рис. 8). В районе черепа лошади найдены костяные распределители ремня: три круглых (рис. 9, 5–7 ) и один в виде клыка животного (см. рис. 7, 1 ). У первого шейного позвонка обнаружен костяной чумбурный блок (см. рис. 9, 2 ), а в районе ребер – костяная подпружная пряжка (см. рис. 9, 1 ).

Атрибуция и датировка погребального инвентаря

Погребальный инвентарь включал различ

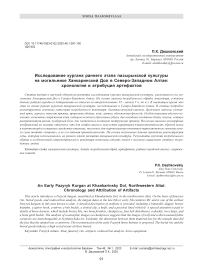

Биметаллический кинжал ( 1 ) и реконструкция этого кинжала в деревянных ножнах ( 2 ).

ные категории вещей. Из предметов воору- Рис. 4.

жения представлен биметаллический кинжал в деревянных ножнах плохой сохранности (см. рис. 4). Его общая длина 28,5 см, бронзовой рукояти – 11 см. Железная часть кинжала включает лезвие длиной 17,5 см и черенок, который хорошо фиксируется в прорези бронзовой рукояти. Ширина ромбического клинка в перекрестии 3,5 см, толщина в самом широком месте 5,5 мм. Черенок длиной ок. 7 см от верхней части перекрестия был вставлен в его сквозное отверстие и задвинут в прорезь рукоя-

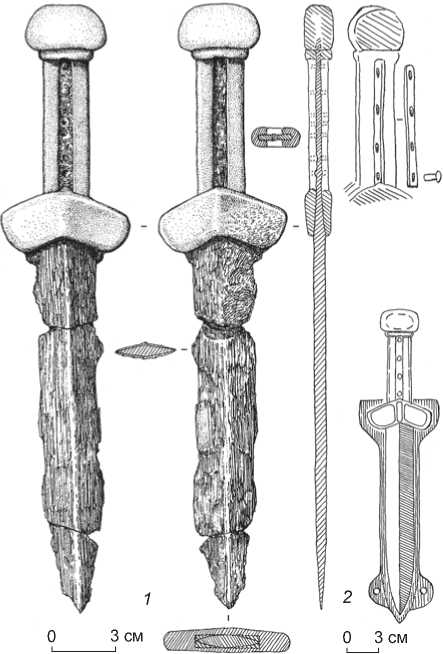

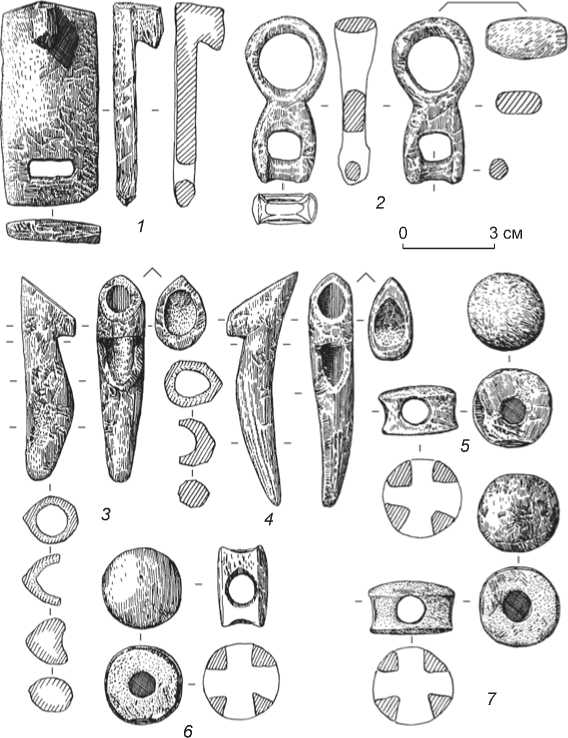

Рис. 5. Инвентарь.

1 – поясная пряжка; 2 – поясная обойма; 3 , 4 – заколки; 5 – нож; 6 – зеркало; 7 – колчанный крюк.

Рис. 6. Бронзовые удила ( 1 ) и гривна, обложенная золотой фольгой ( 2 ).

3 cм

0 3 cм

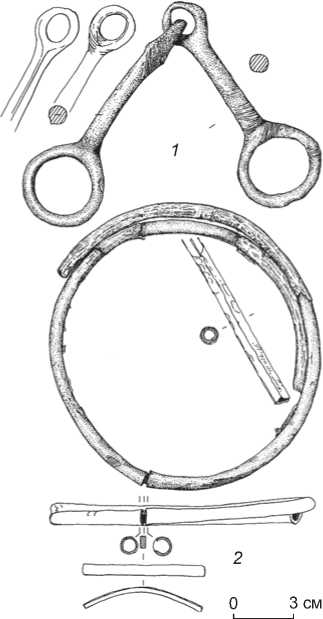

Рис. 7. Роговой распределитель ( 1 ) и костяные бляхи ( 2 , 3 ).

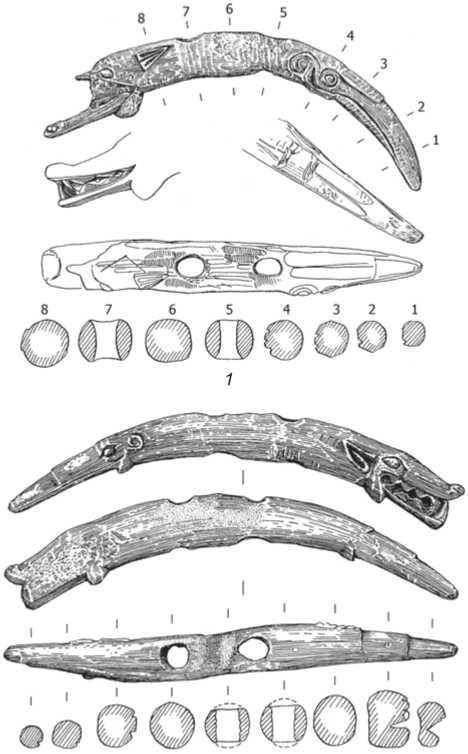

Рис. 8. Роговые псалии.

ти, ширина которой на 4–5 мм меньше, чем черенка, поскольку его края входили в небольшие продольные пазы на внутренних сторонах прорези. Ширина ее видимой части 0,7 см, а с учетом пазов – 1,65 см. Вставленный в прорезь черешок фиксировался четырьмя железными заклепками, установленными в заранее подготовленные отверстия. Навершие кинжала имело грибовидную форму, а перекрестие – сердцевидную.

Биметаллические кинжалы встречаются достаточно редко не только на памятниках пазырыкской культуры Алтая, но и в целом в курганах скифской эпохи в Центральной Азии. Так, близкое по отдельным мор-

Рис. 9. Инвентарь.

1 – подпружная пряжка; 2 – чумбурный блок; 3 , 4 – застежки; 5 – 7 – распределители.

фологическим особенностям (в частности, наличие бронзовой рукояти с сердцевидным перекрестием, железного клинка с черенком и др.) оружие обнаружено в кург. 5 могильника Ала-Гаил-3 [Кубарев, Шульга, 2007, с. 5, рис. 27, 3 ]. Еще один полноценный биметаллический кинжал с бронзовой рукояткой, украшенной изображением грифона и бабочковидным перекрестием, найден в кург. 2 могильника Тавдушка [Там же, с. 75]. Кроме того, на Алтае в курганах пазырыкского периода известны кинжалы, у которых либо перекрестие, либо рукоять из бронзы. К их числу можно отнести находки из могильников Кош-Тал (кург. 9) [Сура-заков, 1993, с. 32, рис. 29, 1 ], Кызыл-Джар I (кург. 8) [Могильников, 1983а] и Бураты IV (кург. 11) [Кубарев, Кочеев, 1983]. По мнению некоторых исследователей, кинжалы, у которых только один элемент (перекрестие или навершие) из бронзы, не стоит рассматривать как полноценные биметаллические [Кубарев, Шульга, 2007, с. 75].

Следует отметить, что биметаллические кинжалы известны и в курганах са-глынской культуры в Туве. В частности, в кург. 13 могильника Саглы-Бажи II обнаружен экземпляр с железным клинком и прорезной бронзовой рукояткой [Грач, 1980, с. 33, рис. 30, 1]. Правда, исследователи справедливо обратили внимание на то, что в монографии А.Д. Грача помещено фото кинжала, который не совсем идентифицируется с биметаллическим [Кубарев, Шульга, 2007, с. 76], хотя это не исключает его наличие в принципе. Важным является вопрос о датировке таких изделий. Наиболее аргументированной представляется позиция В.Д. Кубарева и П.И. Шульги, которые рассматривали их в совокупности со всеми предметами вещевого комплекса. В результате они отметили, что, например, полноценный биметаллический кинжал из кург. 5 могильника Ала-Гаил-3 с учетом особенностей элементов снаряжения коня и других артефактов может быть датирован серединой – второй половиной VI в. до н.э. Экземпляр из кург. 13 могильника Саглы-Бажи II авторы отнесли к несколько более позднему времени, но не уточнили к какому именно [Там же]. Биметаллический кинжал из кург. 2 могильника Тавдушка датирован ими концом VI – первой половиной V в. до н.э. [Там же, с. 77]. Примечательно, что подобные находки с памятников cаков в Средней Азии также относятся к достаточно

раннему периоду – VII–VI или скорее VI в. до н.э. [Литвинский, 1972, с. 113–114]. Таким образом, биметаллический кинжал из кург. 25 могильника Хан-каринский Дол с учетом других предметов вещевого комплекса, в т.ч. элементов снаряжения коня, следует датировать второй половиной VI – началом V в. до н.э.

В сопроводительном инвентаре представлен бронзовый колчанный крюк (см. рис. 5, 7), хотя исследователи отмечают, что предметы такого типа могли использоваться и для подвешивания ножен, чекана, зеркал, а также в качестве поясных застежек [Суразаков, 1988, с. 59; Кирюшин, Степанова, 2004, с. 66–67; Киселев, 1951, с. 294]. Однако с учетом присутствия в погребении бронзовой поясной застежки это, вероятно, именно колчанный крюк. Его длина 5,7 см, максимальная ширина в верхней части 1,5 см. По подсчетам исследователей, в настоящее время известно более 50 колчанных крюков. Из них только четыре железные, два деревянные, а остальные бронзовые [Кирюшин, Степанова, 2004, с. 68]. Экземпляр из кург. 25 могильника Ханкарин-ский Дол наиболее близок к крюкам с округлой или овальной петлей на стержне. При этом его верхняя часть, в которой сделано овальное отверстие, имеет форму перевернутой трапеции. По ряду морфологических признаков данному экземпляру близок крюк из кург. 7 могильника Кок-Эдиган [Там же, рис. 29, 5]. Бронзовые колчанные крюки, в т.ч. указанного типа, встречаются преимущественно в памятниках конца VI – IV в. до н.э. в Туве, Приобье, Казахстане и Монголии [Суразаков, 1988, с. 59–60; Кирюшин, Степанова, 2004, с. 67–70; Маннай-Оол, 1970, с. 52; Смирнов, 1961, с. 35; и др.].

Два бронзовых предмета относятся к поясной фурнитуре: пряжка с подчетырехугольным основанием и выступающим вперед язычком (см. рис. 5, 1 ) и прорезная обойма с изображением на лицевой стороне двух лебедей (см. рис. 5, 2 ). Бронзовые поясные застежки с выступающим или загнутым язычком, которые внешне напоминают подпружные пряжки из бронзы, достаточно редко встречаются в курганах пазырыкской культуры. В частности, они обнаружены в погребениях могильников Уландрык I (кург. 1) и IV (кург. 3) [Кубарев, 1987, с. 83, рис. 29, 3 , 4 , табл. IV, 2; LXXXVIII, 16], Юстыд I (кург. 4) и XXII (кург. 1) [Кубарев, 1991, с. 92, рис. 19, 5 , 6 , табл. IX, 4; LXIV, 3]. Бронзовая поясная застежка с выступающим язычком найдена в кург. 1 могильника быстрянской культуры Юбилейный II [Суразаков, 1988, с. 71, рис. 46, 2 ]. Еще одна обнаружена в кург. 1 могильника Дужерлиг-Хо-вуау I в Туве [Грач, 1980, с. 205, рис. 67]. Бронзовые поясные застежки, по форме аналогичные подпружным пряжкам из такого же материала, фиксируются с конца VI в. до н.э. [Суразаков, 1988, с. 2–3]. Некоторые из них обнаружены в курганах, датируемых IV– III вв. до н.э., в частности в кург. 1 могильника Юс-тыд XXII [Кубарев, 1991, с. 134].

Бронзовая поясная обойма имеет почти квадратную форму (3,4 × 3,3 cм). Внизу расположено округлое отверстие для подвешивания предметов, прежде вс его вооружения (см. рис. 5, 2 ). Бронзовые прорезные поясные обоймы появились в конце раннескифского периода, но наибольшее распространение получили на раннем этапе пазырыкской культуры в VI–V вв. до н.э. [Суразаков, 1988, с. 71–73; Кубарев, Шульга, 2007, с. 107]. Во второй половине V в. до н.э. они начали заменяться пластинчатыми ко стяными прорезными бляхами и их деревянными аналогами [Кубарев, Шульга, 2007, с. 107; Кубарев, 1987, с. 79– 82; 1991, с. 85–91; 1992, с. 77–84].

Из предметов женского туалета представлены две бронзовые заколки гвоздевидного типа (см. рис. 5, 3, 4). Длина одной 13 см, другой 7,5 см, диаметр шляпки соответственно 1,9 и 1,1 см. Металлические, особенно бронзовые заколки (шпильки) нечасто встречаются в пазырыкских курганах [Кирюшин, Степанова, 2004, с. 86–89]. Вероятно, более широко были распространены деревянные шпильки, но они редко сохраняются [Кубарев, 1991, с. 111; 1992, с. 93–95; и др.]. Бронзо- вые гвоздевидные заколки не характерны для пазы-рыкской культуры Алтая. Они известны, но в ограниченном количестве, в материалах раннескифского времени (могильник Ак-Алаха II) [Полосьмак, 1993, с. 26, рис. 3]. В памятниках пазырыкского периода представлены железные заколки гвоздевидного типа. В частности они найдены в кург. 18 могильника КокСу I [Сорокин, 1974, с. 69], кург. 14 некрополя Тытке-скень VI [Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2004, с. 183, рис. 15, 6], кург. 25 памятника Малталу IV [Кубарев, 1992, с. 218, табл. LXX, 15]. Следует подчеркнуть, что первые два кургана относятся к раннему этапу пазырыкской культуры и датированы серединой VI – V в. до н.э., а последний – IV–III вв. до н.э. С учетом этого бронзовые гвоздевидные заколки из кург. 25 могильника Ханкаринский Дол можно датировать серединой VI – началом V в. до н.э.

Бронзовое зеркало из рассматриваемого кургана (см. рис. 5, 6 ), согласно классификации, предложенной Ю.Ф. Кирюшиным и Н.Ф. Степановой, относится к односоставным, у которых длина ручки меньше радиуса диска, а ручка имеет форму овальной или округлой петли (отдел 1, подотдел 2, группа 1, тип 1, вариант 2) [2004, с. 78]. Его аналогами являются экземпляры из кург. 18, 25 могильника Кок-Су I, кург. 14 некрополя Тыткескень VI, кург. 18, 23, 26, 27 памятника Юстыд XII [Сорокин, 1974; Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003, c. 183, рис. 15, 1 ; Кубарев, 1991, табл. XLIII, LII, LVI, LIX] и др. Следует отметить, что зеркала такого типа встречены и в курганах, которые относятся к раннему этапу пазырыкской культуры – второй половине VI – V в. до н.э. (например, Кок-Су I, кург. 18, Тыткескень VI, кург. 14).

Среди находок из кург. 25 могильника Ханка-ринский Дол особую социальную значимость имеет бронзовая гривна в полтора витка, покрытая золотой фольгой (см. рис. 6, 2). Ее диаметр 14,2 см, толщина 0,7 см. Важно обратить внимание на то, что основа гривны у «пазырыкцев» могла изготавливаться не только из бронзы, но и из дерева, железа, а после этого покрываться золотой фольгой. В погребениях могильника Ханкаринский Дол обнаружено восемь гривен. При этом в настоящее время в курганах скифского времени известно ок. 60 экз., в т.ч. 20 металлических [Степанова, 2001, с. 90; Кубарев, 2005]. Если учесть, что в Горном Алтае раскопано более 600 погребений пазырыкского периода, то захоронения с гривнами составляют меньше 10 %, а с метал-личе скими – менее 3 %. В то же время на могильнике Ханкаринский Дол таких погребений 28 %. При этом гривны обнаружены как в мужских, так и в женских погребениях. Такая особенность в совокупности с другими показателями погребального обряда (топографическое и планиграфическое расположение могильника в пределах Чинетинского микрорай- она, высокий процент сопроводительных захоронений лошадей, нахождение головных уборов и др.) свидетельствует о том, что кочевники, погребенные на могильнике Ханкаринский Дол, в т.ч. в кург. 25, занимали достаточно высокое социальное положение по отношению к остальному населению бассейна р. Ини.

Бронзовый нож из рассматриваемого кургана может быть отнесен к типу прямых пластинчатых, с прямой спинкой, без навершия (см. рис. 5, 5 ). Длина лезвия составляет 11,3 см. Ножи такого типа были достаточно широко распространены на всем протяжении существования пазырыкской культуры [Кирюшин, Степанова, 2004, с. 70–71; Кубарев, 1987, с. 52– 54; 1991, с. 69–70; 1992, с. 53–54; Суразаков, 1988, с. 16–23; и др.].

Радиоуглеродное датирование

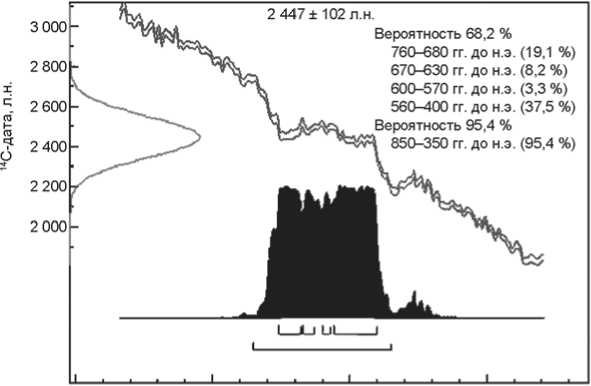

Датировка кург. 25 могильника Ханкаринский Дол на основе анализа инвентаря дополняется результатами радиоуглеродного анализа, который осуществлялся в Аналитическом центре изотопных исследований Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (ИМКЭС СО РАН, г. Томск). По образцу кости лошади получена 14С-дата 2 447 ± ± 102 л.н. (ИМКЭС-1151). Интервалы калиброванного календарного возраста определены старшим научным сотрудником ИМКЭС СО РАН канд. техн. наук Г.В. Симоновой с помощью программы, разработанной в Оксфордском университете (Великобритания): по 1σ (68 %) – 760–400 гг. до. н.э., по 2σ (95 %) – 850– 350 гг. до н.э. (рис. 10). Результаты радиоуглеродного датирования, как и анализа артефактов, указывают на то, что исследованный курган относится к раннему этапу па-зырыкской культуры Алтая. Это дополняет ранее полученные данные для могильников Ханкаринский Дол и Чинета II Чинетинского археологического микрорайона [Тишкин, Дашковский, 2007;

Дашковский, Тишкин, 2015; Дашков-ский, 2018]. В целом с учетом всех результатов комплексного датирования кург. 25 могильника Ханкаринский Дол можно отнести ко второй половине (возможно, к концу) VI – началу V в. до н.э.

Реконструкция снаряжения коня

Комплекс снаряжения коня, обнаруженный в кург. 25 могильника Хан-каринский Дол, включал два роговых двухдырчатых псалия, бронзовые шарнирные удила, четыре роговых распределителя, роговые чум-бурный блок, застежку подбородного ремня, подпружную пряжку и две костяные подве ски. Псалии были изготовлены из отростков рога марала. Они круглые в сечении. На заостренных концах вырезаны изображения длинноклювой хищной птицы (мифический орел), а на расширяющихся – волка (см. рис. 8, 11). Следует отметить, что роговые пса-лии с зооморфными окончаниями достаточно хорошо известны в ранних памятниках пазырыкской культуры. При этом в каче стве хищного животного мог быть изображен как волк, так и представитель семейства кошачьих. Изделия такого типа выявлены, например, в материалах могильников Ала-Га-ил (кург. 19), Кок-Су I (кург. 26), Талдура I (кург. 4) [Шульга, 2015, с. 89; Сорокин, 1974; Могильников, Елин, 1982]. Следует подчеркнуть, что для скифо-сакского искусства характерна взаимозаменяемость образа волка и короткомордого хищника семейства кошачьих, поскольку в данном случае для мировоззрения кочевников первостепенное значение имело понятие хищника вообще, а не его видовая принадлежность [Королькова, 2006, с. 119; Переводчико-ва, 1994, с. 11].

Бронзовые кольчатые шарнирные удила (см. рис. 6, 1 ) встречаются преимущественно на памятниках раннего этапа пазырыкской культуры, хотя отдельные экземпляры известны и на последующих стадиях ее развития [Шульга, 2015, с. 95–96]. В качестве аналогов можно отметить удила из могильников Талдура I (кург. 4) [Могильников, Елин, 1982; Шульга, 2015, рис. 15, 9б ], Башадар (кург. 10), Боротал I (кург. 82) [Шульга, 2015, рис. 21, 4 ; 22, 11 ] и др.

1500 1000 500 Рубеж эр

Калиброванная дата, г. до н.э.

Рис. 10. Результаты радиоуглеродного датирования.

3 cм

Рис. 11. Прорисовка псалий и их поперечные сечения.

Три роговых распределителя имеют низкоцилиндрическую форму и перекрещивающиеся отверстия (см. рис. 9, 5–7 ). Аналогии наблюдаются в материалах памятника Чемал-Карьер [Там же, рис. 17, 6 ] и кург. 2 могильника Кызыл-Джар II [Могильников, 1983б; Шульга, 2015, рис. 14, 20 ]. Четвертый роговой распределитель был сделан в виде клыка кабана (см. рис. 7, 1 ). Такие распределители встречаются только в курганах раннего этапа пазырыкской культуры и являются надежным хронологическим индикатором (вторая половина VI – начало V в. до н.э.) [Шульга, 2015, с. 103]. При этом они получили очень ограниченное распространение среди кочевников Горного Алтая. В частности, подобные распределители обнаружены только в малых туэктинских курганах [Киселев, 1951, с. 295], кург. 1 могильника КокСу I [Сорокин, 1974] и кург. 4 могильника Черновая [Шульга, 2015, рис. 17, 8 , 9 ].

Роговой чумбурный блок (блок уздечного повода) был обнаружен с левой стороны скелета лошади. Это еще раз подтвердило вывод о том, что блоки уздечного повода как в раннескифское, так и в па-зырыкское время всегда крепились именно с этой стороны [Там же, с. 106–110]. По морфологическим признакам блок можно отне сти к типу простых, которые были характерны для раннепазырыкского времени. Аналоги обнаружены, например, в кург. 2 могильника Кызыл-Джар VIII [Могильников, 1983а; Шульга, 2015, рис. 14, 18].

Роговая застежка подбородного ремня имеет небольшой изгиб, копытовидное кососрезан-ное о снование и боковое отверстие на выгнутой стороне (см. рис. 9, 3 ). Изделия близкого типа известны в раннепазырыкских комплексах, например, в кург. 4 могильника Талдура I [Могильников, Елин, 1982]. На памятнике Чемал-Карьер I также найдена копытообразная роговая застежка подбородного ремня, но у нее боковое отверстие на вогнутой стороне [Шульга, 2015, рис. 17, 4 ]. Еще одно аналогичное изделие из рассматриваемого кургана выполняло функцию застежки суголовных ремней в районе затылка лошади (см. рис. 9, 4 ). П.И. Шульга отмечал, что такое использование застежек достоверно зафиксировано только при исследовании элитного кургана Пазы-рык I. Некоторые подобные изделия, возможно, были роговыми и выполняли функцию пуговиц [Шульга, 2015, с. 111–112; Грязнов, 1950, с. 55, рис. 20].

Две ко стяные подвески имеют одинаковую вытянутую форму с треугольными окончаниями (см. рис. 7, 2, 3 ). В верхней части, где на оборотной стороне находится элемент крепления, они расширяются, в нижней – сужаются. Крепились подвески одна под другой на налобный и нано сный ремни в средней их части. Налобные бляхи из дерева и кости хорошо известны по элитным курганам пазырык-ской культуры на могильниках Пазырык, Башадар, Туэкта и др. [Руденко, 1953, с. 154–156; 1960, с. 125; Шульга, 2015, с. 54, рис. 27, 1 ; рис. 33, 1 ; и др.]. Определенный интерес представляет круглая налобная бляха из золотой фольги, которая была обнаружена на черепе лошади в кург. 31 могильника Чинета II, расположенного в той же долине, что и Ханкарин-ский Дол [Дашковский, Мейкшан, 2015]. Вероятно, первоначально диск из золотой фольги крепился на основу из кожи (ткани) или дерева. По его краям зафиксированы небольшие отверстия. Налобные бляхи крепились с помощью двух тонких ремешков. Такой же принцип крепления зафиксирован в большинстве элитных курганов пазырыкской культуры [Шульга, 2015, с. 54, 64, рис. 33, 1 ].

Роговая подпружная пряжка представляет собой крупно е подпрямоугольное пластинчатое изделие без отверстия для свободного конца ремня, с перпендикулярным к рамке «крючковидным» шпеньком (см. рис. 9, 1). Согласно классификации П.И. Шульги, она относится к типу 1, варианту 1. По данным исследователя, из 105 подпружных пряжек, учтенных в материалах курганов пазырыкской культуры, выявлено 28 хорошо сохранившихся изделий данного типа [Там же, с. 124–125]. Наиболее близкими экземпляру из могильника Ханкаринский Дол являются пряжки из кург. 72 могильника Берель [Самашев, 2011, рис. 423; Шульга, 2015, рис. 47, 15], элитных курганов Туэкта I, Башадар II [Руденко, 1960, табл. LXV, 6; и др.], могильника Кастахта [Степанова, 1987, с. 168–183] и др.

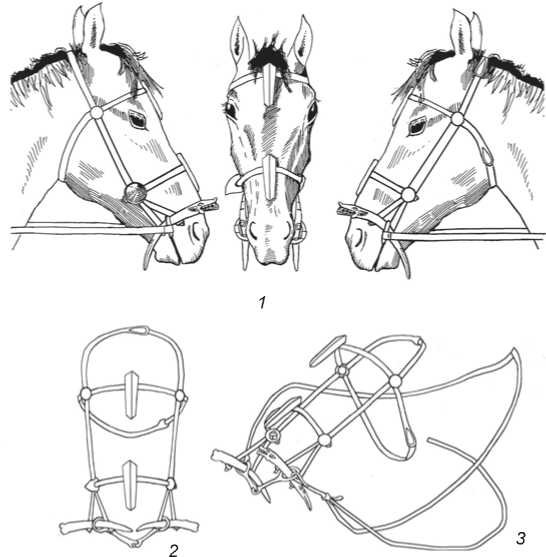

На основе атрибуции артефактов из кург. 25 реконструирована узда (рис. 12) и установлено расположение всех элементов конской амуниции, обнаруженных в погребении (рис. 13). Полученные данные дополняют научные знания об особенностях снаряжения лошади на раннем этапе пазырык-ской культуры и в целом достаточно хорошо согласуются с выводами других исследователей.

Заключение

Проведенное исследование показало, что кург. 25 могильника Ханка-ринский Дол является одним самых ранних среди исследованных курганов пазырыкской культуры не только Чинетинского археологического микрорайона, но и в целом СевероЗападного Алтая. Согласно результатам анализа археологического материала и радиоуглеродного датирования, курган относится ко второй половине (возможно, к концу) VI – началу V в. до н.э. Наличие сопроводительного захоронения лошади, полного комплекта ее снаряжения, а также социально значимых артефактов (гривна, боевой биметаллический кинжал и др.) указывает на то, что в данном кургане были погребены мужчина и женщина, имевшие достаточно высокий статус в кочевом социуме. Обнаружение разнообразных предметов снаряжения коня позволило представить детальную реконструкцию узды раннего этапа пазы-рыкской культуры Алтая.

Рис. 12. Реконструкция узды.

Рис. 13. Реконструкция расположения элементов снаряжения коня.

1 – псалии; 2 – бляха; 3 – чумбурный блок; 4 , 7 – распределители; 5 – подпружная пряжка; 6 – застежка суголовного ремня.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 19-49-220002 и № 19-59-15001.

Список литературы Исследование кургана раннего этапа пазырыкской культуры на могильнике Ханкаринский дол в Северо-Западном Алтае: хронология и атрибуция артефактов

- Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. – М.: Наука, 1980. – 256 c.

- Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. – Л.: Наука, 1950. – 90 с.

- Дашковский П.К. Могильник пазырыкской культуры Ханкаринский Дол на Алтае: характеристика погребального обряда и основные направления междисциплинарных исследований // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2016. – Вып. IX. – С. 42–66.

- Дашковский П.К. Радиоуглеродное и археологическое датирование погребения скифского времени на могильнике Чинета-II (Алтай) // Народы и религии Евразии. – 2018. – № 2 (15). – С. 9–23.

- Дашковский П.К., Мейкшан И.А. Изучение региональной элиты кочевников Южной Сибири, Западного Забайкалья и Северной Монголии эпохи поздней древности (на примере пазырыкского общества и хунну) // Элита в истории древних народов Евразии. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. – С. 99–107.

- Дашковский П.К., Тишкин А.А. Новые данные по радиоуглеродному датированию кургана № 5 могильника Ханкаринский Дол (Алтай) // Археология Западной Сибири и Алтая: опыт междисциплинарных исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. – С. 119–125.

- Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф. Скифская эпоха Горного Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. – Ч. III: Погребальные комплексы скифского времени Средней Катуни. – 292 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А. Скифская эпоха Горного Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – Ч. II: Погребально-поминальные комплексы пазырыкской культуры. – 234 c.

- Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. – М.: Наука, 1951. – 642 с.

- Королькова Е.Ф. Звериный стиль Евразии: Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скискую эпоху (VII–IV вв. до н.э.): Проблемы стиля и этнокультурной принадлежности. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2006. – 272 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка. – Новосибирск: Наука, 1987. – 302 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. – Новосибирск: Наука, 1991. – 190 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Сайлюгема. – Новосибирск: Наука, 1992. – 220 с.

- Кубарев В.Д. Диадемы и гривны из курганов Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 1. – С. 55–69.

- Кубарев В.Д., Кочеев В.А. Курга ны урочища Бураты // Археологические исследования в Горном Алтае в 1980–1982 годах. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1983. – С. 90–109.

- Кубарев В.Д., Шульга П.И. Пазырыкская культура (курганы Чуи и Урсула). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007. – 282 с.

- Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши мира». – М.: Наука, 1972. – 270 с.

- Маннай-Оол М.Х. Тува в скифское время. – М.: Наука, 1970. – 118 с.

- Могильников В.А. Курганы Кызыл-Джар I, VIII – памятники пазырыкской культуры Алтая // Вопросы археологии и этнографии Горного Алтая. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1983а. – С. 3–39.

- Могильников В.А. Курганы Кызыл-Джар II–V и некоторые вопросы состава населения Алтая во второй половине I тыс. до н.э. // Вопросы археологии и этнографии Горного Алтая. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1983б. – С. 40–71.

- Могильников В.А., Елин В.Н. Курганы Талдура I // КСИА. – 1982. – Вып. 170. – С. 103–109.

- Переводчикова Е.В. Язык звериных образов: Очерки искусства евразийских степей скифской эпохи. – М.: Вост. лит., 1994. – 206 с.

- Полосьмак Н.В. Исследование памятников скифского времени на Укоке // Altaica. – 1993. – № 2. – С. 21–31.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: Наука, 1953. – 402 с.

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. – М.; Л.: Наука, 1960. – 359 с.

- Самашев З.С. Берел. – Алматы: Таймас, 2011. – 236 с.

- Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 162 с. – (МИА; № 101).

- Сорокин С.С. Цепочка курганов времен ранних кочевников на правом берегу р. Кок-Су (Южный Алтай) // АСГЭ. – 1974. – Вып. 16. – С. 62–91.

- Степанова Н.Ф. Могильник скифского времени Кастахта // Археологические исследования на Алтае. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1987. – С. 168–183.

- Степанова Н.Ф. Гривны из погребений скифского времени Горного Алтая // Древности Алтая: Изв. Лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 2001. – № 7. – С. 89–94.

- Суразаков А.С. Горный Алтай и его северные предгорья в эпоху раннего железа: Проблемы хронологии и культурного разграничения. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1988. – 165 с., 49 ил.

- Суразаков А.С. Кош-Тал // Материалы по истории и этнографии Горного Алтая. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1993. – С. 25–45.

- Тишкин А.А., Дашковский П.К. Результаты радиоуглеродного датирования памятников пазырыкской культуры Ханкаринский Дол и Яломан III // Радиоуглерод в археологических и палеоэкологических исследованиях. – СПб.: Теза, 2007. – С. 291–299.

- Шульга П.И. Снаряжение верховой лошади в Горном Алтае и Верхнем Приобье. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2015. – Ч. II (VI–III вв. до н.э.). – 322 с.