Исследование кургана раннескифского времени на могильнике Усть-Иша-5 в предгорьях Алтая

Автор: Папин Д.В., Савко И.А., Анойкин А.А., Демин М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию курганного могильника раннескифского времени Усть-Иша 5, расположенного в Красногорском р-не Алтайского края, близ с. Старая Суртайка. Памятник в тридцатые годы XX в. был открыт С.М. Сергеевым, обследовался Б.Х. Кадиковым в 1961 г., а в 1997 г. в ходе раскопок экспедиции Бийского педагогического института было изучено 10 земляных курганов. В полевой сезон 2021 г. был исследован один самый большой курган некрополя, диаметром до 18 м. По периметру курганной насыпи и за ее пределами было обнаружено шесть детских погребений, представляющие собой небольшие ямы прямоугольной формы, ориентированные по линии запад - восток. Центральное погребение было потревожено в древности, в заполнение могилы были обнаружены фрагмент сосуда и несколько обломков бронзовых пронизок. Захоронение содержало останки одного субъекта, in situ сохранилась нижняя часть погребенного, позволившая реконструировать обряд трупоположения, как скорченно на правом боку головой в западный сектор. Предметы инвентаря и особенности ритуальной практики позволяют отнести раскопанный курган к раннескифскому времени (IX-VII вв. до н.э.). Установлено, что учитывая данные раскопок прошлых лет, памятник Усть-Иша 5 является наиболее изученным могильником начальной стадии раннего железного века предгорного Алтая. Его материалы демонстрируют появление новой традиции сооружения нескольких могил под одной курганной насыпью и использования камня в погребальном обряде, при этом сохраняются элементы, связывающие его с предыдущей эпохой финальной бронзы.

Предгорья алтая, курганный могильник, раннескифское время

Короткий адрес: https://sciup.org/145146087

IDR: 145146087 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0588-0593

Текст научной статьи Исследование кургана раннескифского времени на могильнике Усть-Иша-5 в предгорьях Алтая

Летом 2021 г. совместной экспедицией Алтайского государственного университета, Барнаульской лабораторией археологии ИАЭТ СО РАН и Алтайского государственного педагогического университета был исследован курган на памятнике Усть-Иша 5, расположенном в Красногорском р-не Алтайского края. Могильник состоит из 55 курганов и находится на высокой террасе правого берега р. Иша, в 1,48 км на юг-юго-восток от моста через р. Иша и в 1,68 км к юго-западу от устья р. Иша, в месте впадения в р. Катунь.

Некрополь был открыт в 1961 г. сотрудником Бийского краеведческого музея Б.Х. Кадиковым [Скопинцева, 1998а, с. 120]. Возможно, что он зафиксировал памятник, раскапывавшийся в начале тридцатых годов XX в. С.М. Сергеевым. В 1997 г. археологом Бийского пединститута Г.В. Скопинцевой, в разных частях могильного поля было исследовано 10 курганов, из которых девять было ограблено в древности, и один оказался непотревоженным [Там же].

Территория памятника расположена на высокой террасе правого берега р. Иша (высота от уреза воды р. Иша 70–90 м). Длина террасы около 300 м, а ширина около 100 м. С востока и юга территория памятника ограничена крутым склоном, спускающимся к р. Иша. Восточная часть опахивается и используется для посевов кукурузы. С северо-запада и запада объект археологического наследия ограничен оврагом, поросшим деревьями и кустарником.

Исследованный нами курган выделялся самой крупной насыпью на могильном поле и был обозначен на плане Г.В. Скопинцевой под номером семь [Скопинцева, 1998б, л. 19, рис. 11].

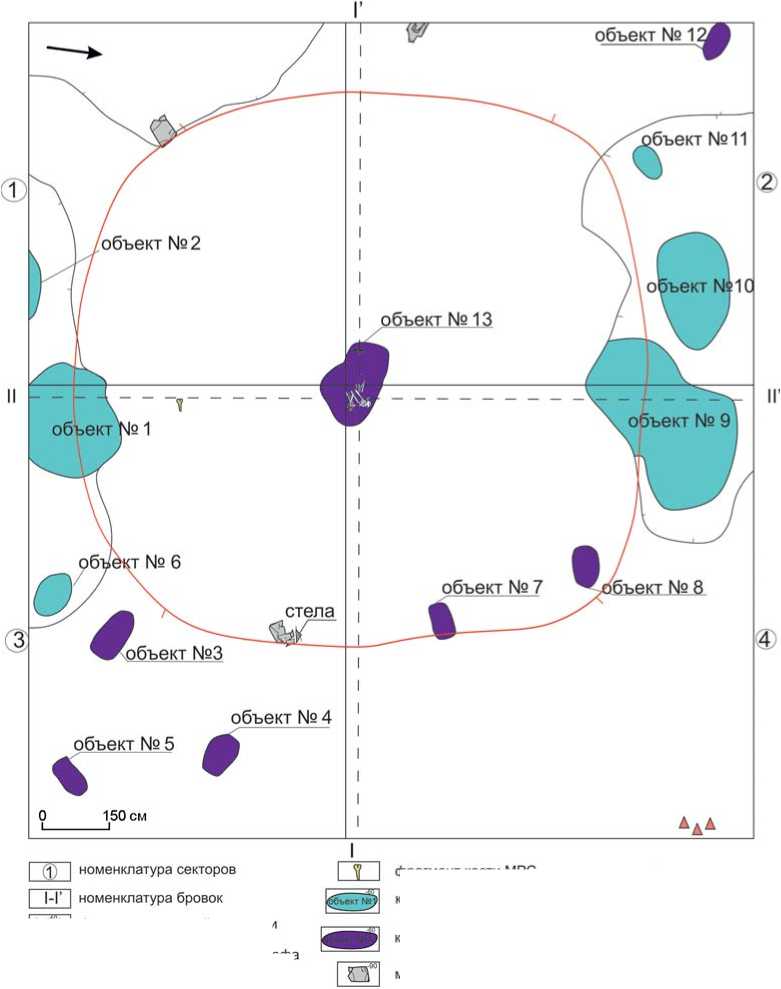

Описание погребального сооружения и сопроводительного инвентаря

Курган представлял собой земляную насыпь овальной формы, размерами 18 × 16 м, высотой до 0,9 м, ориентирован длиной осью по линии запад-северо-запад – восток-северо-восток, поверхность покрыта травой и кустарником. Общая площадь раскопа составила 288 м2, объект исследовался с уче- том полного изучения земляной насыпи и прилегающего к ней пространства. Для детальной фиксации и изучения внутренних стратиграфических разрезов раскапываемого участка через предполагаемый центр насыпи было размечено две перпендикулярные бровки шириной 0,3 м и длинной 16 м и 18 м, ориентированных по сторонам света запад-северо-запад – восток-северо-восток (бровка I–I’) и север-северо-восток – юг-юго-запад (бровка II–II’) соответственно. Бровки разделяли насыпь кургана на четыре прямоугольника, которые были обозначены нами как сектора (7 × 8 м – сектор 1; 8 × 9 м – сектор 2; 7 × 10 м – сектор 3; 9 × 10 м – сектор 4) (рис. 1).

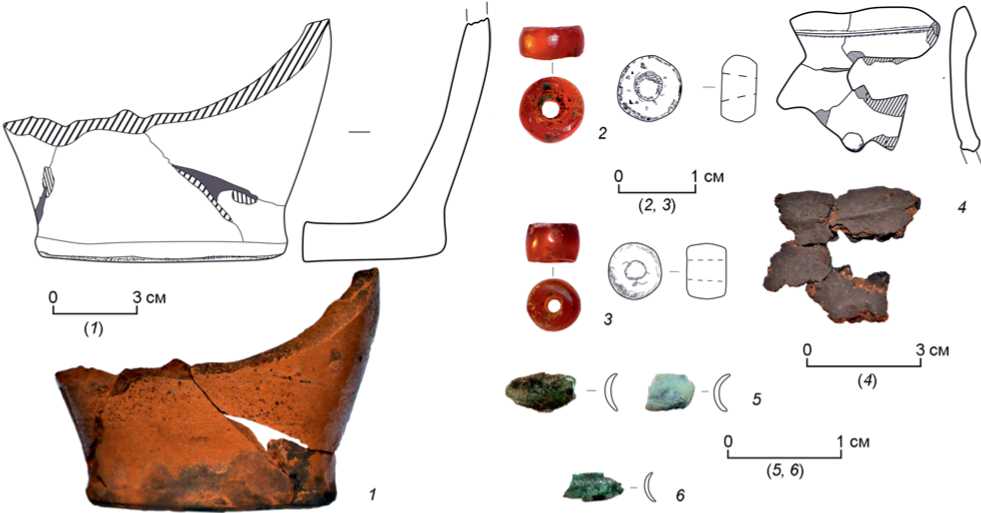

После снятия первого условного горизонта размеры насыпи уменьшились до 12,5 м в диаметре. В северном углу сектора № 4 на глубине 0,41 м (от уровня дневной поверхности) были найдены фрагменты лепной глазурованной керамики датируемой XVIII – первой половиной XX в (рис. 2, 1 ).

После разбора насыпи и зачистки по материку, в северной и южной частях раскопа, за предполагаемой границей кургана были зафиксированы ямы аморфной формы (объект № 1, 9, 10), размеры которых варьировались от 2,5 до 4,1 м в длину, от 1,5 до 2,4 м в ширину и от 0,4 до 0,98 м глубиной (от уровня материковой поверхности) (см. рис. 1). Заполнение ям было не однородно, наблюдалась слоистость из темно-серого и серо-желтого суглинка. Находок в ямах не обнаружено. Можно предположить, что ямы могли сооружаться с целью забора грунта для сооружения насыпи кургана.

Во время разбора насыпи в разных частях могильного пространства на глубине 0,21–0,69 м от дневной поверхности, встречались скопления рваных камней, самое большое из которых встречено в секторе № 3, состоявшее из пяти рваных камней общими размерами 0,72 × 0,48 × 0,10 м. Четыре камня располагались горизонтально, а один вертикально и углублен в материк. Вертикальный камень обозначен как стела и имел размеры – 0,33 × 0,57 × × 0,08 м, верхнее основание которого было отклонено на 10° к северо-западу (рис. 1). Не сколько камней располагались ближе к центру и, возможно, связаны с грабительским выбросом.

На уровне зачистки площади раскопа по материку, после разбора земляной насыпи в восточной

фрагмент кости MFC контур обнаружения объектов контур обнаружения объектов (могил)

место обнаружения рваного камня

|Д дД | фрагменты русской керамики I /*<67] границы обнаружения

V 'I локального понижения рельефа

Iграницы и глубина фиксации

I-— -у насыпи куогана

Рис. 1. Общий план кургана № 7 могильника Усть-Иша 5.

и северо-западной частях могильного пространства, на условных краях кургана и за его пределами были зафиксированы шесть объектов (№ 3–5, 7–8, 12), схожих по форме и ориентации (рис. 1). Объекты представляли собой ямы овальной формы с подпрямоугольными краями, размерами от 0,45 × 0,77 м до 0,57 × 1,10 м, глубиной от 0,08 до 0,45 м от уровня материковой поверхности. Объекты были ориентированы длинной стороной по линии запад-северо-запад – восток-юго-восток (объекты № 3–4, 12) и запад-юго-запад – восток-северо-восток (объекты № 5, 7–8). В 4 из 6 объектов, в западных секторах ям, были зафиксированы фрагменты моляров зубов новорожденных детей (объекты № 4–5, 7–8).

В одном из погребений (объект № 5) рядом с фрагментами зуба найдены две округлые бусины красного цвета (рис. 1, 2, 3 ). Бусина № 1 –кольцевидной, приплюснутой формы, размерами 8,6 × 8,9 мм, толщиной 4 мм. Бусина № 2 – шаровидной, приплюснутой формы, размерами 6,7 × 6,9 мм, толщиной 5 мм.

Другие объекты (№ 3, 12), из-за отсутствия материальных остатков, могут быть отнесены к погребениям лишь условно, по-видимому, останки детей не сохранились из-за плохой сохранности костей и особенностей почвы.

После фиксации и разбора бровок изучалось центральное погребение, обозначенное нами как объект № 13 (рис. 1) . Могила была потревожена

Рис. 2. Находки из кургана № 7 могильника Усть-Иша 5.

1 – керамический сосуд из насыпи кургана (сектор 4); 2, 3 – сердоликовые бусы (объекта № 5); 4 – фрагмент венчика сосуда (объекта № 13); 5, 6 – бронзовые пронизки.

в древности, при этом существенно повреждена. Пятно зафиксировано на уровне материкового слоя на глубине 0,90–0,97 м от дневной поверхности в центре кургана. Могильная яма изначально имела подпрямоугольную форму с округлым западным краем, и была размерами 0,96 × 1,88 м. Ориентирована длинной стороной по линии запад-северо-запад – восток-юго-восток. С юго-восточной части могилы фиксировался грабительский лаз овальной формы размерами 0,30 × 0,94 м. Заполнение могилы – серо-желтый суглинок. После зачистки дна нижний контур могильной ямы был меньше, чем верхний, и имел размеры 0,71 × 1,67 м. Дно могильной ямы достигало глубины 0,80–0,91 м от уровня зачистки по материку. В центре могильной ямы на глубине 0,20 м обнаружен фрагмент отогнутого и скошенного наружу венчика сосуда плохой сохранности, украшенного орнаментом в виде жемчужника (рис. 2, 4). В западном крае объекта на глубине 0,60 м встречен фрагмент бронзовой подвески размерами 0,4 × 0,8 мм очень плохой сохранности (рис. 2, 5), а также на глубине 0,61 м скопление костей ребер человека. У северной стенки на глубине 0,70 м встречены фрагменты бронзовой подвески, размерами 0,5 × 0,9 мм и 0,5 × 0,6 мм (рис. 2, 6). Захоронение содержало останки одного субъекта, анатомический порядок костей нарушен, кости торсальной части и черепа отсутствовали. Судя по сохранившимся в сочленении костям ног и таза, лучевой и локтевым костям, погребенный изначально был уложен на правый бок с согнутыми ногами, руки располагались в районе головы, ориентированной на запад. Кости стоп были вытянуты неестественным образом, что можно объяснить преднамеренной их перевязкой после захоронения или смещением конечностей в процессе трупных явлений уже после засыпки могилы. У длинных трубчатых костей были повреждены или совсем отсутствовали эпифизы, возможно они были затронуты грабителями.

Обсуждение результатов и выводы

В результате раскопок кургана № 7 могильника Усть-Иша-5 в 2021 г. было изучено одно центральное взрослое захоронение и четыре детских, еще два объекта были отнесены нами к детским могилам условно.

Методика раскопок сплошной площадью позволила зафиксировать за пределами насыпи, на уровне древнего почвенного горизонта ямы до 1 м глубиной, в профиле которых видны следы оползания и затеков воды, связанные с эрозией верхних слоев почвы. Это может свидетельствовать о том, что ямы специально не зарывали, они могли сооружаться с целью взятия грунта для сооружения насыпи кургана и одновременно являлись частью его архитектурной композиции.

Судя по анатомическому расположению костей в могильных ямах, все погребенные в кургане были ориентированы головой в западный сектор. Детские могилы были зафиксированы на краю или за пределами насыпи, что указывает на то, что погребения совершались после сооружения кургана. В то же время детские могилы, находящееся на краях курганной насыпи, не выходили за пределы ям, сооружавшихся для забора грунта, то есть погребения и ямы находились в разных сторонах сооружения, таким образом, ямы ограничивали сакральное пространство конкретного погребального объекта.

Обнаружение бус в детском погребении (объект № 5) является нечастым явлением. Нахождение подобных украшений в районе черепа (в объекте 5 они найдены недалеко от остатков зубов) предполагают наличие головного убора или наплечной одежды у погребенного [Головченко, 2019, с. 200]. Бусы из сердолика найдены и в раннескифских памятниках Горного Алтая [Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003, с. 87].

Центральное погребение было ограблено еще в древности, грабители сориентировали грабительский лаз на ту часть могилы, где располагалась тор-сальная часть и череп скелета. Непотревоженными остались лишь кости ног и таза, по которым можно сказать, что умерший лежал на правом боку в сильно скорченном положении. Традиция скорченного положения погребенного головой в западный сектор на Алтае была распространена в переходное время от поздней бронзы к раннему железному веку [Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 52–53; Абдулганеев, Папин, 1999, с. 7; Фролов, 2008, с. 146]. По обряду захоронения и инвентарю погребальный комплекс соотносится с захоронениями могильников Берёзовка-1, Суртайка-1,2 раннескифского времени [Аб-дулганеев, Папин, 1999, с. 6–7]. Фрагмент керамики со скошенным и отогнутым наружу венчиком, орнаментированный жемчужником, находит точные аналогии на памятниках переходного времени (от бронзового века к раннему железному веку): Ближние Елбаны-1 [Грязнов, 1956, с. 68–75], Солонцы-3 и Усть-Иша-2, Усть-Иша-3а [Абдулганеев, Папин 1999, с. 6, Абдулганеев, 2007, с. 106]. Трубчатые (гладкие) бронзовые подвески датируются широким хронологическим периодом от эпохи бронзы до раннего железного века [Грязнов, 1956, табл.V.]. В большинстве случаев эти украшения в раннем железном веке были частью головного убора и обнаружены зачастую в женских погребениях [Голов-ченко, 2019, с. 96–97].

Наличие центрального подкурганного захоронения и связанных с ним детских могил может свидетельствовать о появления новой традиции многомогильных захоронений под одной курганной насыпью. В раннем железном веке это явление имело широкое распространение с IV в. до н.э. по 592

I–II вв. н.э., и, по мнению ряда исследователей, связано с демографическим взрывом, вызванным как внутренним ростом населения, так и миграцией на Алтай соседнего населения кулайской и саргатской культуры [Фролов, 2008, с. 69]. В то же время, для быстрянской культуры предгорного Алтая многомогильные захоронения под курганом редки, хотя данная традиция довольно устойчива и сохранялась на протяжении всего периода существования этой культуры [Радовский, Серегин, 2020, с. 27]. Вместе с тем, данный вопрос можно рассматривать и с методической точки зрения, так как до настоящего времени курганы предгорного Алтая раскапывались исключительно только по насыпи. И, соответственно, все раскопанные курганы интерпретировались как одиночные подкурганные захоронения. На рассматриваемом нами могильнике Г.В. Скопинцевой только в одном случае было зафиксировано боковое захоронение, то же самое и относится к курганам могильника Суртайка 2, изученного С.М. Сергеевым.

Раскопанное в 2021 г. нами погребальное сооружение соответствует изученным в 1997 г. курганам, в насыпях которых также встречались отдельные камни, положение костяков в погребениях скорченно на боку, головой в западный сектор, вну-тримогильные конструкции преимущественно отсутствовали, лишь в трех прослежены деревянные обкладки стен [Скопинцева, 1998а, с. 120–123]. Но в отличие от работ предыдущих археологов, нами сплошным раскопом была вскрыта большая площадь, показавшая наличие детских могил за пределами курганной насыпи (безусловно связанных общей планировкой с центральным погребением), а также каменной стелы, поставленной с востока.

Обобщая все вышесказанное, необходимо отметить, что в настоящее время могильник Усть-Иша 5 является наиболее исследованным памятником раннескифского времени предгорно-равнинного Алтая, где в разное время было изучено не менее 20 курганов, имеющих одинаковые черты погребального обряда. Впервые в заполнение погребения была найдена керамика, имеющая аналогии на поселениях переходного времени от бронзы к железу. На возможность этого ранее указывал М.Т. Аб-дулганеев, говоря о том, что городища Усть-Иша 2 и Усть-Иша 3а, находятся в прямой видимости от могильника Усть-Иша 5 [Абдулганеев, Папин, 1999, с. 6–7]. Другим важным моментом было установление того, что межкурганное пространство заполнено грунтовыми погребениями, планиграфически связными с центральным захоронением кургана. Данный факт позволяет по новому оценить процесс генезиса традиций погребальной практики в раннескифское время на территории предгорного Алтая.

Список литературы Исследование кургана раннескифского времени на могильнике Усть-Иша-5 в предгорьях Алтая

- Абдулганеев М.Т., Папин Д.В. Памятники раннескифского времени в междуречье Бии и Катуни // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1999. - С. 5-13.

- Абдулганеев М. Т. Городище Усть-Иша-2 в северных предгорьях Алтая // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. - Вып. XVI. - С. 101-109.

- Головченко Н.Н. Предметный комплекс одежды населения Верхнеобского бассейна эпохи раннего железа: дис.. канд. ист. наук. - Новосибирск, 2019. - 364 с.

- Грязнов М.П. История древних племён Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. - 163 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А. Скифская эпоха Горного Алтая. Часть I. Культура населения в раннескифское время. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1997. - 232 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А. Скифская эпоха Горного Алтая. Часть II: Погребально-поминальные комплексы пазырыкской культуры. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. - 234 с.

- Радовский С.С., Серегин Н.Н. Погребальные сооружения населения быстрянской культуры скифо-сакского времени (северные предгорья Алтая) // Северные Архивы и Экспедиции. - 2020. - T. 4. - № 1. - С. 20-37.

- Скопинцева Г.В. Новый могильник раннескифского времени в предгорьях Алтая // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998а. - Вып. ГХ. - С. 120-124.

- Скопинцева Г.В. Отчет об археологической разведке и раскопках экспедиции БГПИ в июне-июле 1997 г. в Красногорском районе Алтайского края // Архив ИА РАН. - 1998б. - Ф.1/Р. 1. - № 21386. - 55 л.

- Фролов Я.В. Погребальный обряд населения Барнаульского Приобья в VI в. до н.э. - II в. н.э. (по данным грунтовых могильников). - Барнаул: Азбука, 2008. - 479 с.