Исследование мелкомасштабной структуры поляризационного джета во время геомагнитной бури 20 апреля 2018 г

Автор: Синевич А.А., Чернышов А.А., Чугунин Д.В., Милох В.Я., Могилевский М.М.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

В настоящей работе проведено исследование мелкомасштабной структуры поляризационного джета в субавроральной области во время геомагнитной бури 20 апреля 2018 г. Представлены результаты измерений параметров плазмы внутри поляризационного джета с максимальной частотой опроса 1 кГц с помощью зондов Ленгмюра, установленных на микроспутнике NorSat-1. В результате исследования установлено наличие неоднородностей температуры и концентрации электронов внутри поляризационного джета с пространственными размерами десятки - сотни метров. Подтверждены известные ранее особенности развития поляризационного джета, а также обнаружено, что в рассмотренном случае с развитием геомагнитной активности распределение температуры электронов внутри джета разделяется на два ярко выраженных пика.

Поляризационный джет, субавроральная ионосфера, геомагнитная активность, спутниковые данные

Короткий адрес: https://sciup.org/142230063

IDR: 142230063 | DOI: 10.12737/szf-71202103

Текст научной статьи Исследование мелкомасштабной структуры поляризационного джета во время геомагнитной бури 20 апреля 2018 г

Субавроральная ионосфера — область ионосферы Земли в интервале геомагнитных широт от 50°–55° до 65°–70°, расположенная между проекциями по силовым линиям геомагнитного поля плазмопаузы и экваториальной границы аврорального овала. Другими словами, субавроральная ионосфера является переходной зоной между среднеширотной и высокоширотной ионосферой. Ее положение быстро меняется во время геомагнитной активности. В этой об- ласти ионосферы наблюдаются физические процессы и явления, отсутствующие или менее выраженные на других широтах, например: формирование главного ионосферного провала (ГИП) в широтном распределении электронной плотности плазмы [Степанов и др., 2017]; формирование полярной стенки провала за счет высыпания низкоэнергичных электронов на экваториальной границе диффузных вторжений [Брюнелли, Намгаладзе, 1988]; образование провала легких ионов в верхней ионосфере

[Гальперин и др., 1990] ; радиоаврора [Котова и др., 2020] ; появление красных дуг в фоновом свечении верхней атмосферы [Иевенко и др., 2001] ; STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement) [MacDonald et al., 2018] . В этой зоне наблюдаются также узкие потоки быстрых субавроральных ионных дрейфов к западу вблизи проекции плазмопаузы на высотах области F-слоя ионосферы, которые наиболее заметно проявляются во время магнитных бурь/суббурь на фоне крупномасштабной конвекции плазмы [Foster et al., 1978; Anderson et al., 1991] . Впервые такие потоки были зарегистрированы на советском спутнике «Космос-184» и получили название «поляризационный джет» (ПД) [Гальперин и др., 1973а, б; Galperin et al., 1974] . В англоязычной литературе после работы [Spiro et al., 1979] , в которой узкие потоки ионных дрейфов изучались по данным американского спутника Atmosphere Explorer C, за этим явлением закрепилось название «субавроральный ионный дрейф» (Subauroral Ion Drifts, SAID). На ионосферных высотах ширина полосы поляризационного джета по широте составляет 1°–2°, а скорость дрейфа — от ~1 км/с и более в западном направлении, что регистрируется в вечернем и ночном секторах местного магнитного времени (MLT). В то же время в вечернем секторе (<20 MLT) встречаются широкие потоки ионных дрейфов [Karlsson et al., 1998; Figueiredo et al., 2004] . В работе [Foster, Burke, 2002] были объединены эти два вида наблюдаемых субавроральных ионных дрейфов: узкие струи ионного дрейфа (ПД) и широкие области ионосферной конвекции к западу с большими скоростями, а также связанные с ними электрические поля под названием «субавроральный поляризационный поток» (Subauroral Polarization Stream, SAPS), тем самым подразумевается, что механизмы их формирования являются одинаковыми. Эти явления (SAPS и ПД) наблюдались и исследовались как по спутниковым данным, так и по наземным измерениям цепочки ионосферных станций и радаров некогерентного рассеяния радиосигналов [Anderson et al., 1991, 1993, 2001; Foster, Vo, 2002; Galperin, 2002; Бондарь и др., 2005; Koustov et al., 2006; Степанов и др., 2011, 2017, 2019а, б; Халипов и др., 2016а, б и т. д.]. Падение плотности ионосферной плазмы в F-слое внутри поляризационного джета существенно влияет на условия прохождения коротковолнового радиоизлучения, что указывает на практическую важность изучения ПД.

Несмотря на важность использования разнообразных наземных средств наблюдения для изучения и анализа свойств ПД и SAPS, а также развития аналитических моделей и численного моделирования, наибольшую ценность представляют непосредственные измерения, которые могут быть получены только при пролете спутника через субавроральную зону во время развития ПД/SAPS. Как было отмечено выше, ПД открыли благодаря спутникам «Космос-184» и Atmosphere Explorer C [Гальперин и др., 1973а, б; Galperin et al., 1974; Spiro et al., 1979]. В дальнейшем спутниковые данные интенсивно использовались для определения свойств и структуры ПД и SAPS. На основе наблюдений многочисленных космических миссий были предложены механизмы возникновения и обнаружены характерные особенности в поведении ПД/SAPS во время развития геомагнитных бурь и суббурь. Например, использовались данные спутников OGO-6 [Maynard, 1978], «Ореол-1 и -2» [Хали-пов и др., 1977; Гальперин и др., 1977], ICEE-1 [Maynard et al., 1983], «Ореол-3» [Benkova et al., 1985], DE-1 и DE-2 [Anderson et al., 1993], CRESS [Rowland, Wygant, 1998; Burke et al., 1998], Freja [Karlsson et al., 1998], Astrid-2 [Figueiredo et al., 2004], АМРТЕ/ССЕ [Khalipov et al., 2003], DEMETER [Seran et al., 2008], Cluster, THEMIS и Van Allen Probes (RBSP) [Mishin et al., 2017]. Большое количество работ по изучению ПД и SAPS проведено с использованием данных серии спутников DMSP. Данные DMSP применялись для статистического анализа характеристик ПД и SAPS в том числе совместно с данными радаров некогерентного рассеяния и цепочки ионосферных станций, полученными во время пролета спутников DMSP поперек субаврорального поляризационного потока. Кроме того, наблюдения DMSP использовались для сопоставления с результатами, полученными с помощью других спутников (например, [Anderson et al., 2001; Foster, Burke, 2002; Foster, Vo, 2002; Mishin et al., 2010; Wang et al., 2012; Mishin, 2013; He et al., 2014; Халипов и др., 2016а, б] и другие).

Комплексные исследования с участием разнообразных космических миссий позволили выявить основные крупномасштабные черты в формировании и развитии ПД и SAPS, определить место, где с максимальной вероятностью появляются субавроральные ионные дрейфы, и время их появления, а также установить их связь с геомагнитными возмущениями. Однако многие спутники не были оснащены необходимыми приборами для более глубокого изучения характеристик электромагнитных и плазменных возмущений, наблюдаемых на высотах внешней ионосферы при пролете над субавроральными широтами во время существования ПД, или научная аппаратура на борту спутников не позволяла проводить измерения с высоким временным разрешением. Мелкомасштабные процессы внутри ПД/SAPS практически не исследованы, и здесь остается много вопросов. В настоящей работе мы используем данные микроспутника NorSat-1, который проводил измерения параметров ионосферной плазмы (in situ) зондами Ленгмюра с максимальной частотой опроса 1 кГц (для сравнения: измерения плотности плазмы на спутнике DMSP доступны с частотой опроса 1 Гц). Это позволяет исследовать мелкомасштабную структуру ПД в субавроральной области во время геомагнитной активности, что и является основной целью работы.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРНОЙ ПЛАЗМЫ

Норвежский микроспутник NorSat-1 (масса ~16 кг, размеры 23×39×44 см) запущен 14 июля 2017 г. с космодрома Байконур на круговую солнечно-синхронную орбиту с наклонением 98°, высотой ~600 км и периодом обращения 95 мин. Основной задачей спутника является идентификация судов в норвежских водах с помощью Automatic Identification System (AIS).

Кроме этого, на спутнике установлено два научных прибора: Compact Lightweight Absolute Radiometer (CLARA) для наблюдения за солнечным излучением и разработанный в Университете Осло multi-Needle Langmuir Probe (m-NLP) — многоигольный зонд Ленгмюра [Hoang et al., 2018] .

Как известно, классический зонд Ленгмюра производит измерения на диапазоне напряжений, строя вольт-амперную характеристику, из которой вычисляются параметры плазмы. Поскольку охват всего диапазона требует времени, временное разрешение получаемых плазменных параметров, как правило, невысоко, что затрудняет исследование мелкомасштабных плазменных структур. Многоигольная система зондов Ленгмюра, установленная на микроспутнике NorSat-1, представляет собой четыре цилиндра (иглы), находящиеся под разными фиксированными напряжениями в области электронного насыщения вольт-амперной характеристики [Hoang et al., 2018] .

Отсутствие необходимости охватывать диапазон напряжений обеспечивает возможность измерять ток электронов с гораздо большей частотой, что позволяет получить высокочастотные характеристики плазмы. Ток насыщения электронов цилиндрического зонда с радиусом много меньше дебаевского радиуса экранирования определяется теорией приближения ограниченного орбитального движения (Orbital-Motion-Limited, OML), основы которой разработаны Мотт-Смитом и Ленгмюром [Mott-Smith, Langmuir, 1926] . Для определения плотности электронов N e при измерениях системой зондов Ленгмюра используются по меньшей мере два цилиндрических зонда, работающих при различных фиксированных напряжениях [Jacobsen et al., 2010] :

N = — P^I^H e KA\ AV ’ где K — константа, равная

3/2

—Д a ( i । )2

π m e

— раз-

ность квадратов собранных токов; A — площадь поверхности зонда; A Vb— разность напряжений зондов.

Ключевой особенностью m-NLP является возможность определять электронную концентрацию без необходимости знать потенциал плазмы и температуру электронов. Для расчета температуры электронов в электронвольтах использована следующая формула:

T =

R ( V s + V p2 ) - (V s + V J

1 - R

здесь V s — потенциал спутника; V p1 и V p2 — фиксиро-

I 2

ванные потенциалы зондов; R = -I1-; где Icl и Ic2 —

I c22

значения токов, измеренные зондами, которые находятся под потенциалами V p1 и V p2 соответственно.

Поскольку потенциал спутника нам неизвестен, то в области электронного насыщения вольт-амперной характеристики зондов Ленгмюра точные значения температуры с помощью данной формулы рассчитать невозможно. Однако, хотя абсолютная температура электронов не может быть получена без знания потенциала спутника в соответствии с теорией зондов Ленгмюра, можно рассчитать абсолютное изменение температуры и, таким образом, изучить изменение температуры по времени и широте. Следовательно, температуру Te далее в тексте не следует воспринимать в строгом смысле понятия «температура».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ АНАЛИЗ

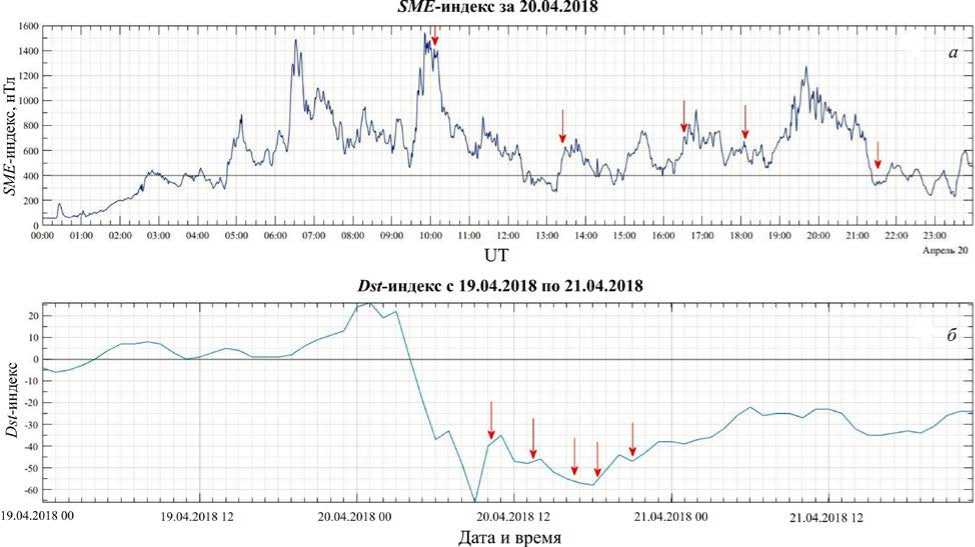

В данном исследовании рассматривается буря 20 апреля 2018 г. На рис. 1 представлены геомагнитные индексы SME ( а ) [Newell, Gjerloev, 2011] и Dst ( б ) [Nose et al., 2015] , характеризующие геофизическую обстановку 20 апреля и 19–21 апреля 2018 г. соответственно. Для наглядности красными стрелками на рис. 1, а , б указаны моменты времени рассмотренных далее пролетов спутника. Оси абсцисс на рис. 1, а , б представлены разной длительности специально для того, чтобы по рис. 1, б (график Dst -индекса) можно было увидеть все фазы бури. Меньший временной интервал оси абсцисс на рис. 1, а выбран для того, чтобы лучше показать изменение SME -индекса между пролетами NorSat-1. Умеренная геомагнитная буря началась после 02 UT. Как следует из рис. 1, а , максимальное значение SME -индекса, характеризующего авроральный электроджет, наблюдалось приблизительно в 10 UT и достигало более 1500 нТл. Как видно на рис. 1, б , около 10 UT 20 апреля начинается фаза восстановления геомагнитной бури, и в это же время авроральная геомагнитная активность (рис. 1, а ) наиболее высока. Таким образом, 20 апреля 2018 г. вероятность обнаружить поляризационный джет — наибольшая [Anderson et al., 1993; Foster, Vo, 2002] .

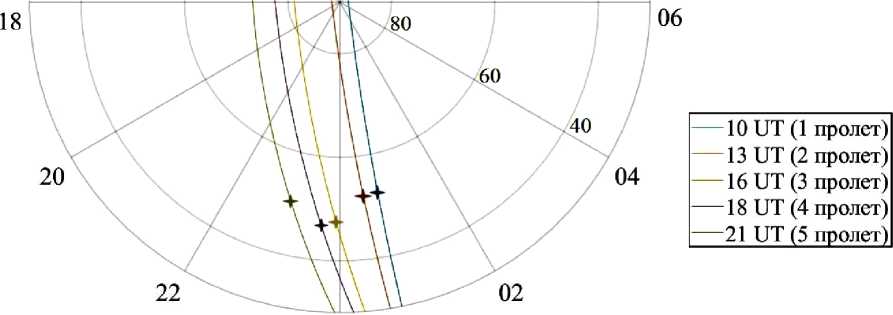

На рис. 2 представлены траектории рассмотренных далее пролетов спутника NorSat-1. По угловой оси отложено местное магнитное время, на радиальной оси показаны инвариантные широты. Крестиками на рис. 2 обозначены середины ПД во время каждого пролета спутника. Поскольку орбита спутника — круговая солнечно-синхронная, его высота над поверхностью Земли практически не менялась в рассматриваемом в исследовании временном интервале и составляла ~600 км.

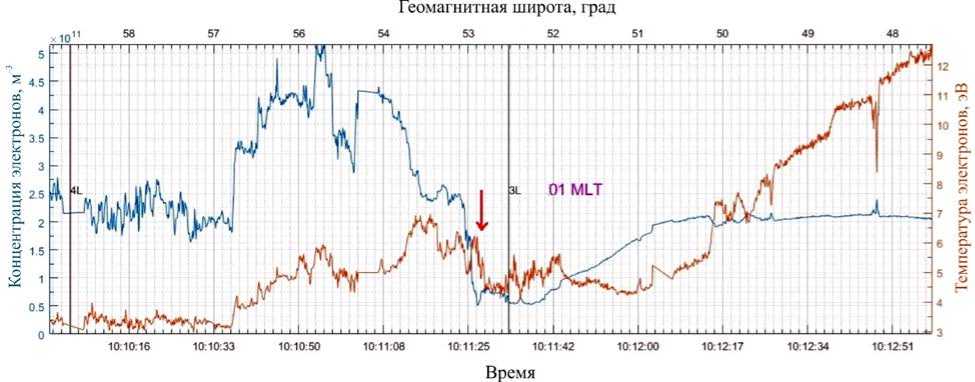

Обработанные измерения зондов Ленгмюра в субавроральной ионосфере во время пролета спутника NorSat-1 из северной полярной шапки в сторону экватора на высоте около 600 км представлены на рис. 3. На рис. 3 показаны вычисленные значения концентрации и температуры электронов методом, описанным в предыдущем разделе. Поскольку измерения проводились с номинальной частотой опроса около 1 кГц, на графиках приведены значения, усредненные по 100 точкам, т. е. при обработке данных применена процедура скользящего среднего. На рис. 3 показаны результаты измерения с 10:10:10 до 10:13:00 UT, когда спутник находился в Северном полушарии в околополуночном секторе (~01 MLT)

Рис. 1. Индексы SME 20 апреля 2018 г. ( а ) и Dst 19–22 апреля 2018 г. ( б ). Красными стрелками указаны моменты времени рассмотренных далее пролетов спутника (10, 13, 16, 18 и 21 UT); серой линией — уровни 400 нТл ( а ) и 0 Dst ( б )

Рис. 2. Траектории пролетов спутника NorSat-1 20 апреля 2018 г. в 10, 13, 16, 18 и 21 UT в полярных координатах. По угловой оси отложено MLT, по радиальной оси — инвариантные широты; крестиками отмечены местоположения ПД на траекториях пролета спутника и SME-индекс имел максимальное значение. На левой оси ординат отложены значения электронной концентрации (синяя кривая), на правой — температуры электронов (красная кривая), на нижней горизонтальной оси — время измерений (UT), на верхней — инвариантная широта спутника. Вертикальными черными линиями отмечены моменты времени, когда спутник пересекал L-оболочки.

Из орбитальных данных следует, что в этот отрезок времени спутник находился на субавроральных и плазмосферных широтах. Точное положение границ субавроральной ионосферы только по измерениям концентрации электронов определить нельзя, для этого требуются одновременные измерения высыпаний энергичных электронов и протонов. Однако на основе многих предыдущих исследований ПД мы можем сделать косвенные оценки границ во внутренней магнитосфере и указать, в какой момент спутник наиболее вероятно пролетал через область поляризационного джета. Как известно из различных работ (например, [Galperin, 2002]), ПД находится внутри главного ионосферного провала и часто располагается на его полярной стенке, на границе диффузных высыпаний электронов (Soft Electron Boundary, SEB). На рис. 3 видно, что в 10:11:25 происходит быстрое уменьшение концентрации электронов, а затем вплоть до 10:12:04 идет постепенное восстановление плотности плазмы. С большой уверенностью можно утверждать, что спутник в это время пересекал ГИП, минимум которого приходится примерно

Рис. 3 . Изменение температуры и концентрации электронов при пролете спутника NorSat-1 в 10:10:10–10:13:00 UT 20 апреля 2018 г. Красная стрелка отмечает положение поляризационного джета; черные вертикальные линии — моменты времени, когда спутник пересекал L-оболочки 4 и 3

на 53° инвариантной широты. Полярнее ГИП (рис. 3) концентрация электронов увеличена по сравнению с фоновыми значениями в ~2 раза, что вызвано высыпаниями заряженных частиц из магнитосферы. Таким образом, можно сказать, что ПД должен располагаться на полярной стенке ГИП. Действительно, если посмотреть на значения электронной температуры, то заметно, что в области полярнее ГИП температура повышена, что является следствием высыпаний электронов, однако и на полярной границе ГИП виден небольшой всплеск температуры. Этот момент времени на рис. 3 показан красной стрелкой.

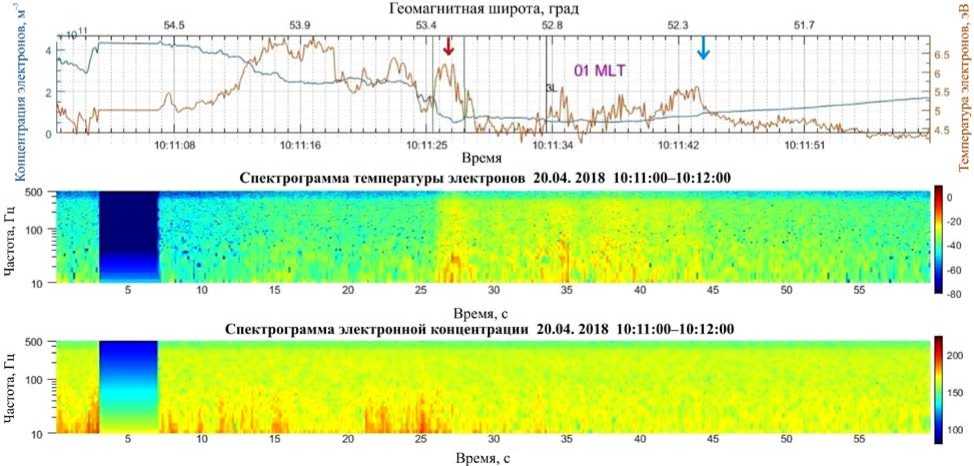

На рис. 4 приведены более подробные измерения во время данного пролета. Видно, что на полярной границе ГИП наблюдается локальный провал концентрации электронов, который сопровождается увеличением электронной температуры в ~1.5 раза. Этот момент времени показан красной стрелкой (верхняя панель). Такое поведение концентрации и температуры электронов, а также положение провала дают нам основание утверждать, что спутник в этот момент времени пересекал ПД. Поляризационный джет регистрировался в 10:11:25–10:11:30 UT, его приблизительные границы (показаны на этом и следующих рисунках зелеными линиями) лежали в пределах от 53.37° до 53.22° инвариантной широты. Таким образом, пространственный размер ПД по широте составлял ~0.15°, что на высоте 600 км над поверхностью Земли соответствует ширине 18 км. К тому же, как следует из графиков температуры и концентрации электронов (верхняя панель), кроме узкой структуры ПД на полярной кромке ГИП можно увидеть еще несколько областей с увеличенной относительно фона температурой, которые совпадают с небольшим падением концентрации. Это говорит о том, что внутри ГИП существует несколько узких структур, которые находятся экваториальнее ПД. Поскольку ПД сопровождается сильным меридиональным дрейфом со скоростью, превышающей скорость звука, то следует ожидать образования в нем мелкомасштабных плазменных неоднородностей, вызванных различными неустойчивостями, напри- мер Фарли—Бунемана. Для их обнаружения на средней и нижней панели рис. 4 представлены спектрограммы температуры и концентрации электронов соответственно, полученные с помощью дискретного преобразования Фурье неусредненных спутниковых данных. Спектрограммы показывают повышение спектральной интенсивности температуры электронов на частотах до ~300 Гц и спектральной интенсивности концентрации электронов на частотах до ~100 Гц. Следует отметить, что пик спектральной интенсивности концентрации появляется на ~1 с раньше, чем аналогичный пик температуры. Этот эффект, скорее всего, вызван фурье-обработкой резкого перепада концентрации электронов. По данным спектрограммам можно сделать вывод о наличии мелкомасштабных неоднородностей температуры внутри ПД с пространственными размерами десятки — сотни метров.

Кроме того, на рис. 4 экваториальнее поляризационного джета простирается область, со стороны экватора ограниченная небольшим подъемом электронной концентрации (показан синей стрелкой) на 52.2° инвариантной широты (10:11:44 UT). Внутри данной области присутствует несколько участков, на которых заметны повышения электронной температуры в ~1.2 раза и соответствующие им возрастания спектральной интенсивности на частотах до ~250 Гц (средняя панель). На основании вышесказанного, а также если предположить, что полярная граница этой области совпадает с полярной границей ПД, можно высказать гипотезу о том, что данная область является широким потоком субавроральной конвекции на запад (SAPS), внутри которого обычно располагается поляризационный джет [Foster, Burke, 2002] .

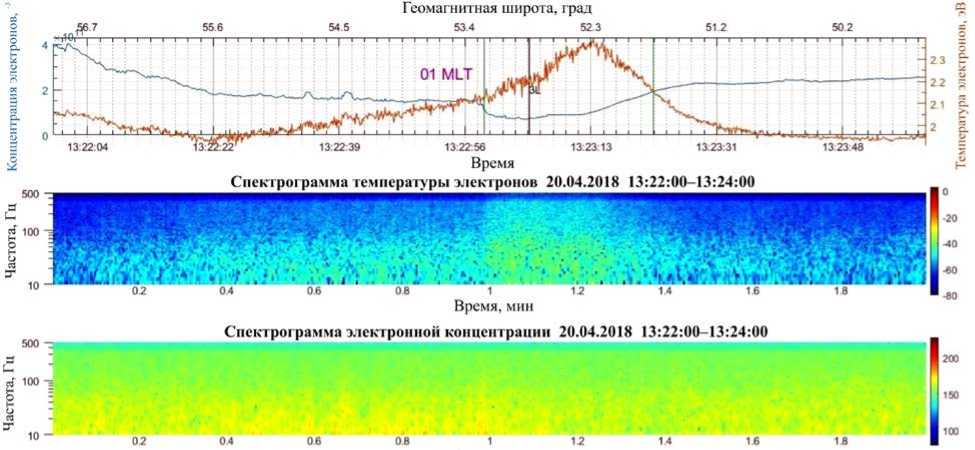

На рис. 5 представлен пролет спутника в 13 UT в околополуночном секторе 01 MLT. Поляризационный джет наблюдался в 13:22:56–13:23:21 UT на 53.3°–51.74° инвариантной широты. Видно (верхняя панель), что за три часа, прошедшие со времени первого пролета (10 UT), поляризационный джет расширился в сторону экватора и его ширина составила

Рис. 4 . Изменение концентрации и температуры электронов при пролете в 10 UT и их спектрограммы. Красная стрелка — поляризационный джет; вертикальные зеленые линии — приблизительные границы поляризационного джета; вертикальная черная линия — момент времени, когда спутник пересекал L-оболочку 3; синяя стрелка — предполагаемая экваториальная граница субаврорального потока конвекции на запад (SAPS)

Время, мин

Рис. 5. Изменение концентрации и температуры электронов при пролете в 13 UT и их спектрограммы. Вертикальные зеленые линии — приблизительные границы поляризационного джета; вертикальная черная линия — момент времени, когда спутник пересекал L-оболочку 3

~1.54°, т. е. ~188 км. При этом его полярная граница осталась приблизительно на той же широте — около 53.3°. Провал концентрации в ПД стал более выраженным и глубоким: его полярную границу можно увидеть по падению концентрации электронов в ~1.5 раза по сравнению с фоновыми значениями в ГИП в течение 1–2 с. Экваториальная граница ПД менее выражена, концентрация электронов при ее пересечении растет в течение ~10 с, при этом концентрация внутри ПД и снаружи за экваториальной границей различается в ~2 раза. Это говорит о том, что экваториальная граница ПД совпадает с аналогичной границей ГИП. Таким образом, можно ска- зать, что за три часа, прошедшие с момента его возникновения, поляризационный джет переместился от полярной стенки главного ионосферного провала к его экваториальной стенке. Кроме того, на рис. 5 заметно, что пик распределения температуры электронов внутри ПД сместился от середины ближе к экваториальной границе и теперь расположен на инвариантной широте 52.3° (около 13:23:13 UT). По спектрограммам электронной температуры и концентрации, представленным на средней и нижней панели рис. 5 соответственно, можно сказать, что по сравнению с пролетом в 10 UT спектральная интенсивность на высоких частотах снизилась в ~2 раза. Это можно объяснить тем, что, согласно рис. 1, а, 20 апреля 2018 г. в 13 UT авроральная геомагнитная активность была наименьшей: значение SME-индекса составляло ~250 нТл. Кроме того, повышение интенсивности на спектрограмме температуры электронов внутри ПД относительно фона располагается от полярной стенки ПД на инвариантной широте 53.3° до пика распределения температуры на инвариантной широте 52.3°.

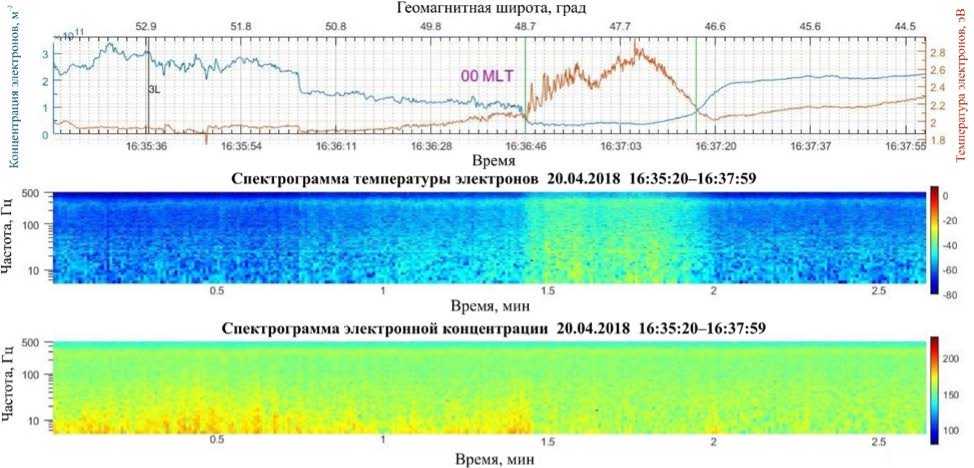

На рис. 6 представлен пролет в 16 UT в секторе 0 MLT. Согласно рис. 6, к моменту данного пролета поляризационный джет расширился по широте до ~1.7°, что соответствует ~207 км, его приблизительные границы в интервале времени 16:36:46– 16:37:16 UT лежат от 48.3° до 46.8° инвариантной широты. Заметно, что спустя три часа с момента предыдущего пролета ПД сдвинулся в сторону экватора на ~5°. Как видно из рис. 6, полярная граница поляризационного джета, расположенная на 48.3° инвариантной широты (16:36:46 UT), характеризуется падением электронной концентрации относительно среднего значения в ГИП в 2–3 раза за ~1.5 с. Необходимо отметить, что график концентрации электронов внутри ПД представляет собой практически прямую линию. Это означает, что концентрация электронов во время пролета в 16 UT внутри ПД была постоянна по всей его ширине. На экваториальной границе поляризационного джета, расположенной около 46.8° инвариантной широты (16:37:16 UT), происходит рост электронной концентрации в 4–5 раз за ~9 с. Из этого следует, что расположение ПД относительно ГИП не изменилось: его экваториальная стенка по-прежнему совпадает с экваториальной стенкой главного ионосферного провала. Значительно более быстрые и более выраженные, чем во время предыдущих пролетов NorSat-1 и измерений других спутников с более низкой частотой опроса, перепады распределения электронной концентрации на границах ПД позволяют на временных масштабах 1 мс подтвердить, что поляризационный джет совпадает с провалом электронной концентрации внутри ГИП. Как хорошо заметно на рис. 6, внутри ПД на расстоянии ~0.8° сформировались два пика распределения температуры электронов. Первый пик, расположенный ближе к полярному краю ПД, находится на 48.15° инвариантной широты (16:36:55 UT) и характеризуется ростом температуры электронов в ~1.42 раза относительно фона. Второй, более экваториальный пик, расположенный на 47.55° инвариантной широты (16:37:05 UT), соответствует росту температуры в ~1.66 раза. Из вышесказанного следует, что экваториальный пик интенсивнее полярного. Кроме того, на спектрограмме электронной температуры (средняя панель) также видны два соответствующих пика, рост спектральной интенсивности которых более выражен по сравнению с предыдущим пролетом и достигает частот ~300 Гц. Формирование отдельных пиков распределения температуры электронов внутри поляризационного джета, в каждом из которых присутствуют неоднородности с пространственными размерами десятки — сотни метров, может являться как новым эффектом, впервые обнаруженным в данной работе, так и началом формирования двухпиковой структуры поляризационного джета (Double-peak Subauroral Ion Drifts, DSAID). DSAID подробно описан в статье [He et al., 2016], где представлен статистический анализ данных спутников DMSP.

На рис. 7 представлен пролет спутника в 18 UT в секторе 0 MLT. Поляризационный джет расположен в пределах от 47.2° до ~45.9° инвариантной широты (от 18:13:58 до ~18:14:20 UT). Экваториальная граница ПД, которая во время предыдущих пролетов была менее выраженной, чем полярная, сильно расплылась во время данного пролета, поэтому ее положение и ширина ПД определены с большой неточностью. Как показано на рис. 6 и 7, после расширения ПД до максимальных размеров во время пролета в 16 UT по мере уменьшения геомагнитной активности он начал сужаться, и на момент пролета в 18 UT его ширина составила ~1.3°, или ~159 км. При этом заметно, что ПД оказался на ~1.5° инвариантной широты ближе к экватору, чем при пролете в 16 UT. Видно, что в распределении температур электронов внутри поляризационного джета из двух пиков сформировалось два разделенных участка. Первый участок в 18:13:58–18:14:05 UT расположен в интервале от 47.35° до 46.85° инвариантной широты, температура электронов в нем выше фоновых значений в среднем в ~1.37 раза. Второй участок расположен в интервале от 46.4° до 46.75° инвариантной широты (18:14:07–18:14:20 UT) и характеризуется повышением температуры электронов в ~1.5 раза относительно фоновых значений. Таким образом, экваториальный участок, как и во время пролета в 16 UT, интенсивнее полярного. На рис. 7 заметно, что каждому из участков повышения электронной температуры соответствует свой небольшой провал в распределении электронной концентрации. На спектрограмме электронной температуры (рис. 7, средняя панель) также выделяются по времени два участка. Эти наблюдения позволяют предположить, что в момент пролета 18 UT происходит разделение одного поляризационного джета на два и этому событию предшествует выделение двух отдельных пиков температуры во время пролета в 16 UT.

На рис. 7 видно также, что полярнее поляризационного джета расположены два небольших пика электронной температуры, на ~47.5° и ~47.6° инвариантной широты, при этом экваториальный пик на ~5 % интенсивнее полярного. Существование данных пиков может объясняться как случайным эффектом сложной структуры ионосферы в субавроральной области, так и тем, что данные пики являются остатками двухпикового ПД, формирование которого во время пролета в 16 UT видно на рис. 6. В случае если последнее верно, с уверенностью можно утверждать, что поляризационный джет, отмеченный на рис. 7 зелеными линиями, является не результатом развития ПД, зарегистрированного при пролете в 16 UT, а представляет собой новый ПД, возникший, согласно рис. 1, а , при повышении геомагнитной активности в 17 UT.

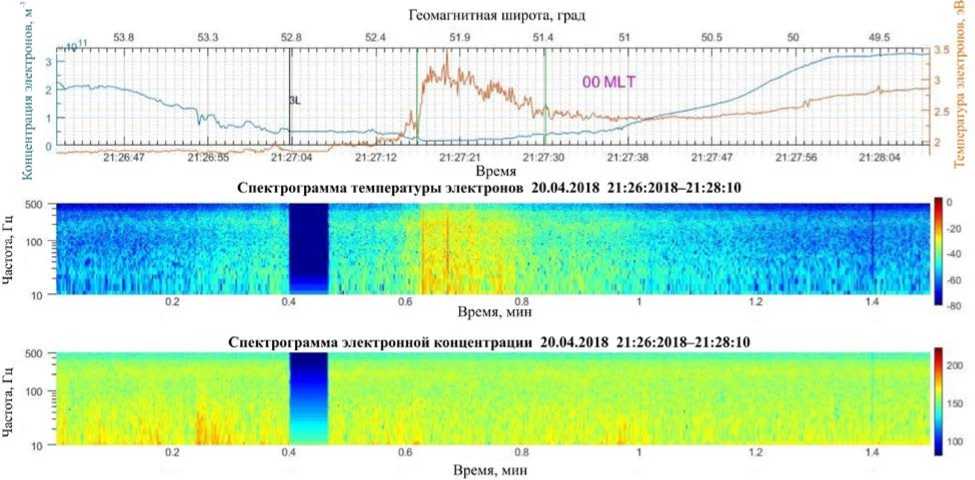

Как следует из рис. 8, на котором представлен пролет спутника в 21 UT в секторе 0 MLT, поляризационный джет в интервале времени от 21:27:17

Рис. 6. Изменение концентрации и температуры электронов при пролете в 16 UT и их спектрограммы. Вертикальные зеленые линии — приблизительные границы поляризационного джета; вертикальная черная линия — момент времени, когда спутник пересекал L-оболочку 3

Рис. 7. Изменение концентрации и температуры электронов при пролете в 18 UT и их спектрограммы. Вертикальные зеленые линии — приблизительные границы поляризационного джета

до ~21:27:30 UT расположен в пределах от 52.15° до ~51.4° инвариантной широты. Экваториальная граница поляризационного джета во время данного пролета видна менее четко, чем во время пролета в 18 UT. Это означает, что ее положение и ширина ПД во время пролета в 21 UT остаются определенными с большой неточностью. Согласно рис. 8, 7 и 1, б, спустя три часа с пролета в 18 UT с ослаблением геомагнитной активности поляризационный джет сузился до ~0.75°, или ~91 км, и сдвинулся по широте на ~5° в сторону полюса. Провал электронной концентрации стал более гладким и почти сливается с ГИП. На рис. 8 заметно также, что два участка распределения электронной температуры слились в единую структуру, значения температуры в которой отличаются от фоновых значений в ~1.5 раза. На спектрограмме температуры электронов (рис. 8, средняя панель) заметны повышения спектральной интенсивности до 300–400 Гц, а также наблюдаются четыре линии по времени, на трех из которых спектральная интенсивность высока на всех частотах вплоть до ~500 Гц: в 21:27:17, 21:27:19 и 21:27:23 UT на 52.15°, 52° и 51.82° инвариантной широты. Четвертая, менее выраженная линия, спектральная интенсивность в которой высока на частотах до 100–200 Гц, расположена на 51.7° инвариантной широты (21:27:25 UT). Следует отметить, что положение первой линии совпадает с предполагаемой полярной границей поляризационного джета.

Рис. 8. Изменение концентрации и температуры электронов при пролете в 21 UT и их спектрограммы. Вертикальные зеленые линии — приблизительные границы поляризационного джета; вертикальная черная линия — момент времени, когда спутник пересекал L-оболочку 3

На рис. 8 полярнее поляризационного джета, на 52.2° инвариантной широты, заметен небольшой пик распределения электронной температуры. Если предположение о том, что два небольших пика по-лярнее ПД на рис. 7 — это остаток ПД [Anderson et al., 1991] , наблюдавшегося при пролете в 16 UT (рис. 6), верно, то, возможно, пик на рис. 8 является результатом слияния двух этих структур. Можно также допустить, что этот пик — слившиеся в единую структуру остатки от двух участков ПД, наблюдавшегося при пролете в 18 UT (рис. 7). В таком случае ПД на рис. 8 является новым, возникшим, предположительно, в период сильного (до 1200 нТл) повышения геомагнитной активности в 20 UT, которое заметно на рис. 1, а . С другой стороны, из-за того, что предыдущий поляризационный джет находился на меньших широтах, при уменьшении геомагнитной активности происходит смещение границ магнитосферной конвекции и высыпаний энергичных частиц на несколько градусов полярнее, при этом ПД должен остаться экваториальнее и со временем исчезнуть в процессе релаксации. Возможно, поэтому во время пролета в 21 UT наблюдается новая структура ПД, которая образовалась полярнее предыдущего ПД. Эти вопросы требуют дополнительных исследований.

Необходимо отметить, что ранее на основе данных DMSP были выявлены случаи, когда в одном пролете спутника рядом наблюдались два пика скоростей ПД, т. е. так называемый двухпиковый поляризационный джет (DSAID) [He et al., 2016] . Эти результаты позже были подтверждены в исследовании [Wei et al., 2019] с привлечением не только измерений DMSP, но и Van Allen Probes (RBSP). Полезно сравнить разделение электронной температуры и концентрации на два участка, представленное на рис. 6, 7 и 8, с DSAID. Согласно [He et al., 2016] , DSAID свойственны следующие особенности:

-

1. В 90 % случаев регистрации DSAID сначала возникает одиночный поляризационный джет в секторе MLT от вечера до полуночи. Затем этот пик температуры и скорости дрейфа разделяется на два в секторах до 20 MLT и после 21 MLT. Во время фазы восстановления геомагнитного события пики могут исчезнуть или сначала слиться в один пик и затем исчезнуть в конце фазы восстановления геомагнитной бури. В остальных 10 % случаев рождается сразу два небольших пика, которые, в зависимости от MLT, со временем либо усиливаются, становясь сильным двухпиковым ПД, либо сливаются в один сильный поляризационный джет.

-

2. С увеличением MLT относительно 21 MLT экваториальный пик уменьшается, а полярный — растет.

-

3. DSAID возникает в среднем при большей геомагнитной активности, чем обычный поляризационный джет.

В данной работе отмечается следующее:

-

1. На 00 MLT обнаруживается поляризационный джет с двумя пиками распределения электронной температуры внутри (16 UT), который затем разделяется на два участка распределения (18 UT). По мере развития фазы восстановления магнитной бури эти два участка уменьшаются и сливаются в один пик (21 UT).

-

2. В секторе 00 MLT на рис. 6 и 7 показано, что экваториальный пик больше полярного, в отличие от DSAID, у которого при больших MLT полярный пик должен быть больше экваториального.

-

3. Двойная структура поляризационного джета, показанная на рис. 6 и 7, начинает проявляться после 16 UT. Согласно поведению геомагнитных индексов (рис. 1, а , б ), наибольшая магнитная возмущенность наблюдалась до 10–12 UT и в дальнейшем была небольшой вплоть до 20 UT, когда произошел кратковременный подъем геомагнитной активности.

Таким образом, в особенностях рассматриваемого в настоящей работе поляризационного джета и особенностях DSAID, представленных в работе [He et al., 2016] , имеются как сходства, так и очевидные различия. Для более детального изучения двухпиковых структур ПД и причин их возникновения необходимы дальнейшие исследования, в том числе и мелкомасштабных структур внутри ПД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во время геомагнитной бури 20 апреля 2018 г. по данным спутника NorSat-1 на 40°–50° геомагнитной широты в субавроральной области ионосферы обнаружен поляризационный джет и изучены его свойства и характеристики. Благодаря высокой частоте измерений характеристик плазмы научной аппаратурой спутника исследована мелкомасштабная структура поляризационного джета:

-

• обнаружены неоднородности температуры и концентрации электронов с пространственными размерами десятки — сотни метров;

-

• показано возрастание температуры электронов внутри поляризационного джета в среднем в 1.5 раза;

-

• подтверждены известные ранее особенности развития поляризационного джета, такие как расширение и сдвиг к экватору с ростом геомагнитной активности.

-

• обнаружено, что с развитием геомагнитной активности распределение температуры электронов внутри поляризационного джета разделяется на два выраженных пика.

Авторы выражают благодарность Халипову В.Л. за плодотворное обсуждение разнообразных вопросов, связанных с изучением поляризационного джета. Мы признательны Лассе Клаусену (Lasse Clausen) за доступ к данным спутника Norsat-1 []. Мы благодарны также Мировому центру данных по геомагнетизму в Киото [http://wdc. ] и организациям и национальным агентствам, входящим в SuperMAG [http://supermag. ], за предоставление данных по индексам геомагнитной активности.

Список литературы Исследование мелкомасштабной структуры поляризационного джета во время геомагнитной бури 20 апреля 2018 г

- Бондарь Е.Д., Халипов В.Л., Степанов А.Е. Характеристики поляризационного джета по измерениям на суб-авроральных станциях Якутск и Подкаменная Тунгуска // Солнечно-земная физика. 2005. № 8. С. 143–144.

- Брюнелли Б.Е., Намгаладзе А.А. Физика ионосферы. М.: Наука, 1988. 528 с.

- Гальперин Ю.И., Пономарев В.Н., Зосимова А.Г. Прямые измерения скорости дрейфа ионов в верхней ионосфере во время магнитной бури. I. Вопросы методики и некоторые результаты измерений в магнитно-спокойное время // Космические исследования. 1973а. Т. 11, № 2. С. 273–283.

- Гальперин Ю.И., Пономарев В.Н., Зосимова А.Г. Прямые измерения скорости дрейфа ионов в верхней ионосфере во время магнитной бури. II. Результаты измерений во время магнитной бури 3 ноября 1967 г. // Космические исследования. 1973б. Т. 11, № 2. С. 284–296.

- Гальперин Ю.И., Кранье Ж., Лисаков Ю.В. и др. Диффузная авроральная зона. I. Модель экваториальной границы диффузной зоны вторжения авроральных электронов в вечернем и околополуночном секторах // Космические исследования. 1977. Т. 15, № 3. С. 421–434.

- Гальперин Ю.И., Сивцева Л.Д., Филиппов В.М., Халипов В.Л. Субавроральная верхняя ионосфера. Новосибирск: Наука, 1990. 192 с.

- Иевенко И.Б., Халипов В.Л., Алексеев В.Н., Степанов А.Е. Динамика ионизации слоя F2 в области диффуз-ного сияния и SAR-дуги во время суббурь // Геомагнетизм и аэрономия. 2001. Т. 41, № 5. С. 642–649.

- Котова Д.С., Захаренкова И.Е., Клименко М.В. и др. Формирование ионосферных неоднородностей в Восточно-Сибирском регионе во время геомагнитной бури 27–28 мая 2017 г. // Химическая физика. 2020. Т. 39, № 4. С. 80–92. DOI: 10.31857/S0207401X20040093.

- Степанов А.Е., Голиков И.А., Попов В.И. и др. Структурные особенности субавроральной ионосферы при воз-никновении поляризационного джета // Геомагнетизм и аэрономия. 2011. Т. 51, № 5. С. 643–649.

- Степанов А.Е., Халипов В.Л., Голиков И.А., Бондарь Е.Д. Поляризационный джет: узкие и быстрые дрейфы субав-роральной ионосферной плазмы. Якутск, 2017. 172 c.

- Степанов А.Е., Кобякова С.Е., Халипов В.Л. Наблюдение быстрых субавроральных дрейфов ионосферной плазмы по данным Якутской меридиональной цепочки станций // Солнечно-земная физика. 2019а. Т. 5, № 4. С. 73–79. DOI: 10.12737/szf-54201908.

- Степанов А.Е., Халипов В.Л., Кобякова С.Е., Котова Г.А. Результаты наблюдений дрейфов ионосферной плазмы в области поляризационного джета // Геомагнетизм и аэрономия. 2019б. Т. 59, № 5. С. 578–581. DOI: 10.1134/S00 16794019050134.

- Халипов В.Л., Гальперин Ю.И., Лисаков Ю.В. и др. Диффузная авроральная зона. II. Формирование и динамика полярного края субаврорального ионосферного провала в вечернем секторе // Космические исследования. 1977. Т. 15, № 5. С. 708–724.

- Халипов В.Л., Степанов А.Е., Котова Г.А., Бондарь Е.Д. Вариации положения поляризационного джета и границы инжекции энергичных ионов во время суббурь // Гео-магнетизм и аэрономия. 2016а. T. 56, № 2. С. 187–193. DOI: 10.7868/S0016794016020085.

- Халипов В.Л., Степанов А.Е., Котова Г.А. и др. Вертикальные скорости дрейфа плазмы при наблюдении поляризационного джета по наземным доплеровским измерениям и данным дрейфометров на спутниках DMSP // Гео-магнетизм и аэрономия. 2016б. Т. 56, № 5. С. 568–578. DOI: 10.7868/S0016794016050060.

- Anderson P.C., Heelis R.A., Hans W.B. The ionospheric signatures of rapid subauroral ion drifts // J. Geophys. Res. 1991. Vol. 96, no. A4. P. 5785–5792. DOI: 10.1029/90JA02651.

- Anderson P.C., Hanson W.B., Heelis R.A., et al. A pro-posed production model of rapid subauroral ion drifts and their relationship to substorm evolution // J. Geophys. Res. 1993. Vol. 98, no. A4. P. 6069–6078. DOI: 10.1029/92JA01975.

- Anderson P.C., Carpenter D.L., Tsuruda K., et al. Mul-tisatellite observations of rapid subauroral ion drifts (SAID) // J. Geophys. Res. 2001. Vol. 106, no. A12. P. 29585–29599. DOI: 10.1029/2001JA000128.

- Benkova N.P., Kozlov E.F., Samorokin N.I., et al. Two-dimensional snapshots of electron density in the main trough and diffuse auroral zone from a close network of ionosondes: Comparison with measurements from AUREOL-3 satellite // The Results of the ARCAD-3 Project and of the Recent Pro-grammes in Magnetospheric and Ionospheric Physics. Trans. of Intern. Symp. Toulouse, May 1984. Toulouse: СNES, Ce-padues-Editions, 1985. P. 855–878.

- Burke W.J., Maynard N.C., Hagan M.P., et al. Electrody-namics of the inner magnetosphere observed in the dusk sector by CRRES and DMSP during the magnetic storm of June 4–6, 1991 // J. Geophys. Res. 1998. Vol. 103, iss. A12. P. 29399–29418. DOI: 10.1029/98JA02197.

- Figueiredo S., Karlsson E., Marklund G. Investigation of sub-auroral ion drifts and related field-aligned currents and iono-spheric Pedersen conductivity distribution // Ann. Geophys. 2004. Vol. 22. P. 923–934. DOI: 10.5194/angeo-22-923-2004.

- Foster J.C., Burke W.J. SAPS: A new categorization for subauroral electric fields // EOS Trans. AGU. 2002. Vol. 83. P. 293–294. DOI: 10.1029/2002EO000289.

- Foster J.C., Vo H.B. Average characteristics and activity de-pendence of the subauroral polarization stream // J. Geophys. Res. 2002. Vol. 107, no. A12, 1475. DOI: 10.1029/2002JA009409.

- Foster J.C., Park C.G., Brace L.H., et al. Plasmapause sig-natures in the ionosphere and magnetosphere // J. Geophys. Res. 1978. Vol. 83, no. A3. P. 1175–1182. DOI: 10.1029/JA083 iA03p01175.

- GalperinYu.I. Polarization jet: characteristics and a model // Ann. Geophys. 2002. Vol. 20, no. 3. P. 391–404. DOI: 10.5194/ angeo-20-391-2002.

- Galperin Yu.I., Ponomarev V.N., Zosimova A.G. Plasma convection in the polar ionosphere // Ann. Geophys. 1974. Vol. 30, no. 1. P. 1–7.

- He F., Zhang X.-X., Chen B. Solar cycle, seasonal, and diurnal variations of subauroral ion drifts: Statistical results // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2014. Vol. 119. P. 5076–5086. DOI: 10.1002/2014JA019807.

- He F., Zhang X.-X., Wang W., Chen B. Double-peak subauroral ion drifts (DSAIDs) // Geophys. Res. Lett. 2016. Vol. 43. P. 5554–5562. DOI: 10.1002/2016GL069133.

- Hoang H., Clausen L.B.N., Røed K., et al. The Multi-Needle Langmuir Probe System on Board NorSat-1 // Space Sci. Rev. 2018. Vol. 214, iss. 4, 75. DOI: 10.1007/s11214-018-0509-2.

- Jacobsen K.S., Pedersen A., Moen J.I., Bekkeng T.A. A new Langmuir probe concept for rapid sampling of space plasma elec-tron density // Measurement Science and Technology. 2010. Vol. 21, iss. 8, 085902. DOI: 10.1088/0957-0233/21/8/085902.

- Karlsson E., Marklund G., Blomberg L., Malkki A. Sub-auroral electric fields observed by Freja satellite: A statisti-cal study // J. Geophys. Res. 1998. Vol. 103. P. 4327–4341. DOI: 10.1029/97JA00333.

- Khalipov V.L., GalperinYu.I., Stepanov A.E., Bondar’ E.D. Formation of polarization jet during injection of ions into the inner magnetosphere // Adv. Space Res. 2003. Vol. 31, no. 5. P. 1303–1308.

- Koustov A.V., Drayton R.A., Makarevich R.A., et al. Ob-servations of high-velocity SAPS-like flows with the King Salmon SuperDARN radar // Ann. Geophys. 2006. Vol. 24. P. 1591–1608. DOI: 10.5194/angeo-24-1591-2006.

- MacDonald E.A., Donovan E., Nishimura Yu., et al. New science in plain sight: Citizen scientist lead to the discovery of optical structure in the upper atmosphere // Sci. Adv. 2018. Vol. 4, no. 3. DOI: 10.1126/sciadv.aaq0030.

- Maynard N.C. On large poleward directed electric fields at subauroral latitudes // Geophys. Res. Lett. 1978. Vol. 5, no. 7. P. 617–618.

- Maynard N.C., Aggson T.L., Heppner J.P. The plasmas-pheric electric field as measured by ISEE-1 // J. Geophys. Res. 1983. Vol. 88, no. A5. P. 3981–3990.

- Mishin E.V. Interaction of substorm injections with the subauroral geospace: Multispacecraft observations of SAID // J. Geophys. Res. 2013. Vol. 118, no. A9. P. 5782–5796. DOI: 10.1002/jgra.50548.

- Mishin E.V., Puhl-Quinn P.A., Santolik O. SAID: A tur-bulent plasmaspheric boundary layer // Geophys. Res. Lett. 2010. V. 37, N L07106. DOI: 10.1029/2010GL042929.

- Mishin E.V., Nishimura Yu., Foster J. SAPS/SAID revis-ited: A causal relation to the substorm current wedge // J. Ge-ophys. Res.: Space Phys. 2017. Vol. 112, iss. 8, P. 8516–8535. DOI: 10.1002/2017JA024263.

- Mott-Smith H.M., Langmuir I. The theory of collectors in gaseous discharges // Phys. Rev. 1926. Vol. 28, iss. 4. P. 727–763. DOI: 10.1103/PhysRev.28.727.

- Newell P.T., Gjerloev J.W. Evaluation of SuperMAG auroral electrojet indices as indicators of substorms and auroral power // J. Geophys. Res. 2011. Vol. 116, no. A12211. DOI: 10.1029/2011JA016779.

- Nose M., Iyemori T., Sugiura M., Kamei T. Geomagnetic Dst-index // World Data Center for Geomagnetism, Kyoto. 2015. DOI: 10.17593/14515-74000.

- Rowland D.E., Wygant J.R. Dependence of the large-scale, inner magnetospheric electric field on geomagnetic activity // J. Geophys. Res. 1998. Vol. 103, no. A7. P. 14959–14964.

- Seran E., Frey H.U., Fillingim H., et al. Demeter high res-olution observations of the ionospheric thermal plasma re-sponse to magnetospheric energy input during the magnetic storm of November 2004 // Ann. Geophys. 2008. Vol. 25, iss. 12. P. 2503–2511. DOI: ff10.5194/angeo-25-2503-2007f.

- Spiro R.W., Heelis R.A., Hanson W.B. Rapid subauroral ion drifts observed by Atmosphere Explorer C // Geophys. Res. Lett. 1979. Vol. 6, iss. 8. P. 657–660. DOI: 10.1029/GL006 i008p00657.

- Wang H., Lühr H., Ritter P., Kervalishvili G. Temporal and spatial effects of subauroral polarization streams on the thermospheric dynamics // J. Geophys. Res. 2012. Vol. 117, no. A11. DOI: 10.1029/2012JA018067.

- Wei D., Yu Y., Ridley A.J., et al. Multi-point observa-tions and modeling of subauroral polarization streams (SAPS) and double-peak subauroral ion drifts (DSAIDs): A case study // Adv. Space Res. 2019. Vol. 63. P. 3522–3535. DOI: 10.1016/j.asr.2019.02.004.

- URL: http://tid.uio.no/plasma/norsat (дата обращения 11 мая 2020 г.).

- URL: http://wdc.kugi.kyotou.ac.jp (дата обращения 11 мая 2020 г.).

- URL: http://supermag.jhuapl.edu/info (дата обращения 11 мая 2020 г.).