Исследование нагара на керамике методом анализа крахмальных зерен (по материалам могильника Маркелов мыс II)

Автор: Жилич С.В., Половников И.С., Алексейцева В.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены первые результаты исследования нагаров керамических сосудов из могильника Маркелов Мыс II (гунно-сарматское время и раннее Средневековье), относящихся к таштыкской и древнетюркской культурам. Образцы нагара отбирались механическим способом с поверхности осколков сосудов. В лабораторных условиях, с помощью химической обработки перекисью водорода и центрифугирования в тяжелой жидкости, выделялась легкая фракция осадка, содержащая различные органические остатки, включая крахмальные зерна, растительные волокна и неспецифические фитолиты. Крахмальные зерна запасающие элементы семян и корневищ некоторых растений, которые устойчивы к химическим и физическим воздействиям и вследствие этого хорошо сохраняются в относительно защищенных условиях (на поверхности каменных орудий, нагарах, зубном цементе) тысячи лет. Морфологические особенности строения крахмальных зерен позволяют определять, из каких растений они получены, что дает возможность частично реконструировать особенности диеты и ритуальных традиций населения. Приведены микрофотографии крахмальных зерен полбы, пшеницы твердой, ячменя и рогоза в прямом и поляризованном проходящем свете. Анализ крахмальных зерен выявил 6 типов крахмалов, в основном злакового происхождения и рогоза. По полученным данным было установлено, что в сосудах, которые были предназначены детям и взрослым, обнаруживаются остатки одинаковых типов крахмалов. Сделан вывод о преемственности в системе питания таштыкского и древнетюркского населения Среднего Енисея употребление в пищу в основном двух видов зерновых культур (пшеница и ячмень). Приведены методические рекомендации по усовершенствованию лабораторной методики обработки для дальнейших исследований.

Красноярский край, эпоха раннего средневековья, могильник маркелов мыс ii, керамика, нагар, анализ крахмальных зерен

Короткий адрес: https://sciup.org/145146696

IDR: 145146696 | УДК: 902: | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0607-0614

Текст научной статьи Исследование нагара на керамике методом анализа крахмальных зерен (по материалам могильника Маркелов мыс II)

В настоящее время для реконструкции палеодиеты древнего населения в археологических исследованиях широко применяются различные методы изучения пищевого содержимого керамических сосудов. Среди них метод по изучению изотопного состава [Лопатина, Бабенко, 2022], исследование жиров (липидов) методом газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ-МС) [Азаров и др., 2021; Киселева и др., 2020]. Другим перспективным методом работы с органическими остатками на керамике является определение ДНК с помощью ПЦР-тестирования [Бурашникова, 2023]. В настоящее время активно применяются микроскопические методы определения растительных остатков: фитолит-ный анализ (кремниевые остатки растений) и анализ крахмальных зерен.

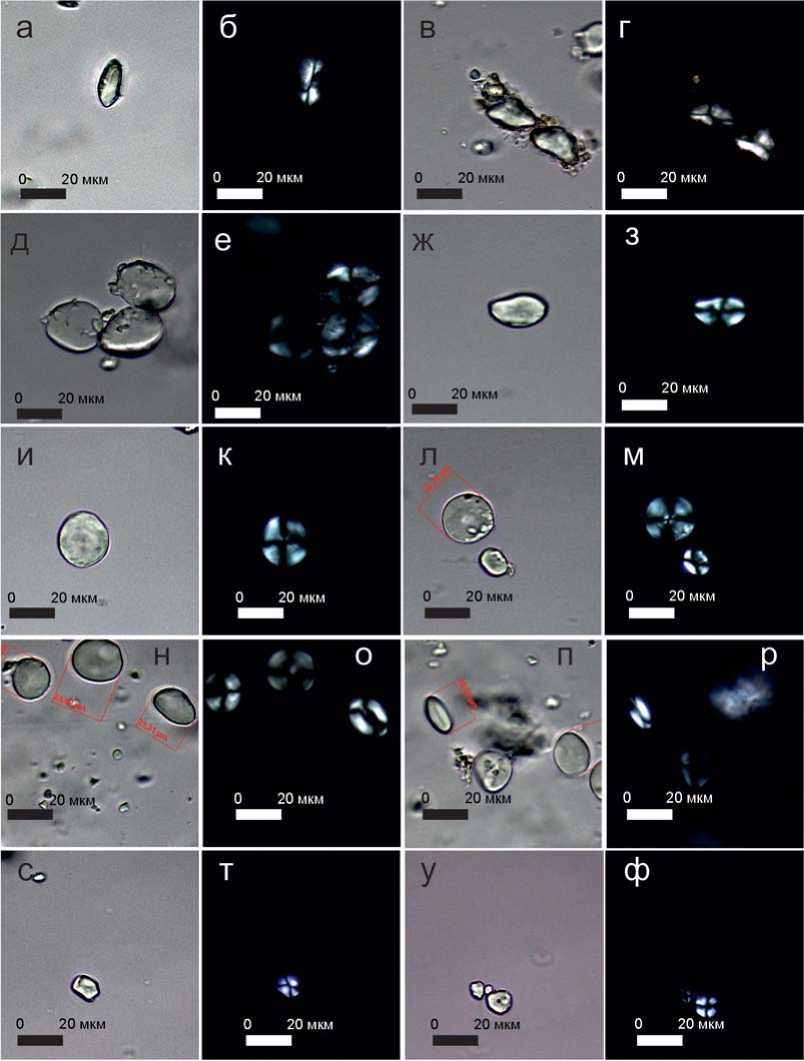

Крахмальные зерна, извлеченные из различных осадков и с предметов (зубной цемент, нагар на керамике, смывы с орудий и т.д.), изучаются для реконструкции использования крахмалосодержащих элементов растений (зерен, плодов, корневищ) в диете и хозяйстве людей. Метод анализа крахмальных зерен активно используется и развивается последние несколько десятилетий [Henry, 2020, p. 97]. Он ориентирован на изучение питательных веществ, которые накапливают некоторые растения в период своего развития в виде крахмалов – сложных полисахаридов, упакованных в плотные кристаллические структуры различной формы, которые называются крахмальными зернами. Крахмальные зерна за счет своей кристаллической структуры обладают свойствами сохраняться в различных защищенных обстановках тысячи лет и могут быть выделены в лабораторных условиях. Размер зерна запасаемого крахмала может колебаться от 1 до 100 мкм, морфология и структура крахмальных зерен также могут быть различными. Слои крахмала плотно упакованы в грануле вокруг центральной точки роста зерна – хилума (hilum), с этим связано свойство двойного лучепреломления в поляризованном свете при изучении под микроскопом. Гранулы крахмала видны с темным поляризационным крестом на фоне ярко светящейся гранулы [Пантюхина, 2020]. Данные о форме крахмальных зерен, запасающихся в различных растениях, накапливаются для отдельных регионов [Ahituv Henry, 2022; Medeiros, Marques, 2018; Yang et al., 2012]. По совокупности свойств и морфологии (размер, форма, видимо сть слоя, форма креста, расположение хилума) по международной номенклатуре (ICSN 2011) описываются крахмальные зерна конкретных видов растений. Для Сибири пока такая работа не проводилась, на рисунке 1 приведены микрофотографии крахмальных зерен семян полбы ( Triticum dicoccum ), пшеницы твердой ( Triticum durum ), ячменя ( Hordeum sp.), корневища рогоза ( Typha sp.) ( Рис. 1 ).

В данной статье рассматривается методика и результаты изучения крахмальных зерен из нагаров на сосудах таштыкской и древнетюркской культур из могильника Маркелов Мыс II. Нагаром называют загрязнение поверхности продуктами обугливания готовившейся в сосудах пищи [Коваль, 2016], по-видимому, в ходе нагревания, но нагар может образовываться и без приготовления еды в результате естественного окисления органического содержимого сосуда по сле использования. Так для сосуда раннего бронзового века в Китае анализ нагара на внутренней стенке показал использование его для измельчения зерен [Reinhart, 2020], а анализ другого сосуда выявил производство пива пять тысяч лет назад [Wang et al., 2016].

Материалы и методы

Могильник Маркелов Мыс II расположен в Ново-селовском р-не, Красноярского края, на южном склоне пологого увала в 0,4 км к юго-западу от подошвы одноименной горы. Особенности ландшафта и наличие археологических памятников, начиная от эпохи палеолита до развитого Средневековья, позволили выделить Маркеловомысский археологический микрорайон [Митько, 1992; 2006; 2007].

Материалом для анализа послужила серия из 14 образцов нагара, полученных из керамических сосудов. Образцы отбирались путем механического соскабливания с поверхности внутренних стенок керамических сосудов и их фрагментов. Сосуды происходят из погребений таштыкской (склеп 4, курган 91 и каменные выкладки 156, 161, 166, 167) и древнетюркской (курганы 65, 75, 78, 83, 86) археологических культур.

Характеризуя керамическую посуду, из которой были отобраны образцы, следует отметить, что все 14 сосудов сделаны из рыхлого теста с большой примесью песка.

Курган 4 являлся таштыкским склепом, образцы взяты из двух фрагментов разрушенного сосуда баночной формы. В кург. 91 зафиксировано погребение ребенка по обряду трупоположения, погребальная пища состояла из мяса барана и сосуда баночной формы. В каменной выкладке 156 находилось два сосуда (горшковидной и баночной формы) и мясо барана, останков погребения выявлено не было. Образцы взяты из горшковидного сосуда. В каменной выкладке 161 зафиксировано скопление кальцинированных костей и сосуд баночной формы. В каменных выкладках 166 и 167 зафиксированы скопления кальцинированных костей, сосуды баночной формы и остатки мяса барана. В кург. 65 был погребен по обряду тру-поположения молодой человек, погребальный набор состоял из мяса барана и сосуда горшковидной формы. В кург. 75 погребен подросток по обряду трупо-положения с таким же сопроводительным набором. В кург. 78 находилось мясо барана и сосуд горшковид-

Рис. 1. Микрофотографии крахмальных зерен.

а–е – полба ( Triticum dicoccum ); ж–м – пшеница твердая ( Triticum durum ); н–р – ячмень ( Hordeum sp.); с–ф – рогоз ( Typha sp.). Темные фотографии выполнены в поляризованном свете.

ной формы, останков погребения не зафиксировано. В кург. 83 находилось погребение ребенка по обряду трупоположения, погребальная пища состояла из мяса барана, присутствовал сосуд горшковидной формы. В кург. 86 также было совершено погребение ребенка, в погребальный набор входило мясо барана и два сосуда горшковидной формы – большой и маленький (образец взят из маленького). В серию образцов также вошел сосуд, обнаруженный неподалеку от раскопок в прибойной полосе Красноярского водохранилища (в стенке вымытого берега) вместе с другими сосудами таштыкского времени.

Лабораторная подготовка образцов была отработана экспериментально исходя из специфики материала. Вся пробоподготовка проводилась в чистых условиях с использованием новых пробирок, перчаток и насадок на лабораторные пипетки, чтобы избежать возможного загрязнения. В литературе описано мно- жество вариаций пробоподготовки [García-Granero et al., 2018; Lusteck, Thompson, 2007], имеющей конечной целью выделение крахмальных зерен из всего содержимого нагара, который в основном содержит песок, угли и карбонаты. Отобранные образцы нагара были взвешены и помещены в пробирки, обрабатывались 10 % H2O2 (перекисью водорода) 15–120 минут (более обугленные образцы требуют более длительной обработки). Стоит отметить, что часть образцов содержала крупные частицы обугленного вещества, которые не растворялись и не оседали, оставаясь на поверхности. Их пришлось удалять с помощью сита с ячейками 150 мкм. Затем образцы дважды отмывались дистиллированной водой центрифугированием 1000 об/мин в течение 5 мин, раствор удалялся. Осадок подсушивался и заливался тяжелой жидкостью ГПС-В (водный раствор гетерополиоксовольфрамата), разведенной до плотности 1,3 г/см3 для очищения от легких примесей. Оставшийся осадок снова заливался тяжелой жидкостью, разведенной до плотности 1,8 г/см3, верхнюю фракцию помещали в отдельную пробирку, отмывали дистиллированной водой с помощью центрифугирования. Отмытый о ставшийся после всех этапов осадок (иногда совершенно прозрачный) с небольшим количеством воды на дне пробирки разводился 2–4 каплями глицерина и изучался под микроскопом с увеличением 400 раз в прямом проходящем и поляризованном свете.

Результаты и обсуждение

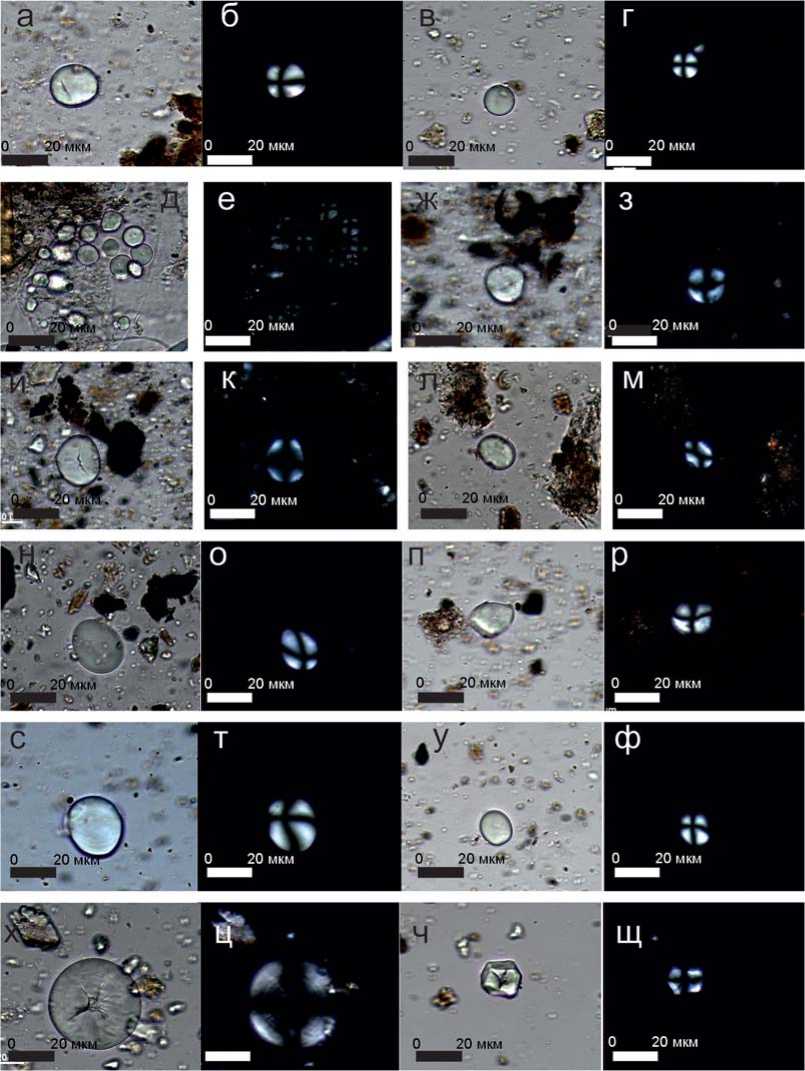

Лабораторная пробоподготовка на первых же стадиях обнаружила, что образцы были неоднородны по своим физико-химическим свойствам, что указывает на их различное исходное содержание. Например, в образце из кург. 78 были наиболее крупные обугленные частицы. Исследование содержимого пробирок после обработки тяжелой жидкостью показало, что органические остатки и крахмальные зерна в т.ч. обнаруживаются в обеих фракциях (после обработки тяжелой жидкостью плотностью 1,3 и 1,8 г/см3), поэтому все обнаруженные зерна учитывались совместно для каждого отдельного образца. Кроме крахмалов, в образцах в больших количествах присутствовали мелкие угольные частицы, окрашенные в желтый цвет, силикаты (которые предположительно образуются в результате нагрева силикатов из почвы), растительные волокна, фитолиты неспецифических форм (растительные остатки), прозрачные клетки аморфной формы (неизвестного происхождения), споры и другие остатки грибов, клетки мышечной ткани. Навески образцов составили от 0,016 до 1,3 г, чего оказалось недостаточно, по скольку для некоторых образцов не был получен видимый осадок после центрифугирования ввиду его малого количества, а в части образцов были обнаружены единичные зерна крахмала. Обнаруженные крахмальные зерна определялись по морфологическим характеристикам по всем доступным в литературе источникам. Было выявлено 6 типов (рис. 2) крахмальных зерен: Тип 1 – объемные двояковыпуклые, с трещинами в центре, ламели слабо выражены, лучи расходящиеся от центра широкие и не расширяются к периферии, размер 8–14 мкм, злак, вероятно, вид пшеницы; Тип 2 – уплощенные с углублением в центре, четкими ламелями, в боковой проекции виден изогнутый крест, и углубление выглядит как черта, размер 14–25 мкм, вероятно, вид ячменя Hordeum sp.; Тип 3 – объемные зерна вариабельной формы, с извилистыми лучами от центра и трещиной в центре, в боковой проекции виден изогнутый крест, размер 8–15 мкм, предположительно, Triticum durum (пшено); Тип 4 – объемные, вытянутой формы, с уплощенной одной стороной, лучи ровные, расходятся от вершины, ламели видны, размер 16– 27 мкм, возможно, крахмал из корневища лилиевых; Тип 5 – крупное зерно, плоское с сильно выраженными ламелями, большой трещиной в центре, размер 41 мкм, злак, вероятно, вид пшеницы; Тип 6 – объемные многоугольные, с широкими расходящимися из центра лучами, ламели не выражены, в центре углубление и большая трещина, размер 12–16 мкм, вероятно, Typha sp. (рогоз).

Результаты представлены в таблице, указаны количества обнаруженных крахмальных зерен разных типов и качественная характеристика присутствия других остатков. В трех образцах из сосудов таштык-ской культуры из каменных выкладок не обнаружены крахмальные зерна, но в них присутствовали желтые силикаты и растительные волокна (в 2 образцах), что может свидетельствовать о сильном нагревании содержимого сосудов и о присутствии трав в нем. В то же время, эти образцы были самыми маленькими по объему пробы, возможно, это не позволило обнаружить в них крахмальных зерен. Образцы из кургана-склепа 4 содержали поврежденные крахмальные зерна (с отколотыми частями), что может указывать на помол зерен и использование муки в содержимом сосудов. В нагаре сосудов древнетюркской культуры чаще присутствуют крупные обугленные частицы, растительные волокна и неспецифические фитолиты. В одном сосуде из подъемного материала таштыкско-го времени обнаружены мышечные волокна и конечность насекомого, что может говорить об использовании мяса или других материалов.

Обращает внимание тот факт, что в большой части образцов показано наличие крахмала Тип 2 (Рис. 2). Образцы из сосудов таштыкской культуры показали наличие крахмалов Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4 и Тип 5. Образцы из сосудов древнетюркской культуры показали наличие крахмалов Тип 2, Тип 4 и Тип 6. В сосуде из детского древнетюркского погребения кург. 83 выявлено наличие крахмала Тип 4. Этот же тип крахмала был выявлен в образце из таш-тыкского склепа.

Рис. 2. Микрофотографии крахмальных зерен из нагаров могильника Маркелов Мыс-II.

a–е – Тип 1; ж–м – Тип 2; п–р – Тип 3; н–о, с–ф – Тип 4; х–ц – Тип 5; ч–щ – Тип 6. Темные фотографии выполнены в поляризованном свете.

Хронология таштыкских склепов IV–V вв., таш-тыкские выкладки датируются V–VI вв., древнетюркские погребения IX–X вв. Не смотря на хронологический разрыв, население таштыкской и древнетюркской культуры, вероятно, использовало в пищу ячмень и пшеницу. Наличие рогоза в сосуде из кург. 78 с большой долей вероятности может говорить об изготовлении из него муки, т.к. традиция использования корней этого растения широко известна в этнографии малых народов Сибири.

В литературных источниках есть упоминания об обнаружении ряда растений, применявшихся в быту и обрядовых действиях, носителями пазырыкской культуры [Полосьмак, 2001, с. 256–273]. Важно отметить, что население пазырыкской культуры употребляло в пищу дикорастущий злак волоснец, из муки которого были изготовлены небольшие «Лепешки», обнаруженные на деревянном блюде, вместе с куском засохшего мяса в могильнике Уландрык, кург. 2 [Кубарев, 1987, с. 30]. Хотя систематическое название не указано в источнике,

Обнаруженные крахмальные зерна и другое содержимое нагаров могильника Маркелов Мыс II

|

6 о У У к у о о |

у У У у н VO |

о У о у о m

У У |

о

сЗ У У о У о У У У 2 О и |

с^ Н « У У У |

н У о Е1 у о rq у Н |

S У У1 У Е s СЗ У у Е § § & X с Л ° У |

||||||||

|

РНЯОКОЕ 'НЬ9Ш1Ч]Д[ |

+ |

|||||||||||||

|

aogudi нфил и radonj |

+ |

|||||||||||||

|

иллата ^dowB •hBdtodn |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

•ишолиф •йэпээн |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

РНЯОКОЕ "IHIOBJ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

НХВЛИКИЭ энхкэж |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||

|

нйилэвь •нэглХдо |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

9 ПИ1 |

||||||||||||||

|

£ ™1 |

с^ |

|||||||||||||

|

<7 ПИ1 |

с^ |

|||||||||||||

|

£ ™1 |

||||||||||||||

|

С ™1 |

rq |

г~ |

с^ |

О1 |

||||||||||

|

I пи1 |

04 |

|||||||||||||

|

л ‘BhEBdgo ээд |

04 ОО |

S 04 |

40 40 |

у |

й 04 |

ОО |

40 |

с^ |

rq 04 |

04 |

rq |

с^ 04 |

S 04 |

04 04 ОО |

|

У Pt ю О |

$ ОО 04 04 6 ОО 04 04 чо ОО к у |

5 6 к У |

40 У! 40 04 О 40 04 04 ОО к У |

ОО $ 40 04 О 5 04 04 ОО К У |

гч £ сч 40 04 О 40 04 04 К У |

04 04 гч у сЗ У у § s )У ® 3 н У ^ 2 z—s s s о с |

ся 2 -тг 2 гл so ся и ' 56 В m щ о У ^ а § 2 0-1 сЗ и |

8 40 S 2 У ^н 5 9 И |

S 40 СЗ 0-1 ^ OI 5 ^ У ^н У |

с^ «а я ^ 5 9 2 м и 9 У о 2 о S 0-1 и |

5 04 У 9 rq i 04 У сЗ к У |

8 40 У ^н 5 9 И |

сЗ Pt О 8 6 8 У 2 |

сЗ -е- S 6 < S У 2 |

|

сЗ Pt у |

у 2

У у |

у 2

У m |

у 2

У у |

У у 2

У m |

У у 2

У m |

3 3 сЗ Н |

3 В сЗ н |

В В н |

в н |

В В н |

3 В сЗ Н |

3 В н |

3 В сЗ н |

3 сЗ н |

вероятно, волоснец – Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev, злак из трибы пшенициевых, распространенный в Сибири и дающий хорошие урожаи, из него можно приготовить муку или кашу [Дикие…, 1947].

Заключение

Первое исследование нагара керамических сосудов таштыкской и древнетюркской культур из могильника Маркелов Мыс II показало использование нескольких видов злаков и рогоза в обрядовой деятельности и питании древнего населения. Предварительно можно отметить, что в сосудах, которые были предназначены детям и взрослым, обнаруживаются остатки одинаковых типов крахмалов.

По результатам анализа крахмальных зерен можно сделать вывод, что в системе питания таштыкско-го и древнетюркского населения Среднего Енисея наблюдается преемственность – употребление в пищу в основном двух видов зерновых культур (пшеница и ячмень).

В процессе работы были оптимизированы методические подходы для дальнейших исследований нагаров на керамике, сформулированы рекомендации: отбирать пробы нагара не менее 1,5–2 г, обрабатывать раствором перекиси не менее 2 часов, использовать тяжелую жидкость плотностью 1,8 г/см3, отдельно рассматривать крупные обугленные частицы, измельчать и изучать под микроскопом. Для расширения интерпретационных возможностей метода необходимо провести эксперименты по процессу образования нагара из различного исходного содержимого сосудов с дальнейшим микроскопическим изучением полученного нагара.

Дальнейшие работы по изучению нагаров, благодаря сохранению в них крахмальных зерен и других составляющих, дадут возможность реконструировать структуру и динамику питания населения Среднего Енисея в гунно-сарматское время и эпоху раннего Средневековья.

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 23-2801347 «Новые палеоэкологические подходы к комплексному изучению археологических памятников Сибири и Центральной Азии для воссоздания различных аспектов жизни и хозяйственной деятельности древнего человека».

Авторы благодарят канд. ист. наук О.А. Митько за консультации при подготовке работы.

Список литературы Исследование нагара на керамике методом анализа крахмальных зерен (по материалам могильника Маркелов мыс II)

- Азаров Е.С., Пожидаев В. М., Борисевич И. С., Бабиченко Н.П., Яцишина Е.Б. О типе хозяйства поселений с "сетчатой" керамикой бронзового века Волго-Окского междуречья: новые данные из старых керамических коллекций // РА. - М.: Изд-во ИА РАН, 2021. - № 2. - С. 19-35. EDN: PLGXUY

- Бурашникова К. С. Исследования палеодиеты древнетюркского населения по материалам кургана № 7 памятника Маркелов мыс-2 // Мат-лы LХIII Российской (с международным участием) археолого-этнографической конф. студентов и молодых ученых. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2023. - С. 222-224. EDN: EELTQX

- Дикие съедобные растения / под ред. акад. В. А. Келлера - М.: [б.и.], Моск. ботан. сад и ИИМК им. Н.Я. Марра АН СССР. - 1947. - 40 с.

- Киселева Д.В., Данилов Д.А., Домрачева Д.В., Труфанов А.Я., Хорькова А.Н., Шарапова С.В. Хроматографическое изучение растительной смеси из элитного погребения саргатской культуры в Среднем Прииртышье // Российские нанотехнологии. М.: НИЦ "Курчатовский институт", 2020. - Т. 15. - № 5. - С. 657-663. EDN: XHIUZC

- Коваль В. Ю. Первичная фиксация массового керамического материала (на памятниках эпохи Средневековья и раннего железного века лесной зоны Восточной Европы). - М.: Изд-во ИА РАН, 2016. - 128 с. EDN: WONPKZ