Исследование опыта реализации дистанционных образовательных технологий в системе повышения квалификации кадров

Автор: Горина Е.Е., Саулина М.А., Федоров О.Г.

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Гипотезы, дискуссии, размышления

Статья в выпуске: 4 (57), 2023 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Активное использование дистанционных технологий при организации образовательных процессов позволило накопить массив эмпирических данных, которые становятся предметом анализа в педагогической науке. Изучение мнения субъектов образовательного процесса о цифровых образовательных технологиях, позволяет выявить выборку респондентов, которые положительно воспринимают дистанционные образовательные технологии и выражают готовность использовать дистанционное обучение в будущем, в том числе в процессе повышения квалификации. Обобщение опыта использования дистанционных образовательных технологий такой выборки является основанием для выводов о совершенствовании процесса организации дополнительного профессионального образования. В связи с этим целью исследования является обобщение опыта использования дистанционных образовательных технологий тех участников образовательного процесса, которые в целом положительно относятся к использованию данного вида технологий при повышении квалификации. В этом случае поддерживается объективный и позитивный подходы к организации повышения квалификации кадров с применением дистанционных образовательных технологий. Методология (материалы и методы). Авторы статьи использовали теоретический и эмпирический методы научного познания, что позволило достичь цели исследования.

Дистанционное обучение, повышение квалификации, слушатели, дистанционные образовательные технологии, обучающиеся, дополнительное профессиональное образование

Короткий адрес: https://sciup.org/140303336

IDR: 140303336 | УДК: 37.018.43:004+378.091.398

Текст научной статьи Исследование опыта реализации дистанционных образовательных технологий в системе повышения квалификации кадров

Распространение пандемии обусловило применение дистанционных технологий при организации различных видов образования. Дискуссии, которые разгорались до этого как в научной среде, так и среди практиков, необходимо было отложить, поскольку дистанционный формат на определенное время стал единственно возможным: образовательные организации различных видов образования встали перед выбором — организовать взаимодействие с обучающимися дистанционно, либо приостановить на время карантинных мероприятий все процессы обучения. В подобных условиях Рос- сийская Федерация и многие другие государства пошли по первому пути.

В результате можно говорить о том, что педагогика получила возможность проанализировать обширный практический опыт, который обозначил множество проблем и подтвердил невозможность полной замены классического образования дистанционным. Однако это совсем не означает, что от дистанционного формата следует отказаться полностью. Повсеместная практика взаимодействия педагога и обучающихся через использование цифровых технологий позволила сделать вывод о том, что некоторые направления образования в России в будущем могли бы получить дополнительный толчок к развитию. И здесь речь идет, прежде всего, об организации повышения квалификации. В данном случае дистанционные технологии предоставляют возможность значительному количеству слушателей повысить свой профессиональный уровень, не прерывая при этом рабочий процесс.

Обзор литературы

Вопросы организации дистанционного обучения стали затрагиваться отечественной наукой еще в 90-х гг. прошлого столетия. Это было вызвано, прежде всего, возникновением подобных работ в других странах. А проект по переходу системы образования в дистанционный формат вызвал научную дискуссию по всему миру. При этом наибольшее количество работ, негативно оценивающих подобную перспективу, появилось именно в России.

К началу 10-х гг. XX века выделились три основных подхода к этому вопросу: сторонников дистанционного обучения, его противников, а также тех, кто придерживается диалектического подхода, при котором обозначаются и объективно исследуются как недостатки, так и достоинства дистанционного обучения. Внутри каждого из подходов можно выделить самостоятельные парадигмы [1, с. 38], однако задачи по их рассмотрению авторы данной работы перед собой не ставили.

Возникшая пандемия предопределила проведение обширного общемирового эксперимента по использованию дистанционного формата организации образовательной деятельности. Это обусловило рост числа научных публикаций по самым разнообразным аспектам дистанционного обучения. Часть из них посвящена использованию дистанционного формата при организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Так, С. М. Герцен отметила, что в условиях пандемии возможность достаточно быстро получить переквалификацию значительным образом урегулировала рынок труда [2, с. 15], на который вышло значительное количество лиц, потерявших работу вследствие того, что часть организаций прекратила свою работу, либо перестроилась на другие формы работы в период пандемии (к примеру, организации общепита сделали упор на доставку еды и напитков, что обусловило необходимость курьеров и других работников, которые обеспечили доставку, прием заказов, и, наоборот, отсутствие необходимости в тех работниках, которые осуществляли взаимодействие в зале кафе, ресторана и т. д.).

В. П. Афанасьев, Г. А. Коноплев, А. В. Тимофеев указывают, что безусловным положительным моментом дистанционного обучения при повышении квалификации является гибкость такого формата при отсутствии достаточного времени у лиц, желающих повысить собственную квалификацию, что стало еще более актуальным с развитием повсеместного использования смартфонов [3, с. 372]. А.С. Нугымат и Н. М. Нармухаметова согласились с ними, обозначив, что самым большим положительным моментом дистанционного обучения является то, что «обучающиеся могут изучать все, что они хотят тогда, когда они хотят» [4, с. 105].

Однако это совсем не означает того факта, что при организации повышения квалификации с использование дистанционных технологий не возникает проблем. Попытку их описать предпринял еще до пандемии Р. З. Ишмухаметов [5].

Особенностью современного периода развития педагогической науки стало то, что исследования стали более точечными, авторов интересуют конкретные компетенции, направления подготовки и т. д. Как показали выступления участников всероссийской конференции «Методы и технологии обучения в вузе в условиях цифровой трансформации образования», проходившей в мае 2023 года в Пермском государственном национальном исследовательском университете, исследователи, изучающие осо- бенности применения информационных технологий в рамках реализации программ повышения квалификации дополнительного профессионального образования, в целом более положительно относятся к дистанционному формату обучения, нежели их коллеги, изучающие применение дистанционных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ среднего или высшего образования. Данные выводы коррелируют и с результатами исследования, полученными авторами данной статьи при изучении особенности использования дистанционных технологий тех участников образовательного процесса, кто выступает сторонником подобного формата обучения при повышении квалификации.

Методология (материалы и методы)

Для достижения цели исследования авторами данной статьи использовался метод интер-нет-опроса. Опросники для педагогов и обучающихся были составлены отдельно с помощью интернет-сервисов.

Ссылка на опросники распространялась среди респондентов, имеющих опыт дистанционного обучения, с использованием электронной почты и социальных сетей. В выборку было включено 611 респондентов (N = 611), которые во время пандемии имели опыт использования дистанционного формата обучения, из которых 507 — обучающиеся различных категорий (в том числе студенты различных образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, слушатели программ повышения квалификации, а также школьники, которые составляют кадровый потенциал и в ближайшее время станут субъектами рынка труда, что потребует от них регулярного участия в программах повышения квалификации кадров) 104 — педагоги, осуществляющие соответствующий образовательный процесс.

Исследование проводилось на базе ряда регионов: Владимирской области, Ленинградской области, республики Мордовия, Московской области, г. Москвы, Нижегородской области.

Одна из шкал предполагала определение готовности респондентов в будущем использовать дистанционное обучение. 18,33% опрошенных (N = 112, из них 22,3% педагоги и 77,7% обучающиеся) ответили, что готовы использовать дистанционное обучение, но только «для курсов повышения квалификации». Вследствие этого основные моменты восприятия такой формы обучения той частью выборки, которая готова ее использовать, изучались авторами данной статьи отдельно с целью обобщения опыта использования дистанционных образовательных технологий теми участниками образовательного процесса, которые в целом положительно воспринимают дистанционный формат при повышении квалификации. Указанная малая выборка обрабатывалась отдельно с использованием программного обеспечения SPSS Statistics.

Полевые документы, предлагаемые для педагогов и обучающихся, были различны, составлены для каждой выборки отдельно. В опроснике педагогов было двенадцать шкал, пять из которых были составлены в полузакрытом виде, что позволило более точно определить мнение респондентов по отдельным признакам, остальные семь шкал носили закрытый характер, из них три составлены в виде порядковых шкал.

В опросник обучающихся были включены одиннадцать шкал, четыре из которых были составлены в полузакрытом виде, оставшиеся — в закрытом виде, также использовались порядковые шкалы.

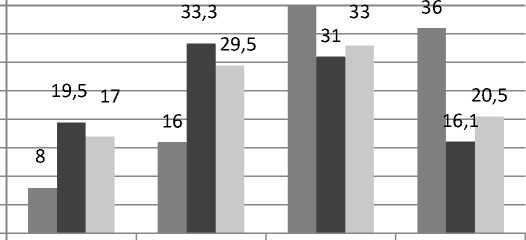

Результаты и их описание. Анализ полученных первичных данных показал, что, несмотря на готовность использовать дистанционный формат при организации повышения квалификации, более половины респондентов (53,6%) столкнулись с трудностями во время дистанционного обучения. Причем 33% опрошенных отметили, что трудности были незначительными, а 20,5% заявили, что трудности «определенно были». 29,5% опрошенных отметили, что трудностей почти не возникало, и лишь у 17% респондентов трудностей не возникло. Можно сделать вывод, что обучающимся в целом дистанционные технологии осваиваются легче, нежели педагогами, что подтверждают результаты исследования (рис. 1).

Так, среди обучающихся более, чем в два раза больше тех, кто отметил, что у них не возникло трудностей (8 и 19,5%). Подобное же соотношение можно наблюдать при выборе ответа «практически никаких трудностей не возникло».

-

■ Педагоги

-

■ Обучающиеся

-

■ По всем опрошенным

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Возникли ли трудности с освоением дистанционного обучения?», %

Обратные пропорции наблюдаются в ответах, которые свидетельствуют о возникновении трудностей: незначительные трудности чаще возникали у педагогов, нежели обучающихся (40 и 31%), о том, что «трудности определенно есть» педагоги заявляли гораздо чаще (36% и 16,1%).

Удобство работы в дистанционном формате позволила оценить соответствующая шкала. Наиболее популярным значением шкалы стал ответ на вопрос «Да, но сложно, я трачу гораздо больше времени для достижения тех же целей», его выбрали 35,7% опрошенных. 27,7% отметили, что такой формат им показался удобным, поскольку позволяет распределять время и затраченные усилия. И если первый ответ, подразумевающий удобство формата, не содержит больших расхождений в ответах по выборкам (32% педагоги и 36,8% обучающиеся), то почти в три раза чаще абсолютное удобство дистанционного обучения отмечали обучающиеся (12 и 32,2%).

11,6% опрошенных отметили, что такой формат не удобен, поскольку «было очень трудно», «тратилось очень много времени на бесполезные действия», которые при личном контакте либо не нужны, либо на них тратится в разы меньше времени. Стоит отметить, что преподаватели выбирали данный ответ в разы чаще обучающихся (40 и 3,4% соответственно). 3,6% выбрали ответ «нет, обучающиеся знают меньше, как бы преподаватели ни старались», 2,7% отметили, что формат не удобен по той причине, что учиться слишком легко, узнаешь меньше.

Шкала была составлена в полуоткрытом виде: респонденты могли не выбирать из имеющегося списка, а сформулировать свой вариант ответа. 18,8% опрошенных дали ответы, которые, синтезировав, можно представить, как «никогда дистанционное образование не заменит очное обучение, как бы удобно оно не было». Стоит обратить внимание, что это третий по популярности ответ, интересен также тот факт, что подобные пояснения дали только обучающиеся.

Респондентов попросили определить трудности, с которыми они столкнулись в процессе дистанционного обучения (можно было указать несколько). Только один человек (0,9%) отметил, что трудностей у него не возникло, остальные отметили те или иные проблемы.

Самым популярным ответом (его указало 55,4% опрошенных) стал ответ «большой объ- ем материала, который обучающиеся должны освоить самостоятельно».

И одновременно называлась другая проблема, которая связана с самой популярной — «сложно выполнять задания без объяснений преподавателя»: этот ответ стал вторым по популярности — 54,5% чел.

В 33% случаев отмечалось, что было неудобно пользоваться сайтом (сайтами), через который осуществлялось дистанционное обучение. О несвоевременном выполнении заданий обучающимися/несвоевременном выставлении материалов или оценок заявили 25,9% опрошенных.

Следующие два ответа набрали равное число голосов — 17%:

— проблемы, связанные с физиологией участников дистанционного обучения: большая нагрузка на глаза, «сидячее положение», снижение двигательной активности (часть опрошенных делала пояснения «стала болеть спи-на/нога/голова», «стал хуже себя чувствовать», «перестал дышать свежим воздухом, самочувствие ухудшилось» и т. д.);

— больше времени уходит на какие-то рабочие моменты («заполнение журналов», «поиск контакта с педагогом» и т. д.).

Далее проанализируем трудности, которые отметили менее 10% ответов:

— недостаточно доработана система работы в дистанционной форме (9,8%);

— недостаточное владение компьютерными технологиями (8%);

— недостаточный доступ к необходимым материалам (6,3%): к примеру, педагоги жаловались на отсутствие доступа к правовой системе «Консультант+», которую на рабочем месте они могут использовать неограниченно, обучающиеся говорили о том, что не знали, где искать материал, преподаватели/учителя его не выкладывали, давая задание и т. д.;

— проблемы со связью, интернетом (0,9%);

— отсутствие личного свободного времени (0,9%);

— невозможность научиться публично выступать, поскольку задания в основном давались письменные (0,9%).

Техническое сопровождение образовательного процесса в любом случае занимает важнейшую роль в современных условиях жизнедеятельности, однако при использовании ди- станционного формата его необходимость возрастает многократно.

Наличие затруднений, связанных с техническими проблемами, опрошенные отмечали уже в ответах на предыдущий вопрос.

Но исследованию проблем подобного характера была посвящена отдельная шкала — «С какими техническими проблемами Вы столкнулись в процессе дистанционного обучения?» Опрошенные также могли выбрать несколько вариантов ответов, а также предложить свой.

Следует отметить, что такого большого разрыва между ответами (более 50%, а следующие ответы только 33%) на данный вопрос не наблюдалось, значение шкалы распределись более равномерно. При этом проблемных моментов было выделено больше. Самым популярным ответом стал «плохая скорость интернета» — 30,4% случаев.

27% опрошенных говорили о технических перебоях в процессе воспроизведении материала. У 21,4% респондентов стала проблемой необходимость иметь доступ к интернету. Столько же опрошенных (21,4%) заявили о плохой обратной связи (были уточнения, что подобное возникало при проведении занятий с помощью Zoom).

В 18,8% случаев участники образовательного процесса указали на то, что с телефона не все сервисы работают. 15,2% респондентов отметили, что им «было не понятно, что нужно сделать и куда нажать».

Тот факт, что у них не отображались некоторый файлы/лекции, отметили 8%. Ответы «путаю формат подгрузки документа» (видимо, имелось ввиду, что некоторые форматы файла не скачивались из системы Mooodle, педагоги их не могли открыть и прочитать) и «мое недостаточное знание ПК» выбирались в 5,4% случаев каждый. При этом, как можно видеть, имеют субъективные причины.

Кроме того, было названо еще несколько причин, каждая из которых называлась меньше, чем в 3,6% случаев:

— невозможность скачать себе лекцию и презентацию (3,6%);

— отсутствие технических возможностей: при обработке первичных данных в данный ответ объединялись также такие ответы, как «отсутствие хорошего ПК, нужен был еще один ПК» (2,7%);

-

— плохая организация процесса (1,8%): в данном случае были обобщены такие ответы, как «выросла отчетность» (некоторым педагогам была вменена обязанность готовить еженедельные документы, в которых они должны были отчитываться за каждый час работы в дистанционном режиме), «плохое понимание учебным отделом других подразделений (кафедр)», «отсутствие дистанционных лекций», «отсутствие связи с некоторыми преподавателями», «можно взаимодействовать с преподавателями на консультации только раз в неделю»;

-

— сервис (сайт или почта) не предполагает направление документов большого объема (0,9%).

Если в предыдущем вопросе только один человек заявил, что проблем при дистанционном обучении у него не возникло, то в вопросе о возникших у них трудностях технического характера, участников образовательного процесса, у которых не возникло подобных проблем, было уже 25%.

Таким образом, можно сделать вывод, что важнейшим фактором эффективности дистанционного обучения является наличие у участников данного процесса необходимых технических условий. Выше уже отмечалось, что от- дельные проблемы возникали у тех, кто использовал телефон.

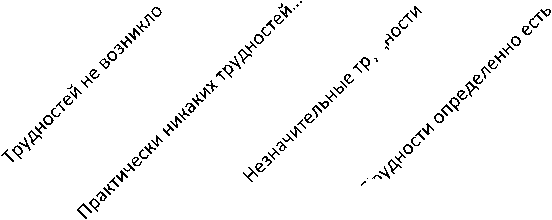

В связи с этим важно проследить, какие виды устройств использовались респондентами в ходе образовательного процесса (один респондент мог указать несколько устройств, поскольку в те или иные моменты использовались разные виды устройств). Интересно, что значительных расхождений (более 10%) между выборками педагогов и обучающихся в ответах на данный вопрос не имеется (рис. 2). Следует отметить, что сочетание «ноутбук-телефон» было самым распространенным, некоторые участники процесса использовали три-четыре устройства, однако были те (в основном обучающиеся), которые использовали только телефон.

Еще раз следует отметить, что среди обучающихся телефон использовали более 80% опрошенных.

Респондентам предложили выделить положительные стороны дистанционного обучения. Большинство опрошенных (61,6%) отметили, что дистанционный формат обеспечивает низкий риск заражения. Также популярным (56,3%) стал ответ «возможность работать в комфортной обстановке, возможность остаться дома».

Педагоги

Обучающиеся

По всем опрошенным

Рис. 2. Использование респондентами устройств различных типов при работе в дистанционном формате, %

О гибкости учебного процесса, возможности работать в индивидуальном темпе, распределяя время по своему усмотрению, упомянули 37,5% опрошенных. 22,3% участника образовательного процесса отметили, что у обучающихся появилась возможность скачать лекции, презентации и другие материалы.

Следующие два ответа набрали по 19,6%:

-

— возможность повторно посмотреть видеозапись лекции;

-

— использование современных технологий обучения.

-

1 2,5% опрошенных упомянули, что у них появилась возможность для самообучения: причем данный ответ выбирали не только обучающиеся, педагоги смогли найти время для прохождения различных онлайн курсов, участия в различных тренингах, семинарах, конференциях и т. д.

О том, что смогли изучить дополнительный объем материала по предмету, заявили 8% опрошенных. 7,1% отметили, что у обучающихся возникли широкие возможности самотестирования (педагоги активно использовали возможности образовательных платформ организовать тестирование).

Далее проанализируем ответы, которые были выбраны респондентами менее, чем в 3% случаев эмпирического наблюдения:

-

— 2,7% заявили о появившейся возможности выполнять не все задания (все выбравшие данный ответ — обучающиеся);

-

— о том, что качество обучения повысилось, заявили 1,8%;

-

— 1 опрошенный упомянул, что такой формат дал широкие возможности использовать шпаргалки и подсматривать при ответах.

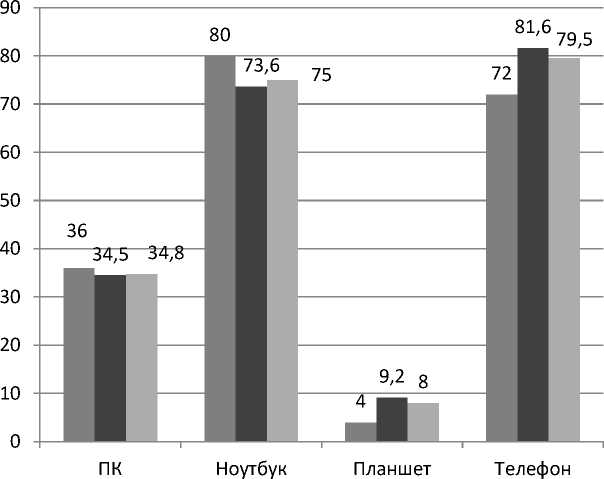

Не смогли увидеть преимуществ в дистанционном формате обучения 11,6% опрошенных, 9,8% педагогов и обучающихся отметили, что «лучше дистанционное обучение, чем ничего» в условиях пандемии; 2,7% ответили, что затрудняются выделить какие-либо преимущества такого формата обучения. Таким образом, почти четверть опрошенных (24,1%) преимуществ дистанционного обучения по сравнению с традиционным найти не смогли, и часть из них воспринимают новый формат как замену традиционному в сложившихся обстоятельствах. Если говорить о том, какие формы работы использовались при организации дистанци- онного обучения, то самой распространенной формой стало размещение учебных материалов: 83,9% опрошенных указали данный ответ. Следующей по популярности формой стала выдача заданий (61,6%). Однако ответ «проверка заданий» выбрали 42,9% респондентов. Таким образом, почти 20% заданий не предполагали в результате проверку со стороны педагога, а могли выдаваться, к примеру, для закрепления пройденного материала и самопроверки. 45,5% опрошенных упомянули видеозанятия (могли быть как в записи, так и онлайн). Онлайн-тестирование использовалось в образовательном процессе с участием 28,6% респондентов, 16,1% упомянули индивидуальные занятия. Педагогам и обучающимся предложили оценить собственный опыт дистанционного обучения. Большинство тех (64,3%), кто готов использовать дистанционный формат при организации повышения квалификации, отметили, что результаты обучения при использовании ими такого формата оказались хуже, чем при традиционном способе обучения. Особой разницы не заметили 28,6% опрошенных. О том, что результаты стали лучше, упомянули 7,1%. Интересно, что обучающиеся воспринимают дистанционный формат более оптимистично, нежели педагоги (рис. 3). Несмотря на то, что общие тенденции соблюдены: большинство в обеих выборках отмечают, что результаты при дистанционном способе хуже, чем при очном взаимодействии педагогов и обучающихся, однако более пессимистичны в этом отношении именно педагоги, тогда как небольшая часть обучающихся даже отметила улучшение результатов обучения.

Обсуждение. Таким образом, анализ результатов исследования показал, что опрошенные, положительным образом воспринимающие возможность использования дистанционного обучения при организации повышения квалификации, собственный опыт подобной формы не всегда характеризуют как положительный.

Легче адаптировались под подобный формат обучающиеся, педагоги более негативно восприняли дистанционное обучение.

Результаты исследования еще раз подтвердили тезис, выдвинутый авторами, мнение которых приводилось выше: дистанционный формат удобен для обучающегося, который может более рационально распределить время.

■ Педагоги

■ Обучающиеся

■ По всем опрошенным

Рис. 3. Оценка результатов обучения в дистанционном формате в сравнении с традиционным способом обучения, %

Опрошенные выделили ряд проблем, которые негативным образом отражаются на образовательном процессе.

Условно проблемы можно разделить на несколько групп: организационного характера, технические, субъективные. Повторно описывать в данном разделе их смысла нет, выделим определенные с целью поиска решений данных проблем.

Как можно увидеть из результатов исследования, особые сложности возникают в те моменты, когда необходимо формировать определенные умения и навыки, то есть при организации практических занятий. А. Ю. Тараховский в этом направлении упоминает о том, что в дистанционном формате нет возможности использовать лабораторное оборудование, обучающимся приходится давать абстрактные объяснения или искать возможности визуализации [8, с. 58]. Один из авторов данной статьи ранее описывал подобные проблемы при организации занятий по тактико-специальной подготовке, когда требует коллективом отработать отдельные навыки (к примеру, поиск осужденного в лесополосе, совершившего побег) [9]. Список дисциплин может быть продолжен физической подготовкой, дисциплинами, изуче- ние которых требует использование документов, имеющих гриф секретности и т. д., задача анализа этой проблематики в настоящем исследовании не стоит.

Но следует упомянуть, что многие проблемы при этом исчезают именно при повышении квалификации сотрудников, которые хорошо представляют осуществляемую ими деятельность и которым в дистанционном формате легче пояснить особенности применения новых технологий в их профессиональной сфере. Приведем в подтверждение исследование И. В. Чесноковой, которая обосновывает применение дистанционных технологий при повышении квалификации работников здравоохранения, анализируя организацию так называемого непрерывного медицинского образования (НМО) [10].

В связи с тем, что даже те участники образовательного процесса, которые готовы использовать дистанционные технологии при повышении квалификации, на практике столкнулись с рядом трудностей, в том числе технического характера, важнейшим аспектом при организации обучения должен стать поиск путей их разрешения. Полностью решить проблемы невозможно, но ряд вопросов субъективного харак- тера (неумение пользоваться сайтом, программным продуктом и т. д.), можно снять.

— Во-первых, процесс обучения должны сопровождать кураторы (модераторы, тьюторы): те сотрудники, которые каждому обучающемуся смогут быстро и своевременно пояснить, как можно посмотреть лекционный материал, пройти тест или выполнить какое-либо другое задание; подобной работой не следует нагружать педагога, обеспечивающего образовательный процесс и осуществляющего подачу материала. К тому же, в ряде случаев талантливые педагоги, имеющие большой опыт преподавания своих дисциплин, иногда просто сами не имеют необходимых технических знаний. Было бы эффективнее, если бы этот процесс организовывался иными участниками педагогического процесса.

— Во-вторых, необходимо предоставлять возможность использования различных ресурсов: одним участникам процесса обучения удобнее использовать электронную почту, другим — специальные сети или приложения-мессенджеры, третьим привычно и удобно получать консультации по телефону и т. д. Как показало исследование, участники образовательного процесса использовали различные технические устройства, самым популярным из которых стал смартфон, что также обеспечивает достаточную доступность обучающихся для модератора курса, который, осуществляя технологическое сопровождение, должен быть ориентирован на такую многополярность.

В России некоторые образовательные организации, осуществляющие организацию повышения квалификации и другие виды профессионально обучения и дополнительного профессионального образования, пошли именно по такому пути, однако о широком распространении подобного опыта говорить на сегодняшний момент не приходится.

Следующей проблемой, требующей решения, является проблема мотивации обучающихся. Ее в своей статье обозначили А. А. Ефименко и Р. Б. Щетинин [11, с. 135], но авторы данной работы ранее также неоднократно выявляли ее и обозначали, в том числе в тех работах, о которых уже говорилось выше. Данная проблема также может решаться с помощью тьюторов-кураторов, которые будут лично сопровождать образовательный процесс и мотивиро- вать обучающихся: выяснять у неуспевающих обучающихся причины того, почему они не осваивают материал, предлагать им варианты ее решения, давать необходимые консультации (например, обучающийся не нашел ссылку на тест на сайте образовательной организации, не смог прикрепить выполненную работу, скачать презентацию, был занят на службе и упустил момент, что необходимо сдать задание и др.).

Заключение. Научная полемика о необходимости внедрения дистанционного формата обучения в науке сместилась в сторону описания эмпирического опыта, полученного в ходе полевого естественного эксперименты, поставленного в общемировом масштабе.

Полученные первичные данные позволили подтвердить исследовательские гипотезы, а также некоторые предположения и качественные описания (без количественных измерений), выдвигаемых иными авторами.

Дистанционные технологии могут быть внедрены в систему профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, более того, их использование при организации повышения квалификации может обеспечить вовлеченность в этот процесс большего количества практикующих специалистов без отрыва от производственного процесса.

При этом следует учесть полученный опыт, выработав систему профилактики подобных проблем, в том числе путем технического сопровождения обучающихся, вплоть до исключения из этого процесса педагога, деятельность которого должна быть направлена на освоение новых компетенций или развитие уже имеющихся.

В данной статье для этого предлагается вводить тьюторов-модераторов процесса обучения. Данные участники педагогического процесса смогут решить некоторые проблемы, с которыми столкнулись респонденты в ходе дистанционного обучения.

Список литературы Исследование опыта реализации дистанционных образовательных технологий в системе повышения квалификации кадров

- Стрелецкий, Я. И. Дистанционное обучение в России: основные концепции / Я. И. Стрелецкий, А. В. Опошнянский. — Текст: непосредственный // Общество: философия, история, культура. — 2021. — № 2 (82). — С. 34‒40.

- Gertsen, S. M. Interactive technologies for individual educational trajectories in distance learning / S. M. Gertsen. — Текст: непосредственный // Мир науки. Педагогика и психология. — 2020. — № 4. — С. 15.

- Афанасьев, В. П. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при повышении квалификации и переподготовке инженерных кадров / В. П. Афанасьев, Г. А. Коноплев, А. В. Тимофеев. — Текст: непосредственный // Образовательные технологии и общество. — 2013. — Т. 16, № 4. — С. 372‒386.

- Narmuhametova, N. M. Use of modern educational technologies in distance learning / N. M. Narmuhametova, A. S. Nugymat. — Текст: непосредственный // Международный студенческий научный вестник. — 2021. — № 2. — С. 105.

- Ишмухаметов, Р. З. Преимущества и проблемы повышения квалификации с применением дистанционных образовательных технологий / Р. З. Ишмухаметов. — Текст: непосредственный // Вестник Уфимского юридического института МВД России. — 2015. — № 4 (70). — С. 96‒100.

- Горина, Е. Е. Отношение педагогов к дистанционному обучению: результаты эмпирического исследования / Е. Е. Горина, М. А. Саулина, О. Г. Федоров. — Текст: непосредственный // Социальные отношения. — 2021. — № 4 (39). — С. 60‒70.

- Горина, Е. Е. Восприятие обучающимися дистанционного образования / Е. Е. Горина, М. А. Саулина, О. Г. Федоров. — Текст: непосредственный // Социальные отношения. — 2020. — № 4 (35). — С. 75‒81.

- Тараховский, А. Ю. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии как часть образовательной среды: возможности, сильные и слабые стороны / А. Ю. Тараховский. — Текст: непосредственный // Pedagogical, psychological and sociological issues of professionalization personality: materials of the IV international scientific conference on February 10–11, 2018. — Prague: Vědecko vydavatelské centrum “Sociosféra-CZ”, 2018. — С. 57‒59.

- Горина, Е. Е. Современные проблемы тактико-специальной подготовки курсантов ведомственных вузов уголовно-исполнительной системы / Е. Е. Горина, М. В. Морозов. — Текст: непосредственный // Социальные отношения. — 2021. — № 1 (36). — С. 17‒24.

- Чеснокова, И. В. Первые итоги внедрения новой модели непрерывного образования в систему последипломного повышения квалификации врачей / И. В. Чеснокова. — Текст: непосредственный // Развитие образования. — 2020. — № 1 (7). — С. 25‒28.

- Ефименко, А. А. Внедрение и использование современных технологий в дополнительном профессиональном образовании / А. А. Ефименко, Р. Б. Щетинин. — Текст: непосредственный // Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН России. — 2020. — № 1 (3). — С. 132‒136.