Исследование орнаментированных изделий из кости стоянки Ольская с применением трехмерного моделирования

Автор: Федорченко А.Ю., Селецкий М.В., Лебединцев А.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В данной работе обсуждаются вопросы практического применения технологий трехмерного моделирования при изучении костяных артефактов с гравированными изображениями эпохи палеометалла. Для реализации цели исследования был проведен комплексный анализ гребня из рога, полученного в результате раскопок Ольской стоянки - одного из опорных археологических объектов токаревской культуры Северного Приохотья. Обсуждаемый артефакт обладает сложным геометрическим орнаментом, что позволило использовать его для апробации различных инструментов технологии 30-моделирования. В результате проведенного исследования была реконструирована операционная последовательность производства изделия, предполагавшая расщепление рога северного оленя для получения заготовки, обработку строганием, двустороннее прорезание зубцов, подготовку поверхности шлифовкой, нанесение орнамента и перфорацию. Линейный орнамент на гребне составляет композицию из горизонтальных мотивов в виде полос мелких прямоугольников и зигзагов, выполненных двойными линиями. Применение технологий 30-сканирования позволило получить точные данные относительно морфометрических параметров элементов декора, последовательности их нанесения и используемых инструментов. В результате проведенных замеров было установлено, что метрические характеристики целых прямоугольников в орнаментальной композиции существенно отличаются. При этом результаты исследования позволили судить о минимальном различии в глубине прорезанных линий как при оформлении прямоугольников всех рядов, так и диагональных полос. Выявленные особенности позволили предполагать, что процесс нанесения орнамента выполнялся одним мастером, посредством использования одного и того же инструмента. Судя по характеру фиксируемых следов обработки, оформление зубцов и декора осуществлялось разными орудиями. Полученные данные наглядно свидетельствуют о наличии специализации в инструментарии косторезного производства и общем высоком уровне технологий обработки кости у носителей токаревской культуры.

Северное приохотье, палеометалл, токаревская культура, орнаментированные изделия, технологический анализ, 3d-моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146178

IDR: 145146178 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0702-0709

Текст научной статьи Исследование орнаментированных изделий из кости стоянки Ольская с применением трехмерного моделирования

Традиция украшения костяных изделий узорами из линий, точек и геометрических фигур имеет глубокие корни в истории человеческих сообществ. На территории крайнего Северо-Востока Азии одна из наиболее представительных коллекций орнаментированных арте фактов эпохи палеометалла происходит из памятников токаревской культуры [Лебединцев, 1985; 1990; 1996; 2014]. Среди предметов искусства этой традиции выделяются многочисленные подвески, зоо- и антропоморфные изображения из камня и кости, украшенные насечками и линиями; cложный резной орнамент фиксируется на поверхностях костяных орудий: наконечников гарпунов, игольников, проколок, гребней, рукоятей и ложек. Орнаментальные мотивы на изделиях токаревской культуры находят сходство в материалах древнеберингоморской традиции Чукотки [Ле-бединцев, 2019]. Черты сходства токаревского орнамента обнаруживаются в декоративном творчестве эскимосов и алеутов по этнографическим данным.

Исследования декорированных артефактов подразумевают анализ техники и технологии создания изображений, изучение их семантики и стилистики, установление связей с формой и назначением самого изделия [Фролов, 1974; Цетлин, 2004; Хло-пачев, 2020]. Многоплановость смыслового содержания орнаментов, сложность и разнообразие их материального воплощения порождают множество проблем методологического плана. Максимальное раскрытие информационного потенциала гравированных изображений невозможно без проведения тщательной источниковедческой работы: корректной фиксации всех элементов декора и общей композиции, точного измерения морфометрических параметров гравировок и их визуализации. В качестве одного из перспективных методов для анализа разнообразных орнаментов в практике современных археологических исследований рассматривается трехмерное моделирование [Свойский и др., 2020; Колобова и др., 2021].

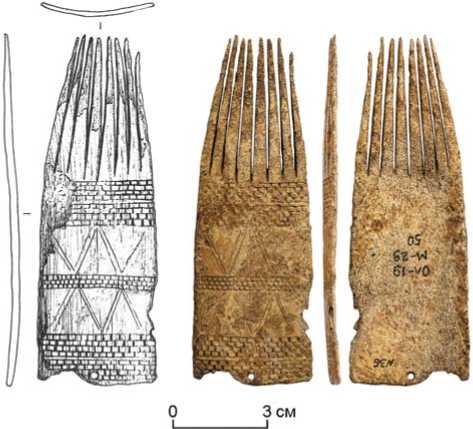

Цель настоящей работы заключалась в рассмотрении вопросов практического применения 3D-сканирования при анализе костяных артефактов с гравированными изображениями эпохи пале-ометалла. Для реализации этой задачи было проведено комплексное изучение гребня из рога (рис. 1), полученного в результате раскопок стоянки Оль-ской – одного из опорных памятников токаревской культуры Северного Приохотья. Рассматриваемый артефакт обладает сложным геометрическим орнаментом, что позволило использовать его для апробации разнообразных инструментов технологии трехмерного моделирования.

Материалы и методы исследования

Ольская стоянка расположена на м. Восточный, в 10 км от г. Магадан (Магаданская область, Россия), предположительная площадь памятника – 9000 м2. Стоянка исследуется археологической экспедицией СВКНИИ ДВО РАН под руководством А.И. Лебе-

Рис. 1. Орнаментированный гребень со стоянки Ольская (Северное Приохотье).

динцева с 1982 г. В результате проведенных работ на археологическом объекте было зафиксировано 26 котлованов округлой формы, в 1984 г. на участке площадью 120 м2 было полностью изучено одно углубленное жилище глубиной 0,6 и диаметром 6 м [Лебединцев, 1990]. Анализируемый орнаментированный гребень был получен в 2019 г. с участка размером 10 × 1 м, непосредственно примыкающего к основному раскопу [Лебединцев и др., 2019]. С функциональной точки зрения памятник рассматривается как долговременное поселение морских зверобоев, охотников и рыболовов. На основании серии радиоуглеродных дат, полученных по образцам кости и угля, хронология Ольской стоянки определяется в диапазоне от 2480 ± 20 до 1800 ± 60 некал л.н. [Лебединцев и др., 2019].

Проведенное исследование базировалось на данных экспериментально-трасологического и технологического методов, дополненных результатами трехмерного моделирования. Выявление и анализ признаков обработки и износа, изучение гравировок происходило при среднем (×45) и малом (×7) увеличении посредством стереомикроскопа Альтами СМ0745-Т с косым освещением. Для наиболее точной фиксации морфологии орнамента была проведена макрофотосъемка с использованием зеркальной фотокамеры Canon EOS 5D Mark IV, подключенной к компьютеру через приложение EOS Utility. Фотокамера оснащалась макрообъективом

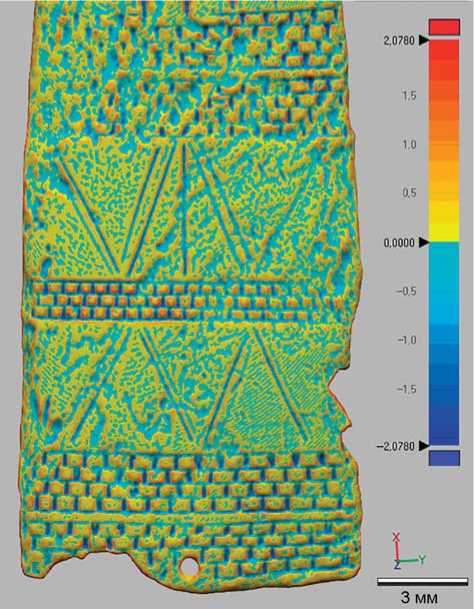

Рис. 2. Трехмерная модель орнаментированного гребня со стоянки Ольская (Северное Приохотье).

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM и устанавливалась на штативе с ручной наводкой на резкость. Благодаря использованию режима «Remote live view shooting», процесс макросъемки осуществлялся в режиме реального времени с выбором места фокусировки на ЖК-дисплее.

3D-моделирование артефакта осуществлялось с использованием сканера структурированного подсвета RangeVision Spectrum. Исследуемый объект устанавливался на платформе поворотного стола и автоматически сканировался с различных ракурсов в программе ScanCenter NG. Посредством этого программного обеспечения осуществлялся контроль над основными операциями в процессе моделирования: обработка групп изображений, их совмещение и создание трехмерной модели. Дальнейшая обработка происходила в бе сплатных версиях программ Geomagic WRAP и Geomagic Design X, в первой осуществлялся контроль качества модели и коррекция ее недостатков, во второй – визуализация рельефа поверхности предмета и измерения морфометрических характеристик различных участков поверхности артефакта [Колобова и др., 2019]. Погрешность в измерениях сканера RangeVision Spectrum составила 0,04–0,06 мм. При создании итогового коллажа (рис. 2), изображения артефакта размещались в шести проекциях, согласно основным внешним видимым поверхностям сканируемого объекта, с применением однонаправленного света и оптимального цвета заливки. Для наиболее корректной визуализации особенностей орнамента было подготовлено изображение в увеличенном масштабе посредством карты кривизны сетки (рис. 3), выступающей вспомогательным инструментом исследования поверхностей микрорельефа артефактов, дополняющим макрофото [Селецкий, Чистяков, Федорченко, 2020].

Результаты исследования

Проведенный трасологический анализ позволил оценить сохранность поверхности гребня как удовлетворительную. Следы обработки и износа на артефакте оказались частично деформированными, вследствие высыхания и поверхностной эрозии. Тем не менее, некоторое снижение информативности этого изделия не помешало реализовать базовые исследовательские процедуры, необходимые для установления его назначения и способа производства. Гребень выполнен из тонкой пластины рога оленя, обладает удлиненной подпрямоугольной формой, прямым профилем и вогнуто-выпуклым поперечным сечением. Благодаря применению трехмерного моделирования были уточнены метрические характеристики артефакта: его длина составляет 109,8 мм, ширина – 37,3 мм, толщина варьирует от 2,7 до 2,9 мм. В дистальной части орудия фиксируется восемь зубцов (рис. 4, 2) вытянутой подтреугольной формы c овальным сечением, достигающих 39,3–44,7 мм в длину, от 2,8 до 3,3 мм в ширину и 1,8–2,9 мм – толщину. Изделие имеет прямой обушок и округле отверстие для подвешивания в проксимальной части.

Технология изготовления орнаментированного гребня Ольской стоянки состояла из последовательной реализации нескольких операций. Начальная стадия предполагала первичную обработку рога северного оленя посредством рубящих орудий для получения заготовки – одинарной роговой пластины. Одна широкая сторона заготовки сохраняла компактную роговую ткань, противоположная – губчатое вещество. На следующем этапе происходило формирование общего контура заготовки строганием и оформление зубцов путем двустороннего прорезания металлическим инструментом с лезвием V-образной формы. Дальнейшие стадии подразумевали окончательное оформление поверхности шлифовкой, нанесение на выпуклую сторону артефакта орнамента и его перфорацию. Использование 3D-сканирования позволило уточнить диаметр отверстия –

Рис. 3. Карта кривизны сетки, визуализирующая орнамент на гребне со стоянки Ольская (Северное При-охотье).

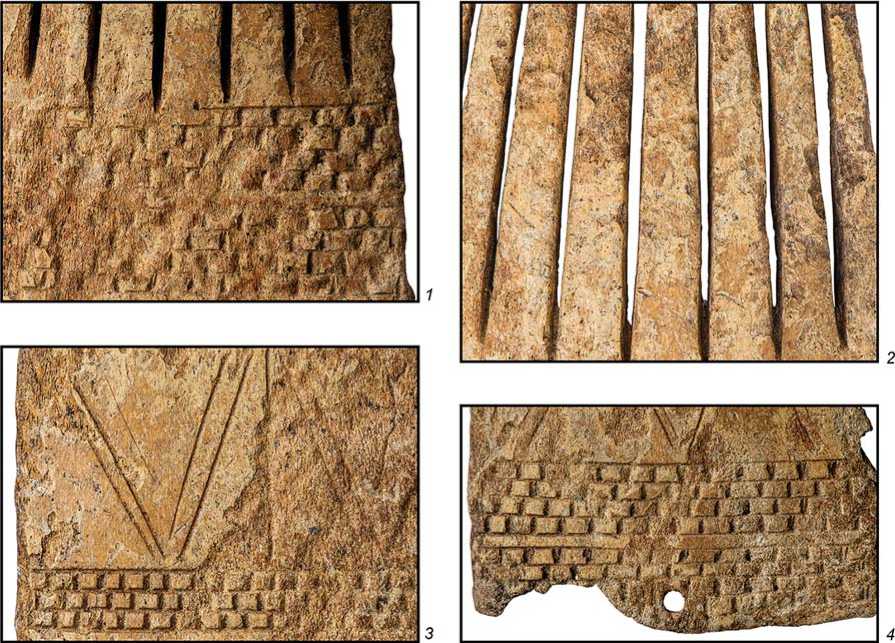

Рис. 4. Следы обработки и орнаментации на поверхности гребня со стоянки Ольская (Северное Приохотье).

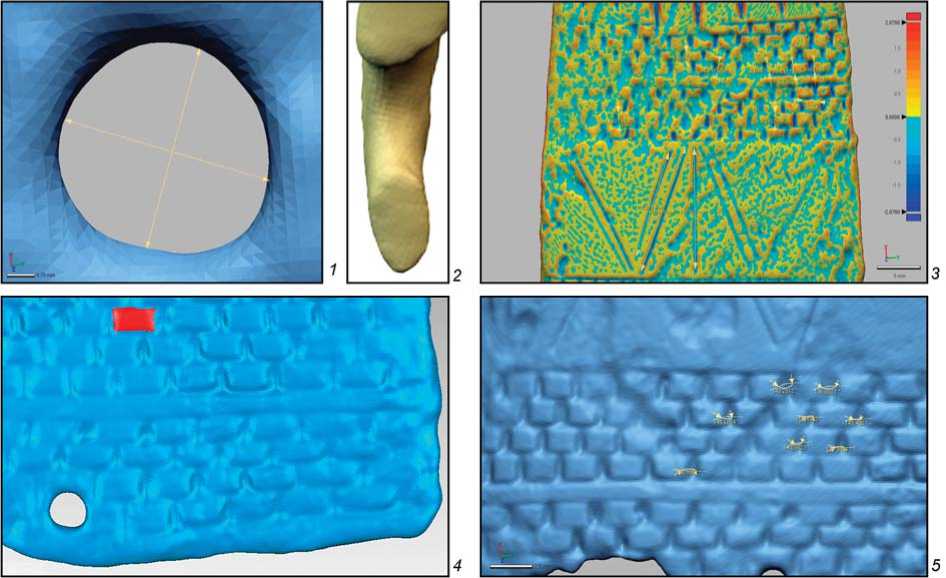

Рис. 5. Манипуляции с трехмерной моделью гребня со стоянки Ольская, реализуемые в программе Geomagic Design X. 1 – измерение диаметра сверленого отверстия; 2 – продольный профиль отверстия; 3 – измерение длины диагональных линий; 4 – измерение площади прямоугольных элементов декора; 5 – измерение углов.

1,8376–1,9114 мм (рис. 5, 1 ). В процессе работы с моделью было выполнено продольное сечение гребня и получена возможность демонстрации профиля его отверстия (рис. 5, 2 ). Фиксируемая морфология следов перфорации указывает на использование двустороннего сверления, направленного на формирование сквозного конусообразного отверстия с вогнутой стороны изделия и последующее рассверливание с противоположной плоскости. Процесс перфорации артефакта осуществлялся сверлом исключительно малого диаметра.

Из-за специфической сохранности поверхности гребня и наличия повреждений орнамент оказался частично утраченным. В качестве основного элемента декора на артефакте выступают прямые линии, оформленные прорезанием металлическим резчиком. Линейный орнамент составляет композицию из горизонтальных мотивов – 19 полос, состоящих из мелких прямоугольников, ориентированных поперечно длинной оси артефакта. В общей сложности в каждом из подобных рядов сохранилось от 13 до 21 прямоугольника. Линии с указанными геометрическими фигурами группируются в пять блоков: по два из четырех поло с в дистальной (см. рис. 4, 1 ) и проксимальной частях (рис. 4, 4 ), один блок из трех рядов – в медиальной (рис. 4, 3 ). Группу из трех линий с прямоугольниками в центре артефакта отделяет от блоков в дистальной и прок-706

симальной частях снизу и сверху орнаментальный мотив, выполненный парными, диагонально ориентированными линиями; в центре композиции отмечены две продольные линии (рис. 4, 3 ), аналогично – сверху и снизу от медиального блока из прямоугольников.

В рамках исследования посредством манипулирования моделью в программном обеспечении Geomagic Design X были уточнены метрические параметры геометрических элементов орнамента. Линейные измерения в указанной программе, вплоть до мельчайших деталей, проводились в ручном режиме путем использования функции «измерить расстояние» (см. рис. 5, 3). Для осуществления этой операции на противоположные края измеряемого объекта устанавливались две точки, создавая отрезок, который и измеряла программа. В результате проведенных замеров было установлено, что метрические характеристики целых прямоугольников в орнаментальной композиции существенно отличаются. Длина прямоугольников в дистальной и проксимальной частях гребня составила от 1,1 до 2,4 мм, ширина – от 0,7 до 1,4 мм. Размеры целых фигур этого типа в медиальной части орудия отличаются: при незначительно уступающей ширине (на 20–30 %) их длина на 40–60 % меньше прямоугольников в предыдущих рядах. Длина целых диагональных ли- ний в верхнем ряду колеблется от 15 до 15,8 мм, в нижнем она на 15–17 % меньше и составляет 12,5–13,4 мм.

Для верификации данных по размерным характеристикам прямоугольников был осуществлен подсчет их площади. Указанная операция производилась в программе Geomagic Design X – контуры геометрических фигур выделялись курсором, после чего происходили замеры площади (рис. 5, 4 ). Зафиксированные значения для прямоугольников в двух блоках дистальной части гребня составили 3,721 и 2,883 мм2, для группы из трех рядов в центре – 1,74 мм2, блоков в проксимальной части – 2,852 и 3,154 мм2. Полученные данные наглядно демонстрируют увеличение размерности составных элементов орнамента от центра артефакта к его проксимальной и дистальной частям.

С помощью вышеописанного алгоритма была измерена глубина прорезанных линий, фиксируемых между прямоугольными элементами орнамента. Глубина прорези между прямоугольниками двух блоков в проксимальной части артефакта составляет в среднем 0,48 и 0,5 мм, в средней части – 0,45 мм, двух нижних рядов – 0,66 и 0,62 мм. Аналогичная операция была проведена и для измерения диагональных линий, глубина которых колеблется от 0,2 до 0,3 мм. Результаты исследования позволяют судить о минимальном различии в глубине прорезанных линий как при оформлении прямоугольников всех рядов, так и диагональных полос; фиксируемое различие составило от 0,02 до 0,17 мм.

Дальнейший анализ гравировок в программе Geomagic Design X позволил провести измерения углов, под которыми прорезались линии в прямоугольниках относительно поверхности изделия. Для этого применялась функция «измерить угол», замеры проводились по трем точкам – первая и третья располагаются на смежных поверхностях, вторая – в месте их пересечения. В результате было установлено, что оси прорезанных линий в первом и втором блоках из линий с прямоугольниками в среднем располагалась под углом 121,275° и 119,542°. Для группы в медиальной части гребня это значение являлось максимальным и составило 145,622°, для прямоугольников четвертого и пятого рядов – 137,925° и 131,226°. Таким образом, использование возможностей 3D-моделирования позволило установить, что прорезание геометрических линий для формирования прямоугольников на поверхности гребня со стоянки Ольская во всех случаях осуществлялось под тупым углом. Фиксируемая конфигурация каналов является характерной для орудий с притупленной кромкой типа микрорезца или резчика, осуществляющих не разрезание или рас- сечение поверхности, а равномерную выемку обрабатываемого материала [Волков, 1999].

Использование стереомикроскопа позволило зафиксировать на сохранившихся участках поверхности зубцов гребня следы залощенности и яркого блеска, связанные с использованием этого изделия. Из-за неудовлетворительного состояния сохранности поверхности артефакта более детальная функциональная интерпретация орудия затруднительна. В современной историографии [Лебединцев, 1990] изделия данного типа интерпретируются как инструменты для обработки грубого растительного материала – разделения волокон растений с целью их последующего использования для плетения, а также – расщепления сухожильных волокон или китового уса при изготовлении нитей. Наличие следов стертости внутри отверстия указывает на привязывание к данному изделию относительно тонкой нити, перемещение которой по отверстию происходило относительно свободно.

Заключение

Включение в практику технологических и экспериментально-трасологических исследований инструментов трехмерного моделирования показывает перспективность подобного подхода. Применение 3D-сканирования для анализа орнаментированных изделий из ко сти позволяет дополнить реализуемые реконструкции точными данными относительно морфометрических параметров элементов декора, последовательности их нанесения и используемых инструментов. Одним из преимуществ 3D-моделирования является возможность визуализации изменений на поверхности артефакта, которые сложно фиксируются при фотосъемке, без дополнительных техниче ских приспособлений или использования специализированных графических редакторов. Основной недостаток предложенного подхода – слабая детализация мельчайших элементов декора, – проистекает из технических ограничений используемого нами сканера структурированного подсвета. Применение более дорогостоящего специализированного оборудования предоставляет возможность углубленного изучения микрорельефа поверхности артефактов, фиксации и анализа следов обработки и износа.

В результате проведенного комплексного исследования была реконструирована операционная последовательность производства орнаментированного гребня со стоянки Ольская, предполагавшая расщепление рога северного оленя для получения заготовки, обработку строганием, двустороннее прорезание зубцов, подготовку поверхности шли- фовкой, нанесение орнамента и перфорацию. В то-каревской культуре большинство гребней украшены орнаментальными мотивами в виде прямых линий с насечками, зигзагов, треугольников, косых крестов, ромбовидных фигур, точек и параллельные линий [Лебединцев, 1996, рис. 6; 7]. Орнамент на изученном нами гребне состоит из мотивов в виде горизонтальных полос из мелких прямоугольников и зигзагов. Минимальные различия в глубине гравировок, идентичная морфология элемента орнамента и их, в целом, близкие размерные характеристики позволяют предполагать, что процесс нанесения орнамента выполнялся одним мастером, посредством использования одного и того же инструмента. При этом, судя по морфометрических параметрам фиксируемых следов обработки, оформление зубцов и декора осуществлялось разными орудиями. Полученные данные свидетельствуют о наличии в инструментарии носителей то-каревской культуры специализированных орудий, применяемых на различных этапах косторезного производства, а также общем, достаточно высоком уровне развития технологий обработки кости.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0010.

Список литературы Исследование орнаментированных изделий из кости стоянки Ольская с применением трехмерного моделирования

- Волков П.В. Трасологические исследования в археологии Северной Азии. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. - 192 с.

- Колобова К.А., Зоткина Л.В., Маркин С.В., Васильев С.К., Чистяков П.В., Бочарова Е.Н., Харевич А.В. Комплексное изучение персонального украшения из резца сурка в раннеголоценовом комплексе пещеры Каминная (Российский Алтай) // Stratum Plus. Археология и культурная антропология. - 2021. - № 1. -С. 319-335.

- Колобова К.А., Федорченко А.Ю., Басова Н.В., Постнов А.В., Ковалев В.С., Чистяков П.В., Молодин В.И. Применение 3D-моделирования для реконструкции облика и функции предметов неутилитарного назначения (на примере антропоморфной скульптуры из материалов могильника Турист-2) // Археология, этнография и антропология Евразии - 2019. - № 4. - С. 66-76.

- Лебединцев А.И. Древние приморские культуры Северо-Западного Приохотья. - Л.: Наука, 1990. - 260 с.

- Лебединцев А.И. Подвески и украшения из камня со стоянки Спафарьева // VII Диковские чтения. - Магадан: ООО «Типография», 2014. - С. 107-110.

- Лебединцев А.И. Приморские культуры Охотоморья: эскимосско-алеутское влияние // V Северный археологический конгресс. Тезисы докладов. - Екатеринбург: Уни -версальная тип-фия «Альфа-Принт», 2019. - С. 175-177.

- Лебединцев А.И. Художественные изделия из камня в неолите Северного Приохотья // Новое в археологии Севера Дальнего Востока. - Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1985. - С. 103-108.

- Лебединцев А.И. Художественные сюжеты и орнаментальные мотивы в искусстве токаревской культуры // Археологические исследования на Севере Дальнего Востока. - Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1996. - С. 140-159.

- Лебединцев А.И., Макаров И.В., Прут А.А., Гребенюк П. С., Федорченко А.Ю. Результаты полевых исследований стоянки Ольская (Северное Приохотье) в 2019 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. 25. - С. 440-447.

- Свойский Ю.М., Романенко Е.В., Хлопачев Г.А., Полковникова М.Э. Трехмерное моделирование при исследовании геометрических изображений в искусстве малых форм верхнего палеолита и мезолита Восточной Европы // Camera praehistorica. - 2020. - №2 (5). -С. 8-24.

- Селецкий М.В., Чистяков П.В., Федорченко А.Ю. Возможности трехмерного моделирования при исследовании каменных ударно-абразивных орудий эпохи палеолита // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. 26. - С. 231-237.

- Фролов Б.А. Числа в графике палеолита. - Новосибирск: Наука, 1974. - 239 с.

- Хлопачев Г.А. Геометрические изображения верхнего палеолита Восточной Европы: хронологические и региональные особенности // Краткие сообщения Института археологии. - 2020. - Вып. 261. - С. 7-17.

- Цетлин Ю.Б. Предметная изобразительная деятельность древнего человека: ее природа и содержание // Российская археология. - 2004. - №2. - С. 87-95.