Исследование петроглифов на реке Пегтымель в 2022 году

Автор: Леванова Е.С., Свойский Ю.М., Зиганшина А.А., Романенко Е.В., Бове Л.Л.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Петроглифы на реке Пегтымель - памятник наскального искусства, самый северный на территории Азии, расположенный за Полярным кругом на правом берегу одноименной реки на северо-западе Чукотки, в 40-50 км от побережья Восточно-Сибирского моря, открытый в 1965 г. геологом Н.М. Саморуковым. Научное открытие и первая публикация памятника связана с именем археолога Н.Н. Дикова. Также на памятнике работали экспедиции в 1990-2000-е годы. Начало работ по документированию и мониторингу памятника после длительного перерыва было положено в 2021 г. В 2022 г. Петроглифический отряд ИА РАН продолжил обследование и редокументирование памятника. В ходе полевых работ применялось сплошное картографирование основного скопления петроглифов, осуществленное по методике, предполагающей документирование как непосредственно поверхностей с петроглифами, так и их ландшафтного контекста с объединением данных в единую систему геодезическими методами. Одновременно с картографированием ландшафтного контекста выполнялось цифровое документирование поверхностей с петроглифами методом трехмерного моделирования. Кроме сбора материала для трехмерного документирования, выполнялась фотосъемка для мониторинга, в том числе разрушающихся поверхностей. В результате удалось провести сопоставление с опубликованными ранее данными о состоянии сохранности памятника и установить некоторые повреждения и утраты фрагментов плоскостей. Кроме того, были обнаружены и зафиксированы ранее неизвестные изображения. Благодаря применению современных подходов к документированию (трехмерное моделирование, аэрофотосъемка, геодезические измерения) авторам настоящей работы удалось по-новому взглянуть на уже достаточно изученный памятник. Опыт исследований местонахождения Пегтымельских петроглифов еще раз показывает необходимость редокументиривания памятников наскального искусства.

Наскальное искусство, петроглифы, трехмерное моделирование, чукотка, пегтымель

Короткий адрес: https://sciup.org/145146363

IDR: 145146363 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0606-0612

Текст научной статьи Исследование петроглифов на реке Пегтымель в 2022 году

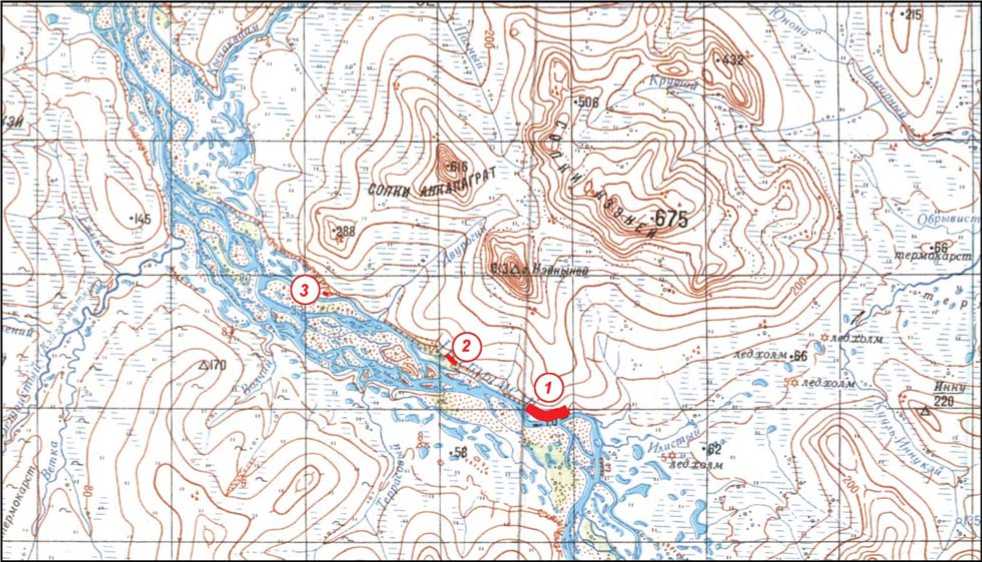

Петроглифы на реке Пегтымель – памятник наскального искусства, самый северный на территории Азии, расположенный за Полярным кругом на правом берегу одноименной реки на северо-западе Чукотки, в 40–50 км от побережья Восточно-Сибирского моря (рис. 1).

Пегтымельская группа местонахождений петроглифов состоит из основного и двух сателлитных местонахождений. Основное местонахождение – Кээ-нейкууль расположено на интервале 0,8–1,9 км вниз по течению от устья руч. Кээнейкууль. Традиционно оно именовалось в литературе «петроглифами Кай-куульского обрыва», однако изучение доступных топографических карт показало ошибочность этого названия. Ручей как на топографических картах, так и в официальной документации Росреестра, составленной на основе крупномасштабных топографических карт*, носит название Кээнейкууль. Более того, название Кайкууль не удалось обнаружить ни на каких картографических материалах. Впервые это название встречается в отчете первого исследователя Н.Н. Дикова в 1968 г. и, вероятно, присвоено ошибочно. Расстояние от современного устья руч. Кээ-нейкууль до восточного края зоны распространения петроглифов – 770 м по прямой или 860 по берегу р. Пегтымель, что в целом соответствует описаниям предшественников (у Дикова 1000–1200 м [Диков, 1971, с. 6], у Дэвлет 1 км [Дэвлет, Миклашевич, Му-харева, 2012, с. 203]).

Сателлитные местонахождения Кэйныней и Ан-капаграт расположены ниже по течению р. Пег-тымель. Местонахождение Кэйныней находится в 3,2 км к юго-западу от отм. 613 (г. Кэйныней), по материалам предшественников оно описывается как «петроглиф в районе устья руч. Двурогий, в 2 км ниже от основного местонахождения» [Диков, 1992, с. 44]. Фактически местонахождение расположено в 1,2 км выше устья руч. Двурогий и в 3,2 км ниже устья руч. Прямой, в 4,2 км от западного края местонахождения Кээнейкууль. Положение местонахождения уточнено в 2022 г. прямыми GNSS-измерениями.

Местонахождение Анкапаграт находится в 5,3 км к юго-западу от отм. 616 (сопки Анкапаграт), в 7 км от западного края основного скопления. Предшественниками оно описывало сь как «петроглифы в 8 км ниже от основного местонахождения», «петроглиф 104» или «петроглифы возле третьей стоянки» по Н.Н. Дикову [Диков, 1971, с. 90].

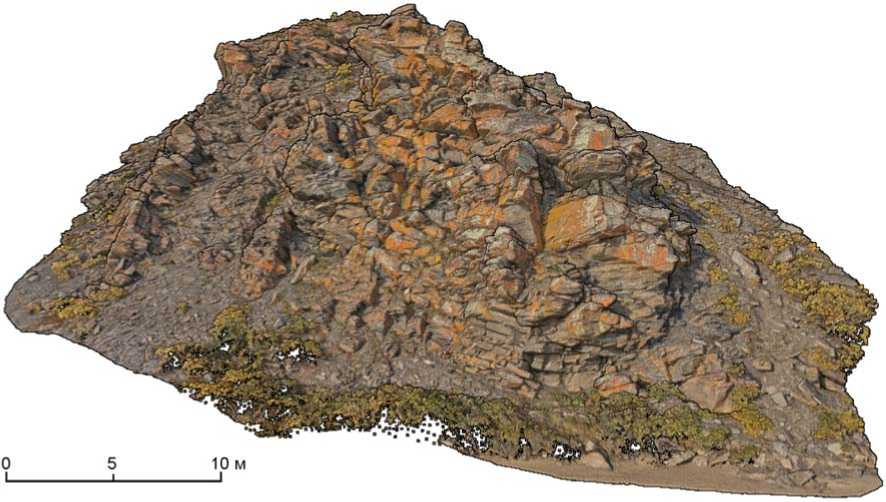

В пределах исследованного в 2021–2022 гг. участка Кээнейкуульского обрыва протяженностью ок. 1600 м его высота от уреза воды до бровки составляет от 29 до 47 м, крутизна склона от 29 до 43°; высота и крутизна склона в целом возрастают вниз по течению р. Пегтымель (рис. 2). Петроглифы наблюдаются как на скальных останцах, так и на отколовшихся от останцов глыбах, наблюдающихся в склоновом коллювии по всему интервалу высот, вплоть до уреза воды.

Изображения на скалах Кээнейкуульского обрыва были обнаружены геологом Н.М. Самору-ковым в 1965 г. Он информировал о находке Лабораторию археологии, истории и этнографии Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института СО АН СССР. В 1967 и 1968 гг. экспедицией под руководством Н.Н. Дикова за два полевых сезона было зафиксировано 103 композиции на одиннадцати скальных останцах, условно названных «камнями», исследованы стоянки, и в 10 км ниже по течению р. Пегтымель была обнаружена композиция 104, расположенная на одиночной скале, на вершине которой зафиксированы следы позднепалеолитической стоянки. В дальнейшем углубляли и расширяли исследования чукотских петроглифов экспедиции В.В. Питулько, А.В. Головнева, С.Л. Вартаняна, М.Б. Слободзяна и, в 2005–2008 гг., экспедиция Петроглифического отряда ИА РАН под руководством Е.Г. Дэвлет.

В 2021 г. Петроглифический отряд ИА РАН под руководством Е.С. Левановой вернулся к изучению памятника, что стало возможным благодаря грантовой поддержке Фонда социального развития «Купол» и финансированию со стороны Правительства Чукотского автономного округа. Экспедиции предшествовала огромная работа по изучению, оцифровке и упорядочению материалов 2005–2008 гг., которая продолжается до сих пор.

Рис. 1. Топографический контекст Пегтымельской группы местонахождений петроглифов (фрагмент листа карты 1:200 000 R–60–XIX, XX Биллингс, 1975).

Рис. 2. Скальные утесы с петроглифами на правом берегу р. Пегтымель, вид с запада. Фото А.А. Зиганшиной.

В 2022 г. Петроглифический отряд ИА РАН вновь обследовал памятник на р. Пегтымель при поддержке Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа и гор608

нодобывающей компании «Баимская». В работах принимали участие сотрудники Лаборатории дистанционного зондирования и анализа пространственных данных и Кемеровского государственного

Рис. 3. Скопление X (камень X по Н.Н. Дикову). Облако точек.

университета.* Полевые работы проводились в период с 11 по 29 августа 2022 г.

Целью работ Петроглифического отряда на р. Пегтымель является создание цифрового образа местонахождения как инструмента исследования разрушающегося памятника. Трехмерные модели и данные геодезических измерений позволят обоснованно судить о сохранности комплекса, проследить этапы его формирования, детализировать прорисовки, получить новые данные о технике выполнения петроглифов. Для достижения этих целей во время полевого сезона 2022 г. выполнялся сбор материалов для формирования трехмерных моделей поверхностей с петроглифами и участков склона со скальными останцами, наземные геодезические наблюдения и воздушное обследование.

Создание цифрового образа основного скопления петроглифов – Кээнейкуульского обрыва осуществлялось по методике, предполагающей документирование как непосредственно поверхностей с петроглифами, так и их ландшафтного контекста с объединением данных в единую систему геодезическими методами. Район распространения петроглифов был картографирован автоматизированной плановой и перспективной съемкой с беспилотного летательного аппарата. При этом плановая съемка была применена для картографирования памятника в целом (включая буферную зону), а перспективная – для поверхности Кээнейкуульского обрыва. На участках детализации – отдельных останцах сложной конфигурации, представляющих собой места концентрации поверхностей с петроглифами – дополнительно была выполнена перспективная съемка в ручном режиме пилотирования, что обеспечило надежное картографирование поверхностей западной и восточной экспозиции.

На основе собранных фотографий были сформированы ортофотоплан и цифровая модель поверхности на всю площадь памятника и буферной зоны (ок. 1 км2), впоследствии послужившая основой для создания топографического плана. Для полосы склона обрыва и отдельных останцов с петроглифами создавались облака точек и трехмерные полигональные модели (рис. 3). Все выявленные предыдущими экспедициями петроглифы были идентифицированы на местности, для каждой из поверхностей с изображениями методами спутниковой геодезии были определены пространственные координаты, которые затем были уточнены по трехмерным моделям. Комбинирование этих данных в единой системе позволило решить ряд практических задач – уточнить границы памятника, облегчить ориентирование на местности и существенно упростить последующее нахождение поверхностей с изображениями. Если в 2021 г. у исследователей, ранее неоднократно работавших на памятнике, локализация поверхностей с изображениями потребовала 10 дней поисков, то в 2022 г. ориентироваться на памятнике стало значительно проще. Трехмерные карты, подготовленные технической группой в течение прошедшего года, позволили локализовать большую часть известных поверхностей на цифровых моделях местонахождений, определить план дальнейших работ и приступить к реиндексации поверхностей с петроглифами.

Документирование поверхностей с петроглифами выполнялось по методике, включающей три компонента – описание поверхности с петроглифами по стандартному формуляру, определение нормализованных цветов методом спектроколориме-трии и цифровое документирование поверхности методом трехмерного моделирования.

При описании поверхности учитывались следующие параметры: положение в рельефе (на скальном массиве, смещенном или перемещенном блоке), параметры залегания (падение и простирание поверхности определяются по трехмерной модели), подверженность паводкам, горная порода и ее особенности, характер наблюдаемых экзогенных процессов и явлений, степень поражения биогенными процессами. Определение нормализованного цвета выполнялось с применением активного сенсора – спектроколориметра RM200, выполняющего измерение спектрального коэффициента отражения, коэффициента пропускания и относительную освещенность и вычисляющего трехцветные значения посредством численного интегрирования. Необходимость определения нормализованных цветов обусловлена принципиальной невозможно стью сколько-нибудь надежного глазомерного определения цвета в условиях меняющегося естественного освещения. Спектроколориметрия позволяет получать стандартизированные значения цветов, которые могут быть численно выражены в различных цифровых пространствах (RGB, CMYK и т.д.). Для практического применения в рамках настоящего проекта была избрана колориметрическая система Манселла, широко применяемая в геологии и почвоведении и более других систем оптимизированная под цветовое восприятие человеческого глаза.

Для каждой поверхности с петроглифами в базе данных фиксировались 2 или 3 значения. Первое значение – усредненный цвет поверхности, на которой нанесены наскальные изображения, определенный на большой апертуре (8 мм). Второе значение – цвет выбивки или гравировки, определенный на малой апертуре (2 мм). Третье дополнительное значение фиксировалось в специфических случаях, как правило, при наличии перекрывающих друг друга выбивок или гравировок, а также для свежих сколов, гипергенных минеральных пленок и иных образований. Обычно для определения каждого из значений выполнялось несколько измерений. В слу-610

чаях, когда результаты их отличались (как правило, незначительно), фиксировался цвет, который встречался в большем количестве измерений.

Определение нормализованного цвета было выполнено для 388 поверхностей, всего зафиксировано 812 результатов измерений. В дальнейшем корреляционный анализ результатов спектроколо-риметрии позволит решить ряд практических задач исследования и мониторинга петроглифов.

Цифровое документирование поверхностей с петроглифами методом трехмерного моделирования выполнялось по методике, отработанной в ходе полевых работ 2021 г., с рядом усовершенствований, направленных на увеличение детальности моделей. Перед документированием поверхность очищается от пыли, биогенных остатков, лишайников, при необходимости отмывается. Моделирование выполняется на основе цифровых фотоснимков высокого разрешения фотограмметрическим способом с детальностью (размером полигона модели) порядка 0,05 мм, обеспечивается корректная масштабно сть моделирования и корректное воспроизведение цвета поверхности. Результатом документирования является текстурированная и коло-рированная масштабная мастер-модель, на основе которой формируются аналитические и визуализа-ционные деривативы (частные полигональные модели, матрицы высот, карты кривизны и рендеры названных видов данных), которые в дальнейшем используются для изучения петроглифов и их воспроизведения в публикациях, в том числе электронных. Работами 2022 г. собран материал для моделирования 276 поверхностей с петроглифами, для чего выполнено 197 съемок и сделано 46 695 фотоснимков. Таким образом, в результате полевых работ 2021–2022 гг. документировано 402 поверхности с петроглифами, что составляет ок. 65–70 % от предполагаемого общего количества (по новой системе индексации).

Одной из приоритетных задач полевых работ 2021–2022 гг. был мониторинг состояния памятника, т.к. научные исследования на нем прекратились 13 лет назад и более он специалистами не посещался. В порядке выполнения мониторинга было осмотрено не менее 90 % поверхностей с петроглифами, выполнена их фотосъемка и предварительно определен комплекс методов, необходимый для количественной и качественной оценки изменений, происходящих на памятнике.

Основным фактором разрушения Пегтымель-ских петроглифов является комплекс денудационных процессов, обусловленный в первую очередь морозобойным растрескиванием аргиллитов и мо-розобойным выдавливанием отдельных блоков, который постоянно воздействует на поверхности

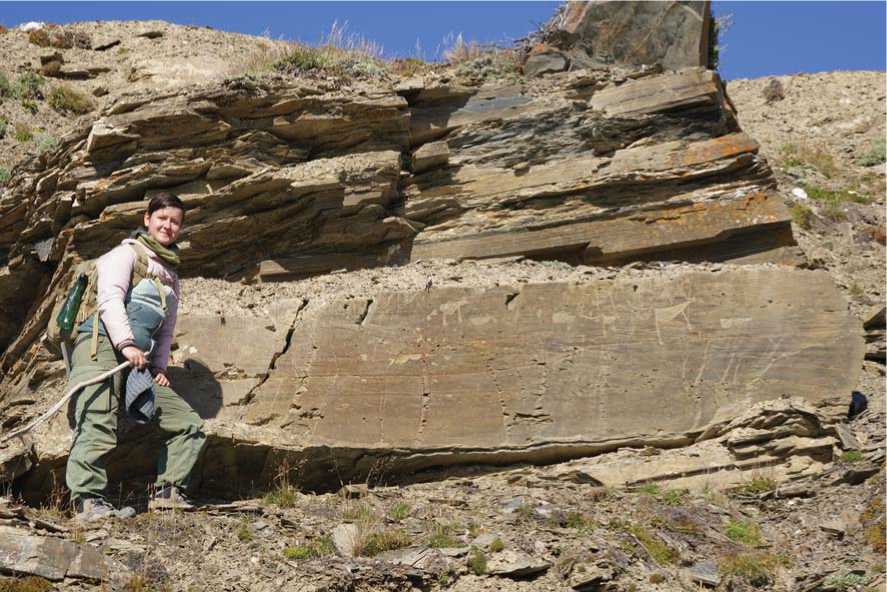

Рис. 4. Местонахождение Кэйнынэй. Фото А.А. Зиганшиной.

Рис. 5. Новая поверхность с изображением сцены охоты. Фото Л.Л. Бове.

с петроглифами. В периоды околонулевых температур периодическое замерзание воды в трещинах приводит к их дальнейшему расширению и тем самым – к отрыву от скального массива блоков гор- ной породы. На отдельных участках наблюдается десквамация (отшелушивание поверхностной корки), также в большой степени обусловленная периодическим замерзанием воды под коркой в осенний и весенний периоды. Биогенные процессы также воздействуют на поверхности с петроглифами. Корневые системы кустарников и кустарничков способствуют расширению трещин с отрывом от скалы небольших блоков, лишайники и в меньшей степени мхи, постепенно разрушают скальные поверхности.

Задача по выявлению новых петроглифов планом экспедиции не ставилась, т.к. гораздо более важными были признаны незавершенные задачи картографирования памятника и сплошного документирования известных петроглифов. Тем не менее в ходе работ был выявлен ряд ранее неизвестных изображений. Наиболее ярким открытием является великолепная по исполнению сцена охоты на оленей с одноместных лодок, обнаруженная на перемещенном скальном блоке на береговой линии (рис. 5). Кроме того, на горизонтальной поверхности камня с петроглифами, открытого в 2021 г., было обнаружено неизвестное ранее изображение оленя, стилистически отличающееся от других рисунков. Предположительно это изображение (на настоящий момент это единственная известная выбивка на горизонтальной поверхности), сделано уже после перемещения камня из его первоначального положения к подножию обрыва.

Помимо работ на Кээнейкуульском обрыве в 2022 г. были предприняты усилия по обследованию местонахождений петроглифов, известных ниже по течению р. Пегтымель. В частности было выполнено комплексное документирование местонахождения петроглифов Кэйнынэй («петроглиф в районе устья руч. Двурогий» по Н.Н. Дикову). На местонахождении была выполнена плановая и перспективная аэросъемка для формирования ортофотоплана и трехмерной модели, составления топографического плана, собраны аэроснимки для создания сферических панорам, документирована единственная известная поверхность с петроглифами (рис. 4), определены ее координаты, уточнены границы объекта культурного наследия.

Задачами дальнейших полевых работ являются завершение обследования и фотограмметрического документирования поверхностей с петроглифами, в том числе на наиболее труднодоступных участках, требующих применения техник промышленного альпинизма. Предполагается полностью документировать и наиболее отдаленное из известных на данный момент местонахождений петроглифов – на участке юго-западнее сопок Ан-капаграт и, при благоприятных условиях, предпринять работы по поиску новых местонахождений петроглифов Чукотки.

Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Наскальное искусство Дальнего Востока России: методы исследования и проблемы интерпретации» (№ НИОКТР 122011100061-5).

Список литературы Исследование петроглифов на реке Пегтымель в 2022 году

- Диков Н.Н. Наскальные загадки древней Чукотки. Петроглифы Пегтымеля. - М.: Наука, 1971. - 131 с.

- Диков Н.Н. Пегтымельские петроглифы - уникальный археологический памятник Заполярной Чукотки // Наскальные рисунки Евразии. - Новосибирск: Наука, 1992. - С. 44-49.

- Дэвлет Е.Г., Миклашевич Е.А., Мухарева А.Н. Материалы к своду петроглифов Чукотки (изображения в скоплениях I-III на Кайкуульском обрыве) // Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. - М.; Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. - С. 203-283. - (Тр. САИПИ; вып. IX).