Исследование петроглифов нижнего течения р. Чуи на Алтае

Автор: Кубарев Г.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам работ автора по поиску, копированию и интерпретации новых петроглифов и надписей в нижнем течении р. Чуи (Онгудайский р-н Республики Алтай), а также документированию гравированных изображений на широко известном местонахождении петроглифов Калбак-Таш I. Несмотря на более чем столетнюю историю изучения петроглифов Калбак-Таша и монографические публикации его материалов В.Д. Кубаревым, плоскости с гравированными рисунками остались необработанными, либо качество их копирования является недостаточно высоким. Автор кратко рассматривает историю исследования петроглифов Калбак-Таша I, в том числе работы разных исследователей по документированию гравировок на этом памятнике в последние несколько лет. В статье обсуждаются технические трудности в копировании тонких резных изображений на скалах, особенно в составе больших разновременных композиций. Дается ретроспектива развития методики по копированию гравировок и использованию для этой цели как транспарентных материалов, так и цифровой фотографии. Автор приходит к выводу, что для больших по размеру композиций лучшей методикой является их совместное использование. Приводятся предварительные результаты обработки больших гравированных композиций на плоскостях скалы I Калбак-Таша. Вероятней всего можно выделить два хронологических пласта налегающих друг на друга гравировок: хуннского времени и раннесредневекового периода. На одной из плоскостей памятника автором была обнаружена и скопирована новая руноподобная надпись. Результатом проведенных разведочных работ на правом берегу р. Чуи на участке от бома Калбак-Таш до с. Иодро стало обнаружение новых компактных местонахождений петроглифов и двух надписей (руноподобной строки и надписи, выполненной уйгурским письмом черной краской). Основной массив петроглифов местонахождения Иодро, включая центральную многорядную ярусную композицию, относится к эпохе бронзы - раннему железному веку. Однако здесь зафиксированы и раннесредневековые изображения оленей.

Алтай, петроглифы, гравировки, калбак-таш, иодро, многорядная ярусная композиция, эпоха бронзы, скифский и древнетюркский периоды

Короткий адрес: https://sciup.org/145146157

IDR: 145146157 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0488-0496

Текст научной статьи Исследование петроглифов нижнего течения р. Чуи на Алтае

В начале 1990-х гг. В.Д. Кубарев и Е.П. Маточ-кин обобщили данные о 172 памятниках наскального искусства на территории Республики Алтай [Кубарев, Маточкин, 1992]. С тех пор исследование петроглифов Алтая продолжалось самым активным образом, прежде всего, силами петроглифоведов-археологов, а также любителей (искусствоведов, художников, архитекторов и пр.). За это время опубликовано несколько монографий и десятки статей, как по новым, так и по уже известным местонахождениям петроглифов Алтая. Без преувеличения можно сказать, что практически каждый год ведет к открытию новых пунктов петроглифов, пусть зачастую довольно компактных, но от этого не менее интересных и значимых. Не ослабевает интерес и к, казалось бы, досконально изученным и хорошо известным памятникам наскального искусства.

В полевом сезоне 2021 г. автором были продолжены археологические разведочные работы по поиску новых наскальных изображений и эпиграфики на территории нижнего течения р. Чуи (Он-гудайский р-н Республики Алтай), а также работы по фиксации сцен граффити на местонахождении Калбак-Таш I. Их результатом стало обнаружение новых компактных местонахождений петроглифов, обработка нескольких крупных сцен граффити на памятнике Калбак-Таш I и обнаружение трех надписей (двух руноподобных и одной надписи, выполненной уйгурским письмом черной краской).

История изучения Калбак-Таша I

История изучения петроглифов Калбак-Таша, по-видимому, насчитывает более ста лет [Кубарев В.Д., 2011, с. 8]. Первооткрывателем этого выдающегося петроглифического памятника, вероятно, нужно считать художника Д.И. Кузнецова из г. Бийска, который в 1912 г. сделал на нем первые зарисовки наскальных рисунков [Хороших, 1949, рис. 50, 51].

В 1979 г. петроглифы Калбак-Таша были заново открыты археологами ИИФФ СО АН СССР (в на- стоящее время – ИАЭТ СО РАН). В 1980 и 1981 г. петроглифы Калбак-Таша были полностью скопированы (во всяком случае, как это представлялось исследователям) и по итогам работ было опубликовано несколько небольших статей [Окладникова, 1981, 1987]. По оценке Е.А. Окладниковой, на Калбак-Таше ими было зафиксировано более 200 композиций, из которых 5 – в технике гравировки, а также одна руноподобная надпись [Окладникова, 1987, с. 98,99]. Менее четверти из них были представлены в публикациях, в очень мелком размере, с отсутствием масштаба и какой-либо нумерации [Там же, рис. 1–6].

В 1984–1988 и 1991 г. В.Д. Кубарев проводил исследования на Калбак-Таше I. Итогом стала целая серия научных публикаций, две из которых являлись монографиями [Kubarev, Jacobson, 1996; Кубарев, 2011]. В общей сложности им было обработано и скопировано 3720 рисунков, входивших в состав 662 композиций или в качестве отдельных изображений [Кубарев, 2011, с. 14, 125–333]. Многие из них были очищены от лишайника, земли и камней. 19 композиций и отдельных фигур из общего числа были выполнены в технике гравировки. В.Д. Кубарев заложил на Калбак-Таше I два раскопа у основания скал с петроглифами, в которых обнаружил заготовки каменных орудий, «чашечку» со следами растирания темно-красной охры и пр. [Там же, с. 15, рис. IV]. В юго-восточной части святилища Калбак-Таш им было раскопано погребение в каменном ящике эпохи бронзы, а в трехстах метрах к югу – три пазырыкских кургана [Там же, с. 16,17, прил. V, фото 83].

Открытая в 1980 г. Е.А. Окладниковой руноподобная надпись вошла в число двенадцати надписей, обнаруженных и обработанных В.М. На-деляевым в том же году [Кубарев, 2011, с.8]. При сплошных съемках петроглифов в 1987 г. В.Д. Кубарев обнаружил еще 8 руноподобных надписей [Там же, с.9].

Казалось бы, петроглифы Калбак-Таша I исчерпывающе исследованы, однако В.Д. Кубарев отмечал, что: «... на памятнике осталось несколько 489

необработанных плоскостей с тонкими, слабо различимыми граффити. Они будут исследованы, когда появятся новые технические возможности для более точного копирования рисунков» [Кубарев, 2011, с. 14]. Несмотря на монографические издания петроглифов Калбак-Таша, изучение раннесредневековой эпиграфики и гравированных рисунков в разные годы было продолжено. Так, в конце 1990-х – начале 2000-х гг. усилиями тюркологов И.Л. Кызласова, Д.Д. Васильева, М. Эрдала, И.А. Невской, Л.Н. Тыбыковой и др. были открыты новые руноподобные надписи, предложено то или иное их прочтение [Тыбыкова, Невская, Эрдал, 2012, с. 69–94]. В общей сложности на скальных плоскостях Калбак-Таша удалось зафиксировать 31 руноподобную надпись, что выдвинуло этот памятник на первое место на территории всей Южной Сибири по количеству образцов раннесредневековой эпиграфики.

В 2007 г. Е.А. Миклашевич и А.Н. Мухарева с помощью очистки горизонтальных скальных поверхностей от лишайников обнаружили и скопировали на памятнике Калбак-Таш I незаурядные петроглифические композиции (изображения хищников скифского времени, «свернувшейся пантеры» и др.), выполненные как в технике гравировки, так и выбивки [Миклашевич, Мухарева, 2011, рис. 1–3; Миклашевич, 2012, рис. 3, 4]. В разные годы автор данной статьи также документировал разновременные и зачастую уникальные граффити этого памятника – сцены терзания, парциаль-но изображенных хищников и «олене-грифонов» [Кубарев, 2013, рис. 1,2; 2019, рис. 1, 1 ; 2; 3, 1 ]. Собрание раннесредневековых тамг Калбак-Таша было мной заново скопировано и уточнено. Идентификация калбак-ташских тамг с конкретными токуз-огузскими и другими южносибирскими племенами позволила выдвинуть гипотезу о собрании знаков, как свидетельстве создания антиуйгурской коалиции племен во главе с алтайскими карлуками в период внутренних войн в Уйгурском каганате в правление Элетмиш Бильге-кагана (747–759 гг.) [Кубарев, 2018].

Таким образом, исследование уникального петроглифического святилища Калбак-Таш I идет по пути все большего охвата всего массива наскальных рисунков и эпиграфики, более качественной их фиксации и дальнейшего осмысления, датировки и интерпретации. Если первые исследователи на глаз зарисовывали отдельные рисунки или фигуры, то последующие за ними археологи сплошной съемкой пытались скопировать все наскальные изображения. Несмотря на десятки статей и монографические публикации Калбак-Таша I, процесс документирования наскальных рисунков памятни-490

ка нельзя считать исчерпывающим и он продолжается по сегодняшний день. Особое внимание в подобном документировании должно быть уделено гравировкам.

Методика прорисовок граффити

На трудности копирования гравированных рисунков обращали внимание многие петроглифо-веды-археологи [Окладникова, 1988, с. 141; Кубарев, Маточкин, 1992, с. 30; Кубарев, 2011, с.14; Черемисин, 2011; Миклашевич, 2012 и др.]. Так, Е.А. Окладникова разработала свою технику копирования резных изображений: хорошо видимые при косом освещении рисунки прочерчивались мягким острозаточенным грифелем, затем рисунок покрывался смоченной в воде микалентной бумагой, сквозь которую прочерченные лини и проступали. Они повторно обводились по мокрой бумаге прямо на скале [Окладникова, 1988, с. 141]. В 1980-х – начале 1990-х гг. археологи копировали граффити на полимерные прозрачные материалы шариковыми ручками, а позднее и перманентными маркерами. Трудности копирования граффити на полимерные материалы перманентными маркерами (изменение освещенности под прозрачной пленкой, блики, более толстая линия маркера, нежели прорезанная на скале линия), о которых пишет Д.В. Черемисин [2011], вполне очевидны и с ними сталкивались все исследователи, пытавшиеся когда-либо копировать тонкие резные рисунки. Также вполне очевидны и преимущества цифровой фотографии для прорисовки граффити (возможность многократно увеличить изображения, «склеить» их в одну композицию, прорисовать рисунок в графическом редакторе и т.п.) [Черемисин, 2011, с. 176; Миклаше-вич, 2012, с. 167].

Методика прорисовки сцен граффити в графическом редакторе по предварительно «склеенной» из отдельных фрагментов композиции, предложенная Е.А. Миклашевич [2012, с. 167], заслуживает самого большого внимания и высокой оценки. Существенным минусом этой методики является объективная сложность фотосъемки отдельными кадрами большой скальной поверхности строго под прямым углом и на одинаковом расстоянии от нее. Далеко не все скальные поверхности являются горизонтальными и идеально ровными (часто они имеют закругления и перепады), и чем больше петроглифическая композиция (например, 3 × 2 м), тем сложнее без искажений ее сфотографировать. Именно поэтому я предпочитаю копировать подобные большие композиции на полимерные материалы перманентными маркерами и тщательно фотографировать отдельные фигуры или группы фигур цифровым фотоаппаратом. Впоследствии, имея своеобразную основу в виде прорисовки на полиэтилене, на которой соблюдены пропорции и размеры о сновных фигур, расстояния между ними, происходит уточнение отдельных фигур или групп фигур по цифровым фотографиям. В любом случае, процесс документирования «много слой-ных», т.е. имеющих палимпсесты, сцен граффити большого размера и их прорисовка, занятие очень трудоемкое как в полевых, так и в камеральных условиях.

Необходимо отметить, что фотограмметрия и 3D сканирование не заменяют и не облегчают процесс графической прорисовки, а являются лишь альтернативным способом фиксации петроглифов. Несомненно также, что процесс прорисовки неизбежно включает в себя индивидуальную авторскую интерпретацию образов и целых композиций и может быть весьма субъективным. Это касается как «видения» и интерпретации собственно фигур животных, человека и др. (например, путем «увеличения» на 0,5–1 см ушей оленухи в интерпретации какого-либо исследователя, они чудесным образом могут превратиться в рога быка), так и последовательности налегания петроглифов друг на друга, а значит их датировки и культурно-исторической атрибуции.

Документирование граффитина скале I памятника Калбак-Таш I

На скальном выступе западной оконечности горы Калбак-Таш (скала I по В.Д. Кубареву) находится не сколько плоскостей, покрытых наскальными рисунками в различной технике исполнения, а также раннесредневековыми руноподобными надписями. Вертикальная плоскость I на этом скальном выступе обращена на запад, в сторону р. Чуи. Ее размеры составляют ок. 110 × × 112 см. В левой части плоскости нанесены три рунические надписи [Кубарев, 2011, рис. 1; Тыбы-кова, Невская, Эрдал, 2012, с. 70–72]. В монографии по Калбак-Ташу на прорисовке этой плоскости воспроизведено 16 фигур животных (оленей, лосей и др.) [Кубарев, 2011, с. 125], в действительности же фигур животных и людей в композиции примерно в два раза больше. В нижней части композиции прочерчены две тамги. Большую часть гравированных изображений можно рассмотреть только при боковом освещении. Используя уже описанную выше методику копирования вся композиция, включая рунические надписи, была снята на полимерный материал и детально сфотографирована на цифровой фотоаппарат.

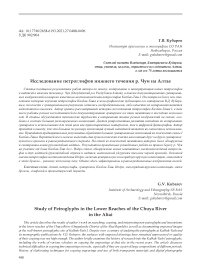

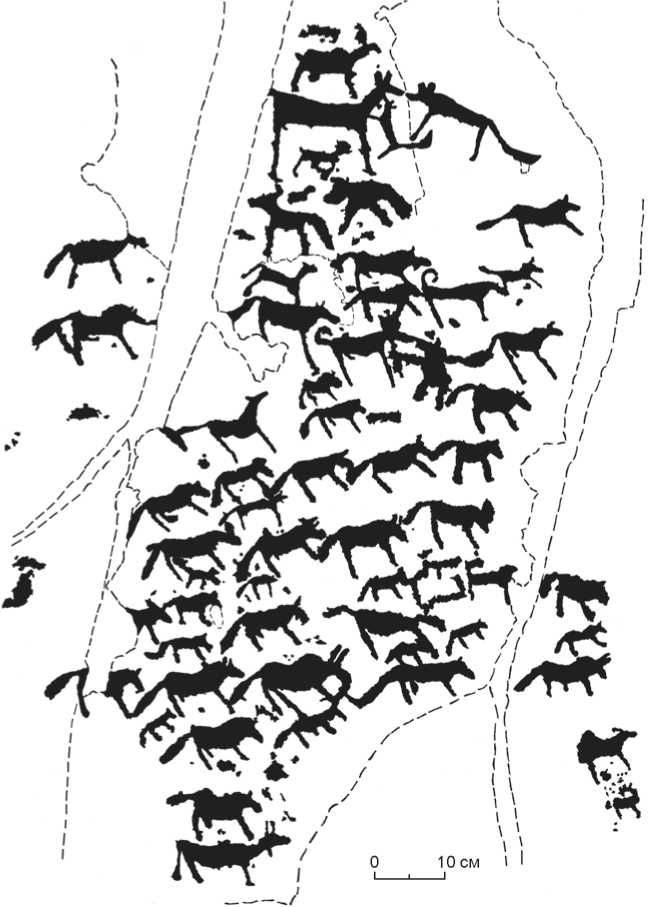

Предварительно на скальной поверхности можно выделить два хронологических пласта граффи- ти, один из которых раннесредневековый, налегающий на гравировки, вероятно, хуннского времени. Последний из них представлен целой группой стремительно бегущих оленей, козлов и других животных, загоняемых собакой на пешего лучника (рис. 1). В правой нижней части композиции поверх лучника и животных в древнетюркскую эпоху вырезаны крупные фигуры оленя и лося (рис. 1). Раннесредневековый олень практически полно стью перекрывает фигуру более раннего, хуннского (?) оленя. На фигурах различимы линии, слегка выходящие за их контур – места, в которых рука художника с резцом сорвалась. В целом все изображения весьма реалистичны. В левой части композиции поверх более ранних изображений прочерчена крупная фигура еще одного оленя и одна из руноподобных надписей. В противоположной нижней левой части сцены вырезана фигура, напоминающая птицу (рис. 1).

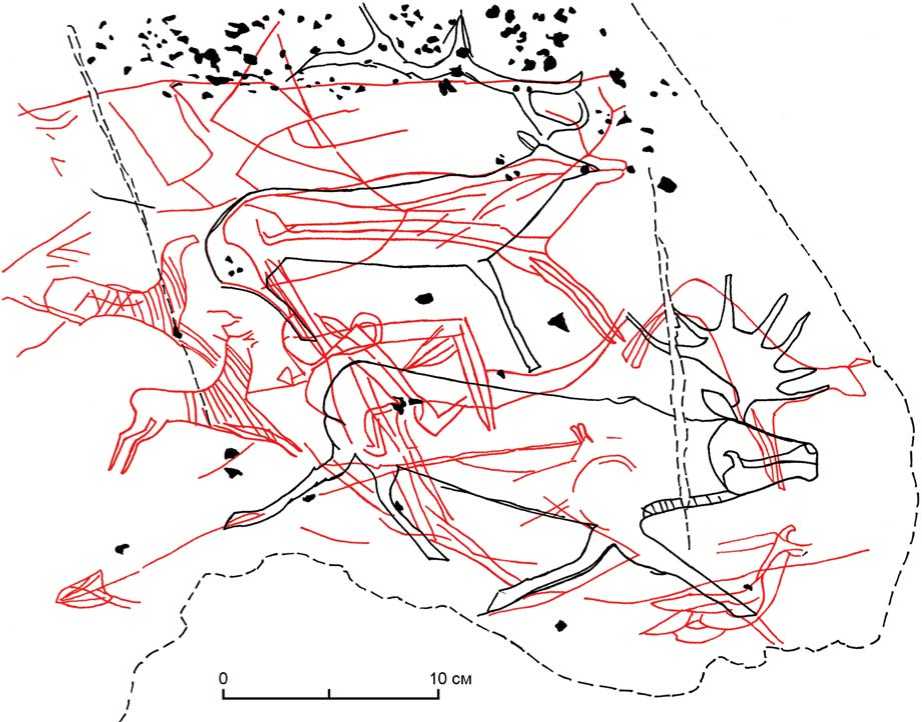

Сцена загонной охоты на оленей весьма динамичная: олени, загоняемые собакой, двигаются на бегущего им навстречу лучника. Он держит М-образный лук со стрелой, а за его пояс заткнуто несколько стрел. Близкой по манере изображения к этому лучнику является фигура человека, поверх которой вырезаны раннесредневековые тамги VIII века (рис. 2). Этот сюжет, также как налегание руноподобных надписей на фигуры оленей, крайне важен для установления относительной датировки разновременных гравировок.

Благодаря проведенным работам на плоскости II была обнаружена и скопирована новая руноподобная надпись (либо продолжение уже известной), насчитывающей ок. 15 знаков.

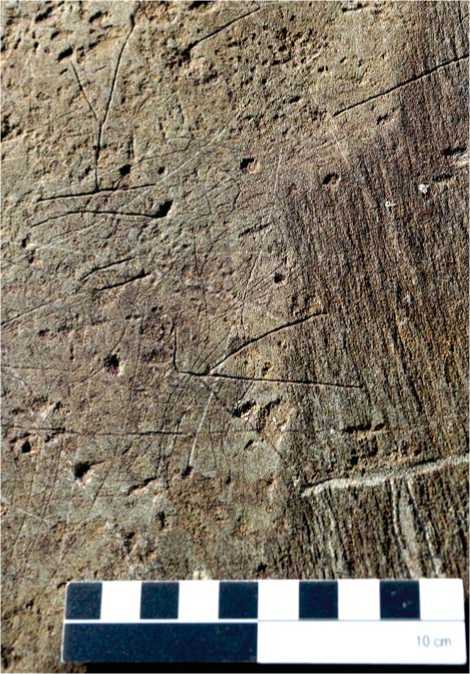

Петроглифы Иодро

Автор также провел разведочные работы по поиску петроглифов и эпиграфики на скальных выходах правого берега р. Чуи на участке от бома Калбак-Таш до с. Иодро. В 4 км к юго-западу от с. Иодро было обнаружено компактное местонахождение петроглифов, получившее одноименное название. Оно расположено на скальном выходе протяженностью 60–70 м, высотой 8–10 м, ориентированном на юг (рис. 3). Вероятно, в разные периоды истории пространство перед скалой служило местом для стоянки человека и загона скота. Насчитывается, по меньшей мере, 20 композиций, включающих фигуры животных (быков, козлов, лошадей и др.) и человека (рис. 4). Все они нанесены на плоскостях нижнего яруса скалы.

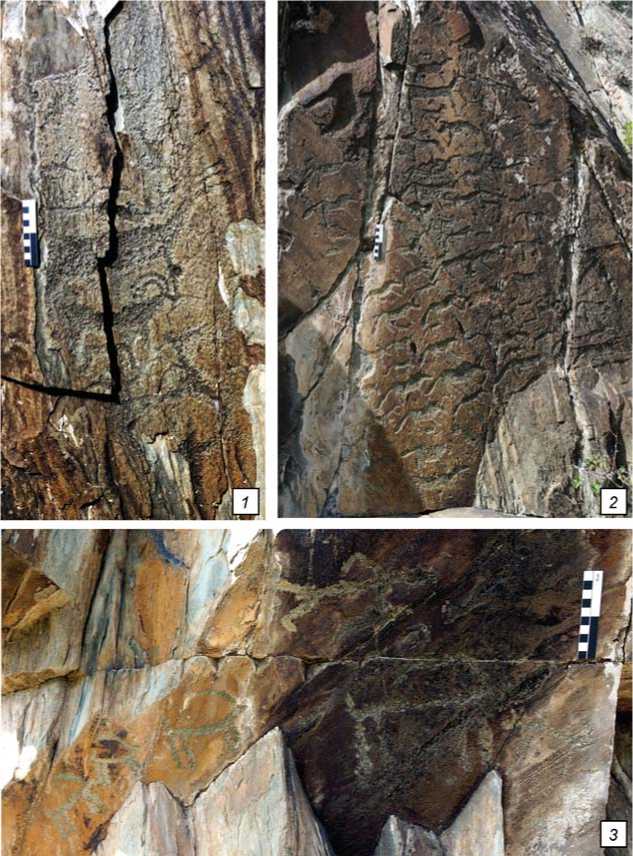

Выделяются изображения оленя, выполненного в стиле оленных камней (рис. 4, 1 ), а также центральная многофигурная композиция (размерами

Рис. 1. Фрагмент композиции на плоскости I скалы I. Калбак-Таш I.

150 × 110 см), на которой глубокой выбивкой воспроизведены преимущественно лошади, а также собаки, вероятно, фигура оленухи и человека (рис. 4, 2 ; 5). Сцена насчитывает 58 фигур, почти все из которых ориентированы вправо и вписаны в плоскость, ограниченную расщелинами. В композиции различимы также изображения собак с загнутым вверх хвостом, человека (?), держащего одной рукой собаку, а другой – лошадь за хвост (рис. 5). В верхней части две собаки (волки ?) нападают на оленуху. Любопытно, что многие фигуры лошадей расположены рядами и ярусами друг над другом. Это напоминает многорядные ярусные композиции на плите из с. Озерного, Копёнского чаатаса, петроглифов Монголии и Казахстана [Со-ветова, 2011, рис. II]. Основной массив петроглифов Иодро, включая центральную многофигурную композицию, должен быть отнесен к эпохе бронзы – раннему железному веку. Однако на место-

Рис. 2. Изображение человека, перекрытое тамгами, на плоскости I скалы I. Калбак-Таш I.

Рис. 3. Общий вид на петроглифический памятник Иодро. Вид с юга.

г;<к

Рис. 4. Петроглифы Иодро.

Рис. 5. Прорисовка многорядной ярусной композиции в петроглифах Иодро.

нахождении имеются и изящные раннесредневековые изображения оленей.

На исследованном участке нижнего течения р. Чуи, на ее правом берегу, я обнаружил две надписи, одна из которых является руноподобной, насчитывающей 11 знаков, вторая – выполнена уйгурским письмом, черной краской. Обнаружение обеих надписей является большим научным открытием. Достаточно сказать, что на Алтае на сегодняшний день известно ок. 110–120 руноподобных надписей и всего две надписи уйгурским письмом черной краской из местности Уркош [Тугушева, Кляштор-ный, Кубарев, 2014, рис. 3; Кубарев, 2020, рис. 5]. Обе надписи после обработки и предполагаемого прочтения планируется ввести в научный оборот в отдельных публикациях.

Заключение

Несмотря на, казалось бы, легкодоступность правобережья р. Чуи, по которому проходит Чуйский тракт, длительную историю археологического изучения этого района, исследователей, безусловно, ждет здесь еще большое количество замечательных открытий. Как, впрочем, и на памятниках труднодоступного левобережья р. Чуи. Несомненно, что документирование петроглифов Калбак-Таша I необходимо продолжить, т.к. этот уникальный петроглифический комплекс еще не раз удивит замечательными образцами древнего искусства. Лучшей памятью о Владимире Дмитриевиче Кубареве – увлеченном исследователе Алтая и Калбак-Таша – была бы подготовка и из- дание книги по гравированным рисункам этого неординарного памятника.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0004.

Список литературы Исследование петроглифов нижнего течения р. Чуи на Алтае

- Кубарев В.Д. Петроглифы Калбак-Таша I (Российский Алтай). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. - 444 с.

- Кубарев В.Д., Маточкин Е.П. Петроглифы Алтая. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1992. - 123 с.

- Кубарев Г.В. Археологические работы Чуйского отряда на Алтае в 2013 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. - Т. XIX. - C. 225-229.

- Кубарев Г.В. Раннесредневековые тамги Калбак-Таша I и их исторический контекст // Значение природного и культурного наследия в современном обществе. Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посв. 100-летию со дня основания Бюджет. учреждения Республики Алтай «Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина». - Горно-Алтайск: НМРА; ГАГУ, 2018. - С. 33-39.

- Кубарев Г.В. Гравировки скифского времени из Калбак-Таша I // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. -C. 425-431. doi:10.17746/2658-6193.2019.25.425-431

- Кубарев Г.В. Новые петроглифические и эпиграфические местонахождения на Алтае // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. XXVI. - C. 476-483. doi:10.17746/2658-6193.2020.26.476-483

- Миклашевич Е.А. Техника гравировки в наскальном искусстве скифского времени // Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. - М.; Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. - С. 157-202.

- Миклашевич Е.А., Мухарева А.Н. Новые петроглифы Калбак-Таша. К вопросу о расчистке наскальных рисунков от лишайников // Древнее искусство в зеркале археологии. К 70-летию Д.Г. Савинова. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. - Труды САИПИ, вып. VII. -С. 233-246.

- Окладникова Е.А. Петроглифы Калбак-Таша // Изв. СО АН СССР. - Сер. обществ. наук. - 1981. - № 11, Вып. 3. - С. 61-64.

- Окладникова Е.А. Хронология наскального искусства горы Калбак-Таш (Горный Алтай) // Новые памятники эпохи металла на Среднем Амуре. - Новосибирск: ИИФФ СО АН СССР. - 1987. - С. 98-110.

- Окладникова Е.А. Граффити Кара-Оюка, Восточный Алтай (характеристика изобразительных особенностей и хронология) // Материальная и духовная культура народов Сибири. - Сб. МАЭ. - 1988. - Вып. XLII. -С. 140-158.

- Советова О.С. Приемы композиционного построения в наскальном искусстве Евразии // Древнее искусство в зеркале археологии. К 70-летию Д. Г. Савинова. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. - Труды САИПИ, вып. VII. - С. 161-185.

- Тугушева Л.Ю., Кляшторный С.Г., Кубарев Г.В. Уйгурская и рунические надписи из местности Уркош (Центральный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2014. - № 4. - С. 88-93.

- Тыбыкова Л.Н., Невская И. А., Эрдал М. Каталог древнетюркских рунических памятников Горного Алтая. - Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ, 2012. - 152 с.

- Хороших П.П. Изображения на скале Ялбак-Таш // КСИИМК. - М.; Л.: 1949. - Вып. XXV. - С. 132-133.

- Черемисин Д.В. О копировании граффити Горного Алтая // Наскальное искусство в современном обществе. К 290-летию научного открытия Томской писаницы: мат-лы Междунар. науч. конф. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. - Т. 2. - С. 175-178. - (Труды САИПИ; Вып. VIII).

- Kubarev V.D., Jacobson E. Siberie du sud 3: Kalbak-Tash I (Republique de L’Altai). Repertoire des petroglyphes d’Asie Centrale. - Paris: De Boccard, 1996. - T.V.3. -45 p., 662 pl.