Исследование полиморфизма биохимических признаков в роде соя - Glycine Willd

Автор: Зеленцов С.В., Петибская В.С., Мошненко Е.В.

Статья в выпуске: 2 (133), 2005 года.

Бесплатный доступ

Исследование полиморфизма биохимических признаков в роде соя - Glycine Willd. С.В. Зеленцов, В.С. Петибская, Е.В. Мошненко. «МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ. Научно-технический бюллетень», ВНИИМК, 2005, вып. 2 (133) Исследован полиморфизм биохимических признаков - содержания в семенах белка и масла, активности ингибиторов трипсина и жирнокислотного состава масла у сортов культурной сои и 6 дикорастущих видов Китайского и Австралийского генетических центров. Наличие в гомологических рядах видов сои подрода Soja высокобелковых и низкоингибиторных форм открывает возможность выведения сортов сои с высоким содержанием белка и пониженной трипсинингибирующей активностью.

Короткий адрес: https://sciup.org/142150727

IDR: 142150727 | УДК: 633.853.52:581.19:575.113

Текст научной статьи Исследование полиморфизма биохимических признаков в роде соя - Glycine Willd

ВНИИ масличных культур

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА БИОХИМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ В РОДЕ СОЯ – GLYCINE WILLD.

Селекционно-генетическое улучшение сои неразрывно связано с расширением признакового полиморфизма вновь создаваемых сортов сои, которое может достигаться путём целенаправленного выявления новых источников и доноров биохимических признаков и их сочетаний в генофонде культурной сои. Первым этапом на этом пути является определение перспективных, биологически непротиворечивых направлений их улучшения и диапазонов изменчивости.

По последней внутриродовой классификации Палмера, Хаймовица и Нельсона (Palmer et al., 1996) род Glycine представлен 18 многолетними травянистыми видами Австралийского и однолетними травянистыми видами Китайского центров происхождения, разделённых на 2 подрода: Glycine Willd . и Soja (Moench) F.J. Herm . (Hymowitz, 1970, 1987; Palmer et al., 1996)

Австралийские виды сои, входящие в подрод Glycine Willd., отличаются многолетним циклом развития, широким геномным полиморфизмом, и представляют собой наиболее архаичные формы сои. Соответственно, комплекс признаков этих видов может условно служить начальной точкой отчёта при изучении филогенеза сои (Hymowitz, 1970; Корсаков, 1982).

Подрод Soja состоит из двух видов: G. soja и G. maх (культивируемый вид). Сюда же относится спорный вид – соя изящная или тонкая Glycine gracilis Skvortzovii (Скворцов, 1927; Жуковский, 1964), в последнее время определяемый как подвид культурной сои – G. max var. gracilis Teplyak. (Теплякова, 1997).

Виды сои Китайского центра происхождения объединёны общим геномом GG (Palmer et al., 1996) и признаны эволюционно более продвинутыми из-за однолетнего цикла развития. Филогенетически наиболее архаичным видом здесь является дикорастущий вид уссурийской сои G. soja Sieb. et Zucc . (син: G. ussuriensis Reg. et Maack.). Этот вид практически всеми систематиками признан прямым предком возделываемой культурной сои G. max (Скворцов, 1927, Сунь Син-дун, 1958; Енкен, 1959; Hymowitz, 1970; Корсаков, 1982).

Реально осуществить прогноз полиморфизма биохимических признаков у культурной сои можно на основе закона гомологических рядов Н. И. Вавилова. Во всех случаях, для установления теоретически допустимого диапазона изменчивости полиморфных признаков на основе гомологической изменчивости, а также биологически допустимых направлений расширения их полиморфизма требуется сравнительное изучение экспрессии этих признаков между родственными видами (Вавилов, 1935). В связи с этим представляется актуальным изучение филогенеза биохимических признаков при установлении гомологических рядов между культурной соей и прямыми дикорастущими предковыми формами, и на этой основе определение перспективных направлений в селекции культурной сои на изменение биохимического состава семян (Корсаков, 1971; Зеленцов, 1998).

Материалы и методы. Материалом для исследований полиморфизма рода Соя ( Glycine Willd.) служили 3 сорта вида G. max ; 6 сортообразцов вида сои изящной G. max subsp. gracilis (G. gracilis) , собранных сотрудниками ВНИИР им. Н. И. Вавилова в зоне Китайского генетического центра и обозначенных нами как G. gracilis1 , а также полученных от межвидовых скрещиваний G. max и G. soja , морфологически аналогичных естественным формам G. gracilis и обозначенных нами как G. gracilis2 ; 4 сортообразца G. soja , полученных из ВНИИР (г. Санкт-Петербург) и ВНИИ сои (г. Благовещенск, Амурской обл.), а также 4 дикорастущих многолетних вида Австралийского генетического центра – G. ca-nescens, G. clandestina, G. tabacina и G. tomentella .

Все виды сои выращивались на полях селекционного севооборота ВНИИМК с соблюдением принятой в Краснодарском крае технологии возделывания сои.

Биохимические анализы качества зерна сои проводили в отделе биохимии ВНИИ масличных культур. Оценку сортов культурной сои и коллекционных сортообразцов других видов сои на содержание белка, масла и трипсинингибирующей активности белка (ТИА) проводили путём инфракрасной спектроскопии. Жирно-кислотный состав масла определяли методом газожидкостной хроматографии.

Результаты и обсуждение. Эффективная селекция культурной сои на изменение биохимических показателей началась только в конце XX века и велась, в основном, в направлении увеличения содержания белка, снижения ТИА, а также изменения содержания отдельных жирных кислот в масле. В некоторых случаях были получены обнадёживающие результаты. Поэтому уровень экспрессии биохимических признаков у большинства форм даже в пределах G. max в целом можно считать сложившимся естественно (табл. 1).

Таблица 1 – Основные биохимические признаки у видов сои подродов

Soja (Moench) F.J. Herm. и Glycine Willd.

ВНИИМК, 2001-2003 гг.

|

Сорто-образец |

Вид |

Геном |

Содержание белка, % |

Содержание масла, % |

ТИА, мг/г |

|

Подрод Soja (Moench.) F.J. Herm. |

|||||

|

Лань |

G. max |

GG |

42,0±3,5* |

22,2±2,4 |

22,6±4,8 |

|

Лира |

«» |

«» |

40,9±3,6 |

22,3±2,0 |

23,0±5,3 |

|

Куниц |

«» |

«» |

41,5±1,1 |

20,8±0,3 |

22,6±1,4 |

|

К-5367 |

G. gracilis1 |

GG |

44,8±1,0 |

16,2±0,3 |

15,1±1,0 |

|

К-5683 |

«» |

«» |

43,7±1,1 |

15,5±0,7 |

15,1±1,1 |

|

К-521 |

«» |

«» |

43,2±1,6 |

15,9±0,1 |

16,0±1,0 |

|

К-5141 |

G. gracilis2 |

GG |

43,4±1,4 |

17,9±0,6 |

17,7±1,2 |

|

К-5142 |

«» |

«» |

42,8±1,4 |

18,1±0,6 |

18,6±1,9 |

|

К-4947 |

«» |

«» |

41,3±1,9 |

19,6±0,9 |

21,2±2,6 |

|

К-1007 |

G. soja |

GG |

46,4±0,3 |

14,7±0,4 |

11,9±0,4 |

|

№ 93 |

«» |

«» |

46,8±0,1 |

12,0±0,6 |

8,5±0,9 |

|

№ 133 |

«» |

«» |

46,4±0,8 |

11,1±0,3 |

8,3±0,4 |

|

ZYD 403 |

«» |

«» |

47,8±0,8 |

10,9±0,4 |

6,9±1,0 |

|

Подрод Glycine Willd. |

|||||

|

б/н |

G. clandestina |

A1A1 |

38,4±1,6 |

10,6±0,1 |

9,5±4,3 |

|

б/н |

G. canescens |

AA |

38,6±0,5 |

11,2±1,6 |

12,0±1,3 |

|

б/н |

G. tomentella |

DD2 |

38,1±0,7 |

12,7±0,6 |

16,7±0,1 |

|

б/н |

G. tabacina |

B 2 B 2 |

37,7±1,1 |

9,5±0,6 |

13,9±0,5 |

Примечание: * здесь и далее среднее значение признака ± стандартное отклонение

Как следует из данных, представленных в табл. 1, минимальным средним содержанием белка в семенах отличались многолетние австралийские виды сои с диапазоном варьирования от 37,7 до 38,6 %. В подроде Soja наименьшее количество белка накапливали культурные сортообразцы G. max . А наибольший уровень белка был у дикорастущей уссурийской сои (до 47,8 %). Филогенетически более продвинутые формы G. gracilis снизили содержание сырого протеина в среднем на 3 %.

Дикорастущие виды подрода Glycine отличались минимальным количеством масла в семенах. Например у вида G. tabacina в среднем за 3 года его количество составило всего 9,5 %, у вида G. tomentella – 12,7 %.

При сравнительном изучении форм сои Китайского генетического центра максимальное количество масла было выявлено у культурных сортов G. max , в среднем за 2001-2003 гг. составляющее 21,8 %, с диапазоном варьирования от 20,8 до 22,3 %. Соя изящная накапливала несколько меньше масла – в среднем 17,2 %, а минимальное среднее количество масла – 12,2 % было обнаружено у вида G. soja.

Возможно, пониженный уровень белка и масла у дикорастущих видов может определяться укороченным периодом роста и развития бобов, который ограничивает дальнейшее накопление в семенах этих компонентов, и увеличивает тем самым долю клетчатки. Вероятны также видовые генетические различия в экспрессивности этих показателей.

Увеличение ТИА в филогенезе рода Soja шло более высокими темпами, по сравнению с изменениями в накоплении масла. Например, минимальное значение этого показателя у уссурийской сои составило в условиях 2001 г. всего 6,0 мг/г, тогда как у некоторых культурных образцов активность ингибиторов трипсина достигала 29,0 мг/г (например, в сорте Лира в 2003 г.).

Теоретический и практический интерес представляет сравнительное изучение соотношения жирных кислот в масле различных видов сои. Существующие мировые тенденции в потребности отдельных компонентов соевого масла имеют разнонаправленный характер. В частности, пищевая промышленность предъявляет требования к увеличению мононенасыщенной олеиновой кислоты (С18:1), которая позволяет существенно увеличить термо- и оксистабильность масла. В то же время объединённый комитет ФАО/ВОЗ подчёркивает важность потребления организмом человека полиненасыщенных кислот – линолевой и линоленовой.

Сравнительный жирно-кислотный состав масел различных видов сои приведён в табл. 2.

Как следует из приведённых в табл. 2 данных, жирно-кислотный состав масла в пределах исследуемых подродов сои заметно различается. Австралийские дикорастущие многолетние виды в среднем имели практически удвоенное, по сравнению с сортами вида G. max содержание линоленовой кислоты в масле. Максимальное количество C18:3 обнаружено у видов G. clandestina и G. canescens – 30,5 и 29,5 % соответственно.

Существенных различий между сортами G. max и G. gracilis на широте г. Краснодара не было обнаружено. У сои изящной ( G. gracilis1 ) выявлено несколько сниженное (в среднем на 5 %) содержание олеиновой (С18:1) и на 3 % увеличено содержание линоленовой (С18:3) кислот.

У дикорастущей уссурийской сои G. soja обнаружено практически удвоенное (до 18,1 %) содержание линоленовой кислоты по сравнению со средними значениями этой кислоты у культурных форм G. max .

Минимальное в подроде Soja содержание линолевой (С18:2) кислоты, составляющее в среднем около 50 %, выявлено у культурной сои. Максимальное абсолютное количество, до 62,1 %, обнаружено у сортообразцов G. soja , а минимальное, до 45,8 % – у G. max.

Различия между видами сои по содержанию пальмитиновой и стеариновой кислот были незначительными. Несколько сниженное их количество отмечено у сортооб-разцов вида G. soja.

Таблица 2 – Содержание жирных кислот в масле у сортов и форм сои подродов Soja (Moench) F. J. Herm. и Glycine Willd ., %

ВНИИМК, 2001-2002 гг.

|

Сорто-образец |

Вид |

Геном |

Жирная кислота |

||||

|

пальмитиновая, С16:0 |

стеариновая, С18:0 |

олеиновая, С18:1 |

линолевая, С18:2 |

линоленовая , С18:3 |

|||

|

Подрод Soja (Moench.) F.J. Herm . |

|||||||

|

Лань |

G. max |

GG |

10,3±0,1 |

2,6±0,2 |

22,0±1,1 |

56,5±2,1 |

8,6±1,1 |

|

Лира |

То же |

То же |

10,4±0,2 |

2,4±0,3 |

37,0±1,3 |

45,8±0,8 |

5,7±0,1 |

|

Куниц |

То же |

То же |

8,9±0,1 |

3,1±0,1 |

21,0±1,6 |

58,0±1,8 |

9,0±0,6 |

|

К-5367 |

G. gracilis1 |

GG |

9,6±0,1 |

2,0±0,5 |

18,6±0,3 |

57,1±0,9 |

12,7±0,8 |

|

К-5683 |

То же |

То же |

10,3±0,1 |

2,6±0,1 |

19,0±0,9 |

56,3±0,4 |

11,9±0,4 |

|

К-521 |

То же |

То же |

10,0±0,2 |

2,2±0,1 |

19,4±0,3 |

56,7±0,6 |

11,8±0,9 |

|

К-5141 |

G. gracilis2 |

GG |

10,4±1,1 |

2,6±0,3 |

20,0±8,3 |

57,3±4,9 |

9,8±4,8 |

|

К-5142 |

То же |

То же |

11,5±0,4 |

2,8±0,2 |

21,2±1,1 |

55,1±0,3 |

9,4±0,7 |

|

К-4947 |

То же |

То же |

10,9±0,4 |

2,7±0,5 |

20,6±2,3 |

57,2±2,3 |

8,6±0,9 |

|

К-1007 |

G. soja |

GG |

11,6±0,5 |

3,3±0,2 |

19,0±1,2 |

55,4±2,4 |

10,8±0,3 |

|

№ 93 |

То же |

То же |

9,3±0,2 |

1,8±0,4 |

10,6±2,5 |

61,1±1,7 |

17,0±0,7 |

|

№ 133 |

То же |

То же |

8,6±0,4 |

2,1±0,2 |

9,1±0,9 |

62,1±3,0 |

18,1±1,1 |

|

ZYD 403 |

То же |

То же |

9,8±0,3 |

1,9±0,2 |

10,3±1,8 |

60,3±0,1 |

17,7±2,3 |

|

Подрод Glycine Willd. * |

|||||||

|

б/н |

G. clandestina |

A1A1 |

11,4 |

3,0 |

8,4 |

46,7 |

30,5 |

|

б/н |

G. canescens |

AA |

12,3 |

2,5 |

9,5 |

46,2 |

29,5 |

|

б/н |

G. tomentella |

DD2 |

13,8 |

4,8 |

16,7 |

49,3 |

15,5 |

|

б/н |

G. tabacina |

B 2 B 2 |

15,7 |

3,8 |

14,3 |

52,9 |

13,4 |

Примечание: * данные за 2001 г.

Представляется актуальным изучение динамики филогенеза при установлении гомологических рядов по биохимическим признакам между культурной соей и прямыми дикорастущими предковыми формами подрода Soja и многолетними видами подрода Glycine Willd . , и на этой основе определения перспективных направлений в селекции сои на изменение биохимического состава семян

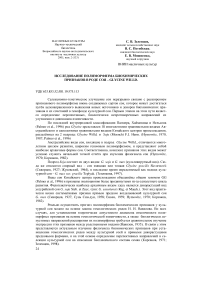

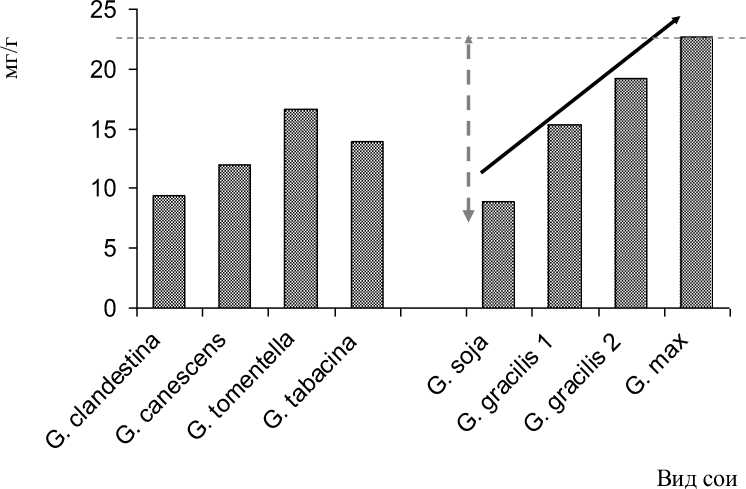

Большой теоретический и практический интерес представляет изучение динамики признака содержания белка в семенах в филогенезе подрода Soja . Наиболее древние в подроде формы сои G. soja отличались высоким, до 50-52 % содержанием белка. Последующее окультуривание сои с образованием последовательно видов G. gracilis и G. max сопровождалось снижением содержания белка в семенах (рис. 1).

Можно ожидать, что установленная динамика эволюции этого признака сохранится, и дальнейшая селекция сои без учета содержания белка будет сопровождаться снижением этого показателя в семенах.

Уже в настоящее время, большинство современных сортов селекции США имеют содержание белка 37-39 %. В связи с этим одной из наиболее актуальных задач мировой селекции в последние годы стало создание сортов сои с повышенным содержанием белка в семенах.

Средние значения содержания белка в семенах многолетних видов сои Австралийского генетического центра составляют 37-38 % с незначительными колебаниями по годам. Одной из основных причин пониженного содержания белка, наряду с генетическими особенностями синтеза белков в семенах австралийских видов, может быть стремительное прохождение всех этапов роста и развития бобов. Так, например, в условиях г. Краснодара у сортов сои местной селекции вида G. max продолжительность от цветения до созревания отдельных бобов составляет в среднем от 60 до 90 дней в зависимости от группы созревания сорта. Тогда как у всех исследуемых нами 4-х австралийских видов этот период составляет всего 28-35 дней. Дополнительным подтверждением этой гипотезы может служить высокая положительная корреляция r=0,92 между содержанием белка в семенах многолетних видов сои и продолжительностью периода от начала цветения до созревания бобов.

Рисунок 1 – Содержание белка в семенах различных видов сои и динамика эволюции этого признака в подроде Soja тренд эволюции признака направление возможного генетического улучшения признака верхний предел признака в исследуемом генофонде рода

Кроме этого, существенные различия по признаку содержания белка у представителей разных подродов в пределах рода Glycine , с одной стороны, свидетельствует о значительных генетических различиях между подродами Soja и Glycine , а с другой стороны, дополнительно подкрепляют уверенность в правильном отнесении отдельных видов сои в подроды по морфологическим признакам.

В целом максимальные значения этого показателя у G. soja , достигавшие в отдельные годы почти 50 % содержания белка, на основании закона гомологических рядов позволяют допустить возможность обнаружения или создания форм сои с аналогичным уровнем белка и в пределах G. max (см. рис. 1).

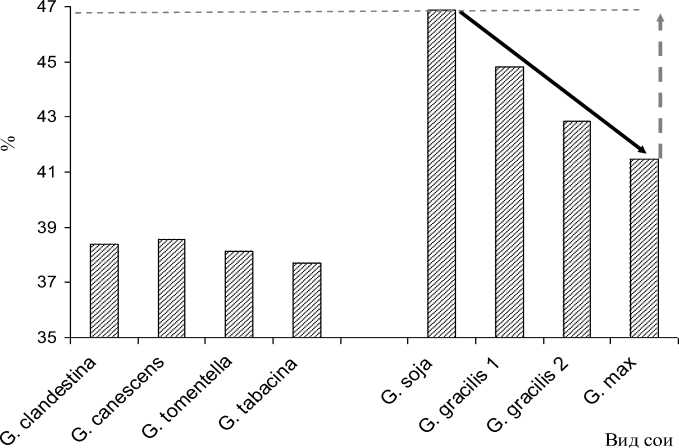

Поскольку соя является культурой двойного использования, немаловажное значение имеет и содержание масла в семенах. Изучение динамики накопления масла в семенах различных видов сои позволило выявить увеличенную долю масла в семенах филогенетически молодых форм (рис. 2).

Рисунок 2 – Содержание масла в семенах некоторых видов сои и динамика эволюции этого признака в подроде Soja тренд эволюции признака направление возможного генетического улучшения признака верхний предел признака в исследуемом генофонде рода

В настоящее время содержание масла в мировой коллекции культурной сои G. max варьирует в пределах 15-27 %, крайне редко выходя за пределы установленного диапазона. Селекция в направлении увеличения этого показателя до настоящего времени остаётся практически безуспешной из-за отсутствия форм-доноров высокого содержания масла. Единственно возможным способом получения высокомасличного соевого сырья остаётся возделывание сои на бедных или истощённых почвах, не позволяющих сформировать достаточное количество белка в семенах.

Сравнительный анализ филогенеза масличности разных видов сои позволяет установить одну из причин неудач в селекции высокомасличных сортов.

Как следует из рис. 2, вид G. max имеет наибольшие значения масличности в подроде Soja . Дикорастущие предковые формы G. gracilis и G. soja имеют последовательно более низкие значения масличности семян.

Многолетние австралийские виды сои также отличаются невысоким содержанием масла в семенах. В этой группе минимальной масличностью (9,45 %) отличался вид сои табачно-бурой G. tabacina, а максимальным значением этого показателя (12,67 %) – вид сои войлочной – G. tomentella.

В связи с отсутствием доноров более высоких значений масличности у других видов сои, в рамках закона гомологических рядов отсутствует благоприятный прогноз на дальнейшее увеличение содержания масла в семенах.

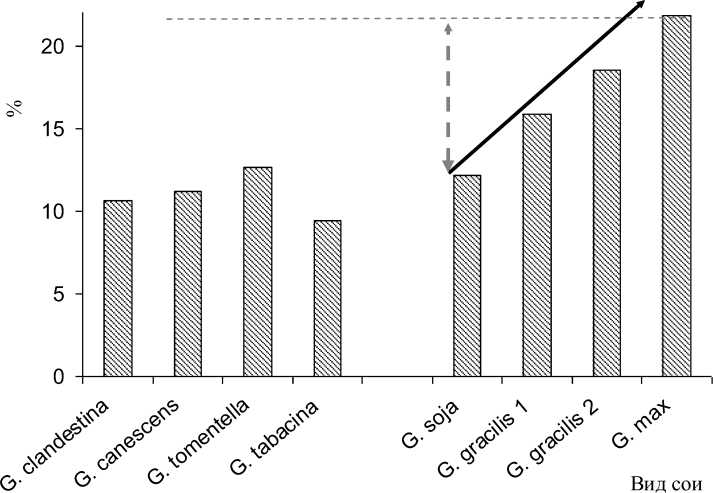

Представляет интерес совместная филогенетическая эволюция изменения содержания белка и масла в семенах сои (рис. 3).

Рисунок 3 – Динамика совместной эволюции признаков содержания белка и масла в подроде Soja

На рис. 3 видно, что в подроде Soja увеличение масличности семян идет на фоне уменьшающегося содержания белка. Тем не менее, сумма этих показателей увеличивалась в процессе эволюции и у культурной сои достигла 60-62 %. При этом у видов подрода Glycine этот составной показатель не превышал 50-51 % уровень от массы семени.

Несмотря на увеличение показателя суммы белка и масла в филогенезе подрода Soja , дальнейший прогноз динамики этого показателя затруднителен. Причиной этому является практически полное отсутствие работ, посвященных изучению этого вопроса. Однако, по аналогии с эволюцией масличности семян, можно сделать предварительное заключение о проблематичности дальнейшего увеличения суммы белка и масла в роде Glycine .

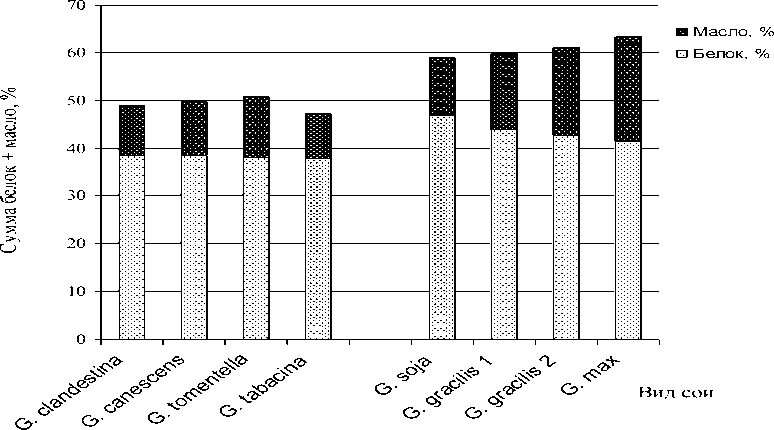

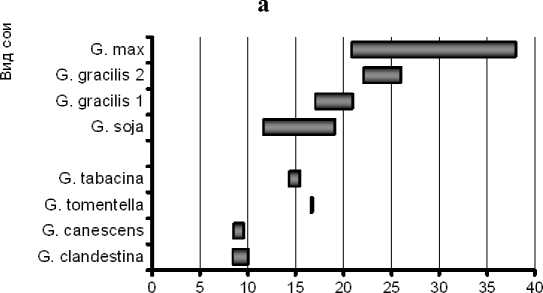

Биохимический анализ показал, что дикорастущие виды сои отличались более низкими значениями трипсинингибирующей активности (ТИА), по сравнению с культивируемым видом G. max . (рис. 4). Более того, последовательное окультуривание сои сопровождалось заметным увеличением активности ингибиторов трипсина, достигая у отдельных форм культурной сои уровня 38 мг/г. Выявленная тенденция эволюции этого признака в подроде Soja в перспективе может привести к снижению питательной ценности продуктов и кормов из сои за счёт высокого уровня ТИА.

В настоящее время разработано множество технологических и биологических способов и приемов снижения активности ингибиторов трипсина. Однако попытки снизить активность этих антипитательных веществ до допустимого уровня путем, например термической обработки, приводят к значительному разрушению также и ценных компонентов зерна, в результате чего соя теряет свои преимущества как источник полноценных сбалансированных питательных веществ.

Рисунок 4 – Активность ингибиторов трипсина в роде Glycine и динамика филогенетической эволюции ТИА в подроде Soja тренд эволюции признака

^ _ направление возможного генетического улучшения признака верхний предел признака в исследуемом генофонде рода

Наиболее эффективным и экономически целесообразным является снижение этого показателя селекционными методами до биологически возможного уровня. Попытки создать низкоингибиторные сорта сои осуществлялись практически во всём мире. Однако дефицит доноров признака пониженной трипсинингибирующей активности в естественном генофонде культурной сои до последнего времени не позволял добиться положительных результатов.

Анализ данных, представленных на рис. 4, позволяет сделать вывод о полиморфизме признака трипсинингибирующей активности как в подроде Soja, так и в роде Glycine в целом.

Как следует из рис. 4, максимальными значениями ТИА отличались сорта вида G. max . Минимальным уровнем ТИА отличались формы G. soja , диапазон изменчивости которых в условиях 2001-2003 гг. составил от 5,96 до 12,17 мг/г. Сортообразцы сои изящной по этому показателю занимали промежуточное положение. Показатели ТИА у австралийских видов, в целом, также занимали промежуточное положение между уровнями ТИА уссурийской и культурной сои.

Полученные данные позволяют сделать благоприятный прогноз при развитии селекции на снижение ТИА до уровня дикорастущего предка – сои уссурийской ( G. soja ).

Одним из современных направлений в селекции масличных культур, в т.ч. и сои, является селекция на изменение жирно-кислотного состава масла. Разнонаправленные тре- бования различных отраслей промышленности вызывают необходимость создания сортов сои с различным жирно-кислотным составом масла.

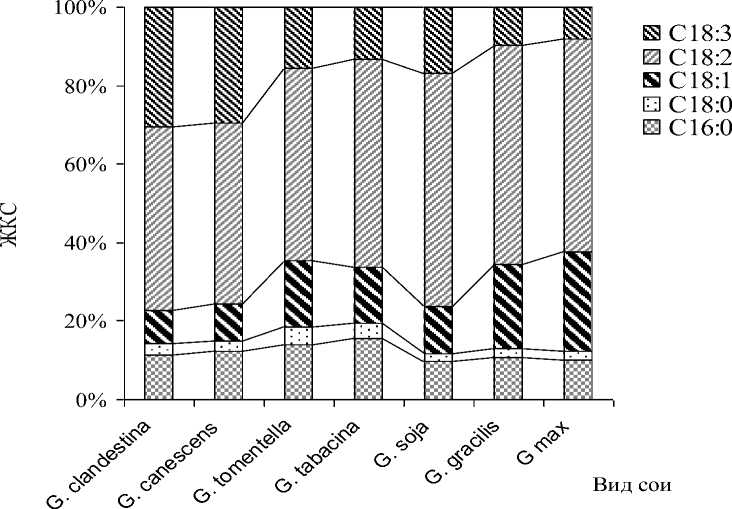

Как следует из рис. 5, филогенетическая эволюция жирно-кислотного состава масла у видов сои в пределах подрода Soja шла в направлении снижения полиненасы-щенных кислот – линоленовой и линолевой и увеличения олеиновой кислоты.

Рисунок 5 – Динамика эволюции жирно-кислотного состава масла в роде Glycine

При этом в наших исследованиях содержание в масле насыщенных пальмитиновой и стеариновой кислот в подроде Glycine варьировало в пределах 11,4-15,7 и 2,5-4,3 % соответственно. Доля этих кислот в масле видов подрода Soja практически не претерпела никаких изменений за всё время филогенеза рода Glycine . Австралийские виды сои отличались несколько большим содержанием насыщенных кислот, в среднем составляющим 11,4-15,7 % пальмитиновой кислоты и 2,5-4,8 % стеариновой кислоты.

Неодинаковый компонентный состав масла у различных видов сои предполагает возможность селекционно-генетического улучшения по жирно-кислотному составу, в первую очередь, по содержанию филогенетически лабильных олеиновой, линолевой и линоленовой кислот.

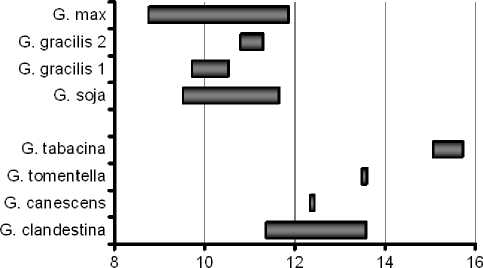

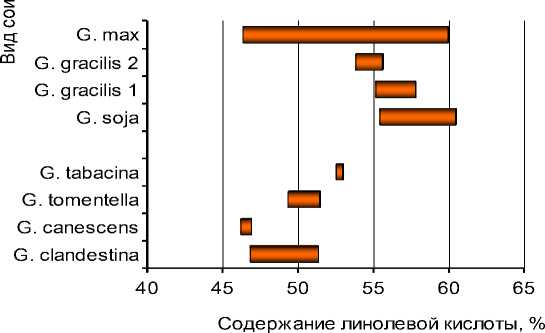

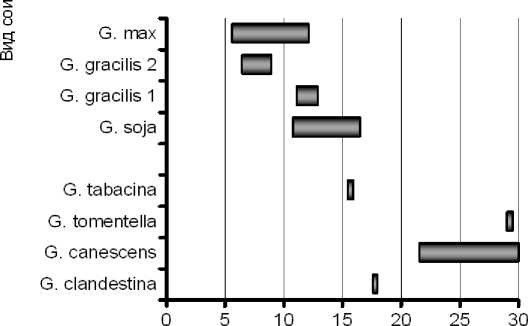

Подтверждением этому может служить наличие варьирования содержания основных жирных кислот в пределах вида (рис. 6).

Наличие в генофонде подрода Soja форм с повышенным до 60 % или пониженным до 47 % содержанием линолевой кислоты, определяет возможность успешной селекции сортов культурной сои в этих направлениях.

Содержание пальмитиновой кислоты, %

Содержание олеиновой кислоты, %

б

в

Содержание линоленовой кислоты, %

г

Рисунок 6 – Диапазоны варьирования 4-х жирных кислот сои у некоторых видов сои рода Glycine а – пальмитиновая кислота С16:0; б – олеиновая кислота С18:1;

в – линолевая кислота С18:2; г – линоленовая кислота С18:3.

Таким образом, в результате исследований полиморфизма биохимических признаков – содержания в семенах белка и масла, активности ингибиторов трипсина и жирно-кислотного состава масла у сортов культурной сои и 6 дикорастущих видов Китайского и Австралийского генетических центров. Наличие в гомологических рядах видов сои подрода Soja высокобелковых и низкоингибиторных форм открывает возможность выведения сортов культурной сои с высоким содержанием белка и пониженной трипсинингибирующей активностью.