Исследование предметов из цветного металла культур раннего железного века и средневековья в Западном Приамурье

Автор: Нестеров С.П., Колмогоров Ю.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье дана морфологическая и количественная характеристика, приведен элементный состав 23 предметов из бронзы, семи из серебра и одного из золота, относящихся к периоду от конца XI-X в. до н.э. до XIII-XV вв. Эти изделия (украшения и отдельные бытовые вещи) относятся курильской, талаканской культурам раннего железного века, михайловской, мохэской и центральноазиатским культурам раннего Средневековья, позднесредневековой культуре дючеров. Элементный анализ бронзовых предметов в Сибирском центре синхротронного и терагерцового излучения на станции локального и сканирующего рентгенофлуоресцентного элементного анализа Института ядерной физики СО РАН показал, что на протяжении примерно 2,5 тыс. лет для их изготовления использовалась в основном оловянно-свинцовая или свинцово-оловянная бронза. Наилучшая сходимость концентраций химических элементов для предметов талаканской и михайловской культур дополнительно свидетельствует о происхождении михайловской культуры от талаканской в результате эволюционного развития последней. Элементный состав серебряных и золотых изделий мохэ из Приамурья выполнен впервые. Он показал высокую пробу серебра и золота, используемых для изготовления ювелирных украшений в раннем Средневековье.

Западное приамурье, украшения, бронза, серебро, золото, элементный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146283

IDR: 145146283 | УДК: 903.05 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.2.084-093

Текст научной статьи Исследование предметов из цветного металла культур раннего железного века и средневековья в Западном Приамурье

Первые бронзовые предметы найдены в Западном Приамурье в 1961 г. В устье р. Анго при ее впадении в р. Зею в одном слое вместе с ножевидными пластинами и отще-пами была обнаружена бронзовая дольчатая бляшка, а на о-ве Урильском – лапчатая бляшка-подвеска. На поселении на р. Зее у с. Березовка исследован плавильный очаг с остатками шлаков, видимо, от бронзолитейного производства. А.П. Окладников и А.П. Деревянко датировали их концом II тыс. до н.э. [1973, с. 203]. Открытие в начале 1960-х гг. урильской культуры раннего железного века, но сители которой использовали и бронзу, и железо, и чугун для изготовления украшений, ножей, рыболовных крючков, кельтов, позволяет упомянутую выше бляшку с р. Анго, а также бронзовый коленчатый нож c большой нервюрой из первого (верхнего) культурного слоя памятника Усть-Ульма I на р. Селемдже [Деревянко А.П., Зенин, 1995, с. 5–6] тоже отнести к данной культуре. Таким образом, известные пока наиболее ранние бронзовые предметы из западной части Приамурья (Амурской обл.) увязываются с урильской культурой.

Реконструкция технологии производства бронзовых бляшек из жилища 2 раннесредневекового поселения Осиновое Озеро и их элементный химический состав показали, что отсутствие доступного источника меди в Западном Приамурье вынуждало мохэских ювелиров-литейщиков для изготовления украшений переплавлять вторичное сырье, представленное в основном бронзовыми бляшками поясов тюркского типа [Нестеров, Савин, Колмогоров, 2016]. В связи с данным выводом была поставлена задача проведения аналогичного исследования изделий из цветного металла (бронзы, золота и серебра) урильской и талаканской культур раннего железного века, раннесредневековых михайловской, найфельдской и троицкой групп мохэской культуры и культуры дючеров позднего Средневековья. Такое исследование для Западного Приамурья от появления первых бронзовых изделий на рубеже II–I тыс. до н.э. и примерно до XV в. н.э. выполнено впервые. Ранее подобная работа, посвященная бронзолитейному производству российского Дальневосточного региона, была сделана Л.В. Коньковой. Материалы из Амурской обл. в ней представлены 15 бронзовыми изделиями только с раннесредневекового мохэского Троицкого могильника [Конькова, 1989, с. 111].

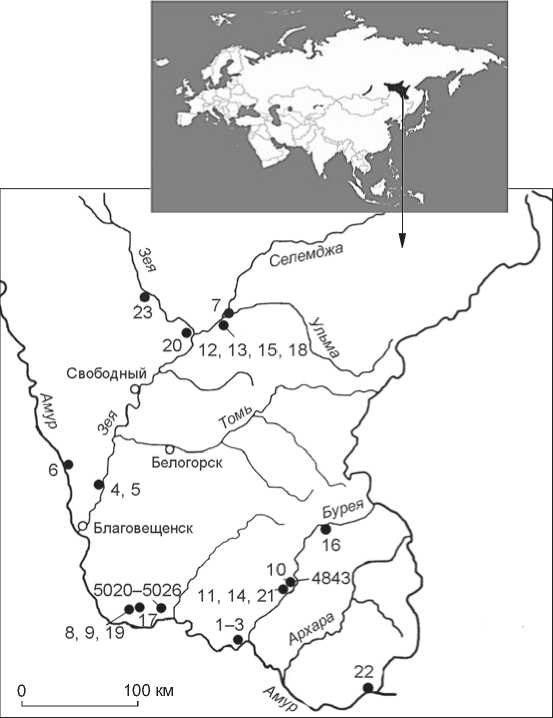

Рис. 1 . Местонахождения предметов из цветных металлов в южной части Амурской обл.

Из бронзы: № 1–3 – Падь Прибрежная; № 4, 5 – Прядчино-3; № 6 – Алексеевский Бугор; № 7 – Усть-Ульма I; № 8, 9, 19 – Осиновое Озеро; № 10 – Букин-ский Ключ-2; № 11, 14, 21 – Большие Симичи; № 12, 13, 15, 18 – Богословка; № 16 – Усть-Талакан; № 17 – оз. Гнедково; № 20 – Новорыбачий; № 22 – Уриль-ский Остров; № 23 – Анго. Из серебра: № 5020–5026 – могильник Шапка. Из золота: № 4843 – Букинский Ключ-1.

Для данного мультидисциплинарного анализа были использованы 23 бронзовых предмета (украшения, китайская монета, нож) и 8 украшений (серьги) из серебра и золота, происходящие с археологических памятников раннего железного века и Средневековья (рис. 1).

Характеристика предметов

Предметы XI–X вв. до н.э., урильская культура. Лапчатая бляшка-подвеска (№ 22*) с о-ва Урильско-го на р. Амур представляет собой слегка выпуклую подтреугольную пластину (наибольшая длина 4,8 см, ширина 2,6 см) с двумя небольшими отверстиями

^4^

<$*1 '

в верхней части (рис. 2, 1 ) [Деревянко А.П., 1973, с. 288, табл. XV, 8 ]. Аналогичная лапчатая бляшка-нашивка была найдена на памятнике Букинский Ключ-1 в 1997 г. [Нестеров, 2017].

Дольчатая бляшка с памятника на р. Анго (№ 23) состоит из двух овалов (размерами 2,5 × 1,6 см), соединенных перехватом шириной 1,2 см (рис. 2, 2 ). Длина изделия составляет 3,7 см, толщина – 0,5 мм [Деревянко А.П., 1973, с. 279, табл. VI, 6 ; Нестеров, 2017].

Нож с памятника Усть-Ульма I (№ 7) представляет собой изогнутый обоюдоострый клинок длиной 8,2 см, максимальной шириной 1,9 см, толщиной ок. 0,8 мм (рис. 2, 3 ). Одна сторона лезвия плоская, по другой проходит нервюра высотой 2,5 мм. Черешок длиной и шириной 1 см плоский, его край закруглен [Деревянко А.П., Зенин, 1995, с. 5–6, 97, рис. 5, 2 ].

Предметы II в. до н.э. – III в н.э., талаканская культура . Ажурная подвеска (№ 16) из заполнения жилища 1 на памятнике Усть-Талакан на р. Бурее имеет длину 2,38 см, наибольшую ширину 1,45 см, толщину 2,1 мм (рис. 2, 4 ) [Древности…, 2000, с. 268, рис. 40, 3 ].

Ажурная подвеска (№ 6) – одно из трех идентичных украшений из подъемного материала с памятника Алексеевский Бугор [Древнее искусство…, 2012, с. 13, № 24] – аналогична по расположению отверстий подвеске № 16 с р. Буреи, но несколько отличается по форме и размерам (рис. 2, 5 ). Ее длина 2,67 см, наибольшая ширина 1,3 см, толщина 2,4 мм.

Дольчатая бляшка (№ 5) с памятника Прядчино-3 относится к украшениям в виде небольших круглых полусфер, соединенных краями или небольшими перемычками по три - четыре в один ряд (рис. 2, 6 ) [Там же, № 23]. Ее длина составляет 2,4 см, диаметр трех полусфер – 6,0; 6,1 и 6,3 мм.

Кочедык (№ 4) для развязывания узлов случайно найден на поселении Прядчино-3 [Там же, с. 12, № 19]. Его длина 5,6 см (рис. 2, 8 ) [Болотин, Алкин, 1996, с. 108].

Предметы III–VI вв., михайловская культура. Ажурные колокольчики представлены тремя экземплярами. Один (№ 10; рис. 2, 9) найден в культурном слое памятника Букинский Ключ-2, два – на сезонной сто- янке Большие Симичи в жилище 3 (№ 21; рис. 2, 11) и межжилищном пространстве (№ 11; рис. 2, 10) [Древности…, 2000, с. 134, рис. 56, 11; с. 152, рис. 63, 9; с. 336, прил. 2, рис. 110, 9]. Это небольшие украшения в виде колокольчиков с вогнутым ромбовидным в сечении основанием и петлей для подвешивания. На их боковых гранях имеются два (№ 10), три (№ 11) и четыре (№ 21) сквозных отверстия удлиненной подчетырехугольной формы. Высота колокольчиков от 1,9 до 2,7 см, длина 1,9–2,2, ширина 1,2–1,4 см.

Ажурная подвеска (№ 20) треугольной формы с тремя отверстиями и петлей на ножке найдена в слое с керамикой михайловской культуры на памятнике Новорыбачий на правом берегу р. Зеи напротив устья р. Селемджи. Общая высота украшения 3,5 см, петли 1,5, ширина нижней части 1,9 см (рис. 2, 13 ).

Предметы VIII–X вв., мохэская культура . Пуговица (№ 14) из мохэского слоя памятника Большие Симичи [Древности…, 2000, с. 349, прил. 2, рис. 125, 3 ] имеет диаметр 1,6 см, толщину 1,4 мм. На внешней поверхности присутствует орнамент в виде трех параллельных полосчатых углублений и двух небольших валиков. На оборотной стороне есть петелька с круглым отверстием (рис. 2, 7 ).

Китайская монета «кайюань тунбао» (№ 19) происходит из жилища мохэ троицкой группы на поселении у Осинового озера (раскопки 1965 г.) [Деревянко Е.И., 1975, с. 46]. Ее диаметр 2,4 см, толщина по опушке 1,7 мм. В центре монеты имеется квадратное отверстие (0,69 × 0,69 см). На аверсе крест-накрест расположены четыре выпуклых иероглифа, реверс гладкий, без дополнительных знаков (рис. 2, 12 ).

Ажурные колокольчики (№ 8, 9) из жилища 3 поселения Осиновое Озеро имеют округлое основание, два противолежащих арочных выреза в нижней части и два отверстия подпрямоугольной формы в верхней трети (рис. 2, 14, 15 ). Высота изделий 4,0–4,1 см [Нестеров, Савин, Колмогоров, 2016, с. 89, рис. 10].

Золотая серьга (№ 4843), обнаруженная в заполнении жилища 2 михайловской культуры памятника Букинский Ключ-1 на р. Бурее, представляет собой деформированное проволочное кольцо от комбини-

Рис. 2 . Образцы предметов из бронзы ( 1–23 ), серебра ( 24–30 ) и золота ( 31 ) с памятников Амурской обл. (масштаб различный, размеры даны в описании).

1 – лапчатая бляшка-подвеска, № 22; 2 – дольчатая бляшка, № 23; 3 – нож, № 7; 4 – ажурная подвеска, № 16; 5 – ажурная подвеска, № 6; 6 – дольчатая бляшка, № 5; 7 – пуговица, № 14; 8 – кочедык, № 4; 9 – ажурный колокольчик, № 10; 10 – ажурный колокольчик, № 11; 11 – ажурный колокольчик, № 21; 12 – китайская монета, № 19; 13 – ажурная подвеска, № 20; 14 – колокольчик, № 8; 15 – колокольчик, № 9; 16 – поясная фестончатая бляшка, № 13; 17 – поясная бляшка, № 17; 18 – бляшка подвесного ремешка, № 12; 19 – бляшка подвесного ремешка, № 15; 20 – бляшка подвесного ремешка, № 18; 21 – ажурная треугольная бляшка, № 2; 22 – ажурная подвеска, № 3; 23 – подвеска-кольцо, № 1; 24 – серьга, № 5024; 25 – серьга с нефритовым диском, № 5023; 26 – серьга с яшмовым диском, № 5025; 27 – серьга, № 5020;

28 – серьга, № 5021; 29 – серьга, № 5022; 30 – фрагмент серьги, № 5026; 31 – серьга, № 4843.

1–4, 7, 9–20, 24–31 – Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН; 5, 6, 8, 21–23 – Музей археологии им. Б.С. Сапунова Благовещенского государственного педагогического университета.

рованного украшения мохэского типа (рис. 2, 31 ). Диаметр проволоки составляет 1,5–1,8 мм, ее длина в развернутом виде 12,6 см, что соответствует кольцу диаметром 4 см. Концы серьги расплющены, в них просверлены отверстия диаметром ок. 0,5 мм [Шело-михин, Нестеров, Алкин, 2017, с. 49, 172, рис. 47, 12 ].

Украшения найфельдской группы хэйшуй мохэ представлены серебряными серьгами из могильника Шапка (VIII–IX вв.). Серьга из могилы 183 (№ 5020) имеет овальную форму, размеры 2,7 × 3,0 см. Диаметр проволоки 1,5 мм. Одно круглое ушко на конце обломано, каменный диск-подвеска отсутствует (рис. 2, 27 ).

Серьга из могилы 23г (№ 5023) также овальная, размерами 2,9 × 3,2 см. Она сделана из проволоки 1,5–1,8 мм толщиной. Имеется дисковидная подвеска из белого нефрита с вытянутым от центра к краю овальным отверстием. Концы кольца расположены внахлест и плотно сжаты (рис. 2, 25 ).

Серьга из могилы 45 (№ 5024) имеет овальную форму, размеры 3,10 × 3,25 см. Диаметр проволоки 2,6 мм. Ее концы подрублены, между ними небольшой зазор. Каменной подвески нет (рис. 2, 24 ).

Фрагмент серьги из могилы 17 (№ 5026) представляет собой проволоку диаметром 2,1 мм, которая утончается к острому концу, согнутому во внешнюю сторону в небольшую овальную петлю. Противоположный конец рваный, т.е. серьга была сломана руками путем неоднократного сгибания. Длина фрагмента ок. 4,1 см (рис. 2, 30 ).

Серьга с яшмовым диском из межмогильного пространства (кв. 8-Г; № 5025) изготовлена из проволоки толщиной 1,9 мм. На ее расплющенных концах имеются отверстия. Серьга сильно смята, концы перекручены (рис. 2, 26 ).

Две серьги из ямки в кв. 12-Ж, видимо, были специально сделаны для совершения поминок (кроме них в ямке еще стоял сосуд) [Нестеров, Росляков, Тетерин, 1987]. Возможно, для этого использовали одну стандартную серьгу, т.к. толщина проволок обоих предметов одинаковая – 1,2 мм. Внешний диаметр одного (№ 5021) 0,9–1,0 см (рис. 2, 28 ), другого (№ 5022) 1,0–1,2 см (рис. 2, 29 ).

Поясная гарнитура центральноазиатского облика, IX–X вв. Поясная бляшка портальной формы с прорезью для крепления подвесного ремешка (№ 13) украшала кожаный пояс, обнаруженный в составе «клада» с р. Селемджи [Нестеров, Максимов, 1990]. По центру бляшки проходит вертикальный валик (рис. 2, 16 ). Три шпенька для крепления к ремню были обломаны еще при его функционировании: на бляшке сохранились остатки веревки, которой она прикреплялась к основе через прорезь (1,67 × 0,65 см) для подвесных ремешков. Ширина предмета по основанию 2,8 см, высота 2,5 см, толщина 1,4 мм.

Бляшки подвесных ремешков (№ 12, 15, 18) вышеописанного пояса (рис. 2, 18–20 ) крепились к основе при помощи одного шпенька. На лицевой стороне имеется вертикальный валик. Бляшки одинаковой формы, их длина соответственно 1,36; 1,29 и 1,32 см, ширина – 1,1; 0,8 и 1,3 см, толщина – 1,5; 1,1 и 1,3 мм.

Поясная бляшка (№ 17) полуовальной формы, с прямым низом и прямоугольным отверстием (1,7 × 0,5 см) для крепления подвесного ремешка случайно найдена в 2003 г. под небольшой возвышенностью на северном берегу оз. Гнедково Константиновского р-на Амурской обл. Ее длина 3 см, ширина 2 см, толщина 1,1 мм. Лицевая сторона гладкая, на обратной поверхности имеются три шпенька для крепления к ремню (рис. 2, 17 ).

Предметы XIII–XV вв., культура дючеров. Ажурная треугольная подвеска (№ 2) с могильника Падь Прибрежная на р. Амур [Древнее искусство…, 2012, с. 25, № 50] имеет два выступа на боковых сторонах. На выпуклой лицевой поверхности по краям нанесены насечки и риски, обратная – плоская и гладкая. Длина основания треугольника 4 см, боковых сторон 3,5 и 3,3 см, толщина 2,2–2,8 мм (рис. 2, 21 ).

Ажурная подвеска (№ 3) сложной формы, в основе которой лежит овал, с того же памятника [Там же, с. 24, № 47] имеет максимальный диаметр овала и общую высоту 3,4 см, толщину 1,5–2,0 мм (рис. 2, 22 ).

Подвеска-кольцо с петлей (№ 1) также с могильника Падь Прибрежная с лицевой стороны рифленая [Там же, с. 27, № 57]. Обратная сторона плоская и гладкая (рис. 2, 23 ). Внешний диаметр кольца 2,6 см, внутренний – 1,7 см, толщина 2,7 мм.

Элементный анализ предметов

Анализ археологических предметов из бронзы был проведен в Сибирском центре синхротронного и те-рагерцового излучения (СЦСТИ) Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН на базе накопителя ВЭПП-3, на станции локального и сканирующего рентгенофлуоресцентного элементного анализа [Piminov et al . , 2016]. При подготовке изделий для анализа на SR-XRF с их поверхно стей на площади примерно 5– 10 мм2 механическим способом удалялась патина. Затем эти площадки шлифовались и полировались, после чего очищались этиловым спиртом. Бронзовый предмет помещался в измерительную камеру станции таким образом, чтобы пучок монохроматизиро-ванного синхротронного излучения попадал на очищенную поверхность. Энергия излучения составляла 33,5 кЭв. Вторичное излучение от образца (эмиссионный спектр) регистрировалось энергодисперсионным спектрометром. Измеренные эмиссионные спектры обрабатывались в программном пакете AXIL.

Таблица 1. Элементный состав предметов по результатам рентгенофлуоресцентного элементного анализа с использованием синхротронного излучения, %

|

№ образца / рисунка |

Fe (железо) |

Ni (никель) |

Zn (цинк) |

As (мышьяк) |

Ag (серебро) |

Cd (кадмий) |

Sn (олово) |

Sb (сурьма) |

Pb (свинец) |

Bi (висмут) |

|

Урильская культура |

||||||||||

|

7 / рис. 2, 3 |

0,03 |

0,22 |

0,3 |

0,07 |

1 |

0,003 |

4,3 |

0,33 |

7,9 |

0,11 |

|

22 / рис. 2, 1 |

0,02 |

0,07 |

0,06 |

0,05 |

0,28 |

0,016 |

14 |

0,39 |

9,3 |

0,31 |

|

23 / рис. 2, 2 |

4,54 |

0,03 |

0,05 |

3,1 |

0,28 |

0,024 |

13,9 |

0,02 |

0,13 |

0,13 |

|

Талаканская культура |

||||||||||

|

4 / рис. 2, 8 |

0,04 |

0,43 |

0,33 |

Не опр. |

0,25 |

0,002 |

4,5 |

1,6 |

11,8 |

0,16 |

|

5 / рис. 2, 6 |

0,02 |

0,06 |

0,05 |

0,12 |

0,09 |

0,017 |

15,9 |

0,56 |

4,3 |

0,21 |

|

6 / рис. 2, 5 |

0,06 |

0,65 |

0,38 |

0,04 |

0,43 |

0,002 |

2 |

1,95 |

12,7 |

0,24 |

|

16 / рис. 2, 4 |

0,1 |

0,38 |

0,48 |

0,25 |

0,18 |

0,003 |

3,8 |

0,72 |

4 |

0,11 |

|

Михайловская культура |

||||||||||

|

10 / рис. 2, 9 |

0,32 |

0,36 |

0,37 |

Не опр. |

0,22 |

0,0001 |

3,4 |

1,53 |

13,7 |

0,16 |

|

11 / рис. 2, 10 |

0,29 |

0,21 |

0,29 |

То же |

0,88 |

0,005 |

5,9 |

1,38 |

Не опр. |

1,06 |

|

21 / рис. 2, 11 |

0,21 |

0,18 |

0,31 |

» |

0,29 |

0,005 |

5,3 |

1,78 |

12,5 |

0,15 |

|

20 / рис. 2, 13 |

0,1 |

0,08 |

0,17 |

» |

0,09 |

0,011 |

9,9 |

0,17 |

28,2 |

0,31 |

|

Мохэская культура |

||||||||||

|

8 / рис. 2, 14 |

0,56 |

0,14 |

0,09 |

» |

0,26 |

0,029 |

15,2 |

0,28 |

11,9 |

0,31 |

|

9 / рис. 2, 15 |

0,15 |

0,07 |

0,06 |

» |

0,23 |

0,02 |

13,1 |

0,49 |

13,4 |

0,46 |

|

14 / рис. 2, 7 |

0,04 |

0,28 |

0,27 |

» |

0,18 |

0,005 |

6,4 |

1,2 |

8,2 |

0,18 |

|

19 / рис. 2, 12 |

1,36 |

0,1 |

0,16 |

» |

0,1 |

0,005 |

4 |

0,5 |

Не опр. |

0,25 |

|

Предметы центральноазиатского облика |

||||||||||

|

12 / рис. 2, 18 |

0,05 |

0,08 |

0,1 |

» |

0,28 |

0,02 |

12,8 |

0,58 |

11,6 |

0,31 |

|

13 / рис. 2, 16 |

0,45 |

0,34 |

12,8 |

» |

0,12 |

0,006 |

5,7 |

0,43 |

8,9 |

0,1 |

|

15 / рис. 2, 19 |

0,21 |

0,15 |

1,33 |

» |

0,16 |

0,013 |

8,8 |

0,48 |

13,1 |

0,2 |

|

18 / рис. 2, 20 |

0,27 |

0,11 |

0,13 |

» |

0,19 |

0,012 |

10,6 |

0,48 |

12,2 |

0,24 |

|

17 / рис. 2, 17 |

Не опр. |

0,1 |

0,09 |

» |

0,22 |

0,014 |

11,3 |

1,35 |

18 |

0,31 |

|

Культура дючеров |

||||||||||

|

1 / рис. 2, 23 |

0,02 |

0,12 |

0,17 |

» |

0,06 |

0,009 |

8 |

0,35 |

11,1 |

0,23 |

|

2 / рис. 2, 21 |

0,01 |

0,13 |

0,15 |

» |

0,08 |

0,011 |

11 |

0,68 |

7,8 |

0,15 |

|

3 / рис. 2, 22 |

0,03 |

0,09 |

0,13 |

» |

0,05 |

0,013 |

7,4 |

0,27 |

21,6 |

0,3 |

Примечание. Жирным шрифтом выделено содержание легирующих добавок ≥ 1 %.

Для расчета концентраций химических элементов в бронзовых изделиях применялся метод внешнего стандарта, в качестве которого использован стандартный образец бронзы из комплекта спектрометра ARTAX-400. Он имеет следующее содержание химических элементов: P (фосфор) – 0,01 %, S (сера) – 0,03, Fe (железо) – 0,02, Ni (никель) – 1,5, Cu (медь) – 76,8, Zn (цинк) – 1,1, As (мышьяк) – 0,02, Sn (олово) – 8,0, Sb (сурьма) – 0,5, Pb (свинец) – 12,0, Bi (висмут) – 0,01 %. Измерялись спектры исследуемого и стандартного образца, а затем они сопоставлялись.

Элементный состав трех предметов урильской культуры соответствует двум бронзовым сплавам – оловянно-свинцовому и оловянному. Из первого отлиты лапчатая бляшка с о-ва Урильского и нож с р. Ульмы. При этом в составе металла ножа больше свинца и серебра, а в бляшке – олова. Что касается дольчатой бляшки с р. Анго, сделанной из оловянной бронзы, то особенностью сплава является большее содержание железа, чем мышьяка: 4,54 против 3,1 % (табл. 1). Значительная его примесь хорошо заметна на поверхности предмета в виде небольших пятен и зерен окисла – ржавчины (рис. 2, 2).

Все четыре изделия талаканской культуры отлиты из оловянно-свинцовой бронзы (табл. 1). Однако для образцов № 4 и 6 – кочедыка с поселения Пряд- чино-3 (рис. 2, 8) и ажурной подвески с Алексеевского Бугра (рис. 2, 5) – отмечено повышенное содержание сурьмы, соответственно 1,6 и 1,95 %, и свинца – 11,8 и 12,7 %. Наибольший процент олова (15,9) присутствует в металле, из которого изготовлена дольчатая бляшка с Прядчино-3 (рис. 2, 6). Ажурная подвеска с памятника Большие Симичи (рис. 2, 4) отличается от этих трех изделий значительным количеством меди в составе сплава – ок. 90 %.

Три украшения михайловской культуры – два колокольчика (рис. 2, 9, 11 ) и ажурная подвеска (рис. 2, 13 ) – отлиты из свинцово-оловянной бронзы, а один колокольчик (рис. 2, 10 ) – из оловянной (свинец в его сплаве вообще отсутствует). Бронза всех колокольчиков легирована сурьмой (от 1,38 до 1,78 %), а образец № 11 еще содержит 1,06 % висмута (табл. 1). В составе металла ажурной подвески присутствует значительное количество свинца (28,2 %), при этом содержание олова также высокое – 9,9 %, но доли остальных примесей меньше 1 % (табл. 1).

Металл двух колокольчиков мохэской культуры по составу относится, по сути, к оловянно-свинцо-вой бронзе. При этом разница в долях олова и свинца небольшая (табл. 1). Так, один колокольчик (№ 8) из жилища 3 поселения Осиновое Озеро содержит больше олова, чем свинца, а в другом (№ 9) – их доли практически равные (свинца на 0,3 % больше). Бронза, из которой отлита пуговица (№ 14) с памятника Большие Симичи, свинцово-оловянная с добавкой 1,2 % сурьмы. Это сближает ее с составом металла ажурных колокольчиков михайловской культуры (№ 10, 21). Китайская монета (№ 19) отлита из оловянной бронзы с примесью 1,36 % железа, проявление которого на ее поверхности хорошо заметно в виде окисла (рис. 2, 12 ).

Четыре бляшки (№ 12, 13, 15, 18) украшали один пояс центральноазиатского типа , но они отлиты из разной по со ставу бронзы (табл. 1). Поясная

(портальной формы, № 13) изготовлена из металла с большим содержанием цинка (12,8 %), свинца (8,9 %) и олова (5,7 %). Три одинаковые по форме бляшки с подвесных ремешков немного отличаются друг от друга элементным составом бронзы. Если образец № 12 содержит несколько больше олова, чем свинца, то № 18 – наоборот (Pb – 12,2 %, Sn – 10,6 %). В составе бронзы третьей бляшки (№ 15) свинец значительно преобладает над оловом и присутствует 1,33 % цинка, что сближает ее с металлом поясной бляшки (табл. 1)

Поясная бляшка полуовальной формы (№ 17) изготовлена из свинцово-оловянной бронзы с существенной примесью сурьмы (1,35 %). Последнее отличает ее по составу металла от бляшек селемджинского пояса, у которых количество сурьмы меньше 1 %.

Украшения позднесредневековой культуры дю-черов отлиты из свинцово-оловянной (№ 1, 3) и оло-вянно-свинцовой (№ 2) бронзы. При этом в первом сплаве содержание свинца довольно значительно (11,6 и 21,6 %), а доли олова примерно одинаковые (8 и 7,4 %).

Экспертиза раннесредневековых кольчатых серег из серебра и золота показала, что семь серебряных колец найфельдской группы хэйшуй мохэ изготовлены из металла высокой пробы (в современной метрической системе наименьшая 800, наивысшая 999 [Справочник антиквариата…]): шесть – 990, одно – 980 (табл. 2). При этом их масса в химической чистоте совпадает с лигатурной или отличается на 0,02–0,05 г. Золотая серьга с памятника Букинский Ключ-1, которая была изготовлена, скорее всего, мастером троицкой группы мохэ, отлита из металла 750 пробы, что соответствует средней позиции в современной метрической системе проб (наименьшая 375, наивысшая 999). Судя по желтому цвету украшения, в качестве легирующих добавок использовано серебро (17 %) и медь (8 %) [Покровский ювелирный завод…].

Таблица 2 . Характеристика серег из драгоценных металлов

|

№ изделия по книге поступления в музей / рисунка |

Памятник |

Масса, г |

Металл |

Проба |

Масса в лигатуре, г |

Масса в химической чистоте, г |

|

4843 / рис. 2, 31 |

Букинский Ключ-1 |

4,44 |

Золото |

750 |

4,44 |

3,33 |

|

5020 / рис. 2, 27 |

Могильник Шапка, мог. 183 |

1,35 |

Серебро |

990 |

1,35 |

1,34 |

|

5021 / рис. 2, 28 |

То же, кв. 12-Ж |

0,34 |

» |

990 |

0,34 |

0,34 |

|

5022 / рис. 2, 29 |

То же |

0,43 |

» |

990 |

0,43 |

0,43 |

|

5023 / рис. 2, 25 |

То же, мог. 23г |

5,14 |

» |

990 |

2,13 |

2,11 |

|

5024 / рис. 2, 24 |

То же, мог. 45 |

5,83 |

» |

990 |

3,83 |

3,79 |

|

5025 / рис. 2, 26 |

То же, кв. 8-Г |

3,77 |

» |

980 |

2,7 |

2,65 |

|

5026 / рис. 2, 30 |

То же, мог. 17 |

2,5 |

» |

990 |

2,5 |

2,48 |

Заключение

Рентгенофлуоресцентный анализ элементного состава 23 бронзовых изделий урильской, талаканской культур раннего железного века, михайловской, мохэской, центральноазиатских культур раннего Средневековья и позднесредневековой культуры дючеров Западного Приамурья показал, что на протяжении примерно 2,5 тыс. лет для их изготовления использовалась в основном оловянно-свинцовая или свинцово-оловянная бронза. И только два предмета – дольчатая бляшка урильской культуры с р. Анго (рис. 2, 2 ) и китайская монета раннего Средневековья (рис. 2, 12 ) – отлиты из оловянной бронзы, но в обоих случаях со значительной примесью железа.

Некоторое различие в элементном составе бронзы предметов урильской культуры может быть объяснено переплавкой разного бронзового лома или назначением самих предметов (украшения и нож). Наличие в металле лапчатой бляшки с о-ва Урильского 14 % олова обусловило серебристую поверхность и увеличение хрупкости предмета [Конькова, 1989, с. 45]. Примерно аналогичный элементный состав определен в Государственном Эрмитаже г. Санкт-Петербурга для лапчатой бляшки с памятника Букинский Ключ-1 на р. Бурее: она изготовлена из бронзы, которая содержит добавки (олово – 25–30 %, свинец – 8–12, мышьяк – < 1, серебро – < 1, сурьма – < 0,6 %), придающие изделию темно-серый или белый цвет, напоминающий серебряный [Нестеров, Дураков, Шеломихин, 2008, с. 39]. Как было установлено, несмотря на морфологическое и орнаментальное сходство этих изделий, они изготовлены по оттискам двух моделей [Нестеров, 2017]. Кроме внешнего вида и схожего состава оловянно-свинцовой бронзы их объединяет, видимо, один прототип. В 1960 г. В.В. Волков и Э.А. Новго-родова известные к тому времени лапчатые подвески из Монголии разделили на три группы. По их мнению, «исходной формой для трехлапчатых подвесок стали привески второй группы. Вторая группа самая многочисленная и своеобразная, отличается от первой наличием горизонтальных перегородок между лапками, что придает некоторую ажурность этим украшениям» [Волков, Новгородова, 1960, с. 158]. Они не имеют аналогов ни в Южной Сибири, ни в Северном Китае. У большинства двухлапчатых подвесок из Северного Китая, в отличие от монгольских, петелька не наверху, а на обратной стороне [Там же]. Таким образом, приамурские трехлапчатые бляшки являются результатом морфологического смешения монгольских и северокитайских подвесок. С одной стороны, у них есть имитация небольшой петли в виде сплошного выступа в верхней части, с другой – на обороте украшений присутствуют крепежные петельки (правда, в обоих случаях они обломаны, и в бляшках просверлены два отверстия для крепления). Не исключено, что эти два изделия являются продуктом местных приамурских литейщиков, в отличие от дольчатой бляшки с Анго (скорее всего, с естественной примесью железа), происхождение которой можно увязать с метрополией протоурильского миграционного конгломерата – территорией западной части Маньчжурии и Внутренней Монголии [Нестеров, Гирченко, 2018].

Статистическая обработка результатов рентгенофлуоресцентного энергодисперсионного элементного анализа сплавов бронзовых изделий (см. табл. 1) выявила наилучшую сходимость (при среднеквадратичном отклонении ок. 7,6 %) концентраций химических элементов Ni, Zn, Ag, Sn, Sb, Pb, Bi (наиболее информативных по содержанию) для кочедыка (№ 4) талаканской культуры и колокольчика (№ 10) михайловской. Это можно объяснить происхождением михайловской культуры от талаканской в результате эволюционного развития последней [Мыльникова, Нестеров, 2005].

Среди предметов троицкой группы мохэской культуры обращает на себя внимание оловянно-свинцовый состав бронзы двух колокольчиков из одного жилища поселения Осиновое Озеро на Амуре. Он примерно одинаков, но некоторое различие между количеством олова и свинца свидетельствует о том, что изделия отлиты не из одного расплава. При этом один колокольчик (№ 9) оказался бракованным по причине недолива в форму. По составу бронзы данные предметы отличаются от бубенчиков и колокольчиков из Троицкого могильника на р. Белой (бассейн р. Зеи), один из которых изготовлен из вы-сокооловянной (более 20 %) бронзы, другой – практически из чистой меди, третий – из медно-мышь-якового сплава с повышенным содержанием сурьмы, висмута и серебра [Конькова, 1989, с. 57]. Несмотря на то что расстояние между этими двумя археологическими памятниками составляет по прямой примерно 130 км, жители поселения на берегу Осинового озера и население, хоронившее умерших на Троицком могильнике, имели типологически сходные бронзовые украшения. Но изготавливались они местными литейщиками, у которых, видимо, были свои источники бронзового лома разного элементного состава, знания и навыки использования легирующих присадок. Поэтому состав бронзы этих изделий различный. Оловянно-свинцовый сплав рассматриваемых колокольчиков отличается и от свинцово-оло-вянной бронзы ажурной бляшки из жилища 2 того же поселения содержанием добавок. В бронзе колокольчиков оно выше в 3,3–3,6 раза по примеси олова и в 1,9–2,1 раза по свинцу, что придало изделиям серебристый цвет [Нестеров, Савин, Колмогоров, 2016, табл. 1]. Возможно, такое различие связано с назначением предметов: колокольчик должен звенеть.

Что касается китайской монеты, то она могла быть сделана вне Приамурья, предположительно на территории Маньчжурии, и попасть на Амур с мигрировавшими туда бохайскими сумо мохэ не ранее VIII в. [Нестеров, 2011], возможно, уже в качестве украшения, а не платежного средства. На такое происхождение указывает наличие в бронзовом сплаве значительного количества железа (1,36 %), как у дольчатой бляшки урильской культуры с р. Анго и некоторых украшений с Троицкого могильника [Конькова, 1989, с. 95, табл. 2].

Мохэская по форме пуговица (№ 14) из заполнения котлована жилища 3 памятника Большие Симичи на р. Бурее [Древности…, 2000, с. 187], в отличие от анализируемых мохэских колокольчиков, имеет в составе сплава больше свинца, чем олова, а также высокую долю сурьмы. Она более близка по этим показателям к бронзовым предметам михайловской культуры. Не исключено, что пуговица была отлита по имевшемуся мохэскому образцу, но из характерного для данной культуры бронзового сплава.

Все предметы центральноазиатского облика, скорее всего, изготовлены вне Приамурья и сюда попали с мигрантами сумо мохэ или уйгурами, как, например, боевой пояс из селемджинского «клада», либо в качестве товара. Именно лом подобных вещей приамурские мастера использовали для переплавки и изготовления украшений мохэского типа. Данных о литье блях центральноазиатского типа пока нет. Элементный состав этих бронз, скорее всего, отражает бронзолитейное производство Центрально-Азиатского региона или южных районов Маньчжурии, района верхней Сунгари. Сравнение сплавов поясных украшений с р. Селемджи и из жилища 2 поселения Осиновое Озеро показало, что они изготовлены из свинцово-оловянной бронзы с примерно схожим содержанием добавок [Нестеров, Савин, Колмогоров, 2016].

В настоящее время провести сравнительный анализ элементного состава позднесредневековых бронзовых украшений из Приамурья нет возможности, т.к. данное исследование трех образцов сделано впервые. Можно только отметить, что они также находятся в рамках основного элементного состава бронзового сплава, характерного для бронзолитейного дела Западного Приамурья более ранних эпох, начиная с рубежа II–I тыс. до н.э.

В отличие от бронзы, источником которой в Приамурье чаще были пришедшие в негодность бронзовые предметы, золото и серебро в раннем Средневековье, скорее всего, могли добывать на месте. Среди первых мохэских мигрантов в Западное Приамурье (хэйшуй и сумо), возможно, были мастера-ювелиры, которые какое-то время могли работать на запасах золота и серебра, принесенного с собой из метрополии (Маньчжурии), и переплавлять сломанные украше- ния. По мере освоения данной территории мохэские ювелиры-литейщики не только обнаруживали россыпные месторождения золота и серебра, узнавали свойства металла из них, но и овладевали навыками использования легирующих добавок для получения качественного благородного металла, пригодного для отливки украшений. Сравнение элементного состава мохэских золотого и серебряных украшений с другими данными по раннесредневековым благородным металлам из Западного Приамурья не представляется возможным, по скольку такая работа выполнена впервые и только по материалам могильника Шапка и памятника Букинский Ключ-1. Нужно отметить, что в аборигенной михайловской культуре северных шивэй изделия из золота и серебра пока не известны, несмотря на значительное количество раскопанных поселенческих памятников.

Авторы благодарят ведущего научного сотрудника ИАЭТ СО РАН д-ра ист. наук В.Н. Зенина за предоставление для химиче ского анализа бронзового ножа с памятника Усть-Ульма I; директора Музея археологии им. Б.С. Сапунова Благовещенского государственного университета канд. ист. наук О.А. Шеломихина за возможность использовать для комплексного анализа шесть бронзовых предметов из экспозиции музея; старшего научного сотрудника ИЯФ СО РАН канд. физ.-мат. наук Я.В. Ракшуна за предоставленное пучковое время на станции локального и сканирующего рентгенофлуоресцентного элементного анализа СЦСТИ ИЯФ СО РАН при выполнении вышеизложенной работы; инспектора Западно-Сибирской инспекции пробирного надзора А.В. Наберухину за предоставленную информацию о результатах экспертизы украшений из драгоценных металлов с могильника Шапка и памятника Букинский Ключ-1, проведенной в Музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН.

Список литературы Исследование предметов из цветного металла культур раннего железного века и средневековья в Западном Приамурье

- Болотин Д.П., Алкин С.В. Уникальная находка из серии ордосских бронз в бассейне р. Зея // Гуманитарные науки в Сибири. – 1996. – № 3. – С. 107–112.

- Волков В.В., Новгородова Э.А. Карасукские привески из Монголии // СА. – 1960. – № 4. – С. 155–160.

- Деревянко А.П. Ранний железный век Приамурья. – Новосибирск: Наука, 1973. – 356 с.

- Деревянко А.П., Зенин В.Н. Палеолит Селемджи (по материалам стоянок Усть-Ульма I–III). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. – 160 с.

- Деревянко Е.И. Мохэские памятники среднего Амура. – Новосибирск: Наука, 1975. – 250 с.

- Древнее искусство Приамурья. – Благовещенск: Изд-во Центра по сохранению историко-культурного наследия Амур. обл., 2012. – 32 с.

- Древности Буреи / С.П. Нестеров, А.В. Гребенщиков, С.В. Алкин, Д.П. Болотин, П.В. Волков, Н.А. Кононенко, Я.В. Кузьмин, Л.Н. Мыльникова, А.В. Табарев, А.В. Чернюк. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. – 352 с.

- Конькова Л.В. Бронзолитейное производство на юге Дальнего Востока СССР (рубеж II–I тыс. до н.э. – XIII век н.э.). – Л.: Наука, 1989. – 124 с.

- Мыльникова Л.Н., Нестеров С.П. Михайловская культура в Западном Приамурье // Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы, гипотезы. – Владивосток: Дальнаука, 2005. – С. 394–408.

- Нестеров С.П. Бохайская колонизация Западного Приамурья и взаимоотношения этнических групп населения во второй половине I тыс. // Тр. III (XIX) Всероссийского археологического съезда. – СПб.; М.; Великий Новгород: ИИМК РАН, 2011. – Т. II. – С. 74–75.

- Нестеров С.П. Бронзовые лапчатые бляшки урильской культуры из Западного Приамурья // Гуманитарные науки в Сибири. – 2017. – Т. 24, № 2. – С. 33–36.

- Нестеров С.П., Гирченко Е.А. Концепции происхождения урильской культуры в Приамурье // Восток Азии: проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия региона: К 15-летию Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области. – СПб.: Росток, 2018. – С. 201–209.

- Нестеров С.П., Дураков И.А., Шеломихин О.А. Ранний комплекс урильской культуры с Букинского Ключа на реке Бурее // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 4. – С. 32–42.

- Нестеров С.П., Максимов С.М. Средневековый клад с р. Селемджи // Военное дело древнего и средневекового населения Северной и Центральной Азии. – Новосибирск: Полиграф, 1990. – С. 121–128.

- Нестеров С.П., Росляков С.Г., Тетерин Ю.В. Могильник Шапка – памятник эпохи средневековья на Среднем Амуре (по материалам раскопок 1983 г.) // Новые памятники эпохи металла на Среднем Амуре. – Новосибирск: ИИФФ СО АН СССР, 1987. – С. 46–72.

- Нестеров С.П., Савин А.Н., Колмогоров Ю.П. Раннесредневековый предметный комплекс ювелира-литейщика из Западного Приамурья // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 2. – С. 81–90.

- Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. – Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1973. – 440 с.

- Покровский ювелирный завод Золотые Купола. – URL: https://pokrovgold.ru (дата обращения 08.09.2020).

- Справочник антиквариата – URL: https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/ (дата обращения 08.09.2020).

- Шеломихин О.А., Нестеров С.П., Алкин С.В. Долина Буреи в эпоху палеометалла: материалы и исследования памятников Букинский Ключ-1 и Безумка. – Благовещенск: Изд-во Благовещ. гос. пед. ун-та, 2017. – 193 с.

- Piminov P.A., Baranov G.N., Bogomyagkov A.V., Berkaev D.E., Borin V.M., Dorokhov V.L., Karnaev S.E., Kiselev V.A., Levichev E.B., Meshkov O.I., Mishnev S.I., Nikitin S.A., Nikolaev I.B., Sinyatkin S.V., Vobly P.D., Zolotarev K.V., Zhuravlev A.N. Synchrotron Radiation Research and Application at VEPP-4 // Physics Procedia. – 2016. – Vol. 84. – P. 19–26. – doi:10.1016/j.phpro.2016.11.005.