Исследование проблем и условий оптимизации процесса профессионального самоопределения студентов (из опыта Смоленского государственного университета)

Автор: Глебова Галина Федоровна, Грачва Юлия Викторовна

Журнал: Непрерывное образование: XXI век @lll21-petrsu

Рубрика: Проблемы преемственности обучения и воспитания в России

Статья в выпуске: 2 (10), 2015 года.

Бесплатный доступ

предметом рассмотрения в статье является деятельность высших учебных заведений по формированию у студентов готовности к осознанному профессиональному самоопределению и трудовому выбору, а также условия оптимизации этого процесса. Предлагаемые выводы основаны: на нормативно-правовой базе деятельности учреждений высшего образования Российской Федерации по профессиональной ориентации; анализе состояния профориентационной работы в регионах России на основе статистики 2010−2015 гг., на данных авторской экспериментально-исследовательской работы в 2006−2013 гг. на базе образовательных организаций Смоленской области. Актуальность проблемы обусловлена ситуацией невостребованности выпускников вузов на рынке труда и является, по мнению авторов статьи, следствием бессистемности и несогласованности деятельности образовательных организаций, работодателей, служб занятости и структур государственной власти, ответственных за личностное и профессиональное становление молодежи. В статье раскрывается содержание понятия «профессиональное самоопределение студентов». Обращается внимание на деятельность центров содействия трудоустройству выпускников вузов как институциональной структуры проектирования профориентационной работы высших учебных заведений. Дается сравнительная характеристика и раскрывается содержание деятельности таких центров. Приводятся и интерпретируются результаты диагностики позиции студентов в сфере профессионального самоопределения, анализа данных о готовности преподавателей вуза к поддержке такого самоопределения. Рассмотрена специфика социального партнерства Смоленского государственного университета в сфере профориентационной работы на разных ступенях непрерывного образования. Обозначены условия эффективности деятельности по профессиональному самоопределению молодежи. Сотрудничество высшей и общеобразовательной школ по профессиональному самоопределению учащихся старших классов и инициирование такого взаимодействия со стороны вузов представлены в статье как необходимое условие оптимизации процесса профессиональной ориентации и трудового выбора молодежи.

Профессиональное самоопределение, трудовой выбор, организационно-управленческие условия, социальное партнерство вуза и общеобразовательной школы, центр содействия трудоустройству выпускников вуза.

Короткий адрес: https://sciup.org/147112476

IDR: 147112476 | УДК: 378.1

Текст научной статьи Исследование проблем и условий оптимизации процесса профессионального самоопределения студентов (из опыта Смоленского государственного университета)

научный электронный журнал

Постановка проблемы. Развитие современной системы непрерывного профессионального образования характеризуется сменой приоритетов и связывается с возрастанием роли вуза в профессиональной адаптации студентов. Особое место в этом процессе занимает деятельность высшей школы по формированию социально и профессионально мобильной личности будущего специалиста с высоким уровнем готовности к профессиональному самоопределению и предстоящей трудовой деятельности. Вместе с тем социальноэкономическая ситуация в стране, положение дел на рынке труда, не меняющееся на протяжении последних ряда лет, свидетельствуют о значимых нерешенных проблемах в этой сфере. Так, по данным Росстата, среди молодежи в возрасте 20–29 лет уровень безработицы имеет постоянную тенденцию к увеличению. В 2010 году - 35,4 %; в 2011 году - 35,6 %, в 2012 году – 38,2 %, в 2013 году – 36,3 %, в 2014 году - 38,3 %. В феврале 2015 года численность этой категории безработных составила 1 млн. человек. В среднем за период с 2010 по 2014 год среди безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности, 16 % составляет молодежь в возрасте от 15 до 19 лет; 43 % - от 20 до 24 лет, 17 % -от 25 до 29 лет [1].

Изучение результатов специально проведенных исследований, собственные наблюдения позволяют сделать вывод о том, что главными причинами такой ситуации являются:

-

- декларированность государственного статуса профориентации молодежи в России при отсутствии такового практике;

-

- эпизодичность и бессистемность осуществления профориентации;

-

- неподготовленность педагогов образовательных организаций к проведению профессиональной ориентации;

-

- недостаточная связь и преемственность в деятельности общеобразовательной и высшей школ и родителей, системы профессионального образования: производства, службы занятости и других социальных институтов.

Как результат – подмена и дублирование функций различными субъектами, ответственными за трудоустройство, обеспечение занятости и в целом, за профессиональную судьбу подрастающего поколения [2], [3].

Цель данной статьи: обозначить условия оптимизации процесса профессионального самоопределения студентов на основе результатов многолетнего исследования, проводившегося на базе Смоленского государственного университета в 2006–2013 годах. Обосновывая актуальность педагогического изучения проблемы, мы учитываем, что профессиональное самоопределение как одна из форм самоопределения личности исследуется, главным образом, с психологической и социально-психологической точек зрения (Е. И. Головаха, Е. И. Климов, Л. М. Митина, П. А. Ша-вир, Д. Л. Константиновский, М. Х. Титм, Ф. Р. Филиппов, В. Н. Шубкин). В данной статье мы опираемся на подходы к развитию социального партнерства в области образования. Направления, содержание, потенциальные возможности и риски такого взаимодействия, влияющие на процесс профессионального самоопределения выпускников общеобразовательной школы и студентов, представлены в работах Г. Ф. Глебовой, В. М. Лапшина, П. И. Третьякова и других [4, 5, 6, 7].

Содержание понятия «профессиональное самоопределение студентов». Анализ подходов к понятию «профессиональное самоопределение личности» позволяет говорить о неоднородности и неоднозначности его трактовки. Этот концепт рассматривается и как сложный, динамичный процесс (Н. С. Пряжников, В. Б. Шапарь и др.), охватывающий течение всей жизни человека, и как однократный выбор профессии (Р. С. Немов и др.) [8, 9]. Процесс профессионального самоопределения личности является длительным процессом, который начинается в подростковом возрасте, продолжается в течение всего периода обучения в школе, среднем и/или высшем профессиональном учебном заведении, в ходе профессиональной подготовки (переподготовки), получения формального и неформального образования. Работа по профессиональному самоопределению – это часть общего процесса социализации личности, часть воспитания конкурентноспособного и успешного человека, целенаправленного развития у него способности к жизненному и профессиональному самоопределению. Ее невозможно осуществить вне сферы образования. При этом система образования призвана обеспечить фундаментальные знания, дающие базу для освоения спектра профессий (от рабочего до высококвалифицированного специалиста), с учетом конкретной ситуации на рынке труда и потребностей рынка труда в будущем.

Предметом нашего внимания стал этап профессионального самоопределения личности в процессе обучения в высшем учебном заведении. В условиях учебно-профессиональной деятельности студентов профессиональное самоопределение становится целенаправленным и последовательно осуществляемым процессом оценки себя и своих возможностей в избранной профессии. Факторами успешного профессионального самоопределения студентов являют- ся: содержание обучения, формы и методы организации учебного процесса, внеучебная деятельность, образовательное пространство высшего учебного заведения в целом.

Таким образом, под профессиональным самоопределением студентов мы понимаем пролонгированный сложный и многоплановый процесс вхождения в сферу будущей профессиональной деятельности посредством включения в учебную, производственно-практическую и внеучебную деятельность на основе самопознания, соотнесения своих возможностей с требованиями к предпочитаемой профессии и осознании себя как будущего специалиста. Состоявшееся профессиональное самоопределение предопределяет решение проблемы трудового выбора, адекватного возможностям, уровню профессиональной подготовки и непосредственно влияет на снижение уровня безработицы среди молодежи.

Нормативно-правовая база профессионального самоопределения молодежи. Значимость профессионального самоопределения обозначена в нормативных документах федерального уровня: «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» [10]; Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» [11]; Указ Президента РФ «О долгосрочной государственной экономической политике» [12]; Федеральные государственные образовательные стандарты [13], Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы [14], План деятельности Министерства образования и науки РФ на 2013-2018 годы [15]. Обозначенные в этих документах цели и задачи развития экономики требуют пристального внимания к человеческим ресурсам, их развитию и оптимальному использованию.

Основой для большинства разработок в области профориентации в России на протяжении последних десятилетий выступал документ «Концепция профессионального самоопределения молодежи» (РАО, В. А. Поляков, С. Н. Чистякова, И. А. Сасова и др., 1993). В период с начала 2000-х годов был разработан, однако по целому ряду причин не реализован целый ряд проектов концепций профориентации и сопровождения профессионального самоопределения, ориентированных на федеральный уровень работы, среди которых можно отметить:

-

- проект Концепции педагогического сопровождения социальнопрофессионального самоопределения школьников в условиях перехода на 12летнее образование (РАО, Н. С. Пряжников, 2001);

-

- проект Концепции педагогической поддержки профессионального самоопределения школьников (РАО, Н. Ф. Родичев, 2006);

-

- проект Концепции профессиональной ориентации учащейся молодежи в условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений (ФИРО, Е. А. Рыкова, 2009).

Отдельно следует отметить Концепцию профильного обучения на старшей ступени общего образования. Практика ее реализации в рамках федерального эксперимента в 2003-2006 годы оказала значительное влияние на развитие системы сопровождения профессионального самоопределения учащихся основной школы в субъектах Федерации, а также на формирование более гибких подходов к построению учебных планов основной и старшей школы, отразившихся в новых ФГОС общего образования.

Большое внимание нормативно-правовому обеспечению профориентационной работы уделяется и в субъектах РФ. Региональные документы определяют основные направления развития профориентационной деятельности и поддержки профессиональной ориентации молодежи с учетом кадровых потребностей экономики региона. В качестве примера приведем «Областной закон о профессиональной ориентации и содействии трудоустройству молодежи в Архангельской области» [16]; Постановление Правительства Вологодской области «О комплексе мероприятий, направленных на развитие системы профориентации молодежи в Вологодской области»; Межведомственный координационный план проведения профориентационной работы в Ярославской области; Концепцию развития волонтерской (добровольческой) деятельности молодежи в Саратовской области на 2011-2015 годы и другие [17].

Вместе с тем, несмотря на достаточное нормативно-правовое обеспечение и положительные тенденции в практике работы по профессиональной ориентации молодежи, нерешенными остаются следующие проблемы:

-

- рассогласованность сложившихся профессиональных предпочтений обучающихся с потребностями рынка труда в наиболее востребованных профессиях;

-

- отсутствие организационно-управленческих и финансовоэкономических механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций по сопровождению профессионального самоопределения молодежи в условиях непрерывности образования;

-

- недостаточная координация действий субъектов профориентации: специалистов в области сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, представителей органов исполнительной власти, отраслевых предприятий, представителей бизнес-сообщества, привлекаемых в качестве внешних экспертов к решению задач профессиональной ориентации обучающихся;

-

- несформированность единых требований для образовательных организаций по проведению и оценке результатов профориентационной работы;

-

- отсутствие единого регламента, обеспечивающего преемственность профориентационной работы на всех ступенях образования.

Деятельность регионов по поддержке процесса профессионального самоопределения студентов. В ходе специального изучения практики работы вузов по решению рассматриваемой проблемы нами выделены направления и содержание практической деятельности по оптимизации процесса профессионального самоопределения студентов. Внедрение апробированных региональных моделей организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в рамках деятельности федеральной сетевой экспериментальной площадки под руководством ФГАУ «Федеральный институт развития образования» является одним из значимых направлений деятельности в ряде областей (Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Саратовская, Свердловская и др.).

Обращает на себя внимание сетевое взаимодействие на региональном уровне представителей органов исполнительной власти, образовательных организаций с отраслевыми объединениями работодателей и представителями биз-нес-сообщества по поддержке профессионального самоопределения молодежи

(Вологодская, Калининградская, Саратовская области и др.). Представляет интерес и деятельность государственных специализированных организаций - центров профессиональной ориентации молодежи различного подчинения в субъектах Российской Федерации (Ярославская, Свердловская, Архангельская, Вологодская области), в том числе с учетом прогнозной потребности регионального рынка труда (Республика Коми) [24].

Практика показывает, что эффективной институциональной структурой профессионального самоопределения студентов в настоящее время становятся центры содействия трудоустройству. Основное направление деятельности таких центров - совершенствование работы по адаптации молодых специалистов к современному рынку труда. В качестве примера назовем: Координационноаналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования (Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана); Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников (ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»); Отдел содействия трудоустройству выпускников (Горно-Алтайский государственный университет); Центр трудоустройства и сопровождения карьеры студентов и выпускников (Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева»); ЦСТВ «Старт-карьера» (Тихоокеанский государственный университет).

Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации проводит мониторинг эффективности таких Центров. По данным за 2013 год, первые три места (из 81) занимают, соответственно, центры содействия трудоустройству Алтай ской государственной академии образования имени

-

В. М. Шукшина (Алтайский край) ; Южного федерального универси

тета (Ростовская область) ; Юго-Западного государственного университе та (Курская область) [18]. Анализ деятельности лидирующих Центров позволяет выделить ряд общих и эффективных направлений работы:

-

- аналитическая деятельность;

-

- работа с абитуриентами;

-

- взаимодействие с организациями (работодателями, центрами по содействию трудоустройства, центрами занятости и др.);

-

- организация временной занятости студентов (содействие трудоустройству студентов и адаптации к рынку труда выпускников университета (активные формы работы с учащейся молодежью: презентации компаний и выпускников, ярмарки вакансий, мастер-классы и обучающие семинары и др.);

-

- информационно-консультативная поддержка и сопровождение студентов по проблемам трудоустройства;

-

- организация практик студентов;

-

- информационно-рекламная деятельность.

Более детально направления деятельности представлены в таблице 1.

Таблица 1

|

Направления деятельности Названием учебного х. заведения |

Аналитическая деятельность |

Работа с абитуриентами |

Взаимодействие с организациями внешнего окружения вуза |

Организация временной занятости студентов |

Информационно-консультационная поддержка студентов |

Организация практик студентов |

Информационно-рекламная деятельность |

Другое |

Другое |

|

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Профориентация школьной, студенческой и иной учащейся молодежи |

Взаимодействие со студенческими и молодежными объединениями; сотрудничество с работодателями |

Управление системой временной занятости студентов университета |

Информационно-консалтинговая деятельность |

Организации практик студентов |

Популяризация и поддержка положительного имиджа вуза |

Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников университета |

Вторичная (внеучебная) занятость |

|

Красноярский государственный педагогический университет |

Изучение кадровых тенденций, анализ и прогнозирование потребностей работодателей, изучение спроса на специалистов по профилю университета; мониторинг профессиональных предпочтений студентов и результатов трудоустройства выпускников вуза |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Сотрудничество с работодателями и партнерами: проведение ярмарок вакансий, согласование договорных отношений с различными фирмами и организациями |

Работа с выпускниками и студентами: содействие трудоустройству и помощь в адаптации к современным условиям рынка труда и новым профессиональным требованиям; развитие деловых и коммуникативных качеств |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Профессионально адаптирующая образовательная практика |

ИКТ-сопрово-ждение: информационная поддержка карьерного продвижения студентов и выпускников университета; ведение корпоративного сайта, ведение баз данных вакансий и соискателей |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Деятельность в данном направлении не ведется |

|

Алтайская государственная академия образования им. В. М. Шукшина |

Мониторинг трудоустройства выпускников и анализ информации работодателей о качестве подготовки; участие сотрудников центра в Неделе стажера, конкурсе Учитель года, Конкурсе педагогического мастерства и др. |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Взаимодействие с органами по труду и занятости населения |

Организация временной занятости студентов |

Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезента-ции, профориентации и информирования о состоянии рынка труда |

Организация стажировок и практик (в том числе и за рубежом), предусмотренных учебными планами; организация тренингов и психологопедагогических консультаций по проблемам трудоустройства |

Подготовка аналитических записок, буклетов, публикаций, методических рекомендаций для студентов выпускных и предвыпускных курсов |

Разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройства выпускников |

Организация и совместное с центром занятости внедрение программы Кадровый резерв наукограда РФ, организация информационноделовых встреч выпускников вуза с кадровыми |

|

Южноуральский государственный университет |

Мониторинг эффективности трудоустройства |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Партнерство с рынком труда |

Профессиональная ориентация; Социальная адаптация |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Деятельность в данном направлении не ведется |

|

Тихоокеант-ский государственный университет |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Постоянное взаимодействие с работодателями на региональных рынках труда и обратная связь с выпускниками университета |

Содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников университета еще в период обучения |

Повышение социальной адаптации студенческой молодежи на региональном рынке труда |

Работа по организации практик студентов и трудоустройству выпускников |

Формирование и постоянное обновление баз данных вакансий и резюме студентов и выпускников как настоящих, так и прошлых лет выпуска) |

Активные формы и методы работы с учащейся молодежью (презентации компаний и выпускников, ярмарки вакансий, мастер-классы и обучающие семинары и др.) |

Карьерное сопровождение студентов |

|

ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А. И. Герцена» |

Отслеживание и ана лиз динамики спроса и предложения на рынке труда; анализ требований работодателей к выпускникам с высшим профессиональным образованием; прогнозирование трудоустройства выпускников текущего учебного года; анализ конкурентоспособности выпускников университета и структура их фактического трудоустройства; сбор статистики трудоустройства выпускников Герценовского университета |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Взаимодействие с организациями и компаниями по вопросам трудоустройства: проведение ярмарок вакансий, презентаций, создание долговременных программ сотрудничества; взаимодействие с территориальными органами власти, со студенческими и молодежными организациями |

Содействие временной и постоянной занятости студентов и выпускников вуза |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Организация практик студентов |

Информационнорекламная деятельность |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Деятельность в данном направлении не ведется |

Направления деятельности Центров содействия трудоустройству студентов вузов

Одним из показателей эффективности деятельности Центров является трудоустройство выпускников вузов (табл. 2).

Таблица 2

Трудоустройство выпускников вузов за 2013/2014 уч. год

|

Вуз |

Трудоустроено |

Не трудоустроено |

|||||||

|

всего |

по специальности |

не по специально сти |

с помощью вуза |

само стоя тельно |

всего |

по лич ным причинам |

по обстоя-тель-ствам (армия, декрет, здоровье) |

продол жают обучение |

|

|

Красноярский государственный педагогический университет |

78 % |

40 % |

38 % |

20 % |

20 % |

22 % |

нет данн-ных |

нет данных |

нет данных |

|

Алтайская государственная академия образования имени В. М. Шукшина |

75 % |

55 % |

20 % |

47 % |

8 % |

25 % |

12 % |

12 % |

1 % |

|

Южно-уральский государственный университет |

90 % |

85 % |

5 % |

82 % |

3 % |

10 % |

3 % |

1 % |

6 % |

|

Тихоокеанский государственный университет |

95 % |

55 % |

40 % |

нет данных |

нет данных |

5 % |

5 % |

0 % |

0 % |

|

ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А. И. Герцена» |

98 % |

74 % |

24 % |

60 % |

14 % |

2 % |

1 % |

1 % |

0 % |

Из таблицы видно, что количество трудоустроенных студентов, обучающихся в вузах, где созданы специальные структуры профориентации, довольно высоко, что является прямым доказательством эффективности их работы.

Специфика организации и исследования профориентационной работы в Смоленском государственном университете. В качестве возможного варианта организации процесса профессионального самоопределения студентов рассмотрим практику профориентационной работы в Смоленском государственном университете (СмолГУ). Специальная структура, координирующая данное направление деятельности, здесь не создавалась, но соответствующая работа постоянно осуществляется на двух уровнях:

-

- внутреннем (взаимодействие студентов и преподавателей);

-

- внешнем (взаимодействие вуза с организациями внешнего окружения: общеобразовательные школы, техникумы/сузы, работодатели, государственные структуры и т. п.).

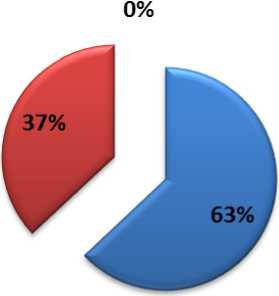

А. Исследование уровня профессионального самоопределения студентов. Для анализа деятельности вуза на внутреннем уровне профориентационной работы нами было проведено мини-исследование, демонстрирующее уро- вень профессионального самоопределения студентов (2012-2014). В исследовании принимали участие равное количество студентов-респондентов с каждого факультета. Студенты отбирались с применением таблицы случайных чисел. Основной метод - опрос. Форма опроса – анонимное анкетирование. Цель анкетирования – выявление отношения студентов к проблеме профессионального самоопределения. Вопросы были направлены на выявление уровня их заинтересованности к исследуемой проблеме; уровня профессионального самоопределения студенческой молодежи; на оценку студентами профориентационной деятельности вуза и получение рекомендаций по ее совершенствованию. Анкета включала прямые, косвенные, а также закрытые и полузакрытые вопросы. Анализ полученных в ходе анкетирования данных проводился с применением статистической и математической обработки. Выборочная совокупность составила 445 студентов с 1-го по 5-й курс обучения. Исследование показало, что все студенты (в той или иной степени) участвуют в выборе места работы. Для большинства такой выбор является одной из первостепенных проблем. Заинтересованность проблемой трудоустройства после окончания вуза представлена на рисунке 1.

Какое утверждение наиболее точно отражает ваше отношение к проблеме вашего профессионального самоопределения?

и Проблема моего профессионального самоопределения является одной из приоритетных на сегодняшний день

В Проблема моего профессионального самоопределения волнует меня, однако на данный момент не имеет первостепенного значения в Проблема моего профессионального самоопределения меня не волует

Рис. 1. Отношение студентов к проблеме профессионального самоопределения

Значительная часть студентов определила свои профессиональные интересы и предпочтения во время обучения в вузе. Так, 29 % студентов точно знают, кем и где они хотели бы работать. Для 58 % респондентов, определившихся со своими профессиональными интересами, выбор места работы и должности на данном этапе проблематичен. 13 % студентов еще не определили область профессиональных интересов и возможное место будущей работы. Таким образом, можно предположить, что 71 % (58 % + 13 %) обучающихся в вузе необходима помощь в профессиональном самоопределении, что подтверждается результатами анкетирования.

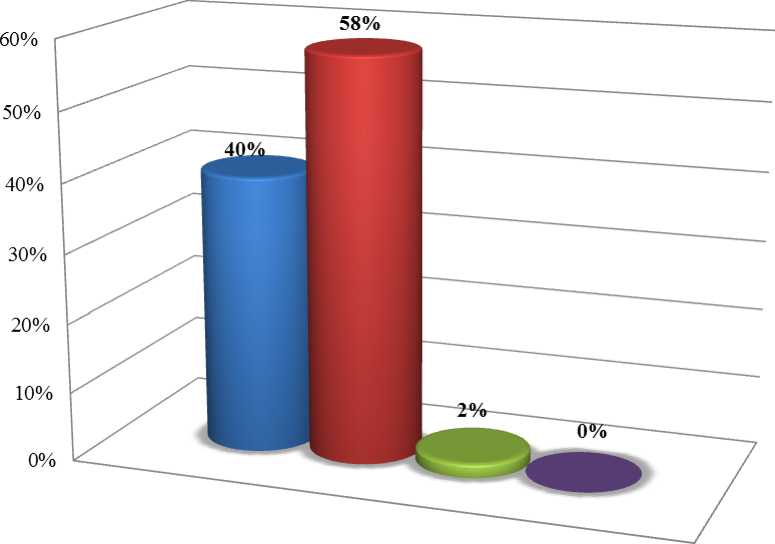

Та часть респондентов, которая еще не определилась со своими профессиональными предпочтениями, считает, что помощь специалистов им необходима. Распределение ответов студентов на вопрос: «Проводится ли в рамках университета работа по выявлению профессиональных интересов/предпочтений студентов?» - показало: 55 % студентов считают, что такая работа не проводится, 29 % называют такую деятельность эпизодичной. Отметим и тот факт, что студентам необходима помощь в формировании профессионального самоопределения (при выявлении личных профессиональных интере-сов/предпочтений/склонностей). Детально мнение студентов о роли вуза в профессиональном самоопределении представлено на рисунке 2.

Какое утверждение наиболее точно отражает ваше мнение о роли вуза в профессиональном самоопределении студентов?

и Вуз оказывает непосредственное влияние на профессиональное самоопределние студентов. Его деятельность может помочь студентам при трудовом выборе в Значительного эффекта от деятельности вуза по профессиональному самоопределению студентов скорее не будет, однако некую помощь в профессиональном выборе студентов он может оказать

У Деятельность вуза не может оказать влияния на профессиональное самоопределение студентов и из дальнейший трудовой выбор в Затрудняюсь ответить

Рис. 2. Роль вуза в профессиональном самоопределении студентов

Рисунок 2 показывает, что 40 % студентов отмечают значительную роль вуза в формировании профессионального самоопределения студентов. 58 % студентов не верят в возможность вуза повлиять на их профессиональное само- определение, однако не отрицают, что помощь в профессиональном выборе вуз все-таки может оказать. Анализ данных нашего исследования также показал, что студенты, которые осознанно подходят к формированию профессионального самоопределения (используют различного рода онлайн тестирования для определения своих профессиональных предпочтений, изучают специализированную литературу по данной проблеме, участвуют в ярмарках вакансий), не отказываются от помощи вуза в решении проблемы трудового выбора. Студенты же, которые самостоятельно не занимаются решением проблемы профессионального самоопределения, считают, что помощь вуза в данном направлении им необходима (63 % респондентов). Оценивая информационную деятельность вуза, направленную на формирование готовности студентов к профессиональному самоопределению, отметим, что 67 % выпускников называют основной проблемой при выборе места трудовой деятельности отсутствие значимой информации о рынке труда.

Анализ данных открытого вопроса анкеты: «Какие мероприятия, на ваш взгляд, вуз может осуществлять для того, чтобы помочь студенту в выборе места работы?» показывает, что студенты заинтересованы в данной работе. (Анкет с вариантами «затрудняюсь ответить» не оказалось.) Наиболее эффективными формами такой работы являются «ярмарки вакансий не менее 1 раза в месяц»; «тренинги»; «специализированные тестирования»; «организация встреч с представителями крупных организаций и фирм».

Таким образом, анализ данных показал:

-

- большинство студентов не определились со своими профессиональными интересами, предпочтениями и склонностями и нуждаются в помощи университета;

-

- оказываемая поддержка вуза по формированию профессионального самоопределения студентов явно недостаточна;

-

- студенты заинтересованы в решении проблемы профессионального самоопределения и ждут помощи специалистов.

Отметим, что разница данных, полученных в исследованиях 2012, 2013 и 2014 годов, незначительна и составляет 0,5–1,5 %.

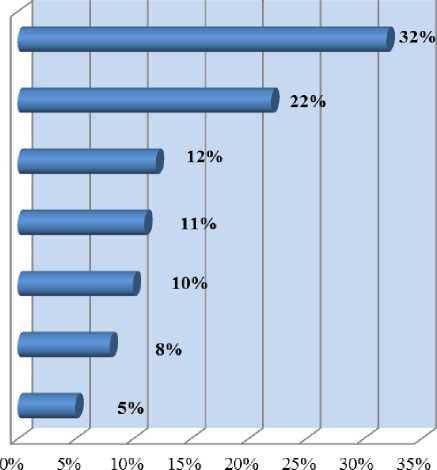

В ходе исследования также были выявлены основные проблемы, встречающиеся у студентов в ходе профессионального самоопределения. Как видно из рисунка 3, это, прежде всего, личностные характеристики и психологические барьеры.

Барьеры, возникающие в процессе профессионального самоопределения студентов

Неспособность в полной мере рационально использовать свое время, энергию, умения

Приверженность к ценностям, противоречащим условиям современной жизни

Неумение адаптироваться к новым условиям и ситуациям и использовать возможности

Неумение стратегически мыслить и принимать решения в нестандартных ситуациях

Неспособность справляться со стрессами современной жизни

Отсутствие ясного понимания своих личных ценностей

Отсутствие способности генерировать новые идеи и претворять новые идеи в практику

Рис. 3. Барьеры, возникающие в процессе профессионального самоопределения студентов

Такими барьерами являются: «нecпocoбнocть в полной мepe рационально иcпoльзoвaть cвoe вpeмя, энepгию, yмeния» (32 %), «нecпocoбнocть cпpaвлятьcя co cтpeccaми coвpeмeннoй жизни» (10 %), «неумение стратегически мыслить и принимать решения в нестандартных ситуациях» (11 %). Определенной помехой в профессиональном выборе студентов становится приверженность к ценностям, противоречащим условиям современной жизни (22 %). Для гармонизации процесса профессионального самоопределения студентов необходима работа по устранению перечисленных барьеров.

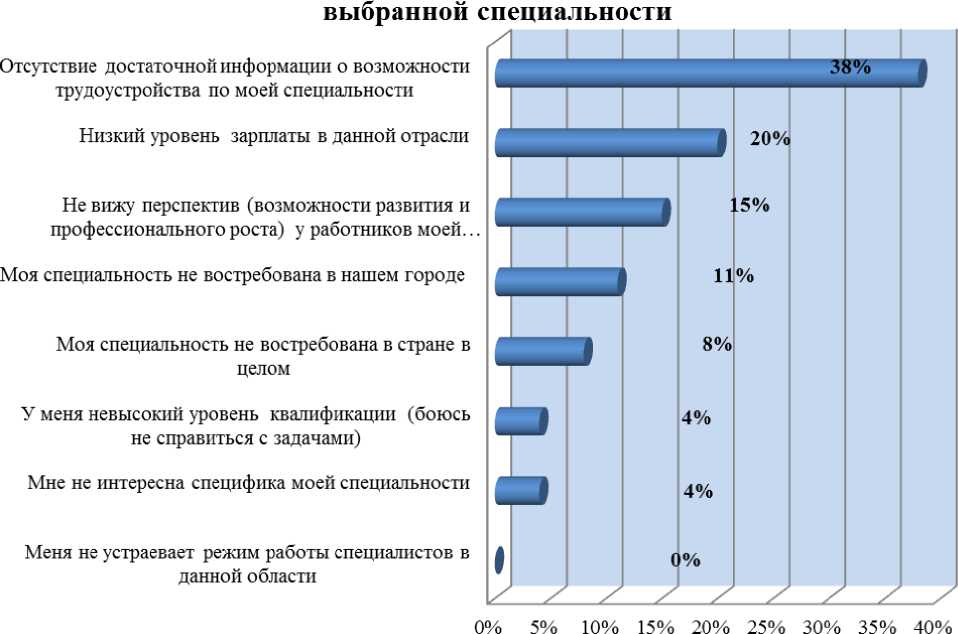

Основными же причинами нежелания студентов после окончания университета работать по специальности является отсутствие достаточной информации о возможностях трудоустройства и перспективах трудоустройства по специальности (рис. 4).

Причины нежелания студентов в будущем работать по

Рис. 4. Причины нежелания студентов в будущем работать по выбранной специальности

Выбор трудовой деятельности непосредственно влияет на качество работы специалиста, соответственно, и на показатели эффективности вуза. Очевидно, что для оптимизации трудового выбора студентов необходима работа, направленная на осознание студентами своих личностных предпочтений, потребностей и ценностных ориентаций. Только осознание самой личностью своих потребностей сможет обеспечить оптимальный выбор трудовой деятельности, основанный на ее мотивационных факторах. На основании полученных диагностических данных можно сделать вывод о том, что для оптимизации процесса профессионального самоопределения студентов необходимо проведение мероприятий, направленных:

-

- на формирование у студентов умений и навыков самоорганизации учебной и внеучебной деятельности;

-

- психологическую поддержку и помощь в адаптации к условиям современной жизни;

-

- формирование ценностных ориентаций и готовности студентов к самоопределению в трудовом выборе;

-

- развитие информационной среды вуза и информационной компетентности студентов;

-

- создание системы психологического сопровождения выпускников (по трудоустройству).

Б. Исследование роли преподавателей в профессиональном самоопределении студентов. Изучение уровня вовлеченности преподавателей Смоленского государственного университета в формирование готовности студентов к профессиональному самоопределению показало, что только 13 % педагогов (из 120 участников опроса) активно участвуют в данном процессе. 30 % признают, что в преподавательской деятельности периодически используют технологии, способствующие формированию профессионального самоопределения студентов. 76 % обратили внимание на необходимость специально организованной деятельности по повышению квалификации в этом направлении. 65 % преподавателей не владеют информацией о содержании профориентационной деятельности вуза, а 35 % отмечают узкую направленность такой работы, в основном организацию производственных практик для студентов.

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что лишь незначительное число преподавателей осознают необходимость и проявляют готовность к участию в работе по профессиональному самоопределению студентов. Вторая, самая многочисленная категория преподавателей, нуждается в методической помощи для осуществления такой работы. Третья категория не задумывалась о своей роли в процессе профессионального самоопределения студентов. Таким образом, основными проблемами в профориентационной деятельности вуза являются:

-

1. Во-первых, отсутствие или недостаточная помощь студентам в их профессиональном самоопределении на протяжении обучения в университете (социально-психологическая поддержка и помощь в выявлении профессиональных интересов, предпочтений и склонностей; информационная поддержка студентов по вопросам трудоустройства и специфике рынка труда).

-

2. Во-вторых, низкий уровень информационной и методической поддержки преподавателей вуза, направленной на повышение вовлеченности их в процесс формирования готовности студентов к профессиональному самоопределению и повышение эффективности данной работы.

-

В. Исследование социального партнерства в сфере профориентационной деятельности. Среди основных форм работы СмолГУ по профориентационной деятельности на внешнем уровне: различные предметные олимпиады, курсовые подготовки представителей старшеклассников, сборы творческой молодежи, проведение мастер-классов, совместных круглых столов студентов и старшеклассников области (например, мастер класс «Моя профессия»), дни науки и искусства, выезды с концертными программами в районные школы. В рамках профориентационной деятельности университет взаимодействует с работодателями региона при организации производственных практик студентов (заключение договоров с организациями, предприятиями и государственными структурами). Все обозначенные мероприятия проводятся в соответствии с планом профориентационной работы факультетов.

Однако, несмотря на разнообразие форм работы, направленных на привлечение потенциальных абитуриентов, в профессиональном самоопределении выпускников общеобразовательных учреждений Смоленска и Смоленской области существует много проблем. Так, проведенное нами в мае 2014 года (бук- вально за несколько недель до государственных экзаменов) мини-исследование среди старшеклассников общеобразовательных школ одного из областных муниципальных образований показало следующее. Только 21 % выпускников определился с выбором наиболее предпочтительной для себя профессиональной области. Не говоря уже о конкретном образовательном учреждении и специальности. 80 % выпускников, определивших свой профессиональный выбор, отметили, что этому способствовала тесная связь школы с высшими учебными заведениями (дни открытых дверей, презентации представителей вузов, выступления в школах студентов с концертными программами и др.). Однако на подобных мероприятиях присутствовало лишь 35 % выпускников школ района, из которых 67 % уже определились со своими профессиональными предпочтениями и интересами. К сожалению, лишь 19 % выпускников отдаленных районов области имеют возможность самостоятельно посещать вузы областного центра с целью получения подробной и личностно значимой информации об условиях приема и специфике обучения в них.

Обратим внимание на некоторые результаты деятельности Смоленского государственного университета по организации совместной работы ученых– педагогов и педагогических коллективов образовательных школ в рассматриваемом направлении. Так, например, итогом внедрения системы психологопедагогического сопровождения профессионального самоопределения учащихся стал значительно повысившийся уровень профессионального самоопределения старшеклассников, принимавших участие в областном эксперименте (2006-2013) по созданию и апробации этой системы. Высокий уровень самоопределения на конец эксперимента показали 42 % учащихся (начальный показатель – 13 %). Достаточно высокий уровень – 32 %, на начало эксперимента – 8 %. Средний уровень – 26 % и 66 % соответственно. Низкий уровень – 0 % и – 13 %. Для определения стартового и итогового уровней профессионального самоопределения учащихся использовались методики и опросники Н. С. Пряжникова. (Подробно направления и содержание социального партнерства СмолГУ и образовательных организаций области представлены нами в серии публикаций) [4, 5, 19, 20].

В соответствии с обозначенным контекстом отметим, что ответственность за организацию взаимодействия высшей и общеобразовательной школы в плане профессиональной ориентации возлагается на вузы. Еще в середине 90-х годов XX века в программных материалах ЮНЕСКО «Реформа и развитие высшего образования» указывалось на то, что высшей школе необходимо вырабатывать ответственное отношение к рынку труда, к появлению новых областей и форм занятости; гибко реагировать на происходящие изменения, предвидеть их, содействовать определению новых местных и региональных потребностей, способствующих устойчивому человеческому развитию. Высшая школа призвана стать организатором и координатором социального партнерства в реализации педагогической и информационной поддержки профессионального самоопределения старшеклассников. И координатором взаимодействия системы «школа-вуз» [25].

Как показывает изучение проблемы, неразработанным направлением является линия взаимодействия системы «вуз-работодатель». Университет в основ- ном осуществляет лишь организацию производственных практик студентов (добивается получения мест для прохождения практики студентов). Это взаимодействие нередко носит односторонний и, как следствие, поверхностный характер в связи с отсутствием заинтересованности работодателей. Взаимодействие учебных заведений с работодателями в большей части несогласовано со структурами исполнительной власти. Поэтому рынок труда и рынок образовательных услуг в настоящее время практически не пересекаются.

Организационно-управленческие условия оптимизации процесса профессионального самоопределения студентов. Анализ специальной литературы позволяет выделить основные принципы эффективной профориентационной работы:

-

1. Принцип интеграции, обеспечивающей объединение усилий субъектов системы профориентации, направленных на формирование профессионального самоопределения, личностное и профессиональное развитие личности.

-

2. Принцип регионализации, позволяющий учитывать интересы конкретных работодателей, особенности и потребности рынка труда, миграционные процессы, социально-профессиональные и образовательные запросы населения.

-

3. Принцип непрерывности, предусматривающий поэтапность формирования профессионального самоопределения, личностного и профессионального развития обучающихся [21].

Среди общих подходов к работе по повышению эффективности профориентационной деятельности вуза мы выделяем:

-

- информационный (обеспечение молодежи достоверной информацией о современных профессиях, учебных заведениях и организациях, предоставляющих рабочие места, о рынке труда, о том, как планировать карьеру);

-

- диагностико-консультационный (установление соответствия клиента тому или иному виду деятельности путем сопоставления его особенностей и требований к профессиям);

-

- развивающий (формирование различных знаний, умений и навыков, необходимых для овладения той или иной профессией и успешного трудоустройства);

-

- активизирующий (формирование внутренней готовности к самостоятельному и осознанному построению своего профессионального жизненного пути) [22].

В заключение обозначим выявленные в ходе исследования, наиболее значимые, с нашей точки зрения, организационно-управленческие условия оптимизации процесса профессионального самоопределения студентов.

-

1. Создание и организация деятельности специальной институциональной структуры по формированию профессионального самоопределения студентов и содействия трудоустройству, основанной на вышеобозначенных принципах и включающей в себя такие направления работы, как:

-

- организация практик студентов;

-

- информационное и психологическое сопровождение студентов по проблемам трудоустройства;

-

- взаимодействие с государственными структурами и работодателями, органами по труду и занятости населения;

-

- работа с потенциальными абитуриентами;

-

- развитие и поддержка Интернет-ресурсов вуза;

-

- аналитика (мониторинг трудоустройства выпускников и анализ информации работодателей о качестве их подготовки; изучение тенденций в кадровых потребностях работодателей; изучение спроса на специалистов по профилю и др.;

-

- содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников университета (активные формы работы со студенческой молодежью: презентации фирм и компаний для выпускников; ярмарки вакансий, мастер-классы и обучающие семинары и др.;

-

- управление системой временной занятости студентов.

-

2. Развитие социального партнерства в образовательной сфере (высшей и общеобразовательной школы). Профориентационная деятельность, направленная на привлечение абитуриентов в соответствии с подходами к профессиональному самоопределению: информационным, диагностико-консультационным, развивающим и активизирующим. Эффективность профориентационных мероприятий увеличивается, если формы влияния на конкретного старшеклассника организованы с учетом характеристик его социальной группы (городской школьник; сельский; спортсмен; активист и др.). Для достижения данной цели необходимо проведение систематических социологических исследований, выявляющих наиболее важные для университета группы абитуриентов, с которыми необходимо проводить профориентационные мероприятия.

-

3. Информационная и социально-психологическая поддержка профессионального самоопределения студентов (наличие специальных программ профессионального самоопределения студентов, включающих профессионально насыщенную практику, четко спланированную самостоятельную работу студентов, тренинги, деловые, ролевые игры, тестирования, выявляющие профессиональные предпочтения и интересы студентов и др.).

-

4. Обеспечение достаточного уровня компетентности преподавателей в профориентационной работе. Информационная и методическая поддержка преподавателей вуза для проведения ими профориентационной работы (мастер-классы, курсы повышения квалификации и др.).

-

5. Взаимодействие системы «вуз-работодатель» как содействие трудоустройству студентов (достижение договоренностей с работодателями в рамках содействия формированию профессионального самоопределения выпускников: практики, дни открытых дверей на предприятиях круглые столы студентов и представителей бизнеса и др.).

Все перечисленные направления и формы деятельности должны осуществляться на основе маркетингового анализа, общей стратегии профориентационной работы университета и, как показывают, результаты нашего специального исследования, с учетом гендерных особенностей профессионального самоопределения и трудового выбора студентов [23].

В перспективе необходимо проектирование и реализация модели управления процессом профессионального самоопределения студенческой молодежи как компонента образовательного менеджмента вуза. Проблема профессио- нального самоопределения студентов – это проблема, решение которой сегодня определяет эффективность работы учебных заведений в целом и успешное начало профессиональной деятельности молодых специалистов в частности.

Список литературы Исследование проблем и условий оптимизации процесса профессионального самоопределения студентов (из опыта Смоленского государственного университета)

- Федеральная служба государственной статистики//Трудовые ресурсы. Занятость и безработица. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/.

- Михалева O. A., Попова С. А. Влияние семьи на профессиональное самоопределение молодежи//Ломоносовские чтения. М., 2003. С. 27-36.

- Рощин С. Ю. Профессиональное самоопределение выпускников вузов. 2012. URL: http://www.lir-portnl.m/article/proressionalnoe-samoopredelenie-wpusknikov-vuzov (доступ 11.01.2015).

- Глебова Г. Ф. Классический университет и общеобразовательная школа в открытой региональной системе непрерывного образования: актуальные проблемы взаимодействия//Непрерывное образование: XXI век. 2014. № 1 (5). С. 119-134.

- Глебова Г. Ф. Смоленский государственный университет в реализации международной образовательной программы ТЕМПУС-IV//Известия Смоленского государственного университета. 2013. № 3. С. 494-502.

- Третьяков П. И., Шарай Н. А. Теоретические основания развития образовательной среды в целях самореализации личности школьника//Сборник материалов XVI международной научно-практической конференции: В 2-х ч. Златоуст, 2012. С. 26-36.

- Третьяков П. И., Шарай Н. А. Ресурсы развития культурно-образовательной среды школы в условиях многообразия//Педагогическое образование и наука. 2012. № 10. С. 4-9.

- Немов Р. С. Психология. Книга 2. М.: Владос, 2007. 142 с.

- Пряжников Н. С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика. М.: Академия, 2008. 192 с.

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. URL: www.rg.ru/pril/63/14/41/2227_strategiia.doc (доступ 12.01.2015).

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_173649/. (доступ: 17.01.2015).

- УКАЗ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике». URL: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610833 (доступ: 21.01.2015).

- ФГОС. URL: http://минобрнауки.рф/документы/336/(доступ: 23.04.2015).

- Государственная программа Российской Федерации. Развитие образования на 2013-2020 годы. URL: http://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/(доступ: 01.02.2015)

- План деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации на 2013-2018 годы. URL: http://www.edu.ru/index.php?page_id=5&topic_id=22&sid=2967 6 (доступ: 22.01.2015).

- Архангельское областное собрание депутатов пятого созыва (двадцать шестая сессия) постановление от 16.11.2011 г. № Об областном законе «О профессиональной ориентации и содействии трудоустройству молодежи в Архангельской области». URL: http://www.regionz.ru/index.php?ds=1411552 (доступ: 12.02.2015).

- Концепция развития волонтерской (добровольческой) деятельности молодежи в Саратовской области на 2011-2015 годы от 8 июня 2011 г. № 292. URL: www.mo-balakovo.ru/administration/0912.doc (доступ: 22.02.2015).

- Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования. Вебинар «Об актуализации работы по содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего образования в 2015 году». URL: http://kcst.bmstu.ru/component/regions/rating/report/(доступ: 25.02.2015).

- Глебова Г. Ф. Проектирование обучения по индивидуальным учебным планам в условиях общеобразовательной школы//Известия Смоленского государственного университета. 2013. № 2. С. 346-360.

- Инновационный менеджмент школы: учеб. пособие/В. Н. Виноградов, Г. Ф. Глебова, О. Г. Прикот; под общей ред. канд. пед. наук, доц. Г. Ф. Глебовой. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2012. 474 с.

- Молоткова Н. В., Мищенко Е. С. SWOT-анализ как основа разработки стратегии развития профориентационной работы образовательной организации в условиях конкурентной среды//Вестник Самарского государственного экономического университета. 2010. № 3 (65). С. 52-56.

- Савко-Винцкевич С. В. Профессиональная ориентация школьников. Аналитический доклад. Вологда, 2010. 81 с.

- Грачева Ю. В. Гендерные особенности как фактор профессионального самоопределения и трудового выбора студентов//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 4. С. 99-106.

- Резолюция межрегиональной научно-практической конференции «Региональная практика профессиональной ориентации и поддержки профессионального самоопределения обучающихся: современное состояние и перспективы развития» 13-14 марта 2014 года. URL: http://viro.edu.ru/attachments/article/4158/Rezolutsija_konferencii_13-14_marta_2014-3.pdf (доступ: 12.03.2015).

- Реформа и развитие высшего образования. Программный документ. Париж: Изд-во ЮНЕСКО, 1995. 124 с.