Исследование раннего палеолита Западного Прикаспия (по материалам памятника Дарвагчай-залив-4)

Автор: Деревянко А.П., Рыбалко А.Г., Девятова А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены предварительные результаты, полученные в ходе полевых исследований раннепалеолитического культурно-хронологического комплекса памятника Дарвагчай-залив-4. В 2014, 2015 гг. на памятнике были проведены стационарные археологические исследования, общая площадь раскопов составила 47 м 2. Была получена немногочисленная, но яркая коллекция каменных артефактов, приуроченных к двум литологическим телам (слои 3 и 5), которая свидетельствует о наличии полного набора каменных изделий, характерного для полноценных раннепалеолитических каменных индустрий. Центральное место в статье занимают описание и анализ стратиграфического разреза и коллекций каменных изделий раннепалеолитического комплекса стоянки Дарвагчай-залив-4. На основе стратиграфических и планиграфических данных, а также степени сохранности поверхности артефактов делается заключение, что обнаруженные каменные изделия были перемещены на минимальное расстояние в постседиментационный период. По формальным признакам оба галечных комплекса не отличаются друг от друга. На основе косвенных показателей - типов и форм орудий, приемов расщепления и вторичной обработки, стратиграфического положения - индустрию этих комплексов следует рассматривать в совокупности. Раннепалеолитический комплекс памятника Дарвагчай-залив-4 характеризуется, в первую очередь, слабой типологической выраженностью и неустойчивостью нуклевидных и орудийных форм. Морфологически выраженные нуклеусы единичны. Для получения заготовок широко использовался прием дробления. Количество функциональных типов среди орудийных форм невелико, это в основном скребловидные, шиповидные, выемчатые и комбинированные изделия. Памятник Дарвгчай-залив-4 является перспективным в плане исследования раннепалеолитических индустрий региона для определения времени их появления и места в ряду других комплексов раннего палеолита Кавказа.

Дагестан, каменные индустрии, ранний и средний палеолит, плейстоцен, морские трансгрессии

Короткий адрес: https://sciup.org/14522308

IDR: 14522308 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Исследование раннего палеолита Западного Прикаспия (по материалам памятника Дарвагчай-залив-4)

Местонахождение Дарвагчай-залив-4 обнаружено в 2010 г. сотрудниками Кавказского палеолитического отряда ИАЭТ СО РАН в ходе рекогносцировочного обследования правого берега р. Дарвагчай в районе Геджухского водохранилища (Дербентский р-н Республики Дагестан).

Стоянка расположена у небольшого залива Геджухского водохранилища, на склоне высокого (ок. 20 м) останца третьей древнекаспийской террасы, образованного серией морских осадков, перекрытых сверху рыхлыми отложениями в виде супесей и суглинков. Памятник ориентирован в северо-западном направлении, географические координаты – 42° 08’ 06” с.ш., 48° 01’ 44” в.д.; высота над ур.м. ~125 м [Рыбалко, 2014а, с. 74].

В 2014, 2015 гг. на памятнике были проведены стационарные археологические исследования, площадь раскопов составила 32 и 15 м2 соответственно. Была получена коллекция каменных артефактов общей численностью 242 экз., приуроченных к двум литологическим телам (слои 3 и 5) [Там же, с. 76]. Наиболее полно отложения представлены на северо-восточной и юго-восточной стенках раскопа, где имеют и максимальную мощность, достигающую ~6 м. Всего выделено шесть геологических горизонтов (описание дается сверху вниз).

Слой 1. Серо-коричневый опесчаненый суглинок, рыхлый, пылеватый (в сухом состоянии). Генезис отложений субаэральный (элювиальноделювиальный). Мощность – до 1,5 м.

Слой 2. Темно-коричневый тяжелый суглинок, карбонатизированный. В подошве имеются тонкие (1–7 см) линзы разнозернистого коричневого песка. Генезис отложений субаэральный (преобладание склоновых и эоловых процессов. Мощность – до 1,5 м.

Слой 3. Гравийно-галечные отложения с примесью валунов и глыб. В заполнителе – дресва, глинистый песок, суглинки. В подошве слоя встречаются линзы серых алевритов с пятнами оже-лезнения, окатанные обломки ракушняка. Гальки и валуны залегают под разным углом. Сортировка обломков практически отсутствует и наблюдается локально, в нижней части слоя. Генезис отложений сложный, с преобладанием пролювиально-делювиальных процессов. Мощность – до 2 м. Слой содержит палеолитические артефакты.

Слой 4. Прибрежно-морские пески, светлосерые, в кровле – желтые, косослоистые с раковинным детритом, с включениями редкой гальки. Мощность – до 0,45 м.

Слой 5. Гравийно-галечные отложения. В заполнителе –разнозернистый светло-серый песок с включением раковин морских моллюсков. Обломки хорошо окатаны, залегают субгоризонтально. Отложения, по-видимому, сформированы при абразии горного аллювия и последующего его переноса в прибрежной зоне пляжа (средняя глубина – до 2 м). Мощность слоя – до 0,4 м. Слой содержит палеолитические артефакты.

Слой 6. Горизонтально-слоистые серые пески с горизонтальными прослоями детритусового песчаника. Включают многочисленные раковины морских моллюсков хорошей сохранности. Для сцементированных прослоев песчаника характерна текстура ряби волнения по оси С – Ю. Мощность слоя – до 1,5 м.

Анализируя полученный разрез местонахождения Дарвагчай-залив-4 можно выделить две пачки отложений со специфическими чертами седимен-тогенеза. Пачка 1 (слои 1 и 2) образована преимущественно в субаэральных условиях. Вероятное время формирования – поздний неоплейстоцен – голоцен. Пачка 2 (слои 3–6) сформировалась в субаэральных и субаквальных условиях (на глубинах от 0 до 2 м, т.е. в пляжной и переходной зонах) типичного морского побережья. Время формирования средний–ранний неоплейстоцен (хазарское и бакинское время). Более обоснованно определить относительный возраст культуросодержащих слоев памятника помогут палеонтологические данные, в основном анализ малакофауны.

В качестве исходного сырья использовались гальки и отдельности породы в виде разнообразных обломков и плиток песчаника, известняка и кремня, которые являются непосредственной составляющей данного слоя. Все эти породы весьма разнообразны по своим поделочным свойствам. Технологические особенности каждого вида сырья в значительной мере определяли типы производимых орудий. Так, все макроизделия изготовлены из песчаника и известняка. Анализ коллекции археологического материала показал, что доминирующим сырьем на памятнике является кремень (не менее 80 % от общего количества артефактов) [Рыбалко, 2014б, с. 130]. Кремень темно-серого цвета, встречается в основном в виде небольших галек или обломков диаметром до 10 см. Данное сырье плохого качества, трещиноватое, не дающее правильного раковистого излома при скалывании. Поверхность артефактов в основном средне и слабо окатанная. Также следует отметить наличие в коллекции небольшого количества неокатанных артефактов, у которых полностью отсутствуют следы соударений, образующиеся на каменных предметах при переносе их водным потоком.

Общее количество находок на памятнике составляет 242 артефакта.

Коллекция слоя 3 насчитывает 183 предмета, различающихся по степени сохранности поверхности, – от среднеокатанных изделий, составляющих основную часть артефактов, до слабо- и практически не окатанных экземпляров.

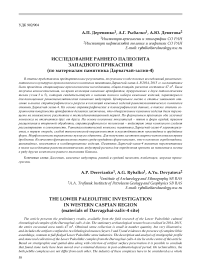

Рис. 1. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-4. 1–3 – нуклеусы; 4 – комбинированное орудие; 5 – рубило; 6 – скребло.

Нуклевидные формы насчитывают 13 предметов, в том числе 4 нуклевидных обломка и 9 нуклеусов, большинство из которых относятся к простейшим формам одноплощадочных мо-нофронтальных ядрищ, имеющих минимальную предварительную подготовку фронта и ударной площадки (рис. 1, 1–3 ). Основную часть продуктов первичного расщепления также составляют сколы (115 экз.), значительная часть которых в той или иной степени сохраняет желвачную корку. Среди остаточных ударных площадок большинство составляют гладкие и естественные, встречаются также грубофасетированные и двухгранные. Основная часть сколов укороченные, имеют средний размер и смещение оси заготовки относительно направления снятия. Обломки, доля которых ок. 25 %, по размеру в основном не превышают 5 см.

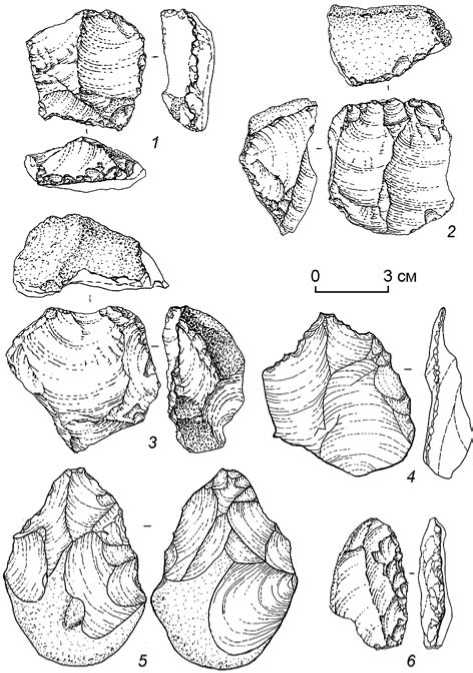

Категория орудий насчитывает 43 предмета, большинство из которых выполнены на сколах, а также на обломках и гальках. К орудиям отнесены бифас – 1 экз., унифас – 1 экз., скребла – 8 экз. (рис. 1, 6 ), атипичные скребки – 2 экз., комбинированные – 2 экз. (рис. 1, 4 ), шиповидные – 5 экз., выемчатые – 10 экз., отщепы с ретушью – 9 экз., обломки с ретушью – 5 экз. Наиболее яркими изделиями являются бифас и унифас. Первое орудие – крупных размеров (20,5 см), среднеокатанное, имеет симметричную двояковыпуклую миндалевидную форму и линзовидное сечение, обработано по всему периметру. Второе изделие – крупных размеров (11 см), удлиненной формы, одна сторона оформлена сколами, другая сторона и пяточная часть – галечные (рис. 2, 2 ). Среди скребел преобладают однолезвийные обушковые формы, одно может быть отнесено к конвергентным разновидностям. Среди выемчатых встречаются как клектонские разновидности анкошей, так и ретуш-ное оформление. Шиповидные изделия также все оформлены двумя сопряженными выемками.

Коллекция артефактов, полученная из слоя 5, насчитывает 59 предметов, имеющих среднюю или слабую степень окатанности поверхности. Нуклевидные формы насчитывают 6 предметов, в т.ч. 3 нуклевидных обломка и 3 нуклеуса, которые относятся к простейшим формам одноплощадочных монофронтальных ядрищ. Основную часть продуктов первичного расщепления составляют сколы (28 экз.), значительная часть которых в той или иной степени сохраняет желвачную корку. Среди остаточных ударных площадок преобладают гладкие и естественные. В единичных случаях отмечены фасетированные и двухгранные. Основная часть сколов – укороченные, имеют средние и крупные размеры. Обломки (23 экз.) по размеру в основном не превышают 5 см.

Категория орудий насчитывает 19 предметов, большинство которых выполнено на сколах, а также на гальках и обломках. К орудиям отнесены бифас – 1 экз., чоппер – 1 экз., скребла – 4 экз., атипичные скребки – 2 экз., выемчатые – 3 экз., комбинированные – 2 экз., отщепы с ретушью – 6 экз.

Наиболее яркими изделиями являются бифас и чоппер. Первое орудие – средних размеров (7,5 см), подтреугольной формы. Широкие плоскости подготовлены сколами, одна боковая грань и острие дополнительно оформлены средней ретушью, массивная пятка – галечная (см. рис. 1, 5 ). Чоппер выполнен на плоской гальке крупных размеров (14,5 см). Поперечный край оформлен сколами, на лезвии видны «забитости» – возможно, следы утилизации (рис. 2, 1 ).

По формальным признакам два галечных комплекса не отличаются друг от друга. На основе косвенных показателей – типов и форм орудий, приемов расщепления и вторичной обработки, наличия рубил в обоих слоях, стратиграфического положения – индустрию этих комплексов следует рассматривать в совокупности.

Раннепалеолитический комплекс памятника Дарвагчай-залив-4 характеризуется, в первую очередь, слабой типологической выраженностью и неустойчивостью нуклевидных и орудийных форм. Значительное количество изделий представлено в виде обломков и осколков с элементами вторичной обработки. Сколы имеют массивные укороченные пропорции, преимущественно естественную ударную площадку и ярковыраженный ударный бугорок. Дорсальные поверхности сколов в большинстве случаев частично или полностью покрыты галечной коркой. Морфологически выраженных нуклеусов единицы. Для получения заготовок также широко использовался прием дробления. Последнее может быть связано как с примитивной техникой обработки камня, так и с использованием каменного сырья (в основном кремня), имеющего многочисленные внутренние дефекты. Количество функциональных типов среди орудийных форм невелико. Это в основном скребловидные, шиповидные, выемчатые и комбинированные изделия.

Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что территория Западного Прикаспия, несомненно, является зоной распространения раннепалеолитических индустрий с бифасиально обработанными орудиями. В то же время бифасы классических типов, имеющие сплошную обработку поверхности,

Рис. 2. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-4.

1 – чоппер; 2 – унифас.

здесь немногочисленны, преобладают т.н. частичные бифасы [Рыбалко, 2014б, с. 132]. Технологические особенности сырья, а также чрезвычайное разнообразие форм исходных заготовок обусловили большое разнообразие морфологических форм и, соответственно, низкую стандартизацию указанных орудий.

Список литературы Исследование раннего палеолита Западного Прикаспия (по материалам памятника Дарвагчай-залив-4)

- Рыбалко А.Г. Геохронологические исследования стоянки Дарвагчай-залив-1 в Республике Дагестан//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014а. -Т. XX. -С. 73-76.

- Рыбалко А.Г. Ранний палеолит Западного Прикаспия (новые данные)//Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда. -Казань: Отечество, 2014б. -Т. I. -С. 128-132.