Исследование шелковой ткани от нижнего головного убора Сюннуского времени (по материалам кургана 51 могильника Яломан II в Центральном Алтае)

Автор: Тишкин А.А., Орфинская О.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

Исследование шелковой ткани от нижнего головного убора сюннуского времени (по материалам кургана 51 могильника Яломан II в Центральном Алтае) В статье представлены обстоятельства обнаружения крупного фрагмента ткани от нижнего головного убора из кург. 51 памятника Яломан II, расположенного на высокой террасе около места впадения р. Большой Яломан в р. Катунь (Центральный Алтай). Датировка исследованного объекта, в т. ч. радиоуглеродным методом, указывает на его сооружение в сюннуское время (II в. до н.э. -1 в. н.э.). Для определения структуры текстильных переплетений и характеристики нитей проведен микроскопический анализ находки. По морфологическим признакам идентифицированы волокна шелка. Описание ткани дано в соответствии с принятыми международными стандартами. Полученные результаты свидетельствуют об использовании ткацкого станка с подножками для изготовления полихромной шелковой ткани, из которой древние кочевники сшили головной убор в виде чепчика или капора. Такой престижный материал производился в ограниченном количестве в Китае для украшения деталей одежды знатных лиц. Узорчатый шелк мог попасть оттуда на Алтай в качестве подарков, которые получал предводитель сюнну, создавших кочевую империю во Внутренней Азии. Территория Алтая входила в состав этой державы, что хорошо демонстрирует весь комплекс предметов материальной культуры, найденный при раскопках некрополя Яломан II.

Центральный алтай, яломан ii, сюннуское время, древние кочевники, нижний головной убор, узорчатая шелковая ткань

Короткий адрес: https://sciup.org/145146763

IDR: 145146763 | УДК: 903.24 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.1.119-126

Текст научной статьи Исследование шелковой ткани от нижнего головного убора Сюннуского времени (по материалам кургана 51 могильника Яломан II в Центральном Алтае)

Раскопки древнего некрополя Яломан II в Центральном Алтае дали большое количе ство информации о материальной культуре древних кочевников [Тишкин, Горбунов, 2003; Тишкин, 2007а; Tishkin, 2011; Тишкин, Мыльников, 2016, с. 43–55, рис. 7–40; и др.]. Анализ находок позволил выявить аналогии преимущественно в материалах памятников хунну (сюн-ну), исследованных на территории Внутренней Азии [Тишкин, Горбунов, 2005; Горбунов, Тишкин, 2006; Tishkin, 2011; и др.], а также наличие древнекитайских изделий [Тишкин, 2006, 2007а; Новикова, Мар-садолов, Тишкин, 2018; и др.]. Данные заключения указывают на то, что население, оставившее памятники раннего этапа булан-кобинской археологической культуры [Тишкин, Горбунов, 2006], находилось под сильным влиянием сюнну в период их господства и представляло одну из групп крупного кочевого объединения на Алтае [Тишкин, Горбунов, 2005, с. 332; Тишкин, 2007б, с. 176–178].

В определенной мере уже изучены и опубликованы разные категории предметного комплекса из курганов Яломана II (см. список литературы). Основная задача статьи – представить результаты комплексного исследования ткани, использованной для изготовления нижнего головного убора. Часть такого изделия, украшенного бляхами-нашивками из драгоценного металла, обнаружена в кург. 51 могильника Яломан II. Памятник находится на высокой надпойменной террасе в долине Катуни возле устья р. Большой Яломан (Онгудайский р-н Республики Алтай). Его месторасположение и план, а также характеристика и фотоснимки неоднократно публиковались [Tishkin, 2011; Тишкин, Мыльников, 2016, с. 7–8, рис. 4–8; и др.], что позволяет не останавливаться на представлении данной информации.

Характеристика исследованного археологического объекта

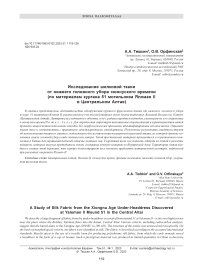

Надмогильная конструкция кург. 51 представляла собой каменно-земляную насыпь (диаметр 4,5 м, высота 0,25 м), которая выделялась на фоне остальных ближайших объектов, малозаметных на поверхности. Более крупные камни располагались вокруг ее основания, но четкого оформления кольцевой выкладки не наблюдалось. Под насыпью обнару- жено захоронение лошади в неглубокой могильной яме на перекрытии каменного ящика, сооруженного из массивных плит. В этой непотревоженной погребальной камере (длина 1,8 м, ширина 1, высота ок. 0,5 м) находились о станки молодой женщины (20–25 лет) и характерный предметный комплекс (рис. 1, 1, 2). Из находок стоит отметить медный котел, деревянную посуду, каменную курильницу, два пояса, сумочку и украшения. Органические остатки вокруг скелета свидетельствовали о наличии одежды и обуви [Тишкин, 2005]. Особое значение имел кожаный пояс с металлической пряжкой в виде ящерицы, изготовленный с применением древнекитайской технологии лакового покрытия [Tishkin, 2011, fig. 7; Новикова, Марсадолов, Тишкин, 2018, с. 114, 115, рис. 6]. В сумочке, расшитой бусинами, находились медный колокольчик и маленький фрагмент бронзового китайского зеркала [Тишкин, 2006, с. 111–113; Tishkin, 2011, fig. 6, 27; 8, 25, 26]. Благодаря отсутствию грунта в каменном ящике сохранилась часть головного убора из ткани, лежавшая in situ на черепе (рис. 1, 3). На основе этой находки, украшенной десятью бляхами-нашивками (рис. 1, 1, 4), были предприняты попытки реконструкции изделия, представлявшего собой чепчик или капор [Тишкин, 2005, рис. 2; Тишкин, 2019, рис. 1, 6]. Зафиксированная ситуация позволила по расположению блях-нашивок идентифицировать аналогичные головные уборы в других погребениях некрополя Яломан II, а также на синхронном памятнике Усть-Эдиган [Худяков, 2003]. Данное обстоятельство подтверждает их широкое распространение у кочевников Алтая сюннуского времени наряду с другими изделиями для покрытия головы. При изучении материалов предшествующей пазырыкской культуры зафиксирована другая специфическая практика изготовления и использования головных уборов [Полосьмак, 2001, с. 143–162; Яценко, 2006, с. 89–94].

Найденная часть ткани из кург. 51 в настоящее время хранится в Музее археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета (г. Барнаул, Россия) и в Книге поступлений имеет коллекционный номер 181/563. Специальное исследование данной находки было проведено в отделе археологического наследия Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (Институт наследия) в г. Москве. Описание осуществлялось в соответствии с международным стандартом.

Рис. 1. Погребение кург. 51.

1 – план; 2 – фотоснимок; 3 – сохранившийся фрагмент ткани; 4 – часть нижнего головного убора.

Методы исследований, описание и характеристика ткани

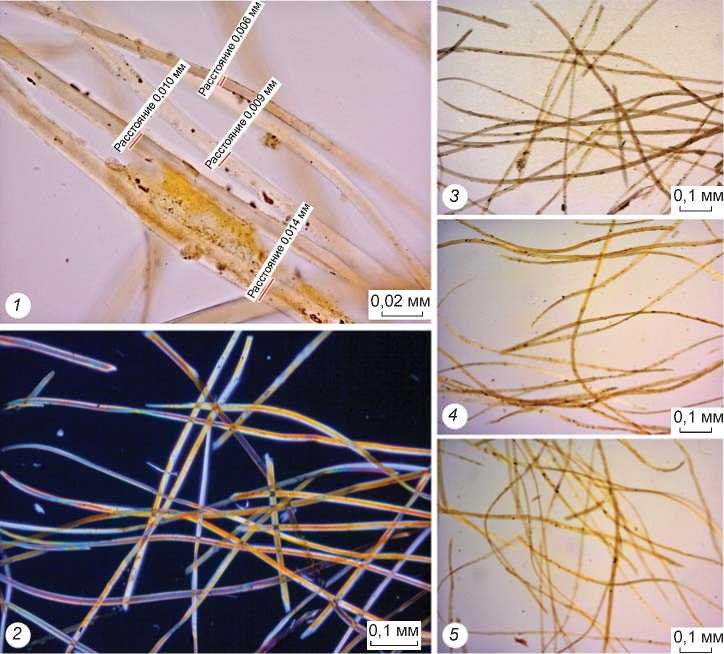

Определение структуры текстильных переплетений и характеристика нитей в ткани основывались на микроскопии в отраженном неполяризованном свете с использованием текстильной лупы Flash Magnifier (увеличение до ×10) и стереомикроскопа Stemi 2000-CS (увеличение до ×100). Для установления природы волокон, а также степени их загрязнения и повреждения применялась микроскопия в проходящем поляризованном свете с помощью микроскопа Olympus BX41 (увеличение до ×100–400). Для исследований готовились постоянные иммерсионные препараты в пихтовом бальзаме. Они сравнивались с эталонными текстиль- ными волокнами из коллекций Центра исторических и традиционных технологий Института наследия. Волокна шелка идентифицировались как по морфологическим признакам, так и по наличию т.н. интерференционной окраски, которую можно наблюдать в проходящем поляризованном свете (темное поле).

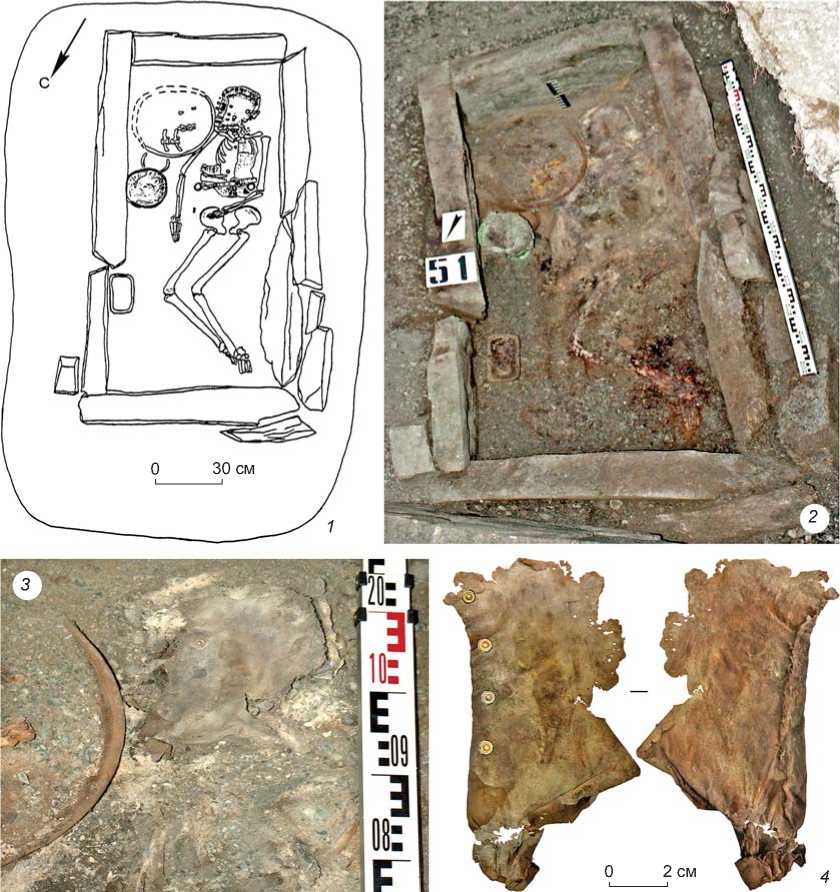

Изучались два фрагмента сохранившейся ткани (рис. 1, 4 ). Их максимальные размеры до реставрации были примерно следующими: 29 × 18 см (верхний) и 4,5 × 4,5 см (нижний). Визуально ткань воспринимается гладкой и одноцветной (рис. 2, 1 ). При микроскопических исследованиях выявлено, что нити основы перекрывают уточные в системе 3:1, как у саржи, однако вертикальный сдвиг (Sо) в ней равен единице, а в этой ткани – двум. Структура ткацких перепле-

тений на двух сторонах совершенно одинаковая (3:1

соответственно;

и 1:3). На микрофотографии (рис. 2, 2 ) видно, что порядок смены переплетений непостоянный, т.е. нить основы, перекрывающая одну уточную, расположена то правее, то левее нити основы, перекрывающей три уточные. Такое явление для данной ткани с высокой плотностью по основе можно считать нормальным, т.к. создавался двухсторонний материал, где основные нити располагались парами одна под другой. При этой системе ткань должна быть двухцветной.

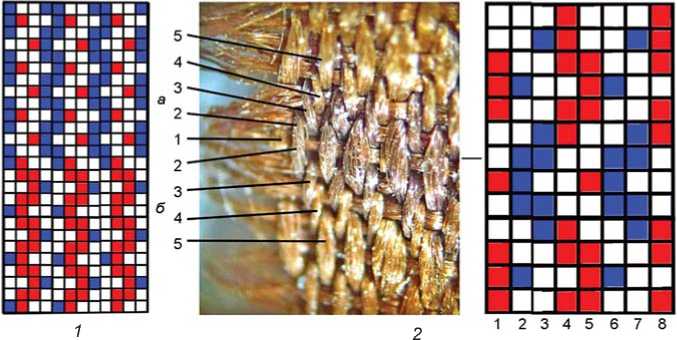

Для выработки рассматриваемой ткани могли использовать четырехремизный ткацкий станок (по реконструкции европейского варианта ткацкого станка). Предположить более простой вариант (без ремизной системы) выработки ткани плотностью 120–140 нитей основы на 1 см очень сложно. Можно рассмотреть две равноценные схемы заправки четырехремизного ткацкого станка. Первый вариант (рис. 2, 3 ): схема переплетений соответствует сарже 2:2, ломаной по основе; первая основная нить проходит по изнаночной стороне

Рис. 2. Результаты исследования крупного (верхнего) фрагмента ткани.

1 – микрофотография участка ткани (сторона квадрата 1 см); 2 – микрофотография фрагмента, где цифрами отмечены видимые с одной стороны нити основы; 3 – схема ткацкого переплетения: саржа 2:2, ломанная по основе; 4 – схема полутораслойной ткани; 5 – схема сложного переплетения с основным застилом на базе полотняного переплетения. А – схема переплетений; B – разрез, где вертикально расположены нити основы; C – разрез, где горизонтально расположены нити утка; D – схема переплетений нитей на участке ткани с горизонтальной полосой (красным на схемах отмечены нечетные нити основы, синим – четные).

(система 1:3), а вторая – по лицевой (система 3:1), при этом первая «заваливается» под вторую и ее с лицевой стороны почти не видно; третья и четвертая нити «ведут себя» аналогично, только зеркально и со сдвигом, четвертая заходит под третью. При втором варианте (рис. 2, 4) такую ткань, вероятно, можно отнести к полутораслойным с двойной основой (по современной российской классификации) или к сложным тканям с основным застилом (по английской терминологии). В этой системе вторая и четвертая нити заходят под первую и третью при наличии ремизной системы от- крытие зева для первого и третьего ряда утка обеспечивается поднятием одних и тех же ремизок (рис. 2, 5).

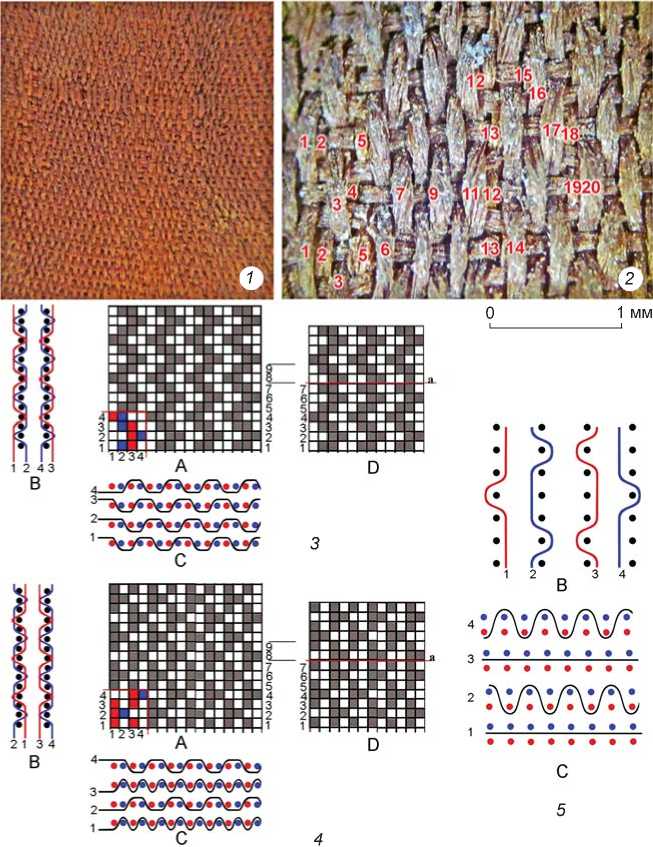

В нижней (малой) части представленного головного убора четко просматривается поперечная полоса (одинаковая с лицевой и изнаночной сторон по направлению нитей утка), где нити основы перекрывают не три, а пять уточных. Возможно, это не ошибка в переплетении, а осознанное авторское решение (рис. 3, 1 , 3 ). Такая картина могла возникнуть в результате пропуска двух уточных рядов (рис. 3, 1 ). Если на крупном (верхнем) фрагменте горизонтальная линия проходит через всю его ширину, то на малом (нижнем) она занимает небольшой участок, а затем переходит в обычное для данной ткани переплетение (рис. 3, 2 ). Получается, что два проброса нитей утка на части ткани никуда не исчезают. Объяснить это явление можно только специальным решением мастера. Возможно, около боковой (например, левой) кромки (в нашем случае кромки не сохранились) для выравнива-

Рис. 3. Результаты исследования малого (нижнего) фрагмента ткани.

1 - микрофотография участка с поперечной полосой; 2 - микрофотография участка, где она исчезает (А - без полосы;

Б - с ней); 3 - вертикальная полоса на ткани (общий вид фрагмента); 4 - микрофотография участка с этой полосой.

Рис. 4. Результаты исследования ткани при смене цвета на ее поверхности.

1 - схема переплетения цветных нитей основы: а - участок, где преобладают нити одного цвета, б - участок, где преобладают нити другого цвета; 2 - микрофотография участка со сменой цветов и его схема (цифрами отмечен порядок нитей основы).

ния полотна и усиления кромок уток был проброшен на небольшое расстояние слева направо (первый про-брос), затем вернулся назад справа налево (второй проброс), после чего делался проброс через все полотно. В таком случае на основной части полотна «теряются» два проброса, т.е. визуально фиксируется горизонтальная полоса. Участок, где проходит вертикальная полоса (рис. 3, 3, 4), выделяется лишь на небольшом фрагменте. Такая ситуация возможна только при объединении нитей основы в пары.

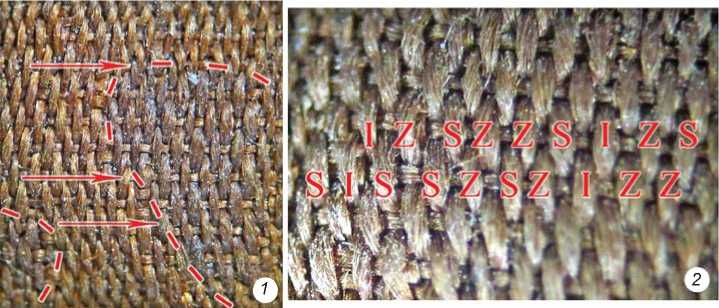

По всему полотну встречаются многочисленные сбивки в системе переплетения, которые можно рассматривать как ошибки. Однако детальное микроскопическое исследование показало, что это не ошибки, а места перехода нитей основы с лицевой стороны (3:1) на изнаночную (1:3) или наоборот (рис. 4). При такой системе переплетений, где на одной стороне ткани был один цвет, а на оборотной - другой, переход цветных нитей основы с одной стороны на другую означает наличие цветного узора (на обеих сторонах). Микроскопические исследования шелковых волокон (рис. 5) не показали различия в окраске. Однако, фиксируя смену нитей основы, с помощью минимальной компьютерной обработки фотографий удалось выявить небольшие участки ткани с цветным узором (рис. 6,1).

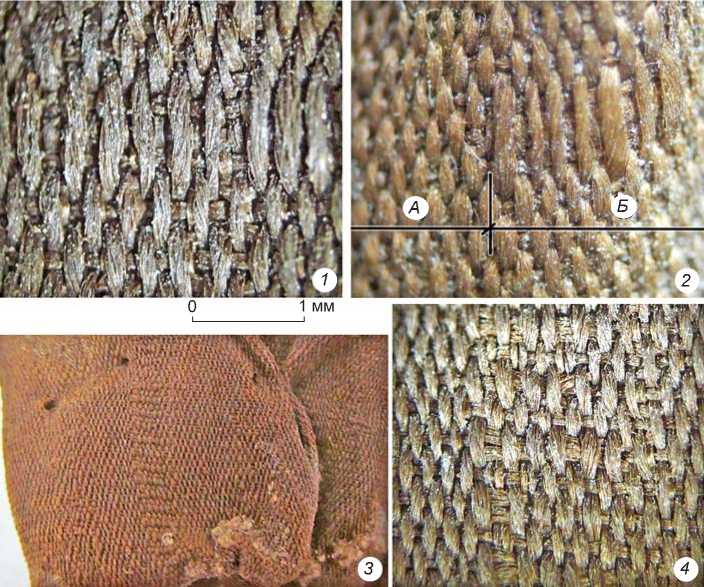

Во всех нитях наблюдаются значительные загрязнения, но повреждений волокон крайне мало (с учетом возраста ткани). В темном поле видно, что основная масса волокон имеет радужную окраску. Это свидетельствует о правильной (ненарушенной) упаковке молекул в волокне, т.е. о его достаточно хорошей сохранности.

Проведенные исследования позволяют дать следующую характеристику ткани, обнаруженной в кург 51

Рис. 5. Микрофотографии шелковых волокон.

1 - в светлом поле; 2 - в темном; 3-5 - нити светлой ( 3 ), темной ( 4 ) основы и утка ( 5 ).

Рис. 6. Микрофотографии участков ткани с узором ( 1 ) и с нитями различной крутки ( 2 ). Стрелками показаны места смены цветных основ, пунктиром - примерный контур узора.

памятника Яломан II: узорная с двумя основами; основные нити (как светлые, так и темные) – шелк коричневого цвета различной тональности (визуальная оценка) со слабой Z- и S-круткой или без нее (I), системы в чередовании нитей, имеющих различное направление крутки, не выявлено (рис. 6, 2 ); отдельные нити основ распадаются на две пряди; нити утка – шелк коричневого цвета без крутки; толщина нитей в среднем 0,1 мм, плотность ткани 120–136/60–66 н/см.

Обсуждение результатов

Кочевая империя, основанная сюнну, существовала в эпоху Хань (202 г. до н.э. – 220 г. н.э.). В то время в Китае широко применялась система переплетения, где нить основы перекрывает три уточные и уходит под одну (3:1). Такая техника, по мнению Е.И. Лу-бо-Лесниченко, существовала с эпохи Инь (или Шан, 1554–1046 гг. до н.э.) [1994, с. 129]. В период правления династии Хань использовались станки с двумя подножками. «Ткацкий станок имел деревянную раму с двумя крутящимися барабанами-навоями – передним и задним. Передний навой предназначался для наматывания выделанной ткани, на задний наматывалась основа, расположенная по отношению к ткачу под углом в 45 градусов. Станок имел две подножки, при помощи которых ремизки разделяли основы для образования зева» [Там же, с. 145]. Вероятней всего, рассматриваемая узорная ткань с двумя основами – это «двойная цзинь» [Там же, с. 130]. Такая ткань является разновидностью полихромного узорчатого шелка на базе саржевого или полотняного переплетения [Шелковый путь, 2007, с. 199]. Она была популярна в период династии Хань [Hanyu, 1992, p. 258]. Однако впоследствии термин «цзинь» стал обозначать и парчу [Кравцова, 2004, с. 734]. Поэтому можно легко запутаться. В древних полихромных тканях узор образовывался сменой основ, которые проходили над тремя, пятью или семью нитями утка. Эта техника просуществовала в китайском шелкоткачестве вплоть до династии Тан (618–907 гг.) [Чжао Фэн, 1992, с. 56–57]. В современной англоязычной литературе ткань такого типа относится к сложным с основным настилом (warp-faced compound tabby) [Chinese Silks, 2012, р. 523].

Исследованная ткань была полихромной (два цвета), поэтому ее с большой вероятностью можно от-не сти к типу цзинь . «Ткани цзинь производились в небольшом объеме. Как свидетельствует “Комментарий Цэо”, подарки, посылаемые и получаемые правителями княжеств, составляли “одну корзину тканей цзинь” [Сато Гакэтоси, 1978, т. 1, с. 71–72]» [Лубо-Лесниченко, 1994, с. 130]. Такая ткань использовалась для украшения одежды, окаймления воротника и рукавов [Там же].

Рассматриваемый нижний головной убор был целиком шелковый, что защищало его обладательницу от паразитов. Нити основы ткани имели два цвета. Для определения красителей нужно провести отдельное исследование на высокоэффективном жидкостном хроматографе, но для этого навески должны быть достаточно большими. При микроскопии в проходящем свете окраска волокон не зафиксирована.

Наличие нитей с разным направлением крутки может быть результатом осознанного авторского решения, как в шерстяных тканях того же времени. Среди древних китайских тканей встречается шелковый креп, но в нем нити имеют неравномерную крутку (от слабой до сильной), а не в различных направлениях. Шелк с такой характеристикой нитей в литературе нам не встречался. Более вероятно, что это был естественный процесс, когда слабая крутка S распускалась (т.е. проходила через I, без крутки) и переходила в слабую Z. Также возможен ручной перебор нитей основы.

Для выработки рассмотренной ткани применялся ткацкий станок с подножками (про древнекитайские ткацкие станки см.: [Becker, Wagner, 2009, р. 10–15]). Приведенные данные указывают на шелк, произведенный в ремесленных мастерских Китая в период правления династии Хань.

Заключение

Учитывая полихромию и высокую плотность (более 100 нитей основы на 1 см), можно заключить, что головной убор из кург. 51 памятника Яломан II был сшит из очень дорогой и престижной китайской узорной шелковой ткани. Такой материал в ограниченном количестве производился для украшения деталей одежды знатных лиц. Он мог попасть на Алтай в составе подарков для шаньюя и его окружения [Крадин, 2001, с. 112]. В данной ситуации исследованный курган вполне может быть погребением молодой женщины из элиты кочевников сюннуского времени. Его возраст определялся по комплексу обнаруженных предметов материальной культуры и небольшой серии радиоуглеродных дат [Тишкин, Горбунов, 2006; Тишкин, 2007б, с. 267–268, 270–274; Tishkin, 2011, fig. 16]. Калиброванные значения двух из них (AMS) – 2 065 ± ± 35 (GU-14916) и 2 080 ± 35 (GU-14923) л.н. – указывают на периоды (при вероятности 95,4 %) соответственно 171 г. до н.э. – 3 г. н.э. и 178–36 гг. до н.э. Эти данные в определенной мере соответствуют историческим событиям и заключениям археологов. Совсем недавно в лаборатории Калифорнийского университета в Ирвайне (США) по образцу от скелета лошади из соседнего кургана была получена дата 2 085 ± ± 20 л.н. (UCIAM-S250255), подтвердившая сделан- ные ранее определения. В заключение следует отметить, что древнекитайский шелк был найден на памятнике Усть-Эдиган [Худяков, 2003; Борисенко, Худяков, 2004; и др.], который также относится к сюннускому времени и дал название раннему этапу булан-кобин-ской культуры [Тишкин, Горбунов, 2006]. Его исследование имеет хорошую перспективу и позволит расширить наши знания о культуре древних кочевников Внутренней Азии и их контактах с ханьским Китаем.

А.А. Тишкиным исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 22-18-00470. Авторы благодарны директору Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета Я.В. Фролову за возможность детального изучения музейного экспоната и профессору Л. Орландо из Университета Тулузы III (Франция) за AMS-датирование одного образца.

Список литературы Исследование шелковой ткани от нижнего головного убора Сюннуского времени (по материалам кургана 51 могильника Яломан II в Центральном Алтае)

- Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Реконструкция женских головных уборов из могильника Усть-Эдиган в Горном Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 1. – С. 65–72.

- Горбунов В.В., Тишкин А.А. Комплекс вооружения кочевников Горного Алтая хуннской эпохи // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2006. – № 4. – С. 79–85.

- Кравцова М.Е. Мировая художественная культура: История искусства Китая. – СПб.: Лань, TPИADA, 2004. – 960 с.

- Крадин Н.Н. Империя Хунну. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2001. – 312 с.

- Лубо-Лесниченко Е.И. Китай на Шелковом пути (Шелк и внешние связи древнего и раннесредневекового Китая). – М.: Вост. лит., 1994. – 326 с.

- Новикова О.Г., Марсадолов Л.С., Тишкин А.А. Китайские лаковые изделия в Забайкалье и на Алтае в хуннуское время // Теория и практика археологических исследований. – 2018. – № 1. – С. 106–143.

- Полосьмак Н.В. Всадники Укока. – Новосибирск: Инфолио-пресс, 2001. – 336 с.: ил.

- Сато Гакэтоси. Тю-гоку кодай кинуоримоно си кэнкю (Изучение истории древнекитайского шелкоткачества). – Токио: [б.и.], 1978. – Т. 1. – 228 с. (на яп. яз.).

- Тишкин А.А. Возможности реконструкции женской одежды хуннуского времени по археологическим материалам из Горного Алтая // Снаряжение кочевников Евразии. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2005. – С. 195–201.

- Тишкин А.А. Китайские зеркала из памятников ранних кочевников Алтая // Россия и АТР. – 2006. – № 4. – С. 111–115.

- Тишкин А.А. Китайские изделия в материальной культуре кочевников Алтая (2-я половина I тыс. до н.э.) // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования / под ред. А.В. Харинского. – Иркутск; Эдмонтон: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007а. – С. 176–184.

- Тишкин А.А. Создание периодизационных и культурно-хронологических схем: исторический опыт и современная концепция изучения древних и средневековых народов Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007б. – 356 с.

- Тишкин А.А. Шелковый головной убор хуннуского времени из кургана № 51 памятника Яломан II (Центральный Алтай) // Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции). – СПб.: ИИМК РАН, 2019. – Т. I. – С. 272–275.

- Тишкин А.А., Горбунов В.В. Исследования погребально-поминальных памятников кочевников в Центральном Алтае // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – Т. IX, ч. 1. – С. 488–493.

- Тишкин А.А., Горбунов В.В. Предметный комплекс из памятника Яломан II на Алтае как отражение влияния материальной культуры хунну // Социогенез в Северной Азии.– Иркутск: Изд-во Иркут. гос. техн. ун-та, 2005. – Ч. I. – С. 327–333.

- Тишкин А.А., Горбунов В.В. Горный Алтай в хуннуское время: культурно-хронологический анализ археологических материалов // РА. – 2006. – № 3. – С. 31–40.

- Тишкин А.А., Мыльников В.П. Деревообработка на Алтае во II в. до н.э. – V в. н.э. (по материалам памятников Яломан II и Бош-Туу I). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2016. – 192 с.: ил. – (Археологические памятники Алтая; вып. 2).

- Худяков Ю.С. Реконструкция женского костюма кочевников хуннского времени Горного Алтая // Археология и этнография Алтая. – Горно-Алтайск: Ин-т алтаистики им. С.С. Суразакова, 2003. – Вып. 1. – С. 78–88.

- Чжао Фэн. Сычоу ишу ши (История шелкового искусства). – Ханчжоу: Чжэцзян мэйшу сюэюань чубаньшэ, 1992. – 222 с. (на кит. яз.).

- Шелковый путь: 5000 лет искусства шелка: каталог выставки. – СПб.: Славия, 2007. – 200 с.

- Яценко С.А. Костюм древней Евразии: ираноязычные народы. – М.: Вост. лит., 2006. – 664 с: ил. – (Культура народов Востока).

- Becker J., Wagner D.B. Pattern and loom: A practical study of the development of weaving techniques in China, Western Asia and Europe. – 2nd ed. – Copenhagen: Rhodos International Publishers, 2009. – 387 р.

- Chinese Silks / ed. by D. Kuhn; chinese edition edited by Zhao Feng; forew. by J.C.W. Watt; contributions by Chen Juanjuan [et al.] ; transl. D.A. Knight, C. Shaw, N.M. Williams. – New Haven: Yale Univ. Press; L.: Foreign Lang. Press, cop., 2012. – 571 р.: il. – (The culture & civilization of China).

- Hanyu G. Chinese Textile Designs. – L.: Viking, 1992. – 272 р.

- Tishkin A.A. Characteristic burials of the xiongnu period at Ialoman II in the Altai // Xiongnu archaeology. – 2011. – Vol. 5. – P. 539–558.