Исследование состояния экологической воспитанности студентов

Автор: Кожухова Елена Дмитриевна

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 1 т.9, 2017 года.

Бесплатный доступ

Глобальный экологический кризис охватил даже развитые страны, актуальной становится проблема оптимизации взаимодействия общества и природы путем повышения уровня экологической культуры, что требует интенсивного экологического воспитания всего населения, прежде всего студенческой молодежи. Поскольку значение антропогенного фактора постоянно растет, то качество человеческих ресурсов наравне с природными ресурсами, производственным потенциалом является важным фактором устойчивого развития общества. Цель статьи заключена в исследовании особенностей экологического воспитания студентов. Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: анализ, классификация и систематизация теоретических и экспериментальных данных, теоретическое моделирование и обобщение данных, наблюдение, самонаблюдение. В результате выявлены специфические целевые, содержательные и организационные особенности проектирования образовательно-научного процесса экологического воспитания студентов. Определено понятие экологического воспитания, воспитанности, охарактеризованы черты экологически воспитанной личности.

Экологическое воспитание, экологическая воспитанность, экологическое образование, преподавание экологии

Короткий адрес: https://sciup.org/147157855

IDR: 147157855 | УДК: 378.033 | DOI: 10.14529/ped170112

Текст научной статьи Исследование состояния экологической воспитанности студентов

В важнейших международных документах последнего десятилетия, посвященных проблемам окружающей среды, большое внимание уделяется вопросам экологической культуры и формированию экологического сознания, информированности людей об экологической ситуации в мире, регионе, по месту проживания, осведомленности о возможных путях решения различных экологических проблем, концептуальным подходам к сохранению биосферы и цивилизации [3].

Путь к высокой экологической культуре лежит через эффективное экологическое образование [1].

Экологическое образование на пороге третьего тысячелетия стало необходимой составляющей гармоничного, экологически безопасного развития [14]. Экологическое воспитание и информирование населения, подготовка высококвалифицированных специалистов названы в программных документах выдающегося международного форума в Рио-де-Жанейро, посвященного окружающей среде и устойчивому развитию, одним из важнейших и необходимых средств осуществления перехода к гармоничному развитию всех стран мира. Это положение подчеркивается и в последних международных документах (Международный отчет «Рио 5», «Руководство по подготовке национальных докладов о выполнении странами «Повестки дня на XXI век» и др.) [17].

Экологическое воспитание – это процесс систематического и целенаправленного воздействия на духовное и физическое развитие личности с целью формирования экологогуманистического мировоззрения, подготовки к производственной, общественной и культурной деятельности [16]. Экологическое воспитание вызвано потребностью времени и является одним из ведущих направлений воспитания молодежи в современной высшей школе. Цель преподавателей университета – изучить и внедрить в практику эффективные методы и приемы, благодаря которым экологическое воспитание при изучении дисциплин естественнонаучного цикла будет наиболее эффективным для формирования гармоничной личности [8].

Экологическое воспитание предполагает [19]:

– формирование у студенческой молодежи основ глобального мышления и экологической культуры;

– овладение будущими специалистами знаниями и практическими умениями рационального природопользования;

– воспитание у молодого поколения чув- ства ответственности за природу как национальное богатство;

– воспитание готовности к активной экологической и природоохранной деятельности;

– вопрос сохранения культурной среды.

Проблема экологического воспитания и образования является предметом экологической педагогики, а предмет экологии культуры – проблема влияния природы на культуру в узком смысле [7].

«Экологическая воспитанность» интерпретируется нами как ценностно-процессуальная категория отношения личности к собственным потребностям и возможным способам их удовлетворения, как один из ведущих показателей индивидуальности студентов, характеризующий их поведение, действия и поступки в различных ситуациях взаимодействия с объектами природы в процессе их изучения и охраны, а также проявляется в умении делать адекватные оценки и самооценку результатов собственного или коллективного действия, направленного на сохранение природы [9].

Несмотря на это, следует констатировать, что результатом осуществления студентами исследовательской деятельности по экологии является формирование экологически воспитанной личности [10].

Сопоставление понятий «экологическое воспитание» и «экологическая воспитанность» дает нам основания рассматривать первое понятие как процесс, а второе – как результат этого процесса [11].

На основе анализа теоретических подходов к понятиям «экологическое образование» и «экологическое воспитание» определено, что в методологическом значении эти понятия взаимосвязаны и рассматриваются как единое целое, но феномен экологического воспитания не может быть сведен только к приобретению образования и по-своему содержанием намного сложнее [17].

Экологическое воспитание студентов мы определяем как личностно-ориентированный процесс формирования экологической воспитанности будущего специалиста, который осознает цели и функции такого вида профессиональной деятельности.

Согласно полученной теоретической модели экологическая воспитанность личности состоит из трех компонентов: ценностномотивационного, познавательно-аналитического и деятельностного.

Ориентиром для структурирования экологического воспитания может быть система профессионально важных характеристик экологически воспитанного специалиста [18].

Как идеальный объект соответствующая модель учитывает системные профессионально важные характеристики экологически воспитанного специалиста, отражает три подструктуры направленности личности [15].

-

1 . Подструктура направленности личности на защиту природы в профессиональной деятельности [19]:

-

– идеалы и убеждения в сфере самофор-мирования экологической культуры;

-

– личностно значимые мотивы сохранения ценностей окружающей среды в процессе профессиональной деятельности;

-

– цели по самоформированию экологически направленного профессионального образа «я» как защитника окружающей среды;

-

– познавательные интересы в сфере проектов сохранения окружающей среды;

-

– установки на нравственный характер отношений специалиста с объектами природы.

-

2. Подструктура опыта взаимодействия личности специалиста с миром природы:

– потребность в общении с экологически чистой окружающей средой;

– эмоционально-чувственный компонент результатов взаимодействия с природой;

– рациональный компонент результатов взаимодействия с природой.

-

3. Подструктура опыта личности в сфере влияния профессиональной деятельности на мир природы:

-

– система объективных знаний о мире природы;

-

– система знаний о влиянии определенного вида профессиональной деятельности на экологическое состояние окружающей среды;

-

– комплекс умений и качеств, значимых для сохранения окружающей среды в процессе профессиональной деятельности.

Установлено, что механизмом внутренних личностных преобразований, который обеспечивает формирование экологической воспитанности, является взаимодействие указанных компонентов, а движущей силой в реализации потребности личности в экологическом обучении может быть представлена положительная мотивация природоохранной деятельности [2].

Мотивы как субъективная эмоциональная заинтересованность человека выполняют специфическую для личности побудительную функцию. Механизмом, обеспечивающим реализацию потребности личности студента, является мотивационное переключение [4].

Итак, экологически воспитанная личность характеризуется системными экологическими знаниями, сформированными убеждениями, умениями и навыками экологически целесообразного поведения и поступков на основе усвоенных норм морали общества и собственной ответственности в отношении природы, глубокого понимания неоспоримой ценности всех без исключения природных объектов и их жизненно важных потребностей, осознание своего места и роли в изучении и охране окружающей среды [6].

Нами разработана методика исследования экологической воспитанности, которая предусматривает использование внешнего наблюдения (обработка результатов с помощью метода экспертов) и проведения опроса с помощью опросника «Натурафил» и вербальноассоциативной методики «Эзоп».

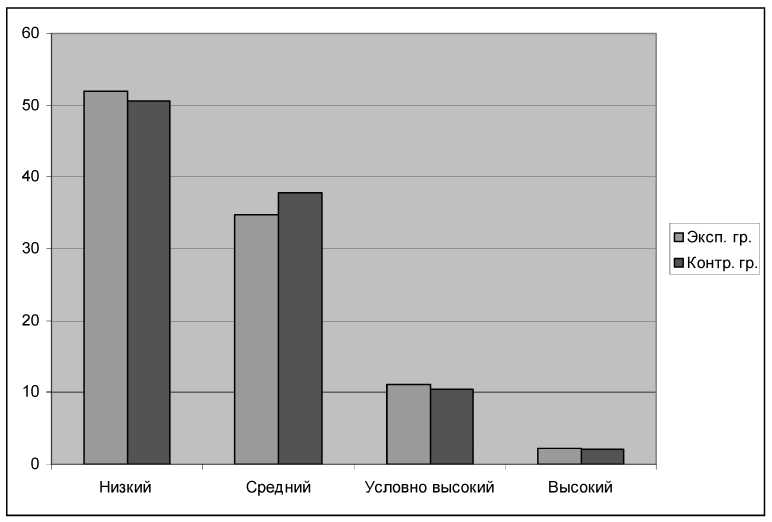

Установлено, что в результате внедрения методики формирования экологической воспитанности студентов в контрольной группе уровень экологической воспитанности в 45,0 % определен с помощью экспертной оценки как низкий. В 31,0 % – средний уровень. В 15,0 % – как условно высокий и только в 9,0 % определен экспертами как высокий. Структура экспериментальной группы существенно отличается от контрольной в первую очередь количеством изучаемых со средним уровнем экологической воспитанности (38,5 %). Количество испытуемых с условно высоким уровнем экологической воспитанности составляет 27,2 % по сравнению с 17,0 % контрольной группы. В группу с высоким уровнем экологической воспитанности по результатам экспертной оценки вошло 15,5 % студентов (см. таблицу).

Для оценки степени проявления экологической воспитанности студентов были установлены следующие уровни [13]:

-

1. Низкий – у студентов отсутствует желание вдумываться в проблемы окружающей среды. При этом они считают, что вопросы охраны окружающей среды лежат вне их компетенции и показывают отсутствие понимания важности ее охраны.

-

2. Средний – студенты осознают проблемы окружающей среды, показывают понимание важности ее охраны и у них достаточно выраженное проявление гуманного отношения к природе, к людям, самому себе.

-

3. Условно высокий – студенты проявляют достаточный интерес к вопросам окружающей среды.

-

4. Высокий – студенты демонстрируют явную серьезность похода к вопросам окружающей среды и природоохранной деятельности, прилагают усилия к усвоению нравственно-эстетических ценностей.

Представление о взаимосвязи мира человека и мира природы у студентов экспериментальной группы не носит откровенного потребительского характера. Большинство студентов этой группы находятся в сочетании с миром природы. У них сформировано понимание того, что любое их действие может иметь непредсказуемые последствия, нарушающие баланс в экосистеме.

Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что методика поэтапно обеспечивает процесс формирования экологической воспитанности. Требования к этой методике охватывают направления учебных программ по эколого-целесообразной профессиональной деятельности на основе реализации современных образовательных задач, сущность которых заключается в учете качества самостоятельной познавательной деятельности и комплекса психолого-педагогических условий по формированию экологической

Результаты статистической обработки данных эксперимента по формированию экологической воспитанности студентов (%)

|

Уровень экологической воспитанности |

Результаты проявлений |

|||

|

Констатирующий эксперимент |

Формирующий эксперимент |

|||

|

Эксп. гр. |

Контр. гр. |

Эксп. гр. |

Контр. гр. |

|

|

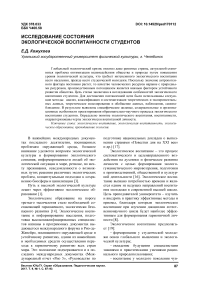

Низкий |

52,0 |

50,7 |

18,8 |

45,0 |

|

Средний |

34,7 |

37,9 |

38,5 |

31,0 |

|

Условно высокий |

11,1 |

10,4 |

27,2 |

15,0 |

|

Высокий |

2,2 |

2,0 |

15,5 |

9,0 |

воспитанности студентов; обеспечение взаимосвязи теоретических знаний с практическими умениями и навыками.

В ходе формирующего эксперимента определены уровни экологической воспитанности в зависимости от показателей включенности в мир природы и представлены обоснования каждого из них.

Определены объекты измерения (ценностно-мотивационный, познавательно-анали тический и деятельностный компоненты экологической воспитанности личности студентов), уровни сформированности, критерии и методы измерений.

Экологическое воспитание должно быть направлено на формирование и развитие ценностного потенциала личности, процесс воспитания опирается на познавательный и творческий потенциалы личности. Таким образом, результат экологического воспитания можно

Рис. 1. Результаты констатирующего эксперимента

Рис. 2. Результаты формовочного эксперимента

наблюдать по сформированности таких компонентов экологической воспитанности, как ценностно-мотивационного, познавательноаналитического и деятельностного [5].

В рамках этих трех компонентов нами выявлены следующие критерии экологической воспитанности: экологическое восприятие; экологическое чувство; экологические оценочные суждения; экологическая деятельность; активность в освоении природного мира; способность к самосовершенствованию; потенциальная экологическая активность; психическая включенность в мир природы.

Решить проблему экологического воспитания значительно сложнее, чем усовершенствовать систему экологического образования [12]. Если экологическое образование человека определяется совокупностью его знаний об особенностях взаимодействия общества с природой, то экологическое воспитание имеет гораздо сложный смысл. Оно, кроме экологических знаний, охватывает широкий спектр самых разнообразных человеческих качеств и характеристик, определенное мировоззрение и мировосприятие, моральные, правовые, экологические, социальные принципы и нормы. Поэтому оно не мыслится отдельно от эстетического, нравственного, правового образования и воспитания.

Список литературы Исследование состояния экологической воспитанности студентов

- Адаптивные функции непрерывного образования в процессе глобализации: материалы XI междунар. науч.-практ. конф. -Курск: Изд-во Курского ин-та менеджмента, экономики и бизнеса, 2011. -252 с.

- Бондаренко, В.В. Корпоративная социальная ответственность/В.В. Бондаренко. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -304 с.

- Валова (Копылова), В.Д. Экология/В.Д. Валова (Копылова). -М.: Издат.-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. -360 с.

- Гликман, И.З. Основы воспитания/И.З. Гликман. -М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -320 с.

- Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы/М.Т. Громкова. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -447 с.

- Завалько, Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе/Н.А. Завалько. -М.: Флинта, 2011. -142 с.

- Иванова, Н.С. Народная педагогика как средство экологического воспитания подростков в условиях обновления современного образования: дис.... канд. пед. наук/Н.С. Иванова. -Чебоксары, 1998. -229 c.

- Мандель, Б.Р. Педагогика современной высшей школы: история, проблематика, принципы/Б.Р. Мандель. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. -471 с.

- Мандель, Б.Р. Профессионально-ориентированное обучение в современном вузе/Б.Р. Мандель. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. -270 с.

- Околелов, О.П. Педагогика высшей школы/О.П. Околелов. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. -176 с.

- Пастюк, О.В. Психология и педагогика/О.В. Пастюк. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -160 с.

- Попов, Е.Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика/Е.Б. Попов. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -156 с.

- Попов, Е.Б. Основы педагогики/Е.Б. Попов. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. -112 с.

- Симонов, В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки магистров/В.П. Симонов. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -320 с.

- Соколкова, Н.Е. Психолого-педагогические основы сотрудничества в высшей школе/Н.Е. Соколкова. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -216 с.

- Столяренко, А.М. Общая педагогика/А.М. Столяренко. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -479 с.

- Сычев, А.А. Этика экологической ответственности: моногр./А.А. Сычев. -М.: Альфа-М, 2016. -320 с.

- Ходусов, А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика/А.Н. Ходусов. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. -400 с.

- Шайхутдинов, А.Ю. Экологическое воспитание и просвещение как решающий фактор в формировании правосознания, влияющего на экологическое благополучие и охрану окружающей среды/А.Ю. Шайхутдинов//Право и экология: материалы VIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.). -М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. -С. 111-115.