Исследование способности культур ризобактерий колонизировать корневую систему сахарной свеклы

Автор: Безлер Н.В., Федорова О.А., Санеева Ю.Н., Цомая В.Д.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Пищевая биотехнология

Статья в выпуске: 4 (102) т.86, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается способность ризобактерий Agrobacterium tumefaciens 184 и Streptomyces sp. 3 колонизировать корневую систему сахарной свеклы. Исследование проводилось методом выращивания растений в полужидком (0,7%) голодном агаре, инокулированном указанными штаммами бактерий. Показано, что данные микроорганизмы могут приживаться и развиваться в ризосфере за счет корневых экссудатов, что подтверждает их фитопротекторные и ростстимулирующие свойства. Авторы анализируют влияние факторов окружающей среды на процесс колонизации, а также оценивают степень влияния исследуемых бактерий на полезную почвенную микрофлору. Выявлено, что внесенные микроорганизмы не оказывают ингибирующего воздействия на основные эколого-трофические группы микробиоты, участвующей в обеспечении плодородия почвы. Установлено, что процесс колонизации зависит от ряда факторов, включая состав корневых выделений, способность бактерий к адгезии, скорость их размножения и выживаемость в ризосфере. Метод оценки колонизирующей способности, основанный на выращивании растений в полужидком голодном агаре, показал свою эффективность и позволяет проводить быструю первичную диагностику перспективных штаммов ризобактерий. Экспериментально доказано, что в присутствии корневых экссудатов Agrobacterium tumefaciens 184 и Streptomyces sp. 3 активно образуют микроколонии на корневой поверхности сахарной свеклы, начиная со 2–5 суток после инокуляции. Развитие бактериальных колоний усиливается к 14-м суткам, при этом наибольшая плотность наблюдается в области корневой верхушки. Полученные результаты подчеркивают перспективность использования данных штаммов в агротехнологиях, направленных на повышение устойчивости сахарной свеклы к фитопатогенам и улучшение ее роста. Важным выводом является отсутствие негативного воздействия ризобактерий на естественную микрофлору почвы, что подтверждает возможность их применения в качестве биопрепаратов в сельском хозяйстве.

Ризобактерии, сахарная свекла, колонизирующая способность, Agrobacterium tumefaciens 184, Streptomyces sp. 3

Короткий адрес: https://sciup.org/140309676

IDR: 140309676 | УДК: 640 | DOI: 10.20914/2310-1202-2024-4-136-141

Текст научной статьи Исследование способности культур ризобактерий колонизировать корневую систему сахарной свеклы

Введение проростков. На 15-е сутки у сеянцев отделяли

Микроорганизмы в почве входят в состав сложного биоценоза и оказывают друг на друга и на высшие растения стимулирующее или угнетающее действие [1, 2]. В последние годы существенно выросло число исследований, посвященных ризобактериям, являющиеся неисчерпаемым источником новых биологически активных веществ, которые могут быть использованы в производстве средств защиты растений и продуктов сельского хозяйства, лекарственных препаратов для животных и человека [3]. Успех интродукциив агроэкосистему микробных препаратов на основе ризобактерий в значительной степени будет определяться способностью микроорганизмов колонизировать ризосферу и ризоплану растений [4]. В этой связи весьма актуальным направлением исследований является углубленное изучение процесса колонизации бактериями прикорневой зоны растений и приживаемости их там. Разработаны эффективные приемы селекции активных колонизаторов ризосферы, учитывающие реальные условия с комплексом биотических и абиотических факторов среды [5]. Установлено, что интродукция ризо-бактерий примерно в ту экологическую нишу, из которой ее первоначально изолировали, повышает вероятность образования эффективной растительно-бактериальной ассоциации [6]. Данная работа посвящена анализу результатов по колонизации корневой системы сахарной свеклы на ранних стадиях ее развития культурами ризобактерий Agrobacterium tumefaciens 184 и Streptomyces sp . 3.

Материалы и методы

Объектами исследований служили культуры ризобактерий: Agrobacterium tumefaciens 184, выделенный из ризопланы ячменя, и Streptomy-ces sp. 3 – из ризосферы сахарной свеклы. Микроорганизм выращивали глубинным способом на питательной среде Эшби и Чапека в аэробных, стерильных условиях, при 25-28 °C в течение 5 суток. Использовали суспензию клеток для приготовления рабочего раствора, в котором концентрация клеток достигала 108 КОЕ-мл Agrobacterium tumefaciens 184 и 105 КОЕ/мл Streptomyces sp. Способность бактерий колонизировать поверхность корней сахарной свеклы исследовали на растениях диплоидного гибрида сахарной свеклы РМС127 по методикам, описанным в литературе [7, 8]. Пробирки с проростками размещали на свету при температуре +25 ºС и освещении 1000 люкс. Способность бактерий колонизировать прикорневую зону растений оценивали по образованию микроколоний бактерий у поверхности корня на 3–14-е сутки выращивания корневую систему и исследовали наличие на ней бактерий в раздавленых микропрепаратах корней, окрашенных основным фуксином Циля.

Представители полезной почвенной микрофлоры, на которые установлено влияние ризобактерий: свободноживущие азотфиксаторы и диазотрофы ( Azotobacter chroococcum, Bacillus sp., Pseudomonas sp., Agrobacterium sp ,), стимуляторы роста растений ( Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis ), актиномицеты. Определение влияния биопрепарата на представителей полезной почвенной микрофлоры оценивали методом колодцев, описанным в руководстве [9]. Степень ингибирования роста культур микроорганизмов оценивали по диаметру зоны с отсутствием роста вокруг колодцев.

Результаты и обсуждение

С целью оценки способности культур ризобактерий колонизировать корневую систему сахарной свеклы было исследовано несколько методик. По одной [7], семена предварительно замачивали в суспензии исследуемых культур ризобактерий в течение 3–5 часов, а потом переносили в агрономических пробирках длиной, которые заливали питательной агаризованной средой следующего состава (г/л): КН 2 РО 4 ⋅2Н 2 O – 0,1; МgSО 4 ⋅2Н 2 O – 0,1; Nа 2 НРО 4 ⋅2Н 2 O – 0,15; СаСl 2 – 0,1; цитрат железа – 0,005; раствор микроэлементов -1 мл; агар-агар – 7,5 г; вода дистиллированная – 1 л. Метод оказался неприемлем, поскольку наблюдалось угнетение прорастания семян в условиях минеральной питательной среды. Метод оценки колонизирующей способности в полумягком голодном агаре, предложенной Ржевской В.С. [8] оказался более подходящим для семян сахарной свеклы. Он дает возможность за относительно короткий период времени оценить способность исследуемых бактерий колонизировать корневую поверхность исследуемых растений. Проведенные нами более ранние исследования с культурами Agrobacterium tumefa-ciens 184 и Streptomyces sp . 3 продемонстрировали стимулирующее влияние на рост, развитие проростков сахарной свеклы [10]. Кроме того, штамм Streptomyces sp . 3, проявляющий высокую антагонистическую активность в отношении широкого спектра фитопатогенных микроорганизмов, зарекомендовал себя как перспективный агент биоконтроля основных болезней сахарной свеклы.

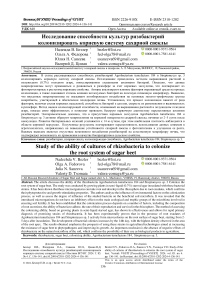

В процессе роста и развития растения выделяют корневые экссудаты. Эти соединения служат основным источником питательных веществ, которые способствуют интенсивному развитию микроорганизмов в почве, непосредственно примыкающей к поверхности корня – ризосфере [11]. Как показали наши исследования, культуры ризобактерий Agrobacterium tumefa-ciens 184 и Streptomyces sp. 3 за счет корневых экссудатов сахарной свеклы способны колонизировать зону корней растения и приживаться в ней. В контрольном варианте (семена, высаженные в голодный агар без внесения микроорганизмов) в агаре, окружающем корни, рост колоний не наблюдался, все зоны корня просматривались отчетливо (рисунок 1). В опытном варианте на вторые сутки внесении в питательную среду Agrobacterium tumefaciens 184 и на пятые сутки при внесении Streptomyces sp. 3 вокруг корней растений образовывалось видимое облако колоний. Разница во времени проявления колоний между культурами связана с их физиологическими особенностями роста.

С увеличением времени культивирования до 14 суток интенсивность колонизации прикорневой зоны микроорганизмами возрастала, колонии становились крупнее. При этом в различных зонах корней интенсивность их колонизации неодинакова: наибольшая скорость образования колоний отмечена на верхушке корня, наименьшая – в зоне роста. Вероятно, это связано с тем, что рост клеток микроорганизмов происходит по градиенту кислорода –

Рисунок 1. Колонизация штаммами ризобактерий Agrobacterium tumefaciens 184 (а) и Streptomyces sp . 3 (б) поверхности корней сахарной свеклы на 5 сутки выращивания

Figure 1. Colonization by rhizobacterial strains Agrobacterium tumefaciens 184 (a) and Streptomyces sp. 3 (b) surface of root sugar beet for 5 days of cultivation

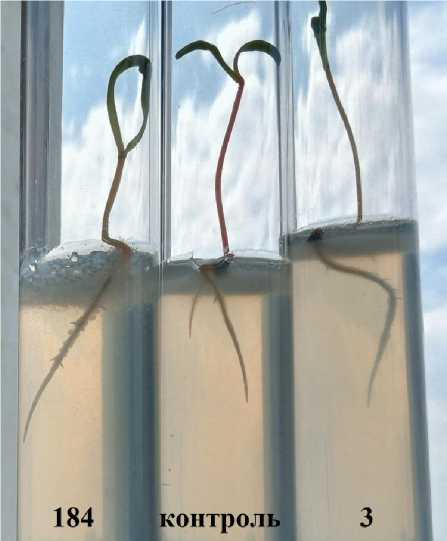

в толще агара из-за недостатка кислорода рост микроорганизмов, являющихся типичными аэробами, замедляется. Из-за высокой плотности облака колоний микроорганизмов вокруг корней опытных растений корневые волоски не просматривались (рисунок 2).

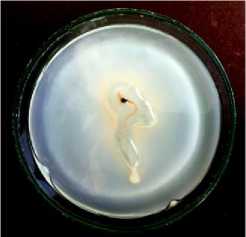

После извлечения корня из системы выращивания он помещался в чашки Петри на агаризо-ванные среды Эшби и Чапека. Дальнейшее культивирование проводили в термостате при t 28°. На рисунках 3 через 5 суток наблюдались выросшие характерные колонии микроорганизмов.

(а)

(b)

Рисунок 2. Колонизация корневой системы сахарной свеклы Agrobacterium tumefaciens 184 (а) и Streptomyces sp . 3 (b) через 14 дней культивирования

Figure 2. Colonization of the sugar beet root system by Agrobacterium tumefaciens 184 (a) and Streptomyces sp. 3 (b) after 14 days of cultivation

(а)

(b)

Рисунок 3. Развитие Agrobacterium tumefaciens 184 (а) и Streptomyces sp . 3 (b) на корневой системе сахарной свеклы

Figure 3. Development of Agrobacterium tumefaciens 184 (a) and Streptomyces sp . 3 (b) on the root system of sugar beet

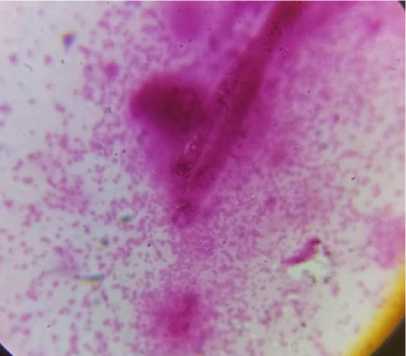

Однородные колонии расположены равномерно по всей длине корешков сахарной свеклы. Последующее микрокопирование раздавленных корней при помощи фиксированных окрашенных препаратов подтвердило, что по всей длине корней были обнаружены исходные клетки Agrobacterium tumefaciens 184 (a) и Streptomyces sp. 3 (b).

(а)

(b)

Рисунок 4. Раздавленный препарат корней на 14-е сутки культивирования (увеличение 1000) Agrobacterium tumefaciens 184 (a) и Streptomyces sp . 3 (b)

Figure 4. Crushed root preparation on the 14th day of cultivation (magnification 1000) Agrobacterium tumefaciens 184 (a) and Streptomyces sp . 3 (b)

Таким образом, можно говорить о том, что клетки ризобактерий Agrobacterium tumefaciens 184 и Streptomyces sp . 3, внесенные в среду, при прорастании семян развиваются вместе с корневой системой, по всей видимости, покрывая ее. Поскольку среда для культивирования не содержит никаких источников углерода и энергии, это может происходить только за счет выделений, образующихся при прорастании семян. Согласно литературным данным, экссудаты корней растений состоят из сложной смеси органических веществ: анионов кислот, сахаров, аминокислот, витаминов, пуринов, нуклеозидов, неорганических ионов, газообразных соединений, ферментов, фенольных соединений. Именно они и будут в значительной степени определять интеграцию микроорганизмов с растением и дальнейшее совместное их функционирование [12, 15-16].

Процесс колонизации клетками ризобак-терий зависит от многих факторов, в частности, от способности бактерий утилизировать основные компоненты корневых выделений; адгезии бактерий поверхностью корней; скорости размножения бактерий; выживаемости в ризосфере, для которой могут быть необходимы устойчивость к токсичным соединениям растений, осмо- и холодотолерантность; взаимодействия с аборигенной микрофлорой, как благоприятные для интродуцента, так и негативные. При этом важно учитывать, что вносимые в агроценоз ризобактерии должны проявлять свою активность и воздействовать на экосистему в условиях отсутствия абсолютного доминирования [13,17-18]. В настоящее время, в литературе имеются сведения о том, что в почвах, где развиваются антагонисты, представители полезной почвенной микрофлоры развиваются слабее или вовсе не развиваются [14, 19-20]. Изучено действие штаммов ризобактерий Agrobacterium tumefaciens 184

Bezler N.V. et al. Proceedings of VSUET, 2024, vol. 85, no. 4, pp. 136-141

и Streptomyces sp . 3 на свободноживущие азотфик-саторы и диазотрофы, участвующие в фиксации атмосферного азота ( Azotobacter chroococcum, Bacillus sp., Pseudomonas sp., Agrobacterium sp ,), стимуляторы роста растений ( Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis ), актиномицеты. Отсутствие зон ингибирования роста и развития изучаемых групп микроорганизмов свидетельствует о том, что изучаемые культуры не оказывали негативного воздействия на баланс основных эколого-трофических групп микробиоты, участвующей в обеспечении почвенного плодородия сахарной свеклы.

Использование метода выращивания растений сахарной свеклы в 0,7% полумягком голодном агаре, инокулированного ризобакте-риями Agrobacterium tumefaciens 184 и Streptomyces sp . 3, позволило дать первичную оценку колонизирующей способности культур, а также показать перспективность их использования в посевах сахарной свеклы. Установлено, что изучамые ризобактерии не оказывают негативного влияния на представителей полезной почвенной микрофлоры, что важно при внесении их в агроценоз в качестве биопрепаратов.