Исследование стабильности митоза фертильных и полустерильных растений кориандра

Автор: Мошненко Е.В., Немце-петровский В.А.

Статья в выпуске: 2 (139), 2008 года.

Бесплатный доступ

Проведен цитологический анализ 3 сортов кориандра. На стадиях метафазы и анафазы митоза обнаружены отставания отдельных хромосом и их ассоциаций. Общая доля нарушений в митозе проростков из средних образцов не превышает 2-3 %. Частота аномалий митоза в проростках плодов с полустерильных растений в среднем достигала 14 %, что косвенно свидетельствует о наличии хромосомных мутаций. Сделано предположение, что именно наличие хромосомных мутаций является наиболее вероятной причиной формирования полустерильных разноплодных зонтиков кориандра.

Короткий адрес: https://sciup.org/142150858

IDR: 142150858 | УДК: 582.893.6:631.52

Текст краткого сообщения Исследование стабильности митоза фертильных и полустерильных растений кориандра

Введение . Кориандр Coriandrum sativum L. (2n=22) – древнейшая эфиромасличная культура, которая относится к семейству зонтичных – Apia-ceae Lindl. [2, 10, 14].

В настоящее время селекция кориандра достигла значительных успехов. Селекционерами создано много сортов с различными хозяйственными целями, позволивших этой культуре занять ведущее место в эфиромасличной отрасли [11, 9, 14, 12, 6, 13, 7].

Однако ещё на самых ранних этапах научной селекции кориандра было замечено, что в семеноводческих и промышленных посевах кориандра эпизодически формируются отдельные растения с признаками частичной или полной стерильностью, сопровождающиеся различными уродствами цветка и морфозами отдельных элементов вегетативной сферы [1].

К настоящему моменту исследователями на разных культурах был выработан ряд гипотез, предполагающих появление растений с частичной или полной стерильностью.

В частности Дорофеев [3] полагал, что сложный рельеф местности, разнообразие климата и почв, резкие колебания температуры создают благоприятный мутагенный фон, способствующий образованию полустерильных мутаций. Также на различных культурах было установлено, что некоторые типы пониженной фертильности генетически детерминированы. Некоторые слабофертильные формы растений несут ряд селекционно-значимых признаков, например, комплекс компенсирующих генов (ККГ), измененный биохимический состав семян, холодостойкость, раннеспелость. Отдельные формы с пониженной фертильностью могут быть источниками рекомбиногенного полиморфизма [4, 5]. В некоторых случаях растения с пониженной фертильностью образуются в результате аномалий в мейозе, которые могут оказывать решающее влияние на фертильность пыльцы и жизнеспособность семян [15].

Таким образом, появление в посевах кориандра растений с частичной или полной стерильностью на основании уже имеющихся литературных сведений по другим культурам позволили выдвинуть гипотезу, объясняющую пониженную фертильность цветков у кориандра хромосомными мутациями и возможными нарушениями при расхождении мутантных хромосом в мейозе и митозе.

С целью проверки вышеизложенного предположения была проведена сравнительная оценка частоты и характера нарушения митоза в корешках проростков, полученных из плодов, собранных с фертильных и полустерильных растений кориандра.

Материал и методы. Исследования проводили на Алексеевской опытной станции ВНИИМК Белгородской области в 2007-2008 гг. В посевах трех сортов кориандра: Янтарь, А-413 и ЭВА-1 – в фазе созревания проводили отбор растений с полусте-рильными разноплодными зонтиками. В лабораторных исследованиях проводили цитологический анализ стабильности отдельных стадий митоза в проростках плодов исследуемых сортов. Контролем служили проростки, полученные из плодов средних образцов.

Цитологический анализ проводили при увеличении X500-1000 на световом бинокулярном микроскопе. В апикальных меристемах корешков подсчитывали общее количество клеток, находящихся в состоянии метафазы и анафазы, выделяя долю нормально делящихся клеток. Отдельно подсчитывали количество нарушений в движении хромосом на стадии метафазы и анафазы. Для приготовления и окрашивания временных давленых препаратов использовали стандартную методику [8]. Временные препараты окрашивали ацетолак-моидом.

Результаты и обсуждение. В период исследования визуальный анализ центральных и боковых цветущих зонтиков не выявил заметных морфологических различий как в пределах сорта, так и между сортами. Практически все цветки имели типичные размеры и строение без видимых морфологических изменений элементов цветка, активно посещались пчелами и шмелями. В подавляющем большинстве (99,9 %) случаев после опыления цветков в каждом зонтичке сложного зонтика формировалось примерно равное количество плодов приблизительно одного диаметра (рис. 1).

Рисунок 1 – Центральный зонтик типичного фертильного растения кориандра, сорт А-413

Однако на отдельных, визуально здоровых растениях обнаруживали зонтики с неполным завязыванием плодов, заметно различающихся по крупности – так называемыми разноплодными зонтиками (рис. 2).

Наибольшее количество полустерильных растений (до 1,5 %) было обнаружено у сорта ЭВА-1, наименьшее (0,1 %) – у сорта А-413.

Цитологический анализ позволил выявить отставания одной или нескольких хромосом в анафазе и метафазе, а также образование хроматидных мостов в анафазе между не полностью гомологичными хромосомами как у проростков из плодов средних образцов, так и у плодов с полустерильных растений.

Рисунок 2 – Полустерильные зонтики кориандра с плодами различной крупности, сорт А-413

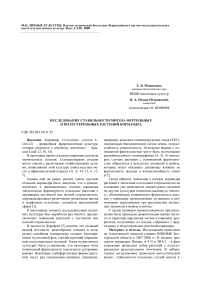

Как правило, при метафазных аномалиях отдельно от основной массы хромосом располагалась длинная метацентрическая хромосома со спутником, реже – средние и мелкие субметацентрические или акроцентрические хромосомы. Самый редкий тип аномалии – отдельно расположенные ассоциации из двух-трех хромосом (рис. 3)

Рисунок 3 – Характер митотических нарушений в метафазе кориандра, X 1000 сорт А-413

(стрелкой показана отдельно расположенная ассоциация хромосом)

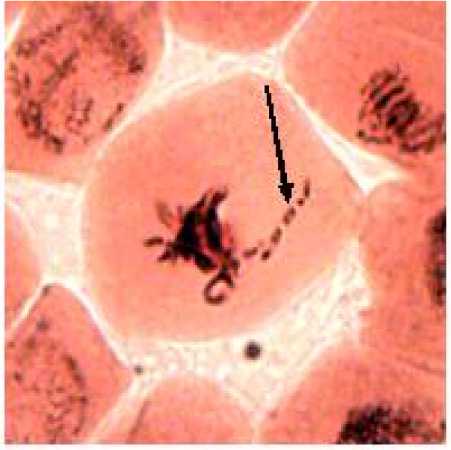

При аномальном прохождении стадии анафазы в поле микроскопа также обнаруживали одну или несколько отстающих или располагающихся вне основного массива хромосом. У сортов Янтарь и А-413 при подобных нарушениях, как правило, обнаруживается одна аномальная хромосома (рис. 4), а у сорта ЭВА-1 – две или три.

Рисунок 4 – Характер митотических нарушений в анафазе кориандра, X 1000 сорт Янтарь

(стрелкой показана отстающая хромосома)

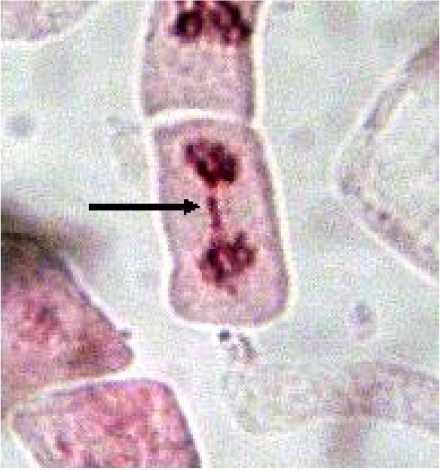

В этой же фазе митоза наблюдали образование хроматидных мостов (рис. 5).

Рисунок 5 – Формирование хроматидного моста в анафазе, X500, сорт ЭВА-1 (стрелкой показан хроматидный мост)

Особым случаем митотических аномалий, обнаруженным только у сорта ЭВА-1, являлось наличие обособленных хромосом на завершающем этапе митоза – телофазе. Следует отметить, что хромосомы, оказавшиеся за пределами ядер, в отличие от почти полностью деспирализированных хромосом внутри ядра, сохраняли полную спирализацию.

Общая доля нарушений в митозе корешков из средних образцов варьировала от 1,86 % у сорта А-413 до 2,97 % у сорта ЭВА-1, вероятно в силу выведения этого сорта методом химического мутагенеза (табл.1).

Таблица 1 – Частота нарушений в митозе у проростков из плодов средних образцов

ВНИИМК, 2007-2008 гг .

|

Сорт |

Общее число исследованных клеток, шт. |

Всего нормально делящихся клеток, % |

На стадии, % |

Всего нарушений в митозе, % |

|

|

ме-тафа-зы |

анафазы |

||||

|

Янтарь |

2571 |

97,36 |

1,56 |

1,09 |

2,64 |

|

А-413 |

2954 |

98,14 |

1,29 |

0,57 |

1,86 |

|

ЭВА-1 |

1748 |

97,03 |

1,60 |

1,37 |

2,97 |

Однако количество аномалий митоза в проростках плодов из разноплодных зонтиков полусте-рильных растений увеличилось более чем в 5 раз и в среднем по всем сортам превысило 14 %.

Как и в средних образцах, наибольшее количество митотических нарушений было обнаружено у сорта ЭВА-1, на стадии метафазы достигавшее 11,54 % от общего количества наблюдаемых клеток. Наименьшее количество нарушений в митозе – 4,77 %, было у сорта А-413 (табл. 2).

Таблица 2 – Частота нарушений в митозе у проростков из плодов полустерильных растений

ВНИИМК, 2007-2008 гг.

|

Сорт |

Общее число исследованных клеток, шт. |

Всего нормально делящихся клеток, % |

На стадии, % |

Всего нарушений в митозе, % |

|

|

метафазы |

анафазы |

||||

|

Янтарь |

785 |

89,94 |

6,52 |

3,54 |

10,11 |

|

А-413 |

913 |

88,71 |

4,77 |

6,52 |

11,29 |

|

ЭВА-1 |

893 |

78,99 |

11,54 |

9,47 |

21,01 |

Аналогичная закономерность наблюдалась в анафазе, где наибольшее количество отставаний и хроматидных мостов также было выявлено у сорта ЭВА-1 – 9,47 %. Наиболее стабильной анафазой отличались проростки плодов с полустерильных растений сорта Янтарь – частота аномалий – 3,54 %.

Суммарная доля аномалий митоза у сорта ЭВА-1 достигала 21,01 %, наиболее стабильным митозом отличались проростки плодов с полусте-рильных растений сорта Янтарь – общая доля нарушений составила 10,11 %.

Таким образом, цитогенетический анализ показал, что обособляющиеся и отстающие в митозе хромосомы были специфичны практически для каждого сорта кориандра и отличались друг от друга линейными размерами и их пространственной ориентацией в объёме клетки.

Частота аномалий митоза в проростках плодов с полустерильных растений оказалась высокой и составила в среднем по исследуемым сортам 14,14 %, что косвенно свидетельствует о наличии хромосомных мутаций. Это позволяет предположить наличие аналогичных нарушений в мейозе, в свою очередь являющихся наиболее вероятной причиной формирования разноплодных зонтиков кориандра.