Исследование стартовых возможностей будущих первоклассников

Автор: Н.А. Михайленко, М.В. Николаева

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Начальное общее образование

Статья в выпуске: 1 (71), 2023 года.

Бесплатный доступ

Обоснована актуальность и социальная значимость стартовых возможностей будущих учащихся начальных классов. Рассмотрено содержание модели организационно-педагогического сопровождения выравнивания стартовых возможностей в образовательном пространстве начального образования. Выделены организационно-педагогические и психолого-педагогические условия реализации модели.

Стартовые возможности, единое образовательное пространство, модель организационно-педагогического сопровождения, организационно-педагогические условия, психолого-педагогические условия.

Короткий адрес: https://sciup.org/14125879

IDR: 14125879

Текст статьи Исследование стартовых возможностей будущих первоклассников

Стратегической целью системы российского образования, заявленной в содержании Федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней, является обеспечение условий для удовлетворения потребностей общества и рынка в качественном образовании посредством создания институциональных механизмов регулирования образовательного процесса, обновления содержания и структуры образования, укрепления фундаментальных основ и развития практической направленности образовательных программ [1].

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» подкрепляет эти условия требованиями «обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых потребностей и индивидуальных возможностей» [2].

Решение этих задач, а также обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием предусматривает реализацию мер, обеспечивающих модель образовательного процесса, в которой реализовывались бы равные стартовые возможности обучения детей, начиная с поступления в первый класс.

Почти все развитые страны, а не только Россия Нового времени, столкнулись с проблемой создания так называемой «эффективной школы», качество работы которой определяется жизненными шансами каждого ученика, вне зависимости от семейного контекста и социально-экономических условий детского периода. В советской педагогической системе, которая была направлена на радикальную трансформацию структуры общества, выработаны достаточно эффективные механизмы выравнивания и поддержки семей из разных социальных групп и с разным социокультурным капиталом, что позволяло успешно решать задачи социальной мобильности.

Однако в постсоветское время эта система была демонтирована. Возникли различные вариации получения начального общего образования: от муниципальных школ до частных гимназий. Развилось многообразие форм получения дошкольного образования: от семейного воспитания до индивидуального обучения в малых группах. Все это породило крайне актуальную проблему разных старто- вых возможностей детей, поступающих в первый класс. В современном педагогическом контексте она получила развитие в поиске возможностей индивидуализации и личностной ориентации образования.

На возможности создания индивидуальной системы работы согласно стартовым возможностям и образовательным потребностям учащихся указывают нормативно-правовые документы, регулирующие систему общего образования в РФ. Так, в статье 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что всем обучающимся «предоставляются академические права на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение», а также декларируется «предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья» [2]. В подпрограмме «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» заданы ориентиры на «создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей», «обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам образования» [3].

Но проблема выравнивания стартовых возможностей младших школьников, как мы полагаем, выходит за рамки индивидуальноличностного подхода, затрагивая глубокие социальные, психологические и педагогические аспекты. В современных теоретико-методологических исследованиях, посвященных проблеме различий стартовых возможностей детей при поступлении в школу, выделяется два основных направления создания условий для их выравнивания: психолого-педагогические и организационно-педагогические [5].

Нами проведено эмпирическое исследование различий стартовых возможностей детей в группах подготовки к обучению в МОУ «Лицей № 10 Кировского района Волгограда». За основу при исследовании различий стартовых возможностей были взяты различия интеллектуальной готовности. В соответствии с выделенным понятием был подобран комплекс методик, позволяющий определить уровень интеллектуальной готовности к обучению в школе детей 6–7 лет.

Рассмотрим примененные методики подробнее.

Методика «Анализ образца» (автор Е.Л. Агаева)

Цель – исследовать уровень развития операций сравнения, анализа, синтеза.

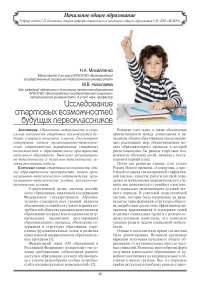

Результаты диагностики представлены на рис. 1.

Рис.1. Результаты диагностики уровня развития операций сравнения, анализа, синтеза

Видно, что по результатам диагностики по этой методике у 10 детей (45%) выявлен высокий уровень сформированности операций сравнения, анализа и синтеза. Эти дети выполнили задание по складыванию фигуры абсолютно точно, соблюдая все нюансы, демонстрируя точное воспроизведение образца. У 12 детей (55%) выявлен средний уровень сформированности исследуемых операций. Он проявляется в недостаточно точном воспроизведении образца (например, в части наклона или направленности элемента), что указывает на недостаточность владения аналитико-синтетическими операциями.

Методика «Последовательность событий» (А.Н. Бернштейн)

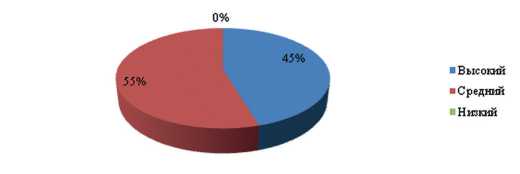

Цель: исследовать уровень речевого развития, логического мышления, способности к обобщению. На рис. 2 приведены полученные результаты.

Рис.2. Результаты диагностики уровня речевого развития, логического мышления, способности к обобщению

Как видно из рис. 2, у 11 детей (50%) обнаружен высокий уровень речевого развития и логического мышления: такие дети верно выкладывали последовательность картинок и составляли связный, логический рассказ. У 9 детей (41%) мы выявили средний уровень речевого развития и логического мышления. Он проявлялся в том, что в целом дети способны верно расположить последовательность картинок, но составить рассказ могут только при подсказке взрослого, их речь обедненная, односложная. Наконец, 2 ребенка (9%) отказались выполнять задание, не справившись с ним. Возможно, это связано с условиями проведения диагностики, когда дети могли растеряться, испытывали стеснение говорить перед незнакомым человеком

(экспериментатором). Но согласно по методике подобное поведение вынужденно оценивалось на 0 баллов.

Методика «Классификация по заданному признаку» (автор Е.Л. Агаева)

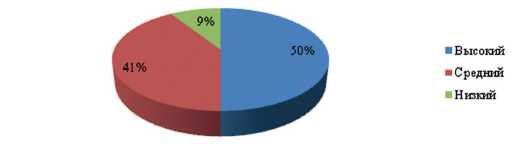

Цель: исследовать способность ребенка к классификации и обобщению. Результаты показаны на рис. 3.

Рис.3. Результаты диагностики способности ребенка к классификации и обобщению

Как видно из рис. 3, у 9 детей (41%) отмечен высокий уровень классификации и обобщения. Это подтверждено тем, что дети без ошибок разложили карточки с понятиями и назвали их обобщающими словами («одежда», «обувь», «мебель» и т.д.). У 13 детей (59%) выявлен средний уровень классификации и обобщения. В целом дети распределяли карточки по группам, но требовался контроль их действий и подсказки от взрослого.

Обобщающие выводы по результатам исследования

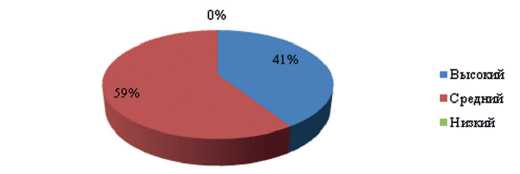

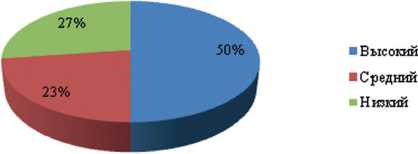

Поскольку за основу при исследовании различий стартовых возможностей детей в группах подготовки к обучению нами взяты различия в интеллектуальной готовности, то полученные обобщающие выводы визуализированы на рис. 4.

Рис.4. Результаты диагностики сформированности интеллектуальной готовности детей 6-7 лет

Видно по результатам диагностики, что у 11 детей (50%) сформирован высокий уровень интеллектуальной готовности к обучению в школе. Он характеризуется высоким уровнем речевого развития, логического мышления, развития операций сравнения, анализа, синтеза, способности ребенка к классификации, обобщению. У 5 детей (23%) – средний уровень интеллектуальной готовности к обучению в школе, который проявляется в недостаточности развития какого-либо одного ком-

понента. Например, речевого развития, или обобщения, или логического умозаключения. Низкий уровень интеллектуальной готовности имеют 6 детей (27%), при котором два или более компонентов развиты недостаточно. Чаще всего это речевое развитие и логические действия.

Очевидно, что имеют место выраженные различия стартовых возможностей детей в группах подготовки к обучению в контексте их интеллектуального развития, необходимого и достаточного для обучения в начальных классах. Опираясь на результаты исследования, нами определено, что средний или ниже среднего уровня сформированности интеллектуальной готовности детей 6–7 лет обусловлен недостаточным уровнем развития логических операций, элементов логического мышления, мыслительных приемов деятельности.

Эффективным средством выравнивания стартовых возможностей детей в группах подготовки к обучению как будущих первоклассников станет систематическое использование заданий, дидактических игр и упражнений, направленных на их развитие. В частности, таких мыслительных приемов, как аналогия, исключение лишнего, классификация, обобщение, сравнение, перебор и т.п. Подобраны соответствующие задания.

Известно, что к совокупности психологопедагогических условий выравнивания стартовых возможностей относят [5]:

– осознание участниками единого образовательного пространства социальной, личностной и профессиональной значимости задачи равенства стартовых возможностей;

– формирование партнерских отношений между участниками единого образовательного пространства в решении задач выравнивания стартовых возможностей;

– формирование устойчивых субъектных позиций участников образовательного пространства в выравнивании стартовых возможностей младших школьников в обучении;

– обеспечение соответствия содержания и способов взаимодействия с обучающимися их возрастным и специфическим образовательным задачам в создании единых стартовых возможностей в обучении;

– формирование в образовательном пространстве атмосферы безопасности, доверия, поддержки, конструктивного взаимодействия, ресурсного обеспечения для реализации личностного потенциала в выравнивании стартовых возможностей;

– самоактуализация личностного опыта и самореализации обучающихся, формирование позитивных составляющих в опыте выравнивания стартовых возможностей.

Соответственно, к совокупности организационно-педагогических условий относят следующие:

– реализация квалифицированного предваряющего анализа социально-педагогической ситуации в образовательном пространстве;

– изучение существующего социально-педагогического опыта в системе организационно-педагогического сопровождения выравнивания стартовых возможностей обучающихся в образовательном пространстве школы;

– создание модели организационно-педагогического сопровождения выравнивания стартовых возможностей младших школьников в образовательном пространстве современной образовательной организации.

Система организационно-педагогического сопровождения выравнивания стартовых возможностей обучающихся предполагает обеспечение системности взаимодействия между всеми участниками образовательного пространства в рамках реализации единой модели сопровождения. Реализация модели позволит решить рассмотренные в статье актуальные социально-педагогические задачи современного общего образования, а также сопутствующие задачи повышения психолого-педагогической, организационно-педагогической компетенции учителей начальных классов. Применение модели будет содейст- вовать реализации единой образовательной политики во всех образовательных организациях муниципальных образований и субъектов Российской Федерации.