Исследование структуры и сейсмичности приповерхностной зоны земной коры участков Беломорской сейсмогенной зоны на Кольском полуострове

Автор: Демахин А. Ю.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 1 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

Кандалакшско-Ботнический глубинный разлом является объектом комплексного геолого-геофизического исследования в связи с освоением Штокмановского газового месторождения на Кольском полуострове. В процессе изучения структуры и сейсмичности приповерхностной зоны земной коры в районе трассы проектируемого магистрального газопровода Штокман – Волхов проведены: 1) линеаментный анализ топографической карты, на которую были нанесены линии предполагаемых разломов, соответствующие руслам наиболее крупных рек, крупных ручьев, озерам, заливам; 2) анализ геологического разреза по линии нивелирования I класса; 3) сопоставление результатов линеаментного анализа с результатами анализа геологического разреза по линии нивелирования. При определении сейсмических рисков на карту нанесены очаги землетрясений, произошедших в районе исследований; дана оценка воздействия зарегистрированных землетрясений на проектируемый трубопровод и произведен расчет сейсмической интенсивности в ближайшей от эпицентра землетрясения точке проекта трассы трубопровода. Георадиолокационные исследования участков Кандалакшской сейсмогенной зоны, интерпретация и анализ полученных радарограмм позволили выделить линеаменты, совпадающие по локализации с разломами, подповерхностными границами, обозначенными на геологическом разрезе, с высокой точностью оконтурить слои насыпных и природных грунтов и пород и идентифицировать участки с аномальными физико-механическими свойствами, приразломные зоны, а также границу скального основания под мореной и сделать вывод о том, что произошедшие землетрясения не оказали бы значимого воздействия на проектируемый трубопровод. Таким образом, в исследованном районе возможно осуществление промышленного строительства (в том числе линейно-протяженных объектов) с учетом ограничений, обусловленных полученными в ходе георадиолокационного анализа показателями сейсмичности Кандалакшско-Ботнического глубинного разлома.

Линеаменты, геологический профиль, сейсмичность, георадиолокация, риск, строительство, Кольский п-ов, трубопровод, lineaments, geological profile, seismicity, ground penetrating radar, risk, construction, the Kola Peninsula, pipeline

Короткий адрес: https://sciup.org/142221547

IDR: 142221547 | УДК: 551.242:69.057.47(470.21) | DOI: 10.21443/1560-9278-2020-23-1-5-12

Текст статьи Исследование структуры и сейсмичности приповерхностной зоны земной коры участков Беломорской сейсмогенной зоны на Кольском полуострове

e-mail: , ORCID:

e-mail: , ORCID:

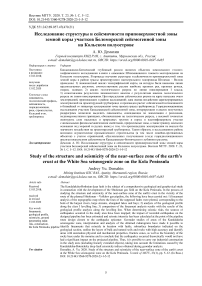

Зона Кандалакшско-Ботнического глубинного разлома характеризуется тектонической активностью и четко трассируется серией линейных аномалий гравитационного и магнитного полей. Она простирается в субширотном направлении и имеет ширину до 150 км (рис. 1). Северной границе зоны разлома соответствует береговая линия побережья Кандалакшского залива, имеющая на всем протяжении признаки современного поднятия различной интенсивности. На продолжении оси Кандалакшского залива в пределах зоны отмечается общая аномально высокая расчлененность рельефа; прослеживается большое число тектонических линий, направленных непосредственно к вершине Ботнического залива Балтийского моря. Наиболее крупной из числа отмеченных тектонических депрессий является долина реки Канда ( Кошечкин и др., 1979 ; Панасенко и др., 1982; Шустова, 1963 ).

Рис. 1. Схема сейсмогенных зон Кольского п-ова с эпицентрами землетрясений (по данным сейсмомониторинга за период 1956–2017 гг.; в качестве топоосновы для схемы использована карта Google Earth 1 ).

Основные сейсмогенные зоны: 1 – Мурманская; 2 – Кандалакшская; 3 – Хибинско-Ловозерская;

4 – Куусамо-Порьегубская; 5 – Беломорская; 6 – Ботний-Финнмаркская (Глубинное строение…, 2004);

7 – зона Кандалакшско-Ботнического глубинного разлома (Кошечкин и др., 1979; Панасенко и др., 1982;

Шустова, 1963; Морозов и др., 2019); белый овал – расположение района исследований

Fig. 1. Diagram of the Kola Peninsula's seismogenic zones with earthquake focal points (according to seismic monitoring data for 1956–2017). As a diagram's topobase, Google Earth map was used. The main seismogenic zones: 1 – Murmanskaya;

2 – Kandalakshaskaya; 3 – Khibiny-Lovozerskaya; 4 – Kuusamo-Poryegubskaya; 5 – Belomorskaya; 6 – Botney-Finnmarkskaya (Глубинное строение…, 2004); 7 – the zone of the Kandalaksha-Bothnian deep fault (Кошечкин и др., 1979; Панасенко и др., 1982; Шустова, 1963; Морозов и др., 2019); the white oval – position of the research area

В геологическом строении района исследований можно выделить два структурных этажа. Первый этаж представлен кристаллическим фундаментом, сложенным породами беломорского комплекса архея. Этот древний комплекс общей мощностью 8–10 км включает преимущественно биотитовые, гранат-биотитовые, амфибол-биотитовые гнейсы, амфиболиты, гранитогнейсы, глиноземистые сланцы и кварциты, а также прорывающие их многочисленные интрузивные тела (разные по составу и возрасту). Второй

1 См.: URL: ,30.5290428,826436m/data=!3m1!1e3.

структурный этаж представляет собой чехол платформы и начинается с красноцветных рифейских песчаников, выполняющих авлакогены кристаллического фундамента, которые в юго-восточном направлении перекрыты терригенными отложениями вендского возраста; древние породы почти сплошным чехлом перекрыты молодыми плейстоценовыми и голоценовыми отложениями ( Косевич и др., 2014 ).

На основе сопоставления данных о распределении эпицентров землетрясений с геологогеоморфологическими признаками движений земной коры выделены сейсмогенные зоны Кольского региона (рис. 1).

Настоящее исследование проведено с целью комплексной оценки сейсмо-тектонического состояния участков Кандалакшско-Ботнического глубинного разлома: зон разломов, сдвигов, надвигов, разрывов, различных структурных нарушений; геологических границ в пределах проектируемой трассы магистрального газопровода Штокман – Волхов. Место проведения исследования определено на основе анализа топографических карт и публикаций по указанной теме ( Глубинное строение…, 2004; Кошечкин и др., 1979 ; Панасенко и др., 1982; Шустова, 1963; Косевич и др., 2014; Деструкция земной коры…, 2012; Землетрясения и микросейсмичность…, 2007; Баранов и др., 2007; Калашник и др., 2016; Морозов и др., 2019; Виноградов и др., 2016; Павленко, 2018; Morozov et al., 2020 ).

Материалы и методы

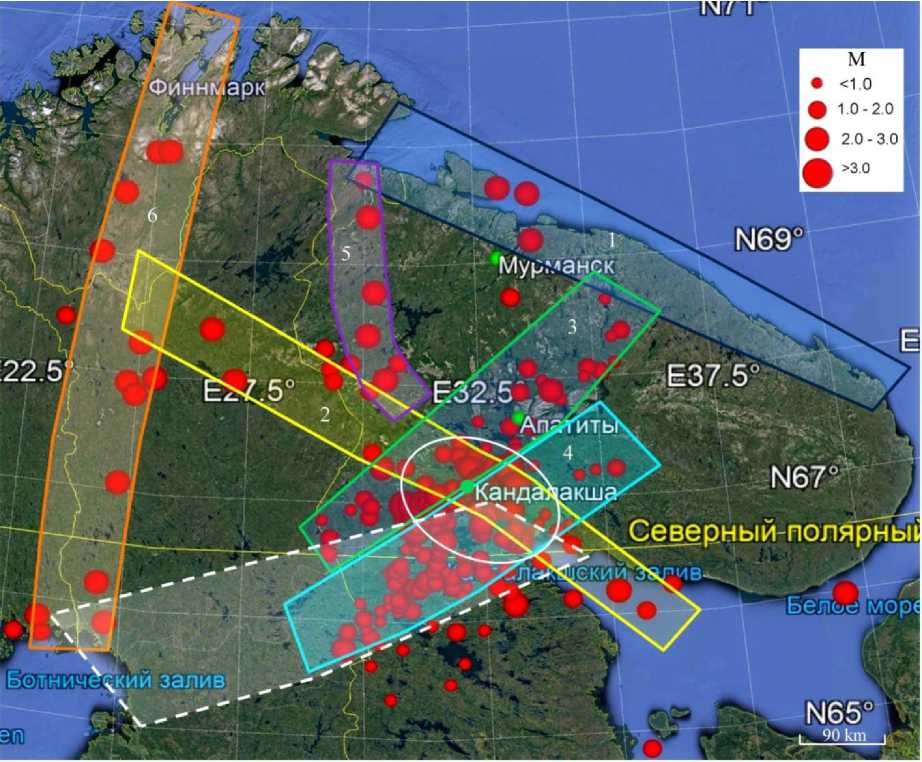

Линия нивелирования I класса Кандалакша – Ковда определена с целью изучения тектонической активности в зоне Кандалакшско-Ботнического глубинного разлома (рис. 2 и 3).

В результате линеаментного анализа на топографическую карту района исследований были нанесены линии предполагаемых разломов, соответствующие руслам наиболее крупных рек и ручьев, озерам (вытянутой формы), заливам (рис. 2).

Рис. 2. Очаги землетрясений, схема речной сети, положение разломов, линий нивелирования и георадарных измерений в районе исследований: черные кружки – эпицентры землетрясений; цифры, маркированные желтым цветом – интенсивность землетрясения в ближайшей от эпицентра точке проектируемой трассы трубопровода; фиолетовая линия – проект трассы трубопровода на участке Териберка – Волхов; синие линии – русла рек, крупных ручьев; красные линии – линии разломов, приуроченные к руслам рек, крупных ручьев, заливам; зеленые линии с цифрами в красных рамках – места проведения георадарных измерений;

оранжевая линия – линия нивелирования I класса Кандалакша – Ковда

Fig. 2. Focal points of earthquakes, the scheme of the river network, the position of faults, leveling lines and georadar measurements in the study area. The black circles indicate the epicenters of earthquakes; the numbers marked in yellow are the intensity of an earthquake at the point of the projected pipeline route closest to the epicenter; the purple line – a project of the Teriberka – Volkhov pipeline; the blue lines – beds of rivers and large streams; the red lines – fault lines confined to river beds, large streams, and bays; the green lines with numbers in red frames – the location of the georadar measurements; the orange line is the Kandalaksha – Kovda leveling line of class I

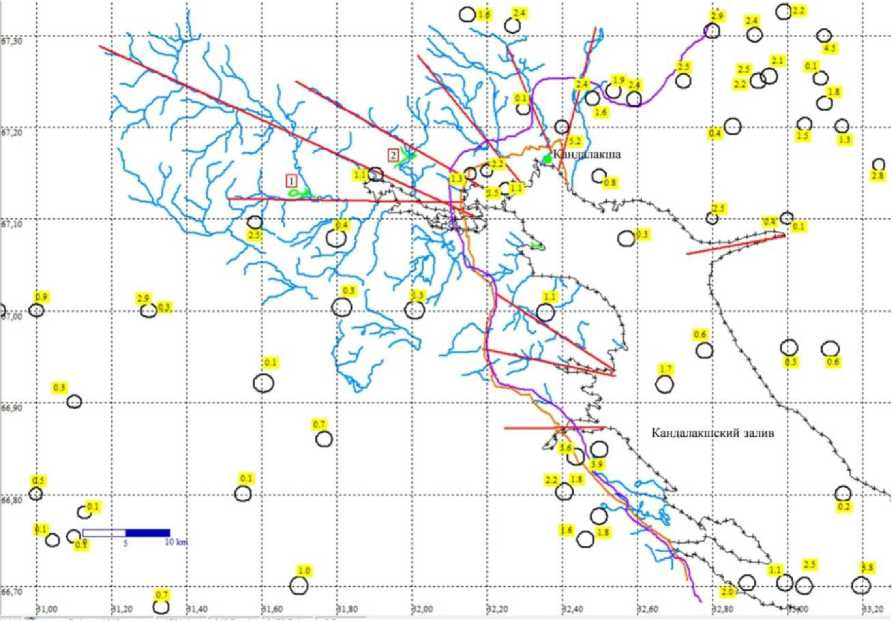

Сопоставление результатов линеаментного анализа топографической карты с результатами анализа геологического разреза ( Панасенко и др., 1982 ) по линии нивелирования представлено на рис. 3.

Рис. 3. Схема геологического разреза по линии нивелирования I класса Кандалакша – Ковда (соответствует линии нивелирования на рис. 2): 1 – лоухская свита; 2 – хетоламбинская свита;

3 – гранитный фундамент (архей); 4 – геологические границы установленные ( а ), предполагаемые ( б ); 5 – разломы основные ( а ), второстепенные ( б ); 6 – предполагаемые разломы, выявленные в результате линеаментного анализа; цифры на разрезе – номера реперов ( Панасенко и др., 1982 )

Fig. 3. Diagram of the geological section along the Kandalaksha – Kovda leveling line of class I (corresponds to the leveling line in Fig. 2): 1 – the Loukhskaya suite, 2 – the Khetolambinskaya suite, 3 – the granite foundation (Archean), 4 – geological boundaries ( a – established, б – prospective); 5 – faults ( a – main, б – minor); 6 – the supposed faults identified as a result of lineament analysis. The numbers in the section are the numbers of the benchmarks ( Панасенко и др., 1982 )

Очаги землетрясений, произошедших в районе исследований в период 1956–2017 гг. (рис. 2), нанесены на карту согласно каталогу землетрясений Кольского филиала Геофизической службы РАН, а также данным, указанным в работах ( Глубинное строение…, 2004; Morozov et al., 2020 ). Участок проекта трассы магистрального трубопровода Териберка – Волхов определен в соответствии с основной составной частью проектной документации – материалами по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Для теоретической оценки воздействия зарегистрированных землетрясений на трубопровод произведен расчет сейсмической интенсивности в ближайшей от эпицентра землетрясения точке проекта трассы трубопровода по формуле Блейка – Шебалина в общем виде:

I = 1,5 M - 3,5lg (V r 2 + h 2 ) + 3, (1) где М – магнитуда землетрясения, r – расстояние до эпицентра землетрясения, h – глубина гипоцентра землетрясения.

Для большей наглядности проведенной работы на карте значения рассчитанной интенсивности указаны не в ближайшей от эпицентра землетрясения точке проекта трассы трубопровода, а непосредственно над его эпицентром.

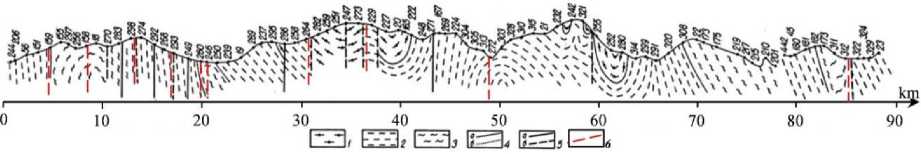

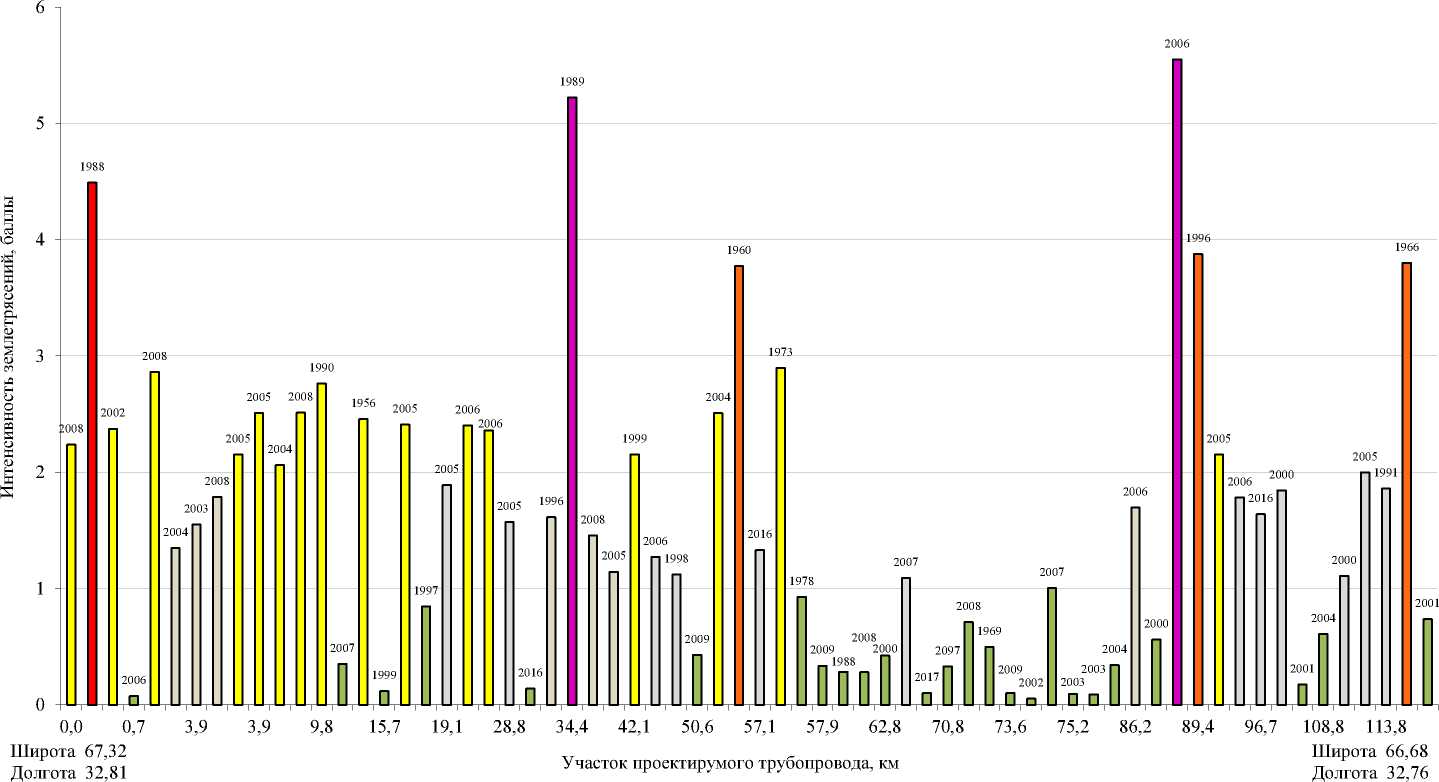

На представленном графике (рис. 4) указаны год, интенсивность каждого землетрясения; начало и конец исследуемого участка проектируемого трубопровода с координатной привязкой; конкретные точки трубопровода, принявшие бы на себя значительную часть энергии землетрясений.

На участках, определенных в результате линеаментного анализа топографической карты, в непосредственной близости от линии нивелирования, а также с учетом натурных условий георадарной съемки были выполнены георадиолокационные исследования (с использованием GPS) и проведен анализ полученных данных (рис. 5 и 6).

Исследования структуры приповерхностной зоны земной коры проведены с помощью георадарных комплексов: 1) среднечастотного Ramac GPR/X3M (глубина зондирования 30–40 м); 2) низкочастотного ЛОЗА-1Н (глубина зондирования до 200 м). Объектами изучения являлись зоны разломов, сдвигов, надвигов, разрывов, различных структурных нарушений, геологические границы.

Радарограмма, полученная при обследовании участка района реки Канда (рис. 5), характеризовалась неоднородностью волновой картины. На профиле выделены структурные нарушения с различными глубиной залегания и ориентацией в пространстве. От начала до конца профиля определена граница скального основания, располагающаяся на глубине от 2 до 13 м. Меткой 1 на уровне профиля 490 м обозначен предполагаемый разлом. На уровне профиля 730 м выделяется подповерхностная структура, по морфологии и геофизическим характеристикам интерпретируемая как выступ основания к поверхности.

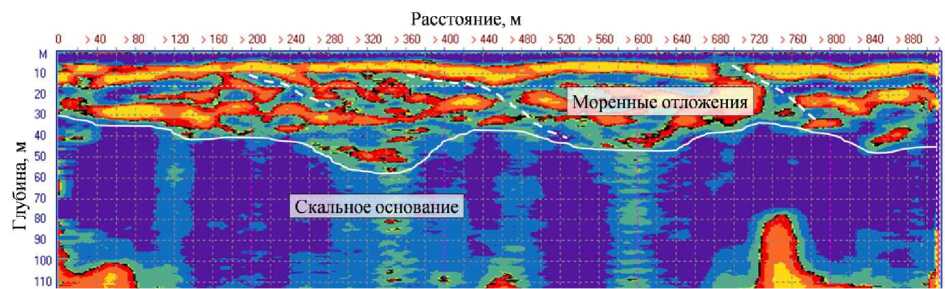

На исследуемом участке в ходе георадарного обследования выделены толщи моренных отложений до глубины 30–40 м, предполагаемые структурные нарушения и подстилающее неоднородное скальное основание, включающее участки, отличающиеся по своим физико-механическим свойствам (рис. 6).

Рис. 4. Рассчитанная интенсивность произошедших землетрясений относительно участка проекта трубопровода в районе Кандалакшской сейсмогенной зоны Fig. 4. The calculated intensity of the occurred earthquakes with respect to the pipeline project site in the Kandalaksha seismogenic zone

Расстояние, м О >40 >80 >120 >160 > 200 > 240 > 280 > 320 > 360 > 400 > 440 >480 > 520 > 560 > 600 > 640 > 680 > 720 > 760 >800

0 -

10 -

20 -

30 -

Рис. 5. Интерпретированная радарограмма (1 на рис. 2), полученная в результате георадарного обследования участка Беломорской сейсмогенной зоны (георадарный комплекс Ramac GPR/X3M, антенна 100 МГц): ориентация профиля – с запада на восток; синие линии – граница скального основания и предполагаемые структурные нарушения

Fig. 5. The interpreted radarogram (1 in Fig. 2) obtained after the georadar survey of the Belomorskaya seismogenic zone. The profile was oriented from west to east. The blue lines indicate the boundary of the rock base and the supposed structural disturbances. Georadar complex Ramac GPR / X3M, 100 MHz antenna

Рис. 6. Интерпретированная радарограмма (2 на рис. 2), полученная в результате георадарного обследования участка Беломорской сейсмогенной зоны (георадарный комплекс ЛОЗА-1Н, антенна 10 МГц): ориентация профиля – с юго-запада на северо-восток; белые штриховые линии – предполагаемые структурные нарушения; белая сплошная линия – граница скального основания

Fig. 6. The interpreted radarogram (2 in Fig. 2) obtained after the georadar survey of the Belomorskaya seismogenic zone. The profile was oriented from southwest to northeast. The white dashed lines indicate the supposed structural disturbances, the white solid line indicates the boundary of the rock base.

Georadar complex LOZA-1H, antenna 10 MHz

Результаты и обсуждение

В процессе сопоставления результатов линеаментного анализа топографической карты с результатами анализа геологического разреза по линии нивелирования определено, что из 10 линий предполагаемых разломов, выявленных в ходе линеаментного анализа и находящихся в непосредственной близости от 10 реперов геологического разреза, 7 соответствуют реперам, через которые проходят установленные разломы и геологические границы (рис. 3). Высокий процент совпадения результатов свидетельствует о правильности выбора метода определения разломов.

Согласно Своду правил 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы" проектирование линейной части трубопроводов, предназначенных для прокладки в районах сейсмичностью выше 6 баллов (для надземных трубопроводов) и выше 8 баллов (для подземных), необходимо выполнять с учетом сейсмических воздействий. В ходе расчетов по определению интенсивности сейсмособытий, произошедших в районе исследований в период 1956–2017 гг. (рис. 2), установлено, что их максимальная интенсивность не превышает 5,6 балла по шкале MSK-64. Следовательно, можно сделать вывод о том, что произошедшие сейсмособытия не оказали бы значимого воздействия на проектируемый трубопровод.

Из представленного графика распределения землетрясений (рис. 4) относительно проекта трассы трубопровода следует, что наибольшее число сейсмособытий интенсивностью 1,0–5,2 балла произошло в районе участка проектируемого трубопровода от 0 до 57 км, далее интенсивность произошедших землетрясений на участке 57–85 км становится значительно ниже и варьируется в диапазоне 0,1–1,1 балла, затем следует участок 85–115 км, где интенсивность резко возрастает до пикового значения в 5,6 балла; в среднем интенсивность составляет 2 балла. Таким образом, при проектировании, строительстве и эксплуатации трубопровода следует обратить особое внимание на участки, в районе которых произошло наибольшее количество землетрясений интенсивностью выше среднего значения, определенного по району исследований.

Анализ результатов георадарного обследования мест локализации разломов и геологических границ, установленных по литературным данным, подтверждает наличие подповерхностных структурных нарушений и геологических границ на участках измерений (рис. 5 и 6).

Исследования 2000–2020 гг. показали, что современная сейсмичность Беломорского региона в целом осталась неизменной и проявляется в виде землетрясений невысокой интенсивности при небольшой глубине залегания гипоцентров (рис. 1); отмечается отсутствие крупных всплесков сейсмической активности, и следует ожидать лишь незначительное ее повышение в регионе исследований в обозримом будущем. Сопоставление графика сейсмичности Беломорского региона с позицией выявленных палеосейсмодеформаций и очагов землетрясений исторического периода служит подтверждением этого тезиса (Морозов и др., 2019; Виноградов и др., 2016; Павленко, 2018).

Заключение

В процессе проведенного сопоставления результатов линеаментного анализа топографической карты и анализа геологического разреза по линии нивелирования определено, что полученные линеаменты совпадают по локализации с разломами и подповерхностными границами, обозначенными на геологическом разрезе.

Исходя из результатов расчета сейсмической интенсивности произошедших в районе исследований сейсмособытий, можно сделать вывод о том, что данные сейсмособытия не оказали бы значимого воздействия на проектируемый трубопровод, при этом следует обратить особое внимание на те участки, где произошло наибольшее количество землетрясений с показателями интенсивности выше среднего значения по району исследования.

Анализ георадиолокационных исследований слоистых природно-технических массивов позволяет с высокой точностью выделить слои насыпных и природных грунтов и пород, а также идентифицировать участки с аномальными физико-механическими свойствами, приразломные зоны и границу скального основания под мореной.

Исследуемый район не подвержен влиянию сильных землетрясений. Однако большое количество событий магнитудой до 4,5 (в совокупности с обширной деятельностью по изъятию полезных ископаемых из недр земли, что несомненно сказывается на сейсмической обстановке в районе исследований) является фактором, усложняющим проектирование, строительство и эксплуатацию промышленно-технических объектов. Результаты обработки и анализа литературных данных, а также георадиолокационных обследований подтверждают наличие многочисленных подповерхностных структурных нарушений и геологических границ на исследуемых участках сейсмогенной зоны.

Таким образом, в исследованном районе возможно осуществление промышленного строительства (в том числе линейно-протяженных объектов) с учетом ограничений, обусловленных полученными в ходе георадиолокационного анализа показателями сейсмичности Кандалакшско-Ботнического глубинного разлома.