Исследование связи спектральных резонансных структур с гармониками ионосферного альвеновского резонатора

Автор: Прикнер К., Фейгин Ф.З., Хабазин Ю.Г.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты моделирования ионосферного альфвеновского резонатора (ИАР) и сравнение результатов прохождения электромагнитных волн через ИАР к земной поверхности с динамическим спектром одновременных наблюдений спектральных резонансных структур (СРС). Для моделирования ИАР были использованы параметры ионосферы, полученные по измерениям программы СР-1 скандинавского радара EISCAT. На основе построенной модели ИАР были вычислены коэффициенты отражения RC ( f ) и прохождения TC ( f ) электромагнитных волн в частотной области 0-5 Гц. Наблюдаемые динамические спектрограммы СРС состоят из спектральных линий, у которых уверенно определяются частоты, временные вариации частот и расстояния между соседними резонансными линиями. Вычисленные частоты максимумов коэффициента прохождения сигналов TC к земной поверхности соответствуют наблюдаемым частотам динамического спектра СРС.

Ионосферный альфвеновский резонатор, коэффициенты отражения и прохождения, динамические спектры, спектральные резонансные структуры

Короткий адрес: https://sciup.org/142220298

IDR: 142220298 | УДК: 551.510.535 | DOI: 10.12737/szf-43201806

Текст научной статьи Исследование связи спектральных резонансных структур с гармониками ионосферного альвеновского резонатора

2003] . В работе [Гульельми, Потапов, 2017] показана связь появления СРС в обс. Монды с солнечным ветром. Кроме наблюдений на земной поверхности, были проведены наблюдения СРС на спутниках FREJA и FAST [Grzesiak, 2000; Chaston et al., 2002] . При исследовании связи СРС на земной поверхности с влиянием ИАР модель ионосферы строилась на основе известных численных моделей ионосферы и реальных ионосферных параметров, полученных с использованием ионозондов [Belyaev et al., 1999; Семенова, Яхнин, 2014] . В нашей работе для построения модели ионосферы были использованы реальные данные по ионосферной плазме, измеренные с помощью программы СР-1 скандинавского радара EISCAT, расположенного

Статья посвящается памяти известного чешского геофизика доктора Карела Прикнера и основана на неопубликованных ранее результатах, полученных К. Прикнером совместно с соавторами.

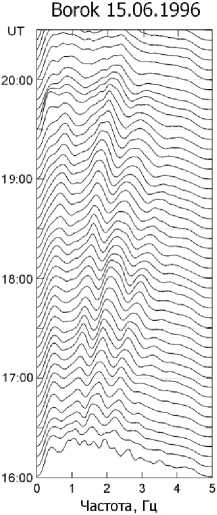

Рис. 1. Типичный динамический спектр СРС, зарегистрированный в обс. Борок 15.09.1996 г.

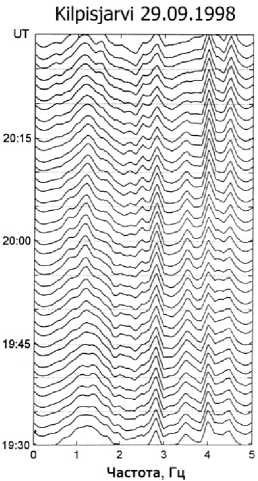

Рис. 2. Интервал динамического спектра СРС 19.30– 20.30 UT 21 сентября 1998 г., наблюдавшегося на геофизической станции Кильписъярви (Финляндия).

вблизи ст. Кильписъярви, на которой одновременно наблюдались СРС. Цель нашей работы состояла в количественном описании спектров СРС, возникающих при прохождении электромагнитных волн в частотном диапазоне 0–5 Гц через ионосферу к земной поверхности под влиянием альфвеновского резонатора.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА

ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ, ОСНОВАННОГО НА ДАННЫХ ВЕРТИКАЛЬНОГО ИОНОСФЕРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ СКАНДИНАВСКИМ РАДАРОМ EISCAT

Для исследования динамического спектра СРС мы используем метод численного моделирования, подробно описанный в работах [Prikner, Vagner, 1983, 1991] . Этот метод применялся также для объяснения формирования спектров геомагнитных пульсаций [Prikner et al., 2000; Mursula et al., 2000] . Для анализа был выбран интервал динамического спектра СРС 19:30–20:30 UT 21 сентября 1998 г., наблюдавшегося на геофизической станции Кильписъярви

Φ=69.02° N, λ=20.86° E, L=5.9.

Указанный интервал динамического спектра показан на рис. 2. Для этого временного интервала имеются результаты измерения вертикального профиля ионосферных плазменных параметров, полученные программой CP-1 радара EISCAT. Применяемый метод численного моделирования дает возможность получить значения частот сигналов ИАР, а также значения E и В электрических и магнитных волновых полей как на земной поверхности, так и на любом высотном уровне ИАР. Для моделирования распространения волн в ионосферном альфвеновском резонаторе была выбрана однородная плоская альфвеновская волна частоты f с волновым вектором k, падающая на ионосферную стратифицированную магнитоактивную среду с внешним геомагнитным полем BE. Предполагается, что k^Be . При таком выборе направления распространения альфвеновская волна представляет собой левополяризованную L-моду. Основными исходными параметрами при моделировании ионосферной среды служили реально наблюдаемые радаром EISCAT высотные профили электронно-ионной плотности квазинейтральной ионосферы Ne(z), профили эффективной ионной массы полного состава плазмы и профили эффективных ионных и электронных столкновений [Prikner et al., 2001]. При моделировании вычислялись амплитуды полного волнового поля (E, В). В результате были определены величины коэффициентов прохождения и отражения, которые являются важными характеристиками ИАР.

Коэффициент прохождения ( TC ) на частоте f у земной поверхности определяется по горизонтальным компонентам амплитуды волнового поля B :

TC ( f ) = Bh ( f , z = 0)/ Bh inc( f , z max ), (1)

где Bh — горизонтальная компонента волны, прошед-inc шей на поверхность, Bh — горизонтальная компонента амплитуды волны, падающей на ионосферу.

Коэффициент отражения RC на верхней границе ионосферы z = z max (предполагаемой верхней границе ИАР)

RC ( f ) = Bh ref l ( f , z max )/ Bh inc( f , z max ), (2)

refl где Bh — горизонтальная компонента амплитуды волны, отраженной в магнитосферу, на высоте z=zmax. Для реального ИАР верхняя граница определяется резким градиентом альфвеновской скорости

V A , зависящей от плотности ионов, и может быть выбрана равной z max = 2000 км. Из уравнений (1) и (2) следует, что TC и RC — это горизонтальные амплитуды, нормированные на амплитуду падающей волны.

Программа EISCAT CP-1 измеряет вертикальные профили ионосферных плазменных параметров над Tromsø (Norway, φ = 69.66° N, λ = 18.95° E) вблизи ст. Кильписъярви. Измерения программой EISCAT СР-1 проводились только до высоты z 1 =600 км, поэтому для построения ИАР до высоты z max =2000 км, данные EISCAT СР-1 были дополнены соответствующими данными модели ионосферы IRI-95. В соответствии с этой моделью спад плотности ионосферной плазмы близок к экспоненциальному, поэтому была выбрана аппроксимация распределения плотности в виде

N e ( z )= N e ( z 1 )10– a ( z – z 1)

с показателем a =1.95·10–3 км–1.

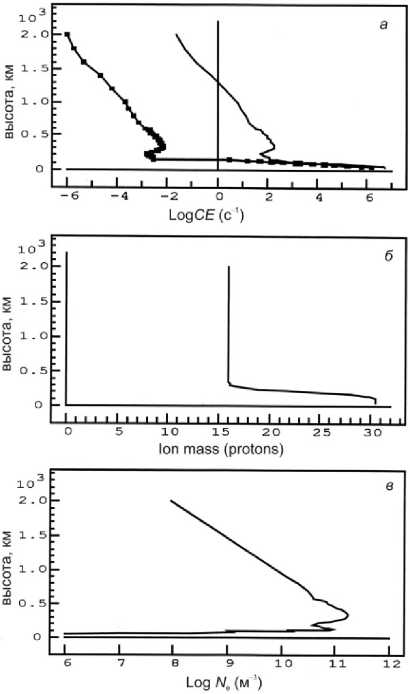

На рис. 3, а показаны высотные профили ионной (маркированная линия) и электронной (сплошная линия) эффективных частот столкновений. На высотах выше уровня z >600 км, достигаемого радаром EISCAT, эффективные частоты построены на основе высотных профилей электронной и ионной плотностей и температуры модели IRI. На рис. 3, б показан высотный профиль предполагаемой эффективной ионной массы в единицах массы протона,

Рис 3 . Высотные профили ионной (маркированная линия) и электронной (сплошная линия) эффективных частот столкновений ( а ); эффективной ионной массы в единицах массы протона ( б ); электронно-ионной плотности ( в ) вплоть до z max=2000 км (район Кильписъярви, 20:00 UT 21 сентября 1998 г.)

на рис. 3, в — вертикальный профиль электронноионной плотности до z max =2000 км, соответствующий району Кильписъярви в 20:00 UT 21 сентября 1998 г.

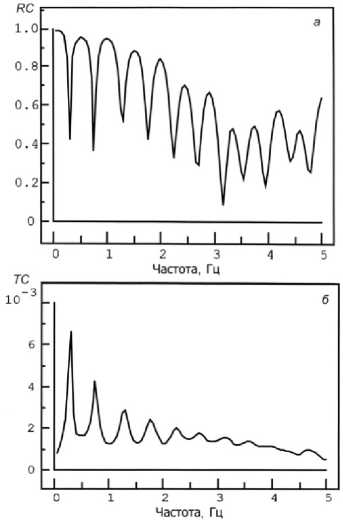

С помощью указанных профилей были вычислены TC ( f ) и RC ( f ) в диапазоне частот 0–5 Гц. На верхней границе области ИАР при z max =2000 км предполагалось падение альфвеновской волны на ионосферу с наклоном внешнего магнитного поля под углом I =77 к ионосфере, что соответствует условиям ст. Кильписъярви. На рис. 4, а , б показаны результаты численной модели —частотные зависимости RC ( f ) и TC ( f ) соответственно. Эти нормированные кривые горизонтальной амплитуды демонстрируют явно выраженные ряды гармоник выше фундаментальной частоты ИАР f 0~0.3 Гц; минимумы RC совпадают с максимумами TC . Отметим, что RC <1 для всех частот, тогда как TC ( f ) может принимать любые значения из-за возможного резонансного усиления сигнала в ионосферном альфвеновском резонаторе [Prikner, Vagner, 1990] .

На рис. 4 видна серия высших гармоник на частотах 0.75, 1.30, 1.75, 2.25, 2.70, 3.15, 3.60, 4.00 и 4.45 Гц. Большая их часть видна на рис. 2, представляющем динамический СРС-спектр сигнала на ст. Киль-писъярви. Здесь максимумы спектров мощности сигналов расположены на частотах 0.7, 1.2, 1.7, 2.4, 2.8, 3.3, 3.7, 4.1, и 4.5 Гц. Они близко соответствуют максимумам СРС, которые, по всей вероятности, являются результатом воздействия ИАР на исходный шумовой электромагнитный сигнал, распространяющийся вниз к ионосфере из отдаленных районов магнитосферы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлены результаты исследования спектральных резонансных структур в частотной области 0–5 Гц, обусловленных ионосферным альфве-новским резонатором. Близость результатов числен-

Рис. 4 . Частотные зависимости коэффициентов отражения RC ( f ) ( а ) и прохождения TC ( f ) ( б ) в 20:00 UT 21 сентября 1998 г.

ного моделирования ионосферной фильтрации, основанного на данных радара EISCAT, и одновременного наблюдения СРС на ст. Кильписъярви 21 сентября 1998 г. позволяют сделать вывод, что наблюдаемые СРС являются прямым следствием прохождения магнитосферного электромагнитного шума в частотном диапазоне 0–5 Гц через фильтр ионосферного альфвеновского резонатора.

Работа выполнена при поддержке гранта Программы Президиума РАН № 28 и государственного задания ИФЗ РАН.

Список литературы Исследование связи спектральных резонансных структур с гармониками ионосферного альвеновского резонатора

- Гульельми А.В., Потапов А.С. Влияние межпланетного магнитного поля на УНЧ-колебания ионосферного резонатора//Космические иссл. 2017. Т. 55, № 4. С. 263-267.

- Семенова Н.В., А.Г. Яхнин. Резкое изменение резонансной структуры в спектре электромагнитного шума в герцовом диапазоне во время суббури // Геомагнетизм и аэрономия. 2014. Т. 54. С. 341-347.

- Belyaev P.P., Polyakov S.V., Rapoport V.O., Trakhtengertz V.Y. Experimental studies of resonance structure in the spectrum of atmospheric electromagnetic background noise in the range of short-period geomagnetic pulsations//Radiophysics and Quantum Electronics. 1989. V. 32. P. 491-498.

- Belyaev P.P., Polyakov S.V., Rapoport V.O., Trakhtengertz V.Y. The ionospheric Alfvén resonator//J. Atmos. Terr. Phys. 1990. V. 52. P. 781-788.

- Belyaev P.P., Bosinger T., Isaev S.V., Kangas J. First evidence at high latitudes for the ionospheric Alfvén resonator//J. Geophys. Res. 1999. V. 104. P. 4305-4317.

- Chaston C.C., Bonell J.W., Carlson C.V., et al. Electron acceleration in the ionospheric Alfvén resonator//J. Geophys. Res. 2002. V. 107. 1029/2002JA009272

- DOI: 10.1029/2002JA009272

- Grzesiak M. Ionospheric Alfven Resonator//Geophys. Res. Lett. 2000. V. 27. P. 923-926.

- Mursula K., Prikner K., Feygin F.Z., et al. Non-stationary Alfvén resonator: new results on Pc1 pearls and IPDP events//J. Atmosph. Solar-Terr. Phys. 2000. V.62. P. 299-309.

- Pokhotelov O.A., Khruschev V., Parrot V., et al. Ionospheric Alfvén resonator revisited. Feedback instability // J. Geophys. Res. 2001. V. 106. P. 25813-25824.

- Pokhotelov O.A., Feygin F.Z, Khabazin Yu.G., et al. Observations of IAR spectral resonance structures at a large triangle of geophysical observatories//Proc. XXVI Annual Seminar "Physics of Auroral Phenomena". Apatity, 2003. P. 123-126.

- Prikner K., Vagner V. Numerical modeling of the ionospheric filtration of an ULF micropulsation signal//Studia Geophysica et Geodaetica. 1983. V. 27. P. 173-190.

- Prikner K., Vagner V. The ionosphere as an Alfvén resonator in the Pc1 micropulsation range//Studia Geophysica et Geodaetica. 1990. V. 34. P. 342-361.

- Prikner K., Vagner, V. Numerical solution to the problem of ionospheric filtration of ULF waves in the Pc1 range. The total wave field inside the ionospheric transition layer // Studia Geophysica et Geodaetica. 1991. V. 35. P. 90-99.

- Prikner K., Mursula K., Feygin F.Z., et al. Non-stationary Alfvén resonator: vertical profiles of wave characteristics//J. Atmosph. Solar-Terr. Phys. 2000. V. 62. P. 311-322.

- Prikner, K., Mursula K., Kangas J., Feygin F.Z. Ionospheric Alfvén resonator control over the frequency-variable Pc1 event in Finland on May 14, 1997//Studia Geophysica et Geodaetica. 2001. V. 45. P. 363-381.

- Yahnin A.G., Semenova N.V., Ostapenko A.A., et al. Morphology of the spectral resonance structure of the electromagnetic background noise in the range of 0.1-4 Hz at L=5.2//Ann. Geophys. 2003. V. 21. P. 779-786.