Исследование технологических параметров строения зерна пшеницы для процесса шелушения

Автор: Невзоров В.Н., Салыхов Д.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология продовольственных продуктов

Статья в выпуске: 10, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - определение биотехнологических размерных характеристик, формирующих наружное и внутреннее строение зерна, для разработки конструктивных параметров новой роторно-лопастной шелушильной машины. Представлены результаты анализа технологий и оборудования для выделения и сбора отдельных фракций из строения зерна. Установлено, что в связи с высоким спросом и непрерывным ростом мировых цен на масло, полученное из зародыша, в зарубежных странах и России активно разрабатываются новые технологии и оборудование для выделения и сбора зародыша при шелушении зерна пшеницы, причем в разрабатываемых конструкциях рабочих органов шелушения используется абразивный инструмент, что приводит к увеличению отходов от процесса шелушения. Для разработки нового оборудования поэтапного шелушения без использования абразивных органов шелушения были выполнены экспериментальные исследования по определению толщины плодовой и семенной оболочек, алейронового и субалейронового слоев и размера зародыша. Результаты собранного экспериментального материала были обработаны статистическими методами, при этом были получены значения параметров нормального закона распределения, а теснота связи между экспериментальными и теоретическими параметрами проверялась по хи-квадрату Пирсона. Результаты обработки статистического экспериментального материала позволили получить средние величины и среднеквадратические отклонения по диаметру зерна в центральной части, по длине зерна, толщине плодовой и семенной оболочек, алейронового и субалейронового слоев и зародыша, что позволило, с учетом среднего значения исследуемого параметра и среднеквадратического отклонения, определить конструктивные параметры в виде рабочих зазоров для шелушения зерна по новой технологии.

Зерно пшеницы, строение зерна, поэтапная технология, биотехнологические параметры, шелушение

Короткий адрес: https://sciup.org/140250525

IDR: 140250525 | УДК: 664.72 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-10-198-204

Текст научной статьи Исследование технологических параметров строения зерна пшеницы для процесса шелушения

Введение. В мировой практике проводится широкое внедрение новых технологий повышения качества шелушения, сбор отдельных составляющих зерна с высокими полезными свойствами и увеличением выхода муки, что востребовано пищевой промышленностью и является актуальным. Наиболее распространенным направлением таких исследований является использование процесса обработки зерна на этапе подготовки его к помолу, известного за рубежом под названием «debraninig», поэтому используемые машины для шелушения зерна за рубежом называют дебраннеры, и процесс шелушения зерна на этих машинах осуществляется за счет применения абразивных рабочих органов, которые в процессе шелушения удаляют плодовые и семенные оболочки, алейроновые и субалейроновые слои, зародыши и часть эндосперма (мучнистое ядро) в отруби. Наибольшее распространение за рубежом и в России нашли дебраннеры фирм BULLER и PROCOP [1–3]. В настоящее время за рубежом массово внедряются технологии и оборудование для отбора зародыша из общей массы отрубей. Получаемое пшеничное масло из зародыша непрерывно растет в цене и находит широкое применение в медицинской, косметической и парфюмерной отраслях промышленности. По данным [2], в Англии для отделения зародыша при подготовке зерна к помолу используют аб- разивные обдирочные устройства, а при помоле твердой пшеницы – специально разработанный ударный аспиратор, устанавливаемый после вторичного отволаживания. По данным [1], в Венгрии разработан новый подход к отбору зародыша с помощью машины, при работе которой по разработанной технологии зерно пшеницы разрезается на 3 части. Содержащая зародыш часть зерновки направляется в вертикальную камеру, в которой щетками зародыш счищается и в последующем отделяется в специальной зародышеотделительной машине. В России в последние годы широкое распространение находят шелушильно-шлифовальные машины А1-3ШН-3, которые также используют абразивный рабочий инструмент обдирки. Результаты исследований шелушения зерна пшеницы с использованием абразивного рабочего органа показали, что при использовании абразивного инструмента в отруби уходит до 25 % массы шелушенного зерна. Так как в России растет спрос на зародыши зерна пшеницы [2], разработан способ получения пшеничного зародыша в подготовительном отделении, выделение зародыша происходит при подготовке зерна к помолу из продуктов первого и (или) повторного шелушения на обоечных машинах путем просеивания проходового продукта на виброситах. Анализ применяемых технологий и оборудования в России и зарубежных странах [4, 5] по по- лучению отдельных фракций продуктов шелушения, в том числе и зародыша, показал, что для разработки технологии пооперационного шелушения зерна пшеницы и отдельного сбора продуктов шелушения необходимо выполнить научные работы по определению технологических размерных характеристик, формирующих строение зерна, определяющих конструктивные параметры новой универсальной роторнолопастной шелушильной машины.

Выполненные исследования по определению толщины слоя плодовых и семенных оболочек, алейроновых и субалейроновых слоев и размера зародыша позволили определить основные параметры роторно-лопастного шелу-шителя по патенту РФ № 2709719 «Машина для шелушения зерна» [6].

Цель исследования . Определение технологических размерных характеристик, формирующих наружное и внутреннее строение зерна, для разработки конструктивных параметров новой роторно-лопастной шелушильной машины.

Задачи: выполнить экспериментальные работы и собрать статистические материалы по толщине слоев плодовых и семенных оболочек, алейронового и субалейроновых слоев и размерам зародыша; провести статистическую обработку полученного экспериментального материала и получить закономерности изменения изучаемых величин; на основе установленных параметров средних величин толщины слоя плодовых и семенных оболочек, алейроновых и субалейроновых слоев и размера зародыша разработать предложения по технологическим конструктивным параметрам для новой роторно-лопастной шелушильной машины.

Объекты и методы исследования . Объектом исследования для разработки технологии поэтапного шелушения является зерно пшеницы сорта Новосибирская 15. Исследование строения зерна пшеницы производилось по ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия»; отбор проб по ГОСТ Р 50436-92 «Зерновые. Отбор проб»; измерение линейных величин - по ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики( методы) измерений»; обработка экспериментальных материалов - по ГОСТ Р 50779.0 «Статистические методы. Основные положения».

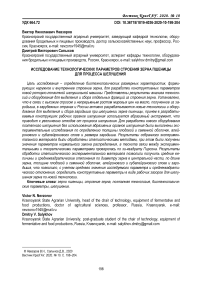

Результаты исследования и их обсуждение . По результатам анализа научнотехнической литературы [3, 5, 7] по строению зерна пшеницы и количественных параметров шелушения было определено, что масса плодовых оболочек составляет 4–6 % от веса зерна, а семенные оболочки относительно легки, и их масса составляет 2–2,5 %, масса алейронового слоя составляет 4-9 %, масса субалейронового слоя - 6-12 %. Зародыш пшеницы находится на остром конце зерна, представляет собой ту часть зерна, из которой развивается новое растение. Учитывая целевое пищевое назначение применения различных фракций шелушения, для проведения экспериментальных работ была составлена общая схема поэтапного определения основных параметров, определяющих строение зерна, необходимых для разработки конструкции нового типа роторно-лопастного шелушителя (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема определения биотехнологических параметров зерна пшеницы: l – длина зерна, мм; d – диаметр зерна, мм; – толщина плодовых и семенных оболочек, мкм;

– толщина алейроновых и субалейроновых слоев, мкм; – диаметр эндосперма, мкм;

– диаметр зародыша зерна, мкм

Для выбора закона распределения при обработке случайных величин статистические эс-периментальные данные обрабатывались по специальным программам для определения коэффициента вариации (V); при условии, что коэффициент вариации статистического ряда был равен (V= 0,3–0,5), такие статистические ряды обрабатывались по нормальному закону распределения [8, 9] .

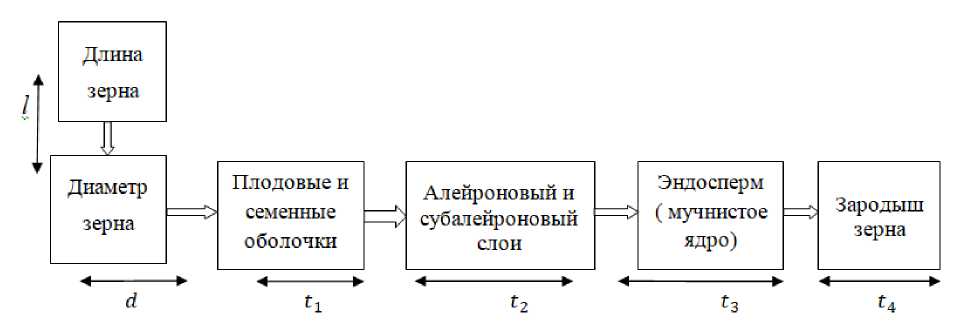

Результаты обработки размеров диаметра зерна пшеницы показали, что при коэффициенте вариации V=0,36 дальнейшая обработка экспериментального материала может производиться по нормальному закону распределения, экспериментальные и теоретические параметры которого представлены на рисунке 3.

Рис. 2. Экспер е ментальные и теоретические параметры нормального закона распределения по диаметру зерна, мм

Теоретическая функция нормального закона распределения, полученная после обработки статистического экспериментального материа- ла, и ее параметры, используемые для расчета кинематических зазоров в роторношелушильной машине, отражены в следующей формуле:

( tj-3 , 7 ) 2

·e 2·о, ,

f( ) = 0,35√2 71

где t[ – текущее значение параметра в статистическом ряду; ̅ – среднее значение параметра – 3,7; e – основание натурального логарифма – 2,71; 71 - математическая постоянная, равная отношению длинны окружности к ее диаметру –

3,14; 6 - среднее квадратичное отклонение случайное величины – 0,35.

Оценка тесноты связей между экспериментальными и теоретическими параметрами производилась по хи -квадрату – критерию Пирсона и для параметров экспериментальных и теоретических зависимостей, приведенных на рисунке 3, X ф =6,78 ≤ xst =9,5 , что показывает, что гипотеза о нормальности распределения случайных чисел согласуется с наблюдениями при доверительной вероятности 0,95 [9].

Результаты статистической обработки экспериментальных данных по нормальному закону распределения для основных размерных параметров, определяющих строение зерна, представлены в таблице.

Результаты статистической обработки экспериментальных данных

|

Параметр |

Размерность |

Среднее значение параметров |

Среднеквадратичное отклонение случайных величин |

Фактическое значение критерия Пирсона (хи-квадрат) |

Стандартн-ное значение критерия Пирсона (хи-квадрат) |

|

Длина зерна |

мм |

6,2 |

0,48 |

7,1 |

11,1 |

|

Диаметр зерна |

мм |

3,7 |

О,35 |

6.78 |

9,5 |

|

Толщина плодовых и семенных оболочек |

мкм |

37,7 |

6,7 |

9,3 |

12,6 |

|

Толщина алейронового и субалейроновых слоев |

мкм |

30,7 |

3,31 |

8,9 |

11,1 |

|

Размер зародыша |

мкм |

741,1 |

136 |

12,2 |

13,6 |

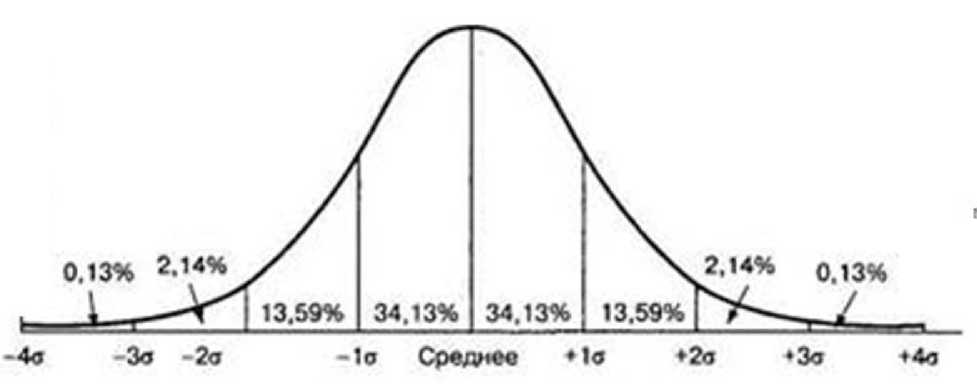

Для практического использования результатов статистической обработки, приведенных в таблице, необходимо использовать нормативные данные по процентной величине площадей, занимаемых величинами среднеквадратическо го отклонения, от средней величины, приведен ной на рисунке 3 [8].

Рис. 3. Площади отклонений среднеквадратического от среднего значения для нормального закона распределения

Анализ параметров по процентному распределению площадей (рис. 3) показывает, что для обработки крупных по диаметру зерен зазор между рабочими органами вычисляется как ( ̅ +3 8), а для мелких( ̅ -3 6). Кроме того, возможны и другие варианты формирования рабочих зазоров при шелушении зерна пшеницы. Так, например, возможен вариант зазора для включения в процесс шелушения параметра, определяемого как ( ̅ +3 6+ ( - 16), при этом в процессе шелушения возникают потери массы зерна у крупных зерен, но увеличиваются общие объемы переработки.

При установлении зазора по средней величине определенного параметра строения зерна шелушению подвергается 54,99 % зерна, при установлении величины «плюс – минус среднеквадратическое отклонение» шелушению подвергается 89,12 % зерна, но при этом возникают дополнительные потери в виде отрубей от увеличения объемов снятия оболочек. Таким образом, определение технологического зазора необходимо производить с учетом возможных потерь при уменьшении или увеличении зазора, определяющих процент шелушения зерна в зависимости от диаметра зерен пшеницы и их отклонений от среднего значения у разных сортов.

Выводы

-

1. Модернизация оборудования для шелушения зерна пшеницы требует выполнения научно-исследовательских работ по обоснованию рабочих зазоров в новых шелушильных машинах путем установления закономерностей изменения толщины срезаемого слоя с поверхности пшеницы в зависимости от диаметра зерна.

-

2. Выполнены экспериментальные исследования по сбору и обработке материалов по основным технологическим параметром зерна пшеницы для шелушения, которые показали, что распределения случайных величин замеров подчиняются нормальному закону распределения, а средние величины по длине зерна равны 6,2 мм, диаметру 3,7 мм, толщине плодовых и семенных оболочек 37,7 мкм, алейронового и субалейронового слоев 30,7 мкм, зародыша – 741,1 мкм.

-

3. Установлено, что величину технологического зазора необходимо рассматривать на многовариантной основе по площади отклонений от средней величины параметра. Так, например, при установлении зазора по средней величине шелушению подвергается 54,99 % зерна, при установлении величины «плюс – минус среднеквадратическое отклонение» шелушению подвергается 89,12 % зерна, но при этом возникают дополнительные потери в виде отрубей от увеличения объемов снятия оболочек. Таким образом, определение технологического зазора необходимо производить с учетом возможных потерь при уменьшении или увеличении зазора, определяющих процент шелушения зерна в зависимости от диаметра зерен пшеницы и их отклонений от среднего значения у разных сортов.

Список литературы Исследование технологических параметров строения зерна пшеницы для процесса шелушения

- Пархоменко Н.А., Эдельман А.М. Получение кормового пшеничного зародыша на мельничных предприятиях // Хранение и переработка зерна. 1968. Вып. 2. С. 18-22.

- Айзикович Л.Е., Абрамова А.Н. Извлечение зародыша при сортовых помолах пшеницы на мельницах за рубежом // Вестник технической и экономической информации. 1964. № 7. С. 18-21.

- Егоров Е.А., Мельников Е.М., Максимчук Б.М. Технология муки и комбикормов. М.: Колос, 1984. 376 с.

- Салыхов Д.В., Невзоров В.Н., Мацкевич И.В. Совершенствование технологии переработки зерна пшеницы на роторно-лопастном шелушителе // Вестник КрасГАУ. 2020. № 3. С. 157-163.

- Разработка нового оборудования для переработки зерна пшеницы в регионах Сибири / В.А. Самойлов, В.Н. Невзоров, А.И. Ярум [и др.] // Концепция устойчивого развития науки третьего тысячелетия: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Красноярск, 2016. С. 76-80.

- Пат. 2709719 RU, МПК В02В 5/02. Машина для шелушения зерна / Невзоров В.Н., Мацкевич И.В., Тепляшин В.Н., Кавкин Р.В., Салыхов Д.В. Заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный университет"; № 2018130591; заявл. 22.08.2018; опубл. 19.12.2019.

- Оптимизация технологического процесса шелушения зерна пшеницы / В.Н. Невзоров, Е.Н. Кожухарь, Д.В. Салыхов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. Краснодар, 2018. № 1. С. 78-83

- Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М.: Высшая школа, 2004. 228 с.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. 352 с.