Исследование технологии изготовления конструкции дефлектора на основе монокристалла парателлурита

Автор: Писаревский Ю.В., Вишняков А.В., Гуров А.В.

Журнал: Мировая наука @science-j

Рубрика: Естественные и технические науки

Статья в выпуске: 7 (40), 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрены особенности технологии изготовления АО-дефлектора(АОД) на основе монокристалла TeO2. Кристалл TeO2 имеет исключительно большое по величине акустооптическое качество, высокую прозрачность. В статье рассмотрены основные характеристики АОД. Проанализированы основные факторы, влияющие на широкополосность дефлектора: селективность акустооптического взаимодействия, ограниченность полосы акустических частот пьезопреобразователя и конечность частотной полосы электрического согласования параметров преобразователя с генератором высокочастотной мощности.

Дефлектор, монокристалл, акустооптика пьезопреобразователь

Короткий адрес: https://sciup.org/140265717

IDR: 140265717 | УДК: 548.55

Текст научной статьи Исследование технологии изготовления конструкции дефлектора на основе монокристалла парателлурита

Акустооптика(АО) – область науки и техники, основанная на дифракции света на акустических волнах в среде. По мере ее развития решаемые задачи менялись от исследования эффекта и создания простых функциональных устройств до использования их на практике и проектирования сложных систем на этой основе. Следует также заметить, что в оптоэлектронике и оптике технологическая революция вытеснила остальные и к настоящему моменту оставила только три практически значимых направления АО-исследований. Этими направлениями являются управление интенсивностью излучения (модуляторы), угловым положением луча (дефлекторы) и спектральным составом (фильтры).

Акустооптический дефлектор(АОД) относится к устройствам оптической обработки сигналов на объемных акустических волнах и может быть использован в АО анализаторах спектра, измерителях параметров радиосигналов СВЧ диапазона, а также в системах связи и радиолокации Одними из основных параметров АОД являются полоса акустических частот и угол сканирования, при которых реализуется высокая эффективность дифракции. Основными факторами, влияющими на широкополосность дефлектора, являются селективность акустооптического взаимодействия, ограниченность полосы акустических частот пьезопреобразователя и конечность частотной полосы электрического согласования параметров преобразователя с генератором ВЧ-мощности. Исследование связано с технологией изготовления акустического контакта в системе пьезопреобразователь — АО-кристалл. Совершенный акустический контакт в дефлекторе расширяет частотный диапазон работы пьезопреобразователя и значительно упрощает электрическое согласование преобразователя и генератора. Технический результат — увеличение точности позиционирования дифрагированного пятна, увеличение дифракционной эффективности [2].

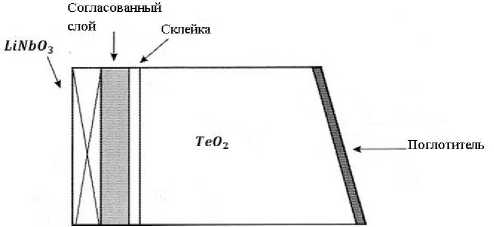

В работе пьезопреобразователь был акустически согласован с АО-кристаллом. Механический и акустический контакт пьезопреобразователя и AO-кристалла осуществлялся клеевым соединением. На рис. 1 показана акустическая схема разработанного С. Н. Антоновым дефлектора.

Кристалл ТеO2 и пьезопреобразователь изготавливались по отдельности.

Парателлурит подвергался вакуумной металлизации.[1,4]

Рисунок 1- Схема акустооптической ячейки

Существует ставший уже классическим способ создания акустического контакта двух кристаллов и согласования акустических импедансов LiNbO3 , и ТеO2 , основанный на холодной вакуумной термокомпрессии с помощью индия. При данном методе пластина LiNbO 3 , значительной толщины полируется, с одной стороны, на которую затем в вакууме напыляется адгезионный слой, например, пленка хрома. Одновременно в вакууме и в той же камере наносится слой хрома и на торец кристалла ТеO2 . Затем на обе пленки хрома напыляется индий строго контролируемой толщины. После этого в вакууме происходит совмещение и сдавливание заготовки преобразователя и кристалла ТеO 2 . Следует отметить, что механизм, обеспечивающий совмещение и сдавливание двух кристаллов, сложен по конструкции. На поверхности индия в вакууме не образуются окисные пленки, поэтому индий легко диффундирует в единый и однородный слой. Затем пластина LiNbO 3 , прикрепленная к кристаллу ТеO 2 , шлифуется и полируется до необходимой толщины, определяющей резонансную частоту преобразователя. Наконец, кристалл парателлурита повторно помещается в вакуумную камеру, где на преобразователь напыляется второй электрод [1,7,8].

Оксид теллура (парателлурит) - один из наиболее эффективных АО кристаллов. Известны три фазы ТеO2: тетрагональная фаза со структурой рутила; орторомбическая фаза со структурой броакита; вторая тетрагональная фаза - искаженная структура рутила (парателлурит).

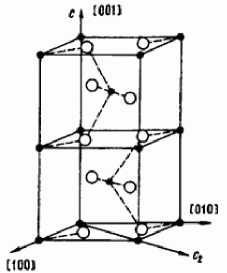

Парателлурит (точечная группа симметрии - пока единственная фаза ТеO2 полученная в виде искусственных монокристаллов. В структуре парателлурита атом теллура окружен шестью ионами кислорода, образующими искаженный октаэдр (рис. 2). Расстояния между парами ионов кислорода в таком октаэдре неодинаковы и составляют 0,191; 0,209 и 0,289 нм. Параметры решетки для этой фазы a = 0,4796 + 0,0002 нм и c = 0,7626 + 0,0002 нм.

Рисунок 2 -Структура парателлурита: C - ионы кислорода; C2 - ионы теллур

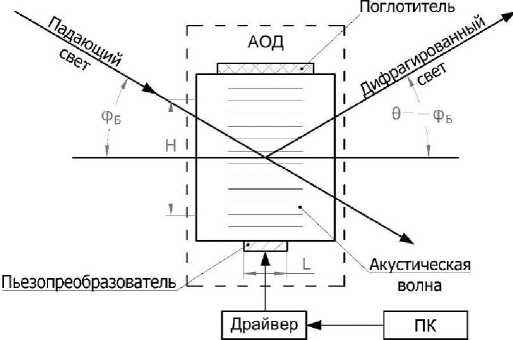

Кристаллы, выращенные методом Чохральского, обладают характерными особенностями внешней формы: при выращивании кристалла вдоль оси с [001], являющейся оптической осью, проявляется стремление кристалла ограняться гранями призмы. В результате на цилиндрической поверхности кристалла образуются риски, отмечающие выход на поверхность направлений. Из-за анизотропии скорости роста по направлениям(скорость роста по направлению гораздо ниже, чем по направлению области кристалла, разделенные рисками на цилиндрической поверхности, оказываются слаборазориентированными[5,6]. Между ними возникают малоугловые границы. Это сказывается на радиальном распределении примесей и, следовательно, на оптической однородности кристалла. При выращивании кристаллов парателурита нередко возникают дефекты его структуры. Определим следующие эксплуатационно-технические параметры АОС (рис. 3):

основные

Рисунок 3 – Схема и состав однокоординатной АОС, где L – длина АО взаимодействия, Н – апертура излучения, φБ – угол Брэгга

1. Длина волны излучения λ 0 – рабочая длина волны, для которой разрабатывается конструкция дефлектора.

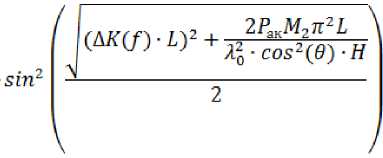

2. Дифракционная эффективность или коэффициент оптической передачи (КОП) определяется, как отношение интенсивности света в сканируемом дифракционном порядке к интенсивности падающего излучения. КОП равен произведению дифракционной эффективности η света на звуковой фазовой решетке и пассивного пропускания света дефлектором. КОП является функцией величины угла сканирования (частоты звука) и акустической мощности. Обычно этот коэффициент

меняется в пределах полосы частот управляющего сигнала с минимальным значением на краях полосы частот.

КОП = у

‘о

ЗР^М^Ч

A^-cos2^) ■ Н

где I0 интенсивность падающей световой волны, а I1 – интенсивность дифрагированной световой волны (полезный отклонённый свет), ΔK(f) – замыкающий вектор, введённый для удобства дальнейших расчетов, L – длина АО взаимодействия по оси Z, Н – размеры области АО взаимодействия в направлениях, перпендикулярных оси Z (значения Н должны превосходить световой диаметр светового излучения), λ0 – длина волны лазерного света в вакууме, Ө– угол дифракции внутри кристалла, М2 – коэффициент АО качества. Величина М2 содержит все физические свойства парателлурита, связанные с акустооптическим взаимодействием, Рак – мощность звуковой волны.

-

3. Угол сканирования определяется как диапазон углов сканирования, в пределах которого КОП не уменьшается ниже определенного предела, определяемого требованиям к АОС.

-

4. Шаг сканирования равен угловому расстоянию между двумя соседними положениями сканируемого излучения. Отношение диапазона углов сканирования к шагу сканирования с учетом выбранного критерия разрешения определяет число разрешимых положений.

-

5. Быстродействие АОД временем, необходимым для заполнения световой апертуры Н дефлектора звуковой волной: τ=Η/ν, где v – скорость звука в светопроводе.

-

6. Угловая точность определяется, как стабильность углового положения сканируемого луча при подаче определенной управляющей команды. [3]

Принцип действия АОС основан на явлении дифракции лазерного излучения на «толстой» фазовой дифракционной решетке – периодическим изменением коэффициента преломления некоторой среды – создаваемым ультразвуковой волной. При распространении происходит дифракция излучения на этой решетке.

Если протяженность решетки достаточно велика, то может реализоваться так называемый режим дифракции Брэгга. В этом режиме большая часть энергии дифрагированного излучения переходит только в один дифракционный порядок. Угловое положение этого порядка зависит от периода фазовой решетки и, следовательно, может меняться при изменении частоты ультразвуковой волной (сканирование). Интенсивность этого порядка зависит от амплитуды диапазона изменений показателя преломления среды и определяется мощностью ультразвуковой волны. [5]

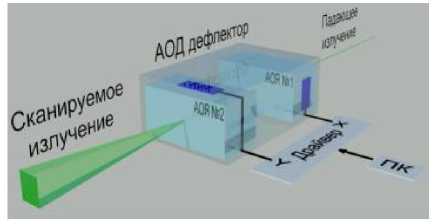

Схематически конструкция и состав однокоординатной АО сканирующей системы в режиме дифракции Брэгга показан на рисунке 4. Падающее излучение апертуры Н дифрагирует на фазовой дифракционной решетке, которое создается в кристалле ультразвуковой волной. Ультразвуковая волна, создающая фазовую дифракционную решетку, с которой взаимодействует лазерное излучение, создается в АО кристалле пьезоэлектрическим преобразователем, соединенным с АО средой по специальной технологии. Возбуждение звуковых волн происходит при подаче на электроды преобразователя высокочастотных сигналов от генератора синусоидальных сигналов. Чтобы реализовать режим бегущей звуковой волны, на противоположную грань кристалла наносится акустический поглотитель.

Сам генератор синусоидальных сигналов состоит из устройства генераторации и широкополосного усилителя мощности. Генератор выполнен на основе синтезатора с программным управлением по частоте генерации, также выходной мощности для получения максимального уровня КОП в диапазоне углов сканирования. Усилитель повышает уровень электрической мощности до требуемого уровня. Для пространственного сканирования (координаты X и Y) в двухкоординатном дефлекторе последовательно располагаются 2 ортогональные АО ячейки. На рис. 4 условно показана схема двухкоординатного дефлектора с двухканальным генератором синусоидальных сигналов.

Рисунок 4 – Схема двухкоординатной АО сканирующей системы

Расчет анизотропных дефлекторов на основе монокристалла парателлурита проводится по следующему плану[4]:

-

1. Анализ векторных диаграмм, позволяющий выбрать

-

2. Решение волнового уравнения АО взаимодействия для расчета

оптимальную геометрию АО взаимодействия.

дифракционной эффективности в заданном диапазоне углов сканирования и выбора конструктивных параметров дефлектора. [3]

Для сканирующих систем основными характеристиками являются:

угловой диапазон отклонения, угловая точность сканирования,

скорость переключения,

но особенно важной

спектральный диапазон световых волн, потребляемая электрическая мощность, характеристикой является разрешающая способность, т.

е.

число

разрешимых световых элементов и дифракционная эффективность.

Список литературы Исследование технологии изготовления конструкции дефлектора на основе монокристалла парателлурита

- Антонов С.Н. Акустооптический дефлектор на кристалле парателлурита с использованием широкополосного клеевого акустического контакта // Акустический журнал -2017. Т.63. №4. с.364-370

- Блистанов А.А. Кристаллы квантовой и нелинейной оптики - М.: МИСИС, 2000. - 432 c.

- Мачихин А. С. Разработка методов акустооптической видеоспектрометрии и приборов на их основе для анализа пространственно-спектральной структуры объектов // автореферат дис. доктора технических наук: - Москва. 2019. - 37 с.

- Антонов С.Н. Акустооптический дефлектор - новый метод повышения эффективности и широкополосности // Журнал технической физики, 2016, том 86, выпуск 10. - с. 10

- Минкина Т.В., Брагина Е.А., Брыкалова А.А. Математические модели технологических процессов выращивания монокристаллов //Культура и общество: история и современность: материалы III Всероссийской (с межд.участием) науч.-практич. конференции /Филиал РГСУ. Ставрополь, 2014. С. 76-80.

- Минкина Т.В. Теоретические и методические основы моделирования процессов кристаллизации // "Экономический и информационный потенциал устойчивого развития регионов России" / Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции.- 2017. С. 93-96.

- Марченков Н.В., Благов А.Е., Ломонов В.А., Писаревский Ю.В., Ковальчук М.В. Изучение дефектной структуры кристалла парателлурита с помощью многоволновой дифракции и стандартной двухволновой дифрактометрии// Кристаллография. 2013. Т.58. №2. С.181.

- Таргонский А.В., Благов А.Е., Писаревский Ю.В., Просеков П.А., Элиович Я.А., Ковальчук М.В. Рентгеноакустическая дифрактометрия для контроля электронных компонент и материалов // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. 2013. Т. 13. № 1. С. 32-35.