Исследование влияния аутогенной тренировки на аутохронометрию младших школьников в условиях психоэмоциональной нагрузки

Автор: Алешина Л.И., Щербакова Т.Г., Ниналтовская Е.А.

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4 (93), 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты оценки длительности индивидуальной минуты (ДИМ) у учащихся младших классов с разными типами личности до и после психоэмоциональной нагрузки. Осуществлена оценка влияния занятий аутогенной тренировкой на аутохронометрию, что способствует углублению и расширению имеющихся представлений об особенностях психофизиологии учащихся и может учитываться в практической деятельности педагогов.

Аутохронометрия, школьники, психоэмоциональная нагрузка, аутогенная тренировка, длительность индивидуальной минуты

Короткий адрес: https://sciup.org/148329803

IDR: 148329803 | УДК: 612.18

Текст научной статьи Исследование влияния аутогенной тренировки на аутохронометрию младших школьников в условиях психоэмоциональной нагрузки

№ 4(93). 11 октября 2024 ■

Учет психического состояния ребенка является одной из актуальнейших проблем современной образовательной практики, которая призвана обеспечить физическое и психическое здоровье подрастающего поколения. По мнению ряда авторов, современная школа не в полной мере учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся, зачастую предъявляя к ним завышенные требования [4]. Несоответствие между ними и возможностями школьников может приводить к нарушениям адаптации и тревожным расстройствам. В связи с этим возрастает роль психогигиенических исследований, направленных на выявление тех особенностей учащихся, которые могут рассматриваться в качестве их личностных ресурсов, позволяющих поддерживать психическое здоровье школьника на оптимальном уровне.

Современным педагогам необходимо выявлять возможные источники угрозы психологической безопасности детей, уметь определять признаки стрессового состояния ученика и дифференцировать его как физиологическое или психологическое, а также по возможности блокировать стрессовые факторы или ослаблять степень их воздействия при помощи специальных приемов и технологий. Это делает необходимым поиск новых и эффективных способов воспитания, развития детей, а также стабилизации их психоэмоционального состояния и общего психического здоровья.

Колебания величины индивидуальной минуты, характеризующей внутреннее восприятие времени, может служить критерием оценки адаптивных возможностей организма учащегося, т. к. рядом авторов доказано, что психоэмоциональная нагрузка сопровождается различными хронобиологическими сдвигами [2, 5, 6]. Установлено, что для большинства испытуемых индивидуальная минута является относительно стойким показателем, но ее значения колеблются в пределах от 42 до 70 секунд. У здоровых людей длительность индивидуальной минуты варьирует в зависимости от степени приспособленности к существованию в окружающей среде. Показано, что люди с высокой адаптацией к нагрузкам (физическим, интеллектуальным, эмоциональным) способны «растягивать» время, тогда как у лиц с низкой способностью к адаптации длительность индивидуальной минуты уменьшена.

Аутогенная тренировка – психотерапевтическая методика, направленная на восстановление динамического равновесия гомеостатических механизмов человеческого организма, нарушенных в результате стресса [3]. Доказано, что аутогенная тренировка оказывает положительное влияние на протекание физиологических и психических процессов. Она способствует снижению эмоциональной напряженности, ослаблению тонуса поперечнополосатой и гладкой мускулатуры, замедлению пульса, снижению артериального давления, уменьшению частоты и глубины дыхания, снижению биоэлектрической активности коры головного мозга, а также улучшению процессов внимания и памяти [7]. Однако практически отсутствуют данные о влиянии аутогенной тренировки на процесс аутохронометрии школьников, что и обуславливает актуальность данного исследования.

Целью работы явилось исследование влияния аутогенной тренировки на аутохронометрию младших школьников в условиях психоэмоциональной нагрузки.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

-

1. Исследовать длительность индивидуальной минуты младших школьников с разными типами личности до и после психоэмоциональной нагрузки.

-

2. Исследовать частоту сердечных сокращений и частоту дыхания учащихся младших классов с разными типами личности до и после психоэмоциональной нагрузки.

-

3. Оценить влияние метода аутогенной тренировки на аутохронометрию, а также фукциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы младших школьников с разными типами личности до и после психоэмоциональной нагрузки.

Исследование проводилось на базе одной из общеобразовательных школ Волгоградской области. В нем приняли участие 24 ученика обоего пола в возрасте 9–10 лет (3 класс). Оценку длительности индивидуальной минуты у учащихся проводили под контролем секундомера до и после психоэмоциональной нагрузки (урока). Для характеристики эмоционально-психических свойств личности все испытуемые были типизированы с помощью тест-опросника Б.Н. Смирнова на экстравертов и интровертов [1]. Дополнительно проводили подсчет частоты сердечных сокращении (ЧСС) по величине пульса на лучевой артерии и частоты дыхания (ЧД) за 1 минуту. Аутогенная тренировка проводилась в модифицированном варианте (разработка психологического отдела ВКНЦ-методики с использованием стандартных формул самовнушения: тепла, пассивности, полного телесного расслабления для достижения состояния релаксации). Цель данного варианта методики: создание условно-рефлекторной связи между состоянием релаксации и визуальной символикой, с исключением формул «тяжесть» и «работа сердца». Длительность занятия 15–20 минут.

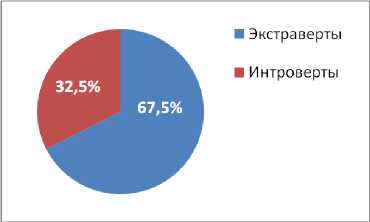

Результаты. В начале исследования все испытуемые по результатам тестирования были разделены по типу личности на 2 группы: экстравертов и интровертов. Количество учащихся экстравертов составило 62,5%, а интровертов – 37,5% (рис.).

Рис. Распределение учащихся по типам личности

В каждой группе провели исследование длительности индивидуальной минуты до и после психоэмоциональной нагрузки (см. табл. 1).

Таблица 1

Оценка длительности индивидуальной минуты у экстравертов и интровертов до и после психоэмоциональной нагрузки, (M±m)

|

Тип личности |

Длительность индивидуальной минуты, сек. |

|

|

До нагрузки |

После нагрузки |

|

|

Экстраверты |

54,5±1,6 |

51,2±1,6 |

|

Интроверты |

56,2±1,3 |

54,1±1,6 |

По результатам, приведенным в таблице, отмечено, что в целом у экстравертов и интровертов наблюдается укорочение индивидуальной минуты как до, так и после психоэмоциональной нагрузки, что свидетельствует о наличии у младших школьников признаков дезадаптации. Установлено, что до урока длительность индивидуальной минуты у экстравертов оказалась на 1,7 сек. меньше, чем у интровертов. После занятия ДИМ младших школьников уменьшилась – на 3,3 сек. в группе экстравертов и на 2,1 сек. у интровертов, что свидетельствует о лучшей адаптации последних к психоэмоциональной нагрузке. Различия между группами наблюдения составили 2,9 сек.

Данные по оценке частоты сердечных сокращений и частоты дыхания у учащихся младшего школьного возраста с разными типами личности представлены в табл. 2.

Таблица 2

Оценка частоты сердечных сокращений и частоты дыхания у экстравертов и интровертов до и после психоэмоциональной нагрузки, (M±m)

|

Тип личности |

ЧСС, уд. в мин. |

ЧД, в мин. |

||

|

До нагрузки |

После нагрузки |

До нагрузки |

После нагрузки |

|

|

Экстраверты |

88,3±1,7 |

84,2±1,4 |

24,5±0,5 |

22±0,7** |

|

Интроверты |

83,4±1,6* |

79,1±1,2* |

23,5±0,4 |

21,5±0,6** |

*различия между группами экстравертов и интравертов статистически достоверны (p<0,05)

**различия между исходными и конечными данными статистически достоверны (p<0,05)

Отмечено, что и до и после психоэмоциональной нагрузки частота сердечных сокращений была статистически достоверно выше у экстравертов, чем у интровертов – на 4,9 и 5,1 ударов в минуту соответственно (p<0,05). При этом установлено, что в группе интровертов частота сердечных сокращений после урока снизилась в большей степени – на 4,3 уд. в мин. по сравнению с 4,1 уд. в мин. в группе экстравертов, что говорит о лучшей адаптации интровертов к психоэмоциональной нагрузке.

Статистически достоверных различий по частоте дыхания между учащимися с разными типами личности исходно не зарегистрировано. Однако в группе экстравертов ЧД до урока была на 1 дыхательное движение в минуту выше, чем у интровертов. После психоэмоциональной нагрузки частота дыхания статистически достоверно уменьшилась в обеих группах наблюдения. При этом установлено, что у экстравертов она оказалась на 0,5 дыхательных движений в минуту больше, чем у интровертов.

Выявлено, что в целом аутогенная тренировка оказывает оптимизирующее действие и повышает способность младших школьников к субъективному восприятию времени (см. табл. 3 на с. 36).

Таблица 3

Оценка влияния аутогенной тренировки на аутохронометрию, ЧСС и ЧД у экстравертов и интровертов до и после психоэмоциональной нагрузки, (M±m)

|

Тип личности |

Показатели |

До аутогенной тренировки |

После аутогенной тренировки |

||

|

До нагрузки |

После нагрузки |

До нагрузки |

После нагрузки |

||

|

Экстраверты |

ДИМ, сек. |

54,5±1,6 |

51,2±1,6 |

58,1±0,7* |

56,6±0,8* |

|

ЧСС, уд. в мин. |

88,3±1,7 |

84,2±1,4 |

79,2±1,1* |

74,5±0,6* |

|

|

ЧД, в мин. |

24,5±0,5 |

22±0,7 |

23,5±0,4 |

22±0,6 |

|

|

Интроверты |

ДИМ, сек. |

56,2±1,3 |

54,1±1,6 |

59,6±0,8* |

57,8±0,9* |

|

ЧСС, уд. в мин. |

83,4±1,6 |

79,1±1,2 |

77,2±0,8* |

73,5±0,5* |

|

|

ЧД, в мин. |

23,5±0,4 |

21,5±0,6 |

22,7±0,7 |

21,5±1,1 |

|

*различия между исходными и конечными данными статистически достоверны (p<0,05)

После проведения аутогенной тренировки по сравнению с первоначальными данными продолжительность индивидуальной минуты до урока статистически достоверно увеличилась у экстравертов на 3,6 сек., а у интровертов – на 3,4 сек. После учебной нагрузки она также статистически значимо возросла на 5,4 сек. в группе учащихся экстравертов и на 3,7 сек. у интровертов. При этом в обеих группах наблюдения отмечено приближение длительности индивидуальной минуты к астрономическому времени, что позволяет говорить о положительном влиянии аутогенной тренировки на процесс аутохронометрии у младших школьников.

Сравнение аутохронометрии внутри каждой группы наблюдения до и после урока продемонстрировало, что у экстравертов после психоэмоционального напряжения ДИМ уменьшилась на 1,5 сек., в то время как у интровертов на 1,8 сек. Это свидетельствует о том, что у младших школьников-экстравертов аутогенная тренировка оказывала более выраженное влияние на аутохронометрию, что выражалось в меньшем недосчитывании времени, вызванном стрессирующим фактором.

Дополнительно отмечено, что улучшение внутреннего восприятия времени у учащихся после проведения аутогенной тренировки сопровождалось статически достоверным снижением частоты сердечных сокращений в обеих группах наблюдения. Частота дыхания уменьшалась, но статистически незначимо. После аутогенной тренировки в группе экстравертов снижение частоты сердечных сокращений после урока составило 4,7 уд. в мин., а частоты дыхания 1,5 дыхательных движений в минуту. У интровертов ЧСС уменьшилась на 3,7 уд. в мин., а ЧД – на 1,2 дыхательных движений в минуту.

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы:

-

1. У младших школьников с разными типами личности до психоэмоциональной нагрузки наблюдается укорочение индивидуальной минуты и степень снижения ее после нагрузки увеличивается, что свидетельствует об явлениях дезадаптации. В гpyппe экстравертов снижение индивидуальной минуты более выражено, чем в группе интровертов. Это свидетельствует о лучшей адаптации интровертов к психоэмоциональной нагрузке.

-

2. В группе экстравертов снижение частоты сердечных сокращений после психоэмоциональной нагрузки менее выражено, чем в гpyппe интровертов, что также свидетельствует о лучшей адаптации интровертов.

-

3. Аутогенная тренировка оказывает оптимизирующее действие, статически достоверно повышает способность к субъективному восприятию времени, улучшает работу сердечнососудистой и дыхательной систем у младших школьников, в большей степени с экстравертирован-ным типом личности.

Список литературы Исследование влияния аутогенной тренировки на аутохронометрию младших школьников в условиях психоэмоциональной нагрузки

- Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: от темперамента - к характеру и типологии личности. М.: ВЛАДОС, 2000.

- Боровкова Г.К., Игнатьева Т.В. Влияние растительных адаптогеновна длительность индивидуальной минуты и умственную работоспособность при психоэмоциональном напряжении // Нервно-психическое утомление человека в современных условиях: материалы Всерос. науч. конф. Карачаевск: Изд-во КЧГПУ, 2002. С. 211-215.

- Бурно М.Е. Самовнушение и аутогенная тренировка / под ред. В.Е. Рожнова. М.: ЦОЛИУВ, 2001.

- Левицкая Т.Е., Богомаз С.А. К проблеме изучения гибкости мышления как личностного ресурса психического здоровья школьников // Сибирский психологический журнал. 2002. № 16-17. С. 45-51. EDN: VUBWYB

- Мерденова Л.А., Такоева Е.А., Тагаева И.Р. [и др.] Характеристика общего состояния организма по показателям индивидуального восприятия времени // Вестник новых медицинских технологий. 2018. Т. 25. № 4. С. 96-100. EDN: YRWKPJ

- Перелыгина А.В., Петракова Т.В. Влияние особенностей восприятия индивидуальной минуты на функциональное состояние сердечнососудистой системы учащихся 8 класса гимназии № 39 г. Орла // Научно-методический электронный журнал "Концепт". 2015. Т. 25. С. 96-100. [Электронный ресурс]. URL: http://e-koncept.ru/2015/65322.htm (дата обращения: 01.10.2024).

- Свядощ А.М. Психотерапия: Пособие для врачей. СПб.: Питер, 2000.