Исследование влияния параметров процесса сушки яблочных выжимок на выход пектиновых веществ

Автор: Дранников А.В., Титов С.А., Беломыльцева Д.В., Корышева Н.Н., Костина Д.К., Давыдов А.М.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Процессы и аппараты пищевых производств

Статья в выпуске: 4 (78), 2018 года.

Бесплатный доступ

Одним из наиболее распространенных способов консервирования яблочных выжимок с целью дальнейшего получения продуктов с высоким содержанием биологически активных веществ, является сушка. Для эксперимента был выбран способ сушки перегретым паром пониженного давления в импульсном виброкипящем слое, так как он позволяет повысить качество готового продукта за счет снижения температуры сушильного агента, тем самым сохранив значительное количество биологически активных веществ в исходном продукте. Для изучения кинетических и гидродинамических зависимостей процесса сушки разработана и создана экспериментальная установка, позволяющая получать максимально точные и воспроизводимые результаты. По результатам проделанных экспериментов построены кривые сушки, кривые скорости сушки и кривые нагрева. Определены технологические режимы работы сушильной установки и максимальное влагонапряжение сушильной камеры. Помимо эксперимента по сушке яблочных выжимок, проводилось и исследование по содержанию пектиновых веществ в высушенных выжимках...

Сушка, яблочные выжимки, свекловичный жом, кинетика, гидродинамика, влагонапряжение, пектин, протопектин, термолабильность

Короткий адрес: https://sciup.org/140244289

IDR: 140244289 | DOI: 10.20914/2310-1202-2018-4-35-40

Текст научной статьи Исследование влияния параметров процесса сушки яблочных выжимок на выход пектиновых веществ

На сегодняшний день особое значение в кормопроизводстве придается замене синтетических компонентов (красители, консерванты, загустители и другие) на добавки, изготовленные из натурального сырья, такого, как пектин [1].

Специалистами пектин называется природным «санитаром» организма, поскольку данное вещество обладает способностью выводить из тканей яды и вредные вещества: пестициды, ионы тяжелых металлов, радиоактивные элементы, не нарушая при этом естественного бактериологического баланса [2].

Пектин – это склеивающее вещество, полисахарид, образованный из остатков галак-туроновой кислоты и присутствующий в большинстве высших растений – фруктах, овощах, корнеплодах и некоторых видах водорослей [3]. Являясь структурным элементом тканей, пектины способствуют поддержанию тургора, повышают устойчивость растений к засухе и длительному хранению.

Главная функциональная особенность пектина как студнеобразователя – способность формировать гели в водных растворах в присутствии сахара и кислоты или ионов кальция. Одной из важнейших характеристик пектина является гелеобразующая способность [4].

Качество пектина зависит не только от свойств сырья, из которого его получают, но и от способа подготовки к производству данного сырья. Яблочные выжимки содержат достаточное количество минеральных веществ и витаминов, однако даже после непродолжительного хранения сырых выжимок на открытом воздухе происходит их быстрое закисление и порча. Следовательно, необходимо их консервирование. Одним из наиболее распространенных способов является сушка.

При этом необходимо отметить, что при пониженном давлении сушка материала происходит при более низкой температуре, благодаря чему происходит минимизация разрушения пектина.

В литературе имеется множество данных о различных технологиях получения пектина [5, 6], его применении в пищевой промышленности [7, 8], влиянии агротехнических приемов выращивания на содержание пектина [3], но, к сожалению, крайне малочисленны данные о влиянии способов и режимов сушки пектиносодержащего сырья на качество и выход пектина.

Предлагается осуществлять сушку яблочных выжимок перегретым паром пониженного давления в импульсном виброкипящем слое. Данный способ сушки позволит снизить температуру сушильного агента, тем самым сохранив значительное количество полезных веществ в исходном продукте, а применение виброкипящего слоя с перегретым паром повысит величину коэффициентов тепло- и массообмена.

Материалы и методы

Для изучения кинетических и гидродинамических зависимостей процесса сушки яблочных выжимок в импульсном виброкипящем слое пониженного давления разработана экспериментальная установка (рисунок 1), позволяющая получать максимально точные и воспроизводимые результаты.

Параметры процесса сушки в каждом опыте поддерживаются постоянными в интервале значений: температура перегретого пара на входе в рабочую камеру Тп = 393–453 K, давление в камере 40–100 КПа, скорость пара в рабочей камере υп = 3–5 м/с. Амплитуда и частота колебаний газораспределительной решетки остаются неизменными и составляют соответственно а = 7 мм и f = 12,5 Гц, частота пульсаций колебаний решетки изменяется от fп = 0,0083 Гц (1 пульсация в 2 мин) до fп = 0,04 Гц (1 пульсация в 25 с), начальная удельная нагрузка выжимок на решетку q = 11–33 кг/м2, начальная влажность выжимок W с = 196%

н по отношению к сухим веществам.

Угол наклона решетки а во всех опытах составляет 0 ° , а угол направления вибрации в равен 90 ° и тоже остается неизменным.

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки: 1 – вентилятор среднего давления; 2 – парогенератор; 3 – сушильная камера; 4 – газораспределительная решетка; 5 – камерная диафрагма; 6 – шток; 7 – устройство для загрузки материала; 8 – рециркуляционный трубопровод; 9 – вакуумметр; 10 – конденсатор; 11 – сборник конденсата; 12 – ресивер; 13 – водокольцевой вакуум-насос; 14 – щит управления; 15 – измеритель-регулятор температуры; 16 – хромель-копелевые термопары; 17 – манометры типа; 18 – окно разгрузки; 19 – заслонка

Figure 1. Scheme of the experimental setup: 1 – medium pressure fan; 2 – steam generator; 3 – drying chamber; 4 – gas distribution grid; 5 – chamber diaphragm; 6 – rod; 7 – material loading device; 8 – recirculation pipeline; 9 – vacuum meter; 10 – condenser; 11 – condensate collector; 12 – receiver; 13 – water-ring vacuum pump; 14 – control panel; 15 – temperature controller; 16-chromel – drip thermocouples; 17 – pressure gauges; 18 – window unloading; 19 – damper

Результаты и обсуждение

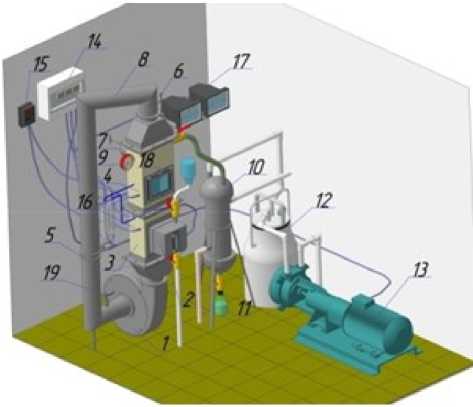

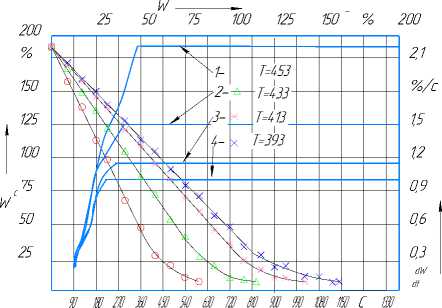

Кривые сушки, скорости сушки и кривые нагрева яблочных выжимок в импульсном виброкипящем слое при различных режимных параметрах процесса представлены на рисунке 2.

Характер изменения кривых соответствует периодам постоянной и убывающей скорости сушки. Причем конденсации перегретого пара на поверхности частиц не наблюдается. Это можно объяснить высокими коэффициентами тепло- и массообмена и высокой начальной влажностью выжимок, из-за которой уже в самый начальный момент процесса происходит испарение влаги с поверхности частиц.

Увеличение температуры перегретого пара от 120 до 180 ºС при разряжении 60 кПа способствует возрастанию скорости сушки в первом периоде на 50%. При этом температура продукта в этом периоде практически одинакова. Большее влияние на температуру продукта, как и ожидалось, оказывает разряжение в сушильной камере. Так, снижение давления от 100 до 40 кПа позволяет снизить температуру продукта в первом периоде с 95 до 70 ºС, а конечная температура продукта не превышает 73–78 ºС, что, несомненно, положительно сказывается на качестве готового продукта. При этом необходимо отметить, что время высушивания в данном опыте незначительно изменяется. Это объясняется изменением гидродинамической обстановки в камере при увеличении разряжения перегретого пара.

( a )

Рисунок 2. Кривые сушки W с = f(τ) (1–4) и скорости сушки dW с/ dτ = f ( W с) (1–4) яблочных выжимок при различных температурах перегретого пара ( a ); кривые нагрева T м = f ( τ ) яблочного жома при различных температурах перегретого пара ( b ), K

Figure 2. Drying curves WC = f (τ) (1-4) and drying rates DWC/ dt = f(WS) (1-4) Apple Marc at different temperatures of superheated steam ( a ); heating Curves TM = f (τ) Apple pulp at different temperatures of superheated steam ( b ), K

Содержание пектиновых веществ в яблочных выжимках определялось кальций-пектатным методом. Метод основан на осаждении пектовых кислот в виде кальциевых солей. Это один из наиболее точных методов.

Он прост, доступен и имеет хорошую сходимость параллельных анализов.

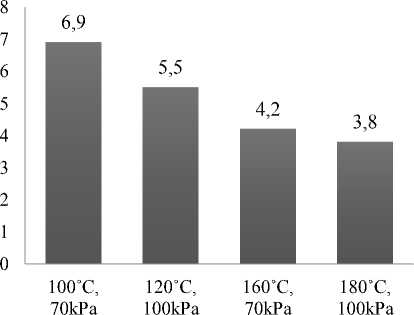

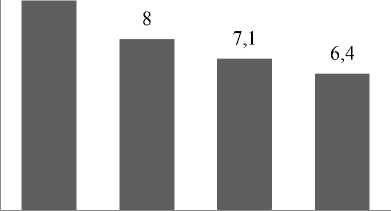

Процентное содержание в яблочных выжимках пектина и протопектина представлено на гистограммах (рисунок 3).

■ Содержание протопектина в яблочных выжимках, % Protopectin content in Apple pomace, %

9,8

100˚C, 120˚C, 160˚C, 180˚C,

70kPa 100kPa 70kPa 100kPa

■ Содержание пектина в яблочных выжимках, % Pectin content in Apple pomace,%

-

( a ) ( b )

Рисунок 3. Содержание протопектина и пектина в сухих яблочных выжимках, %

Figure 3. The content of protopectin and pectin in dry Apple pomace, %

Содержание в яблочных выжимках пектиновых веществ зависит от режимных параметров процесса сушки. В ходе проведенных экспериментов было получено процентное содержание пектина и протопектина. Наибольшее содержание пектина и протопектина в образце, высушенном при T = 100 °С и P = 70 кПа.

Полученные результаты объясняются следующим образом. Протопектин входит в состав клеточной стенки плодов растений, а растворимый пектин – в состав внутри-и межклеточной жидкости. В процессе получения сока при переработке яблочного сырья растворимый пектин частично переходит в этот сок, а протопектин практически целиком остается в выжимках. Это объясняет значительное содержание протопектина в высушенных выжимках. Однако в них имеется существенное содержание растворимого пектина.

Сушка выжимок сопровождается двумя процессами – тепловым гидролизом протопектина при температуре более 80 °С, в результате которого образуются растворимые пектины и ряд других продуктов гидролиза, и разрушением растворимого пектина, происходящим при повышенных температурах.

При низких температурах сушки и пониженном давлении растворимые пектины разрушаются в минимальной степени [9], но в то же время еще происходит гидролиз протопектинов, в результате которого количество растворимых пектинов пополняется. Поэтому сушка выжимок при Т = 100 °С и Р = 70 кПа характеризуется максимальным содержанием растворимого пектина.

Увеличение температуры перегретого пара или давления приводит к росту температуры выжимок, соответственно значительно более интенсивно происходит разрушение пектина, а также заметно усиливается гидролиз протопектина. Поэтому содержание этих веществ в выжимках, высушенных при Т = 120 °С и Р = 100 кПа, а также при Т = 160 °С и Р = 70 кПа, снижается. Наиболее интенсивно эти процессы происходят при максимальной температуре и давлении ( Т = 180 °С и Р = 100 кПа).

Аналогичные опыты с сушкой жома сахарной свеклы перегретым паром показали, что в нем значительно больше протопектина и меньше растворимого пектина по сравнению с высушенными яблочными выжимками.

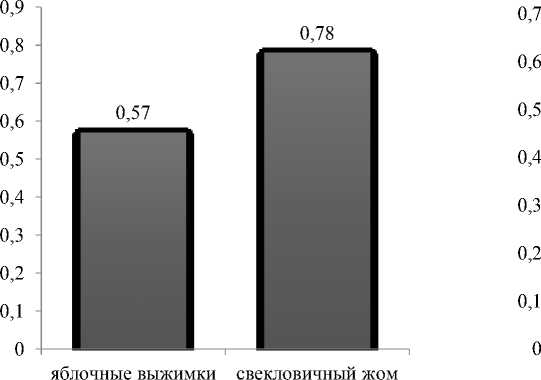

В ходе исследования мы приходим к выводу, что термическая устойчивость протопектина яблочных выжимок ниже по сравнению с жомом сахарной свеклы. Это следует из соотношения содержания протопектина при максимальной температуре сушки к содержанию при минимальной температуре для яблочных выжимок и жома сахарной свеклы (рисунок 4, а ), которое характеризует термоустойчивость. С другой стороны, термоустойчивость пектина в яблочных выжимках оказывается довольно высокой (рисунок 4, b ).

( a )

Рисунок 4. Отношение содержания протопектина при максимальной То сушки С пр mах и содержание при минимальной То сушки С пр min ( a ); Отношение содержания пектина при максимальной То сушки С п mах и при минимальной То сушки С п min ( b )

0,65

0,35

яблочные выжимки свекловичный жом

-

( b )

Figure 4. The ratio of the protopectin content at the maximum Then drying SPR max and the content at the minimum Then drying SPR min ( a ); the Ratio of the pectin content at the maximum then drying SP max and at the minimum then drying SP min ( b )

Это говорит о том, что в яблочных выжимках в ходе сушки интенсивно протекают процессы теплового гидролиза протопектина, сопровождающиеся тепловым разрушением небольшой части растворимого пектина. Значительная степень гидролиза протопектина при повышенной термоустойчивости пектина приводит к тому, что содержание протопектина в высушенных яблочных выжимках оказывается в 2,0–2,5 раза ниже, чем в свекольном жоме, а содержание растворимого пектина в 3–4 раза выше.

Заключение

Указанные особенности сушки определяют преимущественные области применения

Список литературы Исследование влияния параметров процесса сушки яблочных выжимок на выход пектиновых веществ

- Pagliaro M., Fidalgo A.M.A., Ciriminna R., Delisi R. Pectin Production and Global Market//Agro Food Industry -Hi Tech. 2016. № 27(5). P. 120-127.

- Pedrolli D.B., Monteiro A.C., Gomes E., Carmona E.C. Pectin and Pectinases: Production, Characterization and Industrial Application of Microbial Pectinolytic Enzymes//The Open Biotechnology Journal. 2009. V. 3. P. 9-18.

- Аверьянова Е.В., Школьникова М.Н. Пектин: методы выделения и свойства. Бийск: АлтГТУ, 2015. 42 с.

- Донченко Л.В., Темников А.В. Разработка способов повышения студнеобразующей способности низкоэтерифицированных пектинов//Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2014. № 10. С. 25-29.

- Sulieman A.M., Khodari K.M., Salih Z.A. Extraction of Pectin from Lemon and Orange Fruits Peels and Its Utilization in Jam Making//International Journal of Food Science and Nutrition Engineering. 2013. № 3(5). P. 81-84.

- Chan S.Y., Choo W.S. Effect of extraction conditions on the yield and chemical properties of pectin from cocoa husks//Food Chemistry. 2013. № 141. P. 3752-3758.

- Galus S., Turska A., Lenart A. Sorption and Wetting Properties of Pectin Edible Films//Czech J. Food Sci. 2012. V. 30. № 5. P. 446-455.

- Кенийз Н.В. Пектин и его роль в технологии хлебобулочных полуфабрикатов//Молодой ученый. 2015. № 2. С. 160-163.

- Кварацхелия В.Н., Родионова Л.Я. Изменение аналитических характеристик пектиновых веществ яблок зимнего срока созревания при длительном влиянием низких температур//Научный журнал КубГАУ. 2014. № 100(06). С. 1-14.

- Донченко Л.В., Фирсов Г.Г. Пектин: основные свойства, производство и применение. Москва: ДеЛи принт, 2007. 276 с.