Исследование закономерностей динамизации конкурентоспособности управленческих работников предприятий горнодобывающей промышленности РФ

Бесплатный доступ

Функционирование промышленных предприятий характеризуется увеличением доли управленческих работников, повышением скорости их сменяемости на фоне низкого темпа роста производительности труда, что свидетельствует о наличии существенного разрыва между фактическими и требуемыми результатами деятельности этой категории персонала. В этих обстоятельствах актуальность приобретает задача поиска и формирования научно-методического инструментария, позволяющего повысить темпы трансформации трудовой деятельности управленческих работников в соответствии с изменяющимися реалиями рынка. Объект исследования - управленческие работники предприятий промышленности как субъекты рынка труда. Предмет исследования - закономерности динамизации конкурентоспособности управленческих работников на предприятиях горнодобывающей промышленности. Цель работы - выявление и описание закономерностей динамизации конкурентоспособности управленческих работников на предприятиях горнодобывающей отрасли РФ, учет которых позволяет оценивать адекватность действий по управлению развитием этой категории персонала и определять наиболее рациональные направления улучшения их конкурентных позиций. Для достижения цели использованы общенаучные методы: анализ, синтез, наблюдение, специальные методы - экспертных оценок, фотохронометражных наблюдений, социологических опросов. Гипотеза исследования - уровень развития управленческого потенциала работника и соответствие параметров внутренней среды предприятия внешней предопределяют социальные и экономические результаты управленческих работников, обусловливая их конкурентоспособность. Проверка гипотезы проводилась на информационных данных промышленных предприятий, входящих в горнодобывающие компании СУЭК и ЕВРАЗ. Основным результатом работы стало подтверждение детерминированности конкурентных преимуществ управленческих работников состоянием социальной и экономической компонент деятельности, адекватностью их содержания и структуры тенденциям на внешнем рынке труда.

Горнодобывающая промышленность, управленческий труд, динамизация, закономерности, управленческий работник, конкурентоспособность работника

Короткий адрес: https://sciup.org/147243933

IDR: 147243933 | УДК: 331.5.024.54 | DOI: 10.14529/em240208

Текст научной статьи Исследование закономерностей динамизации конкурентоспособности управленческих работников предприятий горнодобывающей промышленности РФ

S.I. Zakharov1,2, , T.A. Korkina3’,4^, , 1 LLC “Scientific Research Institute of Efficiency and Safety of Mining Production (NIIOGR)”, Chelyabinsk, Russia

Вектор развития мировой и российской экономики в XXI веке описывают следующие тенденции:

– непрерывно и с высоким темпом нарастает объем производимой информации [1], зачастую недостоверной, что приводит к повышению значимости управленческих работников, которые в этих условиях принимают и реализуют решения, направленные на обеспечение жизнеспособности предприятия в долгосрочной перспективе;

– происходит ускорение геополитических, технологических, технических, социальных и др. изменений [2, 3], что приводит к росту неопреде- ленности в экономике и изменению требований в отношении качества рабочей силы, особенно в промышленности.

Усиление роли управленческого труда при одновременном росте требований к его качеству приводит к повышению сменяемости этой категории работников: так, за период 2016–2021 гг. срок пребывания высших руководителей российских компаний в должности уменьшился на 30 % [4]. В 2022–23 гг. 25 % крупнейших компаний России провели внеплановую замену топ-менеджеров, вызванную внешними обстоятельствами.

При этом качественных изменений в результатах функционирования предприятий не проис- ходит, о чем свидетельствует сохраняющееся отставание по производительности труда относительно зарубежных предприятий.

Во многом описанная ситуация предопределяется структурой трудовой деятельности управленческих работников, в которой последние 50 лет возрастает доля рутинной и сокращается доля творческой работы, направленной на повышение эффективности и производительности труда [5].

Таким образом, актуальность исследования обусловлена противоречием между необходимостью повышения результативности управленческих работников и отсутствием научно-методического инструментария, позволяющего ускорить трансформацию их трудовой деятельности для усиления конкурентных позиций в долгосрочной перспективе и развития промышленности страны.

Для устранения указанного противоречия требуется описание и объяснение закономерностей динамизации конкурентоспособности управленческих работников на промышленных предприятиях.

Теория и методы

Контент-анализ подходов к трактовке термина «конкурентоспособность» выявил, что наиболее распространенным термином, описывающим суть конкурентоспособности субъектов трудовых отношений, является термин «способность» - доля определений, содержащих этот термин, составляет 36 % от общего количества проанализированных [6-9]. Вторым по распространенности является термин «характеристика» (18 %) [10; 11], третьим - «свойство или набор качеств» (14 %) [12], также встречаются менее распространенные термины, такие как «компетентность», «психологическое состояние», «знание и навыки», «форма взаимодействия».

В результате рассмотрения всего многообразия определений сделан вывод о недостаточно системной позиции исследователей, которые определяют конкурентоспособность субъекта трудовых отношений, отождествляя ее с компетентностью, психологическим состоянием, квалификацией, профессией, поскольку эти определения отражают только части целого, не раскрывая сущности явлений. Базисом для проявления отмеченных характеристик, по мнению авторов статьи, является управленческий потенциал работника, развитие и реализация которого как раз и определяют все многообразие важных конкурентных преимуществ как в текущий момент, так и в будущем. Степень реализации управленческого потенциала каждого работника предопределяет итоговые результаты как управленческого труда, так и трудовой деятельности всего персонала предприятия и, в итоге, рыночную позицию компании в целом.

По целевой направленности наиболее распространенным термином, раскрывающим конкурентоспособность, является «выигрыш», доля таких определений составляет 27 % от общего количества проанализированных. Вторым по распространенности является «удовлетворение потребностей субъектов» (23 %), третьим - «улучшение рабочего места или повышение заработной платы» (15 %), также встречаются термины «самореализация», «создание продукта или услуги», «качественное выполнение функций или эффективность деятельности», «увеличение доли рынка» [10, 12-14].

С точки зрения целевого назначения позиция авторов статьи согласуется с теми исследователями, которые выделяют в конкурентоспособности управленческих работников различные локальные компоненты, отражающие специфику его трудовой деятельности, в том числе:

-

• удовлетворение потребностей субъектов трудовых отношений и своих (в форме улучшения рабочего места и заработной платы);

-

• улучшение качества выполнения функции и деятельности;

-

• создание нового продукта (услуги) или продукта более высокого качества и на этой основе повышение доли рынка предприятия.

С учетом вышеуказанных теоретико-методологических положений под конкурентоспособностью управленческого работника в данном исследовании понимается комплекс преимуществ руководителя, приобретаемых в процессе непрерывного развития и реализации его управленческого потенциала. В качестве управленческих работников рассматриваются руководители различных уровней, применительно к предприятию горнодобывающей промышленности - от бригадира до директора производственного объединения. В контексте рассмотрения предприятия как социальноэкономической системы, в которой реализуются интересы таких субъектов, как государство, собственники, наемные работники, конкурентоспособность руководителя предопределяется достижением результатов, обеспечивающих сбалансированность этих интересов [5].

Высокие темпы изменений внешней среды приводят к необходимости сопряженных изменений в трудовой деятельности руководителей для достижения ее соответствия внешним рыночным условиям, то есть конгруэнтности внутренней и внешней среды предприятия.

Трансформация трудовой деятельности стремится протекать в соответствии с универсальными законами экономики труда, основными из которых являются:

-

• закон перемены труда;

-

• закон разделения труда;

-

• закон предельной производительности труда.

Следовательно, при выявлении закономерностей динамизации конкурентоспособности управленческих работников целесообразно опираться на сущность именно этих законов.

Модель и процедура исследования . Для выявления закономерностей динамизации конкурентоспособности управленческих работников предложена логическая модель, учитывающая состояние внутренней среды предприятия, управленческого потенциала работника и структуры его деятельности, которая включает социальный и экономический компоненты (рис. 1).

Содержание социального компонента рассматривается как деятельность по регулированию и достижению баланса интересов субъектов предприятия. Экономический компонент отражает деятельность по достижению показателей эффективности и производительности труда управленческого работника и коллектива.

Информационная база . Объектами исследования стали управленческие работники предприятий, входящих в горнодобывающие компании СУЭК и ЕВРАЗ.

Исходными данными для проведения исследования послужили: статистическая отчетность по выбранным предприятиям, материалы внутреннего финансово-экономического учета, данные социологических исследований, проводимых институтом НИИОГР, материалы стратегических и тактических сессий и семинаров с участием исследуемых руководителей, а также результаты собственных изысканий автора, полученных в результате взаимодействия с исследуемыми управленческими кадрами и проводимых промышленных экспериментов на выбранных предприятиях.

В качестве первичной статистической информации были получены следующие данные по исследуемым руководителям и возглавляемым ими предприятиям за период 2016–2022 гг.:

– выручка от продаж продукции;

– EBITDA;

– численность работников предприятия;

– себестоимость производства продукции;

– удельный вес или абсолютное значение фонда оплаты труда;

– LTIFR.

В качестве первичной информации, полученной социологическими методами, приняты:

-

– приоритеты субъектов предприятия, полученные на основе контент-анализа стратегии развития компаний и предприятий отрасли, отчетов и докладов владельцев бизнеса или лиц, их представляющих;

-

– результаты фотографии рабочего времени и хронометражных наблюдений;

– оценки развития управленческого потенциала руководителей, полученные в результате интервьюирования и опросов при взаимодействии с работниками управленческого труда. Всего опрошено 71 человек – руководители всех уровней управления. При формировании выборки обеспечено ее соответствие по половозрастным и должностным характеристикам генеральной совокупности.

Обозначения: УР - управленческий работник

f*| - циклы динамизации конкурентоспособности УР

Рис. 1. Модель динамизации конкурентоспособности управленческих работников

Развито по [5]

Результаты

Анализ действия основных законов экономики труда применительно к деятельности руководителей на промышленных предприятиях позволил сформулировать специфическое их проявление в процессе динамизации конкурентоспособности управленческих работников (см. таблицу).

Основные закономерности динамизации конкурентоспособности управленческих работников

|

Наименова ние закона |

Проявление закона в деятельности управленческих работников (закономерность) |

|

Перемены труда |

Для динамизации конкурентоспособности неизбежно ускоренное изменение структуры деятельности управленческих работников, обусловленное инновационным развитием и сменой технико-технологических укладов |

|

Разделения труда |

Развитие общества и производства, усиление неопределенности среды функционирования предприятий приводят к усложнению решаемых управленческими работниками задач, что предопределяет выделение специфических трудовых функций и закрепление их за отдельными руководителями для повышения эффективности их деятельности и конкурентоспособности |

|

Предельной производительности труда |

Увеличение количества управленческого труда при неизменном уровне компетенций приводит в конечном итоге к снижению его производительности |

Согласно закону перемены труда наполнение труда управленческих работников подвержено изменениям, поскольку меняются условия функционирования и развития объекта управления и возникает необходимость применения новых способов решения задач, направленных на социальное и экономическое развитие объекта управления и саморазвитие.

Соответствующее этим изменениям развитие компонентов трудовой деятельности с позиции предложенной концепции динамизации конкурентоспособности управленческих работников определяется конгруэнтностью внутренней и внешней среды предприятия. Следовательно, темп развития всех компонентов трудовой деятельности работника определяется внутренней средой предприятия - тем, насколько она соответствует внешней среде.

Повышение степени конгруэнтности внутренней и внешней среды закономерно приводит к изменению деятельности управленческих работни- ков, что обусловлено действием закона перемены труда.

Согласно закону разделения труда управленческие работники различных иерархических уровней специализируются на выполнении определенных функций, и, чем выше уровень, тем сложнее задачи, поскольку возрастает их масштабность и стратегичность. Кроме того, у управленческих работников одного иерархического уровня выделяются самостоятельные функции (задачи) в отдельные периоды трудовой деятельности. Для трансформации структуры трудовой деятельности особое значение имеет разделение трудовых функций по решению задач воспроизводства и развития. Наблюдение и оценка результатов деятельности управленческих работников, осуществляемые на предприятиях горнодобывающей промышленности, выявили, что зачастую возникают ситуации, когда при сопоставимой доле затрат времени на решение задач воспроизводства и развития результаты значительно различаются.

Для объяснения такого явления дополнена модель связи компетенций и уровня расхода ресурсов, получившая название «рычаг Лабунского», которая определяет, что «в границах конкретной производственной функции между квалификацией и уровнем использования полномочий существует тесная связь, выражаемая эффективностью использования ресурсов» [15].

Суть развития модели «рычаг Лабунского» заключается в выделении области конкурентного преимущества управленческих работников, размер которой в конкретный момент обусловлен степенью соответствия между уровнем развития жестких способностей работника, которые непосредственно связаны с выполняемой работой и определяются в случае с работниками управленческого труда их квалификацией и предпочитаемым стилем управления, и сложностью решаемой работником задачи.

Наличие у работника управленческого труда более развитых жестких навыков решения задачи определенной сложности обусловливает выигрыш во времени и эффективности использования ресурсов относительно работника с менее развитыми навыками решения такой же задачи.

Структурная формула этой модели выглядит следующим образом:

КП = f ( ЖС ) , приГС 1 = ГС 2 = ГСП , (1) где КП - конкурентное преимущество работника; ЖС - уровень развития жестких способностей работника; ГС 1 , ГС2, ГС n - уровень развития гибких способностей сравниваемых управленческих работников.

Успешное решение задач развития предопределяет повышение эффективности труда работника, тем самым у него появляется «резерв» времени и ресурсов по отношению к конкурентам; направляя эти ресурсы и время на дальнейшее решение новых задач развития, он обеспечивает опережающий темп роста эффективности своего труда.

В соответствии с предложенной моделью необходимое ресурсное обеспечение для динамизации конкурентоспособности управленческих работников осуществляется за счет высвобождения резервов из воспроизводственной деятельности посредством развития жестких компетенций.

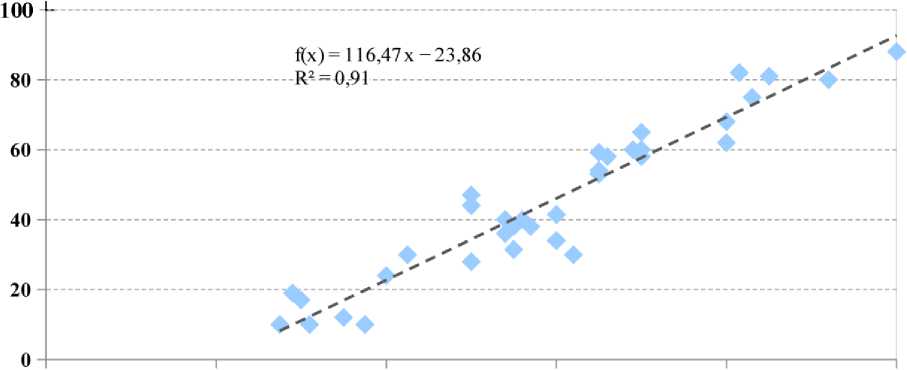

Для подтверждения описанной закономерности проведено исследование взаимосвязи и построена статистически значимая зависимость эффективности использования оборудования (во времени) от уровня развития жестких компетенций руководителя производственного участка на горнодобывающих предприятиях (рис. 2). Уровень развития жестких компетенций определялся методом экспертной оценки как степень их соответствия выполняемым трудовым функциям.

Следует отметить, что описанная закономерность не объясняет динамику развития управленческого потенциала работника и результатов его труда.

В ряде экономических исследований обосновывается, что долгосрочная конкурентоспособность персонала на рынке труда обусловлена уровнем освоения соответствующих компетенций, то есть системы нематериального обеспечения реализуемой трудовой функции [7; 11; 13].

Недостаточное освоение компетенций приводит к их несоответствию сложности решаемых задач и недоиспользованию управленческого потенциала. Результаты фотографий рабочего времени и хронометражных наблюдений, проведенных на горнодобывающих предприятиях (более 500 чел.-смен), показали, что около трети потерь рабочего времени у руководителей возникает именно по этой причине [5]. В итоге увеличение продолжительности рабочего времени управленческих работников приводит к снижению эффективности их труда, что предопределено законом предельной производительности труда.

На практике описанные явления проявляются в выполнении работниками более высоких уровней управления трудовых функций нижних уровней, в то время как работники первичных уровней управления заполняют рабочий день реализацией более простых функций, например, поиском информации, перемещением по территории предприятия пешком или на автотранспорте с целью наблюдения за работой оборудования и работников без принятия управленческих воздействий.

Как отмечалось ранее, конкурентоспособность работника обусловлена его индивидуальными характеристиками и, соответственно, важным фактором динамизации конкурентоспособности управленческих работников является поведение самого работника, участвующего в этом процессе.

Структурная формула этого процесса может быть представлена следующим образом:

A УП = f ( ГС ) , (2) где ЛУП - динамика развития управленческого потенциала работника; ГС - уровень развития гибких способностей работника.

Как показали исследования А.И. Добровольского, Г.Л. Феофанова и О.С. Шивырялкиной, зависимость качества реализации трудовой функции

Производительное использование оборудования, % от режимного фонда времени

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0Значения коэффициента соответствия компетенций работников целям развития предприятия (KJ, доли ед.

Рис. 2. Зависимость эффективности использования оборудования (во времени) от коэффициента соответствия компетенций руководителей производственных участков на горнодобывающих предприятиях РФ (37 начальников участков, 2015–2020 годы)

от уровня профессионализма имеет ступенчатый характер, обусловленный синергетическим эффектом, возникающим в результате суммарного возрастания уровня имманентных характеристик руководителя» [16]. Следовательно, «развитие гибких компетенций управленческих работников будет характеризоваться ступенчатым переходом на более высокий уровень результатов в социальноэкономических компонентах трудовой деятельности без увеличения трудозатрат на планирование, организацию и контроль этого процесса со стороны вышестоящего руководителя» [5].

При среднем и низком уровнях развития гибких способностей работника решение задач улучшения его трудовой деятельности сопровождается принуждением и стимулированием со стороны вышестоящего управленческого работника, поэтому поведение работника характеризуется как деструктивное, что приводит к эмоциональному спаду, прохождению в соответствии с моделью Кюблер-Росс цепочки действий: «отрицание – отторжение – озлобление – осмысление» – и закономерно сопровождается дополнительными затратами времени и ресурсов на преодоление сопротивления. При таком сценарии требуемые для обеспечения конкурентоспособности предприятия уровень и динамика результатов деятельности управленческих работников достигаются с задержкой во времени или со значительным перерасходом ресурсов.

В соответствии с описанными сценариями поведения работников динамика развития управленческого потенциала работников предопределяется прежде всего развитием их гибких способностей, при этом сам процесс развития имеет ступенчатый характер и этапы, описанные в исследованиях принятия неизбежного (модель Кюблер-Росс).

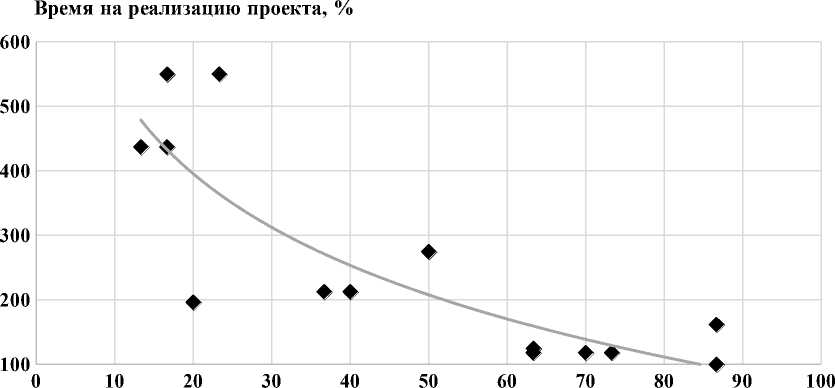

Одним из проявлений данной закономерности является выявленная зависимость времени достижения запланированных результатов проектов развития предприятий от уровня развития гибких способностей работника управленческого труда, для построения которой были использованы данные, полученные на ряде отечественных предприятий промышленности (рис. 3).

Исходя из проведенного анализа для непрерывного повышения производительности труда управленческих работников неизбежно требуется цикличное развитие гибких и жестких компетенций.

В результате эмпирического регрессионного исследования взаимосвязей управленческого потенциала, степени конгруэнтности внутренней и внешней среды и уровня конкурентоспособности с использованием программного обеспечения STATISTICA разработана математическая двухфакторная модель конкурентоспособности управленческих работников, имеющая характер полиномиальной функции второй степени:

К = 3,7-1,6*УП-5,6*К + 0,6*УП2 - конг

-

- 1,9* УП X К конг +10,3х К конг 2 , (3)

где К – уровень конкурентоспособности руководителя, баллы; УП – управленческий потенциал руководителя, баллы; Кконг – коэффициент конгруэнтности внутренней и внешней среды, доли ед.

Область определения функции: УП ∈ [1;4], К конг ∈ [0;1].

Статистическая значимость модели подтвер-

Уровень развития гибких способностей работника, %

Условные обозначения: за 100 % принято минимальное время на реализацию проекта и максимальный уровень развития способностей управленческих работников.

Рис. 3. Связь уровня развития гибких способностей работников управленческого труда с продолжительностью реализации проектов ждается проверкой по критерию Фишера. Расчетное значение F-статистики

F расч.

R 2 ( n - m - 1)_ 0,77 ( 71 - 2 - 1 ) m ( 1 - R2 ) 2 ( 1 - 0,77 )

= 113,8, (4)

где m – количество объясняющих переменных, m = 2; n – число наблюдений в выборке данных, n = 71.

При уровне значимости α = 0,05 Fтабл. = 3,13, то есть Fрасч. > Fтабл., следовательно, надежность построенной модели y = 1–α близка к единице.

Проведенное исследование позволило сфор- мулировать интегральную закономерность динамизации конкурентоспособности: темпы изменения конкурентоспособности управленческих работников предопределяются преимущественно степенью конгруэнтности внутренней и внешней среды предприятия, а уровень конкурентоспособности – уровнем развития управленческого потенциала относительно решаемых задач.

Обсуждение и дискуссия

Полученные результаты исследования закономерностей динамизации конкурентоспособности управленческих работников в целом согласуются с трансформационными концепциями лидерства, описанными в работах И. Адизеса [17, 18], П. Друкера [19], Тегор Т. [20], Майсюра М. [21], дополняя их описанием дуального механизма формирования конкурентных преимуществ руководителей, при котором наивысшей конкурентоспособностью обладает работник, достигающий в результате своей деятельности максимальных социальноэкономических результатов, востребованных субъектами предприятия, при минимальных затратах ресурсов.

Возможности применения полученных закономерностей для динамизации конкурентоспособности управленческих работников заключаются в формировании:

– оценочных инструментов для измерения уровней конгруэнтности внутренней и внешней среды предприятия, управленческого потенциала и конкурентоспособности работников, в том числе с использованием цифровых информационных технологий;

– стратегии, кадровой политики и процедур работы с работниками управленческого труда на предприятии, которые обеспечат динамизацию их конкурентоспособности в кратко- и долгосрочной перспективе.

Главными ограничениями применения установленных закономерностей динамизации конкурентоспособности управленческих работников являются:

– необходимость организации специального мониторинга внешней и внутренней среды предприятия,

– невозможность достоверного учета неформальных компонентов деятельности работника, обусловленных, например, его социальными отношениями с работодателем, а также такими предпочтениями работодателя, как возраст, пол работника и т. д.

Выводы

Результаты анализа деятельности управленческих работников на горнодобывающих предприятиях позволили обосновать и эмпирически доказать основные закономерности, проявляющиеся в процессах динамизации их конкурентоспособности:

-

• темпы изменения конкурентных позиций управленческих работников предопределяются степенью конгруэнтности внутренней и внешней среды предприятия, что обусловлено действием закона перемены труда;

-

• динамизация конкурентоспособности управленческих работников достигается за счет реализации резервов, которые высвобождаются из воспроизводственной деятельности вследствие развития жестких компетенций;

-

• динамика развития управленческого потенциала работников предопределяется прежде всего развитием их гибких компетенций, при этом сам процесс развития имеет ступенчатый характер и этапы, описанные в исследованиях принятия неизбежного (модель Кюблер-Росс);

-

• скорость повышения конкурентоспособности управленческих работников предопределяется степенью конгруэнтности внутренней и внешней среды предприятия, а уровень конкурентоспособности – соответствием имеющегося у работника управленческого потенциала решаемым задачам развития предприятия (подразделения).

Список литературы Исследование закономерностей динамизации конкурентоспособности управленческих работников предприятий горнодобывающей промышленности РФ

- Solovyev A.V. The Problem of Information Singularity in the Storage of Digital Data // Computer Science On-line Conference. Cham: Springer International Publishing, 2023. С. 101-105. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-35314-7_9 (дата обращения: 17.10.2023)

- Baran B.E., Woznyj H.M. Managing VUCA: The human dynamics of agility // Organizational dynamics. 2020. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7439966/ (дата обращения: 20.03.2024)

- Francis A. The concept of competitiveness // The competitiveness of European industry. Routledge, 2023. pp. 5-20. URL: https://books.google.ru/books?hl = ru&lr = &id = LNKpEAAAQBAJ&oi = fnd&pg = PP1&dq = 3. %09Francis+A.+The+concept+of+competitiveness+//The+competitiveness+of+Euro-pean+industry.++Routledge,+2023.++ %D0 %A1.+5-20.&ots = En7Q22adNS&sig =0ZiuWGb6Q80I GtyrbQGKkbS7zg&redir_esc = y#v = onepage&q&f = false (дата обращения: 21.02.2024)

- Захаров С.И., Коркина Т.А. Динамизация конкурентоспособности работников управленческого труда промышленных предприятий на основе структурно-деятельностного подхода // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 2023. Т. 17, № 1. С. 179-184. DOI: 10.14529/em230117.

- Захаров С.И. Повышение конкурентоспособности руководящего персонала угледобывающего предприятия: теория и практика. М.: Экономика. 2021. 186 с. ISBN 978-5-282-03563-6.

- Литвиненко М.С., Кулькова И.А. Конкурентоспособность работников: современные инструменты управления и повышения ее уровня // Социально-трудовые исследования. 2021. № 3 (44). С. 146-156

- Миляева Л.Г. Методические аспекты управления функционально-квалификационной конкурентоспособностью персонала организаций // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2018. № 43. С. 126-133

- Сотникова С.И. Конкурентоспособность рынка труда: генезис социально-экономического содержания // Менеджмент в России и за рубежом. 2006. № 2. С. 95-107.

- Best practices in human resource management: The source of excellent performance and sustained competitiveness / M. Sikyr [et al.] // Central European Business Review. 2013. Vol. 2, no. 1. P. 43-48.

- Озерникова Т.Г., Даниленко Н.Н., Кравцевич С.В. Конкурентоспособность работника: понятие, исследование и управление. Иркутск: Изд-тво БГУЭП, 2007. 223 c.

- Ismailova T. Employees competitiveness assessment on internal and external labour markets // International journal of advanced studies. 2016. Vol. 6, no. 1. P. 18-26. DOI: 10.12731/2227-930X-2016-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/employees-competitiveness-assessment-on-internal-and-external-labour-markets/viewer (дата обращения: 21.01.2024)

- Янченко Е.В. Конкурентоспособность человеческих ресурсов в системе трудовых отношений современного общества // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 343. С. 163-169.

- Быков В.М. Формирование конкурентоспособного персонала вахтовых коллективов. М., 2013.

- Хлопова Т.В. Развитие трудового потенциала и повышение конкурентоспособности персонала предприятий. Иркутск, 2004.

- Лабунский Л. В. Развитие компетенции персонала - инструмент формирования эффективных трудовых отношений // Уголь. 2004. № 2 (934). С. 28-30.

- Добровольский А.И., Феофанов Г.Л., Шивырялкина О.С. Развивающая аттестация управленческого персонала ОАО «Ургалуголь» // Уголь. 2013. № 3. С. 104-109.

- Адизес И. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует: пер. с англ. / И.К. Адизес. М.: Альпина Паблишер, 2013.

- Adizes I., Cudanov M., Rodic D. Timing of proactive organizational consulting: difference between organizational perception and behavior // Amfiteatru Economic. 2017. Vol. 19. № 44. P. 232 URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail7id = 521989 (дата обращения: 15.12.2023).

- Друкер П. Менеджмент. Вызовы XXI века / пер. с англ. Н. Макаровой. М.: Манн, Иванов и Фер-бер, 2012. 256 с. ISBN 978-5-91657-365-7.

- Tegor T. et al. Skill, Transformational Leadership, And Competitiveness: Relationships In A Love Triangle // Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 2023. Т. 7. № 2. С. 422-434. URL: https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/5053 (дата обращения: 15.01.2024).

- Maisyura M., Aisyah T., Ilham R.N. Transformational leadership in organizational transformation // Jurnal Ekonomi. 2022. Т. 11, № 03. С. 478-488. URL: https://journal.unnes.ac.id/nju/jdm/article/view/50062 (дата обращения: 10.01.2024).