Исследование жилища 2 (1977 год, раскоп III) на поселении Сучу в Приамурье

Автор: Медведев В.Е., Филатова И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Этой работой завершается публикация в журнале цикла статей, посвященных результатам исследований в 1970-х гг. одного из наиболее крупных памятников неолита на северо-востоке Азии - поселения на о-ве Сучу в Приамурье. Полученный при раскопках разнообразный материал (каменный инвентарь, керамика, украшения, предметы искусства, культа) почти полностью ранее не был опубликован. Коллекция (3 967экз.) хранится в фондах ИАЭТ СО РАН. В статье представлены итоговые данные комплексного изучения материалов жилища 2 (раскоп III, 1977 г.). Выявлены конструктивные особенности жилища типа полуземлянки округлой в плане формы. Дана морфотипологическая характеристика каменного инвентаря, указывающая на комплексный характер хозяйства обитателей этого жилища. Выявлено много орудий, связанных с добычей (наконечники стрел и дротиков, вкладыши, ножи, грузила) и обработкой (скребки, скребла, проколки, комбинированные орудия) продуктов промыслов, а также рубящих орудий. Отличительной особенностью каменного инвентаря является наличие бифасиальных изделий. Культурно-хронологический анализ керамического комплекса позволил установить его принадлежность носителям поздненеолитической вознесеновской культуры. С помощью бинокулярного микроскопа определены основные технологические и конструктивные характеристики керамики. Выявлены также ее морфологические, декоративные и функциональные признаки. Реалии неутилитарного назначения определенно отражают элементы духовно-интеллектуальной сферы обитателей рассматриваемого жилища. Полученный вещественный материал позволяет датировать его серединой II тыс. до н.э.

Приамурье, сучу, неолит, культура, жилище, инвентарь, анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146308

IDR: 145146308 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.3.013-023

Текст научной статьи Исследование жилища 2 (1977 год, раскоп III) на поселении Сучу в Приамурье

В 1977 г. на поселении Сучу (Ульчский р-н Хабаровского края) было исследовано* жилище, расположенное на западной возвышенной оконечности острова. Место для проведения работ было выбрано в противоположной от раскопов прежних лет части памятника [Окладников, Медведев, Филатова, 2015; Медведев, Филатова, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020].

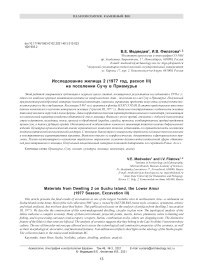

Раскоп размерами 15 × 15 м полностью охватил жилищную западину глубиной чуть более 1 м и диаметром ок. 15 м. Ее северный край немного заходит на склоновую часть острова. Ориентированный по сторонам света раскоп был размечен на квадраты (1 × 1 м), которые обозначались с запада на восток цифрами (1́–1–16), с юга на север буквами (А–Р). В нем были оставлены две пересекающиеся в центре контрольные бровки по линиям 9 и И. Культурный слой – вскрытый от дерна до материка на полу жилища грунт – для удобства фиксации находок на послойных планах (рис. 1, А – В ) подразделили на три условных горизонта (до 60 см, 60–150 см, пол). В жилище обнаружены каменный инвентарь, бытовая керамика, украшения, предметы искусства и культа. Общее число находок составило 3 967 экз. Данный раскоп на Сучу стал последним в 1970-х гг.

Материалы и методы

Материалами для исследования послужили археологическая коллекция (каменный инвентарь, керамика, украшения, предметы искусства и культа) и полевая документация (чертежи, в какой-то степени дневники, отчет), хранящиеся в фондах ИАЭТ СО РАН. Использовались методы стратиграфии и планиграфии (жилище), морфотипологии (каменный инвентарь), бинокулярной микроскопии (керамика), культурной хронологии (керамика, предметы искусства и культа). Методическую основу анализа каменного инвентаря и керамики составили разработки российских ученых [Деревянко, Маркин, Васильев, 1994; Жущиховская, 2004; Медведев, Филатова, 2014; Молодин, Мыльникова, 2015].

Результаты исследования

Стратиграфия (рис. 1, Д–Ж ) определяется по разрезам бровок и стенок.

Разрезы бровок по линиям 9 и И . Слой 1 – дерн черного цвета толщиной 5–15 см, местами до 25– 30 см. Слой 2 – буро- и буровато-желтая рыхлая супесь мощностью 18–20 см. В основании слоя (кв. 9/Б) – линза углистой земли. Слой 3 – светло-желтая супесь мощностью до 80 см, пронизанная тонкими изгибающимися полосками буро-желтого цвета. Подстилается слой линзами темной углистой супеси (кв. 9/А, 9/Р). Слой 4 – темно-серая супесь, обогащенная отдельными мелкими угольками и углистыми частицами. В заполнении жилищного котлована (кв. 3–5/И, 9/К, Л) и в основании (кв. 6–8/И, 9/Б) слоя линзы темной супеси. Материк – плотный песок, обогащенный базальтовой щебенкой.

Разрезы стенок по линиям Р, 1 и 16 . Слой 1 – рыхлый дерн черного цвета, толщиной от 8 до 20 см. Слой 2 – бурая супесь мощностью 20–85 см. Слой 3 – светло-серая супесь толщиной 25–40 см. Слой 4 – светло-коричневая супесь мощностью до 60 см с линзами темного грунта толщиной 8–40 см (вероятно, погребенная кровля жилища). Материк – песок с включениями базальтовой щебенки.

Жилище 2 (рис. 1, Г ) имеет котлован-основание округло-вытянутой формы по внешнему контуру и почти округлой по полу. Длина по линии С–Ю 13 м, В–З – 14,5, СЗ–ЮВ – 12,4 м. Диаметр по полу ок. 10 м. Глубина котлована разная: у южной стенки не превышает 60–70 см, у восточной и западной – от 60 до 100, у северной (выше по склону) – 100–107 см. Стенки котлована довольно крутые, с углом наклона от 60º до 70º.

Внутри жилища отмечены уступы – своего рода «лежанки». Первый (нижний) высотой в среднем 25–30 см над уровнем пола и шириной 100–130 см охватывает котлован кольцом со сравнительно небольшими разрывами у северной стенки. Второй уступ, скорее «полка», тянется узкой полосой в восточной части жилища. Третий (верхний) прослеживается двумя полосами. Первая шириной 100–150 см и длиной 9 м зафиксирована в восточной и юго-восточной частях котлована, вторая шириной 50–150 см и длиной почти 10 м – в северной, северо-западной и западной. В верху западной стенки отмечена ниша шириной 90 и длиной 120 см. Пол жилища сравнительно ровный, заметно небольшое повышение в западной его половине. В центре жилища располагался очаг в прямоугольной с закругленными углами яме с ровным дном длиной 120, шириной 60 и глубиной до 18 см (рис. 1, К ). В нем обнаружена береста.

В раскопе отмечено 96 ям, в основном в пределах жилища, только 11 (42, 55, 68, 71, 72, 77, 84, 85, 90,

I и II) вне его (рис. 1, Г). Большинство в плане округлые или овальные, и лишь некоторые имеют сильно вытянутую либо восьмеркообразную форму. Диаметр ям от 6-9 до 64-74 см, в среднем 20-40 см; глубина от 6-10 до 59-62 см, в среднем 30-40 см (рис. 1, З ). Дно чаще коническое, реже плоское, чашевидное или ступенчатое. Стенки крутые либо отвесные, редко наклонные. Большая часть ям служила для столбов. Они располагались в основном вдоль стен котлована. К категории хозяйственных (или ям-кладовых) отнесены три углубления (рис. 1, И). Яма I примыкала к жилищу с юго-западной стороны. Она овальной формы, размерами 164 х 140 см, глубиной 50 см (в материке). Яма II глубиной 100 см была зачищена в северо-западном углу раскопа на расстоянии 1,4 м от жилища. Дно ее неровное, ступенчатое. Основное заполнение -темный, почти черный грунт, насыщенный углистой массой, выше и ниже него залегала светло-коричневая супесь. Яма III почти округлой формы, диаметром ок. 150 см располагалась в северной части жилища, в месте, где прерывается первый уступ. Заполнена была темным грунтом с примесью угольков, в котором найдены отдельные черепки и отщепы.

Вскрытое в 1977 г в раскопе III жилище 2 общей площадью 140 м 2 по конструктивным особенностям в целом не отличается от прочих жилищ вознесе-новской культуры, исследованных впоследствии на о-ве Сучу [Деревянко и др., 2003; Медведев, 2005].

Каменный инвентарь насчитывает 837 экз. Использовались породы различного генезиса, преимущественно мелкогалечник (5-10 см) и крупнога-лечник (10-15 см), реже средневалунник (15-25 см) и крупновалунник (25-35 см).

Инструментарий (54 экз., 6,5 % каменного инвентаря) - 26 точильных камней (14 целых и 12 обломков), 4 лощила, 2 отбойника, наковальня, инструмент для заточки лезвий и обломок правила для древков, а также комбинированные инструменты: 13 точильных камней-наковален (7 целых и 6 в обломках), 3 то-чила-наковальни-отбойника (целое и 2 в обломках), наковальня-лощило, отжимник-лощило и обломок наковальни-отбойника - обнаружен в верхнем слое (20), в заполнении (18), на полу (14) жилища и за его пределами (2). Рабочие поверхности абразивов имеют следы шлифовки и правки орудий; наковален - ямки и выбоины. Рабочие концы отбойников выщерблены, забиты, лощил - заглажены, заполированы. Заготовками в основном служили различные по форме и размерам песчаниковые плитки и алевролитовые гальки.

Нуклевидные формы (34 экз., 4,1 % каменного инвентаря) - 22 микронуклеуса и 12 нуклевидных обломков - найдены в верхнем слое (13), в заполнении (9), на полу (9) жилища и за его пределами (3). Представлены микронуклеусы торцовые (17), клиновидные (4) и конический. Пять торцовых двухпло- щадочные, остальные одноплощадочные. Основания чаще приостренные, реже притупленные; площадки естественные (преимущественно) и гладкие, а также с продольной подправкой и фасетированные. На торцовых сторонах следы снятий отщепов, в т.ч. пластинчатых, на боковых - ножевидных пластин, отщепов и сколов. Размеры микронуклеусов от 1,9 х 2,2 х 1,3 до 4,3 х 3,2 х 1,5 см. Нуклевидные обломки торцовые (6), клиновидные (5) и подпризматический. Подавляющее большинство одноплощадочные (9), есть также с двумя (2) и тремя (1) площадками. Размеры от 1,3 х х 2,3 х 0,4 до 5,0 х 2,2 х 1,6 см. Заготовками для микронуклеусов в основном служили яшмовые, реже халцедоновые и кремнистые гальки.

Индустрия сколов (435 экз., 51,9 % каменного инвентаря) представлена отщепами, пластинами и отходами производства. Отщепы (332 экз., 39,6 % каменного инвентаря, 76,3 % индустрии сколов) найдены в верхнем слое (111), в заполнении (150), на полу (55), в ямах (4) жилища и за его пределами (12). Преобладают экземпляры средних размеров (66,7 %*). Наиболее многочисленными являются удлиненные сколы (50,6 %). Остаточные ударные площадки в основном прямые (52,7 %) и выпуклые (25 %), реже срединно-выпуклые (22,3 %). Они преимущественно точечные (25,3 %), естественные (22,7 %) и фасетиро-ванные (18,3 %), реже гладкие (15,0 %), с продольной подправкой (11,7 %) и двугранные (6,3 %), единичные линейные (0,7 %). Дорсальная огранка отщепов в большинстве случаев бессистемная (23,0 %) и продольная однонаправленная (22,7 %), реже ортогональная (15,7 %), бипродольная (15,3 %), радиальная (10,0 %) и дорсально-гладкая (9,7 %). Доля целых от-щепов с полным покрытием естественной коркой составляет 8,3 %, с частичным - 37,0 %.

Пластины (19 экз., 2,3 % каменного инвентаря и 4,4 % индустрии сколов) выявлены в верхнем слое (8), в заполнении (6), на полу (4) жилища и за его пределами (1). Они средние (3,4 %) и мелкие (0,9 %), преимущественно с точечной (73,7 %) остаточной ударной площадкой. Огранка дорсальной поверхности в основном продольная однонаправленная (42,1 %) и бессистемная (26,3 %). Есть экземпляры (42,1 %) с участками естественной поверхности.

Отходы производства (84 экз., 10,0 % каменного инвентаря и 19,3 % индустрии сколов) включают 17 колотых галек, 12 сколов и 55 осколков, выявленных в верхнем слое (35), в заполнении (25), на полу (15), в яме (1) жилища и за его пределами (8).

Орудийный набор представлен 312 экз. (143 целых, 61 обломок, 105 заготовок и 3 обломка заготовок, что со ставляет 37,3 % каменного инвентаря).

60 cм

|

А Б В Г Д Е Ж |

+ |

Л М Н О П Р |

|||||||||||||

|

+ + |

+и + |

т»а |

*е+ |

||||||||||||

|

+ |

+ |

♦ t* |

®П |

'ЯП аЧ |

|||||||||||

|

( t^ |

1 + |

Тч |

Л |

||||||||||||

|

+ |

S. |

4- |

। е |

+ |

|||||||||||

|

а» |

-* |

+ff |

++i |

lit |

|||||||||||

|

+ |

8J |

,%> |

■л |

+ |

|||||||||||

|

* |

+ |

ч° |

«А® |

||||||||||||

|

1 |

|||||||||||||||

|

Ь[ |

овк |

а |

6 |

||||||||||||

|

0» |

/'7 |

у |

|||||||||||||

|

Ч |

=s |

+. |

+1* |

eV |

h |

||||||||||

|

V |

V |

0 |

т 4- |

||||||||||||

|

$5 |

и |

+ |

+ + ■ |

||||||||||||

|

Т |

+ |

+ |

+ |

♦ |

1 |

1 |

|||||||||

|

+ |

1 |

+ |

4, |

So |

+Л |

||||||||||

|

+ |

I- . □ У |

* |

+ |

+ |

|||||||||||

|

о |

"о |

е |

||||||||||||

|

0®О |

С<1Й |

о" |

О |

|||||||||||

|

Т|° |

°<‘ |

+ |

С С |

■ф t h |

||||||||||

|

+ |ы |

ч |

4-Г |

■^ |

т |

||||||||||

|

Т |

+(1 |

1 7 |

||||||||||||

|

е |

О |

X,- Ф |

/ |

|||||||||||

|

bF |

ОВК |

а |

||||||||||||

|

+ |

||||||||||||||

|

а |

D |

V |

||||||||||||

|

+ |

«^ |

° * + |

||||||||||||

|

+ |

+ |

3 / |

||||||||||||

|

1 |

||||||||||||||

Внешний контур жилища АБВГДЕЖЗИ

|

* |

*+ |

||||||||||||

|

^'Гх^ |

|||||||||||||

|

9 |

5^ |

||||||||||||

|

* ♦ / |

4c |

но+ |

9 |

л1 |

А |

|.*0 |

|||||||

|

£122 |

b»7 |

+ |

+ + |

& о |

S |

£w |

А 4 |

||||||

|

+ |

4- + |

«-А |

|||||||||||

|

■V |

|||||||||||||

|

|у*й |

|||||||||||||

|

Бр |

DBK |

3,-.» -«" |

|||||||||||

|

c^.w |

■V |

||||||||||||

|

ч |

№ 'о2 |

||||||||||||

|

• obi |

:■ |

||||||||||||

|

Ц. Vs |

“а* |

-^ |

6 |

||||||||||

|

s |

~ч |

SL |

|||||||||||

|

1: |

& |

S |

|||||||||||

|

+/+ |

+ |

»0 ® * l7»aI |

4- + |

+ |

* |

|

е2®3 |

4 1 |

1 |

|||||||||||||

|

\ |

|||||||||||||||

|

й |

Оге |

Лэ |

|||||||||||||

|

7 5 |

ч' |

<7 |

^г |

||||||||||||

|

Г" |

ОЧАГ |

Г |

/1в |

||||||||||||

|

0 |

d6 |

||||||||||||||

|

о^ |

|||||||||||||||

|

7й |

7у |

||||||||||||||

|

^< |

^' |

т |

с |

ом |

№ FX, |

=р |

|||||||||

|

«О' |

м |

У: |

|||||||||||||

|

dj |

^а |

Уб |

|||||||||||||

|

ок |

iit4- |

||||||||||||||

|

о?1 |

^3 |

||||||||||||||

Ш 1 ГО 2 го 3 го 4 го 5 го 6 и 7 го 8 ш 9 и 10 ш 11 ш 12 го 13 ш 14 го 15 го 16 17 18 го 19 го 20 го 21 го 22 го 23 го 24 го 25 и 26 го 27 го 28 ш 29 и 30 го 31 ш 32 го 33 го 34 и 35 ш 36 го 37 и 38 и 39 го 40 го 41 го 42 ЕЗ 43 ЕН 44 4G го 46 го 47 ■ 48 ЕН 49 ^ 50 В 51 52

ГО 53 [zvyztj 54

Они найдены в верхнем слое (82), в заполнении (159), на полу (47), в ямах (4) жилищного котлована и за его пределами (20).

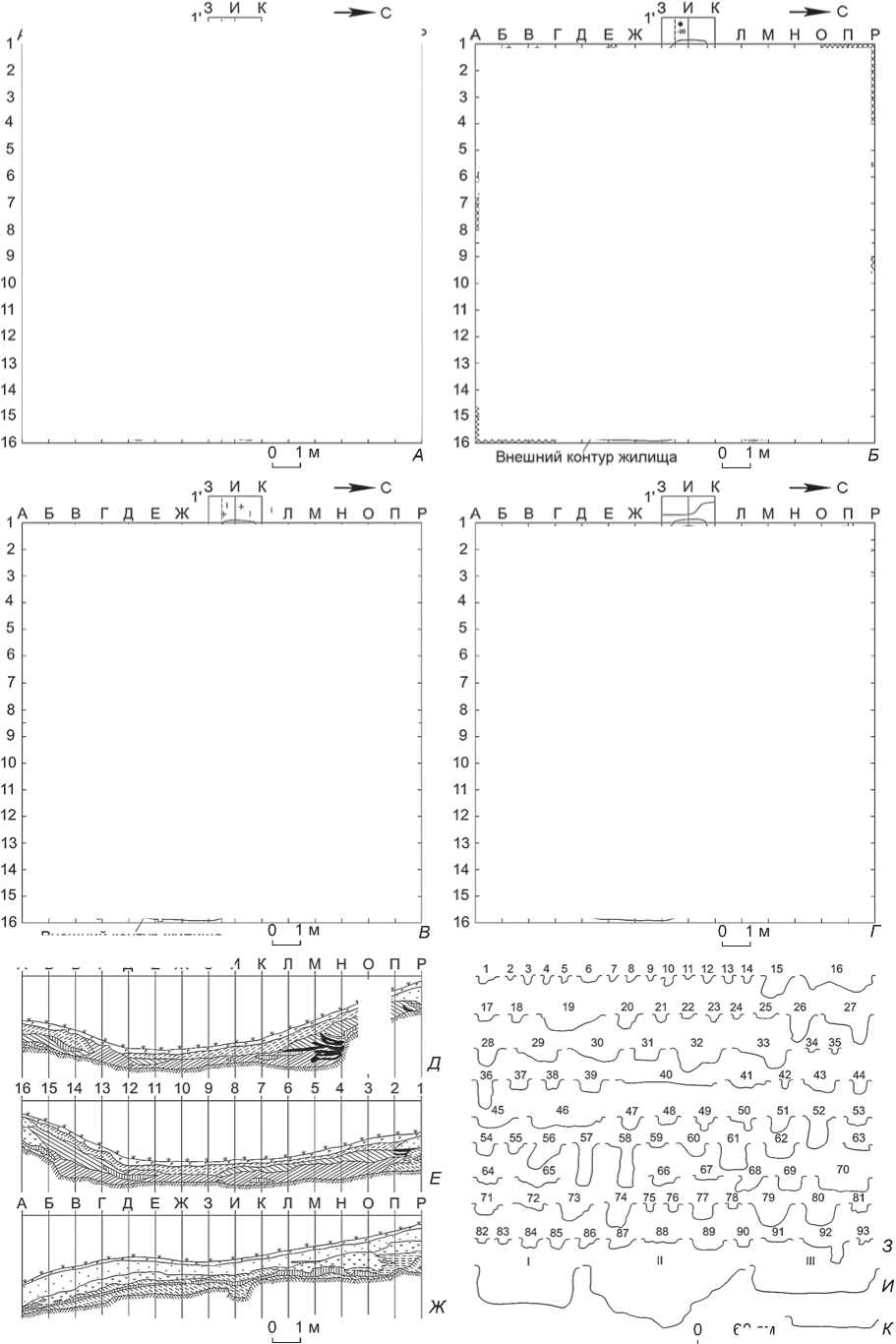

Метательные орудия – наконечники дротиков и стрел – обнаружены в верхнем слое (1), в заполнении (4), яме (3) жилища и за его пределами (1). Заготовками служили преимущественно яшмовые и кремнистые гальки, реже – отщепы из тех же пород. Наконечники дротиков (2 экз.: целый и обломок заготовки; 0,6 %) – бифасы иволистной в плане и линзовидной в сечении формы с основанием-черешком. Плоские стороны обработаны уплощающими сколами и уплощающей захватывающей ретушью, края – субпараллельной и параллельной полукрутой ретушью. Размеры целого изделия 7,2 × 1,7 × 0,7 см. Наконечники стрел (7 экз.: 4 целых, 3 обломка; 2,2 %) – бифа-сы удлиненно-подтреугольной в плане, линзовидной в сечении формы с выемчатым основанием и листовидной в плане, линзовидной в сечение формы с основанием-черешком, а также орудия из отщепов – подтреугольной (с чуть вогнутыми или выпуклыми боковыми сторонами) в плане, уплощенной в сечении формы с выемчатым основанием. Для бифасов характерна обработка плоских сторон уплощающими сколами и покрывающей ретушью, краев – двусторонней параллельной плоской и полукрутой ретушью. У наконечников из отщепов стороны обработаны параллельной и субпараллельной плоской, края – мелкой краевой ретушью. Размерный ряд от 2,0 × 1,3 × 0,3 до 4,3 × 1,5 × 0,5 см.

Режущие орудия – ножи и вкладыши – найдены в верхнем слое (6), в заполнении (38), на полу (9), в яме (1) жилища и за его пределами (3). В качестве заготовок в основном использовались яшмовые и халцедоновые, реже кремнистые и алевролитовые гальки и отщепы. Ножи (34 экз.: 21 целых, 9 обломков и 4 заготовки; 10,9 %) – бифасы листовидной, удли-ненно-подовальной или подпрямоугольной в плане, линзовидной в сечении формы («мясные») и асимметричной коленчатой в плане, уплощенно-линзовидной в сечении («рыбные»), а также орудия из отщепов или сколов – листовидной, асимметричной ромбовидной либо коленчатой в плане, линзовидной или уплощенной подтреугольной в сечении формы (рис. 2, 20–24 ).

Плоские стороны бифасов обработаны уплощающими сколами, покрывающей, распространенной и захватывающей параллельной и субпараллельной полукрутой и плоской ретушью, края – краевой параллельной и субпараллельной захватывающей или стелющейся полукрутой либо плоской бифасиальной ретушью. Обушок, как правило, выделен двусторонними сколами. У ножей из отщепов края и рукоять по периметру со спинки и брюшка обработаны краевой субпараллельной прилежащей ретушью. Размеры целых изделий от 2,3 × 2,1 × 0,2 до 5,5 × 1,1 × × 0,4 см. Вкладыши (23 экз.: 16 целых, 6 обломков и заготовка; 7,4 %) – бифасы прямоугольной в плане и линзовидной в сечении формы (рис. 2, 7–19 ). Плоские стороны обработаны покрывающей и распространенной параллельной и субпараллельной плоской и полукрутой ретушью, края – мелкой краевой захватывающей и субпараллельной плоской ретушью. Размерный ряд от 1,1 × 0,8 × 0,2 до 4,9 × 1,3 × 0,5 см.

Рубящие орудия и орудия для обработки дерева – тесла, стамеска и скобель – обнаружены в верхнем слое (13), в заполнении (17), на полу (4) жилища и за его пределами (3). Тесла (35 экз.: 12 целых, 22 обломка и заготовка; 11,2 %) удлиненной подтрапециевидной в плане и в сечении формы, подпрямоугольной в плане, прямоугольной или линзовидной в сечении, удлиненной подтреугольной в плане и линзовидной в сечении (рис. 2, 25–29 ) обработаны оббивкой, шлифовкой, заточкой. Обушки приостренные или скошенные. Асимметрично заточенные лезвия в основном со следами износа, но иногда и без таковых. Размеры целых изделий от 5,2 × 3,4 × 1,2 до 19,0 × 6,1 × 4,1 см. Заготовками служили алевролитовые гальки. Стамеска (0,3 %) изготовлена из алевролитовой гальки (13,8 × × 3,4 × 2,2 см) листовидной в плане и подпрямоугольной в сечении формы. На спинке и брюшке выбоины, боковые грани со следами сколов, забитостью. На всех сторонах шлифовка, боковые стороны подточены. Обушок асимметрично заужен и приострен ступенчатыми сколами. Скобель (0,3 %) – бифас из яшмовой гальки (4,2 × 2,2 × 0,5 см) полукруглой в плане и линзовидной в сечении формы со слегка вогнутым лезвием, оформленным субпараллельной полукрутой ретушью.

Рис. 1. Планы раскопа III (1977 г.) на уровнях верхнего слоя ( А ), заполнения ( Б ) и пола ( В ) жилища 2, материка ( Г ), разрезы бровок по линиям 9 ( Д ) и И ( Е ), стенки по линии 1 ( Ж ), профили столбовых ( З ), хозяйственных ( И ) и очажной ( К ) ям.

1 – тесло; 2 – стамеска; 3 – скобель; 4 – нож; 5 – вкладыш; 6 – резец; 7 – ножевидная пластинка; 8 – наконечник стрелы/дротика; 9 – выемчатое орудие; 10 – проколка; 11 – скребок; 12 – скребло; 13 – орудие с «носиком»; 14 – комбинированное орудие; 15 – грузило; 16 – булава; 17 – курант; 18 – зернотерка; 19 – мотыга; 20 – точило; 21 – наковальня; 22 – лощило; 23 – правило; 24 – комбинированный инструмент; 25 – отбойник/отжимник; 26 – заготовка орудия; 27 – нуклеус; 28 – нуклевидный скол; 29 – отщеп; 30 – галька со сколами; 31 – изделие из камня; 32 – бусина; 33 – пуговица; 34 – пряслице; 35 – глиняная скульптурка; 36 – керамический стерженек; 37 – керамика; 38 – сосуд (развал); 39 – подвеска; 40 – глубина от современной поверхности; 41 – яма; 42 – пятно; 43 – дерн; 44 – светло-коричневая супесь; 45 – темный, почти черный грунт, насыщенный углистой массой; 46 – желтовато-темная супесь; 47 – темная супесь с мелкими углями; 48 – древний погребенный почвенный слой; 49 – светло-серая супесь; 50 – желтый суглинок; 51 – буро-желтый песок; 52 – светло-желтая супесь;

53 – бурая супесь; 54 – материк.

3 cм

3 cм

25–28 , 30

29 , 31

0 3 cм

1–24

Рис. 2. Каменные изделия.

1–4 – отщепы с ретушью; 5, 6 – пластины с ретушью; 7–19 – вкладыши; 20–24 – ножи; 25–29 – тесла;

30 – землеройное орудие; 31 – обломок куранта.

Тесловидно-скребловидные орудия (2 экз., 0,6 %) обнаружены в верхнем слое. Изготовлены из алевролитовых галек (9,3 × 5,7 × 2,8 и 9,2 × 6,6 × 2,8 см) подовальной в плане и линзовидной в сечении формы. Обработаны оббивкой. Лезвия забиты, выщерблены.

Скребки, скребла и нуклевидно-скребловидное орудие найдены в верхнем слое (21), в заполнении (58), на полу (19) жилищного котлована и за его пределами (10). Скребки (97 экз.: 27 целых, 70 заготовок; 31,1 %) разнообразны по форме: концевые, скошенные, боковые, угловые; двухконцевые; концевые боковые, концевые угловые, концевые скошенные; двух- концевые скошенные, двухконцевые боковые; угловые боковые. Рабочие края оформлялись поперечными и ступенчатыми параллельными и субпараллельными вертикальными крутыми и полукрутыми сколами, краевой ступенчатой покрывающей и захватывающей параллельной и субпараллельной, реже прерывистой ретушью. Размеры целых образцов от 2,1 × 2,2 × 0,8 до 5,8 × 3,9 × 1,0 см. Заготовками служили гальки, отщепы и сколы (в т.ч. пластинчатые), реже пластины. Использовались в основном кремнистые (яшма, кремень и халцедон) породы, а также алевролит, песчаник, гранитоид и кварцит. Скребла (10 экз.: целое и 9 заготовок; 3,2 %) - простые поперечные прямые и выпуклые, продольные выпуклые и продольно-поперечное прямое - подовальной или подтрапециевидной в плане, линзовидной, подтреугольной либо прямоугольной в сечении формы. Рабочий край подработан краевыми ступенчатыми продольными или поперечными вертикальными и крутыми сколами. Заготовками служили алевролитовые, гранитоидные и песчаниковые гальки и плитки, зачастую обломки точильных камней. Размер целого образца 9,3 х 5,7 х х 2,8 см. Нуклевидно-скребловидное орудие (0,3 %) подовальной в плане и подтреугольной в сечении формы. Изготовлено из алевролитовой гальки (6,5 х 4,5 х х 2,1 см). Простое продольное скребло с противолежащими лезвиями имеет следы износа. Боковые стороны подработаны двусторонней краевой ретушью.

Проколки (16 экз.: 10 целых, 6 заготовок; 5,1 %) найдены в верхнем слое (3), в заполнении (9), на полу (3) жилища и за его пределами (1). Изготавливались в основном из отщепов и сколов кремнистых пород, а также алевролита. Представлены срединные, угловые, двойные срединная и срединно-угловая, а также тройная срединно-угловая проколки в основном листовидной и подтреугольной в плане, подтреугольной, подтрапециевидной и линзовидной в сечении формы. Острия обработаны преимущественно двусторонней краевой субпараллельной и параллельной полукрутой и плоской ретушью. Размеры от 2,0 х 0,7 х 0,5 до 4,7 х 2,5 х 0,9 см.

Комбинированные орудия (17 экз.: 11 целых, 6 заготовок; 5,4 %) происходят из верхнего слоя (4), заполнения (11) и с пола (2) жилища. Представлены комбинации двух (скребок-проколка, скребок-резец, скребок-выемчатое орудие, нож-проколка) и трех (нож-проколка-выемчатое орудие, нож-вкладыш-пила, скребок-выемчатое орудие-орудие с «носиком», скребок-нож-резец, скребок-проколка-резец) видов орудий. В качестве заготовок использовались главным образом яшмовые, халцедоновые и кремневые гальки, отщепы и сколы.

Прочие орудия (37 экз.: 11,9 %) - 8 зернотерок в обломках, 2 куранта, 4 землеройных орудия, 8 на-верший булав (целое, 5 фрагментов, 2 обломка заготовок), выемчатое орудие, грузило, заготовка орудия с «носиком», а также 7 заготовок и 5 обломков орудий, назначение которых не определяется, - обнаружены в верхнем слое (20), в заполнении (10), на полу (5) жилища и за его пределами (2). Обломки зернотерок представляют собой песчаниковые плитки (размеры от 3,8 х 2,9 х 2,6 до 13,0 х 9,5 х 2,7 см) с широкими заглаженными сторонами, на которых прослеживаются тонкие следы трасс. Курант - округлая в плане линзовидная в сечении базальтовая галька (11,1 х 10,2 х х 7,0 см). Вся ее поверхность тщательно выровнена. Обломок куранта - плитка песчаника сегментовид- ной в плане и подпрямоугольной в сечении формы (рис. 2, 31). Землеройные орудия изготовлены из гранитных и песчаниковых плиток (10,4 х 6,8 х 1,7 см) удлиненной подпрямоугольной или подтрапециевидной в плане и уплощенно-подпрямоугольной в сечении формы. Лезвия имеют следы износа, потертости (рис. 2,30). Навершия булав (размеры от 8,3 х 5,3 х 5,2 до 15,0 х 7,8 х 7,0 см) подовальной или полукруглой в плане, подовальной в сечении формы с заглаженными и зашлифованными поверхностями и сквозными биконическими отверстиями изготовлены из базальта и гранитоида. Выемчатое орудие оформлено на кремневом отщепе (4,4 х 3,7 х 0,4 см) ромбовидной в плане и уплощенной подтреугольной в сечении формы. Выемка выполнена ступенчатой ретушью на противолежащей ударной площадке стороне.

Отщепы с ретушью (24 экз.: 7,7 % каменного инвентаря) обнаружены в верхнем слое (11), в заполнении (9) и на полу (4) жилища. Целые экземпляры - в основном удлиненные (3,4 %*) средних размеров (4,6 %) изделия из яшмы, халцедона и кремня, реже - алевролита (рис. 2, 1-4 ). В большинстве случаев мелкая краевая прерывистая параллельная или ступенчатая ретушь расположена на продольном или дистальном крае заготовки.

Пластины с ретушью (5 экз., 1,6 % каменного инвентаря) обнаружены в верхнем слое (1), в заполнении (3) и на полу (1) жилища. Это средние (0,5 %) и мелкие (0,7 %) изделия из яшмы и единичные из алевролита (рис. 2, 5, 6). Остаточные ударные площадки гладкие (40 %), точечные (40 %) и фасетированная (10 %). Огранка дорсальной поверхности продольная однонаправленная (40 %), бипродольная (20 %), радиальная (20 %) и бессистемная (20 %).

Основными приемами вторичной обработки являются ретушь, шлифовка, полировка и заточка. Ретушь преимущественно краевая (59,2 %**), крутая (5,4 %), полукрутая (8,5 %) и плоская (9,2 %); параллельная (40,8 %) и субпараллельная (17,7 %), покрывающая (13,8 %) и захватывающая (3,8 %), ступенчатая (9,2 %) и распространенная (3,1 %), прерывистая (19,2 %) и приостряющая (6,2 %); бифасиальная (11,5 %), прилежащая (6,2 %) и противолежащая (4,6 %); мелко-(32,3 %), средне- (3,1 %) и крупнофасеточная (5,4 %).

В наборе типологически значимых изделий преобладают орудия, связанные с добычей и обработкой продуктов охотничьего и рыболовного промыслов: ножи и вкладыши (6,8 %), наконечники дротиков и стрел (1,1 %), навершия булав и грузило (1,1 %); скребки и скребла (12,8 %), комбинированные ору- дия (2,0 %), проколки (1,9 %). Кроме того, в довольно большом количестве представлены рубящие орудия и орудия для обработки дерева (тесла, стамеска и скобель; 4,4 %), а также землеройные (0,5 %) и для переработки плодов растений (зернотерки и куранты; 1,2 %). Все это в совокупности свидетельствует о комплексном характере хозяйства обитателей жилища. Основными видами деятельности были охота, рыболовство и собирательство.

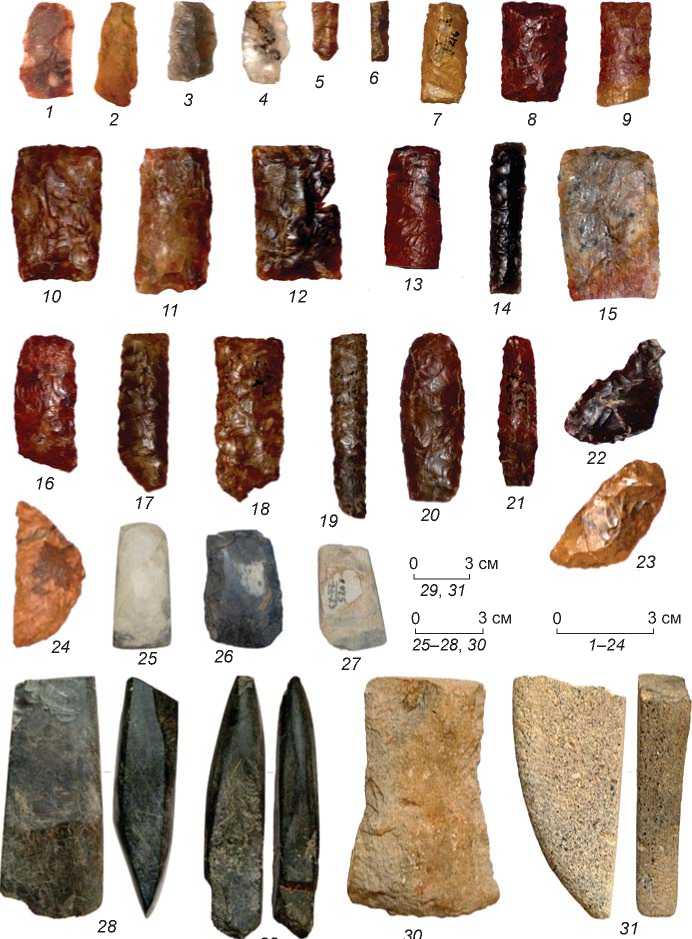

Среди изделий из камня также отмечены два дисковидных пряслица, изготовленные из алевролита и мелкозернистого песчаника шлифовкой. Одно из них обнаружено в верхнем слое, другое – в заполнении жилища (рис. 3, 8 ).

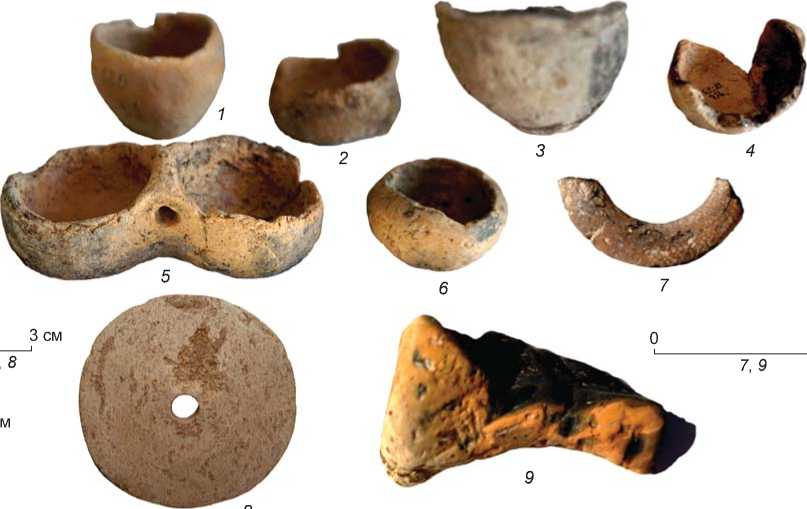

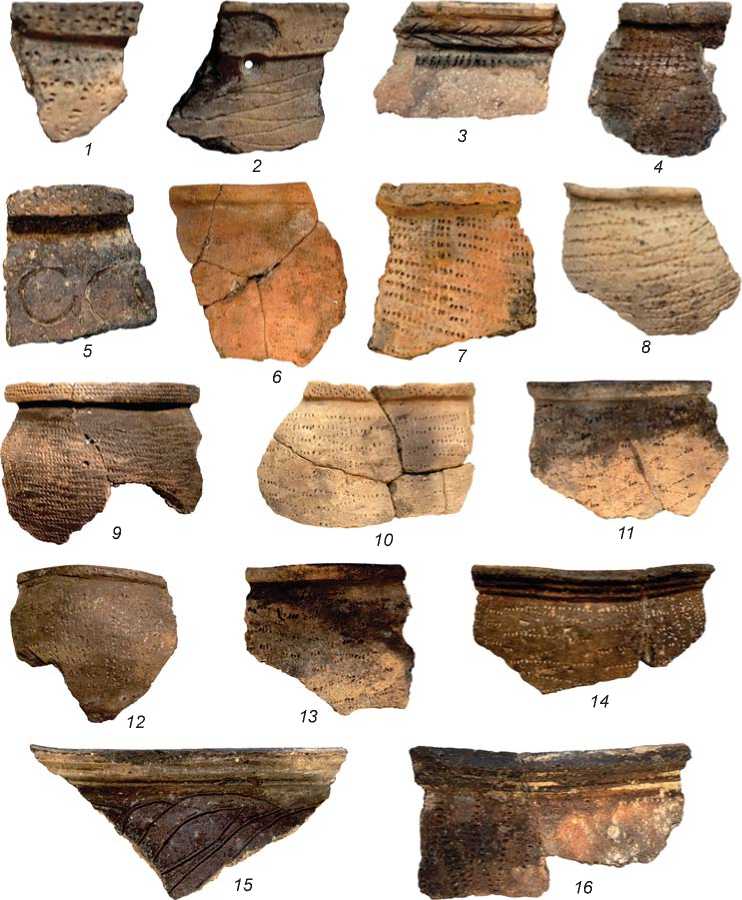

Бытовая керамика представлена 3 110 экз. Подавляющее большинство (3 028) принадлежит возне-сеновской культуре (рис. 4). Это глиняные сосуды (3) и их части (244 верхних, 22 нижних, верхняя и нижняя одного изделия, 8 боковин, 165 обломков венчиков, 2 451 стенка и 126 донцев), а также пряслица (3 целых и 5 обломков), из которых одно покрыто узором из резных линий. Чуть более трети образцов (1 326 экз., 43,8 %) без орнамента. Вознесеновская керамика найдена в верхнем слое (1 035), в заполнении (1 295), на полу (215), в ямах (56) жилища и за его пределами (427).

Исследование с помощью бинокулярного микроскопа показало наличие в глиняном те сте пресноводных моллюсков (раковины и тело), а в некоторых образцах еще и песка (22), дресвы (31) и шамота (4).

Включение неорганических добавок свидетельствует, по-видимому, об экспериментах с составом формовочной массы, направленных на улучшение свойств керамических изделий.

При формовке применялись преимущественно донно-емкостный начин и ленточно-кольцевой на-леп. Ширина лент венчика 1,0–1,5 см, тулова – 5–7, придонных 3–4 см. Поверхности снаружи и изнутри затирались, заглаживались, лощились (редко), покрывались ангобом. Представлены в основном средние и крупные сосуды закрытых форм с хорошо выделенной горловиной. Диаметр по венчикам (устья) сосудов средних размеров от 10 до 15 см, крупных – от 20 до 30 см; по тулову – соответственно 15–20 и 20– 30 см; донцев – от 5–10 до 15 см. Высота изделий средних размеров от 10 до 15 см, крупных – от 20 до 30 см. Толщина венчиков 0,8–1,0 см, стенок – 0,5– 0,8, донцев 0,8–1,2 см. Есть также три миниатюрных изделия высотой от 2,3 до 6,7 см. Венчики сосудов чаще всего отогнуты наружу, реже прямые; обрез устья приострен или закруглен. Донца плоские.

Керамика орнаментирована вертикальными и горизонтальными зигзагами, а также горизонтальными, вертикальными или наклонными линиями, углами, треугольниками, сеткой из оттисков гребенчатого штампа, зубчатого колесика, наколов. Есть также декор из дуг и кругов, выполненный резными линиями и желобками. Иногда тулово сосудов оставляли гладким. Венчики оформлялись налепными валиками, поверх которых могли наноситься оттиски гре-

3 cм

7 , 9

Рис. 3 . Глиняные ( 1–7, 9 ) и каменное ( 8 ) изделия. 1–6, 9 – сосудики; 7 – обломок кольца; 8 – пряслице.

3 cм

0 3 cм

1 , 5

0 3 cм

2 , 4 , 16

0 3 cм

3 , 7 , 8

0 3 cм

6 , 10

0 3 cм

9 , 12 , 15

0 3 cм

11 , 13 , 14

Рис. 4. Керамика вознесеновской культуры.

бенчатого штампа, наколы, насечки. Есть также венчики с каннелюрами.

При обжиге использовался окислительно-восстановительный режим (650-700 °С). Об этом свидетельствует цвет черепков: светло-серый, желтовато-серый, желто-коричневый, серо-коричневый, светло- и темно-оранжевый снаружи, светло-коричневый и коричневый, серый и темно-серый изнутри и в изломах. Нередко фрагменты и целые изделия покрыты копотью и нагаром.

В целом вознесеновская керамика - выдержанный по основным признакам комплекс, соотносимый с поздним этапом развития культуры.

В коллекции есть также 82 образца иных культурных традиций: мариинской культуры раннего неолита (2 фрагмента венчиков) [Медведев, 2008], кондонской

(10 стенок и 2 донца) и малышевской (7 венчиков, 46 стенок, 3 нижние части и 5 донцев) культур [Медведев, 2006, 2017], белькачинского культурного типа среднего неолита (обломок стенки сосуда), седыхин-ской поздненеолитической культуры о-ва Сахалин (2 фрагмента) и польцевской раннего железного века (4 фрагмента). Обнаружены они в верхнем слое (22), в заполнении (30), на полу (12) жилища и за его пределами (18).

После утилизации глиняных сосудов их обломки могли использоваться. В коллекции керамики есть скребки (22), скребок-лощило, заготовки скребков (1 137) и их обломки (2), заготовки пряслиц (4). Большая их часть (94,6 %) принадлежит вознесеновской культуре. Скребки концевые, скошенные, боковые; концевые скошенные, концевые боковые, скошенные боковые; двускошенные, двухконцевые, двухконцевые скошенные. Рабочие края скребков имеют следы износа.

Украшения, предметы искусства, культ а составляют группу из 20 экз.: изделия из глины – восемь обломков скульптурок, фрагмент стерженька, часть колечка, восемь сосудиков; каменные – фигурка нерпы (предположительно), пуговица и две бусины, а также фрагмент подвески из перламутра. Они обнаружены в верхнем слое (7), в заполнении (9), хозяйственной яме III (1) жилища и за его пределами (3).

Из восьми фрагментов глиняных скульптурок достоверно определяется только один обломок нижней части женской фигурки подтрапециевидной в плане и подтреугольной в сечении формы. Одна ее широкая поверхность гладкая, на противоположной – сетка из прочерченных линий. Часть керамического стерженька подпрямоугольной в плане и в сечении формы имеет размеры 3,2 × 3,4 × 1,65 см. От колечка диаметром 3,0 см и толщиной 0,7 см осталось чуть меньше половины (см. рис. 3, 7 ). К предметам культа можно отнести пять почти целых миниатюрных плоскодонных сосудов высотой в основном 2,0–3,0 см (см. рис. 3, 1–4 , 6 ), еще один сосудик со слегка выступающей ручкой (см. рис. 3, 9 ) и два изделия с парными емкостями, одно из которых практически целое (см. рис. 3, 5 ), а у другого сохранилась только одна емкость. У первого изделия в перемычке есть сквозное круглое отверстие диаметром 0,4 см, сделанное до обжига. Возможно, это уникальные весы.

Относительно немногочисленные изделия неутилитарного назначения, включая миниатюрные сосуды, видимо связанные с определенными обрядами, отражают элементы духовно-интеллектуальной сферы обитателей данного жилища, а также в целом носителей вознесеновской культуры.

Выводы

В ходе планиграфического анализа жилища 2 установлены основные особенности его конструкции: значительные размеры (ок. 15 м в диаметре), довольно глубокий котлован, наличие в нем уступов-«лежанок», «полок» и ниш, круговое расположение ям от столбов в полу жилища. Внешне жилище имело форму, скорее всего напоминающую усеченную пирамиду.

Каменный инвентарь, представленный орудиями, связанными с добычей и обработкой продуктов охотничьего и рыболовного промыслов, а также с землеройными работами и переработкой плодов растений, указывает на то, что обитатели жилища вели комплексное хозяйство, в котором основными видами деятельности были традиционные в неоли- те Приамурья охота, рыболовство и собирательство. Отличительной особенностью каменного инвентаря является присутствие в нем значительного количества бифасиальных орудий.

Результаты анализа керамики свидетельствуют о ее культурно-хронологической принадлежности поздней стадии развития неолитической вознесенов-ской культуры, а также о влияниях традиций населения северных материковых и восточных островных территорий начиная со среднего неолита (конец V – начало IV тыс. до н.э.) и вплоть до заключительных этапов существования этой культуры. Заметим, что бинокулярная микроскопия показала вероятность экспериментов с формовочными массами для улучшения качества керамики.

Украшения, предметы искусства, культа, хотя сравнительно немногочисленные, тем не менее свидетельствуют об отдельных сторонах духовно-интеллектуального мира обитателей жилища и в целом носителей вознесеновской культуры.

Данная публикация завершает серию наших статей, посвященных раскопкам 1970-х гг. неолитических поселений на о-ве Сучу. Представленные итоги изучения жилища 2 в раскопе III, его каменного инвентаря, керамики, украшений, предметов искусства, культа, на наш взгляд, заметно дополняют научные знания о позднем неолите Нижнего Приамурья и сопредельных территорий. Полученный материал позволяет датировать жилище серединой II тыс. до н.э.

Авторы искренне благодарны всем участникам раскопок на о-ве Сучу в 1977 г., О.С. Медведевой также за фотографии и помощь в подготовке материала к печати.

Список литературы Исследование жилища 2 (1977 год, раскоп III) на поселении Сучу в Приамурье

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение: Введение и основы. – Новосибирск: Наука, 1994. – 288 с.

- Деревянко А.П., Чо Ю Чжон, Медведев В.Е., Шин Чан Су, Хон Хён У, Краминцев В.А., Медведева О.С., Филатова И.В. Неолитические поселения в низовьях Амура: (Отчет о полевых исследованиях на острове Сучу в 1999 и 2002 гг.): в 3 т. – Сеул: Гос. исслед. ин-т культурного наследия Республики Корея, 2003. – 1 117 с. (на рус. и кор. яз.).

- Жущиховская И.С. Очерки истории древнего гончарства Дальнего Востока России. – Владивосток: Дальнаука, 2004. – 311 с.

- Медведев В.Е. Неолитические культуры Нижнего Приамурья // Российский Дальний Восток в древности и средневековье: Открытия, проблемы, гипотезы. – Владивосток: Дальнаука, 2005. – С. 234–267.

- Медведев В.Е. О культурогенезе в эпоху неолита в Нижнем Приамурье // Современные проблемы археологии России. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – Т. I. – С. 288–291.

- Медведев В.Е. Мариинская культура и ее место в неолите Дальнего Востока // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. – М.: ИА РАН, 2008. – Т. I. – С. 244–248.

- Медведев В.Е. Об особенностях развития среднего и позднего неолита на юге Дальнего Востока (Нижнее Приамурье) // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле–Белокурихе. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. – Т. I. – С. 155–158.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Керамика эпохи неолита Нижнего Приамурья (орнаментальный аспект). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – 168 с.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Некоторые итоги междисциплинарных исследований материалов с острова Сучу (1973 год, раскоп I) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 4. – С. 24–37.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Итоги междисциплинарных исследований каменного инвентаря из жилища Г поселения Сучу (1974 год, раскоп I) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 3. – С. 17–28.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Итоги исследований материалов с острова Сучу (1974 год, раскоп I) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 4. – С. 124–128.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Материалы раскопок на острове Сучу (1975 год, раскоп I): итоги исследований // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 4. – С. 30–42.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Междисциплинарные исследования материалов поселения Сучу (1973 год, раскоп II, жилище 1) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 2. – С. 3–13.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н. Теория и практика исследования древней керамики: традиционные и новейшие методы // Самар. науч. вестн. – 2015. – № 3. – С. 122–127.

- Окладников А.П., Медведев В.Е., Филатова И.В. Первые стационарные исследования с получением радиоуглеродных дат на острове Сучу (1972 г.) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 3. – С. 50–63.