Исследования многослойного поселения Старый Тартас-1 (Венгеровский район Новосибирской области)

Автор: Молодин В.И., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Кобелева Л.С., Селин Д.В., Ненахова Ю.Н., Мыльникова Л.Н., Борзых К.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Публикуются материалы, полученные в результате традиционных сборов подъемного материала на памятнике Старый Тартас-1. Поселение расположено на пойменной террасе левого берега р. Омь, напротив одноименного села, в Венгеровском районе Новосибирской области. Исследования текущего года позволяют дополнить представления не только о памятнике, но и об отдельных нюансах материальной культуры выявляемых здесь образований. В керамическом комплексе, относимом к гребенчато-ямочной историко-культурной общности, зафиксирована принципиально новая форма - чаши. Имеется редкий экземпляр уплощенного донышка, украшенного в классической для культуры манере, и фрагменты стенок, помимо следов характерного заглаживания и ложнотекстильных отпечатков, имеющие отчетливые оттиски штампа в виде шагающей гребенки. Найдены остатки разрушенной мастерской по изготовлению артефактов из камня с 47 предметами, которые можно интерпретировать как отходы производства. Кроме того, собраны нуклеусы, часто переоформленные в орудия (27 ед.), ножевидные пластины (14 ед.), скребки (9 ед.). Все предметы - типичны для каменной индустрии эпохи раннего металла. В сборах выявлены единичные материалы одиновской, кротовской и андроновской (фёдоровской) культур. Встречены относящиеся к этнографическому времени комплексы, связанные с бытованием восточной части Усть-Тартасского острога. Это фрагменты сосудов, выполненные с применением гончарного круга, емкости для хранения продуктов и приготовления пищи, в том числе - сковорода, глазированная посуда, два абразива из песчаника и сланца, два массивных грузила для сетей, изготовленных на фрагментах примитивных кирпичей, крепившихся к сети благодаря двойным, выполненным крест-накрест, перехватам. Эти находки доказывают несостоятельность появившейся в печати попытки оспорить место нахождения Усть-Тартасского острога на основании данных письменных источников.

Барабинская лесостепь, многослойные памятники, керамика, изделия из камня

Короткий адрес: https://sciup.org/145146160

IDR: 145146160 | УДК: 903.5, | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0528-0534

Текст научной статьи Исследования многослойного поселения Старый Тартас-1 (Венгеровский район Новосибирской области)

Многослойное поселение Старый Тартас-1 расположено на левом берегу р. Омь, на пойменной террасе, напротив восточной околицы одноименного села в Венгеровском р-не Новосибирской обл. [Молодин, Новиков, 1998]. Ежегодно река Омь подмывает культурный слой памятника, что дает возможность исследователям получать новые, порой совершенно незаурядные источники. Периодически сотрудники Западносибирского археологического отряда ИАЭТ СО РАН проводят здесь сборы подъемного материала и публикуют наиболее значимые результаты [Молодин, Мыльникова, Гришин, 2005; Молодин и др., 2012]. Исследования текущего года предоставили в наше распоряжение новые материалы, позволившие дополнить представления не только о памятнике, но и об отдельных нюансах материальной культуры выявленных здесь образований.

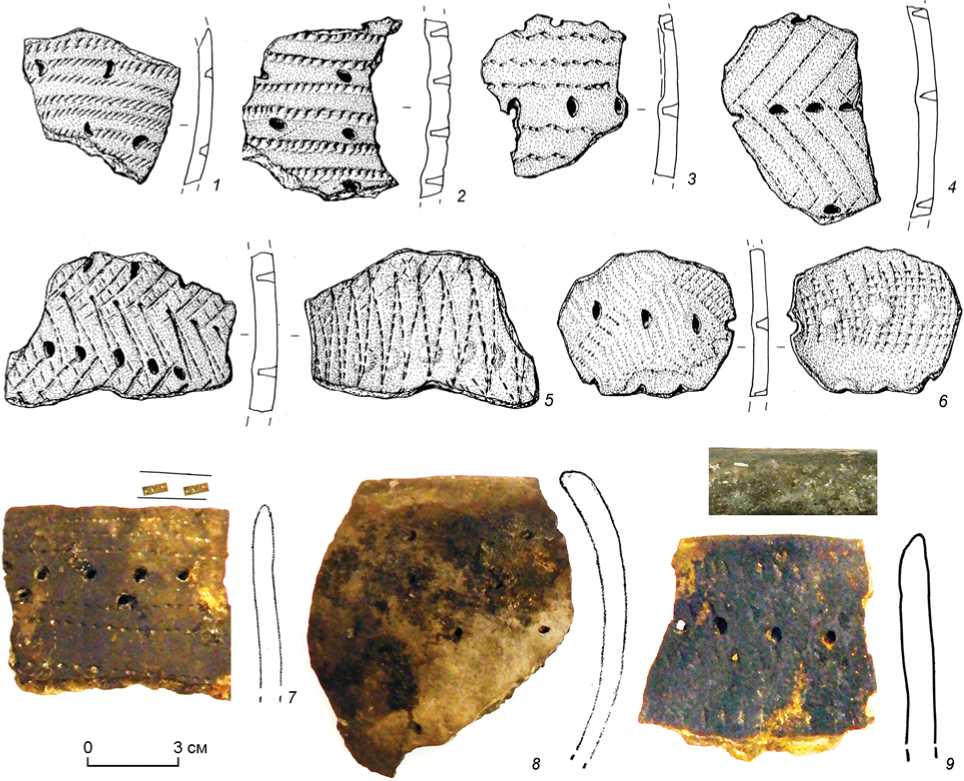

Наиболее представительным оказался комплекс керамики, обнаруженный на поселении, первоначально выделенный на памятниках Прииртышья и именованный как байрыкский [Молодин, 1975], а затем, после накопления источников в Западной Сибири, эти комплексы стали именоваться как памятники гребенчато-ямочной историко-культурной общности [Молодин, 2010]. Такая посуда встречена уже на значительном количестве объектов в Бара-бинской лесостепи. Их число увеличивается с каждым годом по сравнению с тем, что было отмечено В.И. Молодиным в момент выделения этой группы [1975; 1977]. При этом, полученные в 2021 г. материалы на памятнике Старый Тартас-1 содержат новые оригинальные черты, на характеристике которых уместно особо остановиться (рис. 1).

Первое, что обращает на себя внимание, это тот факт, что практиче ски все фрагменты (особенно венчики) несут на себе следы мощного нагара как с внешней, так и с внутренней стороны черепка (рис. 1, 7–9). Это, несомненно, свидетельствует об интенсивном использовании емко стей для приготовления пищи. Нагар с обеих сторон сосуда, как показывают исследования, остается при приготовлении густой пищи, например, каши или густого супа со злаковыми [Глушков, 1996, с. 77; Гребенщиков, 1990, с. 149–150]. Последнее может считаться загадкой, так как свидетельств о наличии земледелия у носителей традиции из- готовления керамики с ямочно-гребенчатой орнаментацией нет.

Напомним, что данная посуда была не раз обстоятельно охарактеризована. Это были крупные слабопрофилированные остродонные (или круглодонные) емкости, орнаментированные по всей поверхности рядами насечек или оттисками гребенчатого штампа, чередуемые с рядами «семечковидных» ямочных вдавлений (реже круглых). Край венчика часто особо выделялся, благодаря оттискам крупного гребенчатого штампа [Молодин, 1985]. В орнаментации отмечались архаичные неолито-идные мотивы, свидетельствующие, по-видимому, о преемственности с поздненеолитической артын-ской культурой в регионе (см.: [Бобров, Марочкин, 2011; Бобров, Марочкин, Юракова, 2010; 2017; Юракова, 2017]). Все отмеченные черты имеются на посуде поселения Старый Тартас-1. Вместе с тем, выявлены и некоторые особые элементы, которые, хотя и отмечались ранее, однако скорее в качестве исключения. Например, отметим присутствие принципиально новой формы сосуда – чаши невысокой, но одутловатой. Внешняя поверхность сосуда покрыта рядами ямочных наколов. Верхняя часть еще одного сосуда декорирована композицией из взаимопроникающих фигур. Говоря о форме, следует отметить находку фрагмента традиционной формы с приостренным дном, а также редкий экземпляр уплощенного донышка, украшенного в классической для культуры манере – чередования рядов оттисков гребенчатого штампа и «семечковидных» ямочных вдавлений.

Обратим внимание еще на три фрагмента, на внутренней стороне которых читаются, помимо следов характерного заглаживания и ложнотекстильных отпечатков, еще и отчетливые отпечатки штампа в виде шагающей гребенки (рис. 1, 5, 6 ).

Таким образом, наряду с традиционными формами и орнаментацией посуды эпохи раннего металла, имеются яркие новации, которые дополняют наши представления о керамике данного культурного образования.

К эпохе ранней поры бронзового века относится значительная серия каменных предметов. Они сконцентрированы на небольшом участке размытой части культурного слоя и насчитывают довольно много отщепов и чешуек, свидетельствующих,

kwr/W^rA ее* ее*

3 см

Рис. 1. Керамика. Сборы с памятника Старый Тартас-1. Ямочно-гребенчатая культурно-историческая общность.

видимо, о том, что в этом месте разрушена мастерская по изготовлению артефактов. Обнаружено 47 предметов, которые можно именовать как отходы производства. Все они миниатюрны и демонстрируют предельную сработанность ядрищ. Каменное сырье разнообразно. Это кремень и его разновидности, яшма и яшмовидные породы, кремнистые сланцы и другие минералы, пригодные для изготовления каменных орудий.

Следует отметить, что поделочный материал очень ценился обитателями стоянки. Уже подчеркивалось, что исходное сырье в Барабе было импортным, и почти каждый скол с нуклеуса использовался в работе. Точно такую картину мы наблюдаем на исследованном раскопками стационарном поселении Венгерово-3 [Молодин, 1977].

К орудийному набору, а также фрагментам сработанных нуклеусов относится 27 предметов. Нуклеусы после сильной сработанности переоформлялись в орудия. Так, некогда подпризматический нуклеус из темно-коричневого кварцита после предельной сработанности был переоформлен в скре- бок с крутой притупляющей ретушью. Из двух обломков нуклеусов уже ничего нельзя было изготовить, однако, судя по сохранившимся негативам снятия, они тоже были подпризматические.

Пластинчатая техника снятия подтверждается находками 14 ножевидных пластин и их обломков. К их числу относятся миниатюрные изделия и фрагменты, минимальная длина которых составляет 4 мм, а максимальная – 26 мм. При этом только одна краевая пластина с нуклеуса имела дополнительную обработку по спинке краевой притупляющей ретушью с обоих краев изделия.

Орудийный набор представлен 10 предметами. Особо выделим орудие, выполненное на отщепе подтреугольной формы. Оно с брюшка обработано по всей поверхности уплощенной крупнофасеточной ретушью. Со спинки край орудия местами подправлен притупляющей ретушью. По-видимому, это универсальное орудие, используемое в качестве ножа и скребка.

Крупную серию орудийного набора составили 9 скребков. Два изделия – концевые, где ретушью оформлена торцевая часть усеченной пластины. Рабочая часть дугообразная, слегка ассиметричная. Ретушь крутая, однорядная.

Одно изделие выполнено на небольшом отщепе фигурной формы. Со спинки обработано однорядной притупляющей ретушью. Очевидно, что орудие использовалось как скребок и как скобель.

Еще один скребок изготовлен на пластинчатом отщепе. Обработан по всему периметру спинки однорядной, мелкой, притупляющей ретушью.

Пять скребков выполнены на высоких отщепах подокруглой формы. Миниатюрное изделие достигает в диаметре 10 мм, остальные – несколько больше, их диаметр варьирует от 11 до 15 мм. Ретушь крутая, притупляющая, однорядная.

Все анализируемые предметы являются типичными для каменной индустрии эпохи раннего металла Барабы. Их аналоги подробно охарактеризованы в обобщающей монографии, посвященной, в том числе материалам по селения Венгерово-3 [Молодин, 1977], и единокультурны.

Единичным фрагментом среди собранных материалов является венчик сосуда одиновской культуры, отличающийся наличием ложнотекстильных отпечатков и характерной жемчужины по шейке. В небольшом количестве керамика одиновской культуры и ранее отмечалась на памятнике. Ближайшие аналогии этому комплексу имеются на поселении Старый Тартас-5, расположенном в трех километрах к юго-западу от Старого Тартаса-1 [Мо-лодин, Нестерова, Мыльникова, 2014].

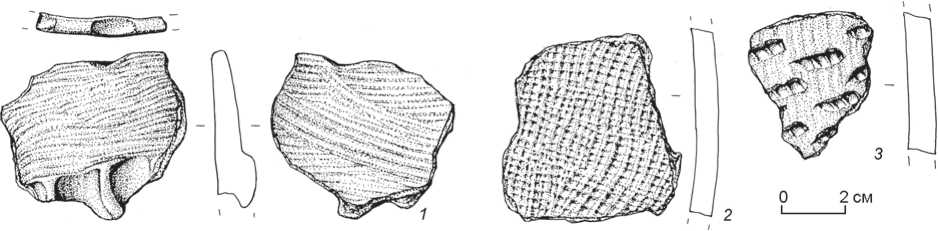

Небольшой комплекс представлен фрагментами крупных со судов баночной формы, украшенных под венчиком валиком, рассеченным крупным гребенчатым штампом, а также оттисками косо поставленного гребенчатого штампа с крупными подтреугольными зубцами, декорирующего край венчика и тулово сосуда. К нему относятся и фрагменты боковых стенок, украшенных рядами отступающего гребенчатого штампа (рис. 2). Эти указанные элементы орнамента и технология обработки поверхности изделий характерны для посуды кро-товской культуры (см.: [Молодин, 1977]). На всех близлежащих поселениях (и отчасти – могильниках) Прииртышья имеются аналогичные черты в форме и орнаментации сосудов [Генинг, Стефанова, 1982: Стефанова, 1986].

Также как и ранее, по существу – в виде исключения, на памятнике выявлены фрагменты венчиков андроновской (фёдоровской) посуды. Один из них – обломок крупного сосуда баночной сла-бопрофилированной формы с орнаментом в виде треугольников. Другой – от изделия горшковидной формы, с рядами каннелюров по шейке и вдавле-ний лопатки. Подобные изделия более характерны для андроновских (федоровских) поселений [Мо-лодин, 1977].

С открытием и раскопками поселения Тартас-5 (см. статью в настоящем сборнике), очевидно, что, по-видимому, в основной своей массе андронов-ские (федоровские) поселения, по крайней мере в западной части Барабы, были приурочены к пойменным террасам, и не раз перекрывались водными отложениями при паводках. Именно в этом следует искать причину наличия небольшого количества открытых андроновских (фёдоровских) поселений при значительном количестве могильников.

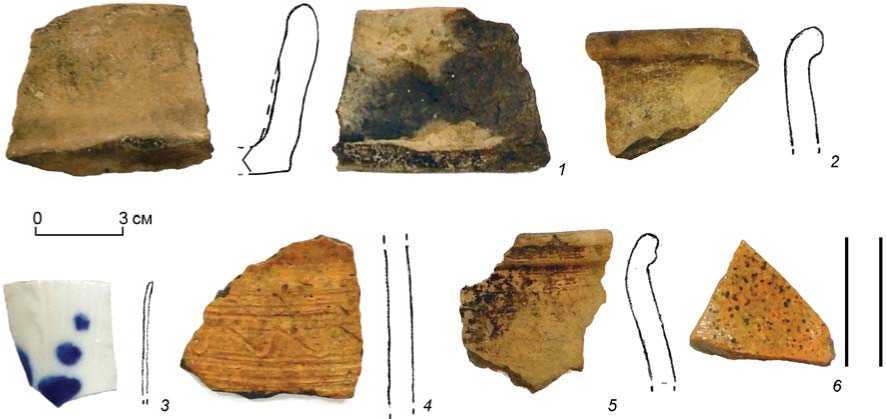

Традиционно встречаются на памятнике комплексы, относящиеся к этнографическому времени, связанные с бытованием Усть-Тартасского острога, точнее сказать, с его восточной периферией. Комплекс представлен фрагментами сосудов, характерных для этого времени форм, выполненных с применением гончарного круга (рис. 3). Венчики осложнены рельефным воротничком. Это массивные емкости для хранения продуктов и приготовления пищи. Интересна находка глиняной сковороды с отогнутой наружу стенкой (рис. 3, 1 ). Такая посуда типична для Усть-Тартасского острога и была неоднократно опубликована [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980; Новиков, 1988].

Кроме этого комплекса, обнаружена глазированная посуда явно печного обжига с поливой оранжевого (рис. 3, 7 ) и зеленого цвета. На одном, похоже, импортном сосуде, сохранился разноцветный узор. Не исключено, что один фрагмент является

Рис. 2. Керамика . Сборы с памятника Старый Тартас-1, кротовская культура.

Рис. 3. Керамика из Усть-Тартасского острога.

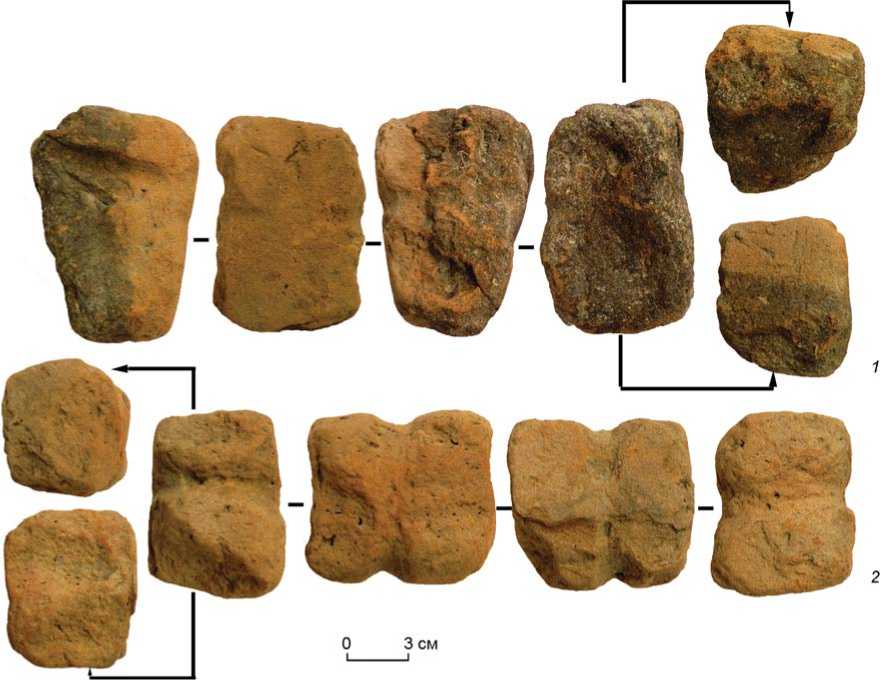

Рис. 4. Грузила из Усть-Тартасского острога.

частью тонкостенного изделия из китайского фарфора (рис. 3, 3 ). Скорее всего, к русскому пласту относятся два абразива из песчаника и сланца и два массивных грузила для сетей, изготовленных на фрагментах примитивных кирпичей, которые крепились к сети благодаря двойным, выполненным крест-накрест, перехватам (рис. 4).

Хотя Усть-Тартасский о строг находился несколько западнее, и на его культурном слое расположена сегодня часть села Старый Тартас, полученные материалы свидетельствуют об активном использовании русским населением прилегающей поймы. Уместно отметить, что появившаяся в печати попытка оспорить место пребывания

Усть-Тартасского острога на о сновании данных письменных источников [Горохов, 2017; 2019], выглядит абсолютно не состоятельной. Достаточно познакомиться с имеющими место археологическими источниками и регулярно получаемыми подъемными материалами, в том числе и с его восточной периферии, представленной в настоящей работе.

Список литературы Исследования многослойного поселения Старый Тартас-1 (Венгеровский район Новосибирской области)

- Бобров В.В., Марочкин А.Г. Артынская культура // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. - СПб; М.; Великий Новгород, 2011. - Т. 1. - С. 168.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Керамика артынской поздненеолитической культуры (по материалам поселения Автодром 2) // Культура как система в историческом контексте: опыт Западно-Сибирских ар-хеолого-этнографических совещаний. - Томск: «Аграф-Пресс», 2010. - С. 113-116.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Поселение артынской культуры Автодром-2 - памятник позднего неолита в Барабинской лесостепи // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2017. - Т. 45, № 1. - С. 49-61.

- Генинг В.Ф., Стефанова Н.К. Черноозерье IV — поселение кротовской культуры // Археологические исследования Севера Евразии. - Свердловск: УрГУ, 1982. - C. 53-64.

- Глушков И.Г. Керамика как исторический источник. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. - 328 с.

- Гребенщиков А.В. Опыт изучения функциональных свойств бытовой посуды раннего железа на Среднем Амуре // Проблемы технологии древнейших производств. - Новосибирск: Наука, 1990. - С. 139-158.

- Горохов С.В. Путевой дневник С.Л. Владисла-вича-Рагузинского как источник по локализации на местности Усть-Тартасского форпоста // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Матер. годов. сессии ИАЭТ СО РАН 2017 г - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 303-307.

- Горохов С.В. Локализация и планиграфия Усть-Тартасского паса (форпоста) в Барабинской степи // Ба-ландинские чтения. - Новосибирск, 2019. - Т. 14. - № 1. -С. 228-232.

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепной полосы Обь-Иртышского междуречья: автореф. дисс. канд. ист. наук. - Новосибирск, 1975. - 25 с.

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. - Новосибирск; Наука, 1977. - 171 с.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. - Новосибирск; Наука, 1985. - 200 с.

- Молодин В.И. Современные представления об эпохе бронзы Обь-Иртышской лесостепи: к постановке проблемы // Археологические изыскания в Западной Сибири: прошлое, настоящее, будущее: (к юбилею профессора Т. Н. Троицкой). - Новосибирск: изд-во НГПУ, 2010. - С. 61-76.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Софейков О.В., Ненахов Д.А. Бронзовый кельт турбинского типа из Центральной Барабы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. - Т. XVIII. -С. 226-230.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Гришин А.Е. Новые данные по многослойному поселению Старый Тартас-1 (Барабинская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. - Т. XI, часть 1. - С. 406-411.

- Молодин В.И., Нестерова М. С., Мыльникова Л.Н. Особенности поселения одиновской культуры Старый Тартас-5 в Барабинской лесостепи // Вестник НГУ Сер.: История, филология, 2014. - Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. - С. 110-124.

- Молодин В.И., Новиков А.В. Археологические памятники Венгеровского района Новосибирской области. - Новосибирск: НПЦ по сохранению историкокультурного наследия, 1998. - 139 с. (Материалы «Свода памятников истории и культуры народов России», вып. 3).

- Новиков А.В. Русское традиционное гончарство лесостепной полосы Западной Сибири XIX - начала ХХ вв. // Проблемы этнографии и социологии культуры. Тезисы докладов Омской областной научной конференции “История, краеведение и музееведение Западной Сибири”, посвященной 110-летию Омского государственного объединенного исторического и литературного музея. - Омск: ОмГУ, 1988. - С. 66-68.

- Стефанова Н.К. Кротовская культура в Среднем Прииртышье // Проблемы урало-сибирской археологии. Свердловск: УрГУ, 1986. - С. 38-47.

- Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И. Археологическая карта Новосибирской области. - Новосибирск: Наука, 1980 - 183 с.

- Юракова А.Ю. Неолит Барабинской лесостепи и южно-таежного Прииртышья: автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Кемерово, 2017. - 30 с.