Исследования раннепалеолитической стоянки Дарвагчай- Залив-4 в Дагестане

Автор: Деревянко А.П., Рыбалко А.Г., Зенин В.Н., Янина Т.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены новейшие результаты комплексных исследований стоянки Дарвагчай-Залив-4, расположенной в северо-восточной части Кавказа. Центральное место отведено описанию и анализу коллекции каменных артефактов, а также ее сопоставлению с индустриями наиболее значимых раннепалеолитических комплексов ашельского облика Дагестана и Кавказа в целом. Каменная индустрия стоянки характеризуется в первую очередь слабой типологической выраженностью и неустойчивостью нуклевидных и орудийных форм. Количество функциональных типов среди орудий невелико, это скребловидные, шиповидные, выемчатые и комбинированные изделия. Наиболее выразительной частью орудийного набора являются крупные галечные (чопперы) и бифасиально обработанные (рубила, орудия пик) изделия. Коллекции артефактов с памятника Дарвагчай-Залив-4 демонстрируют полное сходство по основным технико-типологическим параметрам. Допустимо рассматривать эти материалы как остатки нескольких стоянок, существовавших на данной территории в течение определенного периода. Вместе с тем результаты анализа каменного инвентаря свидетельствуют о том, что в период формирования культуросодержащих слоев на данной территории обитали носители одной индустриальной традиции, базировавшейся на местной полисырьевой базе. Имеющиеся данные позволяют рассматривать памятник как многократно посещаемую, базовую стоянку-мастерскую. На основании подробного технико-типологического анализа сделан вывод о принадлежности коллекций к индустриям ашельского облика. С помощью палеонтологических данных (анализ малакофауны) и результатов палеомагнитных исследований определены хронологические рамки памятника. Согласно информации, полученной методами естественных наук, время формирования культуросодержащих горизонтов соответствует возрасту ~ 0,4-0,3 млн л.н. (МИС 11-9).

Дагестан, каменные индустрии, ранний палеолит, плейстоцен, морские трансгрессии

Короткий адрес: https://sciup.org/145145870

IDR: 145145870 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.003-015

Текст научной статьи Исследования раннепалеолитической стоянки Дарвагчай- Залив-4 в Дагестане

Большинство изве стных палеолитических стоянок на Кавказе сосредоточено в центральной части региона, в Закавказье или вдоль черноморского побережья. Территория Северо-Восточного Кавказа, особенно часть, прилегающая к Каспийскому морю, до недавнего времени была изучена очень слабо. Первые сведения о палеолите этого региона были получены М.З. Паничкиной в конце 1930-х гг. (сборы у с. Геджух) [Замят-нин, 1950]. Поисками палеолитических местонахождений здесь в 1950–1960-е гг. занимался В.Г. Котович. В ходе работ в предгорной зоне Дагестана ему удалось обнаружить около десятка местонахождений с поверх-но стным залеганием археологического материала. Наиболее древние артефакты были найдены на местонахождении Чумус-Иниц в среднем течении р. Дар-вагчай и предварительно отнесены к ашельскому времени [Котович, 1964]. После создания в 1970-х гг. Геджухского водохранилища в результате размыва на некоторых участках его берегов появились крутые склоны и эрозионные обнажения, представленные отложениями раннего – среднего неоплейстоцена. Данное обстоятельство значительно облегчило в дальнейшем поиск новых археологических местонахождений. Новый этап исследования палеолита в этих районах Дагестана начался в 2003 г. и связан с работами со- вместных экспедиций ИАЭТ СО РАН и ИА РАН под общим руководством акад. А.П. Деревянко. В результате многолетних работ на западном побережье Каспия открыто более 20 местонахождений каменного века, в т.ч. несколько многослойных стратифицированных стоянок. Обнаруженные и изученные каменные индустрии относятся к периоду от нижнего до начала верхнего палеолита, что позволяет представить общую картину развития древнейших культур на территории Приморского Дагестана [Деревянко и др., 2012]. Одним из таких стратифицированных объектов является памятник Дарвагчай-Залив-4. Наиболее характерной чертой данного комплекса является присутствие в коллекции каменных артефактов крупных бифасиально обработанных орудий.

История исследований

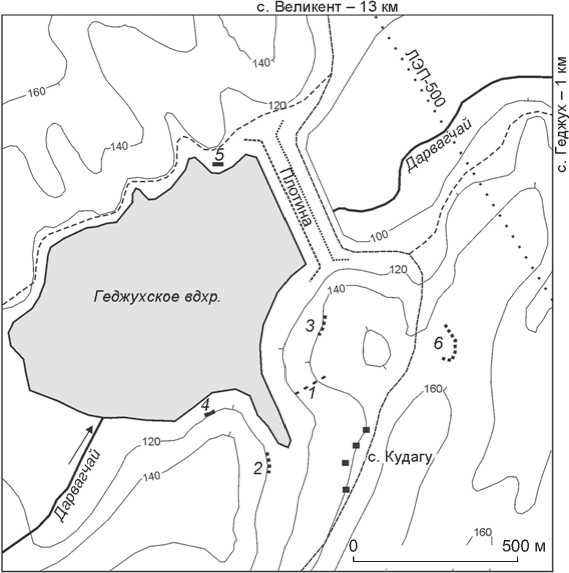

Местонахождение Дарвагчай-Залив-4 открыто в 2010 г. сотрудниками Кавказского палеолитического отряда ИАЭТ СО РАН (рис. 1, 2) в ходе рекогносцировочного обследования правого берега р. Дарвагчай (Дербентский р-н, Республика Дагестан) [Зенин и др., 2010]. Стоянка расположена в районе небольшого залива Гед-жухского водохранилища на склоне высокого (ок. 20 м) останца третьей древнекаспийской террасы, образо-

Рис. 1. Местоположение стоянок в районе Геджухского водохранилища. 1 – Дарвагчай-Залив-1; 2 – Дарвагчай-Залив-2; 3 – Дарвагчай-Залив-3; 4 – Дар-вагчай-Залив-4; 5 – Дарвагчай-1; 6 – Дарвагчай-Карьер.

ванного серией морских осадков, которые были перекрыты сверху рыхлыми отложениями в виде супесей и суглинков. Памятник ориентирован в северо-восточном направлении, находится на высоте ок. 125 м над ур. м.; его координаты 42º08′06″ с.ш., 48º01′44″ в.д. Место расположения стоянки соответствует переходу от предгорий (абсолютная высота 120–270 м) к равнинной части (< 90 м) Западного Прикаспия. Граница предгорий хорошо выделяется в рельефе структурным уступом и подчеркивается многочисленными обнажениями ракушняка и песчаника (бакинского возраста). В районе местонахождения на берегах водохранилища к настоящему времени обнаружено несколько пунктов с палеолитическими артефактами. Все они связаны с крутыми береговыми склонами и обнажениями, в которых снизу вверх прослеживаются прибрежноморские и континентальные осадки.

Разведочные исследования стоянки*, проведенные в 2011 г., позволили получить

Рис. 2. Стоянка Дарвагчай-За-лив-4. Вид с С.

Стратиграфическая ситуация и возраст стоянки

предварительные сведения о стратиграфии объекта, а также обнаружить выразительный набор палеолитических изделий, включающий орудия со следами бифасиальной обработки [Деревянко и др., 2012]. В 2014–2015 и 2017 гг. на местонахождении были продолжены археологические раскопки. В ходе стационарных исследований единым раскопом было вскрыто ок. 90 м2 площади отложений, в которых выявлено ок. 700 каменных артефактов.

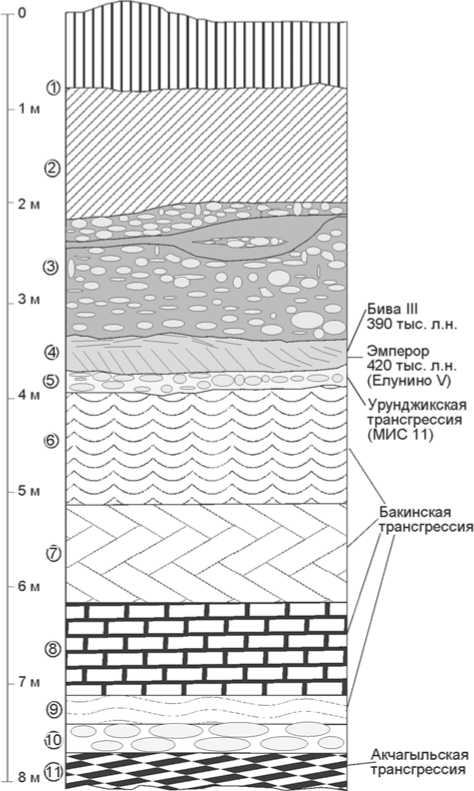

Во время раскопок стоянки была получена серия разрезов правого берега р. Дарвагчай, которые вместе с обнажениями на прилегающих к раскопу участках послужили основой для детальных стратиграфиче- ских исследований и установления условий залегания археологических материалов (рис. 3, 4). В разрезе местонахождения (слои 1–5) и на прилегающем участке склона террасы (слои 6–11) прослежены следующие отложения (сверху вниз):

Слой 1. Серо-коричневый опесчаненый суглинок, рыхлый, пылеватый (в сухом состоянии). Текстура слоя неоднородная. Генезис отложений субаэральный (элювиально-делювиальный). Слой по всей толще содержит многочисленные включения карбонатных солей в виде небольших стяжек, редко встречаются гравий и галька. Подошва слоя субгоризонтальная, граница с нижележащим слоем четкая. Мощность до 1,4 м.

Слой 2. Темно-коричневый тяжелый суглинок, кар-бонатизированный, в кровле более плотный, освет-

Рис. 3. Северо-восточная и юговосточная стенки раскопа 2015 г.

ленный, с редкими включениями гравия и мелкой гальки. Текстура слоя однородная, залегание неслоистое. В подошве имеются линзы разнозернистого коричневого песка, мощность линз меняется от 0,01 до 0,07 м. Генезис субаэральный (преобладание склоновых и эоловых процессов). Кровля слоя частично разрушена. Подошва резкая, четкая, субгоризонтальная. Слой содержит единичные палеолитические артефакты. Мощность до 1,5 м.

Слой 3. Гравийно-галечные отложения с примесью валунов, глыб и обломков ракушняка (диаметр до 0,7 м) различной степени окатанности. В заполнителе – дресва, глинистый песок, суглинки. В центре и подошве слоя встречаются линзы серых алевритов с пятнами ожелезнения мощностью до 0,3 м. Гальки

Рис. 4. Общая схема стратиграфического разреза стоянки Дарвагчай-Залив-4 (раскоп и нижерасположенный участок террасы).

и валуны залегают под разным углом, ориентированы в основном по длинной оси вдоль склона в северо-восточном направлении. Сортировка обломков практически отсутствует, наблюдается локально в нижней части слоя. Генезис отложений сложный, ведущую роль в нем, вероятно, играли пролювиально-делювиальные и аллювиальные (горный аллювий) процессы. Угол падения кровли слоя (азимут 150–170°) составляет 7–14°. Подошва неровная, четкая. Слой содержит палеолитические артефакты. Мощность до 2 м.

Слой 4. Прибрежно-морские пески, светло-серые, в кровле – желтые, охристые, косослоистые, разнонаправленные, с раковинным детритом и редким включением грубообломочного материала (гравий, галька, щебень). В кровле слоя встречаются небольшие линзочки зеленовато-серых алевритов мощностью до 0,1 м. Подошва слоя неровная, четкая. Мощность до 0,45 м.

Слой 5. Гравийно-галечные отложения. В заполнителе разнозернистый светло-коричневый песок с включением раковин морских моллюсков разной сохранности. Обломки хорошо окатаны, залегают субгоризонтально. В слое встречаются глиняные окатыши желтого цвета, линзы ожелезнения. Отложения сформированы, по-видимому, при абразии горного аллювия и последующего его переотложения в прибрежной зоне морского пляжа (средняя глубина до 2 м). Контакт с нижележащими отложениями четкий и ясный. Слой содержит палеолитические артефакты. Мощность до 0,45 м.

Слой 6. Тонко слойчатые серые пески с горизонтальными прослоями детритусового песчаника. Включают створки раковин морских моллюсков хорошей сохранности. Для сцементированных прослоев песчаника характерна текстура ряби волнения по оси С – Ю, их мощность изменяется от 0,05 до 0,2 м. Генезис отложений прибрежно-морской. Мощность до 1,5 м.

Слой 7. Песчаники детритусовые, монолитные. Видимая мощность более 1 м.

Слой 8. Органогенно-обломочный известняк (ра-кушняк) с включениями гравия и гальки, плотный, монолитный, массивный. Цвет породы темно-серый с различными оттенками. Отложения не выдержаны по простиранию, представлены лишь частично в виде выступающих на поверхности склона глыб. Видимая мощность более 1 м.

Слой 9. Пески тонкозернистые, сыпучие, желтосерые. Видимая мощность до 0,3 м.

Слой 10. Галечно-валунные отложения. Обломки (песчаник) хорошо окатаны, частично сцементированы (конгломерат). Видимая мощность до 0,3 м.

Слой 11. Глинистые светло-серые очень плотные алевриты с тонкими прослоями серого песка. Предположительно отложения акчагыла. Видимая мощность 0,4 м.

Анализ данного разреза местонахождения Дарваг-чай-Залив-4 позволяет выделить три разновозрастные пачки отложений со специфическими чертами седиментогенеза, отделенные друг от друга стратиграфическими перерывами со следами размыва и тектоническими нарушениями. Пачка 1 (слои 1–3) образована преимущественно в субаэральных условиях, вероятно, в постбакинское время. Ведущую роль в осадконакоплении играли элювиально-делювиальные и пролювиальные процессы. Пачка 2 (слои 4–10) сформировалась преимущественно в субаквальных условиях морского побережья, во второй половине раннего неоплейстоцена (бакинское время). Пачка 3 (слой 11) образована отложениями прибрежно-морского генезиса, которые соответствуют переходной зоне между шельфом и побережьем (акчагыльское время). Предполагаемая хронология формирования литологических горизонтов основана на сравнении описанного разреза с данными по стратиграфии памятника Дарвагчай-1, относительный возраст культуросодержащих отложений (интервал бакинской трансгрессии Каспийского моря) которого установлен по результатам анализа малакофауны (раковины морских моллюсков) и микрофауны (остракоды, форами-ниферы) [Там же].

Более точно определить хронологические рамки культуросодержащих слоев памятника Дарвагчай-За-лив-4 позволяет анализ малакофауны. В ходе археологических раскопок из слоя 5 были отобраны все целые (пригодные для определения) раковины моллюсков. В их составе преобладают каспийские кар-дииды – раковины моллюсков рода Didacna Eichw., единичны представители рода Dreissena van Beneden. Род Didacna, обладающий высокой скоростью эволюционного развития на видовом и подвидовом уровне, имеет руководящее значение для стратификации морского неоплейстоцена Каспия и палеогеографических реконструкций его бассейнов.

В составе дидакн четко выделяются две группы. Первая представлена раковинами с явными следами переотложения (окатанность, потертости, «размытость» ребер). В ней преобладают Didacna rudis Nal., встречаются D . cf. parvula Nal., D. lindleyi (Dash.) Fed., D. golubyatnikovi Yan. Это представители бакинской (позднебакинской) фауны Каспия, характерным видом которой является D. rudis .

Вторая группа содержит раковины хорошей сохранности, с четкими контурами, замочным аппаратом и ярко выраженными (неистертыми) ребрами. Наличие раковин с такими характеристиками не только взрослых особей, но и молодых свидетельствует о залегании этого малакофаунистического сообщества in situ . В его составе преобладают Didacna eulachia (Bog.) Fed. и D. kovalevskii Bog., единичны D. pravoslavlevi Fed. Малакофауна (и включающие ее отложения) урунджикского возраста, ее характерными видами являются Didacna eulachia и D . kovalevskii .

Вопрос о стратиграфическом положении (относительном возрасте) культуросодержащих отложений принципиально важен, поэтому необходимо рассмотреть представления исследователей неоплейстоцена Каспия об урунджикском этапе в развитии региона. Урунджикский этап в развитии Каспийского бассейна и его побережий был выделен П.В. Федоровым по результатам анализа малакофауны из четвертичных отложений Юго-Западной Туркмении [1948] и Куринской депрессии в Азербайджане [1957] и отнесен сначала к первому периоду хазарской, а затем – к завершающему этапу бакинской трансгрессивной эпохи. Его выделение в Западной Туркмении, но в ином объеме было поддержано Л.А. Невесской [1958]. Б.Г. Веки-ловым установлено наличие такого этапа (под названием «мингечаурский») для азербайджанского побе- режья Каспия в конце бакинской эпохи [1969]. Позднее Т.А. Яниной на основе изучения всех известных местонахождений малакофауны Каспийского региона было доказано существование самостоятельного урунджик-ского трансгрессивного этапа [2008]. Хотя по вопросу о времени проявления урунджикской трансгрессии (конец бакинской эпохи, начало хазарской, самостоятельная трансгрессия в начале среднего неоплейстоцена) у специалистов нет солидарного мнения, очевидно, что накопление осадков, содержащих раковины моллюсков, происходило в эпоху после позднебакинской трансгрессии Каспия в Урунджикском бассейне, в котором раковины бакинских моллюсков переотложены. К настоящему времени большинством исследователей признаны урунджикский этап в развитии бассейна и урунджикский горизонт (слои) в стратиграфической схеме каспийского неоплейстоцена. Морской бассейн был изолированный, тепловодный, с повышенной (по сравнению с современной) соленостью. Время этого события – начало среднего неоплейстоцена, лихвин-ское межледниковье (МИС 11).

В 2015–2016 гг. на местонахождении Дарвагчай-Залив-4 были проведены палеомагнитные исследования*, результаты которых дали возможно сть существенно уточнить возраст культуросодержащих слоев**. Из северо-восточной стенки раскопа в стратиграфическом интервале от –420 до –720 см (слои 2–4) были отобраны ориентированные образцы-кубики с ребром длиной 2 см. Шаг отбора со ставлял 5–10 см. Коллекция включает 19 образцов. В разрезе выделены две зоны магнитной полярности: хорошая прямая полярность в верхней части и разброс обратных направлений в морских песках (слой 4). С учетом палеонтологических данных и общей геологической истории Каспийского бассейна в четвертичное время наиболее вероятным представляется следующий вариант интерпретации палеомагнитных данных: все магнитозоны отвечают хрону Брюнес, а разброс обратных направлений экскурсам: Бива III – 390 тыс. л.н. и Эмперор (Елунино V) – 420 тыс. л.н.

Таким образом, по данным, полученным методами естественных наук, археологические материалы, зафиксированные в слоях 3 и 5, накапливались в субаэральных и субаквальных условиях морского побережья (пляжная и предфронтальная зоны) (рис. 4). Время формирования культуросодержащих слоев соотно- сится с разными фазами активности Каспийского моря (позднебакинское и постбакинское время) и, согласно принятым стратиграфическим схемам, соответствует возрасту ок. 0,4–0,3 млн л.н. (МИС 11–9).

Характеристика каменной индустрии

На памятнике обнаружены 672 артефакта, из них в слое 2 – 2 экз., слое 3 – 511, слое 5 – 140, в осыпи на месте обнажения – 19 экз.

Слой 2 представляют обломок и отщеп с фасети-рованной площадкой. Они не могут служить культурно-хронологическими маркерами, как и материалы из осыпи, включавшие наряду с отщепами и обломками атипичный скребок, выемчатое и шиповидное орудия, которые не отличаются от таковых в основном массиве находок. При анализе индустрии памятника Дарвагчай-Залив-4 следует опираться только на мате- риалы из слоев 3 и 5.

Слой 3 включает каменные изделия, различающиеся по степени сохранности поверхности. Они в основном средне окатанные, на гранях сколов встречаются выкрошенность и следы забитости. На части кремневых артефактов имеется желто-белесая патина. В коллекции имеются также предметы слабо окатанные и с относительно «свежими» гранями. Условия залегания и состояние изделий из камня указывают на частичную переотложенность комплекса. Сам галечник, как и найденные в нем артефакты, не сортирован, на одном уровне попадаются крупные и мелкие предметы.

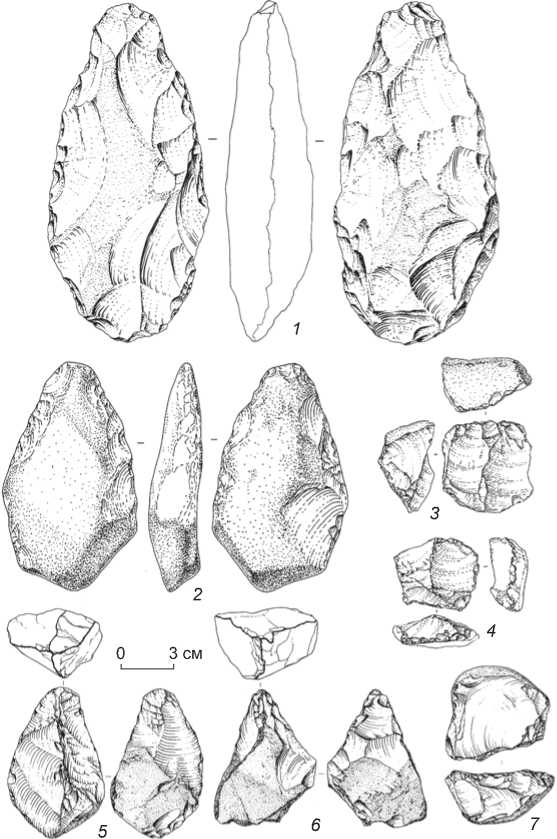

К числу нуклевидных изделий отнесено 37 предметов: 3 гальки с единичными сколами, 15 нуклевид-ных обломков и 19 нуклеусов. Преобладают простейшие одно- и двухплощадочные монофронтальные ядрища со следами минимальной предварительной подготовки фронта и ударной площадки или без таковых (рис. 5, 3, 4; 6, 7). Одно изделие овальной формы соответствует категории радиальных монофронталь- ных ядрищ. Наиболее тщательно оформлен нуклеус размерами 4,0 × 4,8 × 1,8 см, имеющий признаки, характерные для леваллуаз-ской системы расщепления – фасетирован-ную выпуклую ударную площадку, частично оформленные сколами и ретушью латерали и негатив пластинчатого снятия (рис. 7, 4). Основную часть продуктов первичного расщепления составляют сколы (299 экз.), значительная часть которых сохраняет в той или иной степени желвачную корку. Определимые о статочные ударные площадки преимущественно гладкие и естественные, единичны фасетированные и двухгранные. Сколы в большинстве случаев укороченные, среднего размера, с ярко выраженным ударным бугорком, неправильных очертаний. Многие отражают смещение оси заготовки относительно направления снятия. На преобладающей части обломков и осколков (161 экз.), объемных угловатых кусков породы, разных по размерам и форме, прослежены небольшие участки галечно-желвачной корки. Некоторые из них имеют признаки вторичной обработки. Плитки и гальки (14 экз.) крупных и средних размеров несут следы вторичной обработки. Одна галька имеет признаки использования в качестве отбойника.

Категория орудий насчитывает 158 изделий. Большая часть выполнена на сколах,

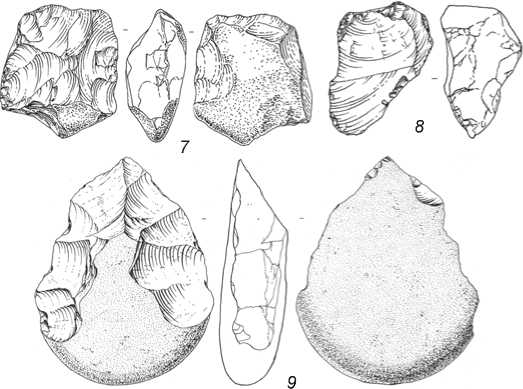

Рис. 5 . Каменный инвентарь из слоя 3.

1 , 2 – бифасы; 3 , 4 – нуклеусы; 5, 6 – орудие пик; 7 – нуклевидный скребок.

ся из

1 ч

4 а

3 cм

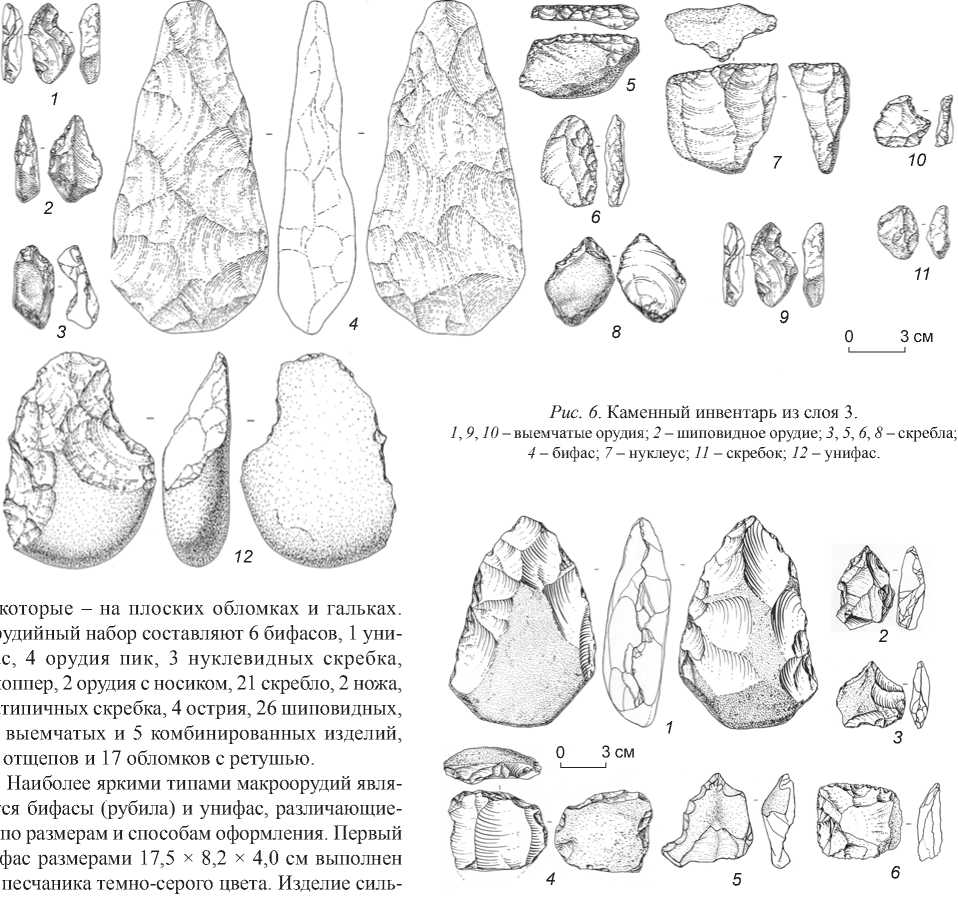

Рис. 6 . Каменный инвентарь из слоя 3

1 , 9 , 10 – выемчатые орудия; 2

шиповидное орудие; 3 , 5 , 6 , 8 – скребла;

–

4 – бифас; 7

нуклеус; 11 – скребок; 12 – унифас.

– на пло ских обломках и гальках

–

3 cм удийный набор составляют 6 бифасов, 1 уни-с, 4 орудия пик, 3 нуклевидных скребка, оппер, 2 орудия с носиком, 21 скребло, 2 ножа, типичных скребка, 4 острия, 26 шиповидных, выемчатых и 5 комбинированных изделий, отщепов и 17 обломков с ретушью.

Наиболее яркими типами макроорудий явля-ся бифасы (рубила) и унифас, различающие-по размерам и способам оформления. Первый фас размерами 17,5 × 8,2 × 4,0 см выполнен песчаника темно-серого цвета. Изделие силь-

но окатанное, копьевидной формы, двояковыпуклое в сечении, по краям обработано плоскими сколами. Дистальный конец является наиболее плоской частью изделия и напоминает окончания ланцетовидных рубил (см. рис. 6, 4 ). Второй бифас тщательно оформлен, это самое крупное (размеры 20,5 × 10,0 × 5,4 см) и массивное изделие в коллекции, выполненное на гальке из серокоричневого окремненного известняка. Орудие средне окатанное, правильной миндалевидной формы, линзовидное в сечении, по краям обработано сколами и крупной ретушью. Максимальные ширина и толщина приходятся на середину орудия. Лезвия выпуклые, с извилистой кромкой, дистальный конец заужен боковыми сколами с двух сторон, не образует четко выраженного

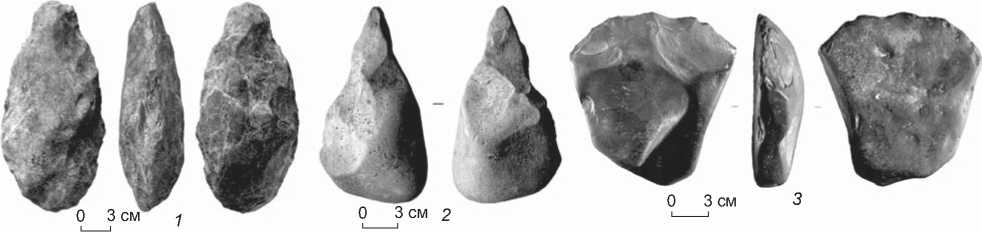

Рис. 7 . Каменный инвентарь из слоев 3 ( 1 , 2 , 4 ) и 5 ( 3 , 5 – 9 ).

1 – бифас; 2 , 3 – шиповидные орудия; 4 , 7 , 8 – нуклеусы; 5 – комбинированное орудие; 6 – скребло; 9 – унифас.

острия. По этому признаку изделие может быть определено как рубило с «плечиками» (см. рис. 5, 1 ; 8, 1 ). Бифас размерами 13,6 × 8,3 × 3,2 см под-

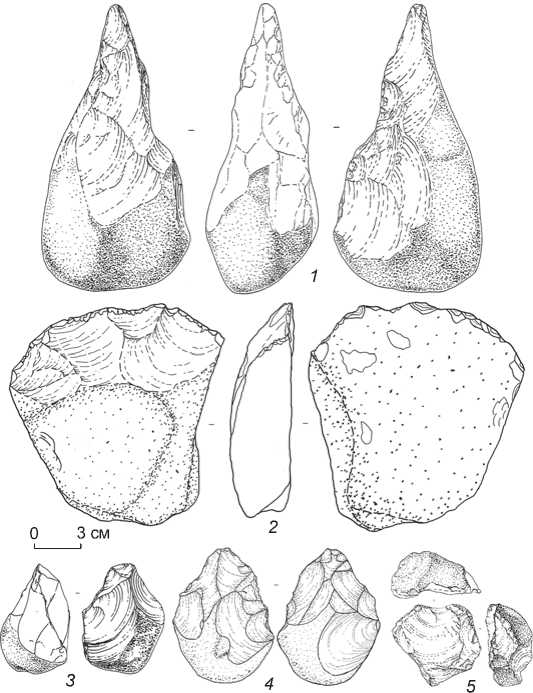

Рис. 8. Основные типы макроорудий.

1 , 4 – бифасы; 2 – орудие пик; 3 – чоппер; 5 – унифас.

0 3 cм 0 3 cм

готовлен на удлиненной и плоской гальке из песчаника. Орудие сильно окатанное, со следами частичной отделки, по морфологическим признакам миндалевидное, в поперечном сечении плоско-выпуклое. В дистальной части изделие плоское, что в большей степени обусловлено использованием уплощающей оббивки, основание угловато-выпуклое, на большей части сохранена галечная корка (см. рис. 5, 2 ). Орудие размерами 11,0 × 7,5 × 3,0 см выполнено на гальке из известняка; оно миндалевидной формы, двояковыпуклое, две трети заготовки оформлено сколами, лезвия слабоизвилистые, пятка галечная, на острие видны более свежие сколы (см. рис. 7, 1 ). Рубильце размерами 5,0 × 4,0 × 3,0 см изготовлено из кремня, плоско-выпуклое, с галечным основанием, округлым острием и следами забитости. Изделие размерами 6,0 × 4,0 × × 2,6 см – заготовка бифаса – выполнено на обломке кремня пирамидальной формы, острие четко выражено; с одной стороны предмет оформлен двусторонними сколами. Унифас крупных размеров (11,2 × 7,6 × × 3,2 см), удлиненной формы, с одной стороны обработан сколами, с другой стороны и в пяточной зоне сохраняет галечную корку (см. рис. 6, 12 ; 8, 5 ).

Два орудия пик размерами 7,5 × 7,0 × 3,5 и 9,5 × × 6,0 × 6,0 см изготовлены на кремневых обломках пирамидальной формы; изделия четырехугольные в сечении, имеют следы использования в виде мелких сколов (см. рис. 5, 5 ). Два других орудия размерами 9,5 × × 6,0 × 4,5 и 7,0 × 4,0 × 3,0 см трехгранные, выполнены из кремневых обломков, грани оформлены крупными сколами, острия – мелкими (см. рис. 5, 6 ).

Наиболее выразительный нуклевидный скребок (размеры 7,0 × 5,5 × 3,4 см) изготовлен из кремня; он подпрямоугольной формы, его рабочая часть оформлена на торце сколами и ретушью (см. рис. 5, 7 ).

Орудия на отщепах и обломках также весьма многочисленны и разнообразны, имеют признаки стан- дартизации, серийности. Среди скребел преобладают однолезвийные обушковые формы (см. рис. 6, 3, 5, 6); одно может быть отнесено к конвергентным разновидностям (см. рис. 6, 8). Среди выемчатых орудий встречаются формы как с клектонскими анкошами, так и подготовленные ретушью. Выемки на всех изделиях единичные, небольшой протяженности и глубины (см. рис. 6, 1, 9, 10). При создании шиповидных орудий учитывались естественные очертания заготовок либо выполнялись одна или две сопряженные выемки. Практически у всех изделий шипы небольшие или немного удлиненные, подработанные с одной или двух сторон мелкой ретушью (см. рис. 6, 2; 7, 2). Все скребки атипичные, выполнены на мелких отще-пах и плоских обломках, рабочие элементы орудий оформлены мелкой краевой ретушью (см. рис. 6, 11). Отщепы и обломки несут следы нерегулярной обработки по одному краю, ретушь мелкая, прерывистая.

Коллекция артефактов из слоя 5 характеризуется средней и слабой степенью окатанности. Материалы, извлеченные из нижнего слоя галечника, представляют в целом более однородный, по сравнению с индустрией слоя 3, комплекс, все изделия близки по сохранности поверхности. Если часть артефактов из слоя 3 имеет сглаженные грани, следы соударения, забитости, переноса, то изделия из слоя 5, как правило, подобных признаков не несут.

Нуклевидных форм обнаружено 15 экз.: 5 нукле-видных обломков и 10 нуклеусов, которые относятся к простейшим формам одноплощадочных монофрон-тальных ядрищ (см. рис. 7, 8 ; 9, 5 ). Одно изделие соответствует категории радиальных монофронтальных нуклеусов (см. рис. 7, 7 ). Основную часть продуктов первичного расщепления составляют сколы (69 экз.), преимущественно укороченные, средних и крупных размеров. Среди огранок в дорсальной части примерно в равных пропорциях представлены субпарал-

Рис. 9 . Каменный инвентарь из слоя 5.

1 – орудие пик; 2 – чоппер; 3 , 4 – бифасы; 5 – нуклеус.

лельные и ортогональные разновидности. Остаточные ударные площадки в основном гладкие и естественные. Единичны фасетированные и двухгранные. Обломки (46 экз.), составляющие ок. 30 %, в длину чаще всего не более 5 см, часто плиткообразные. Гальки (10 экз.) крупных и средних размеров, одна из них – с характерными следами забитости на торце – имеет все признаки использования в качестве отбойника.

Орудийный набор состоит из 48 предметов. В качестве заготовок использовались в основном сколы, в некоторых случаях плоские гальки и обломки. К орудиям отнесены: 4 бифаса, 1 унифас, 2 чоппера, 3 орудия пик, 1 нож, 5 скребел (см. рис. 7, 6 ), 4 атипичных скребка, 7 выемчатых, 10 шиповидных (см. рис. 7, 3 ) и 2 комбинированных (см. рис. 7, 5 ) изделия, 9 отщепов и обломков с ретушью.

Наиболее выразительными изделиями являются бифасы, унифас и орудия пик. Бифас размерами 9,5 × 7,3 × 4,5 см выполнен на кремневой гальке коричневого цвета. Изделие округлой формы, плоско-выпуклое в сечении. Края, сужающиеся в дистальной части, грубо оббиты крупными сколами. Полностью двусторонней

обработке подверглась дистальная часть, представленная в виде короткого поперечного лезвия. Более половины орудия (включая массивное о снование) не обработано. Рубило размерами 7,5 × 5,4 × 3,4 см изготовлено на небольшой гальке из желтовато-серого кремня. Орудие подтреугольной формы, плосковыпуклое, широкие плоскости обработаны сколами, одна боковая грань и острие дополнительно оформлены средней ретушью, массивная пятка галечная (см. рис. 8, 4; 9, 4). Коллекция включает еще два би-фасиально обработанных изделия: небольшие кремневые гальки, частично оформленные с двух сторон сколами, с естественным основанием. У обоих орудий в дистальной части край приострен. Данные изделия типологически можно отнести к проторубилам (см. рис. 9, 3). Унифас (размеры 12,5 × 9,5 × 2,8 см), выполненный на плоской гальке из песчаника, миндалевидной формы, одна плоскость оформлена крупными и средними сколами, острие четко выражено (см. рис. 7, 9). Среди орудий пик обращает на себя внимание изделие размерами 18,6 × 9,9 × 6,8 см, изготовленное на гальке из серовато-желтого песчаника. Его рабочим элементом является хорошо выраженное острие, треугольное в поперечном сечении. Продольные края прямые или слабоизвилистые, грубо обработаны крупными сколами. Основание широкое, массивное, представляет собой неоформленный край гальки (см. рис. 8, 2; 9, 1). Другие орудия пик (размеры 8,5 × 4,0 × 3,0 и 6,8 × 5,0 × 3,5 см) изготовлены из кремня. Они подтреугольной формы, с признаками использования в виде забитостей и мелких сколов на остриях.

Чоппер выполнен на плоской гальке крупных размеров (14,5 × 13,4 × 4,3 см). Поперечный край несколькими широкими крупными сколами преобразован в рубящее лезвие, на котором видны следы забитости, появившиеся, возможно, в процессе эксплуатации (см. рис. 8, 3 ; 9, 2 ).

Основные приемы получения заготовок и вторичной отделки, формы и типы орудий на сколах и обломках из слоя 5 в целом не отличаются от таковых из слоя 3.

Результаты исследования

Каменная индустрия памятника Дарвагчай-Залив-4 сформировалась на местной полисырьевой базе. В качестве исходного сырья использовались пластовый и желвачный кремень, сильно окремненный известняк с наружной части кремневых желваков и слабо окремненный опесчаненый известняк в виде галек и желваков*. Перечисленный материал встречается в верхнемеловых (датский ярус) известняках (Cr2d) в виде линз различной мощности и протяженности, а также желваков (в среднем не более 0,3 м в поперечнике). Данные разновидности камня являются составляющей культуросодержащих горизонтов стоянки и хорошо прослеживаются в нескольких обнажениях на близлежащей территории. Указанные породы весьма разнообразны по своим поделочным свойствам, что в значительной мере определяло типы производимых орудий. Анализ археологической коллекции показал, что в качестве сырья на стоянке использовался в основном кремень (доля изделий из него составляет не менее 80 % от общего количества артефактов). В галечно-гравийных горизонтах он представлен небольшими гальками или обломками, диаметр которых редко превышает 10 см. Крайне редко встречаются валуны кремня (до 30 см в диаметре). Для кремня из галечно-гравийных горизонтов характерно большое количество внутренних дефектов, прежде всего, трещиноватость, а также наличие инородных включений и каверн. Как показали наблюдения и эксперименты, процесс его расщепления трудно контролировать, сколы часто прерываются трещинами, они массивные и короткие, неровных очертаний, ударные площадки разрушаются при ударе твердым отбойником. Вероятно, ввиду этих особенностей сырья при изготовлении орудий широко использовались несколовые основы. Указанные характеристики кремня обусловливали многочисленность в культуросодержащих слоях обломков, внешне напоминающих артефакты, и осложняли вторичную обработку.

Артефакты с памятника Дарвагчай-Залив-4 различаются по сохранности поверхности: от изделий с не сглаженными «свежими» ребрами – до сильно окатанных предметов. При этом не прослеживается какая-либо зависимость степени сохранности поверхности артефактов от их планиграфической и стратиграфической позиции. Следы соударений в водном потоке на поверхности каменных отдельностей относительно редки. Отсутствие таких следов на артефактах и наличие в составе слоя в качестве рыхлого заполнителя большого количества песчинок кварца позволяют считать, что такая абразия происходила в водно-песчаной взвеси в приливно-отливной пляжной зоне. О переносе и перемешивании артефактов в береговой зоне свидетельствует их «взвешенное» положение и различия в сохранности поверхности. Следует также учитывать, что ок. 25 % предметов вообще не имеют на своей поверхности следов какого-либо сглаживающего воздействия.

Набор типов орудий и характер вторичной обработки практически не изменяются по культурно-литологическим подразделениям, но разнообразие орудийных форм, как и их количество, нарастает вверх по разрезу, до стигая максимума в слое 3. При этом, несмотря на, вероятно, небольшой хронологический разрыв в формировании культуросодержащих горизонтов, по основным технико-типологическим характеристикам комплексы близки. Сходство проявляется в первичном расщеплении и вторичной обработке, типах и формах орудий и нуклеусов, наличии бифаси-ально обработанных орудий.

Анализ планиграфии и стратиграфии показывает, что артефакты претерпели минимальные пространственные перемещения в постседиментационный период. Высокая концентрация артефактов (для раннего палеолита), полный набор продуктов первичного расщепления (включая мелкие отщепы и чешуйки) и разнообразие орудий (среди которых выделяются достаточно наглядные серии) соответствуют полноценной раннепалеолитической индустрии. Коллекции артефактов памятника Дарвагчай-Залив-4 демонстрируют глубокое сходство по основным технико-типологическим параметрам. Допустимо рассматривать эти материалы как остатки нескольких стоянок, существовавших на данной территории в течение определенного периода. Вместе с тем результаты анализа каменного инвентаря свидетельствуют о том, что в период формирования слоев 3 и 5 на данной территории обитали носители одной индустриальной традиции, базировавшейся на местной полисырьевой базе. Данное свидетельство имеет большое значение как для составления полноценной характеристики обнаруженных археологических материалов, так и для дальнейшей корреляции их с коллекциями других раннепалеолитических стоянок, для определения места данного комплекса среди аналогичных местонахождений исследуемого региона.

Общий анализ археологических материалов позволяет сделать следующие выводы о характере индустрии стоянки Дарвагчай-Залив-4. Приемы первичного расщепления и вторичной обработки относятся к про стейшим вариантам. Предварительная подготовка ядрищ для регулярного расщепления была минимальной, в о сновном использовались удобные естественные поверхности. Есть свидетельства применения дробления и долечной техники (признаки использования обломков кремня для вторичной обработки и единичные долечные сколы). Среди сколов преобладают массивные подпрямоугольные и широкие заготовки. Более 40 % отщепов полностью или частично сохраняют галечную корку. Огранка дорсалов, как правило, гладкая, естественная или бессистемная. Вторичная обработка в виде ретуши чаще всего краевая, лишь в редких случаях она изменяла морфологию заготовки; широко использовались оббивка и приемы получения клектонских анкошей. Среди выделенных категорий орудий преобладают скребловидные, шиповидные и выемчатые. Наиболее яркую «маркирующую» часть орудийного набора составляют крупные галечные и бифасиально обработанные изделия, немногочисленные, но представляющие собой морфологически выразительные образцы, многие из которых соответствуют самым строгим представлениям о типе археологической классификации (см. рис. 8). Материалы местонахождения отражают все циклы обработки камня (от апробации сырья до изготовления орудий), что позволяет рассматривать памятник как многократно посещаемую базовую стоянку-мастерскую, где происходило массовое изготовление серий артефактов, в т.ч. сложных орудий.

Заключение

Наиболее полную информацию об индустриях поздних этапов раннего палеолита на территории Приморского Дагестана дают наряду с комплексами находок из слоев 3 и 5 стоянки Дарвагчай-Залив-4 материалы стратифицированных памятников Дарвагчай-1 (слой 8) и Дарвагчай-Залив-1 (раннепалеолитический комплекс), а также каменные изделия, обнаруженные в ходе подъемных сборов на местонахождениях Дю-бекчай, Дарвагчай-Залив-2, Дарвагчай-Карьер и Чу-мус-Иниц [Деревянко и др., 2012]. Эти индустрии в целом характеризуются параллельными и радиальными нуклеусами, выемчатыми и шиповидными изделиями, однолезвийными скреблами и атипичными скребками, не многочисленными, но разнообразными галечными (чопперы, чоппинги) и бифасиально обработанными (рубила, орудия пик) изделиями. Специфические черты этих индустрий, облик основных категорий типологически выраженных артефактов, а также возраст культуросодержащих отложений позволяют отнести данные материалы к числу средне-позднеашельских комплексов Кавказа.

Появление и дальнейшее распространение на территориях Африки и Евразии ашельских индустрий, для которых характерно наличие ручных рубил (би-фасов), - одна из наиболее обсуждаемых тем в археологическом сообществе. Чтобы выявить особенности каменной индустрии стоянки Дарвагчай-Залив-4, необходимо сопоставить ее с таковыми наиболее значимых, хорошо изученных и синхронных кавказских археологических объектов.

На Кавказе значительная часть ашельских артефактов залегает вне стратиграфического контекста. Выделяется несколько зон распространения таких комплексов, различающихся как по составу, так и по типу используемого сырья: южно-армянская и южно-грузинская (обсидиан, андезит: Сатани-дар, Арзни, Джрабер, Чикиани и др.), югоосетинская (кремень, базальт, андезит: Лаше-Балта, Калети и др.), причерноморская и закубанская (кремень, песчаник: Яштух, Игнатенков Куток, Абадзехское и др.) [Любин, 1998; Любин, Беляева, 2006]. В последнее десятилетие большое количество подъемных материалов этого периода было обнаружено в ходе исследовательских работ на Лорийском плато (северо-запад Армении), а также в районе Мингечаурского водохранилища (запад Азербайджана) [Беляева, Любин, 2013; Кулаков, Зейналов, 2014]. Характерной чертой этих индустрий является наличие двухсторонне оформленных орудий разных типов (бифасы, кливеры, орудия пик и т.д.), которые часто выступают основным датирующим признаком. Специфика данных комплексов (залегание вне стратиграфического контекста, смешанный и неполный состав коллекций) позволяет рассматривать их как общий культурный фон, демонстрирующий распространение и разнообразие ашельских индустрий на территории Кавказа.

Одним из основных опорных памятников на территории Кавказа, где ашельские материалы залегают в четких стратифицированных условиях, является многослойная пещерная стоянка Кударо I (Южная Осетия), возраст которой определяется в пределах 0,4-0,3 млн л.н. [Любин, Беляева, 2004; Любин, Беляева, 2006, с. 47-49]. Коллекция каменных артефактов насчитывает ок. 5,5 тыс. предметов, из которых ок. 20 % составляют орудия. Индустрия полисырье-вая, с доминированием окремненных песчаников и сланцев, с редким использованием кремня, обсидиана и андезита. В первичном расщеплении преобладает параллельная техника; подготовка ядрищ, как правило, ограничивалась оформлением прямой или скошенной площадки одним или несколькими сколами. Основными заготовками служили отщепы, на которых выполнена большая часть орудий. Вторичная обработка производилась оббивкой и ретушью, в основном краевой и нерегулярной. Орудийный набор представлен скреблами различных модификаций (~ 40 %), зубчато-выемчатыми (~ 17 %), клювовидными (~ 10 %) изделиями и макроорудиями (~ 9 %). Последние достаточно разнообразны: включают чопперы, чоппинги, рубила, нуклевидные скребки.

Материалы, близкие к кударинским ассамбляжам, найдены в пещере Цона, расположенной в этом же районе. В коллекции каменных изделий наиболее представительны по количеству и разнообразию орудийные формы, в составе которых ок. 50 % составляют двухсторонне обработанные орудия (рубила и кливеры), остальная часть - это скребловидные и клювовидные инструменты. Индустрия полисы-рьевая; использовались аргиллит, андезит, кремень, песчаник и другие породы. Ввиду малочисленности находок и посвященных им публикаций сравнение этой индустрии с другими ашельскими комплексами Кавказа затруднено. Отметим, что В.П. Любин подчеркивает культурную и хронологическую близость ассамбляжей стоянок Цона и Кударо I [Любин, Беляева, 2004, с. 260–265].

Один из самых известных археологических памятников Кавказа – пещера Азых (Нагорный Карабах). В ней выявлены два слоя с материалами ашельского облика – слои VI и V, возраст которых по комплексу естественно-научных данных (палеонтология, палинология) определяется интервалом ~ 0,5–0,3 млн л.н. Археологические материалы демонстрируют полный цикл каменного производства, ориентированного на использование галечного материала, в основном кремня и кремнистого сланца. Первичное расщепление представлено небольшим количеством дисковидных (радиальных) и параллельных ядрищ, преимущественно сильно сработанных. Преобладающая часть орудий выполнена на сколах и их фрагментах. Вторичная обработка производилась мелкими сколами и ретушью, как правило, регулярной мелкой краевой, на части изделий – многорядной ступенчатой, иногда – бифасиальной. Широко применялся прием фрагментирования заготовок. Ведущей категорией орудийного набора являются скребла разных модификаций: двухлезвийные, в т.ч. конвергентные и угловатые. Представительны зубчато-выемчатые изделия и атипичные скребки. Макроорудия (чопперы, чоп-пинги, рубила, кливеры) составляют ок. 10 % [Гусейнов, 2010].

Индустрия памятника Дарвагчай-Залив-4 наиболее близка к рассмотренной группе пещерных комплексов, которую многие исследователи называют кударинским вариантом верхнего ашеля Кавказа. Сравниваемые индустрии сформировались на местной полисырьевой базе, включающей известняки, песчаники и низкокачественный кремень. Они характеризуются низким процентом макроорудий (аналогичных типов), состоящих из галечных и бифасиально обработанных изделий. Отдельные типы рубил (ланцетовидное, с «плечиками» и поперечным лезвием) имеют прямые аналоги в ашельских комплексах Куда-ро I и Цоны [Любин, Беляева, 2004, с. 105, рис. 47, 1; Любин, 1998, с. 105, рис. 55, 2]. Следует отметить высокий процент и разнообразие орудий на отщепах, среди которых выделяются большие серии скребло-видных, шиповидных, выемчатых, зубчатых и комбинированных изделий. Вместе с тем между материалами стоянки Дарвагчай-Залив-4 и указанных пещерных памятников Кавказа имеются принципиальные различия. Каменные коллекции пещерных комплексов выглядят более развитыми по сравнению с материалами памятника Дарвагчай-Залив-4. Они включают хорошо выраженные пластинчатые заготовки и име- ют признаки усложнения вторичной обработки, более частого использования регулярной многорядной ретуши, а также применения приема подтески оснований заготовок. Среди ярких типов орудий отмечены изделия типа «цалди», лимасы, сложные формы скребел (конвергентные, угловатые), остроконечники, отдельные экземпляры которых соответствуют остриям тейяк и кинсон.

Обсуждая ашельские индустрии Кавказа, исследователи отмечают разнообразие локальных вариантов, но значительно расходятся по вопросам, касающимся принципов их выделения, хронологии, границ распространения и т.д. [Любин, 1998; Любин, Беляева, 2006; Дороничев и др., 2007; Амирханов, 2016]. По мнению А.П. Деревянко, ашельские индустрии в традиционном понимании этого термина появляются на Кавказе в связи с миграцией на эту территорию популяций людей ( Homo erectus ) c Ближнего Востока не ранее 600–500 тыс. л.н. и широко распространяются в более позднее время. Ашельские комплексы на Кавказе характеризуются наличием рубил и крайне малым количеством кливеров. Среди ашельских местонахождений выделяются локальные группировки, которые существенно различаются между собой и отличаются от памятников с аналогичными индустриями других регионов Евразии в целом. Бифасиальная техника могла прийти на Кавказ эстафетным путем или сформироваться на основе местных традиций двусторонней обработки каменных орудий, возникших здесь более 1 млн л.н. В любом случае нет оснований объединять бифасиальную индустрию Кавказа с аналогичными индустриями других регионов в некую общую т.н. ашельскую культуру [Деревянко, 2014]. Различия в поделочных свойствах использовавшегося сырья, разнообразие его форм и размеров определили большую вариабельность бифасиально обработанных орудий. При этом вырабатывались наиболее оптимальные для конкретного сырья технологии и приемы изготовления.

В этом контексте поздние раннепалеолитические комплексы Юго-Восточного Дагестана, видимо, следует рассматривать как еще один местный вариант развития каменного производства, относящийся к общекавказской зоне распространения и развития индустрий ашельского облика. Для изучаемого региона отмечена такая общая для всего Большого Кавказа особенность, как относительная малочисленность рубил. Наблюдается большое разнообразие в типах, формах и приемах отделки двухсторонних орудий, которые практически все индивидуальны и не образуют выраженных типологических групп. При этом тщательно обработанные, геометрически правильные, классические изделия, представленные стандартными массовыми типами в других ашельских индустриях, здесь немногочисленны. Преобладают т.н. частичные бифасы, иногда в виде грубо оббитых галек, асимметричные по контуру, с неровными лезвиями. Технологические особенности сырья, а также чрезвычайно разнообразные формы исходных заготовок обусловили большое многообразие морфологических форм и соответственно низкую стандартизацию указанных орудий.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Исследования раннепалеолитической стоянки Дарвагчай- Залив-4 в Дагестане

- Амирханов Х.А. Северный Кавказ: начало преистории. - Махачкала: МавраевЪ, 2016. - 344 с.

- Беляева Е.В., Любин В.П Ашельские памятники Северной Армении // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. - С. 37-52.

- Векилов Б.Г. Антропогеновые отложения Северо-Восточного Азербайджана. - Баку: ЭЛМ, 1969. - 217 с.

- Гусейнов М. Древний палеолит Азербайджана. - Баку: Текнур, 2010. - 220 с.

- Деревянко А.П Бифасиальная индустрия в Восточной и Юго-Восточной Азии. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. - 372 с.