Исследования в ионосфере электромагнитных параметров космической погоды в эксперименте "Обстановка (1 этап)" на российском сегменте МКС

Автор: Климов Станислав Иванович, Грушин Валерий Аркадьевич, Балайти Кальман, Бачваров Дичко Енчев, Беляев Сергей Михайлович, Бергман Ян, Ференц Чаба, Георгиева Катя Янчева, Гаф Майкл Пол, Беликова Алла Борисовна, Белякова Людмила Дмитриевна, Гречко Татьяна Васильевна, Коношенко Виктор Петрович, Корепанов Валерий Евгеньевич, Киров Боян Борисов, Лапшинова Ольга Викторовна, Лихтенбергер Янош, Марусенков Андрей Анатольевич, Моравски Марек, Надь Янош, Недков Румен, Новиков Денис Игоревич, Родин Вячеслав Георгиевич, Роткель Ханна, Станев Георги Антонов, Салаи Шандор, Сегеди Петер

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Инновационные технологии в аэрокосмической деятельности

Статья в выпуске: 1 (32), 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены программа и результаты физических исследований в международном (пять стран) космическом эксперименте «Обстановка (1 этап)», проведённом на борту Российского сегмента Международной космической станции (МКС) в период с 27.02.2013 по 09.05.2015 г. Описаны методика эксперимента, основанного на использовании метода комбинированной волновой диагностики, научные задачи и состав плазменно-волнового комплекса, предназначенного для долгосрочных мониторинговых измерений электромагнитных параметров ионосферной плазмы и изучения плазменно-волновых процессов, связанных с проявлением в ионосфере солнечно-магнитосферно-ионосферных и ионосферно-атмосферных связей, т. е. параметров космической погоды. Исследования в приповерхностной зоне плазменно-волновых процессов взаимодействия сверхбольшого космического аппарата, каким является МКС, с ионосферой необходимы как для прикладных, так и для фундаментальных геофизических исследований. Электрические и магнитные поля и токи, регистрируемые у поверхности МКС, определяются параметрами окружающей ионосферной плазмы и характером взаимодействия материалов, находящихся на поверхности, с этой средой.

Орбитальная космическая станция, фундаментальные космические исследования, ионосферная плазма, плазменно-волновые процессы, электромагнитные поля и излучения, научная аппаратура, космическая погода

Короткий адрес: https://sciup.org/143178146

IDR: 143178146 | УДК: 551.510.413.5 | DOI: 10.33950/spacetech-2308-7625-2021-1-20-41

Текст научной статьи Исследования в ионосфере электромагнитных параметров космической погоды в эксперименте "Обстановка (1 этап)" на российском сегменте МКС

Более чем 10-летний опыт работы орбитальной станции (ОС) «Мир» свидетельствует о том, что ОС, в т. ч. и Международная космическая станция (МКС), могут использоваться для систематического измерения (мониторинга) ряда физических параметров и изучения процессов, оказывающих (или в перспективе могущих оказать) существенное влияние на окружающую среду — среду обитания человека.

Орбиты ОС проходят по околоземной части космического пространства, называемой ионосферой и находящейся между магнитосферой и атмосферой. Важными характеристиками ионосферы является наличие плазмы и земного магнитного поля. Благодаря относительно высокой, по отношению к другим областям околоземного космического пространства, концентрации плазмы, ионосфера является важным звеном в энергетическом процессе солнечно-магнитосферно-атмосферных связей.

Магнитосфера Земли является своеобразным экраном, защищающим человека от проникновения высокоэнергичных (радиационных) частиц космического и солнечного происхождения. Ионосфера, так же как и в более сильной степени атмосфера, защищает человека от губительного (в больших дозах) ультрафиолетового излучения. Знание процессов, способных перестроить структуры магнито- и ионосферы, т. е. знание космической погоды, жизненно необходимо для человечества. Ряд этих процессов определяется 11- и 22-летними циклами солнечной активности, что требует, соответственно, длительных непрерывных наблюдений, т. е. мониторинга.

Активность Солнца и его излучений (солнечный ветер, корональные выбросы массы и др.) отражается в возмущениях магнитного поля Земли (геомагнитные бури и суббури) и ионосферы. Эти возмущения генерируют электрические поля, которые могут приводить к крупномасштабной конвекции плазмы в ионосфере и изменению её параметров. Высокая чувствительность плазмы к различного рода возмущениям способствует также генерации широкого спектра электромагнитных излучений в диапазоне частот от долей герц до десятков мегагерц.

Наряду с этим в формирование космической погоды вносят вклад возмущения, пришедшие в окружающее космическое пространство с поверхности Земли и имеющие как природное (землетрясения, извержения вулканов, тайфуны и т. д.), так и антропогенное (промышленные электромагнитные из- лучения и газы, техногенные катастрофы и т. д.) происхождение. Эффекты, связанные с излучениями линий электро- передач, усиливаются с увеличением потребления электроэнергии в мире (2 000 ТВт в 1955 г., 12 000 ТВт в 1992 г.). С тех пор, как в 1930-х гг. был открыт нагрев ионосферы радиоизлучением (эффект Люксембурга), стало ясно, что антропогенные возмущения ионосферы нельзя игнорировать.

Передатчики, используемые в радионавигации (в диапазонах 4…20 кГц и 20 кГц…2 МГц), также нагревают ионосферу и изменяют естественные параметры плазмы.

Получение новых данных об электромагнитных параметрах ионосферной плазмы необходимо для уточнения моделей ближнего космоса в той его области, где, в частности, осуществляются долгосрочные полёты с человеком на борту.

Данные о космической погоде, т. е. о текущем и прогнозируемом состояниях ионосферы, необходимы также для групп, управляющих работой прикладных космических аппаратов (КА) на орбите с целью обеспечения их долговременной активной работы. Например, используя прогноз сильных магнитосферных возмущений, некоторые КА будут заблаговременно переводиться в щадящий режим функционирования бортовой аппаратуры. Опыт свидетельствует о том, что в ряде случаев такие возмущения достигали значений, приводящих к выходу из строя отдельных приборов и систем.

Цели космического эксперимента «Обстановка (1 этап)»

Целями научной программы космического эксперимента (КЭ) «Обстановка (1 этап)» являлись:

-

• долгосрочные мониторинговые измерения параметров ионосферной плазмы и исследования плазменно-волновых процессов, связанных с проявлением

в ионосфере солнечно-магнитосферноионосферных и ионосферно-атмосферных связей;

-

• исследования плазменно-волновых процессов взаимодействия с ионосферой сверхбольшого КА, каким является МКС. Исследования проводились на основе измерений электрических и магнитных полей, токов в приповерхностной зоне Российского сегмента (РС) МКС, которые определяются параметрами окружающей космической плазмы и характером взаимодействия материалов поверхности КА с внешней средой;

-

• обеспечение экологического низкочастотного (<15 МГц) электромагнитного мониторинга возмущений в окружающей среде на базе технических и аппаратурных средств, отработанных в предшествующих КЭ [1–3] и осуществляющих плазменно-волновые измерения на КА по программам фундаментальных исследований солнечноземных связей [4, 5];

-

• создание базы экспериментальных данных по электромагнитному состоянию ионосферы Земли для выявления и предотвращения её катастрофических изменений;

-

• развитие методик для обеспечения долгосрочного экологического электромагнитного мониторинга возмущений в космической среде за счёт длительного нахождения МКС в наиболее активной области ионосферы — F 2-слое [6, 7].

Измеряемые параметры

Космический эксперимент «Обстановка (1 этап)» проводился с помощью плазменно-волнового комплекса (ПВК) научной аппаратуры, разработанного на основе приборов, успешно использовавшихся ранее ИКИ РАН с участием международной кооперации при проведении фундаментальных исследований в космосе. Основой волновых измерений в КЭ является комбинированная волновая диагностика (КВД) [2], которая позволяет в широком диапазоне частот, включая и постоянные поля, исследовать мощность электромагнитных, электростатических и магнитных полей, а также спектр флуктуаций частиц плазмы.

В результате измерений комплекса физических параметров и их бортовой и наземной обработки определялись следующие параметры плазмы и окружающих электромагнитных полей:

-

• спектральная плотность магнитной компоненты электромагнитных излучений Н в диапазоне 0,01…40 кГц (две компоненты);

-

• спектральная плотность магнитной компоненты электромагнитных излучений Н в диапазоне 0,1…15,0 МГц (три компоненты);

-

• спектральная плотность флуктуаций плотности тока J в диапазоне 0,01…40 кГц (две компоненты);

-

• спектральная плотность электрической компоненты электромагнитных излучений Е в диапазоне 0,01…40 кГц (одна компонента);

-

• спектральная плотность электростатических плазменных волн и электрической компоненты электромагнитных излучений E в диапазоне 0,1…15 МГц (три компоненты);

-

• вектор напряжённости постоянного магнитного поля B (+/–50 000 нТл);

-

• напряжённость квазистационарного электрического поля E (+/–10 В/м);

-

• потенциал «земляной» точки ОС относительно плазмы ϕ (0…200 В);

-

• параметры Ne , Ni , Te , Ti тепловой плазмы.

Комплекс физических параметров, измеренных ПВК в процессе реализации КЭ «Обстановка (1 этап)», позволил исследовать широкий круг физических явлений в приповерхностной зоне МКС, а также следующих явлений и процессов, недостаточно экспериментально исследованных:

-

• крупномасштабной структуры ионосферы;

-

• пространственных флуктуаций ионосферных электромагнитных параметров космической погоды;

-

• террагенного воздействия на ионосферу [8, 9];

-

• электромагнитной обстановки в приповерхностной зоне служебного модуля (СМ) РС МКС.

Плазменно-волновой комплекс

Разработка ПВК проводилась с учётом требования непрерывной долговременной работы для возможности исследования структуры взаимодействия МКС с окружающей средой, в т. ч. с её плазменной и нейтральной компонентами, в процессе изменения конфигурации МКС.

Непрерывная работа ПВК была необходима и для исследования орбитальных, суточных и сезонных вариаций процессов взаимодействия, а также для длительных непрерывных наблюдений за параметрами космической погоды.

Назначением комплекса ПВК являлись получение, сбор и передача на Землю данных о параметрах тепловой плазмы, электрических и магнитных полей, электромагнитных волн около поверхности и в ближней зоне МКС (не далее 2 м от поверхности). Для обеспечения измерений в состав ПВК входили следующие приборы:

-

• трёхкомпонентные датчики постоянного геомагнитного поля (ДФМ-1 и ДФМ-2);

-

• однокомпонентные волновые зонды переменных магнитного и электрического полей (КВЗ-1 и КВЗ-2) в диапазоне частот 0,01–25 000 Гц;

-

• однокомпонентные волновые зонды электрического поля (ДП-1 и ДП-2);

-

• датчики потока «холодной» плазмы (ЗЛ-1 и ЗЛ-2) для измерений её плотности и температуры;

-

• корреляционный спектрометр электронов (КОРЕС);

-

• радиочастотный анализатор (РЧА);

-

• цифровой спектральный анализатор (ШАШ-3).

Частотные диапазоны измеряемых приборами параметров представлены на рис. 1.

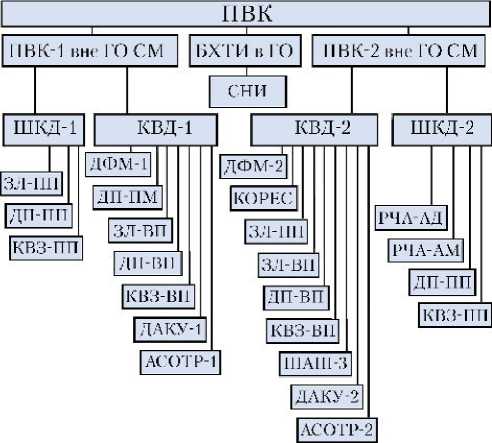

е (10-Ю4 knB j«M 11, 6 6W<56<46666<46<4666 9ЮК4ЮНЖЖММ >»»»»»»> J ««««««« ttm»ti»*t,t г»» fttfMr^OO Гц ф »»>»»»» > 1OIW<<<<<<<<<<<<<< моКОРЕС м«ЗЛ2 м»ЗЛ1 :::ДП2 ;;ДШ 100 гГ# АЛЛАХ) МГн ЛААДА ЛАААА 4Л*Р ЧА-АД #тч.х am +MKB1U »»»»»»-' '40 кГ» ««««««« Н****П****** Ititititiffi V ТтПлпТтл **«Dw*“*3«rn WNtMN# >»КВ32 «<КВ31 ***ДФМ1,ДФМ2 1—Г---1---1---1---1---1---1---1 10ч 1 10 103 105 10* 10! 106 ю’ Гц £2 <он ио Рис. 1. Частотные диапазоны измеряемых приборами ПВК физических параметров во всём диапазоне плазменных частот в ионосфере Новизна разработок ПВК. Особенностью плазменно-волновых исследований является то, что для полно- го описания процессов генерации и распространения электромагнитных волн в проводящей дисперсионной среде, которой является ионосферная плазма, необходимы прямые измерения трёх векторов [4, 5]: • напряжённости магнитного поля Н; • напряжённости электрического поля Е; • плотности тока J. Традиционно в плазменно-волновых КЭ измерялись только компоненты Н и Е (во многих экспериментах только одна или две), при этом область частот в единицы герц, находящаяся на границе квазипостоянного (DC < 1 Гц) и переменного (AC > 10 Гц) диапазонов, практически не исследовалась. Прямые измерения J ранее были проведены с помощью щелевого зонда Ленгмюра только в одном ракетном эксперименте. Таким образом, возникла необходимость объединения указанных измерений, что было реализовано при разработке ПВК с помощью практически нового метода — комбинированной волновой диагностики (КВД). Используя этот метод, измерения трёх компонент электромагнитного поля (Н, Е и J) были впервые осуществлены в ионосферной плазме с помощью одного датчика — комбинированного волнового зонда (КВЗ), конструктивно объединяющего три датчика флуктуаций (1…2·104 Гц): напряжённости магнитного поля Н, напряжённости электрического поля Е и плотности тока J. Применение в ПВК помимо зонда КВЗ датчиков других типов позволило проводить одновременные измерения физических параметров во всём диапазоне плазменных частот в локальной зоне ионосферы (рис. 1). Отработка конструкций и развитие метода КВД осуществлялись на КА «Космос-484, -721», «Интеркосмос-10», «Прогноз-8, -10», «Вега-1,-2», «Фобос-1, -2», «Интербол-1». Использование указанного метода в КЭ «Обстановка (1 этап)» позволило обеспечить: • значительное сокращение длины штанг, необходимых для выноса датчиков от поверхности; • единую измерительную систему координат, что не потребовало разработки специального программного обеспечения при обработке данных; • высокую электромагнитную совместимость датчиков, что обеспечило их высокую чувствительность и широкий динамический диапазон (>100 дБ). Компоновка ПВК. Конструктивно комплекс ПВК делится на три основные части в соответствии с тремя рабочими местами, организованными на СМ для размещения комплекса и выполнения условий проведения КЭ: два плазменноволновых комплекса ПВК-1, ПВК-2 и блок хранения, обработки и передачи телеметрической информации (БХТИ). Два рабочих места представляют собой платформы (механические адаптеры) с крепёжными замками, предназначенными для работы космонавтов при выходе в открытый космос. Платформы монтируются на правом и левом поручнях СМ. Штанги с датчиками и первичными преобразователями (ПП) установлены на платформах и направлены в надир. Третье рабочее место было предусмотрено в рабочей зоне гермоотсека СМ. На платформах также устанавливаются блоки КВД-1 и КВД-2 с некоторыми из датчиков, всеми вторичными преобразователями (ВП) и блоками опроса научных приборов. На рис. 2 приводится общая структурная схема ПВК. Рис. 2. Структурная схема ПВК. Расшифровка аббревиатур приводится в тексте В целях разделения процессов, происходящих непосредственно на внешней поверхности МКС и в её ближней зоне, часть датчиков устанавливается как на штангах, так и непосредственно на блоках КВД-1, КВД-2. В блоке КВД-1 размещается моноблок (вместе с датчиком) прибора ДФМ-1; в блоке КВД-2 — моноблок (вместе с датчиком) прибора ДФМ-2. Датчик ЗЛ-ПП и моноблок прибора КОРЕС размещаются на верхней крышке блока КВД-2. Для изучения процессов изменения физико-химических параметров материалов датчика потенциалов ДП-ПП в условиях экспонирования вне МКС на крышке КВД-1 установлен блок исследования поверхностных свойств ДП-ПМ. В его состав входят образцы конструктивных материалов датчика ДП-ПП. Через полтора года работы ПВК на орбите блок ДП-ПМ был возвращён на Землю для определения корректирующих параметров, вводимых в алгоритмы обработки данных приборов ДП и ЗЛ. Вторичные преобразователи датчиков формируют с помощью собственных процессоров поступающие от первичных преобразователей сигналы в электрические параметры, которые передаются в устройство приёма и управления телеметрической информацией (ТМИ) ДАКУ-1 и ДАКУ-2 для формирования общего потока данных и передачи его в БХТИ. Затем из БХТИ информация поступает в бортовые телеметрические системы СМ РС МКС: ТМ ИУС (Ethernet) и ТМ БИТС. Вторичные преобразователи формируют ТМ-параметры в виде: • цифровых массивов приборов ДП-ПП, ДФМ-2, ЗЛ-ПП, КОРЕС, РЧА; • аналоговых сигналов приборов ДФМ-1, КВЗ-ПП. Аналоговые сигналы от двух комплектов КВЗ-ПП поступают в спектроанализатор ШАШ-3, который выдаёт цифровые массивы, минуя ДАКУ, непосредственно в БХТИ по интерфейсу Ethernet, что позволяет передавать большие объёмы информации. Для длительного (~6 мес) сбора и хранения ТМИ в состав БХТИ конструктивно входят сменные накопители информации (СНИ — жёсткий диск), которые заменялись и возвращались на Землю два раза в год. Для обеспечения рабочего температурного режима вторичных преобразователей в каждом из блоков КВД-1, КВД-2 (негерметичные) предусмотрены автоматизированные системы обеспечения температурного режима (АСОТР). Параметры температуры внутри каждого КВД-1 и КВД-2 телеметрируются через ДАКУ-1, ДАКУ-2 и БХТИ, а также напрямую в БИТС-2-12. Научная кооперация эксперимента «Обстановка (1 этап)» Научные и информационные приборы ПВК изготовлялись коллективами, имеющими большой положительный опыт в разработке приборов и проведении исследований плазменно-волновых процессов в ионосфере и магнитосфере Земли. Так, устройства БХТИ, ДАКУ-1 и ДАКУ-2, обеспечивающие сбор, хранение и передачу информации на борт МКС, изготовлялись Вигнеровским научным центром Венгерской академии наук. Магнитометр ДФМ-1 был изготовлен в ИКИ РАН. Цифровой спектральный анализатор ШАШ-3 изготовила Венгерская фирма БЛ-Электроникс. Зонды Ленгмюра, датчики потенциала и образцы материалов (ЗЛ-1, ЗЛ-2, ДП-1, ДП-2, ДП-ПМ) изготовлены в Институте космических исследований и технологии Болгарской академии наук. Корреляционный спектрометр электронов КОРЕС изготовлен в университете Сассекса (Великобритания). Радиочастотный анализатор РЧА изготовлен в Центре космических исследований Польской академии наук. Комбинированные волновые зонды КВЗ-1, КВЗ-2 и магнитометр ДФМ-2 изготовлены в Львовском центре Института космических исследований НАНУ/ГКАУ.

Список литературы Исследования в ионосфере электромагнитных параметров космической погоды в эксперименте "Обстановка (1 этап)" на российском сегменте МКС

- Алексевич Я.Н., Афанасьев Ю.В., Балебанов В.М., Баскаков В.Е., Бобков Ю.Н., Бородин Н.Ф., Вайсберг О.Л., Войта Я., Горобей В.Н., Карачевский В.Н., Климов С.И., Корепанов В.Е., Кравчик З., Назаров Н.И., Наместник С.Г., Новак К., Новакевич В., Ноздрачев М.Н., Оберц П., Певзнер А.М., Песоцкий Л.В., Порфиров В.П., Савин С.П., Сикорски З, Тимофеев П.П., Триска П., Турчанинов В.Н. Комплексный волновой эксперимент на спутнике «Прогноз-8» // Космические исследования. 1983. Т. 21. № 5. С. 718-724.

- Климов С.И., Ноздрачев М.Н., Триска П., Войта Я., Галеев А.А., Алексевич Я.Н., Афанасьев Ю.В.,. Баскаков В.Е, Бобков Ю.Н., Дунец Р.Б.,. Жданов А.М,. Корепанов В.Е, Романов С.А., Савин С.П., Соколов А.Ю., Шмелев В.С. Исследование плазменных волн с помощью комплекса комбинированной волновой диагностики БУДВАР («Прогноз-10-Интеркосмос») // Космические исследования. 1986. Т. 24. № 2. С. 177-184.

- Климов С.И., Кравчик З., Корепанов В.Е., Савин С.П., Балебанов В.М., Симоненко Г.Б., Новак К., Алексевич Я.Н. Исследования плазменных волн на АМС «Вега» // Космические исследования. 1987. Т. 25. № 6. С. 943-951.

- Романов С.А., Климов С.И., Мироненко П.А. Пространственные характеристики и дисперсионные соотношения КНЧ-излучений на околоземной ударной волне по результатам измерений на ИСЗ «Прогноз-10». 1. Метод исследования, спектральные характеристики и поляризация КНЧ-волн в системе отсчёта КА. Длины волн в области ударного перехода // Космические исследования. 1990а. Т. 28. Вып. 5. С. 750-759.

- Романов С.А., Климов С.И., Миро-ненко П.А. Пространственные характеристики и дисперсионные соотношения КНЧ-излучений на околоземной ударной волне по результатам измерений на ИСЗ «Прогноз-10». 2. Дисперсионные соотношения и моды КНЧ-волн. Волновые процессы в подножиях ударных волн // Космические исследования. 1990б. Т. 28. Вып. 6. С. 903-918.

- Климов С.И. Структура и динамика квазистационарных и УНЧ/КНЧ электрических полей в околоземном космическом пространстве. Дисс. ... канд. физ.-мат. наук. Москва, 1984.

- Klimov S.I., Korepanov V.E., Lissa-kov Y.V., Lapshinova O.V., Sorokin I.V., Belyaev S.A., Stanev G.A., Georgieva K., Kirov B, Gough M.P., Alleyne H.S.C.K., Balikhin M., Lichtenberger J., Ferencz Cs, Bodnar L., Szego K, Szalai S, Juchiewicz J., Rothkaehl H., Stasiewicz K. «Obstanovka» Experiment onboard International Space Station for space weather research // Proceedings of Space Weather Workshop: Space Weather Applications Pilot Project. 16-18 December 2002, ESTEC, Noordwijk the Netherlands.

- Helliwell R.A., Katsurakis J.P., Bell T.F., Raghuram R. VLF line radiation in the Earth's magnetosphere and its association with power system radiation // J. Geophys. Res. 1975. 80. № 31. P. 4249-4258.

- Parrot M, Zaslavski Y. Physical mechanisms of manmade influences on the magnetosphere // Surveys in Geophysics, 1996. № 17. 67-100.

- Афанасьев Ю.В., Студенцов Н.В., Хорев В.Н., Чечурина Е.Н., Щелкин А.П. Средства измерений параметров магнитного поля. Л.: Энергия, 1979. 320 с.

- Наумов А.П., Израйлевич П.Л., Климов С.И., Лисаков Ю.В. Методы и аппаратура для измерения компонент магнитного момента космических аппаратов. Препринт ИКИ АН СССР, Pr-1730, 1991.

- Laframboise J.G., Sonmor L.J. Current collection by probes and electrodes in space magnetoplasmas: A review // J. Geophys. Res. 1993. V. 98. № A1. P. 337-357.

- Гальперин Ю.И., Гладышев В.А., Козлов А.И., Молчанов О.А., Полозок Ю.В., Турин Л.С. Электромагнитная совместимость научного космического комплекса АРКАД-3. М.: Наука, 1984. 189 с.

- Зелёный Л.М., Гуревич А.В., Климов С.И., Ангаров В.Н., Батанов О.В., Богомолов А.В., Богомолов В.В., Вавилов Д.И., Владимирова Г.А., Гарипов Г.К., Готлиб В.М., Добриян М.Б., Долгоно-сов М.С., Ивлев Н.А., Калюжный А.В., Каредин В.Н., Карпенко С.О., Козлов В.М., Козлов И.В., Корепанов В.Е., Лизунов А.А., Ледков А.А., Назаров В.Н., Панасюк М.И., Папков А.П., Родин В.Г., Сегеди П., Свер-тилов С.И., Суханов А.А., Ференц Ч., Эйсмонт Н.А., Яшин И.В. Академический микроспутник Чибис // Космические исследования. 2014. Т. 52. № 2. С. 93-105.

- Kirov B., Asenovski S, Bachvarov D., Boneva A., Grushin V., Georgieva K., Klimov S.I. Langmuir probe measurements aboard the International Space Station // «Солнечная и солнечно-земная физика - 2015», Санкт-Петербург, Пулково, 5-9 октября. С. 205-208. Режим доступа: http://www.gao. spb.ru/russian/publ-s/conf_2015/conf_2015.pdf (дата обращения — 10.11.2020 г.).

- Barjatya A., Swenson C.M., Thompson D.C., Wright K.H., Jr. Invited Article: Data analysis of the Floating Potential Measurement Unit aboard the International Space Station // Rev. Sci. Instrum. 2009. № 80. P. 041301(1-13).

- Brace L.H., Spencer N.W., Dalgarno A. Detailed behaviour of the midlatitude ionosphere from the Explorer XVII satellite // Planetary and Space Science. 1965. V. 13. № 7. P. 647-666.

- Dudkin D., Pilipenko V., Korepa-nov V., Klimov S, Holzworth R. Electric field signatures of the IAR and Schumann resonance in the upper ionosphere detected by Chibis-M micro satellite // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2014. № 117. P. 81-87.

- Дудкт Д.Ф., Проненко В.О., Корепанов B.C., Кл1мов С.1. Випромшювання лшш електропередач у навколоземному просторi // Космiчна наука i технолопя. 2014. Т. 20. № 5. С. 27-34.

- Климов С.И., Роткель Х. Исследования плазменно-волновых процессов в ионосфере и магнитосфере (ПВО) / В сб.: «Научное сотрудничество между Российской академией наук и Польской академией наук в области фундаментальных космических исследований». Результаты совместных исследований (2011-2015). М.: ИКИ РАН, 2016. С. 159-180.

- Pilipenko V., Dudkin D., Fedorov E., Korepanov V., Klimov S. IAR signatures in the ionosphere: Modeling and observations at the Chibis-M microsatellite // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2017. № 154. P. 217-225.

- Климов С.И., Корепанов В.Е., Сегеди П., Грушин В.А., Новиков Д.И., Бала-ши К., Белякова Л., Беляев С., Бергман Я., Ференц Ч., Георгиева К., Гаф М.П., Киров Б., Марусенков А., Моравски М., Надь Я., Недков Р., Ротхель Х, Ста-нев Г., Салаи Ш. Мониторинг электромагнитных параметров космической погоды в ионосфере. Результаты эксперимента «Обстановка (1 этап)» на Российском сегменте МКС // The 2nd International Conference «International Space Station. Research, Investigations and Experiments», 09-11.04.2015, IKI RAS, Moscow. 204 p.